陶氏家谱研究:世系图、继嗣关系和文化观念

陶嘉熙 才 贝

(青海民族大学,青海 西宁 810007)

本文以广东省惠州市惠阳区平潭镇房坑村的汉族客家陶氏村落收藏的《归善陶氏七房家谱》第一卷的陶仲义房的家谱为研究对象,叙述它的编纂缘由、文本结构、主要内容和特点。通过家谱记叙的内容,对家谱的世系谱图、继嗣关系和其背后蕴含的独特文化观念,逐一进行论证分析并得出相应的论点,明确世系形成与文化认同的构建,继嗣关系状况和其逻辑,祖先的重要地位和独特的文化观念。在文化人类学的视野下,理清家谱语言中关于道德伦理的文化影响、对亲属关系的重视程度和建构方式,还有其中一些独特的文化观念,可以在文化层面上给宗族研究提供一个新的角度,也有利于深入理解家谱在人类学的宗族研究中的重要地位和独特意义。[1]

一、陶氏家谱的来历、规格和内容

《归善七房陶氏家谱》第一卷,其原本因历史变迁和社会动荡已不复存在。笔者借阅的是由原本用A3纸扫描复印而成的复印本,规格约为50×30cm,字体为毛笔书写的正楷体,保存于惠州惠阳区房坑述古屋村前村长陶育来老人家中。该谱最近一次编纂于1905年,其内容由两版序言和宗支谱系图(包括字辈规定)三部分组成。序言有两篇,第一篇年代较早且内容较为简短,第二篇年代较晚且内容丰富详细。第一篇是陶仲义九世代孙郡庠生陶铸鼎于乾隆二十六年(1761年)撰写的,主要记载了陶氏家族始祖洪武年间从南雄石井头七星街珠玑巷迁来并定居于长岗垅、家族祖先迁徙途中与妻儿走散后复相认的曲折经历,并阐明了自己编修家谱的原因,即最初家族遭遇匪乱使得族人星散而居,如今承平日久族人增多却因分散没有族谱,无法了解家族源流,所以要纂修家谱。此外,还介绍了作者为考究亲属关系而做出的努力。第二篇序言是十二世孙邑庠生陶鸿堃之子陶唐沐于光绪三十一年(1905年)所写,该篇序言内容详细连贯,阐明编写家谱的意图在于“情见于亲,亲见无服,无服则亲尽,亲尽则相视如途人。”意在让族人知晓自己的祖先、身份和彼此亲属间的世代关系,减少不必要的内耗。而且使宗族全体“孝悌之心油然而生”。对于本宗族的苦难经历和族谱遗失的记载也交代的更为详尽,讲述宗族遭受战火,人口财货皆损失惨重,各家家谱也因此失佚繁多,自遭此难后直至九世陶铸鼎、十世陶以廉才重新发起了编纂家谱的活动,但没有编修将各家家谱整合而成的族谱。自此后到了十二世陶鸿堃时,在原先的基础上查漏补缺,将各家家谱整合起来加以编修,还增加了新的序言和族谱序例(编纂原则、依凭和规矩)才有了如今这部《归善七房陶氏家谱》,房坑村拥有两卷,本文以两卷中的《归善七房陶氏》卷一作为原始资料进行分析。

二、世系图:世系的形成、文化认同和其影响

在谈论陶氏家谱的世系图前,我们必须考察陶氏宗族的定居地对其世系图形成的影响,才能理解在古代的农业条件下,陶氏宗族何以逐渐发展出了繁盛的人丁,使得陶氏谱系图上得以记录下16个世代的人口。

陶氏族人聚族而居的房坑村,隶属于惠州市惠阳区平潭镇,平潭镇所属的惠州市地处珠江三角洲这一著名的地理区域,经纬度约为东经114°3′,北纬23°,气候为亚热带季风气候,雨热同期、潮湿温热、降水充沛,极利于水稻种植,故而该区域农业一直以水稻种植为主。地处珠江三角洲的水网密布和季风气候带来的充沛降水,使得该地区的人们发展出了独具特色的基塘农业。基塘农业是一种立体农业,人们根据所处环境的动植物和微生物生长特点,在同一单位面积的土地或水域里最大限度地采用种植、栽培、养殖等多层次循环利用的一种综合农业生产方式。典型代表就是珠三角的基塘农业所体现的立体种养,具体表现为以家庭为单位,同时经营水稻种植、果蔬栽培、鸡鸭鹅养殖和鱼塘养殖等多层次互补的农业。立体农业所产出的多种农作物以及其互补性强、高效的经营模式可带来丰厚的农业剩余,为人丁滋生提供了有力的支撑,也为陶氏宗族形成庞大的世系奠定了物质基础。

从陶氏的宗谱世系略图可以看出,从一世代的陶能开始至五世代的国贤等人,就已衍生出了14个家庭,若把陶氏家谱编纂家系“记男不记女”的规则考虑进来,实际的人口数量可能更多。(图1)

图1 陶氏宗支谱略图(1—5世)

然而,人口的增加使得原有家庭扩大,扩大后的家庭随着年轻男性成员的长大,又必然面临男性年轻成员“成家立业”的需求,也就是家庭分化的发生。人们常说的四世同堂、含饴弄孙、子孙满堂等词,反映了人们对家族人丁兴旺的期许和赞扬,表达了人们对人口繁盛的孜孜以求。但在现实层面要维持一个有着三四代代际的家庭几乎是不可能的。家庭本身在人口繁衍至第三代时普遍会面临内生性的分化压力,原先的大家庭会分为一个个新的小家庭,每个小家庭的独立发展和人丁繁衍,带来的是血脉疏远和联系渐弱。因此,若是从血缘联系的角度来考察,可以发现世系图是无法反映出现实中同一宗组内不同家庭的分化情况,更遑论如实表述分化出的家庭间的联系。

所以,如陶氏家谱中绘画的家谱世系图,它所描绘不同世代家庭的联系,实际上血缘关系和家族谱系,就算不考虑谱系图的真实性,仅凭血缘联系是无法完全解释如此庞大世系的形成缘由和过程。因为宗族内成员们的家庭发展,必然会经历“核心家庭—主干家庭—扩大家庭/组合家庭”,然后分裂成一个个核心家庭,再重复经历这一周期性演变。这种家庭分裂的状况,在陶氏家谱的记载中也可见一斑。序言中,诸如“族派繁多未有族谱”“不齐势,每播迁散处,多茫然不能悉其世次,遂至庆不贺忧不吊不宁”“唯是或因乾糇之隙积不相能,即谋动干戈于萧墙之内,何天性至于是之薄哉!”等记载,描述了人口滋生、世代繁多而导致的血脉疏远,从而减弱了族人间的联系,使得宗族的维系摇摇欲坠,实际上就是这种家庭发展的周期性演变的体现。陶鸿堃等精英通过描述这种现象,阐述了这种演变对宗族本身的危害性,并对其表示了严重的担忧。所以,陶氏家谱编修的主要目的就是为克服家庭分化对保持宗族稳定的不利影响,加强族人间的联系和认同,以维护宗族的团结和保持宗族的延续。

因此,陶氏世系图所规划的世代关系,并不是严格清晰的血缘联系,而是借血缘之名构筑的族人共享的理念、价值和行为准则。世系图中自一世代开基祖陶能始,每一世代延续不断的联系,意味着每一位陶姓族人共有一个祖宗的理念,因为大家有着共同的祖先,所以编家谱明世系就有了序言所写的“将益油然而生孝悌之心”“族之父兄子弟敬其所尊爱其所亲”的价值,为了维护大家共享的理念和价值,序言制定的“内外有别、长幼亲疏有序”(亲近自己人疏远外人、敬老的等级意识)、“有无相睭吉凶、祸患相恤,伏膢臘蜡祭饗饮食相周旋”(族人福祸相依、有难相济,凡年终祭祀全族一起享用饮食互相应酬打交道)、“毋残虐其骨肉,务敦重乎彝伦”(不能伤害虐待自己的骨肉,务必重视伦理纲常)等一系列行为准则,才能被族人们广泛接受和认可。世系图描画的世代关系,传达的是一套由陶氏族人共有的理念、价值和行为准则,它不是血缘而是一种文化联系。

然而,还需注意的是,以陶鸿堃为首的、拥有功名的精英不遗余力地推动家谱编纂、修建代表全族的总祠,他们致力于以家谱的编修撰写、全族宗祠的修建构筑文化认同来维持宗族的稳定,阻止因血缘疏远和家庭裂变而导致的宗族不稳定。促使他们进行这些活动的原动力是什么呢?为什么陶鸿堃一行人会坚定地认为,类似编撰族谱这类文化活动、编修族谱这种记载了族人血缘的亲属谱系的文化媒介,就能抑制宗族内部家庭分化带来的不利影响,平息族人争斗、加强族人团结,维系宗族稳定?

对此,我们要采用历时态的时空视角,从宏观层面上分析辨明这种情况得以产生的原由。首先,要谈到广东地区宗族的形成就不得不追溯到明代嘉靖时发生的一件大事:“大礼议”。“大礼议”是发生于1521—1524年间,明朝嘉靖皇帝和少数支持他的大臣与以杨廷和为首的多数大臣们关于嘉靖是否该继嗣前任正德皇帝的生父明孝宗为父的争议。杨廷和为首的大多数大臣,认为嘉靖帝入继大统后应当改小宗为大宗,认大宗的明孝宗为父,为之“继嗣”;而嘉靖帝却以“孝道”的文化依据,认为不认生父改认他人作父有悖孝道,想追认其亲生父亲兴献王的地位,兴建兴献王庙给予生父祭祀待遇和尊号,谓之“继统”。[1]这场君臣间的礼仪之争实质是嘉靖与杨廷和势力的政治斗争,最终嘉靖帝赢得了斗争的胜利。获得胜利的嘉靖帝仍不满足,乘胜追击,发起了“更定祀典”的礼仪改革,为自己的胜利正名。

这场文化上的礼制变革,内容就包括允许所有品官按照家庙形制建造家族祠堂,日后还准许民众祭祀自己的祖先。而支持嘉靖帝主张的大臣霍韬、方献夫等人,皆来自珠江三角洲地区,他们在各自的家乡兴建起了家族的祠堂,当地豪富之家纷纷效仿。随后这一行为逐渐从社会上层普及到下层,修建祠堂变成一股文化风潮,缓慢而坚定地在广东大地上铺陈开来,即使明亡清兴的朝代交替动荡也没有改变这一趋势,到了清朝年间,珠江三角洲无论贫富贵贱凡有能力的家族都建起了自己的祠堂[2],房坑陶氏也不例外。因此,随着时间流逝,曾经立意新颖的文化变革成为了历史悠久的文化传统,在广东地区普及开了,像房坑陶氏这样人数较多、有着一定势力的宗族,拥有象征家族整体的祠堂和族谱,在文化上自然是理所应当、顺理成章的。

由此,通过上述考察,我们才能对陶鸿堃等人编修家谱建造祠堂的行为及对他们坚信唯有这些举措可以团结族人、消弭矛盾和无愧于祖宗的信念有一个准确的理解。那就是宏观上起自16世纪明代的礼仪改革在广东掀起的文化浪潮,它的影响对象依次递为:高官门第—豪富之家—寒门,社会阶层从高到低、影响范围从小到大,到最后凡是一个宗族中能出现获取功名的人,就能在全族的支持下开展此类活动。这股文化演变及普及的潮流贯穿了整个明清时期,甚至到20世纪初房坑陶氏编修族谱时此类活动仍然普遍流行,以至于弗里德曼于20世纪50年代在研究中国东南的宗族时仍能收集到许多来自30—40年代的资料;从房坑陶氏这一较小的微观层面上则是陶鸿堃这样获取功名身份的族中精英凭借中央王朝提供的意识形态支持和文化体系,来构建整合自己所属的宗族,并编制起族人间的文化认同。陶鸿堃等人为整合宗族,在家谱中所强调的兄弟间的“亲亲”、对祖先的“孝悌”这些道德伦理,是得到官方认可和支持的“意识形态”。

所以,以促进亲族和睦的友爱和尊宗敬祖的孝悌之道为指导原则,以陶姓族人天然的血缘联系和比邻而居的亲近感编修成书的族谱为联结构架,再以代表全族的陶氏宗祠和各家家祠及相关的周期性的祖先祭祀仪式为具体象征,一套由内到外、由虚至实的文化结构体系得以搭建起来,而这套体系也建构起了陶氏族人的基于共同祖先的文化认同。还要注意到的是,不管是九世的陶铸鼎还是十二世的陶鸿堃,他们拥有庠生(秀才)的身份,庠生的身份让他们在族内拥有了高人一等的社会地位和不容置疑的文化权威,这赋予了他们开展编纂家谱等尊宗敬祖活动的正当性和合法性,而这种正当性与合法性所带来的可聚全族之力修撰家谱、建造宗祠的号召力,是文化层面上以孝悌等道德伦理为纲、家族亲缘的文字谱系为筋、尊宗敬祖的具体象征与仪式为骨的文化体系的影响,这是物质层面上的财富再多也无法得来的。

通过历时态的视角,结合了宏观与微观层面来总结陶氏家谱里记载的有关房坑陶氏构建宗族亲属关系的历史,这一切非常符合马歇尔·萨林斯在阐述亲属制度时提及的建构论,即“人口生育、亲嗣或继嗣来构建的任何关系,也同样可以通过文化上恰当的行为在出生后或在人为的意义上得以建构。不管什么,只要能在血缘上得到解释的,也能在社会的意义上得以建构。”“社会建构的亲属制度可以充当生理生育的必要补充;二者肩并肩起作用,久而久之,夯筑父母纽带。”[3]

三、继嗣关系:各支派继嗣关系亲属结构和祖先的作用

分析《归善陶氏七房家谱》第一卷所展示的仲义房的继嗣关系,一个显著的特征是隶属仲义房的严凹支里,7—10世代出现了大面积的绝嗣和失轶的记录。严凹支属于仲义房分出的居于名为严凹一地的支派,而在家谱内,仲义房共有房坑、长岗垅、严凹、下塘仔、浛洸五个支派。现以严凹支七至十世代部世系图为例。(图2)

图2 陶氏仲义房严凹支部分世系图(7—10世)

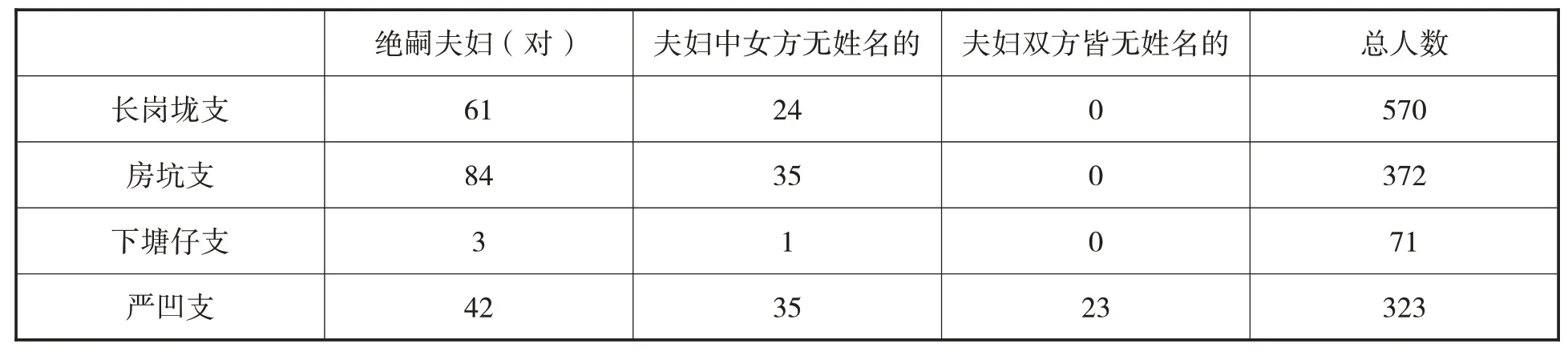

由图可看出,严凹支的君球一系在世代传续上出现了大面积的断档,八九世代的许多父辈的姓名都没有保留下来,且仍有姓名记录的陶虞义、二公、三公和陶铭,都跟他们姓名不详的先辈们一样,连妻子的名字也无法考究了,只能一律被记为“配某氏”。更值得注意的是,这种情况并非孤例,这种继嗣关系上世代成员信息的缺失,实质上是贫富分化的体现。家谱中记录的人口状况统计如下:

?

除去不在房坑远居别处的浛洸一支,从上表中可以看出,在人口规模上长岗垅最大,房坑、严凹支次之,但房坑严凹两支相当,下塘仔最小。而从绝嗣夫妇占各支的比例来看,房坑最高,严凹次之,长岗垅随后,下塘仔因规模小各项数据都是各支中最小的。还有一个信息是,严凹支夫妇信息不详的数量很多,而其余三支则没有这种现象发生。由此可得知,仲义房不同支系的继嗣关系状况是长岗垅一支规模最大、势力最强,尽管在其内部同样有着绝嗣家庭较多,反映了内部贫富分化的问题,但仍能维持世代间继嗣关系的稳定;房坑、严凹两支实力稍弱,因而贫富差距的矛盾也更为突出,尤其严凹支甚至有相当数量的家庭维持艰难,连世代间继嗣关系都无法保持,这一问题家谱内也有相关描述:“义公房严凹支四世至十世,中间讳字佚者太多,其可以墓稽者存之,以见支派攸分;其不可稽者,非但不知同产与否,一从再从莫可考也,孰兄孰弟莫可考也。”从各支继嗣关系的状况上,实质可得出各支间,及各支内部的贫富分化状况。

还有,在具体的亲属结构的安排上,除了母亲一方相对于父亲一方的弱势地位,还出现了两种“虚实”的表述。一种是每一代人的后裔,在世系图记录上表现为“男实女虚”,即后代中只有作为儿子的男性成员的相关记载,作为女儿的女性成员是不被记录的;另一种是外娶的、作为妻子的女性是实的,被家谱如实记录的,而作为姐妹的女性是虚的,是不被记录的。如左面的示例图所示。(图3)

图3 陶氏亲属结构简略示例图

关于女方姓氏缺失的情况,虽然有不少家庭会因贫穷不能存续,导致家庭世代继嗣信息遗失的情况,但也要考虑继嗣的性质和隐含的性别意识产生的影响。《归善七房陶氏家谱》秉持的是父系继嗣,以男性成员来追溯他们来自同一祖先的血统,所以在继嗣关系的呈现上,男性必然居于更显著的位置,关于男性成员的信息也会保留的更好,女性地位相对较低,因而她们的记载丢失的可能性更大。纵使家谱内对男女记录的差别解释为省却笔墨,但妻子的信息记载容易遗失,和同为陶姓的女子不予记录的事实,说明了社会性别上的男女差异,这种继嗣制度的性质和隐含的男女之分,深深影响了继嗣安排的逻辑。

对于这种现象,家谱解释为:“妇不与夫并书而旁注,夫下者以夫为纲也……妇谱卒而不谱生,谓其卒于我,其生不与我也。夫人子既为乃父上悬弧之,祝而不为阿母庆设悦之辰,人心必不安。今生卒具书,爱其礼以慰孝子之心也。”这体现的是意识形态要求与家庭实际冲突时的灵活妥协。在陶氏家谱体现的父系继嗣中,既要遵从三纲五常的意识形态要求,拥有父亲身份的男性必然享有超然的地位,是整个亲属称谓体系的中轴;但作为母亲的妻子们,身为长辈享受子女孝顺的权利也要尊重,因而妻子虽弱于丈夫,但历代妻子的记录却力求完整。而对同姓姐妹的记录却是迥异的:“世说注引谢氏袁氏谱,女之所适皆书于谱,今不书从苏氏也。”“谱男不谱女”,是参考了《世说新语》中记载的陈郡谢氏袁氏族谱,还有苏轼出身的栾城苏氏族谱而决定的。但这一规矩同样也是基于现实所作的灵活变通,它实质反映的是家族意识的泛化。因为妻子作为外人的状态是短暂的,成为自家人的状态是长久的。姐妹作为自家人的状态是短暂的,成为外人的状态是长久的。所以,陶氏家谱世系图中的父系继嗣中,妻子仍能有相应的记载,而男性成员的姐妹们却消失不见,因为在家庭内部,姐妹们会成为别家的妻子而成为别家家庭的成员,不再被视为自家家庭的成员;而妻子们虽是无血缘关系的外来者,但在她嫁入自己家庭后,就被认为是自己家庭的一份子。随着家庭繁衍,多个家庭组成家族,家族扩大为宗族,这种家族意识也随之延伸和扩大至整个宗族了。

陶氏亲属结构简略示意图中所体现的亲属称谓,以男性成员为起点,延伸出高祖父—曾祖父—祖父—父亲再到自己,从自己又递为子—孙—曾孙—玄孙,有明确系谱认知的父系继嗣关系,强调父系系谱认知的纯洁性和明确性,以至于要把男性的姐妹们排除在外,这与林耀华所描述的大而全的汉族亲属称谓大不相同[4]。在直系亲属的正式称呼中,当父亲的儿子有了自己的子嗣后,这位父亲就会被称为“祖父”,而后再往上延伸的长辈,无论男女辈分,其称谓中都含有“祖”字,这种称谓上的变化,可能意味着从辈分的角度看,祖父以上的长辈们,都有成为祖先的资格。一方面,这符合古代家庭从“小家庭到大家庭再分化”这一扩大—裂变—再扩大的动态平衡的周期性演变规律;另一方面,这或许也是家谱的编纂者陶鸿堃等人自我认知的体现。族谱不仅是对于过往事实的记录,而且是掺杂了修谱者自我意识的选择性记录。陶鸿堃等人在族谱中记录的亲属关系构成,反映的是他们自己对理想状态下的亲属关系构成的设想。

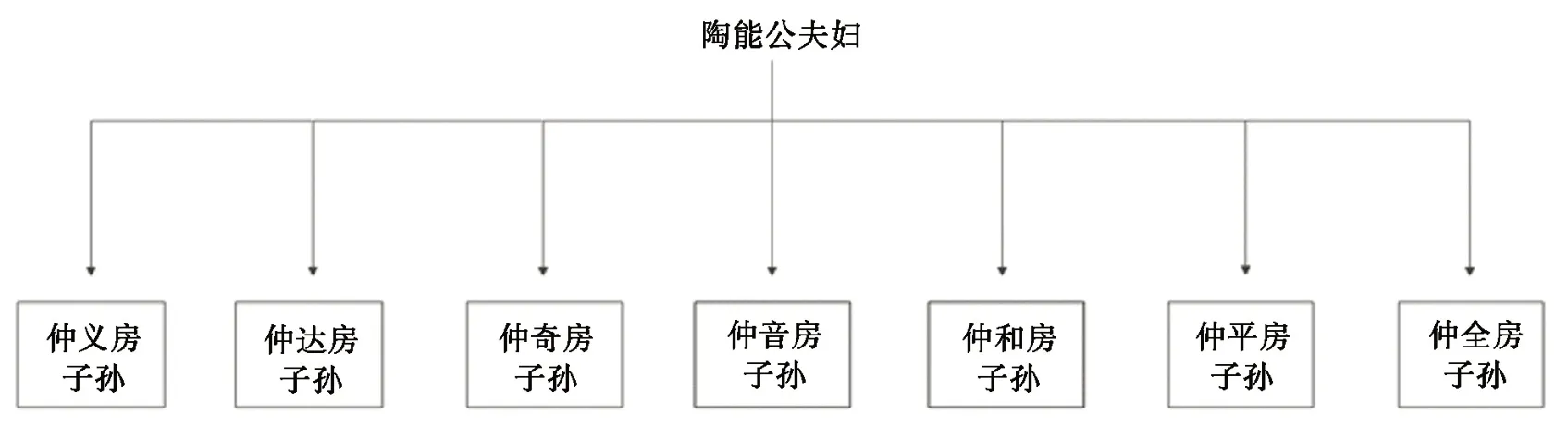

另外值得注意的是陶氏始祖陶能的记载。在《归善七房陶氏家谱》卷一中有关陶能的记载,从他精确的生卒年(明孝宗弘治七年至明嘉靖三十九年,即公元1494—1560年),甚至记录了他出生于何月何日哪个时辰,卒于何月何日哪个时辰,他的葬地和墓穴朝向方位等,相关记载一应俱全;他的配偶赵氏的记载也是十分详细。然而相较于始祖陶能夫妇,其他遥远的祖先,如陶能夫妇的两个儿子,作为两大房始祖的仲达仲义两兄弟,其记载却甚为不详。先代成员的记载缺失是正常的,因时过境迁、人口迁徙或各家遭逢变故等因素,导致祖辈的生卒年、出生年月、配偶情况和葬地位置等信息不详、疏漏甚至难以追溯而无法记载都是难以避免的。因此,有关始祖陶能夫妇的相关记载清晰详细是十分出人意料的,陶能夫妇对编修者而言都是300多年前的古人,能对这对始祖的记述做得如此精细,对于自己两大房始祖的记录却不清晰,这种反差本身就令人讶异。陶能夫妇在记载中寿命的相同,以及相关记载详尽,考虑到族谱编纂中含有的编修者的选择性倾向,不能忽视始祖陶能的记载很大程度上是有着人为的选择性安排的可能。假设这种反差确实是陶鸿堃等家谱编纂者有意安排,为什么要强调和突出有关始祖陶能夫妇的记叙?同为始祖且与两房四支形成密切相关的陶仲达仲义两位祖先,他们的受重视程度和相关记载的完整程度,为何与陶能夫妇的记载差之甚远?奥妙就在于陶氏宗族的构成上,就要考察其宗族结构的组成。陶氏宗族的基本结构图如下。(图4)

图4 陶氏宗族基本结构图

根据陶氏宗族基本结构图可知,若要成功整合起七大房子孙,将他们并入同一个宗族之中,就必须强调陶能公夫妇作为七房子孙共同祖先的超然地位,对陶能夫妇加以尊崇。故而,有关陶能夫妇的记录必须力求详尽完整,以体现其崇高地位和对家族谱系的重要性,为陶氏宗族的凝聚整合提供正当性和合理性,而这也必然会间接造成七房各自祖先地位的弱化。这么做的目的,很可能是为了以共同祖先为象征,确立族人们“同出一源”的观念,以加强宗族成员的团结,巧妙利用人们“尊宗敬祖”的观念,塑造共同的祖先作为文化与血缘的象征并树立其权威,从而维系、加强陶氏宗族的共同体意识。

最后,更值得深思的是,过去赖以维系宗族成员联结的意识纽带很大程度上已瓦解,明清时期人们推崇的并作为指导思想、约束人们行为的忠孝文化观,在当代已不复从前的影响力。然而,房坑陶氏有关宗族的文化、仪式和共同的祖先意识,却仍然在相当程度上保留了下来。当时族谱的编纂者努力以“孝悌”“尊宗敬祖”等概念来构建族人对共同祖先的认同,虽然这些概念已不再发挥作用,宗族的组织形式也早已不存,与之相关的宗祠、家谱等也曾遭受过毁坏,但人们对于“同宗同族”的亲属关系的认可却未曾消减,以至于到了90年代为了厘清村民们的族源和相互关系,又再度兴起了建造宗祠、编修族谱的风潮。这些现象,可以说明房坑陶氏的宗族与亲属关系的塑造和维系有关的活动是非常成功的,它在亲属制度上有着强大的生命力,经受住了时间与社会变迁的考验,宗族不在了,但宗族的亲属认同仍在。这一事例可佐证基于血缘而成的文化意义上的亲戚,是民族学意义上亲属制度的关键所在。

四、文化观念:独特的丧葬观念及其作用

《归善七房陶氏家谱》中还有一项文化事项描述占比很高,那就是关于各个世代成员死后祖先坟墓所在地的地形和朝向。除却一些成员因年代久远、墓地不详或亲系不明而没有记载其墓穴状况甚至连具体姓名也没有,仅以“□□”代替的特殊情况,多数情况下,世代较为久远已过世的成员,都有关于埋葬地的描述。一般是描述其坟墓的所在地、朝向如东南西北向、艮向、丁兼午向、坤兼未向,详细者还会添加一些生动形象的描绘,比如“梢公撒网”“猛虎跳墙”,或是埋葬地点有着独特的称谓如“茶壶岭”“犬眼山”“独石之大飐”等,对已故族人的墓穴所在地的形态和方位的描写,不是出于尊重祖先或是以求记载上的事无巨细,这种记载体现的是独特且影响深远的文化观念:丧葬观念。

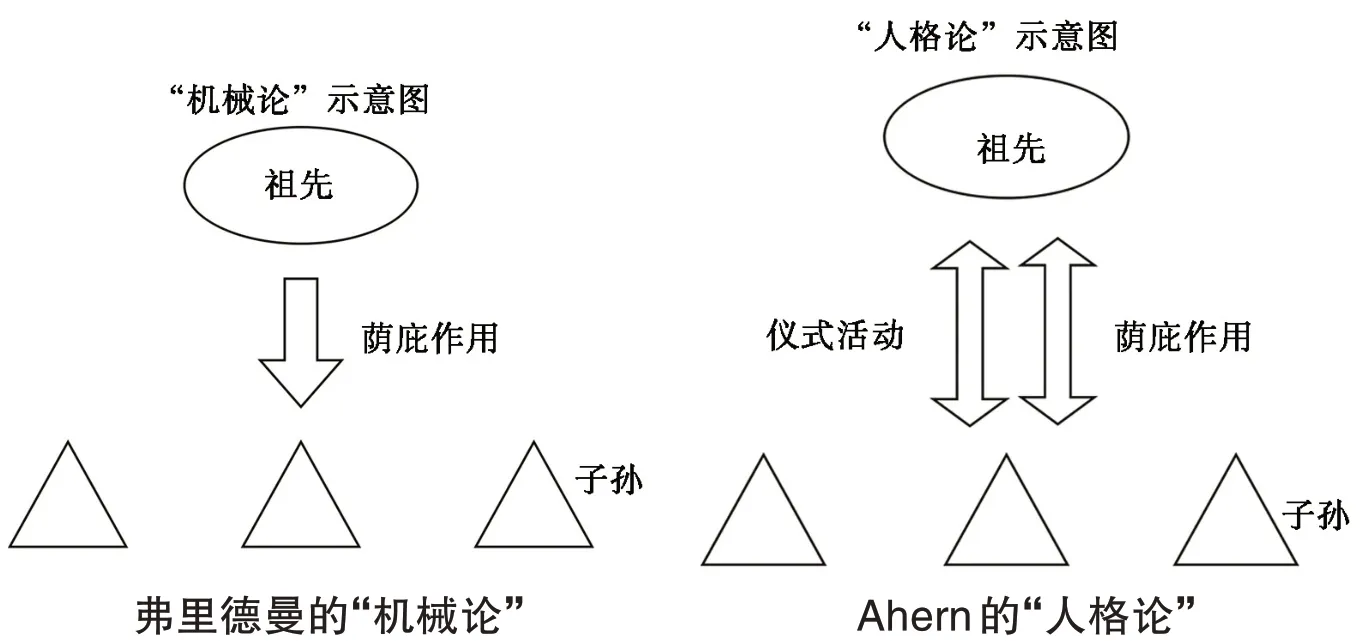

关于祖先观念中的丧葬文化的解释,学界比较有代表性的观点有两种:一种是英国人类学家弗里德曼提出的“机械论”;一种是美国人类学家Ahern.E.Martin提出的“人格论”。所谓机械论,就如弗里德曼在《中国东南的宗族组织》所指出的:“坟墓所在的丧葬形式由于其有利葬式,保证赋予死者的后代以恩惠……坟墓的好位置带来富裕,或者坟墓的好位置能够确定富裕,对于命运不好的人们来说,通常是一个诱惑,通过将死者葬在或者靠近被证明是好福气的地方,试图将好运的影响与他们的命运连接起来……而那些已经富裕和获得社会地位的人们,试图通过福庇的保证使他们的发达处于牢固的地位。”[5]还有他在其另一部著作Chinese Lineage and Society:Fukien and Kwangtung中所写的:“死者只是被动的代理者,是子孙利用地理师而玩弄的一种仪式游戏的卒子。坟墓选在恰当的位置,就能自动聚气。死者自身不能选择赠予及拒绝那流经其骨殖的荫庇之气。[6]”总体而言,弗里德曼的独特丧葬观念的机械论解释观点,可总结为以下几点:一是机械论解释下的独特丧葬观念及活动是一种单向度的无形影响;二是该类活动中的祖先是无足轻重的,只是让好葬地得以发挥荫庇子孙的良好影响而不得不做的步骤;三是该观念本身是无意义的,它的实质是进行此类活动的人们对彰显、维持或提高自身的社会地位所做的一种奇特的仪式性活动,重要的是进行该活动的人们所要达成的目的,而这种观念及活动的形式和文化意义是次要的。

与此相反,Ahern.E.Martin基于对台湾新北市三峡镇的田野调查提出的人格论[7]观点,认为死后的祖先依旧如活着一般有自己的喜怒哀乐,而死后的祖先的喜怒决定了子孙能否获得祖先于冥冥中的庇佑。祖先庇佑的获得,则取决于子孙能否寻得一处好地让祖先安然下葬,成功葬于地势上佳的好墓穴的祖先会因此得以安息,获得安宁的祖先则会好好庇佑子孙们。因此,人格论可总结为以下几点:一是祖先观念中的丧葬观念及活动,是一种祖先与其子孙双向互动的、各取所需的互酬性活动;二是与机械论不同,祖先在相关丧葬观念的活动中起着无可替代的决定性作用,是此类活动的核心所在。寻得上佳的墓穴,以及获得好福气的荫庇不取决于活人,而取决于死去祖先良好的道德情操和其活着时的积德行善;三是与机械论中一旦该活动完成便一劳永逸相反,好运对子孙们的祝福影响需要子孙们以周期性的祭祀活动去保持和维护,否则祖先就会愤怒或不得安宁而迁怒于子孙,好福气的庇佑也会转变为厄难,使活着的子孙们诸事不顺;四是这种独特的丧葬理念,体现的是一种“事生如事死”的生死观。综上所述,该观念的两种解释范式的基本示意图如下:(图5)

图5 机械论与人格论示意图

综合考量弗里德曼的机械论和Ahern.E.Martin的人格论,结合这一独特的丧葬文化观念在房坑陶氏宗族不同成员生活中的实际表现,可以做出相应的评判与思考,指出这两种看法存在的一些问题:第一,在研究视野上存在局限,无论是“机械论”还是“人格论”,都过分强调这种丧葬理念与宗族发展的联系,诚然祖先的墓地好坏与祭祀跟宗族自身的兴旺发达与否息息相关,但这种独特的丧葬文化观念,是一个更广泛的社会文化范畴。该文化观念不仅体现在丧葬的相关习俗与仪式上,而且修建房屋、家具摆设等都会运用到该理念,不应在考察该文化观念时只将其与宗族相挂钩,或是只强调其对宗族的影响;第二,要分清这一独特的丧葬文化观念的“应然”与“实然”,即对于这种独特的文化观念,需要区分出人们主观认为的这一独特丧葬观念应该是怎么样的,而该观念实质上是怎么样的。在房坑陶氏宗族的例子中,其族谱记载的祖先墓葬良好的地形能给子孙带来好运,但所谓的好葬地对子孙的庇护作用在现实中如何生效则是无法考察的,是一种取决于当事人非常主观化的说法。参考房坑陶氏成员的例子,实际层面的祖先墓地的好运效用,是通过当事人日常生活的顺遂与否和祭拜祖先的仪式活动是否到位来决定的。而不论是弗里德曼的“机械论”或Ahern的“人格论”,都没有对该观念的应然与实然做出明确的区分,将人们主观上描述的这一理念与人们实际中的相关活动操作合在一起分析,这种思路是值得商榷的。一方面,作为思想概念的独特的丧葬观,更偏向于当地人的一种不言自明的、默认的文化理念,是他们特有的阐释性的“常识”;另一方面,作为实际存在中的独特丧葬观则更偏向于人们生活中基于不同需要、以获取好运为目的而举行的仪式性活动,有着强烈的表演性质和象征意味。所以简单地将两者混为一谈来进行分析是不可取且不严谨的;再者,对于该观念的解析,需要准确把握它在当地人的文化中具有的原生性意义,要避免基于自身所持有的文化观念而曲解或添加不该有的文化含义。这一问题的典型例子就是Ahern对于这一观念的“人格论”解释。Ahern在The Cult of the Dead in a Chinese Vil⁃lage中提出的关于这种独特的丧葬文化观念的人格论,是服务于她的文章主旨“The Cult of the Dead”,意为对死者的崇拜,其中cult一词除了有狂热、崇拜之意外,还有指代极端宗教信仰的宗教习俗与信仰的意味。也就是说,Ahern对该观念的理解,是有把其当作异民族异文化的独特宗教来审视的。但是如前文所述,结合对房坑陶氏宗族的事例,我们会发现含有此种文化因素的事物与活动不应被当做一种特殊的原生性宗教,从主观上看它是当地居民对血缘、家庭和生死观的一种“地方性知识”,从客观上看它表现为拜神、祭祖为名的仪式性活动和有着祈福禳灾作用的特殊物件。对此,应该采用格尔茨的阐释人类学提出的“文化持有者的内部眼界”,应当致力于呈现这一文化观念的本原结果,而非像Ahern那样以她所认为的此观念应是如此或需要如此,以她自己所处的文化背景出发去分析风水观念,给其添加了它不应有的宗教意味的文化色彩。总之,从该文化持有者内在的生活的形势与压力去分析并解释这一观念才是更为准确的。不从如陶氏宗族成员那样的享有这一独特文化观念的文化本位持有者的理解出发,不懂该观念在当地人生活中的影响,不理解此类观念下的仪式性活动的含义,就不能真正理解这一文化现象在当地社会中所含有的文化信息和文化意义。

结语

本文的目的是通过《归善七房陶氏家谱》卷一所记载的内容,考察家谱编写者对于家谱编撰内容的选择、资料的收集和修书的目的,结合编写者所在的社会背景、文化环境和现实需要,参考已有的宗族研究理论范式,力求还原并分析房坑陶氏宗族活动的来龙去脉,及其记录内容背后的种种文化动因,可以让我们更准确地解读陶氏家谱编修活动与当时整个宗族而言,在文化上的正当性和合理性;又可以让我们理解,房坑陶氏的宗族于文化上的传承为何有着强大的生命力,纵使在社会动荡、文化变革的强烈冲击下,受到破坏的宗族文化象征与事物仍能得以重生。以记录整个陶氏宗族情况的家谱作为切入点,去把握它们隐含的文化观念的力量和传承性,理清有关房坑陶氏宗族的文化概念是如何演变为“传统”的。而结论是,过往的关于华南地区的宗族理论研究,无论是以弗里德曼为代表的只着重于分析、阐述宗族组织架构和相关文化活动的功能作用的功能主义;还是以科大卫为代表的将历史学与人类学相结合的跨学科研究视角,弥补了弗氏功能主义未能解释宗族结构的形成、宗族成员资格的由来的缺陷,还增添了宗族在地方社会的运行逻辑和历史脉络,以及宗族组织与国家政权的互动等方面的阐述[8],以上两种理论模式都有其各自的缺陷。

具体来说,前者的宗族研究范式虽然在概念和分析方法上有其开创性,但弗氏的结构功能分析已被证明有着诸多问题,且他所探讨的中国华南地区的宗族这一研究对象是过去的,已不能解释如今的宗族状况;后者的科大卫等人创立的宗族研究范式,借鉴了弗氏的研究成果却又超越了它,将历史学与人类学相结合,以历史人类学的跨学科的研究视角,将宗族研究放置于历史发展过程中,从国家力量对地方社会施加的影响、意识形态的演变、宗族谱系关系的建构变化等方面去描述中国宗族的历史演变,弥补了弗氏范式下的诸多不足且开拓了新的研究领域。

但要注意到的是,不论是上述哪一种宗族分析范式,共有的问题在于:两种理论对于宗族的文化现象分析都有所不足,弗氏的理论把宗族的祖先崇拜、丧葬观念和祭祖仪式作为宗族组织运作和成员地位反映的补充,科氏的理论讲清楚了宗族形成的历史脉络,理清了仪式、祭祀和编家谱建祠堂的文化活动的由来,但它也是基于弗里德曼对宗族的功能主义分析范式的扬弃,将宗族分析放置在一个更为宏大的历史视野中去阐释它的发展脉络,对于在具体的媒介如族谱,其序言、世系图、继嗣关系和独特的丧葬文化观念对宗族形成、发展的文化影响则甚少提及。

而本文以《归善七房陶氏家谱》卷一为例,分析陶氏族谱内序言、世系图的阐释,以及祭祖仪式、独特文化观念和二者间的紧密联系。通过文化人类学的视角,分析了房坑陶氏旧家谱世系图展示的世代联系,是陶鸿堃等族内精英,以血缘为纽带,而力图构筑起令族人共同遵循的一套以祖先为理念,孝悌、敬老和兄友弟恭为价值,亲疏有别、等级意识、族人有福同享有难同当的同气连枝的团结,一起参加全族祭祖仪式,并同享膳食,交流彼此近况的行为准则。是一套理念、价值观和具体行为准则层层嵌套的文化联系。

而后基于世系谱图,从环境与人彼此的调适关系出发,去阐述陶氏宗族世系形成的物质依凭;维持庞大的世系以保持陶氏宗族的凝聚力,与宗族内各家庭自然演变的分化威胁宗族凝聚力的矛盾。为克服这一矛盾,而以家谱为媒介建立世系上的文化认同,以及基于宏观的历史视野,解释陶氏宗族以族谱为媒介建立文化认同这一方式的由来。再从家谱记录中的继嗣关系着手,分析对比各支派内家庭绝嗣、夫妇有一方或双方无姓名的数量,反映支派内部和不同支派的贫富分化状况;族谱基于“三纲五常”而要求体现丈夫强于妻子,只记录丈夫不记录妻子的惯例,同子女要孝顺母亲的“孝道”伦理的冲突,家谱编修者们如何通过亲属结构的表达解决这种矛盾;家谱记载中有妻子无姐妹的现象,原因是什么,它蕴含了什么文化倾向。还有关于系谱认知中,共同祖先陶能夫妇的特殊性和象征性的表现和来源。

最后,再从独特的丧葬文化观念出发,根据已有的学界关于该理念的解释分类,结合陶氏家谱记录中体现的相关文化观念进行剖析,指出过往相关的文化分析与解释所存在的一些缺点,并结合陶氏族谱记录和笔者在陶氏宗族的实地调查中的观察而提出关于此类观念这一独特的文化观念的新的思考。

基于《归善七房陶氏家谱》卷一的世系谱图,继嗣关系和独特丧葬观念三个方面的分析论述,即体现了陶氏家谱在文化人类学视角下的研究价值,也尝试给有关研究提供一个新的研究案例,家谱资料在文化人类学研究中的价值和挖掘创新的可能性。此外,笔者还想简单探讨一下在房坑村走访时获得的该村于20世纪90年代重新编纂的新族谱的一些问题。与《归善陶氏七房家谱》的老族谱不同,房坑陶氏在1996年再编的与老族谱在规格与内容上迥然不同的新族谱,即可视作乡村人群建立以血缘为表现形式的文化认同的原生性需求的实现,又要认识到它是一种“旧瓶装新酒”式的文化再创造。我们知晓,包含房坑陶氏在内的广东乡村地区,在20世纪90年代的时候掀起过一股宗族复兴的热潮,学界对此现象的研究亦是汗牛充栋、莫衷一是。笔者通过房坑陶氏再修族谱的活动这一例子,看出在过往的宗族自治功能已被国家政权的基层组织所替代的情况下,它体现了传统文化与现代社会再耦合再适应的影响,也在客观上起到了文化传承与自我的文化认同重建的作用。