山区高速公路隧道与互通立交出口的间距

祝可为,陈荣峰

(1. 福建船政交通职业学院 土木工程学院,福建 福州 350007;2. 福州大学 土木工程学院,福建 福州 350108)

由于受到地形地貌条件制约,我国山区高速公路建设中桥梁和隧道的占比较高,出现了大量隧道与互通式立交间距较短问题,成为运营期间的交通事故隐患点。针对地形受限的山区高速公路隧道与互通立交衔接路段,国内外学者进行了大量研究。Hoeksma等[1]把隧道与立交连接段分为交织路段、出入口确定距离和驾驶员视觉适应距离3部分进行研究,确定了连接段的最小长度;赵一飞[2]、赵礼昭[3]从不同方向进行研究并给出所需最短距离,但没提供在极端困难条件下的距离值和保障安全运营的前提条件;韦修状[4]通过将隧道立交最小间距分为7部分进行分析计算,给出不同车道数道路的隧道立交最小间距推荐值;王少飞等[5-7]从驾驶员反应时间与车辆运行操纵等方面,给出了高速立交与隧道入口之间的推荐距离,同时给出高速立交与隧道入口段间距受限时的安全保障对策。本文针对山区单向双车道高速公路隧道与互通立体交叉之间的间距只能满足识别视距的极端情况,论证车辆安全运营需要具备的条件,通过案例分析提出相关保障措施。

1 隧道出口与立交间距规范取值及规定

在地形、地貌等条件允许时,隧道出口与立交之间的间距按照规范和标准要求设置即可,但当条件受限时,特别是在山区高速公路建设过程中普遍会遇到此类情况,此时交通主管部门、设计单位和安全评价单位等因涉及运营期间可能交通事故的法律责任,对相关规范和标准中的间距取值十分慎重。

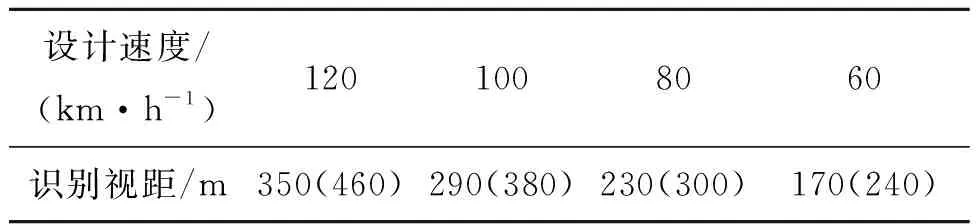

由《公路路线设计规范》(JTG D20-2017)互通立体交叉与邻近隧道之间的距离应满足以下规定[8]:当条件受限时,隧道出口至前方互通式立体交叉减速车道渐变段起点的距离不应小于1 000 m,否则应在隧道入口前或隧道内设置预告标志。该规范第7.9.5条规定,各级公路的互通式立交出口路段长度要大于识别视距,并满足表1要求。当路段地形、地质等不能满足要求,识别视距允许取停车视距长度的1.25倍,但应进行必要的限速控制和管理措施。从以上规定可以看出,在条件受限不能满足规范要求时,限速控制和管理措施是必要条件,因此在工程实际中需要进一步的论证。

表1 不同设计速度对应的识别视距

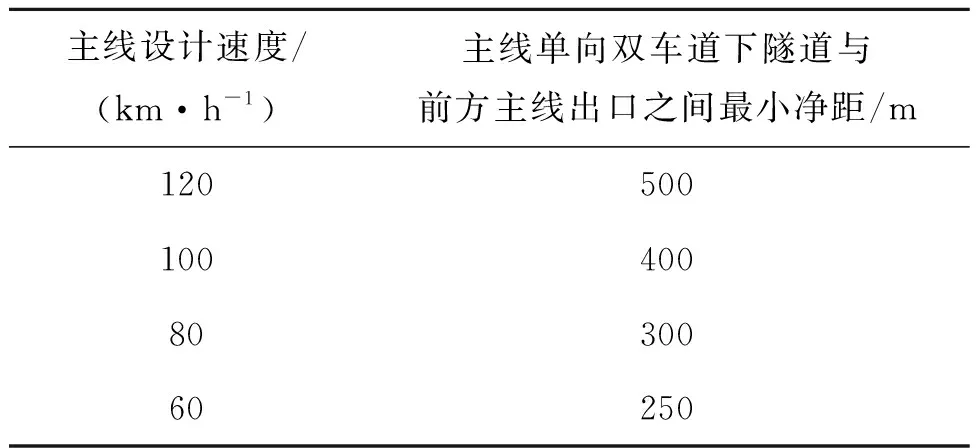

根据《公路立体交叉设计细则》(JTG/T D21-2014)规定[9]:当受现场条件限制时,隧道出口端与前方主线出口的间距不宜小于表2的规定值,且应于出隧道之前开始设置完善的出口预告等指路标志;当地形特别复杂,不能满足上述净距要求而互通立体交叉及其他设施必须设置时,应结合运行速度控制和隧道特殊结构设计等,提出完善的交通组织、管理和运行安全保障措施,经综合分析论证后确定设计方案。对比规范和设计细则的要求可以看出,设计细则的要求比规范更加深入和全面,设计细则考虑更加全面,从多角度提出需要综合分析论证才能确定设计方案。

表2 隧道与前方主线出口之间的最小净距

综上分析,在条件受限、隧道出口至前方互通式立体交叉之间的间距取值不能满足要求时,提出了需要通过限速、交通组织和安全保障措施等进行综合分析论证后确定,但是由于没有相对明确的管控措施建议,而且具体工程都有自己的特点和受控条件,给设计和安全性评价单位等相关从业人员在技术能力上提出更高的要求,也给后期高速公路运营及安全管理单位的管控能力提出一定的挑战。

2 互通出口换道驾驶过程及取值分析

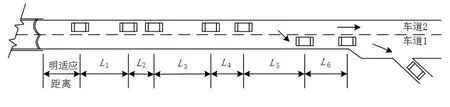

根据文献[2]和文献[10],双向4车道高速公路驾驶员从内侧车道驶出隧道,之后变换至外侧车道,在经过隧道明适应后,一共经历6个阶段,分别为标志视认距离L1、操作反应距离L2、调整距离L3、等待距离L4、车道转移距离L5、出口确认距离L6,最后进入立交出口匝道,其过程如图1所示。

图1 双向4车道高速互通出口换道驾驶过程示意图Fig.1 Schematic diagram of the changing-lane driving process at the two-way four-lane high-speed interchange exit

隧道出口明适应时间取1~3 s,标志视认时间取6.0~7.5 s,操作反应时间取0.6 s,等待调整过程中高速公路的交通服务水平服从2阶Erlang分布,车辆换道横移速度取1 m/s、匝道出口距离取100 m[10]。

由上述研究,单向双车道高速公路上,驾驶员驶出隧道并经明适应后,对标志进行充分认读,车辆从内侧驶到外侧车道所需的最短距离L为6段距离之和,即L=L1+L2+L3+L4+L5+L6。若驾驶员在进入隧道前就已确定下一个就是目标出口,并在进入隧道前车辆已由内侧变换至外侧车道,那么驾驶员出隧道对标志进行视认后,就不需要变换车道,出隧道后所需的最短距离L为视认和出口确认距离之和,即L=L1+L6。

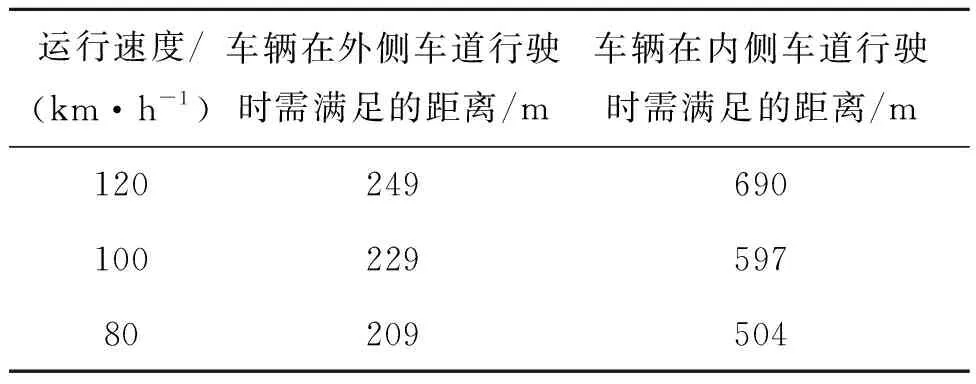

根据文献[2],车辆分别在外侧和内侧车道上行驶时完整认读标志并完成操作的距离见表3。

表3 完整认读标志并操作需要的距离

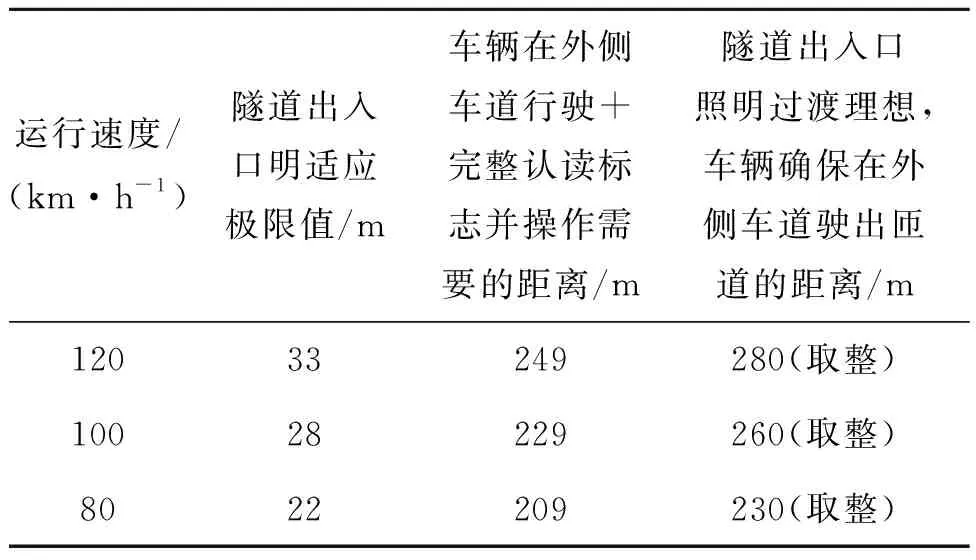

在极端困难条件下,隧道出入口的光线过渡理想,明适应距离取极限值1 s,且确保进入隧道前的出口车辆已经完成了变换车道,在此条件下对隧道出口与互通式立交出口各种距离需求进行计算,结果见表4。

表4 极端困难并满足一定条件下的 隧道与互通立交出口间距

方案中采用隧道与前方主线出口之间的最小净距值230 m,在初步设计中强化交通安全,使隧道出口的明适应时间能够缩短到1 s,同时预期驶出高速的车辆必须在隧道前的路段完成变道,确保驶出车辆在外侧车道上行驶。

3 案例分析

泉州至南宁高速公路泉州市锦斗镇路段互通区主线采用80 km/h的双向4车道高速公路标准;新增锦斗互通匝道采用设计速度35~40 km/h的标准。设计方案为半直连T型方案(主线上跨/下穿),交叉桩号ZK90+374。互通区主线最小半径Rmin=1 050 m,最大纵坡Imax=3.771%,匝道最小半径Rmin=60 m,最大纵坡Imax=3.418%。其中,A匝道下穿主线,D匝道上跨主线,C匝道连接格口3号隧道和收费站,格口3号隧道出口至C匝道渐变段起点230 m,并设置主线桥梁2座共280.5 m,匝道桥梁4座共797.94 m,锦斗互通平面布局见图2,互通匝道平纵线形指标见表5。

经过沿线多个互通选址深入比选,确定该路段设置互通立交,其中格口1号隧道长度255 m(桩号范围K88+475~K88+730)、格口2号隧道长度388 m(桩号范围K88+982~K89+370)、格口3号隧道长度290 m(桩号范围K89+600~K89+890),格口3号隧道出口至互通立交C匝道渐变度起点间距230 m,只能满足识别视距低限值要求,结合本文对隧道与立交出口间距论证过程与结论,对交通安全设计从速度控制、安全诱导、光线过渡、防撞垫设置等事故前预防和事故后防护及其运营期间加强交通安全管控,引导驾驶员遵从安全行车规则等方面进行综合施策,如图3所示。

(1)速度控制措施

距立交口2 km(K88+120)处,设置区间测速起点至K94+740(新岭阁隧道桩号范围K90+832~K94+240),并在C匝道鼻端(桩号K90+120)设置黄闪警告和超速定点抓拍监控,小客车的车速上限100 km/h降为80 km/h,大型车车速上限80 km/h降为70 km/h。

(2)安全诱导措施

在距离交叉口2、1和0.5 km处,设置龙门架交通引导标志,引导进入锦斗互通的车辆靠右行驶,并提示前方2、1和0.5 km处禁止变道;格口3号隧道至立交C匝道入口之间设置实线,禁止车辆出格口3号隧道后变道进入匝道,同时在C匝道鼻端设置禁止倒车标志,防止错过匝道而后倒车进入匝道;区间测速起点前路侧设置限速标志,地面增加相应的限速标志和交通引导箭头;在隧道前路侧设置隧道指示标志,提醒隧道长度和车辆慢行标志;在格口3号隧道出口设置地名和限速标志。

(3)光线过渡措施

为确保隧道出口的明适应时间能缩短到1 s,夜间格口3号隧道至立交230 m范围内设置夜间照明,隧道出口路段照度至少为基准路段的5倍,降低隧道洞口内外光照差;同时隧道内每隔一定间距设置环形反光环,反光环迎车面粘贴高性能白色V类反光膜。

(4)防撞垫措施

在C匝道鼻端增设带有防撞和导向性能的防撞垫,可在一定程度上降低事故严重性,避免重、特大群死群伤事故发生。

(5)运营期交通管控措施

把K88+120~K94+740路段做为交通安全特管路段进行管理,加强高速公路运营期间交通管控力度,交巡警在交通高峰期定时定点加强巡逻。

以上加强交通安全设计和运营期交通管理的综合管控措施已得到交通主管部门、设计与咨询单位、安全评价专家等一致认可,并将在后续设计、施工和运营管理环节给予实施。

4 结论

1)在极端困难条件下,能满足两个要素:①隧道出口的明适应时间缩短到1 s;②预期驶出高速的车辆在隧道前的路段完成变道以确保驶出车辆在外侧车道上行驶,可以考虑将设计速度120、100和80 km/h的山区高速公路隧道与互通立交之间的间距分别缩短到280、260、230 m。

2)为确保运营期间交通安全,应从速度控制、安全诱导、光线过渡、防撞垫设置等事故前预防和事故后防护及其运营期间加强交通安全管控等方面综合施策。