高寒区蔓竹群落特征及其水文效应

向晓华 ,马建刚

(1.西南林业大学生态与环境学院,昆明 650224;2.四川水利职业技术学院,成都 611231)

我国是水土流失较为严重的国家之一,其中高寒地区因海拔高、气温低和辐射强等因素,地理环境和气候条件更为复杂,加之受人为活动的影响,生态环境十分脆弱,不仅水力侵蚀普遍,且风力侵蚀、重力侵蚀和冻融侵蚀复合出现,地表岩土风化过程得到强化,出现大量的荒漠化区域,危害重且难以治理,尤其是在全球气候变暖的条件下危害日益严重[1-2]。进入21世纪,欧洲的水土流失新变化也主要体现在高山人类活动区与高山人类活动减少过渡带[3]。高寒山地由于暴雨时有发生、低温天气较多、植被稀少以及地质环境恶劣,易发生以面蚀为主的水土流失,并会出现崩塌等重力侵蚀,植被一旦被破坏,将加剧水土流失后果和危害,且植被难以短期恢复。因此,保护和筛选优良的水土保持植物对于高寒地区生态环境恢复具有重要意义。

竹类植物在水土保持方面具有相当突出的优势,竹子生长快、根系发达、枯落物丰富和适应性强,具有良好的蓄水、固土作用[4-5],很多竹子还有很好的抗寒、抗旱功能[6-7]。我国竹类植物共有44属、762种,占世界竹类物种数量的50%以上[8],针对竹子在水土保持方面的优势,众多学者对在中低海拔分布更为广泛以及在社会经济中更为常用的竹种开展了研究,如主要的经济竹种[9]和部分具有较高景观价值的竹种[10]。在我国海拔2 000 m以上的滇西北、川西和藏东南等海拔地区还分布着大量的竹子[11],然而针对这部分生态环境脆弱的高寒地区,竹类植物的水土保持作用研究较少,仅有少量水土保持效能方面的定性描述[12]。

蔓竹(Bashaniaqiaojiaensis Yi et J.Y.Shi)是易同培等2007年发现的巴山木竹属的一个新种,在云南东北部巧家药山海拔3 000~4 000 m大量生长,呈密集纯蔓竹群落分布。目前有关蔓竹研究除新种描述和水土保持应用定性评价外,未见其他报道[13]。本研究通过对蔓竹群的群落特征、个体特征、枯落物及土壤的持水性能进行分析,以期为高寒地区竹类植物的水土保持应用提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 研究区概况

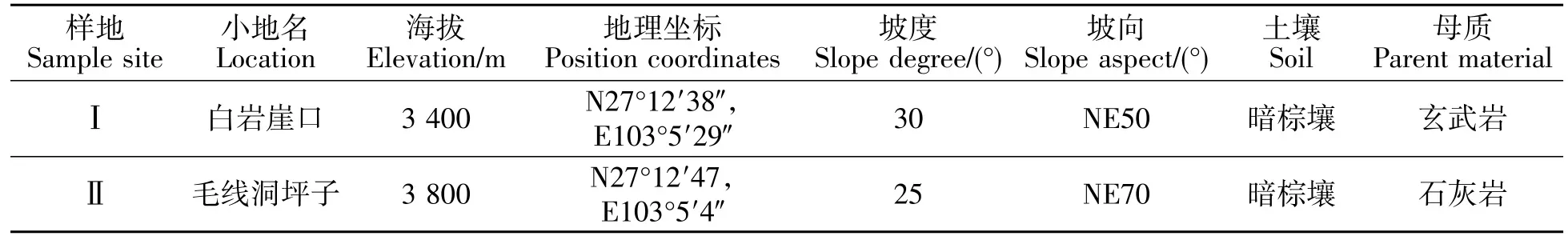

研究区位于云南省东北部昭通市巧家县境内的药山自然保护区,地理位置为 27°12′~27°33′N,103°5′E~103°42′E,属于云贵高原东北部的高山峡谷地貌,地形复杂、山势险峻,土壤具有潜在的脆弱性和不稳定性,常有季节冻土、融冻泥流等。该区域属西部型季风气候,雨热同季,干冷同季。保护区3 000 m以下主要表现为温带气候,气候寒冷,降水多,分布较均匀,以温凉潮湿为主要特征,土壤以黄棕壤、棕壤为主,植被主要为硬叶常绿阔叶林、高山栎灌丛、杜鹃灌丛和箭竹灌丛,局部林窗下分布有少量蔓竹丛。3 000 m以上蔓竹逐渐增多,呈密集矮灌丛外貌,株高0.24~0.53 m,密度达490株/m2,林内仅混生有少量急尖长苞冷杉Abies georgei var.smithii(ViguieetGaussen)Chenget L和大王杜鹃Rhododendronrex Levl.,伴生草本植物有羊茅Festuca ovina L.、画眉草 Eragrostis pilosa(L.)Beauv.、发秆苔草 Carex capillaceaBoott、翻白叶 PotentillafulgensWall.exHook.和展毛银莲花Anemone demissa Hook.f.et Thoms.等,该区域气候以长冬严寒、光照少和云雨多为主要特征,≥10℃积温300~1 600℃,年均温0~7℃,最冷月均温-10~3℃,霜期超过120 d,最热月均温10~15℃,年降水量多在1 200 mm以上,干燥度在0.24以下,以棕壤、暗棕壤和亚高山草甸土等为主,随海拔高度的增加,土壤沙化、石化和砾质化现象更显著。根据前期调查以及为减少干扰破坏,选择3 400 m和3 800 m两处纯蔓竹群落为研究样地,各样地基本情况见表1。

表1 研究样地基本概况Table 1 Basic information of experimental plots

1.2 样地设置与样品采集

每一个海拔范围内,选择3处5 m×5 m的调查与取样样方,调查蔓竹的密度、高度和盖度。每个样方分别采集1 m×1 m范围的枯落物用于测定储量和持水性能,按照0~10、10~20和20~40 cm分层采集环刀土(100 cm3)、铝盒土和袋装土,用于测定土壤理化性质。每个样方内收集0.5 m×0.5 m范围蔓竹地上部分,用于测定地上部分生物量,同时采集0~15 cm范围内的全部根系用于根系生物量测定。相同海拔附近的草本群落选择3处0.04 m2范围采集土壤和植物样品用作对比研究。

1.3 测定指标与方法

样方调查采用生态学基本方法统计蔓竹株数、每株高度,盖度采用拍照法室内分析,含水量采用烘干法测定。将样方内收集的枯落物带回实验室风干后,按照 1/12、1/6、1/4、1/2、1、2、4、6、8、10、12 和24 h的浸水时间进行持水能力测定,按照相同的时间间隔将饱和含水枯落物摆放在铺有纱布的干沙表面测定失水过程,分别得到枯落物自然含水量、最大含水量,最后计算枯落物蓄积量[14]、自然持水量、最大持水量、有效持水量[15]、吸水速率和失水速率[16]等。

式中,R为枯落物蓄积量(t/hm2)、G0为该次取样干重(g)、S 为取样面积(m2)、Wn为自然持水量(t/hm2)、Qn为枯落物自然含水量(%)、Wm为最大持水量(t/hm2)、Qm为最大含水量(%)、We为有效持水量(t/hm2)。

式中,V为枯落物吸水或失水速率g/(g·min),mt24h为凋落叶浸泡24 h后的重量(g);mt2为风干t2时间后的凋落叶重量(g);t2为风干时间(min)。

土壤样品带回实验室测定土壤物理性质,土壤颗粒组成、土壤水分、土壤容重和土壤孔隙分别采用比重计法、烘干法、环刀法、环刀法(浸泡法)测定。

土壤渗透性能采用定水头(5 cm)环刀法测定,土壤渗透性计算公式如下:

式中:Kd为 d(℃)内入渗率,单位 mm/min;Qj为间隔时间内环刀渗透水量,单位cm3;Tj为第j次渗透所间隔时间,单位min;S为环刀的横截面积,单位cm2;b为水层深度,单位cm;L为土柱厚度,单位cm。

土壤自然储水量[17]、饱和持水量和毛管持水量[18]用下述公式计算:

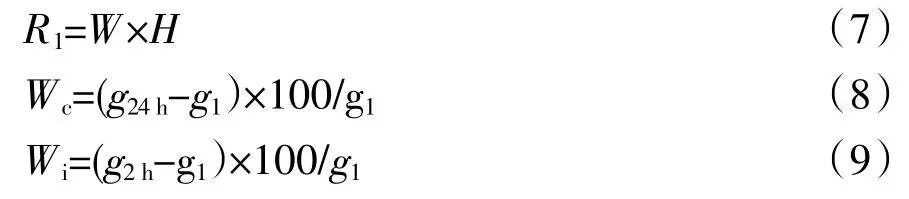

式中:R1为土壤自然储水量(mm),W 为容积土壤含水量(%),H 为土层厚度(mm),Wc为饱和持水量(%),g24h为浸润 24 h湿土重(g),g1为干土重(g);Wi为毛管持水量(%),g2h为干砂搁置 2 h后湿土重(g)。

2 结果与分析

2.1 蔓竹的分布及群落特征

药山自然保护区的竹类植物主要有蔓竹、黄金竹Bashania yongdeensis Yi et J.Y.Shi和冷箭竹Arundinaria faberi Rendle等。海拔3 000 m以下蔓竹局部分布于乔木林窗内,面积200~500 m2不等,临近村寨的蔓竹由于牛羊啃食导致植株低矮似草本。海拔3 000 m以上大面积的蔓竹群落主要为在阳坡或风疾的峭壁上发育的原生性灌丛,面积1 000~7 800 m2不等,生长良好,对湿冷的高寒地区具有良好的适应性。

由表2可看出,海拔3 400 m和3 800 m处的蔓竹高50 cm左右,但其盖度均在95%以上,多优度-群聚度达5.5,为高寒区的优势植被。两处群落中的蔓竹盖度都比较高,6个样方内伴生草本种类均没有超过3种,单个草本数量最多22株,均分布在蔓竹枝下,表现为密集矮草甸状纯蔓竹群落。3800m处的蔓竹密度和高度较3 400 m处分别降低了44.3%和20.8%,植株分布较稀疏,生长稍矮些。但3 800 m处的单株地径增加了21.6%,有效分枝增多16.7%,表明蔓竹仍能良好生长。

表2 蔓竹群落基本特征Table 2 The basic information of Bashania qiaojiaensis community

2.2 蔓竹群落的生物量

受到水热因素影响,两处海拔的蔓竹植株生物量及含水量不同(表3)。3 400 m处蔓竹地上部分生物量为2096.10g/m2,地下部分生物量为1198.45g/m2,总的生物量为3 294.55 g/m2,是同海拔区域的草本群落(羊茅、画眉草)的总生物量(992.90 g/m2)的3.43倍。3 800 m处地上部分生物量为1 774.23 g/m2,地下部分生物量为941.3 g/m2,总的生物量为2 715.53 g/m2,是同海拔区域的草本群落(羊茅、发秆苔草)的总生物量(1 096.21 g/m2)的 2.48倍。

表3 蔓竹生物量及含水量Table 3 Biomass and water content of Bashania qiaojiaensis

蔓竹根系密集发达,地表0.3 m内根系密集,最深可达0.8 m左右,冬季在地下仍有大量的新生竹鞭。蔓竹根系和生物量规律相似,3 400 m处茎叶生长更茂盛。随着海拔的增加,蔓竹的自然持水量也随之增加,3 800 m处茎叶和根系的自然持水量分别达 181.02 t/hm2和 212.48 t/hm2。

2.3 蔓竹群落枯落物的持水特征

研究区蔓竹丛枯落物厚度在3~6 cm之间,3 400 m与3 800 m处的枯落物储量分别为6.35 t/hm2、7.21 t/hm2,随着海拔的不断增加,枯落物储量逐渐增多。枯落物的最大持水量和自然持水量也随海拔升高而显著增加,3 800 m处分别达26.13 t/hm2和14.60 t/hm2。

表4 蔓竹枯落物持水性能Table 4 The water-holding capacity of Bashania qiaojiaensis litter

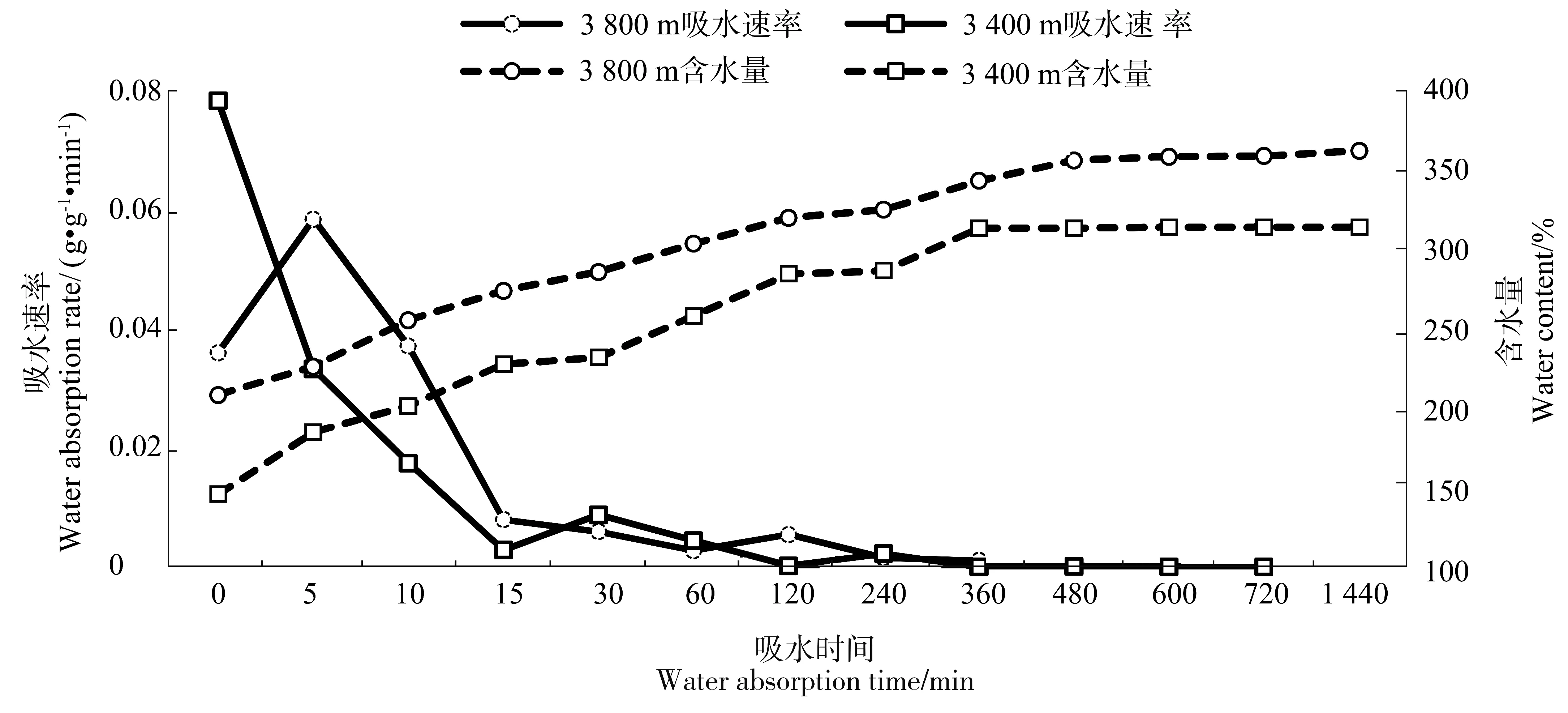

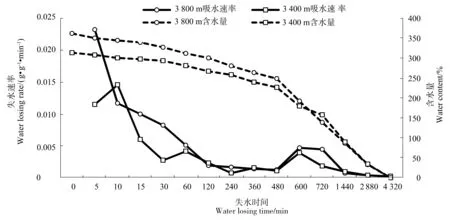

从图1可知,两处海拔蔓竹枯落物的吸水速率都在30 min内迅速下降,3 400 m处由0.078 g/(g·min)迅速下降为0.003 g/(g·min),3 800 m处由0.036 g/(g·min)降为0.008 g/(g·min),枯落物含水量分别在约1.2、1.5 h接近饱和含水量的85%,约6、10 h后接近饱和含水量,3 800 m处枯落物饱和含水量较高些。

图1 蔓竹枯落物的持水过程Figure 1 Water holding process of Bashania qiaojiaensis litter

从图2及试验过程可知,饱和状态下两处枯落物的失水过程相似,在2h内失水速率迅速下降,4~6 h之间又有所回升,约72 h后枯落物含水量接近0,风干条件下失水终止。不同海拔含水量变化过程一致,随着时间增加含水量呈下降趋势,72 h左右含水量变化恒定,枯落物失水过程结束。3 800 m处枯落物的失水过程最缓慢,这样更有利于发挥蔓竹的水土保持作用。

图2 蔓竹枯落物的失水过程Figure 2 Water lossing process of Bashania qiaojiaensis litter

2.4 蔓竹群落的土壤物理性质

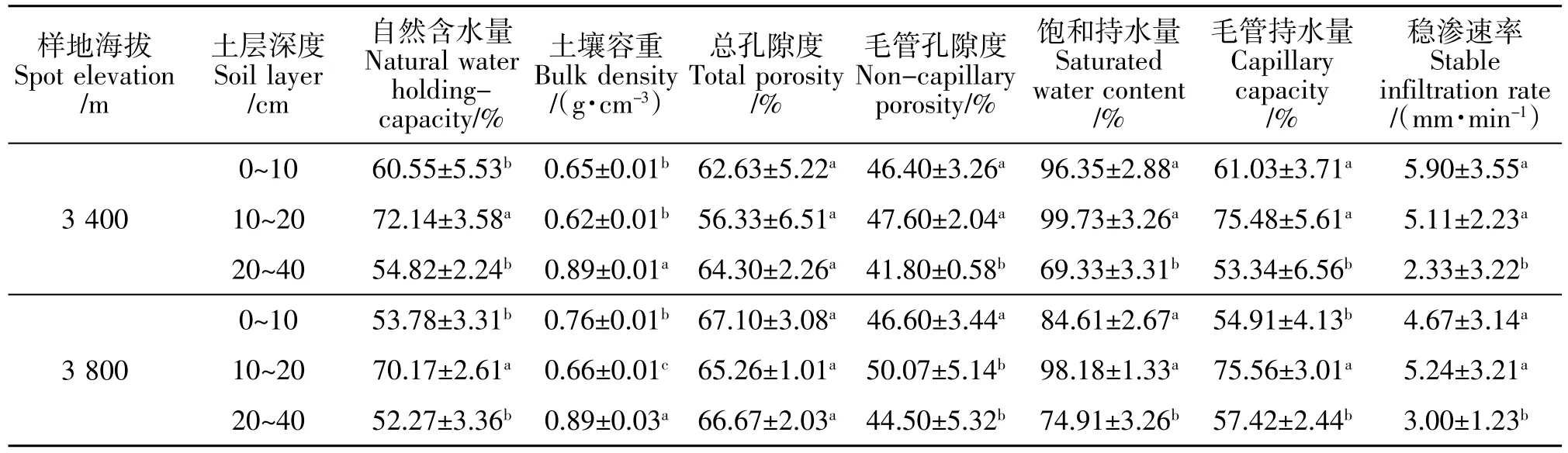

土壤通过其孔隙的蓄水、透水作用,发挥涵养水源效益,进而减少地表径流,防止土壤侵蚀。药山自然保护区长期受到来自金沙江的水汽影响,在高海拔处雾气较重,小雨较多,使得蔓竹群落的土壤含水量较高,都超过50%,接近于毛管持水量。由于研究地土壤肥沃,受到枯落物量大、土内根系多的影响,亚表层根系数量多,使得根系占据了一部分体积,使得环刀内土壤烘干质量下降,而根系占的体积使得实测的孔隙度下降,蔓竹的土壤容重较小、孔隙度良好。由表5可知,土壤总孔隙度与容重都在10~20 cm处最低,而土壤饱和持水量与毛管持水量却相对较大,表明该层土壤的通气持水性好。

表5 蔓竹群落的土壤物理性质Table 5 Soil physical properties of Bashania qiaojiaensis community

蔓竹群落0~40 cm土层的土壤总孔隙平均值为62.81%,毛管孔隙均值为49.49%,对应的饱和持水量、毛管持水量分别为87.18%、62.96%,1 hm2面积40 cm深的土壤饱和持水量和毛管持水量分别含2 582.5、1 876.05 t的水分。土壤稳渗速率在2.33~5.90 mm/min之间,若以40 cm土壤层的最小稳定入渗速率计算,则在3 400、3 800 m处可分别使2.33、3.00 mm/min的降雨不产生地表径流。

3 讨论

蔓竹密度大,盖度高,生长茂密,地上部分的生物量为1 774.23~2 096.10 g/m2,远远大于高寒区其他灌草群落,其冠层也能截留大量降水。西藏、青海等地原生草甸植物群落地上生物量分别为384.45、518.4 g/m2[19-20],蔓竹虽为矮草甸状的纯生群落,但其生物量大于多数高寒区的草本群落。大隆林区天涝池流域(海拔2 600~4 200 m)的灌丛地上生物量为737.58 g/m2[21],三江源地区(海拔3 450~6 621 m)高寒灌丛地上生物量1 034.42 g/m2[22],祁连山高山灌丛林(3 300~3 700 m)地上部分生物量平均为609.717 g/m2[23],相对于上述高寒地区的其他灌丛,蔓竹生物量比较大。川西纯缺苞箭竹群落(海拔约3 000 m)地下生物量约为410 g/m2[24],蔓竹地上高度约为缺苞箭竹的1/6,地下生物量却是其2.5倍,可见蔓竹具有更为发达的根系。

研究地受金沙江水气和海拔影响,表现为多雾、空气湿度大、温度低和光照少,3 400 m与3 800 m两处蔓竹的生物量、高度、密度和分枝数等差异显著。随着海拔升高,3 800 m处的蔓竹密度和植株高度降低,但单株地径增加,有效分枝也增多,这与黄慧敏等[25-27]的研究结果一致。竹子属于克隆植物,当光热条件变差时,生物量累积降低,但可以通过增大基径和增多分枝数来增强对养分资源的利用。湿冷的环境更有利于枯落物的积累以及半分解物质的增多[28],而半分解枯落物的吸水量往往比未分解物大[29],因此3 800 m处枯落物及其储水量增多,饱和持水量更高,这与刘忠玲等[30]的研究结果一致。

土壤层是森林发挥水源涵养能力主要场所,主要通过截留雨水和持有水分来发挥作用。蔓竹林0~40 cm土壤层的饱和持水量达99.73%,毛管持水量最小可达53.34%,只依靠土壤水分稳定入渗,可使2.33 mm/min的降雨不发生地表径流。祁连山东段(海拔3 000~3500 m)千里香杜鹃土壤的最大持水量为687.46 t/hm2[31],土壤稳渗速率为 2.122~1.462mm/min[32];四川米亚罗林区亚高山灌丛(海拔3 047~4 034 m)土壤最大持水量1 285.04~461.34t/hm2[33];岷江上游山地森林-干旱河谷交错带(平均海拔2 700 m)沙棘+金花萧小蘖灌丛土壤最大持水量为913.21t/hm2[34]。就川滇黔高寒区的多数灌丛而言,蔓竹群落土壤层表现出了较高的入渗能力和持水能力。土壤持水能力受非毛管孔隙的影响,枯落物的分解有利于增大土壤的非毛管孔隙,使土壤层具有良好的蓄水功能,孔隙越大,越有利于水分的下渗,其涵养水源的能力越好[35-37]。两处海拔的蔓竹土壤水分特征差异虽不显著,但较多储量的枯落物层和密集的根系都有助于提高土壤的水文效益。

4 结论

蔓竹是高寒山区呈灌草状生长的竹种之一,且没有被充分研究认识。通过研究发现,蔓竹集中分布在药山海拔3 000~4 000 m的高寒区;随着海拔升高,蔓竹密度减小,地径和分枝数增多,枯落物积累增多,保持了较高的植被盖度;蔓竹生物量大于多数同海拔灌草植物,对气温寒冷、旱湿差距大的环境表现出较好的适应性;蔓竹枯落物和土壤的水文效益高于相似立地条件下的其他灌草植物,具有良好的涵养水源作用。蔓竹是优良的水土保持生态修复植物,在湿冷的高寒地区具有良好的应用潜力,可以作为植被恢复的优势物种进行研究与推广使用。