新中国对西南边疆民族地区的治理(1949—1956)

——以云南红河江外地区为中心的历史考察

新中国对边疆民族地区的治理,在我国边疆民族地区发展史中起着承前启后的关键作用,简而言之,即新中国突破了中国传统的“羁縻”治疆模式的瓶颈,使得中央政府能够直接管理广大边疆民族地区。目前,对这方面的研究寥寥无几,还有待进一步开拓。(1)目前学界关于边疆民族治理的研究,重在探讨历代封建王朝的边疆民族治理政策及其效果,以及分析“边疆”概念的涵义及其演变,但对中国共产党的边疆民族政策,特别是新中国建立初期对边疆民族地区治理的研究还不够,这方面较有代表性的首推陈应成的《建国初期中国共产党构建和谐边疆实践及特征研究》一文(载《边疆经济与文化》,2014年第1期)。该文从充实边防、剿匪、解决边界遗留问题、解决边疆民族问题、培养民族干部、组织建设兵团、实行特殊人口政策七个方面归纳了新中国建立初期解决边疆问题的措施和特征,但未细致探讨不同边疆民族地区的情况。本文以我国云南红河江外地区为代表,着重归纳、总结新中国治理西南边疆民族地区的主要措施、特点及成效。

本文选取红河江外地区作为案例的原因在于其代表性和典型性。首先,此地区具备西南边疆民族地区的普遍特征。中共云南省委在1952年的《关系边疆工作的综合报告》中,将云南边疆民族地区分成三类:一是我占优势地区,二是敌人占优势地区,三是土司占优势地区。(2)马曜:《论云南边疆民族地区的和平协商土地改革》,《中央民族学院学报》1993年第5期,第42—43页。红河江外地区同时属于后两类边疆民族地区。新中国建立前,红河江外地区与其他西南边疆民族地区一样,为土司统治地区,中央的政治权力难以渗透至基层;晚清边疆危机以来,西南边疆民族地区的边患逐渐严重,英法等国侵夺边地,又通过传教、贸易等手段将其势力逐渐渗入到边疆民族地区,严重危及边疆民族地区的安全,红河江外地区亦是如此。而新中国建立后,由于地处边陲,红河江外地区与其他西南边疆民族地区一样,解放和改革的时间均晚于内地。再者,土司的存在、民族隔阂之深以及社会秩序的混乱,使得新中国在红河江外地区面临的治理挑战尤为艰巨。虽然如此,中共因地制宜,在“慎重稳进”的方针政策下,逐步推进社会改革,其治理成效十分明显。

一、红河江外边疆民族地区简况

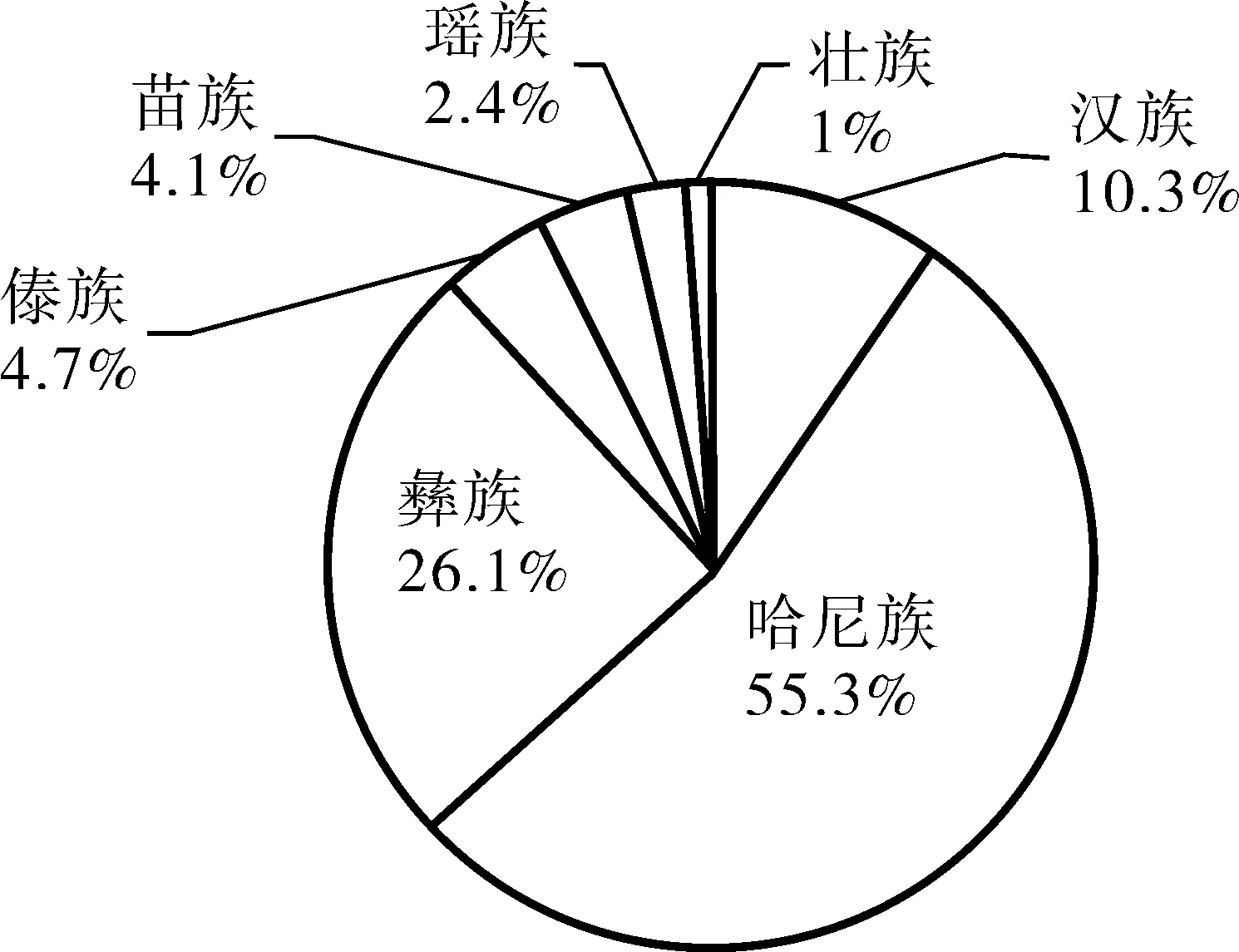

红河哈尼族彝族自治州位于云南省南部,其南部的绿春、金平、河口三县与越南接壤,国境线长达848公里。奔流的红河穿过红河州境,划分出境内两大主要地理区域——江北和江外(如图一所示)。江北地理气候条件较为优越,人口较多,历史上,汉族移民迁入红河州后多聚居于江北地区,因此社会经济发展程度高于江外地区。江外则气候炎热,山地众多,在历史上以“瘴疠之地”见称,人口较少,大部分居民是哈尼族、彝族、傣族、苗族等少数民族,汉族较少。以元阳县为例,其人口比例如图二所示。

图一 红河江外地区示意图(3) 图片截取自红河哈尼族彝族自治州地图,2018年,http://www.onegreen.net/maps/HTML/62729.html,登录时间:2021年12月9日。(今红河县、元阳县、绿春县、金平县,以及原属河口县后划归金平县的地区)

图二 元阳县各民族人口比重示意图(4) 数据来源:《元阳县概况(2019年)》,元阳县人民政府网,http://www.yy.hh.gov.cn/mlyy/yygk/202009/t20200930_473064.html,登录时间:2021年7月1日。

历史上,我国西南边疆民族地区少数民族众多,社会发展相对缓慢,主要表现为以下几点:

第一,治安较差,社会秩序不稳定,土司内斗及匪患频发,破坏了正常的生产活动。1930年,建水县第十区新街绅商学会各界联名电呈云南省政府主席龙云,状告纳楼(今元阳县马街乡、建水县官厅镇一带)土司普国泰“阴谋好乱勾结匪首肆行劫杀”。电文称,普国泰蓄意谋划吞并纳楼土司故地敦厚镇以及太和里二地,先是派人闯入太和里新安所肆意劫掠,焚毁民房,杀害新安所保董李为之家人,又于新街团首杨凤光返程路上设伏抢劫,而后又勾结土匪李绍宗等人,“聚党数千,不日大举过江,谋攻新街。”(5)《云南省政府主席龙云关于建水县第十区新街绅商学会各界联名电呈该属乐善里土舍溪普国泰阴谋好乱勾结匪首肆行劫杀各情案给建水县的训令》,1930年10月18日,云南省档案馆馆藏号:1011-009-00010-035,云南省档案馆藏。此举严重危害了敦厚镇和太和里民众的生命及财产安全。1937年,瓦渣(今红河县甲寅乡、阿扎河乡和绿春县戈奎乡一带)土司代办钱刘氏伙同普国泰派兵进驻思陀(今红河县乐育乡一带)土司李呈祥领地,骚扰民众,轻易不肯退让,双方发生械斗,扰得当地民众不得安宁。(6)《云南省民政厅关于石屏饶县长报钱刘氏带土兵骚扰八寨情形及该县长令饬商同驻军制止械斗详情祈核示到厅指令并分令建水县速将普国泰派往补助之士兵撤回遣散由给石屏饶县长的指令》,1937年8月28日,云南省档案馆馆藏号:1011-009-00016-043,云南省档案馆藏。1947年,猛弄(今元阳县攀枝花乡一带)土司侵占猛丁(今金平县老勐乡、营盘乡一带)土司的地盘,双方爆发了械斗,位于两司交界处的大石门、中寨、小石门、草果丁等村寨毁于战火,百姓遭殃。(7)云南省元阳县志编纂委员会编:《元阳县志》,贵阳:贵州民族出版社1990年版,第12页。以上种种,皆是因土司争斗而破坏了地方安宁。

第二,土司与流官的剥削统治,挫伤了广大群众的生产积极性,广大群众的政治诉求也无法得到满足,严重影响了当地的社会经济发展。土司的剥削,首先体现在土地占有方面。大量贫农和雇农只有少量土地或没有土地,而土司和地主则占有大量土地。(8)以元阳县为例,在土地改革之前,占全县人口10.89%的地主和富农,拥有全县耕地面积的36.22%,而占全县人口53.98%的贫农和雇农,只拥有全县耕地面积的25.93%。土司田地众多,且役使农民耕种,而收获则全归土司所有,详见云南省元阳县志编纂委员会编:《元阳县志》,贵阳:贵州民族出版社1990年版,第95页。民众田地少,还得向土司缴纳粮食、税收。此外,土司地区的民众还要承担土司的种种开支,如土司子女的养育费、嫁娶费、土司承袭时的敬贺费、建筑费、安葬费、过节费、柴薪费、霜降费等十多种费用,在缴纳这些费用的时候,民众还要遭到层层盘剥,“此项费用之征收,土司责之口头,口头责之步卒,步卒责之伙头,伙头取之于人民,土司需一,各级头目倍之。”(9)《云南边民生活之惨况》,《申报》1932年12月3日,第3版。而在已经改土归流的地区,人民的生活并未得到改善,一些较大的流官甚至成为了“太上土司”,“土司既为部属,事事均可责其供应,土司当然只有责之人民,于是边地人民,反无异增加一重太上土司之压迫矣。”(10)《云南边民生活之惨况》,《申报》1932年12月3日,第3版。

对于土司与流官的压迫,民众积极反抗,上诉至云南省政府,请求改土归流或恢复土司之治,但未能得到积极回应。如1930年,新街绅商学会各界对纳楼土司普国泰的行为忍无可忍,电呈云南省政府主席龙云,请求“将其土舍职务立予撤革,改归流官管辖,庶免人民再受该普国泰之专制,以儆凶顽,而固边圉,地方幸甚,人民幸甚。”(11)《云南省政府主席龙云关于建水县第十区新街绅商学会各界联名电呈该属乐善里土舍溪普国泰阴谋好乱勾结匪首肆行劫杀各情案给建水县的训令》,1930年10月18日,云南省档案馆馆藏号:1011-009-00010-035,云南省档案馆藏。再如,太和乡原为纳楼土司四舍的辖地,自改流以来,所派流官贪赃枉法,压榨民众,太和乡民众难以忍受,遂于1937年推选莫光有等代表上书建水县长转呈云南省政府,请求恢复土舍职位,以原土舍普观德之子普为梁袭职,被云南省政府以“既经裁撤二十余年,何能再予复职”为由予以拒绝。(12)《建水县属纳楼钦从、太和二里为普为梁复职呈状》,建水县彝学研究会编:《建水彝族志》,昆明:云南人民出版社2019年版,第368页。

第三,列强侵扰,边患不断。晚清以来,边疆危机日益严重,英法先后殖民缅甸和越南,并进一步侵略云南边疆,边疆的众多土司地区成为抵御侵略的第一道防线。1887年,清政府与法国签订《续议界务专条》,重新划定中越边界,将猛梭、猛蚌(今越南莱州一带)以及纳楼土司所辖三猛地方的“下猛”全部以及“中猛”大部分划归越南。从1910年至1943年,法国统治下的越南与我西南边疆土司在三猛地区(今绿春县三猛乡以南至越南莱州一带)发生过三次较大的边界纠纷。1910年,纳楼土司普国泰以“未奉明文”为由,不承认三猛部分领地已划归越南的事实,派兵前往下猛等地张贴布告,要求民众仍旧赴官厅(纳楼司署所在地)上粮,民众应允。随后在法国的抗议下,清政府向法方道歉,并告诫普国泰:“嗣后不得再行遣派土人过界,免生事端。”(13)绿春县志编纂委员会编:《绿春县志》,昆明:云南人民出版社1985年版,第14页。

1932年至1933年,法方派兵进驻中猛一带,严令民众纳粮上税,并自行在边境各高地设置三树交叉标记,以为界址。中猛各村土目将情况报告给普国泰,普国泰又将情况上报给建水县政府,层层上报之后,云南省政府派任文汉、赵文俊前往三猛实地调查边界纠纷,经过调查,他们认为:“三猛自唐宋迄今数千年俱列入我国领土,法人进占中猛实属侵略。”(14)绿春县志编纂委员会编:《绿春县志》,昆明:云南人民出版社1985年版,第16页。然而,龙云最终向建水县发出的指令却是:“俄哈等寨既已划归越南,……令建水县长向该土司普国泰明白解释,勿得再滋事端。”(15)绿春县志编纂委员会编:《绿春县志》,昆明:云南人民出版社1985年版,第16页。1943年,法军进驻纳楼土司位于中猛的司署,普国泰率领土司兵和民众进行抵抗,并将来犯法军击退。事后,云南省政府发出训令:“饬所属严守疆界,勿再轻启衅端。”(16)绿春县志编纂委员会编:《绿春县志》,昆明:云南人民出版社1985年版,第18页。中法战争之后,法国不断蚕食云南南部边界地区,但无论是清政府还是民国政府,都未能对法方的侵略行为做出积极回应,纳楼土司虽然做出一定反抗,但其主要目的是为了维持三猛地方的税收,且其力量较弱,难以长期抵御法方的侵扰。

二、新中国对红河江外地区的接管

1949年12月,卢汉起义,云南得以和平解放,江外地区也陆续在1950年1月之前得到解放。新中国接管江外地区之后,通过剿匪、团结少数民族上层等措施稳定了江外地区的社会秩序。

(一)江外地区的解放

1949年7月1日,为解放江外地区,滇南地委将云南人民讨蒋自卫军挺进支队和边纵二支队三十一团合编为中国人民解放军滇桂黔边区纵队第十支队。(以下简称“边纵十支队”)。(18)红河哈尼族彝族自治州志编纂委员会编:《红河州志》第六卷,北京:三联书店1997年版,第474页。1949年12月14日,边纵十支队成立武装工作队,准备前往新街(1994年以前为元阳县政府驻地)开展武装斗争,新街镇长先是与武工队谈判,表示愿意和平解放,但随后又逃往建水。21日,武工队和平解放新街,并成立了敦厚乡人民政府。同时在新街组建“边纵”江外独立营,准备解放周边地区。1950年1月3日,“边纵”江外独立营在上新城与个旧暂编第四团会合,合编为边纵十支队五十一团(以下简称“五十一团”)。在五十一团的进攻下,元阳县境内的国民党残军以及土司残余势力皆被消灭,至此,元阳全境得到解放。(19)云南省元阳县志编纂委员会编:《元阳县志》,贵阳:贵州民族出版社1990年版,第120页。

1949年8月,元江县委成立特别工作组,前往今绿春县(时为元江县西南区)开展工作,争取少数民族上层,发动群众,成立区武装基干队,为解放奠定了基础。1950年1月,红河护乡团与大兴镇(今绿春县政府驻地)镇长谈判,和平接管了大兴镇,绿春解放。(20)绿春县志编纂委员会编:《绿春县志》,昆明:云南人民出版社1985年版,第22页。

1949年12月25日,边纵十支队红河护乡团建立。1950年2月14日,护乡团与迤萨镇(红河县政府驻地)镇长和地方士绅谈判,和平接管了迤萨镇,红河县得到解放。(21)云南省红河县地方志编纂委员会编:《红河县志》,昆明:云南人民出版社1985年版,第16页。

1948年12月初,中国共产党地下党金平县特别支部成立,秘密开展革命斗争。1949年11月,特别支部在县城、金河乡、铜厂镇等地同时发动武装斗争。12月下旬,武装队伍受命改编为边纵十支队金平护乡第九团,随后于1950年1月攻占金平县城,完成武装夺权,金平得到解放。(22)金平苗族瑶族傣族自治县地方志编纂委员会编:《金平苗族瑶族傣族自治县县志》,北京:三联书店1994年版,第14页。

河口在民国时期为河口特别区对汛督办公署,直辖于云南省政府。卢汉宣布起义后,起义电文迅速下达给时任督办王灿堃。1949年12月25日,边纵四支队三十三团进入河口镇(河口县政府驻地),随后于28日接收旧政权,督办王灿堃将督办公署关防印信交给接收委员会主任李萍,河口得到和平解放。(23)河口瑶族自治县地方志编纂委员会编:《河口瑶族自治县志》,北京:三联书店1994年版,第6页。

(二)剿匪平叛、安定边境

民国时期,江外地区土司、地霸、军阀等势力错综复杂,相互争斗,使得地方局势动荡不安,匪患丛生。解放后,逃窜到边境地区的反动势力伙同惯匪,收罗散兵游勇,煽动部分群众抗粮、抗税,许多土匪在国民党特务的鼓惑下,组成“反共救国军”、“剿匪建国军”等反动武装,杀害征粮队员,发动武装暴动,企图颠覆新生的人民政权。元阳、金平的县城曾遭到土匪的联合围攻,红河县曾因土匪的暴乱,将党、政、军机关转移至元江县。

1950年5月,中国人民解放军第十三军召开剿匪会议,对剿匪行动进行部署,确定了“军事进剿、政治瓦解、发动群众”的剿匪政策。8月初,三十八师(兼蒙自边防军分区)组织了两个营进剿元阳、个旧、金平等地区的股匪,歼匪 700 余人,迫使部分股匪分散活动。10 月初,三十八师派两个营驻金平、元阳,开展政治攻势和军事进剿,其余部队则转入龙武、曲溪、建水、石屏、河口等地,给匪帮以歼灭性的打击。(24)红河哈尼族彝族自治州志编纂委员会编:《红河州志》第六卷,北京:三联书店1997年版,第522页。经过多次大的合围,匪患逐渐平息。边境各县开展政治攻势,大部匪众和土司头人纷纷脱离匪群向各地政府自首。

1951年,逃往中越边境一线的残匪,常在边境地区进行抢劫烧杀。当年4月,应越南劳动党中央请求,中国人民解放军三十八师在境内剿匪的同时,组织了5个营的兵力,在越南人民军的配合下,分中、西、东三路对窜扰在金平、河口、马关等县与越南接壤地区的杨国华、宁瑞南、贺光荣、刀家柱等匪帮进行围剿,此次剿匪共歼灭中越混合土匪560人。(25)红河哈尼族彝族自治州志编纂委员会:《红河州志》第六卷,北京:三联书店1997年版,第532—533页。

1952年7月1日,蒙自边防军分区由三十八师分出独立活动,辖边防公安第三团、公安大队和各县武装部及县中队,并在全区576个乡镇组建乡联防队(民兵组织)208个,民兵联防组599个,共有联防民兵59535人,有力地配合了部队剿匪斗争。1953年,遵照上级指示,蒙自专区以军队党委为核心,开展全面性的政治攻势以瓦解残匪。蒙自专区整顿健全了对敌斗争委员会,领导各县各部队组成9个民族工作组,派到河口、金平、六村等边境一线的28个地区开展民族工作,以外逃匪为主要对象,采取“全面轰开,重点深入”的政策,通过“自新匪攻匪”(以投诚自新的土匪攻打还在反抗的土匪),“匪属叫匪”(通过土匪的家属对其展开思想攻势)等方法,全年共争取境内外土匪780余人投诚自新。(26)红河哈尼族彝族自治州志编纂委员会:《红河州志》第六卷,北京:三联书店1997年版,第523页。

通过武装剿匪和组织民兵联防,江外地区的社会秩序得以安定,边防也得以巩固,边境地区的社会安全得到保障。

(三)加强边界事务管理

中法战争之前,滇越边境地区的涉外事务由双方土司管理,涉及边境事务时,先由双方土司报给当地政府,之后再行洽谈。中法战争之后,双方签订一系列商务、界务条约,涉及开埠通商,勘界等事务,使得双方交涉不断增多,增设机构处理专门事务成为必要。在这一背景下,云南设立了对汛督办,专司边境事务,主要负责巡查国界和管理出入境人员。民国时期,对汛督办的职权进一步扩大,成为县一级的特别行政区,兼具国防、外交、司法和行政权。(27)陈元惠:《从国防与外交机构到特别行政区——清末民国时期云南对汛督办的设立与演变》,《中国边疆史地研究》,2008年第2期,第78页。

新中国建立后,开始常态化、系统化地管理边界事务。1955年3月21日,云南省政府颁发《云南省中越边境居民出入国境管理暂行办法》,将边民出入国境的通行证分为临时和定期两种,用后需交回注销。(28)云南省地方志编纂委员会编:《云南省志》卷53,昆明:云南人民出版社1996年版,第183页。为规范边民之间的小额贸易往来,经中越两国政府协商,在中越两国边界各开设了9个小额贸易口岸,并设有边防检查站和小额贸易联合办事处等管理机构。(29)云南省地方志编纂委员会编:《云南省志》卷53,昆明:云南人民出版社1996年版,第183页。另外,对于边境居民历史上长期过耕的问题,1956年中央边境工作座谈会确立了“为便利国境管理和减少双方边民纠纷,应积极创造条件,做到逐步减少以至最后完全消灭”的方针。为贯彻这一方针,中共云南省委指示边境地区党委加强对中国边民的教育,使其逐步放弃过耕地。例如,河口县在1955年时有越过国境去越南耕作的居民45户,过耕地达1300多亩,经河口县委的教育劝说,至1957年初,大部分居民已放弃过耕地。(30)云南省地方志编纂委员会编:《云南省志》卷53,昆明:云南人民出版社1996年版,第195页。

为了加强边防,蒙自地委根据国家相关原则,将从国境向内侧步行4小时里程圈定为边境管理区,由武警红河支队负责巡边警戒任务。(31)红河哈尼族彝族自治州志编纂委员会编:《红河州志》第六卷,北京:三联书店1997年版,第39页。云南军区还成立了边防局,将边防分区由3个增加到6个,边防部队增加到16个团、3个独立营以及13个检查站,将这些部队都推进到边防一线,由此改变了云南省长期“有边无防”的情况。(32)中共云南省委党史研究室:《云南剿匪斗争》,昆明:云南大学出版社2010年版,第15页。

(四)团结、改造少数民族上层

边疆民族地区社会情况复杂,民族隔阂较深。 土司头人是封建统治阶级,也是本民族的代表,在民族群众中具备一定的号召力。而且土司头人的文化程度相对较高,若能吸收土司头人参加工作,有利于民族地区工作的开展。因此,争取民族上层人士,是统战工作中的重点。1950年,邓小平对赴西南地区的中央民族访问团的指示是:

所有这一切工作,都要掌握一个原则,就是要同少数民族商量……一定要他们赞成,要大多数人赞成,特别是上层分子赞成,上层分子不赞成就不做,上层分子赞成才算数。为什么?因为在少数民族地区,由于历史的、政治的、经济的特点,上层分子作用特别大。进步力量在那里面很少,影响很小……现在一切事情都要经过他们上层,要对上层分子多做工作,多商量问题,搞好团结,一步一步引导和帮助他们前进。……对上层分子的工作做好了,推动他们进步了,同我们的合作搞好了,这样,在他们的帮助下来推进工作,就要顺当得多。……当然我们也不是完全依靠上层,而是通过他们慢慢影响各方面。(33)邓小平:《关于西南少数民族问题》,中共中央文献编辑委员会编:《邓小平文选》,北京:人民出版社1989年版,第168—169页。

1951年,中央民族访问团到访红河边疆民族地区。蒙自地委先后组织以少数民族上层人士、副专员李和才、李呈祥为首的民族访问团到边境各县访问,宣传云南省军区颁发的《十项公告》,反复讲解外逃人员只要回归一律既往不咎的政策,争取少数民族上层人士,这一政策使得统战工作取得重大成果,大部分民族上层人士回归祖国,参加民族工作,如元阳县就争取了90多名少数民族上层人士回归,稳定了土司头人的紧张情绪。(34)红河哈尼族彝族自治州志编纂委员会编:《红河州志》第六卷,北京:三联书店1997年版,第36页。对江外地区的少数民族上层人士,陆续在政治上作了恰当的安排,如下表所示:

同时,云南省还分期分批组织了少数民族上层人士外出参观或到民族学院学习,提高他们对新生人民政权的认同。

三、新中国对红河江外地区的建设

稳固政权之后,新中国政府通过土地改革和互助合作等措施,废除了落后的土地制度,推动了红河江外地区经济的发展;同时开始大规模发展、培养少数民族党员、干部,提高少数民族群众的政治、阶级意识,拓宽群众的政治参与渠道。

(一)土地改革

1956 年初,红河哈尼族自治区召开第一届各族各界人民代表会第四次会议,商讨土地改革事宜。会议通过了《红河哈尼族自治区采取和平协商土地改革条例》,《条例》共计24条,对改革的方针、政策和方法步骤等都作了明确规定,(36)杨建:《红河边疆民族地区和平协商土地改革情况》,中国人民政治协商会议云南省委员会文史资料委员会编:《云南文史资料选辑》第48缉,昆明:云南人民出版社1996年版,第200—216页。其主要内容和贯彻实施情况如下:

1.关于土地改革的指导方针和目的要求。当时,边疆民族地区虽然已经具备了土地改革的条件,但是,由于这些地区仍然存在着“三大矛盾”,即敌我矛盾(帝、蒋、匪、特与人民大众的矛盾)、民族矛盾和阶级矛盾,情况十分复杂。民族上层同少数民族群众之间,虽然有阶级矛盾,但也存在着民族感情上的联系。因此改革不能全盘照搬内地的土改方法,而是要根据边疆民族地区社会经济发展实际,用和平协商的方法达到废除封建剥削的目的。

2.关于土改的具体政策。《条例》第3、4、5、6、15 等条,对领主、地主、富农、中农、小土地出租以及外出外逃人员的政策,都作了具体明确的规定。总体原则是在废除封建领主、地主土地所有制,解决土地问题的前提下,为有利于稳定,对领主、地主、富农实行了较为缓和的政策。例如,对领主和地主,规定“没收领地主的土地、山林,并废除其特权、官租、地租、杂派和高利贷,征购其多余的耕牛及使用于农业之骡马、碾房,其他财产(房屋、农具、底财、浮财、粮食)一律不动”(37)《云南省红河哈尼族自治区采取和平协商方式进行土地改革条例》,1956年2月27日,转引自红河哈尼族彝族自治州志编纂委员会编:《红河州志》第七卷,北京:三联书店1997年版,第440—442页。等。这些规定,体现了和平协商的精神,在各县的改革中都得到了贯彻执行。

3.和平协商土地改革的基本做法。一是各县在土改开始前,都召开了各族各界人民代表会议,通过土改决议,制定具体实施办法,并对当地的民族上层作好安排,才开始进行土改。省民委、省委统战部还组织自治区影响较大的少数民族上层人士 54人到昆明参观学习,有的在省民委进行安置,让其长期在昆明居住,以减少改革的阻力。二是完善改革的组织形式。从县到乡都建立了两个平行的机构,其中一个是土地改革和平协商委员会,作为土改中农民与地主的协商机关。其组成成分是地主、农民各半,或地主略少于农民,并有政府(或工作队)人员参加,主席由县长、区长、乡长担任,农民、地主和政府干部分任副主席;另一个是农民代表会议及其常委会,为农民自己的组织,执行土地改革中的各项事宜,例如分配土地等,在乡和村农代会下面,还设立了农民小组和青年、妇女及民兵组织。三是在斗争方式上,坚持采取有理、有利、有节的说理斗争,按政策法令办事,区别对待,不斗、不杀、不侮辱人格,除现行犯外不捕。协商中允许地主发言,不搞大会斗争,不发动群众性的诉苦。

4.发动群众。和平协商土地改革,尽管采取了较宽的政策和较为缓和的做法,但仍然是一场激烈的阶级斗争。出于对现有利益的保护,仍然有些少数民族头人采取公开或隐蔽的方法反对土地改革,严重者甚至煽动民族情绪,阻挠改革。因此,在土地改革中,必须依靠群众和坚定不移地发动群众。在思想上,对群众主要采取正面教育的办法,宣传内地农民土改后的生产生活情况,宣传社会主义前途,进行新旧社会、新旧制度的回忆对比,算剥削账,使群众划清劳动与剥削的界限及敌我界限,提高阶级觉悟。在组织上,工作队员与农民同吃、同住、同劳动,访贫问苦,串连一批,巩固一批,逐步壮大,组成以贫雇农占优势的农民阶级队伍。

5.划分阶级。划分阶级的标准,按政务院的规定执行,依据宜宽不宜严,既不使地主漏网,又不使打击面过宽的原则进行划分。划地主阶级的做法,是先召开各民族代表会、农代会交待政策,然后在群众中广泛传达讨论,由农民小组和地主分别酝酿试划,再由农民、地主组成协商小组协商,最后由协商会议协商,族代会通过,政府批准。农民内部的阶级划分,则采取自报公议的办法,在农民中公开进行。

经过土地改革,金平、元阳、红河、六村办事处、河口县征收征购土地农产等若干,并将土地分配给缺地少地的农民,从根本上改变了土地占有情况,如下表所示:

和平协商土地改革完成后,传统的剥削制度彻底被废除,各族贫苦农民获得了土地和其他一部分生产资料,生产积极性得以提高。

(二)互助合作

土地改革不仅废除了封建土地所有制,而且为互助合作运动的开展建立了良好条件。土改后期,依据自愿、互利、民主管理的原则,各种不同类型的互助组开始建立起来。

1956 年底,在完成了土地改革之后,江外地区试办互助组3500个,入组农户占5县总农户的40%,1957年互助组发展到4100个,入组农户占 80%。这些互助组是建立在个体经济私有制基础上的集体组织,规模5—15户,实行土地私有,分散经营,集体劳动,以工换工,以牛换工,等价交换的原则,在互助组中,农业生产普遍获得增产。1956年,江外地区试办了34个初级社。1957年,在互助合作基础较好的地方,继续试办初级社,数量增加到82个。1957年12月,有60%的合作社粮食增产30%以上。红河县的19个合作社,一般增产20%—50%,最高达110.7%。由于试办的初级社增产效果明显,1957年12月之后,江外地区又办起651个初级社,入社农户占边疆县总农户的15%。(39)红河哈尼族彝族自治州志编纂委员会编:《红河州志》第二卷,北京:三联书店1997年版,第26页。

互助合作是新中国对江外地区的民众进行社会主义改造,引导人民走上社会主义道路的重要举措。土改结束之后,广大民众虽然获得了土地,但由于历史上受到土司地主的剥削以及江外地区经济长期落后等原因,农民的经济基础较为薄弱,个体小农经济较为脆弱,难以抵御天灾人祸的冲击,不利于生产活动的进行。互助合作的推行,解决了土改后广大民众发展生产的难题,有力地推动了江外地区的社会经济发展。

(三)提高少数民族群众的政治自主性

历史上,中央王朝对红河江外地区的管理方式是“羁縻”,即由土司等头人治理当地民族,土司在其辖境内世袭统治,在名义上臣服于中央王朝即可。明清以来,中央政府在内地土司地区实行“改土归流”,以流官取代土司的统治,但未涉及到红河江外地区。民国时期,云南省政府推行保甲制,将土司地区改为乡一级行政建制,(40)潘先林、白义俊:《民国时期的土司政策——以云南为中心的讨论》,《中国边疆史地研究》,2017年第3期,第108—122页。但乡长等重要职位仍由土司头人出任,本质上未触及到土司的统治。

新中国建立后,在江外地区实行民族区域自治制度,于1953年成立了红河哈尼族自治区,实行民主集中制和人民代表大会制度,乡镇一级的人大代表由选民直接选举产生。(41)《建立云南省红河区僾尼族自治区计划(草案)》,省委发蒙自地委,1953年6月30日,转引自红河哈尼族彝族自治州志编纂委员会编:《红河州志》第七卷,北京:三联书店1997年版,第431—434页。与“羁縻而治”不同,在民族区域自治制度下,广大的基层民众获得了参与政治的渠道,真正做到自己管理自己。

土改和互助合作运动开展后,红河江外地区原有的政治参与状况得到改变,农民的政治优势得以树立,农民内部的团结得到增强。此外,在土改过程中,有更多群众加入中国共产党,转变了政治身份。1956年,元阳县全县共有党员1059人,而1955年只有81人。(42)云南省元阳县志编纂委员会编:《元阳县志》,贵阳:贵州民族出版社1990年版,第536页。在党的培养下,涌现出一大批优秀的本地少数民族干部。据统计,1985年,元阳县的少数民族干部共有2074人,多于汉族干部的1664人。(43)云南省元阳县志编纂委员会编:《元阳县志》,贵阳:贵州民族出版社1990年版,第540页。少数民族干部的培养和使用,是民族平等的体现,也是少数民族参与国家事务和自己管理自己的体现,同时反映出少数民族的政治自主性也在不断的提高。

四、结语

通过对红河江外地区的考察,我们可以发现,新中国对西南边疆民族地区的政策,呈现出不同于以往政权的三大特点。

第一,直接深入地方基层,不扶植代理人。民国时期,江外地区主要为土司辖地,在其辖境内,一切政令皆由土司出,地方民众难以越过土司表达政治诉求。解放后,新中国在注重统战工作、团结少数民族族上层人士的同时,还大力培养少数民族干部,并通过和平协商土地改革废除了土司制度,在民族聚居区实行民族区域自治制度,在民族杂居区则建立民主联合政府;以区、乡为单位,建设基层行政组织,在乡、镇一级推行直接选举,按照各族人口比例分配选举名额,将内地的行政体系推行到边疆民族地区,使国家权力直接深入到基层。

第二,充分尊重少数民族中上层人士及群众的意愿,坚持民族团结,帮助各族人民发展政治、经济、文化、教育等各项事业。团结少数民族上层是新中国在红河江外地区进行统战工作的重要组成部分。为改善民族关系,新中国选择与少数民族上层人士协商合作,以期和平改造土司、头人等上层分子,使其成为在边疆民族地区建设社会主义的人才。新中国领导人也不止在一个场合谈及过,对于少数民族“内部改革事宜,完全根据各族人民的意志,由各族人民和各族人民的领导人员采取协商方式解决。”(44)《云南省人民政府关于加强民族团结、坚决剿匪、巩固国防的公告》,1951年9月7日,转引自中共云南省委党史研究室:《云南剿匪斗争》,昆明:云南大学出版社2010年版,第347—348页。1953年,随着云南内地的土地改革的完成以及边疆民族群众阶级意识的提高,元阳县、红河县和金平县都发生了少数民族群众减租、抗租事件,有些群众在分掉地主的田地后还自行组织“互助组”。(45)杨建:《红河边疆民族地区和平协商土地改革情况》,中国人民政治协商会议云南省委员会文史资料委员会编:《云南文史资料选辑》48缉,昆明:云南人民出版社1996年版,第202页。这种自发的“改革”反映出边疆民族群众对土地改革的迫切需求。新中国顺应民意,通过和平协商的方式在江外地区实施土地改革,充分尊重了少数民族的意愿。

第三,采取因地制宜、稳步推进的治理理念。解放后,蒙自地委根据云南省委的有关决定以及红河地区的社会发展情况,将红河州的土地改革分成三种不同类型来进行。(46)今红河州在新中国建立初期为蒙自专区,1953年经蒙自地委请示,云南省委将红河县、元阳县、绿春县以及河口县的部分地区划为红河僾尼族自治区,为方便工作仍归蒙自专区领导。1957年,云南省委将蒙自专区与红河僾尼族自治区合并为红河哈尼族彝族自治州。一是江北的大部分地区,即石屏、龙武、蒙自、建水、曲溪、开远六县,这些地区的土地改革与全国汉族地区基本一致;二是江北与江外接壤地区,即元江县、屏边县以及蒙自和建水的部分乡,这些地区为土地改革的缓冲区;三是江外地区,即红河、元阳、金平、河口以及六村办事处(1958年改为绿春县)。

在边境安全上,红河江外地区也是西南边疆民族地区的一个缩影,边境安全影响边疆民族地区发展的同时,反过来也受到边疆民族地区发展的影响。新中国建立前,西南边疆地区社会较为动荡,土司、土匪、地方武装以及外来侵略者等各方势力充斥其间。边民为了生存,经常进行互迁、过耕、小规模互市等活动,双方边民间的纷争冲突时有发生。新中国建立后,在西南边疆地区建立了许多国营农场,因地制宜,种植橡胶等适合当地气候环境的经济作物,吸引了大批少数民族群众进入农场工作。以此为代表的一系列举措,为西南边疆民族地区的发展提供了有力保障,同时也改善了边民戍边的物质条件。此外,西南边疆少数民族地区人民政治自主性的提高以及经济生产的发展,使得边疆地区的少数民族的国家认同感大大加深,提高了其戍边的积极性和主动性。

——李良品《中国土司学导论》读书札记