高铁开通与城市发展代际公平研究

何 琳

(北京交通大学 经济管理学院,北京 100044)

一、问题的提出

我国于2005年开始大规模建设高铁网络,第一条高速城际铁路——京津城际高铁于2008年建成通车。截至2018年年末,我国高速铁路营业里程为29904公里,占铁路营业里程比重的22.7%,铁路客运量比重的60.9%,铁路客运周转量比重的48.6%[1]。高铁开通深刻改变了我国铁路客运的运输方式与交通布局,也深刻改变了高铁沿线城市的交通可达性李红昌等[2](2017)、龙茂乾和孟晓晨[3](2017)、吴旗韬等[4](2015)、Jingjuan Jiao 等[5](2014)。“要致富先修路”的观念,使得地方政府积极争取高铁资源方面的案例屡见不鲜[6]。 “高铁资源”在提供城市间便捷交通,加速人口、信息等资源要素流动的同时,是否会对高铁沿线城市的区域经济发展带来“额外红利”,从而产生城市发展的“不公平”现象?高铁开通在我国已超过10年,初步具备研究高铁资源对区域经济长期发展的时间条件。本文从“代际”视角,研究高铁对城市发展产生的长期影响及其引发的“代际公平”问题。

二、文献综述

最早提出“代际公平”概念的是美国学者佩基(Page)[7](1977),主要涉及当代人和后代人之间的福利和资源分配问题。本文将高铁开通引发的区域发展“代际公平”问题定义为:长期内高铁是否将引发区域经济和居民生活福利的不平衡发展。

国外已有不少学者从均衡与非均衡的视角就高速铁路对区域经济格局的影响进行了研究,但结论并不一致。S.Komei等[8](1997),E.Ortega等[9](2012)分别通过对日本新干线和西班牙高速铁路的研究认为,高铁促进了中心区域的经济扩散,通过增加可达性促进了区域经济格局的均衡发展。R.Vickerman[10](1997)、J.Preston等[11](2008)、P.Hall[12](2009)的研究则认为,高铁开通拉大了中心与外围区域的经济差距,降低外围区域的经济增长率,产生极化效应。

我国学者从经济增长、产业结构、人才流动、城市发展差距、城市化进程等方面研究高铁开通对区域经济与社会的影响。由于研究样本和研究时段不同,研究并未形成一致结论。一方面,董艳梅等[13](2016)通过对全国285个城市样本的研究认为,高铁将扩大东部中型高铁城市与非高铁城市的经济增长和工资水平的差距。方大春等[14](2016)运用长三角30个样本城市的研究表明,高铁在短期内将促进人均GDP增长率提升,扩大城乡差距。鲁万波等[15](2018)认为高铁开通将在平均意义上促进GDP增长,推动城市化进程,加剧区域经济发展不平衡,但不同城市存在差异。杨珩等[16](2020)以京沪高铁沿线站点为研究样本,认为高铁能够促进GDP增长,扩大了沿线站点城市间GDP的差距,但未能显著促进产业结构升级,未显著推动城市化进程。另一方面,莫亚琳等[17](2018)认为高铁将疏散人口从经济发达地区向经济不发达地区流动,缩小城乡收入差距。李红昌等[18](2016)以全国226个城市为样本的研究认为高铁将缩小东部、中部和西部地区经济发展差距。戴学珍等[19](2016)的研究则表明,高铁开通将扩大高铁城市与非高铁城市之间经济发展差距,缩小高铁站点城市之间经济发展差距。

高速铁路基础设施对于城市发展的影响是一个长期过程。当前,多数研究所覆盖的高铁开通后年限较短,或所覆盖城市区域有限,尚未就高铁开通对城市发展的代际影响展开全局性研究。鉴于此,本文研究高铁对城市经济和社会发展的代际公平问题,即:从长期看,相对于未开通高铁城市,高铁开通城市的经济和居民福利是否得到更快提升从而产生城市发展的“代际不公”现象,为未来高铁建设和城市发展提供借鉴。

三、研究设计

(一)研究样本和样本分组

1.研究样本

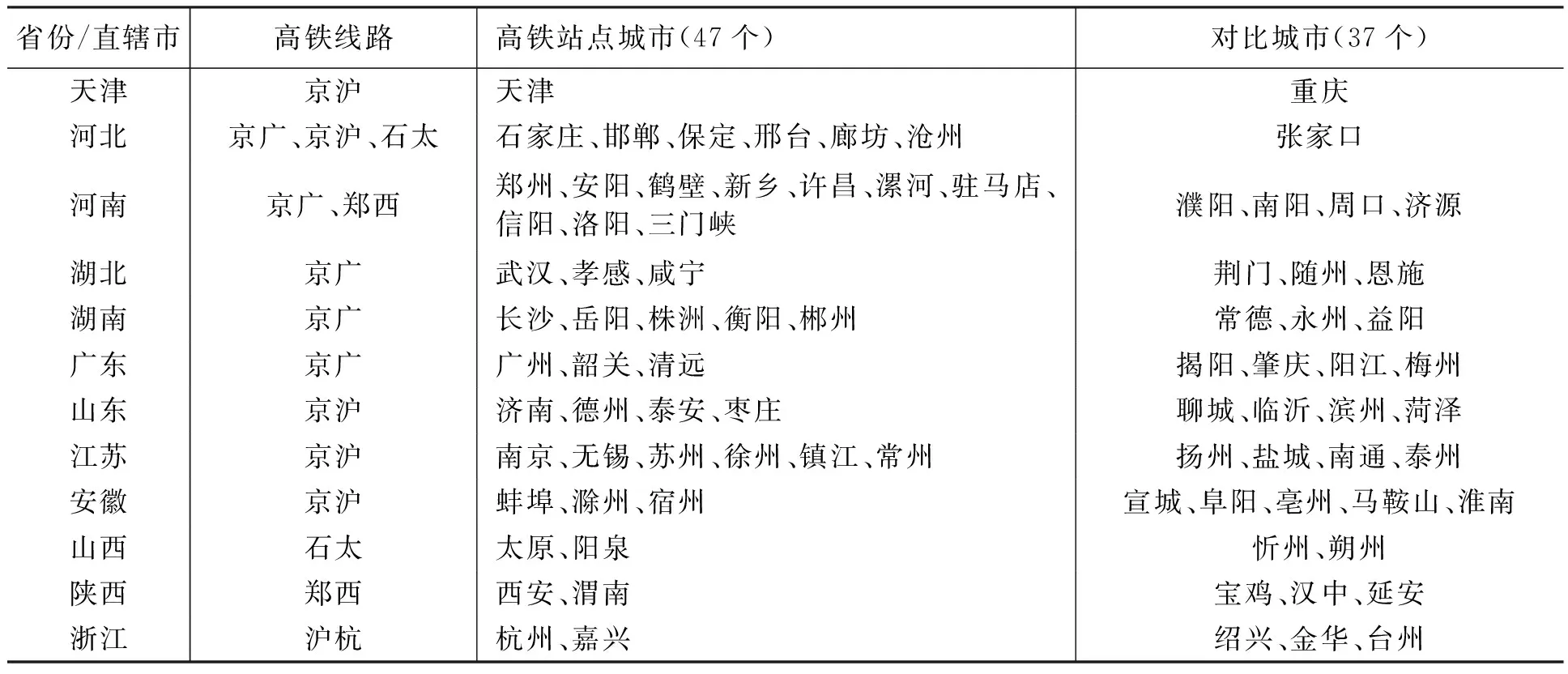

考虑到高铁为典型的长大干线运输方式,本文选择跨省高速铁路作为研究对象。我国首条跨省客运专线(石太客专)于2009年4月1日开通运营,首条跨省高速铁路(武广高铁)于2009年12月26日开通运营。为了研究高铁对区域发展带动效应的代际影响,本文将研究时段设置为2009年-2018年,选择2009、2010年开通跨省高速铁路站点城市为研究对象,并匹配在研究起点(2009年)的经济发展水平(以GDP总量为代理变量)接近、地理区位接近、且截至2018年末尚未开通高铁的城市,对比研究2009年度、2018年度各城市发展指标,反映高铁对城市发展的代际影响效应。

本文选择的高铁样本包括:京广高铁(2009年12月武广段开通,2012年全线开通运营)、京沪高铁(2011年全线开通运营)、石太客专(2009年开通运营)、郑西高铁(2010年开通运营)、沪杭高铁(2010年开通运营)。需要说明的是,尽管京广高铁(全线)和京沪高铁在2010年之后开通,但鉴于这两条线路的典型代表性和重要性,且京广高铁部分区段在2010年之前开通,因此,将这两条高铁纳入研究范围。由此,本文研究的高铁线路覆盖北京、上海、天津、河北、河南、湖北、湖南、广东、山东、江苏、安徽、山西、陕西等10省份和3个直辖市,地域范围具有代表性。

本文选取京广、京沪、石太、郑西、沪杭这5条跨省运行的高铁线路所经站点中的47个地级及以上城市,并匹配2009年经济发展和地理位置接近的37个对比城市作为研究样本,总样本数为84,见表1。

表1 高铁站点城市与对比城市

2.样本分组

由于直辖市、省会、地级市的经济、资源、区位等差异极大,因此,本文采用分组比较方法研究高铁对城市经济社会发展的代际公平问题。本文将全部样本分为四组:直辖市组、省会组、高铁地级市组和非高铁地级市组,各组样本数分别为2,12,36,34。

直辖市拥有全国最优的城市资源和经济实力基础,与省会城市和地级市不具有可比性,本文将直辖市城市作为一组。考虑到北京和上海无法找到可比城市,选择天津为直辖市研究样本,并将截至2018年末尚未开通省际高铁的重庆市作为匹配样本。

省会城市均开通高铁。由于其GDP总量远高于本省其他地级市,且在本省的区位、人力资源、企业资源、城市基础设施等既有资源禀赋相对优越,在省内难以找到可与之匹配的对比城市,本文将省会城市单独成组。由于无锡和苏州2009年GDP总量均超过省会南京,在江苏省内无法找到匹配城市,本文将其归为省会城市组。

除直辖市和省会城市之外的其他地级市区分为高铁组和非高铁组。

基于上述样本分组,本文的“城市发展代际公平”研究分三个层面进行比较:(1)开通高铁与未开通高铁的地级市之间;(2)开通高铁的省会城市与开通高铁的非省会地级市;(3)开通高铁与未开通高铁的直辖市之间。

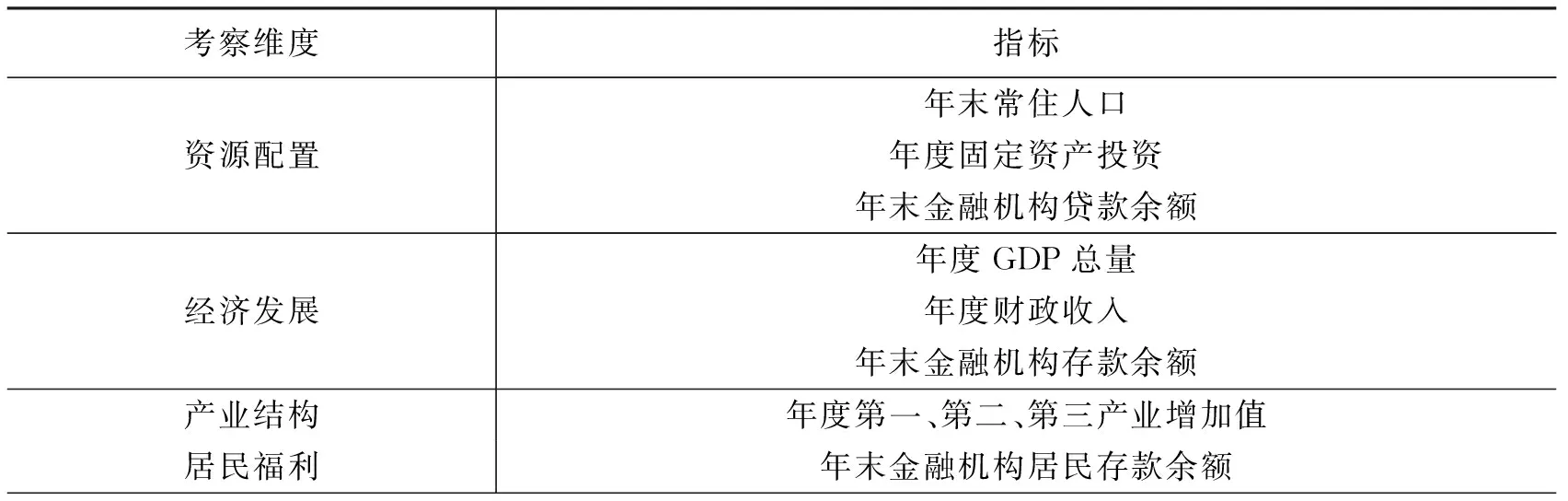

(二)指标选择

已有研究多从人口、资金等资源配置和产业结构变迁等方面解释高铁开通对城市发展影响的复杂机制[20-26]。本文从经济发展、资源配置、产业结构三个方面选择相应指标,考察高铁开通对城市经济发展的代际影响,并增加“居民福利”维度,考察高铁开通对城市居民生活水平的代际影响。各维度指标选择见表2。

表2 高铁对城市经济和居民福利代际影响评价指标

(1)年末常住人口,反映城市对人力资源的吸引力,考察高铁开通是否改变城市的人口聚集倾向。

(2)年度固定资产投资额,反映城市在经济和社会发展各方面的综合投资强度,间接考察高铁开通是否带来资金优势和更多投资需求。

(3)年末银行贷款余额,反映城市综合投资强度的替换变量。投资资金的来源包括股东出资和债权人出资。银行贷款余额可反映投资活动中债务资金的规模,结合固定资产投资额,间接考察城市吸收股权资金的能力。

(4)年度GDP总量,反映城市经济实力的综合性指标,考察高铁开通对城市经济发展的总体影响。

(5)年度财政收入,反映城市经济实力的替换变量。本文的年度财政收入采用“地方公共预算收入”口径,主要由税收收入构成,可反映当地的企业经济效益和居民工资薪金收入水平。

(6)年末金融机构存款余额,反映城市经济发展的替换变量。银行存款余额包括企业存款、事业单位存款和居民储蓄存款。企业存款主要由利润留存资金、通过融资活动募集的资金等构成,一定程度上反映了企业的经济效益和融资能力;事业单位存款的主要来源是财政拨款,而财政收入来自于企业和个人纳税,间接反映了当地企业的经济效益和居民收入水平;居民存款则反映居民收入的水平。

(7)年度第一产业、第二产业、第三产业增加值,反映城市产业结构状况。

(8)年末居民存款余额,反映居民生活水平。

本文样本数量有限,在同一考察维度下设立多个替换变量,可增加评价的可靠性和客观性。

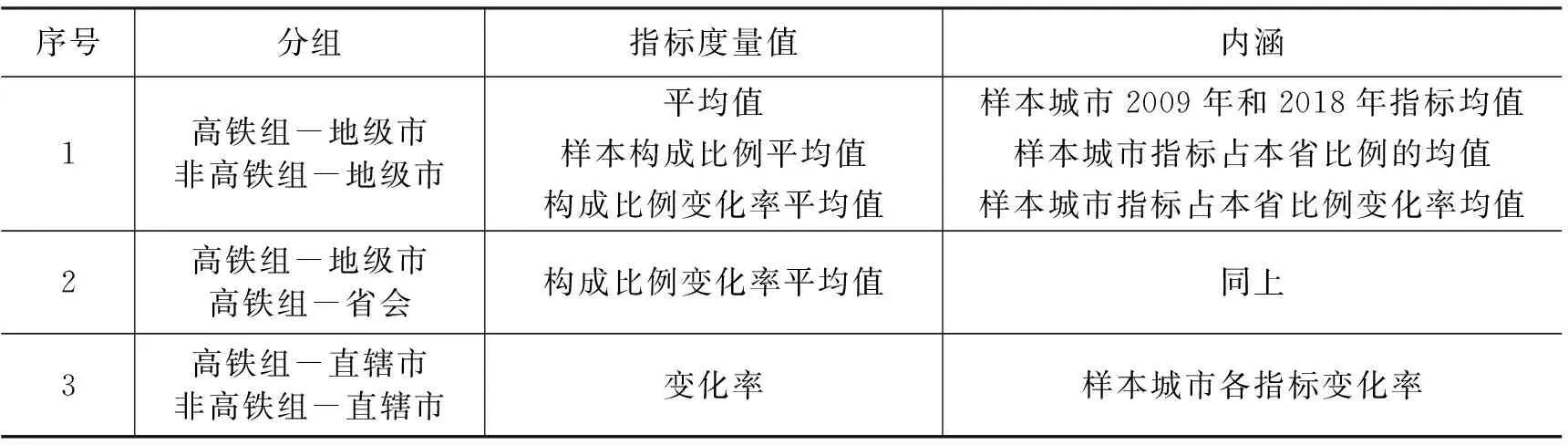

(三)研究方法

根据各组样本的特征,分别采用各指标的平均值、变化率、构成比例反映指标的变化趋势,见表3。本文所有数据均根据各市2009年和2018年度“统计年鉴”和“国民经济和社会发展统计公报”数据计算整理。

表3 指标度量值

四、结果与分析

(一)地级城市的“代际公平”

1、资源配置维度

资源配置维度各指标2009、2018年的平均值、构成比例及其变化见表4和表5。

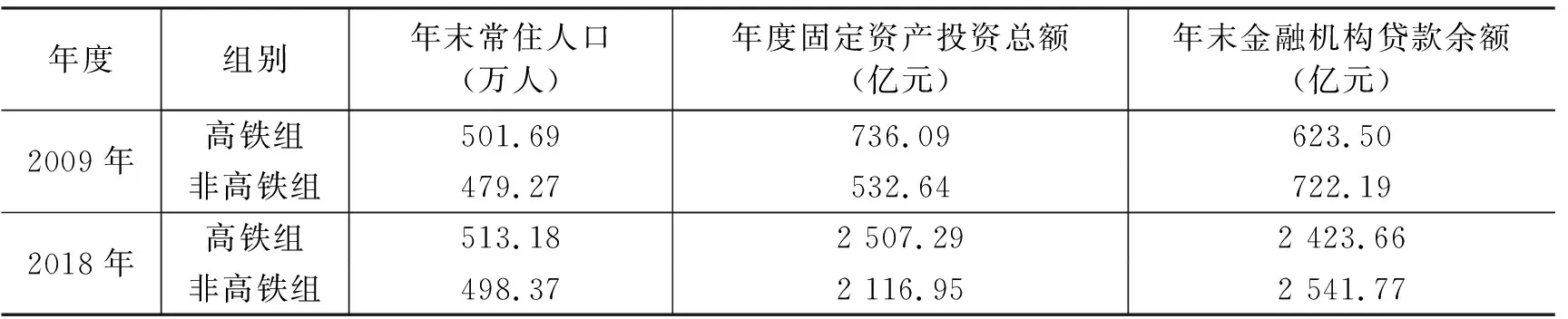

表4 资源配置维度评价指标平均值比较

表5 资源配置维度评价指标构成比例平均变化(2009、2018)

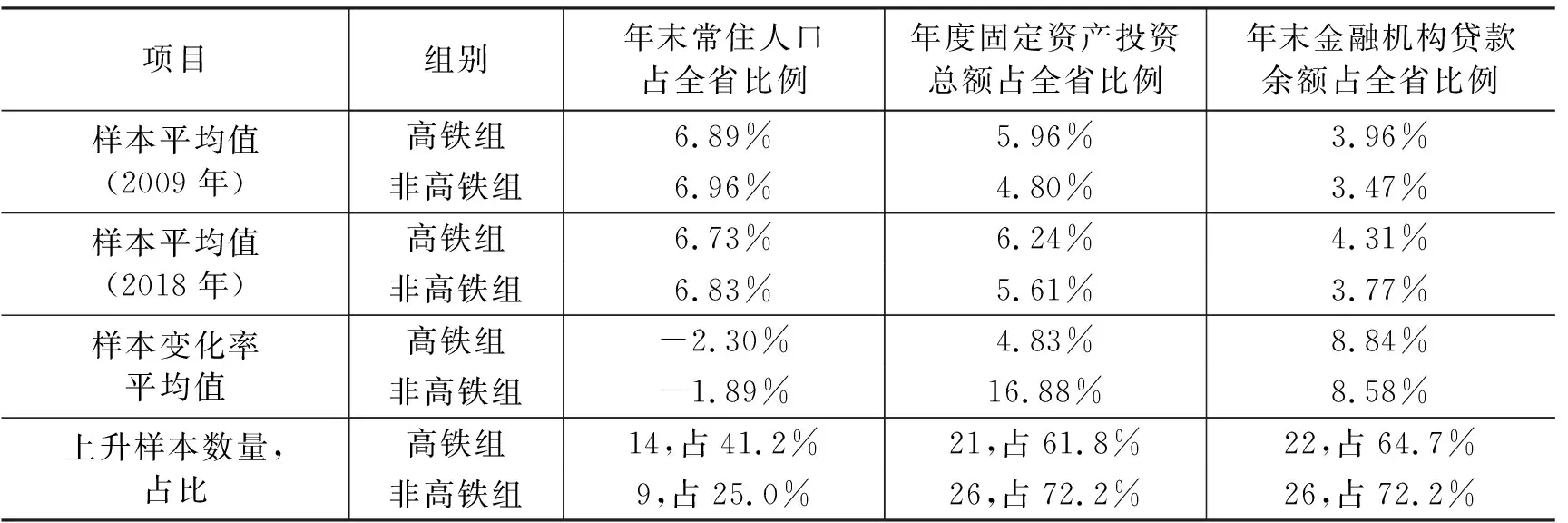

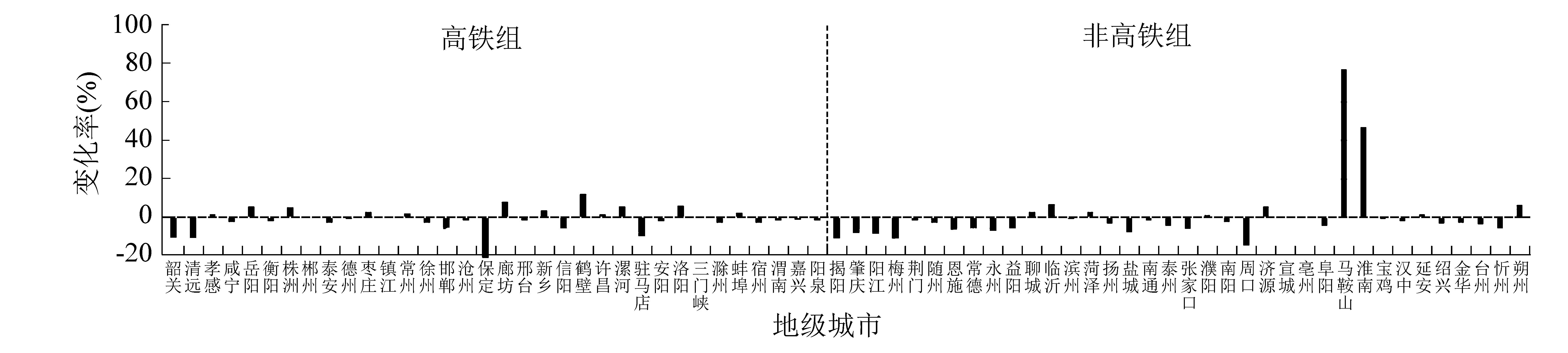

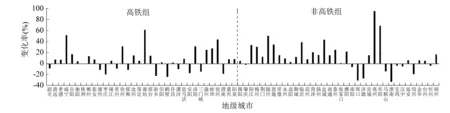

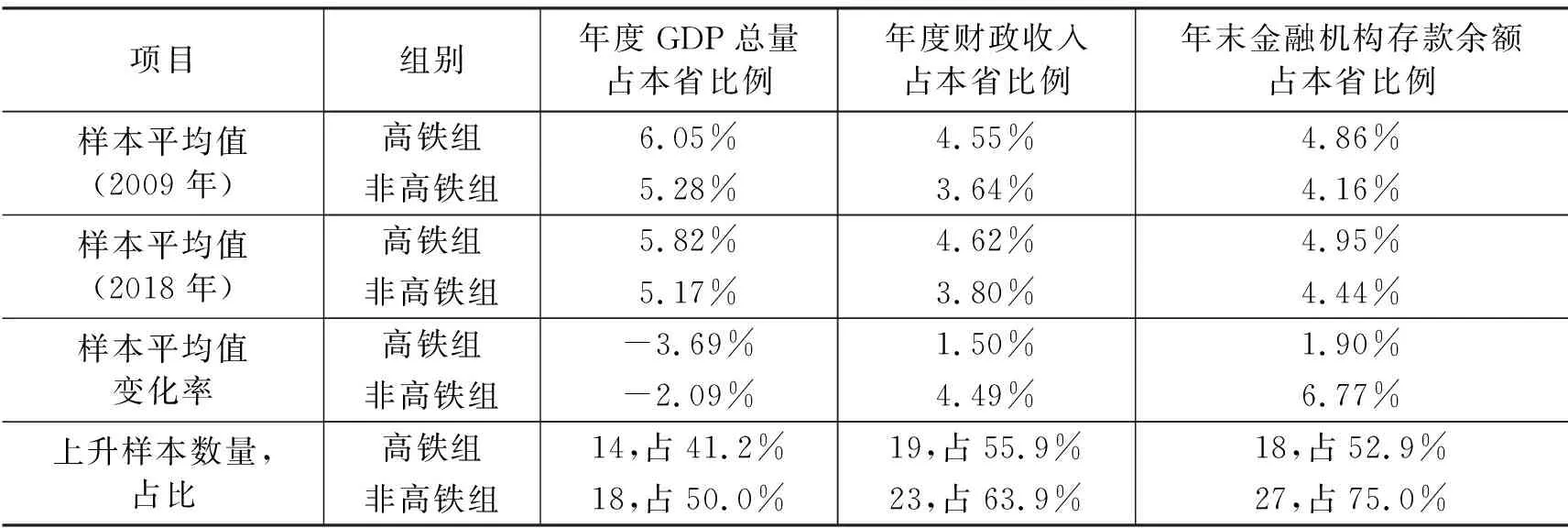

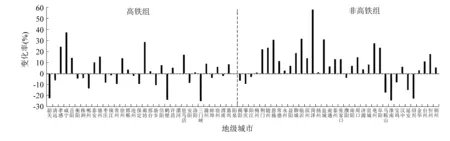

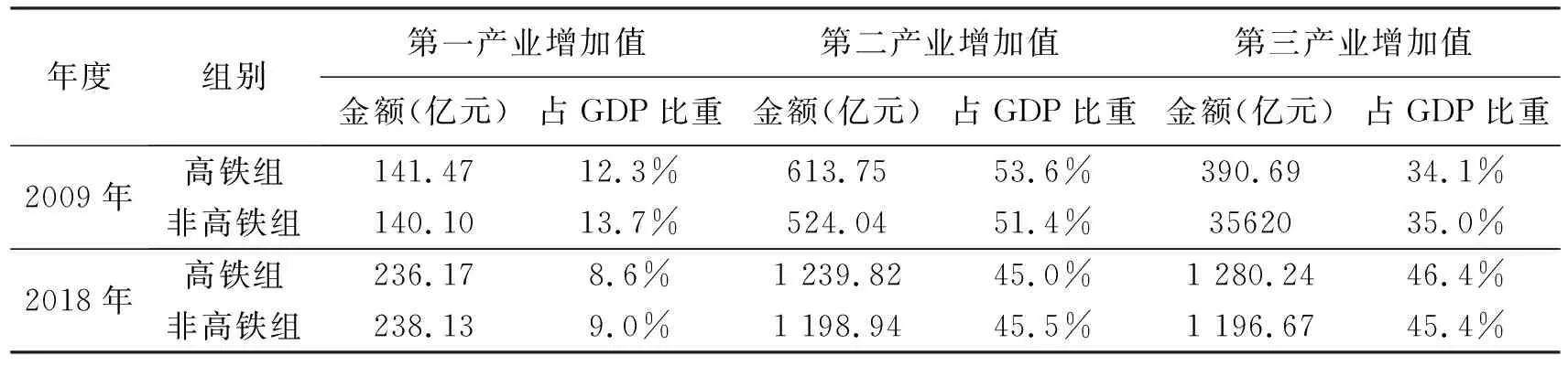

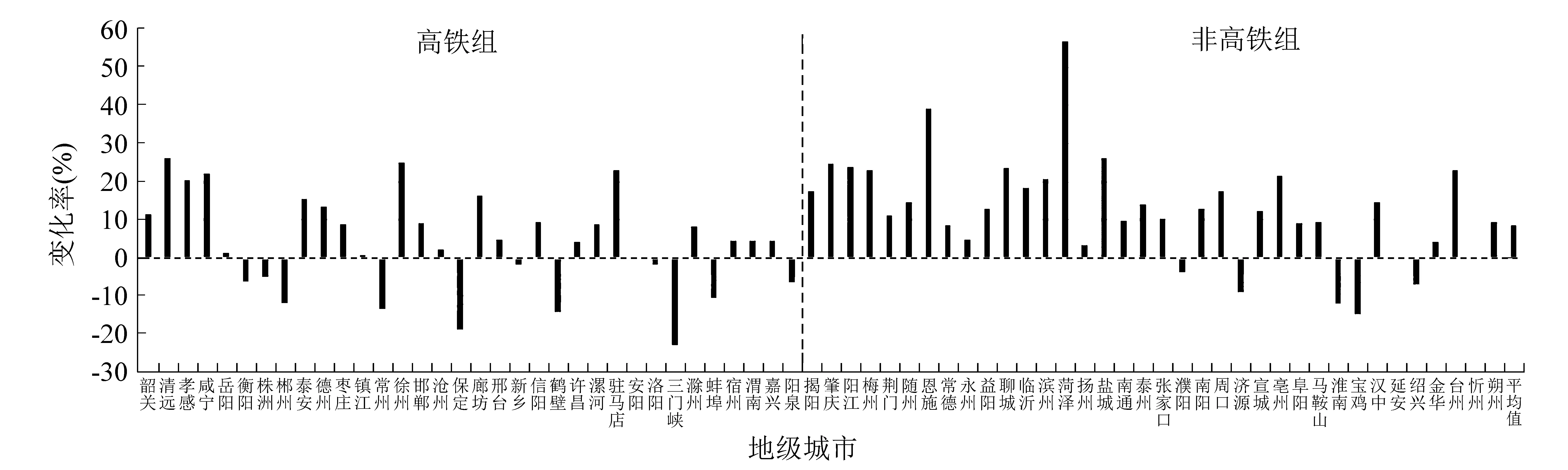

各地级城市的人口、固定资产投资、贷款余额占本省比例的变化率如图1~图3所示。

图1 地级城市人口占本省比例变化率分布图

图2 地级城市固定资产投资占本省比例变化率分布图

图3 地级城市贷款余额占本省比例变化率分布图

以上数据显示出高铁对资源配置代际影响的如下特征:

(1)并未带来人力和资金资源的显著聚集优势。表4显示,从平均意义上说,两组样本的常住人口、固定资产投资额和金融机构贷款余额在基期(2009年)比较接近。高铁开通近10年之后,两组样本在这三个方面仍然未出现显著的差异性。

(2)有助于缓解高铁站点城市人口外流的速度。从表5可以看出,高铁开通近10年之后,高铁组和非高铁组城市人口占本省人口比重变化率的平均值均略有下降,且高铁组下降幅度略高于非高铁组。但从图1看出,高铁组人口占比变化率上升的城市数量多于非高铁组,且非高铁组中的马鞍山和淮南的人口占比增幅畸高,拉高了人口占比的平均变化。如果剔除这两个城市,非高铁组人口占比的变化率为-3.31%,降幅大于高铁组。城市人口规模受到经济发展水平、产业结构变化、生育观念等多方面因素影响,高铁站点城市人口占本省的比例降低或提高,均不能完全归因于高铁开通。但从平均意义而言,高铁组城市人口占本省人口比重下降,与非高铁组城市人口变化趋势相同,说明高铁开通并未导致中小城市的人口聚集度增加;由于高铁组人口占比上升的城市数量多于非高铁组,且剔除异常样本后占比降幅低于非高铁组,说明高铁开通可能缓解了人口外流的速度。

(3)并未带来更大的投资需求。表5显示,高铁组与非高铁组固定资产投资和金融机构贷款余额占本省的比例均有提高,但高铁组固定资产投资占比的增幅低于非高铁组;贷款余额占比的增幅略高于非高铁组。从图2和图3可以看出,高铁组固定资产投资和金融机构贷款余额占比上升的样本数均低于非高铁组,表明总体而言高铁组城市并未显示出更加显著的资金优势和投资需求。非高铁组贷款占比增幅几乎与高铁组持平的情况下,固定资产投资占比增幅远高于高铁组,说明非高铁组城市具备多渠道融资能力。

2、经济发展维度

经济发展维度各指标2009、2018年的平均值、构成比例及其变化见表6和表7。

表6 经济发展维度评价指标平均值比较

表7 经济发展维度评价指标构成比例平均变化(2009、2018)

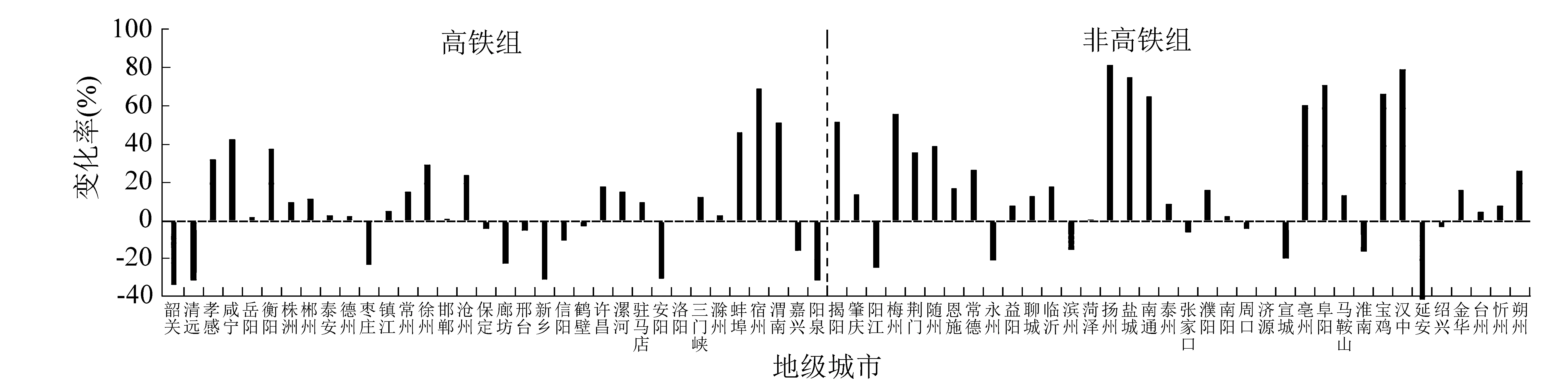

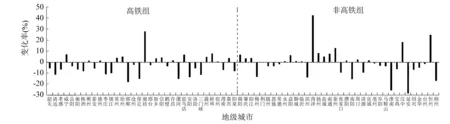

各样本城市的GDP总量、财政收入、存款余额占本省比例的变化率如图4~图6所示。

图4 地级城市GDP总量占本省比例变化率分布图

图5 地级城市财政收入占本省比例变化率分布图

图6 地级城市存款余额占本省比例变化率分布图

表6显示,平均意义而言,高铁组和非高铁组的经济发展水平指标非常接近,非高铁组指标均略低于高铁组。高铁开通10年后,这三个指标仍然保持了几乎相同的发展趋势和发展速度。可见,高铁组城市并未呈现出显著的经济发展领先优势。

表7显示两组样本的经济发展指标特征如下:(1)两组样本的地区GDP占本省的比例均值均略有下降,高铁组降幅更大。此外,高铁组GDP占比上升的样本数量小于非高铁组。(2)两组样本的财政收入占本省的比例均值均有所上升,但高铁组上升幅度低于非高铁组,上升样本数量小于非高铁组。(3)两组样本的金融机构存款余额占本省的比例均值均有所上升,但高铁组上升幅度低于非高铁组,上升样本数量小于非高铁组。以上数据表明,非高铁组城市的经济发展表现总体优于高铁组城市。

图4~图6显示出各城市经济发展的显著异质性,这说明城市经济发展的驱动力多元而复杂,但总体而言,高铁开通并未对城市经济发展产生显著的拉动作用。

3、产业结构维度

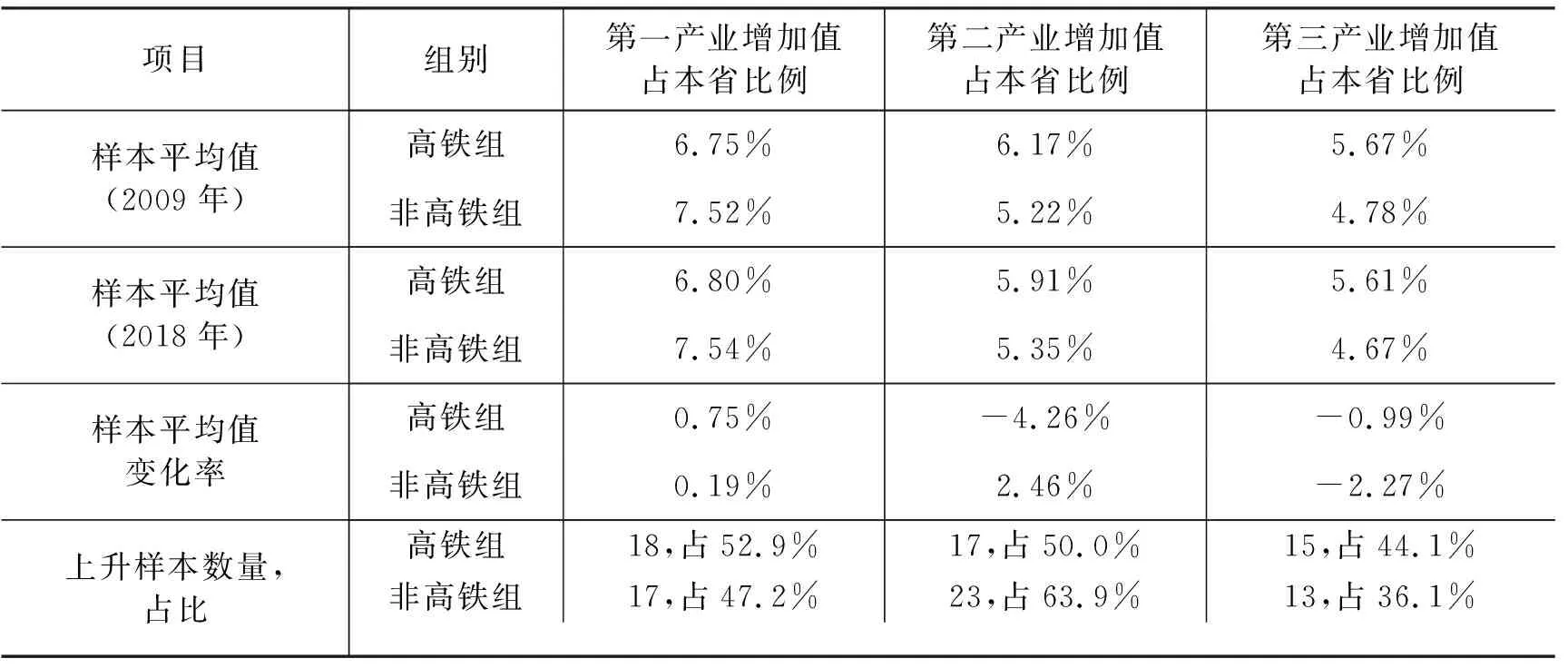

产业结构维度各指标2009、2018年的平均值、构成比例及其变化见表8和表9。

表8 产业结构维度评价指标平均值比较

表9 产业结构维度评价指标构成比例平均变化(2009、2018)

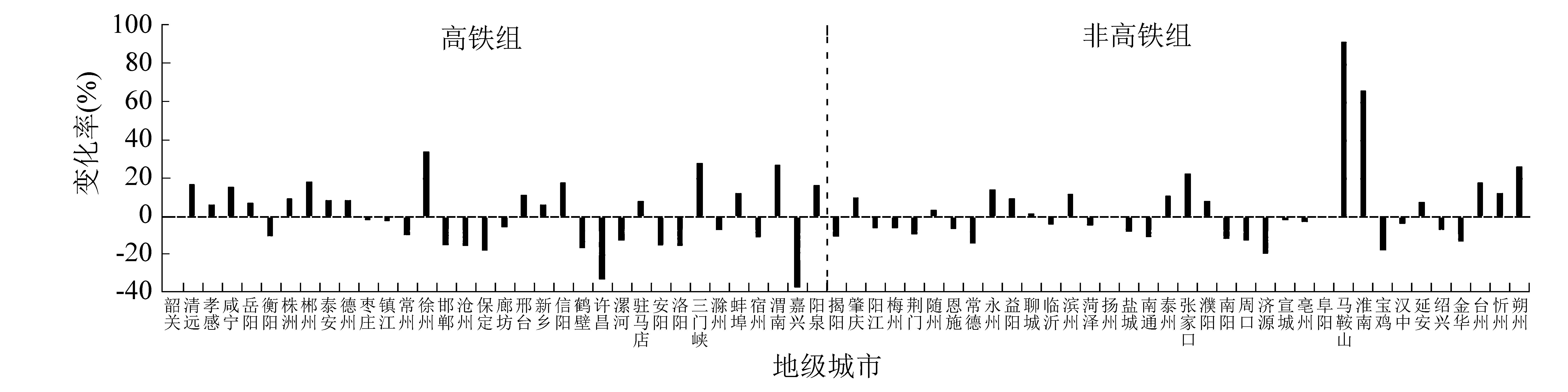

各样本城市的第一、二、三产业增加值占本省比例的变化率如图7~图9所示。

图7 地级城市第一产业增加值占本省比例变化率分布图

图8 地级城市第二产业增加值占本省比例变化率分布图

图9 地级城市第三产业增加值占本省比例变化率分布图

表8显示,从平均意义上说,高铁组和非高铁组产业规模总量和结构在基期均比较接近。高铁组三个产业的规模总量均略高于非高铁组,第一和第三产业占GDP比重略低于非高铁组,第二产业占GDP比重略高于非高铁组。高铁开通近10年后,两组样本的三个产业规模总量仍然十分接近,产业结构变化的趋势也都相同,表现在第一产业和第二产业占比下降,第三产业占比上升。但两组样本产业结构变化的幅度略有不同:高铁组第二产业占GDP比重降幅和第三产业占GDP比重的增幅均高于非高铁组。样本城市三个产业GDP总量和结构变化显示出较为明显的一致性,表明从代际视角,高铁开通没有带来地区之间产业结构调整的显著异质性,但对推动产业结构向第三产业转型有一定的作用。

从各次产业规模占本省相应产业的比重而言,两组样本显示出一定的差异性。表9显示,就平均意义而言,高铁组城市第一产业占本省第一产业的比重增加,且增幅高于非高铁组,但第二和第三产业占本省产业的比重则下降。非高铁组第二产业占比上升,第三产业占比下降,且降幅大于高铁组。图7~图9则显示出城市产业结构调整的巨大异质性。可见,高铁开通,一定程度上能够推动城市产业结构向第三产业转型,但并不意味着能够带动产业以更快速度发展。

4、居民福利维度

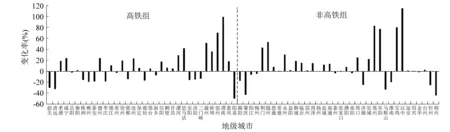

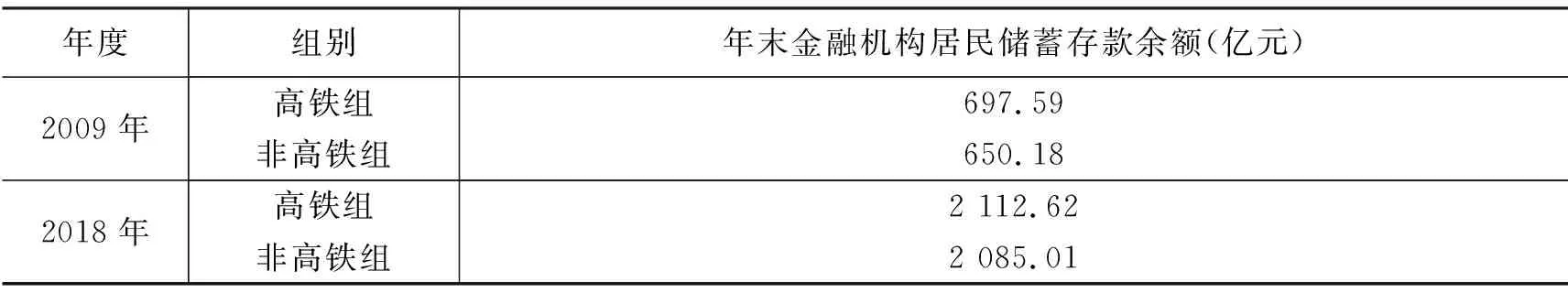

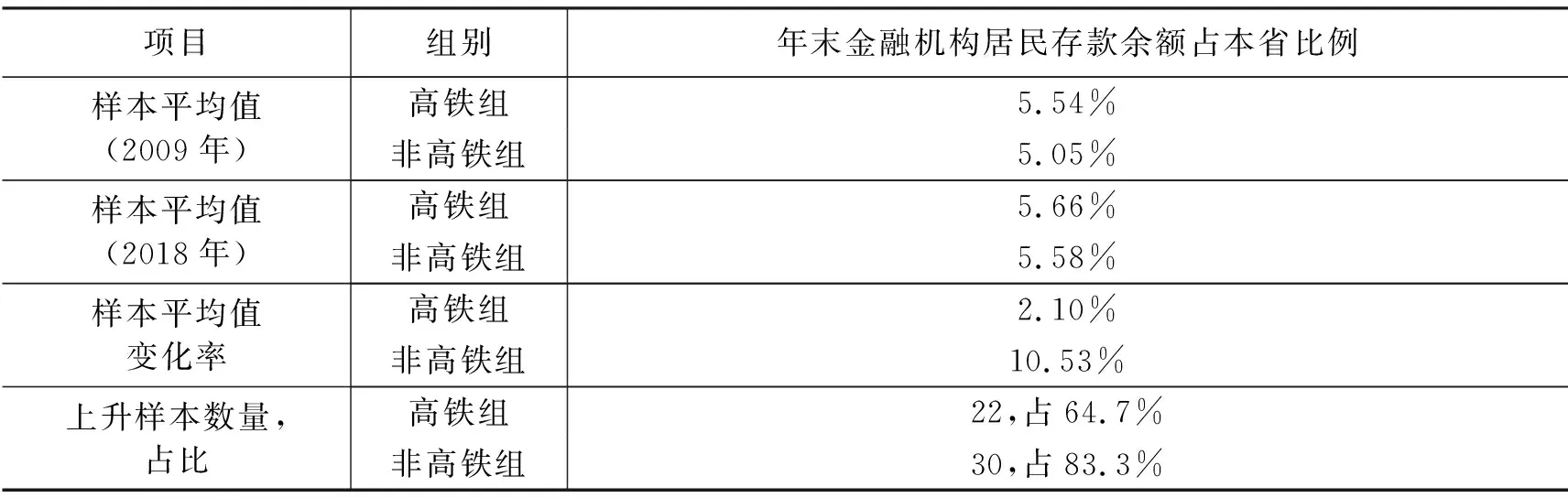

本文采用“年末居民储蓄存款余额”作为居民福利的代理变量,该指标2009、2018年的平均值、构成比例及其变化见表10和表11。

表10显示,基期非高铁组的居民存款余额的均值略低于高铁组,高铁开通近10年之后,两组样本的数据均大幅提高,非高铁组的居民存款余额平均值仍略低于高铁组。居民存款的变化受到诸多因素影响,但是两组样本的指标均值变化趋势和幅度基本相同,说明从长期看高铁开通并没有影响两组样本城市居民福利的提升的代际公平。

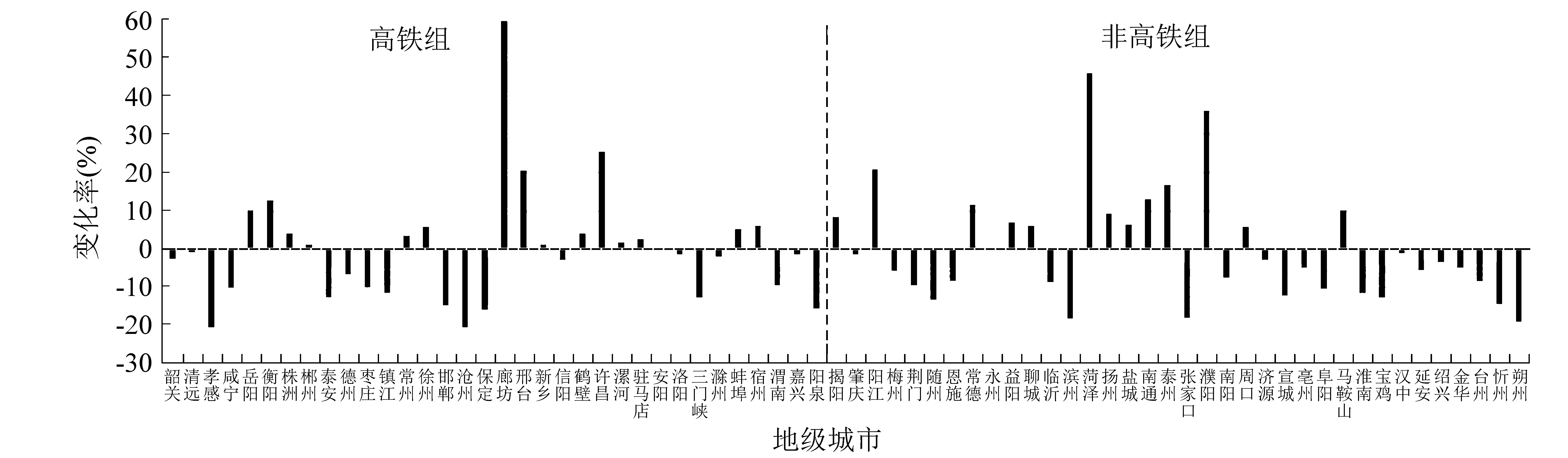

表11显示,两组样本的居民存款余额占本省比例的平均值均有所上升,但非高铁组上升幅度更高,上升样本数量更多,图10呈现出更直观的效果,也印证了表10的结论。

表10 居民福利维度评价指标平均值比较

表11 居民福利维度评价指标构成比例平均变化(2009、2018)

各样本城市的居民存款余额占本省比例的变化率如图10所示。

图10 地级城市居民存款余额占本省比例变化率分布图

(二)省会与非省会地级市的“代际公平”

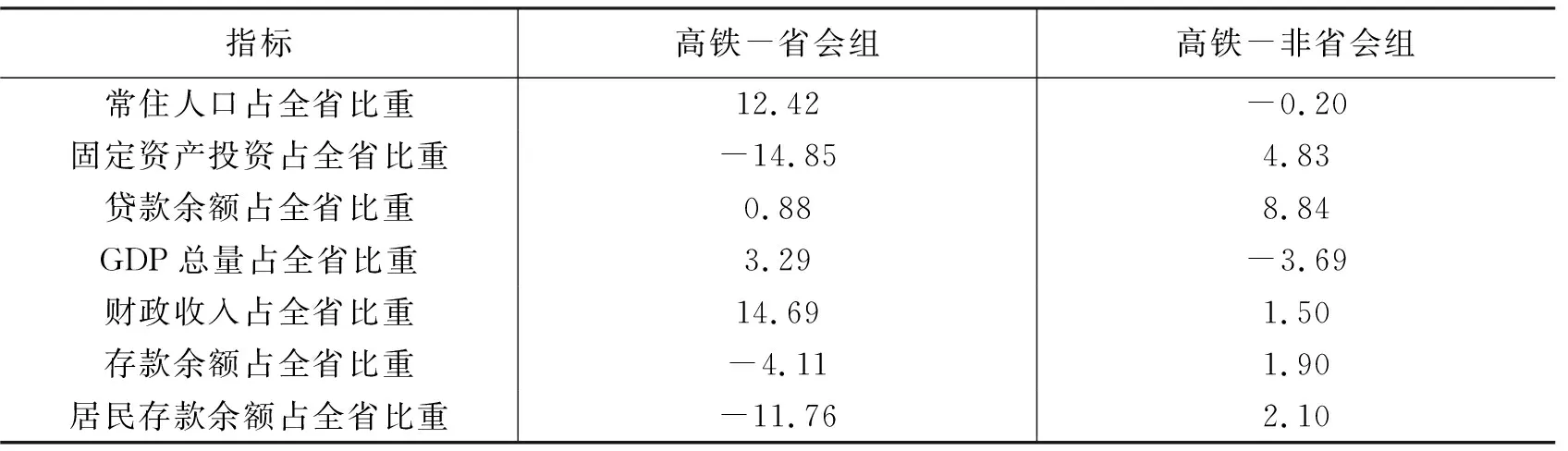

省会城市通常拥有省内最佳的区位优势和经济基础。高铁开通近10年后,高铁沿线的省会城市和非省会地级城市各指标占本省比例的变化率见表12。

表12 各指标构成比例均值的变化率 单位:%

表12显示,高铁通过的省会组城市和非省会组城市各指标构成比例的变化率存在显著差异。主要表现在:(1)省会组的GDP总量、常住人口和财政收入占全省比重较10年前显著提升,且显著高于非省会组;(2)省会组贷款余额占比几乎未改变,而非省会组则显著提升;(3)省会组固定资产投资、存款余额、居民存款余额占比的变化趋势与非省会组相反。

数据表明,在2009-2018年间,人口显著向区域中心城市(省会)流动;省会城市的经济实力(GDP和财政收入)的提升速度显著高于非省会城市,二组的差距在扩大。非省会城市的固定资产投资额显著增加(固定资产投资、贷款余额的占比均显著增加),但是从经济发展指标看,投资的效益尚未完全发挥。

在常住人口占比增加的情况下,省会组居民存款占比却大幅下降,证实了人口大规模向大城市流动的现象,因为流动性人口通常会将在工作城市获得的打工收入汇往老家,使得居民存款与人口呈现相反的流向。李强[27-28](2001,2008)的研究表明,中国农民工的汇款比例超过70%,且数额巨大,每年汇款总额超过2000亿元。表13显示了三组样本城市金融机构存款余额的结构。

表13 金融机构存款余额结构比较

从表13可以看出,两个地级市组的存款结构高度相似,居民储蓄存款占存款总额的60%左右,且10年间未发生本质改变。直辖市和省会组样本的存款结构与地级市组有着显著差异,表现为居民储蓄存款占比较低,且该占比在10年间有所下降。存款结构的差异表明,高铁开通并没有从本质上改变中小城市与大城市之间经济竞争力的对比。

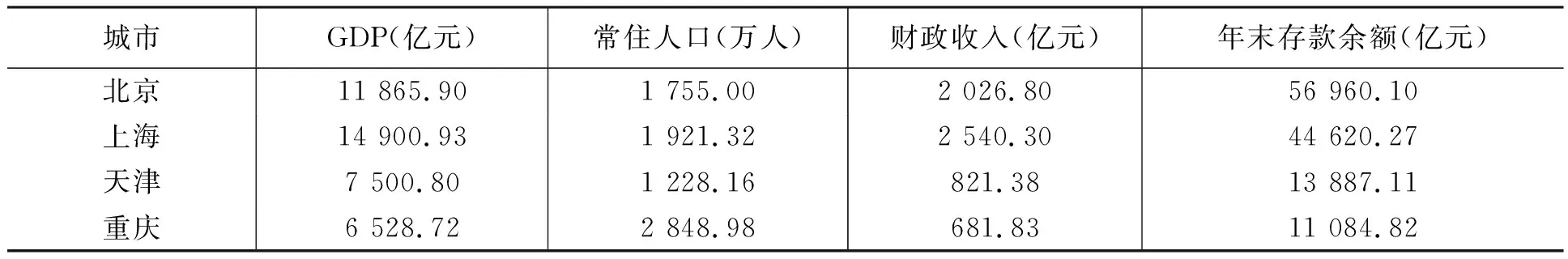

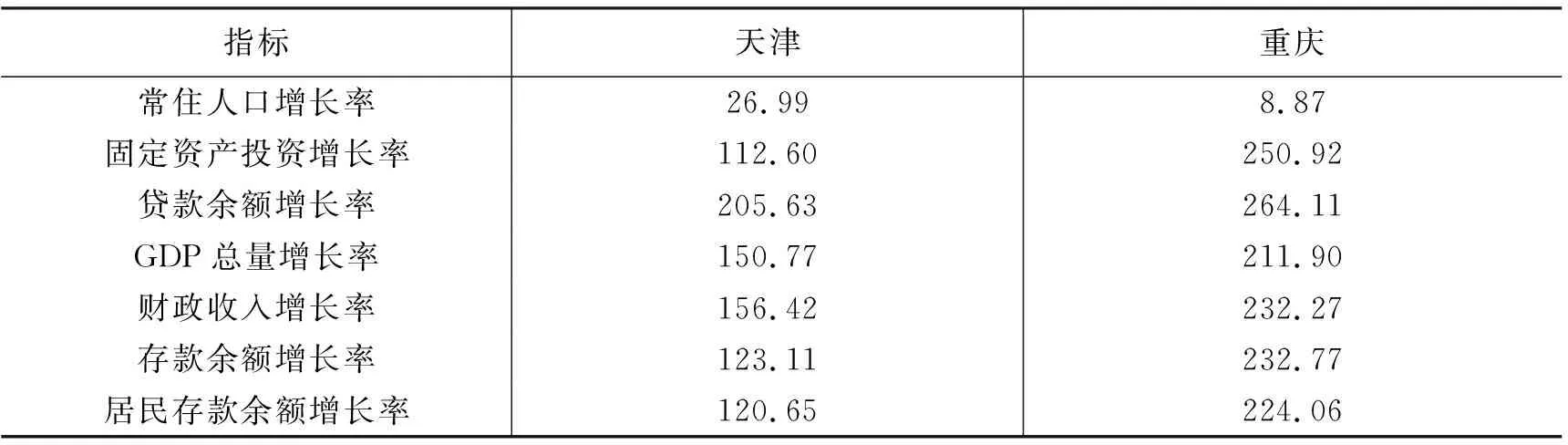

(三)直辖市之间的“代际公平”

北京、上海、天津、重庆四个直辖市中,仅重庆市在2018年之前尚未开通跨省高铁。四直辖市2009年的基本社会经济指标见表14。从表14可看出,重庆与天津的经济基础较为接近,本文通过比较天津和重庆,观察高铁对直辖市的代际影响,见表15。

表14 四直辖市基本社会和经济指标(2009年)

表15 2009~2018各指标变化率比较 单位:%

天津是最早开通高铁的直辖市,然而对比重庆和天津各项指标的增长率,发现除常住人口指标增长率之外,重庆市的其他指标增长率均高于天津市。尽管直辖市特殊的政策、经济、技术和区位优势导致城市发展的驱动因素更为复杂多元,但表15的数据至少表明,高铁并未产生直辖市之间的“代际不公平”现象。

(四)讨论与分析

从上述三个层面的比较看出,从长期和平均意义而言,高铁并未形成同级别城市发展之间的差异(即代际不公平)。事实上,影响城市和区域经济发展的因素错综复杂,固定资产投资水平、教育科技支出、外贸进出口、科技创新、营商环境等均与城市经济发展的速度与质量相关(傅程远,2013、王少剑,2013、张清正,2014、倪鹏飞等,2018)[29-32]。

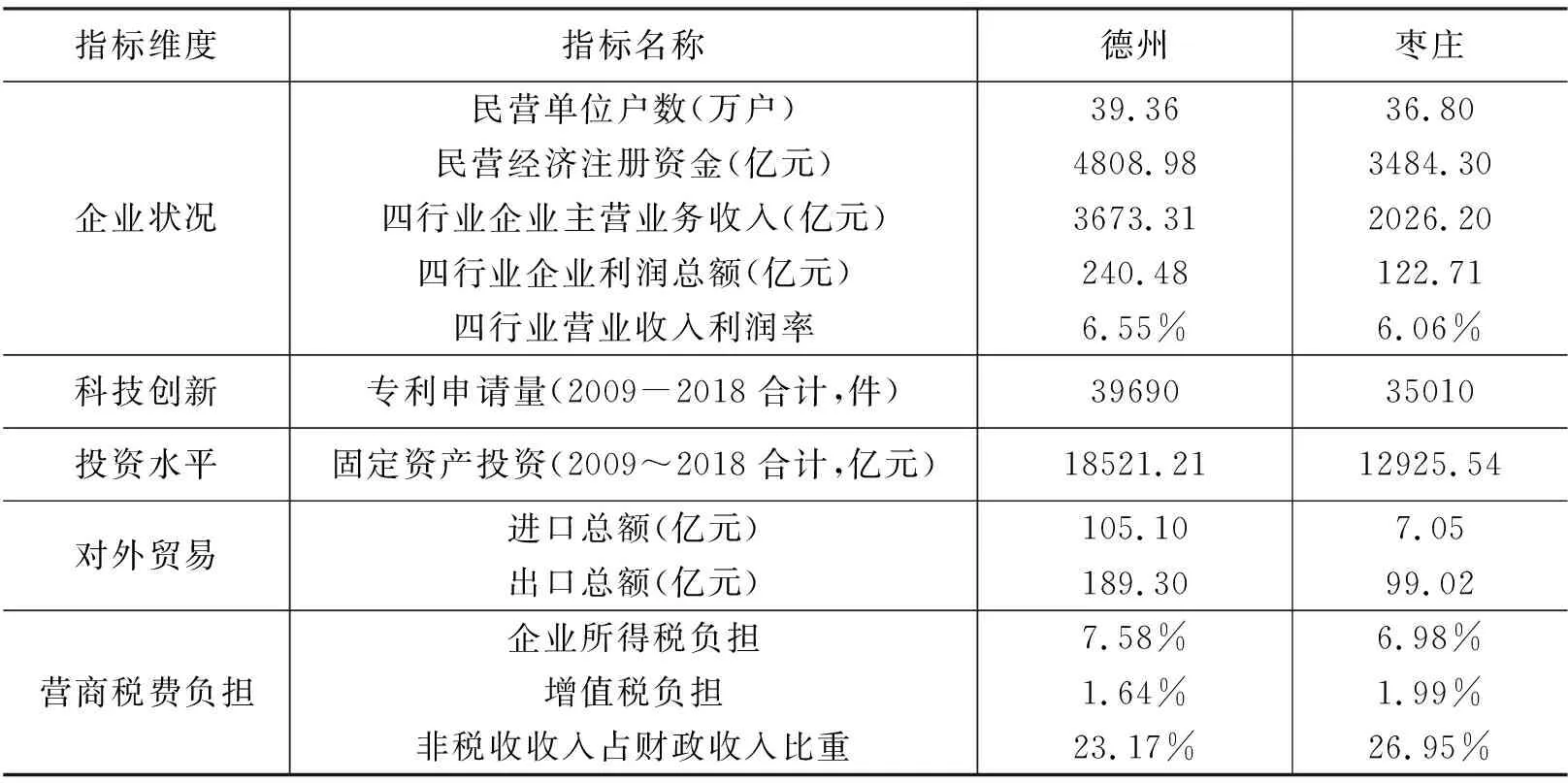

以德州和枣庄为例。这两个城市均为山东省内的京沪高铁站点城市,相隔298公里,地理区位较为接近。2009年和2018年两城市经济和人口状况见表16。

表16 枣庄和德州2009和2018的经济和人口状况

从表16可看出,枣庄和德州在2009年的初始经济实力较为接近,然而,2018年两城市的经济状况呈现分化,德州经济在全省比重提升,而枣庄则呈现下降趋势。进一步观察两城市的固定资产投资、企业数量、企业规模和效益、对外贸易、科技创新、营商环境,可发现德州的经济竞争力高于枣庄(见表17)。

表17 2019年枣庄和德州各项指标比较

从表17看出,德州的民营经济规模、主要产业的规模和效益、科技创新能力、固定资产投资水平、对外贸易水平均高于枣庄,表明德州的经济总体规模和经济活力优于枣庄。企业税费负担是评估城市营商环境良好与否的重要指标之一(高轩、麦雅诗,2018)[33]。表17显示,德州的企业所得税负担略高于枣庄,增值税负担略低于枣庄,财政收入中的非税收收入占比低于枣庄,说明总体而言德州的营商税费负担低于枣庄,更加有利于促进城市经济的发展。

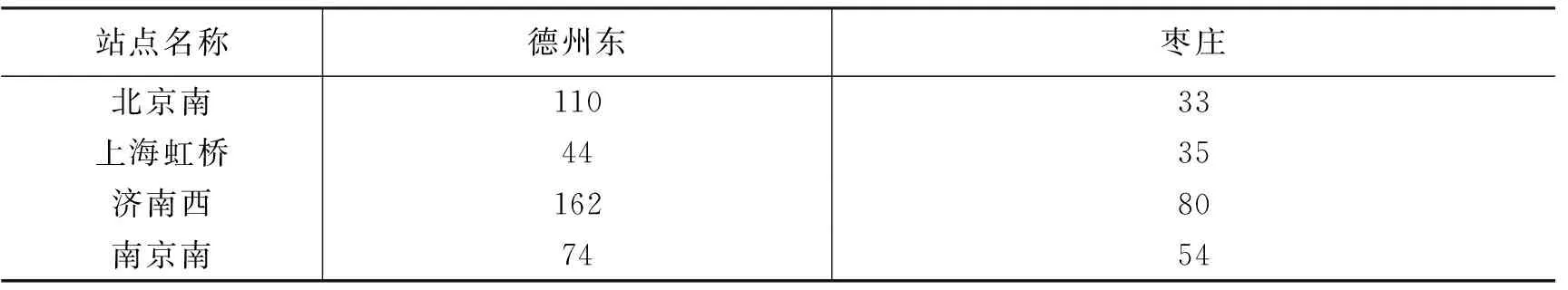

高铁开行密度设置与城市间的客流需求高度相关。德州的经济规模和经济活跃度更佳,其对高铁网络也具有更高的利用率(见表18)。

表18 德州、枣庄与大城市之间的高铁开行班次对比 单位:列

从表18看出,在京沪线上,德州与北京、上海、济南、南京等大中城市之间的高铁开行班次高于枣庄,说明德州经济发展中的“高铁效应”更为明显。

五、结论与启示

(一)研究结论

本文选择京沪、京广、郑西、石太、沪杭高铁所经过的47个城市为样本,并匹配37个对比城市进行分组研究,从资源配置、经济发展、产业结构、居民福利等4个维度考察高铁开通对城市经济与居民生活水平的代际影响,得到如下结论:

1.高铁开通未带来城市发展的代际不公平效应。就平均意义而言,高铁开通对中小城市的资源、经济发展产业结构和居民福利并没有产生实质性影响,没有造成中小城市之间的代际不公平。直辖市发展的驱动因素更加复杂多元,高铁资源对直辖市的发展亦未产生代际不公平效应。

2.高铁开通未抑制大城市与中小城市差距扩大的趋势。我国大城市与中小城市在初始资源禀赋与经济发展水平方面具有极大差异,从代际发展看,两类城市在经济发展和人力资源方面等的差距不断加大。虽然高铁开通加强了中小城市的地理可达性,但并未显著抑制城市发展差距扩大的趋势。

3.高铁对城市发展的驱动力具有极强的异质性。高铁开通的直接效应表现为城市地理可达性的提升。从代际视角,城市的宏观地理可达性需要与城市的营商环境、基础设施、政策红利、自然资源、产业选择等微观要素形成融合与协同,才能形成对城市资源配置、产业重构、企业创新等形成持续的驱动力。

(二)研究启示、不足和未来研究方向

本文的研究表明,由于高铁并非必然带来对城市经济和社会发展的带动作用,“高铁效应”与城市自身的微观要素密切相关,因此,地方政府在规划高铁建设以及配套的“高铁新城”等开发时,应当考虑本地区的经济、产业、人口等状况,评估高铁对城市经济发展可能产生的推动效应,使得高铁开通成为城市发展的助推器,而不是地方债务风险或房地产泡沫的来源。

由于城市经济和社会发展的影响因素极为复杂且异质性强,而本文采用平均值比较的方法一定程度上掩盖了高铁对城市发展的异质性影响,这是本文的研究不足。高铁开通如何推动城市经济发展,高铁与城市发展的协同机制如何,高铁带动城市产业和城市经济发展及相关风险的案例研究,是未来值得进一步深入研究的问题。