跨越中等收入的数字经济动能转换:理论与实证

谢 康, 肖静华, 周先波

(中山大学 a.管理学院, b.岭南学院,广东 广州 510275)

一、引 言

发展数字经济是当代中国经济高质量发展、实施创新驱动战略的重大需求和前沿课题。促进数字经济发展构成转变经济增长的方式之一,但数字经济自身也存在动能转换问题。现有文献多重视对前者的研究,对后者的探索匮乏。数字经济动能转换指从以资本深化过程为主的数字经济转变为以知识深化为主的数字经济,或以单一深化过程为主的数字经济转变为两者深化并行的数字经济。目前,学术界采用不同的替代变量刻画数字经济,但主流研究认为数字经济存在数字产业化与产业数字化两种实现路径,前者侧重数字技术产业的扩张,后者侧重数字技术在各产业中的渗透,分别对应于资本深化过程的工业化促进信息化路径,及知识深化过程的信息化带动工业化路径[1],两者构成信息化与工业化融合(以下简称两化融合)。在学理上,两化深度融合,与新一代信息技术和实体经济深度融合,数字经济和实体经济深度融合是一脉相承的,两化融合构成数字经济的内核,因而,可以用两化融合刻画数字经济,探讨数字经济推动经济高质量增长的内在机制与实现路径。

既有文献也缺乏针对数字经济与经济体跨越中等收入陷阱关系的理论探讨。从理论上梳理和剖析二者的关系,不仅可以深化数字经济的理论内涵,而且对当前中国经济跨越中等收入阶段具有重要的现实意义。尽管对中等收入陷阱一词或现象存在争议,但一国或经济体在中等收入阶段或经济发展中期阶段需转换经济增长动能却是理论共识,强调从低收入阶段以要素积累为主转换为高收入阶段以技术进步、创新和制度变革,或全要素生产率(TFP)的提高为主[2-3]。然而,由于缺乏具体视角或研究的情境化不足,中等收入阶段经济增长动能究竟如何转换,在转换过程中有哪些特征,现有研究缺乏深入探讨。本文从两化融合视角研究数字经济在不同发展阶段对经济增长的影响,由此,探讨中等收入阶段经济增长动能转换的内在机制及策略选择。

中等收入陷阱发生机制研究认为,这是一种超稳定均衡的经济状态,出现该问题的实质在于经济体无法从低成本劳动力和资源驱动型增长转变为生产率驱动型增长,出现“比较优势真空”,表明不同发展阶段经济增长的动力机制不同[4-5]。从分工和交易费用视角来看,根本原因在于缺乏经济增长动能转换的激励[6]。因此,中等收入陷阱既是一个经济增长及其动力转换问题,也是一个经济发展阶段及其转型升级问题,同时还是一个经济增长方式转变问题[2]。然而,现有研究或侧重从经济增长趋同假说来解释这种经济增长均衡现象[7-8],或侧重从动力转换角度进行探讨,如从低收入和中低收入阶段以固定资本形成率、对外开放、人力资本为动力,转变为中高收入和高收入阶段以制度变革和原创性技术进步为动力[6],总体上对经济增长动能如何转换的内在机制探讨不足,因而,提出的应对策略往往总括为创新驱动和制度变革,缺乏更具情境化和针对性的策略建议。这表明,深入探讨中等收入阶段经济增长动能的转换机制,不仅可以深化中等收入陷阱发生机制的理论研究,而且可以为中国跨越中等收入陷阱提供情境化的策略选择。

在现有研究中,通过全要素生产率驱动型经济增长来解决资本报酬递减问题,是一个解决中等收入陷阱的代表性思路[3,9]。在全要素生产率中,无论是资源重新配置效率还是微观生产效率,均与信息技术或互联网普及应用引发的两化融合过程紧密相关。前者如劳动力从农业转移到非农业所创造的资源重新配置效率,而两化融合可以显著减少第一产业的产值比重,促使第一产业向第二或第三产业转移,且工业化促进信息化路径是一个资本深化过程,信息化带动工业化路径则是一个知识深化过程[1,10];后者如提高微观生产效率的制度、管理和技术创新等因素,而信息技术应用与组织变革、技术创新和人力资本存在互补性,形成伴随性的管理创新和技术创新[11-12],表明基于技术效率思想的两化融合,是一个适合用于观察经济增长中全要素生产率转变机制的理论视角。既有研究强调促进知识创新和积累是摆脱中等收入陷阱的一个重要手段[13],指出信息通讯技术(ICT)对经济增长具有替代效应和渗透效应,信息化、创新和经济增长三者具有密切关系[14- 15](1)该模型从信息共享和相互沟通角度构建社会资本测度指标,即以互联网使用频率和电话使用频率来反映社会资本水平。模型中的社会资本水平实质上是信息化水平的体现。,认为中等收入陷阱是社会保护机制落后于工业化生产方式的后果,均从不同侧面间接支持了上述认识。

从两化融合的数字经济视角考察经济增长动能转换,实质上是从技术效率而非技术创新角度考察经济增长动能的转换机制。本文基于1990-2014年55个经济体面板数据的实证研究结果提出中等收入陷阱发生机制的“技术效率转轨”假说,即经济体在中等收入阶段存在一个由相对低转换为相对高的技术效率转轨区间。在该区间内,工业化促进路径与信息化带动路径可能相互形成反向角力,出现两化融合对经济增长影响失灵的现象,由此可能形成一种超稳定均衡的经济状态而出现中等收入陷阱。在此基础上,提出中国应对“技术效率转轨”挑战应采取的创新驱动战略。

本文可能的理论贡献在于:

1.从两化融合的数字经济视角,提出中等收入陷阱发生机制的“技术效率转轨”假说,拓展了一国或经济体跨越中等收入陷阱的发展路径思想。现有研究尽管也强调中等收入陷阱源于该阶段劳动力比较优势受到双向挤压挑战[2,8,16],强调技术创新、效率或制度创新对一国或经济体跨越中等收入陷阱的发展意义[6],但未从技术效率角度延伸出对中等收入阶段经济增长动能转换机制的深入探讨,因而,对于为什么跨越中等收入陷阱需要制度变革、需要创新与效率平衡,及需要产业结构和社会结构调整等问题[9,17],难以给出有力的理论解释,也难以解释为什么处于中等收入阶段的中国经济一方面依然是投资主导[18],但技术创新又构成推动中国技术进步有效性的驱动力[19]。中等收入陷阱的“技术效率转轨”假说可以较好地解释这些看起来似乎不一致的结论。与既有研究不同的是,“技术效率转轨”假说侧重中等收入阶段经济增长动能的转变源于不同技术效率的转轨,突出了相对低和相对高的两种技术效率在转轨区间的不确定性特征,拓展了谢康等[20](2021)提出的效率与公平不完全相悖研究结论。

2.从全要素生产率资源重新配置效率和微观生产效率视角,讨论了以信息化带动路径为主的路径如何转换为信息化带动与工业化促进路径并行的内在机制,将两化融合视角的数字经济理论与全要素生产率理论联系起来,提出并探讨数字经济的动能转换问题,认为数字经济的动能转换对经济增长方式的转变会构成重要影响。由此,为数字经济动能转换研究、数字化转型与创新研究提供了一个可供选择的理论视角和分析框架,拓展了谢康等[1](2016)[21](2018)提出的工业化促进信息化路径是资本深化过程、信息化带动工业化路径是知识深化过程的思想,及中国企业如何突破发达国家与发展中国家“双向挤压”的研究结论。

二、理论模型

(一)基本模型

借鉴Mankiw et al[22](1992)和Islam[23](1995)关于经济增长的建模方法,假设经济体的产出由下列生产函数给出:

(1)

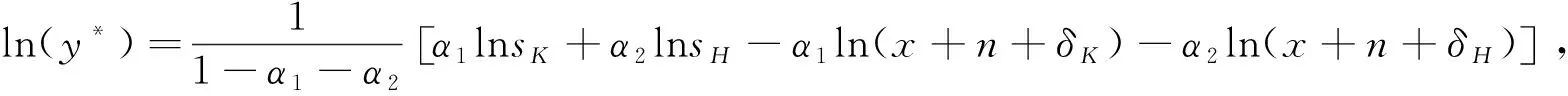

其中,Y为产出,K和H分别表示实物资本和人力资本,A表示技术,L是劳动。由此可推导,单位有效劳动的产出yit=Yit/(AitLit)在经济稳定状态下的值为

(2)

其中,sK和sH分别是K和H投入占产出的比重,x和n分别是A和L的增长率(假设是外生的常数),δK和δH分别是K和H的折旧率。

如果(2)式中的参数对所有经济体都是常数,则不同经济体在稳定状态下的人均产出收敛于同一值。然而,在达到稳定状态之前,不同经济体将以不同的速度增长,且在具有相同初始人均产出yi0之下,yit的实际值离稳定状态值y*越远,经济体增长的速度就越快。这种速度可用趋同速度刻画,其定义是下式中的λ:

(3)

其中,τ=t2-t1。在我们的研究中,取τ=1。将(3)式写为随机形式:

ln(yit)-ln(yi,t-τ)=βln(yi,t-τ)-βln(y*)+ui+vit,

(4)

其中,β=-(1-e-λτ),ui是个体效应,可能与ln(yi,t-τ)相关,vit是均值为零、方差有限的随机扰动项。由(2)和(4)得,

ln(yit)-ln(yi,t-τ)=βln(yi,t-τ)+γ1lnx1,it+γ2lnx2,it+γ3lnx3,it+γ4lnx4,it+ui+vit,

(5)

及

x1,it=lnsK,x2,it=lnsH,x3,it=ln(x+n+δK),x4,it=ln(x+n+δH).

(6)

经济增长的趋同有绝对趋同和条件趋同两种情形[22,24]。对于绝对趋同,所有经济体具有同样的稳定状态,(6)式中的所有变量均为常数,经济体是否趋同仅取决于它们的初始发展水平。对于条件趋同,稳定状态以(6)式中的变量为条件,经济体是否趋同既取决于它们的初始发展水平,还取决于(6)式中的控制变量。

在实际经济运行中,实物资本K和人力资本H占产出的比重sK和sH以及它们的折旧率δK和δH只是数量概念,没有反映实际运行中经济体各方面因素的协调或配合情况。当今,数字技术的快速发展使投入要素已不仅仅是独立地作用于生产,更多地是相互影响、相互制约、相互融合地对产出发生作用[14],且伴随着资本的深化和知识的深化。在这一过程中,资本的深化由工业化促进信息化路径实现,知识或信息的深化由信息化带动工业化实现[1]。信息化与工业化的发展概括了实物资本K和人力资本H在质和量两方面的效果。同样,技术A和劳动L也是相互影响、相互制约、相互融合地对产出发生作用,如信息技术应用和企业组织变革都提高了企业的高技能劳动力比例,降低了低技能劳动力比例,或出现劳动力技能的两极化现象[25],信息技术的革命和劳动质量的提升无不与信息化、工业化及其融合水平相关。由于两化融合是一种技术效率表现,技术A和劳动L的增长率x和n也是由工业化与信息化的发展,及二者的融合水平所决定的。因此,借鉴Kumar& Russell[26](2002)全球经济增长分布演化机制思想,从两化融合视角的数字经济发展来看,决定稳定状态(2)式的各参数归根结底是由两化融合程度决定的,而增长模型(5)式即转化为初始发展水平,及两化融合水平对经济增长的影响模型,即

ln(yit)-ln(yi,t-τ)=βln(yi,t-τ)+γindinfi,t-τ+ui+vit,

(7)

其中indinfi,t-τ是经济体i的两化融合水平。

(二)拓展模型

在下述两项研究基础上对(7)式进行拓展。其一,肖静华等[27](2006)在研究信息化带动工业化的发展模式时指出,与工业化促进信息化路径相比,信息化带动工业化路径会存在信息化跳跃现象。这种信息化跳跃现象构成信息化带动工业化路径区别于工业化促进信息化路径的特征所在。同时,相对于工业化促进信息化阶段和信息化带动工业化阶段, 工业化与信息化的发展有一个相持阶段,然而,该阶段是极其短暂的和不稳定的。尽管如此,由此导致的两化融合程度的变化对经济增长的影响可能产生差异性,即两化融合对经济增长的影响可能与融合程度有关;其二,谢康等[10](2012)在研究中国两化融合质量时发现,两化融合与地区经济发展水平有一定的相关关系。我们将这一结果推广至本文全球经济体的两化融合研究中。在我们研究对应的国家样本中,有来自经济发展水平相当好的发达国家,也有经济落后的非洲国家,还有经济处于高速发展的亚洲经济体。同时,不同国家对应的信息化、工业化水平及其融合程度也存在较大差异。因此,经济发展水平与两化融合的交错差异从整体上会对经济增长产生差异性的影响,而且,这种差异性一般是在发展和融合两方面同时存在,并对经济增长产生作用的[1]。

根据上述两点,模型(7)式可进一步扩展。一种是在回归函数形式上拓展,例如:

ln(yit)-ln(yi,t-τ)=βln(yi,t-τ)+γindinfi,t-τ+αln(yi,t-τ)*indinfi,t-τ+ui+vit,

(8)

其中,α反映了初始发展水平和两化融合水平对经济增长影响的交互效应,或更一般地扩展为

ln(yit)-ln(yi,t-τ)=g(ln(yi,t-τ),indinfi,t-τ)+ui+vit,

(9)

其中,g(·,·)是关于ln(yi,t-τ),indinfi,t-τ的二元非参数函数,它包含了初始发展水平和两化融合水平在各种情形下(如各自水平高低的不同组合)对经济增长影响的交互效应。模型(9)式可以反映两化融合与经济发展对经济增长影响的差异性,说明两化融合对经济增长的影响与经济发展水平有关,以及经济发展水平对经济增长的影响与两化融合有关。因此,估计出来的影响应与融合和发展的不同水平有关。

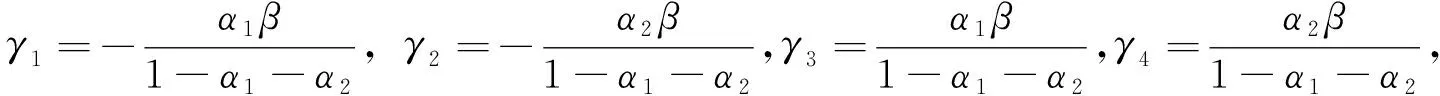

为便于实证研究,参照谢康等[21](2018)的方法,将两化融合和发展水平进行分组,对每组使用线性回归模型(7)式进行估计。具体地,先将两化融合水平和经济发展水平分别分为高、中、低三类,则两化融合水平和经济发展水平的交互共有9种情形(见表1)。由此,可以深入探讨9种情形的差异性。然后,对每一类设定线性回归模型:

ln(yjit)-ln(yji,t-τ)=βjln(yji,t-τ)+γjindinfji,t-τ+uji+vjit,

(10)

其中,j=1,2,…,9为表1所示的9种情形,βj和γj分别是各情形下两化融合和发展水平对经济增长的影响。若indinfji,t-τ也用对数形式,则γj是两化融合对于经济增长的弹性系数。

表1 两化融合水平和经济发展水平的交互情形

由第二种拓展模型(10)式,可以较方便地探讨一些实际问题。例如,在两化高融合和高收入阶段(高*高)下,两化融合和经济发展水平对经济增长的影响分别怎样?如果一高一低(高*低、低*高),它们对经济增长的影响又分别怎样?诚然,我们更感兴趣的是,在低收入低融合和高收入高融合情形下,两化融合对经济增长的影响是否显著?在中等收入中融合情形下,两化融合对经济增长的影响是否是不显著的?如果答案是肯定的(即前者显著,后者不显著),就表明经济体在中等收入阶段增长动能出现结构失灵,需要进行动能转换。由于本文以两化融合刻画数字经济,因而,上述理论模型可以视为数字经济动能转换模型。

三、实证研究

(一)变量选取与数据说明

参照谢康等[10](2012)构建的两化融合评价体系,考虑“十二五”国家信息化规划提出的信息化发展指数Ⅱ,结合国际指标数据获取的可行性和可比性,以谢康等[21](2018)表1中的指标作为本文研究工业化与信息化发展水平的指标,采集到1990-2014年55个经济体相对完整的面板数据(2)本研究计算出65个国家或经济体的工业化和信息化水平及二者融合水平,但为了更准确地分析工业化和信息化及其融合对经济增长的影响,本文从65个样本中剔除了10个以服务业或农业为主的国家或经济体,包括以服务业为主的新加坡、中国香港、希腊、比利时;以农业为主的吉尔吉斯斯坦、蒙古、布基纳法索、乌干达、爱尔兰、马达加斯加。。根据谢康等[1,10,28]构建的两化融合测度方法和分组方法,计算出55个经济体的工业化促进信息化路径系数、信息化带动工业化路径系数,及两化融合水平系数的平均值。在此基础上,研究两化融合路径和融合水平对经济增长的影响。本文以人均GDP代表经济发展水平,对55个经济体两化融合指标与人均GDP指标之间的正向和反向关系进行格兰杰因果关系检验,结果均显著。

(二)两化融合路径对经济增长的影响

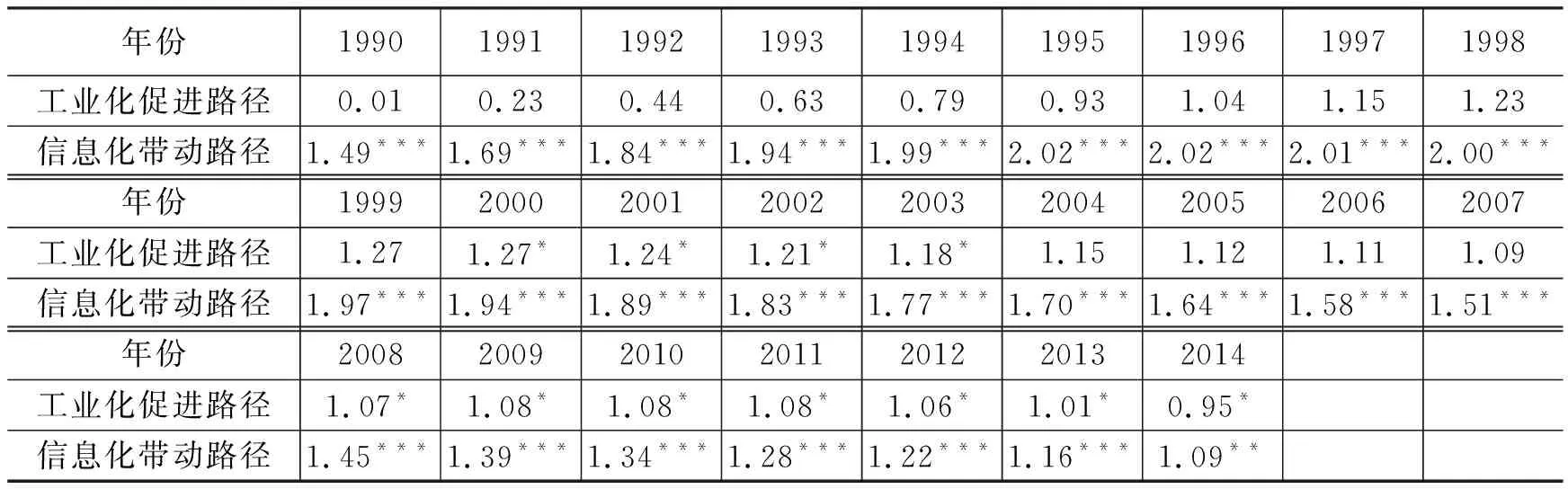

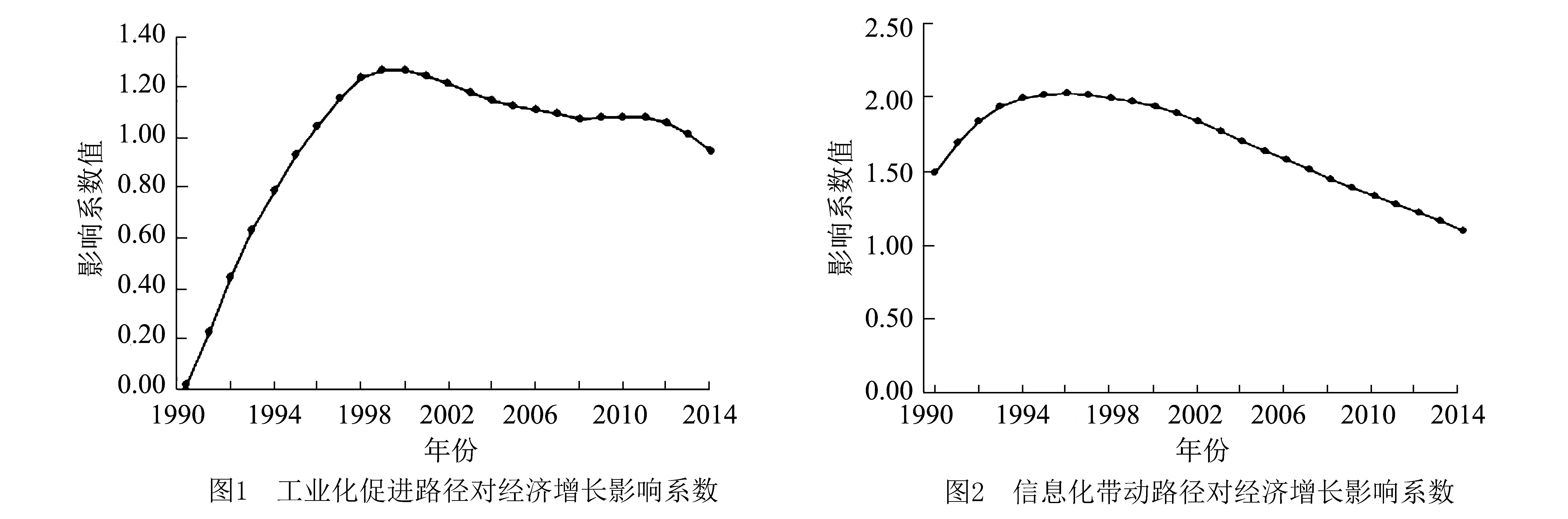

根据谢康等[1,10](2012,2016)的研究,工业化促进信息化路径(以下简称工业化促进路径)、信息化带动工业化路径(以下简称信息化带动路径)对经济增长的影响存在差异,这是各收入水平国家或经济体两化融合路径特征不同的原因。我们先从经济增长分别与信息化、工业化的相关性考察工业化促进路径和信息化带动路径对经济增长的总效应。利用增长分别关于工业化和信息化的非参数模型估计不同年份工业化促进路径和信息化带动路径对经济增长的影响系数值(在样本均值处)(见表2)。

由表2可以看出,信息化带动路径和工业化促进路径对经济增长的影响表现出不同的变化趋势。工业化促进路径是正向的,其影响在最开始较小,随后逐渐加强,且在2000年后该路径对经济增长的影响基本维持稳定(如图1所示)。与工业化促进路径不同的是,信息化带动路径对经济增长的影响虽然长期正向,但呈现出较为明显的边际递减趋势(如图2所示)。对比图1和图2,可以认为,工业化促进路径对经济体的经济增长长期贡献率小于信息化带动路径,前者长期维持在0至1的区间,且相对稳定,后者虽呈现边际递减特征,但长期维持在1至2的区间中。同时,信息化带动路径对经济增长的影响系数在20世纪90年代中期达到高点,而工业化促进路径的影响系数在20世纪末21世纪初达到高点,时间上滞后了5年左右,反映了两种路径影响经济增长的时间异质性,表明时间上存在信息化带动路径与工业化促进路径并存的可能性。

表2 工业化促进路径和信息化带动路径对经济增长的非参数估计

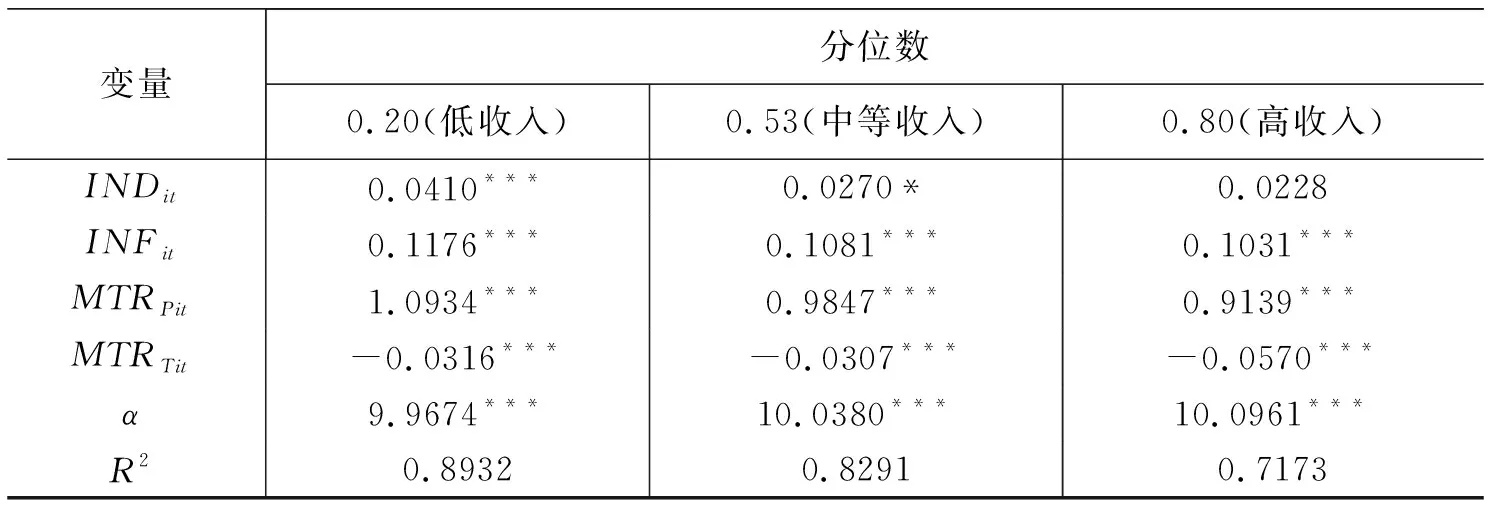

为更好地刻画面板数据中的固定效应和反映不随时间变动的因素,引入O’Donnell et al[29](2008)提出的共同边界技术效率比(MTR),取代固定效应模型中以虚拟变量反映地区与时间差异的代理变量。在估计人均GDP函数的过程中,参照谢康等[21](2018)的研究,将55个经济体按1990-2014年人均GDP的平均值划分为高收入、中等收入和低收入3组(3)世界银行按收入水平将经济体划分为低收入、中低收入、中高收入和高收入四组,本文考虑到数据可获得性限制,将经济体按收入水平划分为低收入、中等收入,及高收入三组。其中,低收入组包含世界银行分组中的低收入组,及中低收入组排序后面约80%的成员,中等收入组包含世界银行分组中的中低收入组排序前面约20%的成员,及中高收入组。高收入组与世界银行高收入组相同。,分别估计增长模型,最终得到人均GDP函数的估计结果如表3所示。其中,以INDit代表一国或经济体i在年份t工业化的实际水平,INFit代表一国或经济体i在年份t信息化的实际水平。MTRPit和MTRTit分别代表地区效应和时间效应。观察发现,信息化水平对经济增长的影响比工业化水平更明显,反映出数字经济对经济增长的价值。

表3 55个经济体人均GDP函数的估计结果

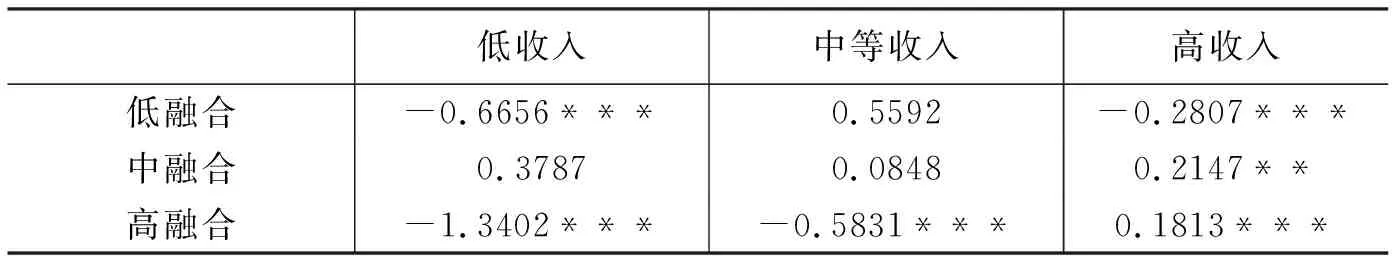

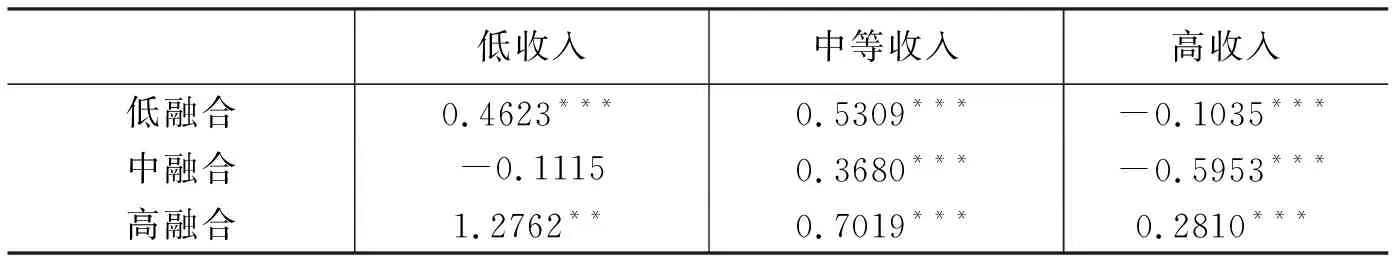

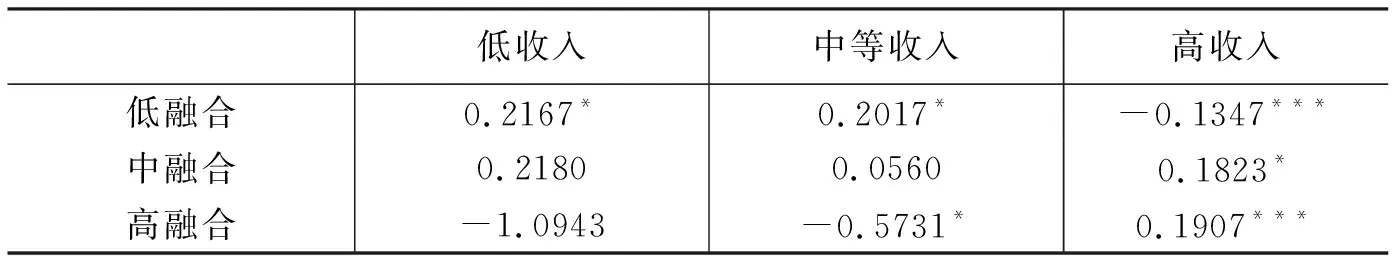

接下来,对55个经济体的工业化与信息化融合路径进行排序,分为高融合、中融合和低融合3组。同时,按初始收入分低收入、中收入和高收入3组,由模型(10)式考察9种组合交错情形(见表1)下各路径和发展水平对经济增长的影响。表4列出工业化促进信息化路径弹性值的估计结果,可以发现,不同工业化促进路径对不同收入水平经济体经济增长的作用不一致,对于中低发展水平的经济体,工业化促进路径或者不显著或者是负向影响,只有在高收入及中高融合情形下工业化促进路径才对经济增长产生正向影响,表明工业化促进路径对经济增长的影响是有条件的,而非适用于不同的经济发展阶段[21]。同时,将信息化带动路径的融合系数进行排序分组,分别研究不同路径融合水平对经济增长的影响,形成表5的信息化带动路径弹性值的估计。表5表明,对于低发展水平经济体,信息化带动路径对经济增长的促进作用明显,且无论融合程度如何,在中等收入阶段对经济增长的影响均显著,高融合在不同收入水平下也均显著,表明该路径对经济增长的影响与融合程度和发展阶段密切相关,体现不同阶段与不同融合程度之间的匹配,如低收入低融合、中等收入中融合、高收入高融合三种情形下对经济增长的影响均显著。

表4 工业化促进信息化路径弹性值的估计结果

表5 信息化带动工业化路径弹性值的估计结果

(三)两化融合水平对经济增长的影响

表6 55个经济体工业化与信息化融合水平弹性值的估计结果

同时,表6还表明,在中等收入中融合的情形下,融合水平对经济增长的影响不显著。这验证了本文第二部分理论模型中提出的假设:如果在低收入低融合及高收入高融合情形下,两化融合水平对经济增长的影响是显著的,而在中收入中融合情形下,融合水平对经济增长的影响不显著,表明经济体在中等收入中融合情形下增长动能出现结构失灵现象,需要进行数字经济的动能转换。

四、“技术效率转轨”假说与数字经济动能转换的创新战略

(一)“技术效率转轨”假说

根据理论模型及实证结果,本文提出中等收入陷阱发生机制的“技术效率转轨”假说。基本观点如下:在中等收入中融合情形下,两化融合水平对经济增长的影响不显著,即出现失灵现象(见表6)。原因可能在于信息化带动路径对经济增长的影响显著(见表5),但工业化促进路径对经济增长的影响不显著(见表4),两条路径可能形成反向角力,导致总体融合水平对经济增长的影响不显著。因此,在中等收入中融合情形下,理论上存在一个由相对低的技术效率路径转变为相对高的技术效率路径的转轨区间。根据表3至6的结果可以看出,经济体要从中等收入中融合迈向高收入高融合,需要从以信息化带动路径为主转变为工业化促进路径与信息化带动路径并行,实现技术效率转轨,否则经济增长将会动力不足。

现有国家间的比较研究表明,经济体的技术效率需要与其发展水平相适应才会对经济增长形成推动作用[6],这是“技术效率转轨”假说的基本思想。在中等收入的技术效率转轨区间内,由于两化融合水平对经济增长的影响不显著,因此,经济体在资源重新配置效率和微观生产率上有可能出现比较优势真空、技术进步与效率改进之间失衡,使技术效率在技术创新低迷时无法形成对技术创新的替代或互补,难以维持技术进步的有效性[19],从而,使经济体逐渐陷入中等收入陷阱。代法涛[30](2014)对44个国家的实证分析表明技术进步对“陷阱”国家的经济增长缺乏显著影响,也说明了这一点。

如果经济体在中等收入的技术效率转轨区间由信息化带动路径为主转变为工业化促进路径与信息化带动路径并行,就能使经济体获得更高效率的增长动力,从而越过中等收入陷阱而进入高收入阶段。否则,经济体在技术效率转轨区间内徘徊,动能不足,经济体则会陷入中等收入陷阱[23]。

上述讨论本质上与中等收入经济体应转向全要素生产率驱动型经济的观点是一致的[2-3]。并且,由于两化融合水平与社会协调成本呈反向关系,本质上与分工和交易费用视角的中等收入陷阱发生机理是一致的。但与既有研究不同的是,“技术效率转轨”假说侧重从技术效率视角解释中等收入阶段陷阱的发生机制,指出经济增长动能的转变源于不同技术效率的转轨,突出了两种不同技术效率在转轨区间的不确定性特征。

(二)数字经济动能转换的创新战略

创新无疑是经济体跨越中等收入陷阱进入高收入行列的重要手段,但是,逻辑上,理论模型及实证分析给出的高收入经济体属于创新驱动型经济,仅仅是指出中等收入经济体成为高收入经济体的发展方向,而不意味着经济体在中等收入阶段就要采取高收入经济体采取的创新战略。相反,中等收入阶段经济体需要根据各自情境和条件采取不同于高收入经济体的创新战略。以中国为例,TFP在2008年后呈现断崖式下降,形成资本投入与TFP反向角力的态势[18],表明中国经济开始步入多目标平衡的技术效率转轨区间。具体而言,一方面各种社会矛盾需要中国政府维持相当高力度的投资来稳定增长,但资本深化过程一方面拉低中国的TFP,使中国工业增长效率进一步恶化,并造成收入分配扭曲,贫富分化激化社会矛盾,另一方面,中国跨越中等收入陷阱又需要向TFP型经济转型,从技术进步和制度改善中获得更高效率,但这种知识深化过程存在着初始动力难以构建的不足,因为知识深化过程与制度改善密切相关,如国家技术创新能力与知识产权保护制度密切相关。因此,中等收入阶段经济体推动知识深化过程,面临着旧动力过快丧失而新动力尚未培育起来的战略风险。

现阶段,中国经济增长转型动力主要来自技术进步效应,其次是要素价格调整效应,再次才是效率提升效应,表明中国经济增长还未从以信息化带动路径为主转变为工业化促进路径与信息化带动路径并行。根据“技术效率转轨”假说,本文认为,中国跨越中等收入陷阱的数字经济创新战略不是高收入经济体的领先式创新战略,而是一种中等收入情形下的复合式创新战略。该战略包含两方面含义,即数字化转型与创新并举、应用性创新与探索性创新互补。具体如下:

1.所谓数字化转型与创新并举,就是既重视传统经济增长中投资、消费和外贸三驾马车的作用,又积极培育数字技术形成的数字经济增长动能,如企业从产品主导逻辑转变为服务主导逻辑[31],产品从以经验为主的开发决策转变为数据与经验融合的开发决策[32],形成企业数字化转型与创新协同发展,使知识深化过程与资本深化过程交互影响。又如,既重视传统物资消费对经济发展的基础作用,也强调信息消费,尤其是数据消费对经济发展的拉动作用,通过数字金融、数字医疗、数字教育等提高传统消费对经济发展的价值,最终通过物资消费与信息消费的协同发展促进消费对经济增长的价值。

2.所谓应用性创新与探索性创新互补,根据利用式学习与探索式学习的思想[33],在企业创新体系中应用性创新与探索性创新两条路径相辅相成,相互补充。通过应用性创新积累资本,通过探索性创新积累知识,前者侧重资本深化过程,后者侧重知识深化过程。由此,我们不难理解为什么中国政府一方面大力推动“互联网+”的知识深化过程制度创新,另一方面又连续出台促进智能制造、跨境电商等“+互联网”的资本深化过程制度创新,实质上是在构建复合式创新战略,通过资本深化带来的经济增长动能,促进知识深化的增长空间,通过资本深化过程为知识深化过程提供制度创新保障。可以认为,中国政府的宏观政策思路,就是在构建技术效率转轨的制度变革。中国企业智能制造转型创新的案例也表明,数字化补课和智能化创新构成中国企业数字化转型的两个重要阶段[34],这是由中国两化融合的基础、社会条件和环境所决定的[35]。同时,党的十九届四中全会首次将数据确认为一种新的生产要素,形成对数据生产要素的探索性政策创新,也是在构建技术效率转轨的制度变革,因为数据要素对劳动、资本、知识、技术和管理要素形成桥梁型配置重构的影响[36],必然会促进经济社会制度的变革。

总之,经济体在中等收入发展阶段不仅存在经济增长方式的转变问题,而且期待借助的数字经济新动能本身也存在动能转换问题,通过复合式创新战略应对数字经济的动能转换问题,对于经济体借助发展数字经济转变经济增长方式和跨越中等收入陷阱,具有重要的理论价值和现实启示。

五、研究结论与展望

本文在Mankiw et al[22](1992)、Islam[23](1995)经济增长思想基础上,构建两化融合视角的数字经济和经济发展对经济增长影响的理论模型,并通过实证研究发现:

1.工业化促进信息化路径对经济增长的影响是有条件的,只有在高收入及中高融合情形下才对经济增长产生正向影响。

2.信息化带动工业化路径对经济增长的影响与融合水平和发展阶段密切相关,当融合水平与发展水平一致时对经济增长有促进作用。

3.在低收入低融合和高收入高融合情形下,两化融合水平对经济增长影响显著,但在中等收入中融合情形下不显著,表明在中等收入中融合情形下经济体的增长动能会出现结构失灵。

由此,提出中等收入陷阱发生机制的“技术效率转轨”假说,认为一国或经济体在中等收入阶段存在一个技术效率转轨区间,在该区间内需要实现由信息化带动路径为主的技术效率转变为工业化促进路径与信息化带动路径并行的技术效率。否则,经济体将可能面临增长动能的不足而陷入中等收入陷阱。根据该假说,一方面提出了数字经济动能转换问题,强调要重视数字经济自身的动能转换对经济增长方式转变的影响;另一方面,讨论了经济体跨越中等收入陷阱的复合式数字经济创新战略,认为这是一种更符合中等收入情形的策略选择。

本文对两化融合视角的数字经济动能转换的研究仅是开端,在理论模型构建和实证研究中还存在需进一步完善的地方:

首先,理论模型以函数形式表达经济体发展水平和两化融合水平的交错差异对经济增长产生差异性的影响,而且这种差异性在发展和融合两方面同时存在,是一个连续过程,但最终只是以表1形式反映了9种交错差异,未来的研究可以采取非参估计进行进一步拓展,使融合水平与发展水平对经济增长影响的交错差异及交互效应更加逼近现实情境。

其次,本文依据既有文献和“技术效率转轨”假说提出复合式数字经济创新战略,但在理论模型和实证研究中还未对融合水平和创新在不同发展水平下对经济增长的交互效应进行探讨,而是以严成樑[15](2012)构建的社会资本、创新与长期经济增长三者的理论模型作为隐含的理论基础,然而,这三者的关系究竟是融合水平影响创新再影响经济增长,还是创新影响融合水平再影响经济增长,或者是创新与融合水平相互影响再共同影响经济增长,需要在未来探索中进行更深入的分析。