揿针治疗嗓音疲劳(中气不足证)的随机安慰针对照临床研究

肖志贤 周立

嗓音疲劳是指长期在不适宜的音域内误用或 滥用嗓音[1]所致的以音质、音量下降为主要特征的嗓音疾病[2]。本病常见于教学、歌唱等专业用嗓者[3]。在笔者看来嗓音疲劳可视为一类临床综合征,它可独立存在,也可伴随其它嗓音疾病同时出现,故临床中对嗓音疲劳应给予重视并及时干预[4]。嗓音疲劳可以与声疲这一提出不久的中医概念较好地对应起来。声疲的病机特点是脏腑虚损,其核心应归于肺、脾、肾三脏,但临床中发现中气不足证患者占比最高,故选择此证型来研究探讨。运用揿针治疗嗓音疲劳本身是一种创新,加之临床并没有太多切实有效的治疗手段,因此探究揿针这样一种在中医传统经络腧穴理论上改良后的皮内针治疗嗓音疲劳的临床疗效是非常必要的,现将本研究报告如下。

资料与方法

1 临床资料

1.1 一般资料

本次实验于2018年3月~2019年3月期间共纳入四川省中医院耳鼻咽喉科门诊符合诊断标准的嗓音疲劳(中气不足证)受试者共计40例,按就诊顺序对纳入受试者编号,以随机数字表法进行分配,定义随机数字偶数为实验组,奇数为对照组,若实验组与对照组随机分配受试者人数不均,则继续下一数字进行实验组与对照组人数平均的调整,直到实验组和对照组均分配20例。对入组受试者严格执行分组对应治疗方式。实验过程中实验组脱落4例,对照组脱失6例。最终共30例病例完成本次试验。实验组16例,男6例,女10例,平均年龄(35.06±9.18)岁,平均病程(2.015±1.49)个月。对照组14例,男3例,女11例,平均年龄(37.50±11.16)岁,平均病程(2.907±2.79)个月。两组一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准

依据vocal fatigue index(VFI):development and validation[5]中嗓音疲劳指数量表(见表1):Factor 1>24分、Factor 2>7分且Factor 3<7分;结合临床症状:无特异性,常表现为音质和音色的异常,如发声费力不能持久、音域缩窄、音调降低、呼吸音明显,努力发声时声音刺耳、粗糙,发声紧张及对声音控制能力减弱,常伴咽喉及颈肩局部症状,且在发声过多时症状加重;喉镜检查可见声门闭合不良、声带振幅增加等,但无器质性病变来进行诊断。

1.2.2 中医辨证诊断

依据十二五规划教材《中医耳鼻咽喉科学》[2]及《中药新药临床研究指导原则》[6]关于声疲中气不足证诊断标准确定。主证:音质下降,音色暗沙;音调降低;或语声低怯,声出不宏,说话、唱歌费力,不能持久,气欲下坠;或声时(一次呼吸维持发音时间)缩短;舌淡红,苔薄白,脉细。次证:气短乏力,自汗纳呆,脘腹坠胀。以上主证3项,或主证2项加次证2项,即可诊断。

1.3 纳入与排除标准

纳入标准 符合嗓音疲劳(中气不足证)的西医诊断及中医辨证诊断标准;年龄18~50岁,性别不限;自愿参加本次试验者。

排除标准 外感受试者;年龄不符合纳入标准的受试者;对揿针针具材料过敏者;喉镜检查有器质性病变受试者;患有严重呼吸系统、神经系统疾病及听力障碍的受试者;正在接受其他可能影响该研究效果的治疗的受试者,如服用抗生素、糖皮质激素、抗组胺、抗凝药物,以及活血化瘀类中药制剂。符合上述1项即可排除。

2 研究方法

2.1 治疗方案

2.1.1 实验组

治疗穴位:人迎穴[ST9]、肺俞穴[BL13]、脾俞穴[BL20]、足三里穴[ST36],以上穴位按《中华人民共和国国家标准·经穴部位》(GB-12346-2006)标准进行确定。

行为干预:患教和嗓音保健,包括嗓音产生机制的宣教,受试者用嗓习惯、生活饮食方式、情绪及作息规律等。

实验组采用揿针治疗,具体如下:受试者采用坐位于治疗椅上,确定双侧人迎穴、肺俞穴、脾俞穴、足三里穴定位,以75%消毒酒精或碘伏进行局部消毒,取治疗用揿针(日本清铃公司一次性使用揿针规格:长1.5 mm,直径0.2 mm)贴敷于穴位上。嘱受试者食指指腹揉按穴位处揿针,以受试者耐受为度,每天3~4次,每次约1 min,每次间隔约4 h。2 d后于相同治疗穴位更换揿针,共治疗10次。以上治疗均由培训后耳鼻咽喉专科医生操作。

2.1.2 对照组

治疗选穴、操作及疗程与实验组相同,使用揿针为外观与实验组一致,但无针尖的安慰针。

3 观察指标

3.1 嗓音疲劳受试者的主观评估量表

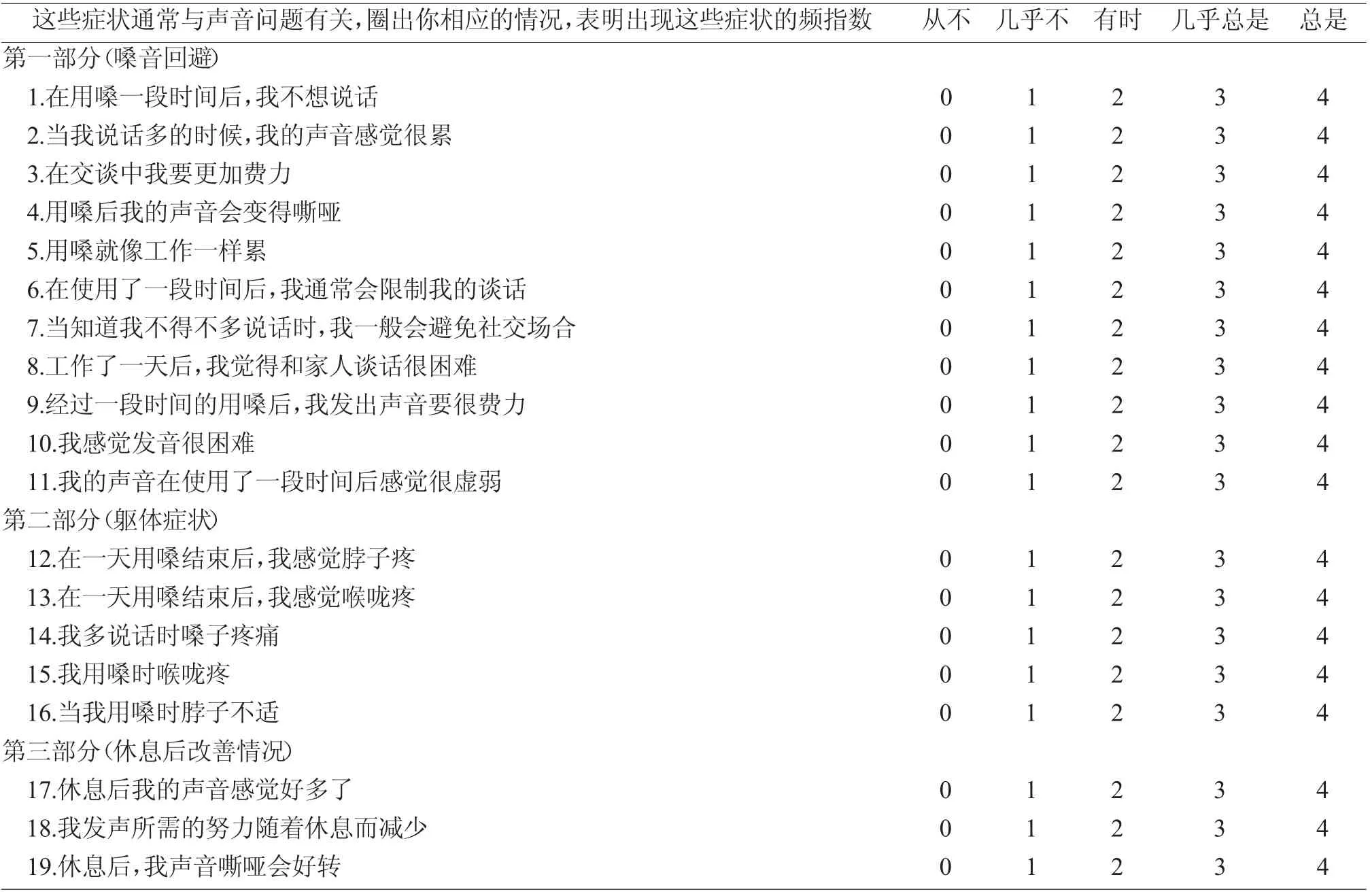

①嗓音疲劳指数量表积分(见表1)

表1 嗓音疲劳指数量表(VFI)

采用Chayadevie Nanjundeswaran教授研制的vocal fatigue index(VFI)翻译后中文版本作为诊断和评估嗓音疲劳治疗疗效的主观指标[5]。评估时受试者按自身实际情况对量表三个部分进行评分(0为从不,1为几乎不,2为有时,3为几乎总是,4为总是),最后计算每部分得分,三个部分分别为嗓音回避值、躯体症状值、休息后症状改善值。

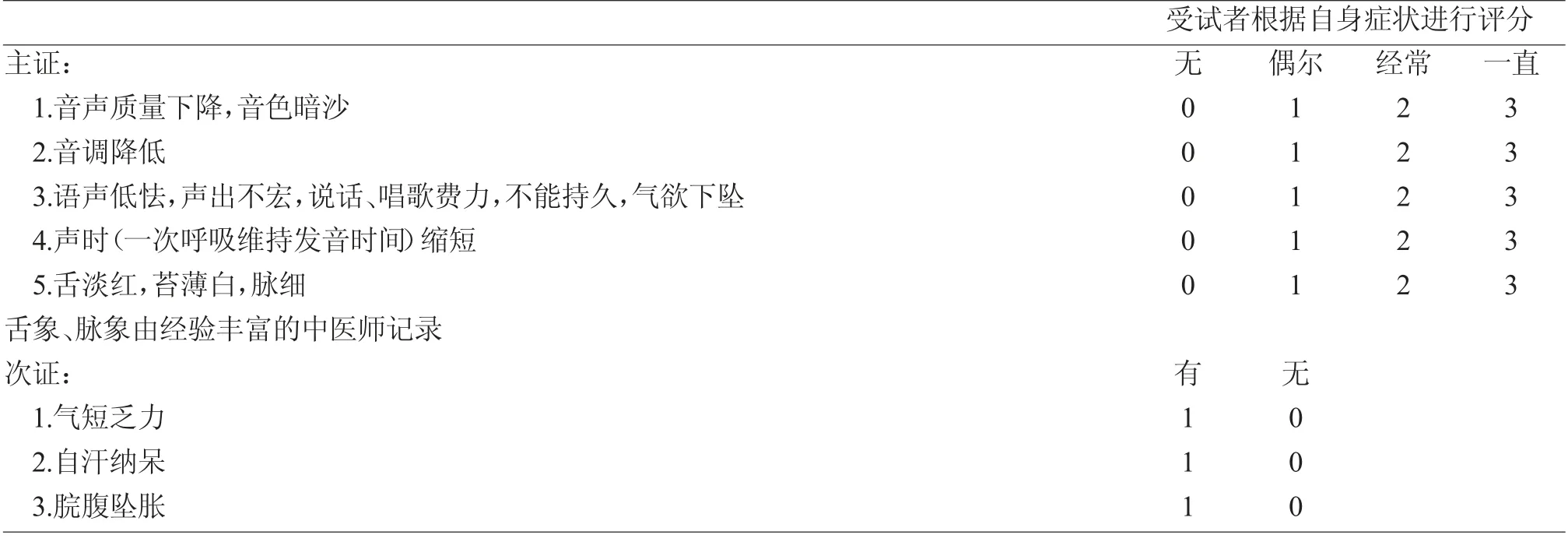

②自拟中医症候量表积分(见表2)

表2 中医症候量表

参照《中药新药临床研究指导原则》[6]自行拟定,受试者根据自身症状进行评分(主证:无记0分,偶尔记1分,经常记2分,一直记3分;次证:有记1分,无记0分),经手工计算出总分值并进行统计学分析。

治疗前对两组主观评估量表积分进行统计并记录,治疗结束后再次记录,并对治疗前后记录结果进行统计学分析。

3.2 客观嗓音声学分析

测试仪器采用德国XION公司DiVAS嗓音分析软件,分析的嗓音参数有:平均基频、音域、嗓音疲劳测试指数,平均基频是通过受试者连续元音发声后由唱音分析模块测量得出。音域、嗓音疲劳测试指数分别是由嗓音分析软件中音域曲线测量模块及嗓音疲劳测试模块测量分析得出,测量方式均是按照Dr.Wolfram Seidner教授的标准测量方法进行。

4 统计学分析

采用SPSS 21.0统计软件进行统计学分析处理,计量资料符合正态分布用均数±标准差(±s)表达,非正态用中位数和四分位数表示。计数资料采用卡方检验(χ2检验)进行组间差异比较,计量资料若符合正态分布且方差齐则选用t检验,否则选取秩和检验。规定若P<0.05,则存在统计学差异。

结果

1 两组治疗前观察指标

实验组与对照组治疗前在嗓音疲劳指数量表积分、中医症候量表积分、嗓音声学分析结果上无统计学差异(P>0.05),组间具有可比性。

2 两组治疗后观察指标

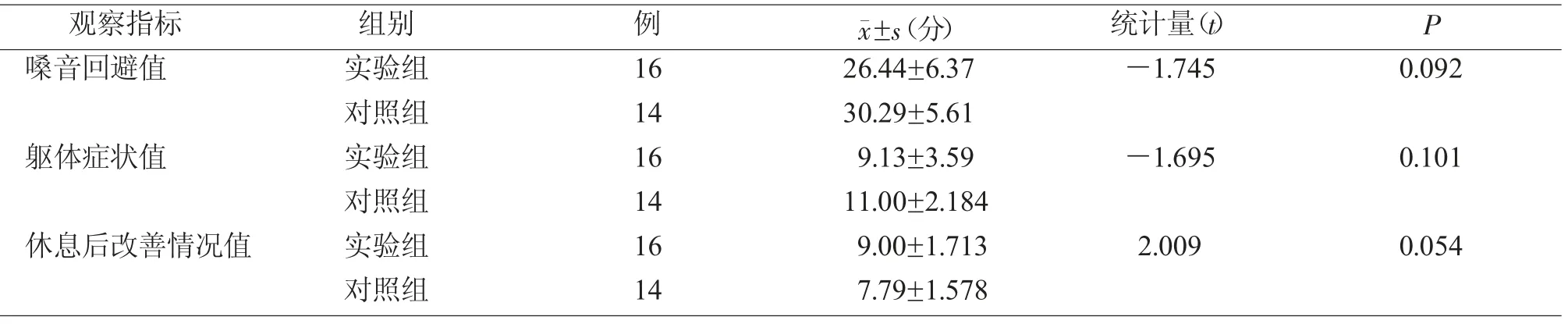

2.1 实验组与对照组治疗后嗓音疲劳指数量表积分组间比较,包括嗓音回避值、躯体症状值、休息后改善情况值差异均无统计学意义(P>0.05),说明两组治疗后嗓音疲劳指数量表积分无明显差异,见表3。

表3 两组治疗后VFI量表积分比较(±s,分)

表3 两组治疗后VFI量表积分比较(±s,分)

观察指标 组别 例 images/BZ_37_1694_2809_1713_2856.png±s(分)嗓音回避值 实验组 16 26.44±6.37统计量(t)-1.745 P 0.092对照组 14 30.29±5.61躯体症状值 实验组 16 9.13±3.59 -1.695 0.101对照组 14 11.00±2.184休息后改善情况值 实验组 16 9.00±1.713 2.009 0.054对照组 14 7.79±1.578

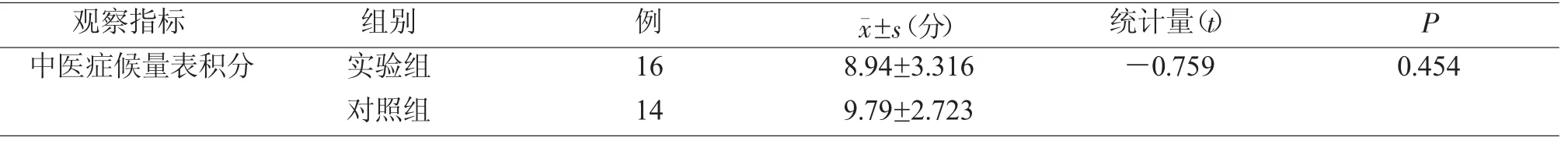

2.2 实验组与对照组治疗后中医症候量表积分组间差异比较无统计学意义(P>0.05),说明两组治疗后中医症候量表积分无明显差异,见表4。

表4 两组治疗后中医症候量表积分比较(±s,分)

表4 两组治疗后中医症候量表积分比较(±s,分)

观察指标 组别 例 images/BZ_37_1694_2809_1713_2856.png±s(分)中医症候量表积分 实验组 16 8.94±3.316统计量(t)-0.759 P 0.454对照组 14 9.79±2.723

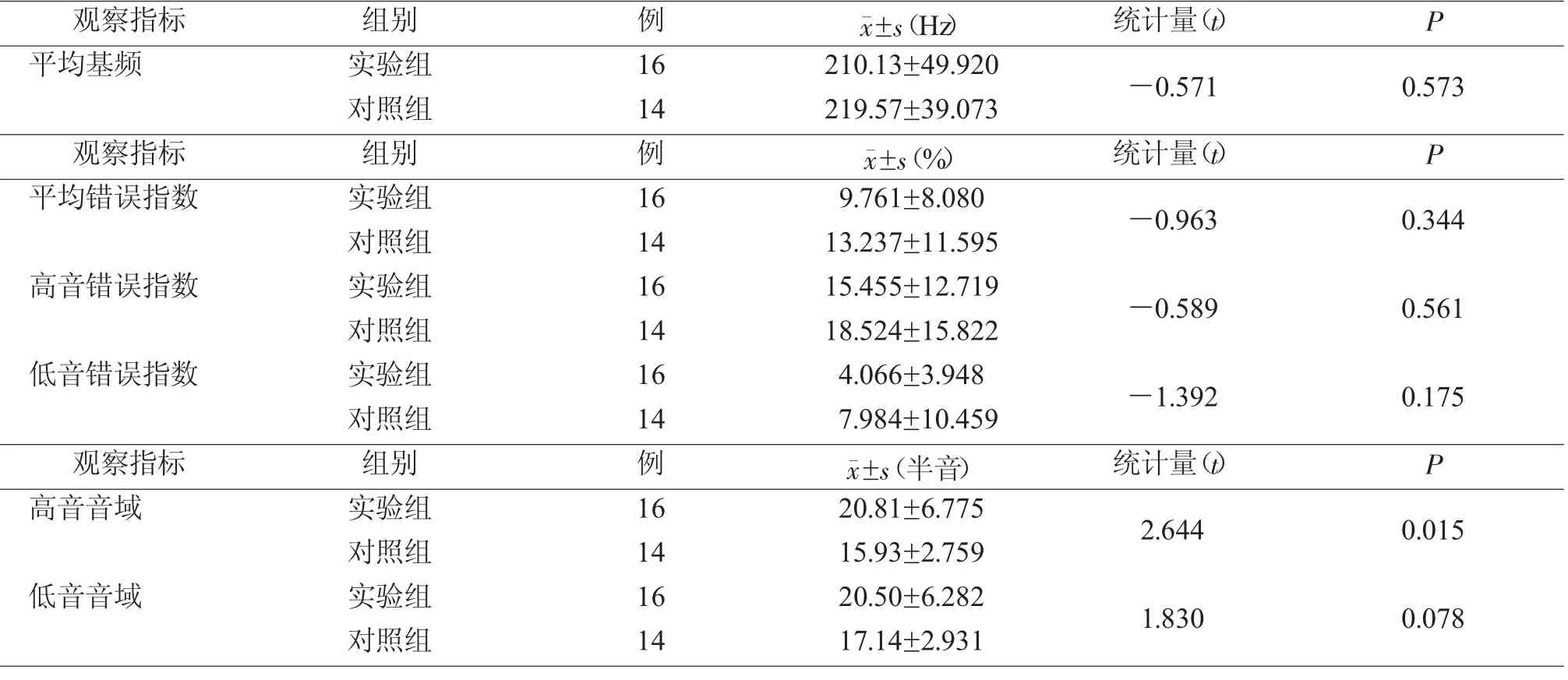

2.3 实验组与对照组治疗后嗓音声学分析组间比较在平均基频、嗓音疲劳指数、音域值中的低音音域差异无统计学意义(P>0.05),在音域值中的高音音域差异有统计学意义(P<0.05),见表5。

表5 两组治疗后嗓音声学分析结果比较

2.4 治疗前后实验组组内比较结果

实验组组内对嗓音疲劳指数量表积分、中医症候量表积分、平均基频、音域值进行治疗前后的比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。而针对嗓音声学分析中的嗓音疲劳指数值,组内比较差异无统计学意义(P>0.05)。

2.5 治疗前后对照组组内比较结果

对照组组内对嗓音疲劳指数量表积分中的休息后改善情况值,声学分析中的平均基频进行治疗前后的比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。而组内比较嗓音疲劳指数量表积分的前两部分(嗓音回避值、躯体症状值)、中医症候量表积分、音域值、声学分析中的嗓音疲劳指数值差异无统计学意义(P>0.05)。

讨论

在国外,嗓音疲劳尚存在应该被确定为独立疾病或综合征,抑或嗓音疾病相关症状的争议,但中医领域已确定声疲为独立的功能性嗓音疾病。中医认为“声由气而发”,充沛的肺气,脾胃气血生化充足,肾纳气为根本,在心主神明的协调统一下完成正常言语发声,另外发声器官声带的振动以及鼻、咽喉、气管等共鸣器官的参与,也是必不可少的。关于嗓音疲劳的治疗,颈部热敷、中药含漱及穴位推拿等都是临床可运用的中医传统治疗方式,除此之外现代医学中如嗓音训练、喉手法治疗[7]、低强度红光疗法[8]、水化治疗[1]等手段在国外文献中有所涉及,但具体临床研究尚未深入。揿针是改良皮内针,被用来治疗嗓音疲劳是一种探索创新,是皮部理论和腧穴理论相结合的具体运用,同时具有浅刺和久留针的特点,但它需要被深入挖掘,并运用更严谨的试验设计准确客观评估其临床疗效。

音域是指发声所能达到的最低音调与最高音调的范围,音域越大,提示受试者对嗓音强度、频率的调节性越好。高音音域值提高,说明揿针治疗后,患者对声音的调节控制能力提高[9]。其机制在于浅刺皮部腧穴,延长留针时间,达到针刺的累积效应,促进新陈代谢,改善神经调节功能,缓解喉内喉外发声肌肉疲劳,从而达到缓解嗓音疲劳的目的[10]。本试验遵从辨证选穴、局部选穴、远端选穴相结合的原则,选取足阳明胃经经穴人迎、足三里和肺、脾的背俞穴肺俞、脾俞,选穴配伍契合嗓音疲劳中气不足病机。正如《景岳全书》中提到:“声音出于脏气,凡脏实则声弘……”,肺脾之气充足,声由气而发,再者脾藏意,五声中主歌,脾胃强健,中气充足,则用嗓守意,控制力强。所以推论揿针对证选穴治疗中气不足证嗓音疲劳患者可以增强其对发声的控制能力,使其音域扩大。同时也推测音域测量对于评价嗓音疲劳的治疗疗效是合适的。

实验组组内比较除嗓音声学分析中嗓音疲劳指数没有统计学差异外,其余评价指标组内比较均差异明显,且显示主观评分及客观参数优于治疗前,说明揿针治疗嗓音疲劳是有效的,但组间比较实验组并未显示出明显的优势,这可能与多方面因素相关,首先考虑样本量较小及脱落率高的问题,但基于本试验并没有相关研究基础,样本含量估算没有合适代入参数及脱落率控制不佳等原因,本试验可作为后期扩大样本量、改善试验流程的预实验,需要更进一步研究探讨。对照组组内比较在VFI量表中休息后症状改善值存在差异,而对于这一差异性表现,也许正是安慰揿针效果的体现,行为干预配合穴位揉按可以起到安慰剂允许范围内的疗效,故而产生了组内比较的差异[11]。实验组与对照组组内比较基频都存在差异,这样的结果很难说明揿针在治疗嗓音疲劳时基频的变化是否与疾病的恢复密切相关,最大的可能是揿针实验组在改善基频方面没有起到理想的作用。预期判断声学分析中的嗓音疲劳指数本应是最适合用来评估嗓音疲劳患者治疗前后的疗效差异,但实际结果无论组间组内均无差异。其原因可能是揿针治疗嗓音疲劳明确无效,再者该检测手段受主观因素及个体差异影响明显[12],也许受试者可通过主观意志力完成嗓音疲劳测试,所以对于很少用于临床研究的嗓音疲劳测试在评估临床疗效可行性上,需要多加思考。所以本实验所使用客观评价参数的选择是否适合嗓音疲劳的临床研究都是需要进一步探讨的。