名画修复悲喜剧

不见天

NO.1《无玷圣母》:重金求毁容?

被修复坏的仿作

在修复艺术品的道路上,西班牙人总是保持着越翻车越要开的倔强冲劲儿。《无玷圣母》原作由巴洛克时期著名西班牙艺术家巴托洛梅·穆里罗创作,主要表现圣母玛利亚的纯洁。该作对后世圣母形象的创作产生了重大的影响。

西班牙一位收藏家手中有一幅《无玷圣母》的仿作,因为画作有一些瑕疵,他花重金请修复师进行修复和清理,但结果让人啼笑皆非。之后,这位收藏家又让修复人员进行了第二次修复,于是,这幅画目前颇具抽象风格。

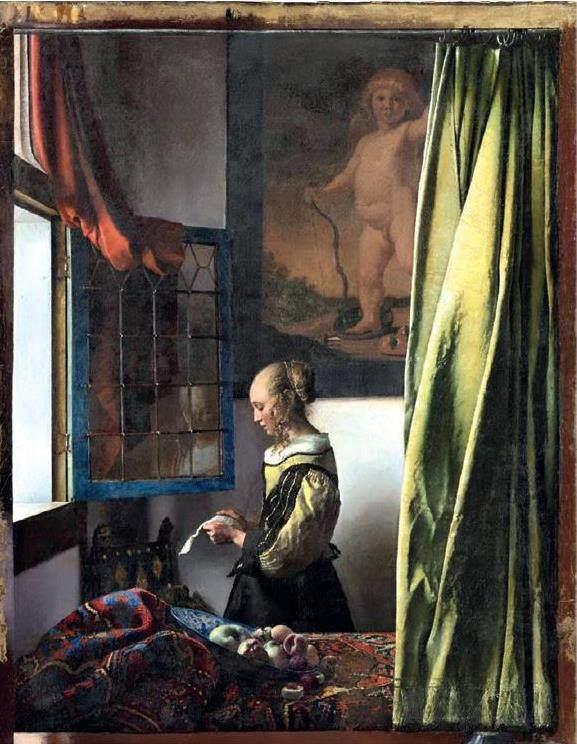

NO.2《窗边读信的少女》修复发现“地下情”?

維米尔与伦勃朗、凡高并称荷兰绘画三杰。他的作品,总让人沉浸在优雅、宁静的氛围中,这幅《窗边读信的少女》也不例外。

早在1979年,修复人员通过X光检查,发现画中的墙壁上,有一幅罗马爱神丘比特形象的画作存在,丘比特一头金发,站姿挺拔,身材壮硕,双眼凝视前方。这颠覆了人们对这幅作品的印象,丘比特的出现,似乎暗喻这位迎窗的少女正在读着一封情书,有种地下恋情曝光的感觉。

当时人们以为是画家将丘比特覆盖起来的,随着红外反射成像、X射线荧光等一系列检查,修复人员意识到,覆盖行为是画家去世几十年后才做出的,这种戏剧性的改变在修复过程中极为罕见。

NO.3《教堂前的村集市》随地大小便的,被发现了吧

《教堂前的村集市》是英国王室最有价值的收藏品之一,由著名画家奥斯塔德于1643年创作。奥斯塔德一向以画农民著称,这幅作品主要描述了一个位于教堂前的乡村集市,集市上聚集着形形色色的赶集人。这一系列人物都为英格兰和荷兰乡村地区的典型人物,玩泥巴的小孩儿、露天卖唱的民谣歌手、摆摊的小商贩等。

这其中最特别也最不雅的一位,当属在角落“方便”的男子。该男子曾在100多年前被藏在一位修复师增加的一丛灌木后面。这样做的理由,是维护英国王室的尊严。后来,英国皇家收藏信托机构的修复人员在经过仔细清洁整理后,使得这名男子重见天日。为了能成为王室收藏的荣光而被隐去的市井人物,或许才真正代表了底层人民的生活现状。

NO.4《女史箴图》:名画不怕开水烫

《女史箴图》是我国东晋杰出画家顾恺之的作品,其原画不知所终,现存为唐代摹本。该画是中国最早,也是唯一的一张绢本画,在八国联军入侵北京时,被带出圆明园,以12英镑卖给了大英博物馆。

这幅作品已走过了1600多年的历史,损坏十分严重。英国专家使用了各种检测手段,均不能辨别古画的成分,因此也不敢贸然修复。于是,中国古画高级修复师邱锦仙女士受邀来到大英博物馆,着手对《女史箴图》进行修复,她所做的第一步,就让在场的所有英国专家目瞪口呆——用开水进行正面清洗!

为什么古画不怕开水呢?原因在于中国书画作品所采用的宣纸,是用楮皮等材料制成的,纤维长,韧度高,遇水不易烂,而且古画的颜色比较牢固,热水冲洗不但可以冲掉灰尘,还可以消除水痕,对画作是不会有伤害的。这幅作品经邱锦仙女士的精心修复,可以说焕然一新。

NO.5《夜巡》:直播不带货,搞修复

2018年年底,荷兰阿姆斯特丹国立博物馆宣布将对其持有的“世界三大名画”之一的《夜巡》进行最大规模的修复,并专门直播修复的过程。一般来说,文物的修复过程都不会展示给观众,但此次修复工作不仅本地观众可以实地去荷兰国博的玻璃房参观,还可以在网络上360度无死角观看每一个修复细节。

此次修复工作不仅是清除灰尘和污垢,为画作重新上色,最重要的工作是让《夜巡》重新“胖”起来。一直以来,展示在荷兰阿姆斯特丹国家博物馆的其实只是原画的一部分,为了适合悬挂在阿姆斯特丹市政厅的两扇门之间的空间,它的四个边框都曾在18世纪被裁剪过。虽然被剪裁的部分不知所终,但是荷兰艺术家格里特·伦登斯曾临摹过这幅名画。在摹本提供的参考下,此次修复工作采用A I技术,并模仿伦勃朗的画风,实现对边框的完美复刻,将缺失的边框补齐。《夜巡》修复项目的完美收官,也让大众和修复专家们对现代美术品的修复工作有了新的视角。

NO.6《最后的晚餐》熨烫法也拯救不了的晚餐

艺术史上的瑰宝《最后的晚餐》绘于意大利米兰圣玛利亚感恩教堂食堂的一面墙上。这幅壁画在修复过程中遇到了很多问题,首先,达·芬奇绘画时,所采用的是“干壁”法,色彩粘着不牢,画面不久就开始龟裂,且因为创作时间久远,壁画上附着了很多灰尘,还受到食堂的潮气和油烟不断熏蒸,导致霉菌滋生,画面逐渐变色脱落。

历代修复人员为此画的修复,可谓绞尽脑汁,但收效甚微,甚至弄巧成拙。比如,修复人员曾试图用熨烫的方式防止壁画脱落,结果却造成画面下滑、变形,而且经过反复修复熨烫,一位门徒的手变成了“面包”,另一位门徒的胡子越“长”越长。

该画最后由罗马文物修复保护中心负责人巴赛利教授及其团队进行修复,在修复过程中先要去除5个世纪以来积攒的污垢、历代修复者涂盖的色彩和使用的材料。修复进度缓慢,有时每天仅以毫米计,且为了减少人的气味和灰尘对壁画的毁坏,每次仅限25人进入。该修复过程可谓旷日持久,前后进行了20年。

//摘自国潮博物社微信公众号,本刊有删节/

——战斗的圣母人