昆木加,花儿绽放

昆木加哨所

“昆木加”藏语意为“鲜花盛开的地方”。昆木加哨所被誉为“西南第一前哨”,地处方圆数十公里的无人区内,海拔4960米,年平均气温不到5℃,最低-37℃。

哨所组建于1960年,荣立集体一等功1次、集体二等功1次。

“我应当回去,西藏的千里边防线上应当有我的身影……”我的家乡在西藏拉萨,2017年6月,从昆明民族干部学院毕业前夕,我主动向组织递交了赴边申请,放弃留在内地城市的机会,转身走向雪域边关。同年8月,我被分配到77646部队任排长。

2021年1月,我被调到昆木加哨所担任哨长。

巡逻是边防军人的日常,每当走在祖国的边境线上,心中总会涌现出无比的自豪。2021年5月1日,迎着地平线上第一缕阳光,巡逻车在旷野飞驰,向着海拔5400多米的某界桩行进。车轮碾压着夜雨的积水,滋滋作响。1个小时后,因道路不通,官兵转为徒步巡逻,沿着近60度斜坡艰难攀爬。经过雨水冲刷的山路异常湿滑、泥泞不堪,我一马当先走在队伍前,还取出背包绳,让大家牵引借力。

走了一段后,我停下脚步,屏气凝神,捏土细查,抬头仰望。“绕道快速通过!”我转头大喊,大家没有迟疑,快速绕行。

巡逻分队刚通过,后方便传来“哗啦”一声巨响,塌方的土石将小路瞬间掩埋。官兵不禁后怕,若是稍有耽搁,后果不堪设想。我从小在西藏长大,熟悉各种自然情况,能根据地形、土质和天气等判断险情。

随着海拔升高,来哨所不久的新兵张惠开始出现高原反应,嘴唇发紫,呼吸急促,脚下一滑,眼看就要滚下山去。危急时刻,我一把将他拉住。随行的军医李向勇立即上前查看,大家帮忙将张惠身上的巡逻装备卸下。吸氧、服用抗高反药物后,他渐渐缓过来。

我每天都被这些舍生忘死、不畏艰险的故事感动着。2021年6月,接到上级命令,我们要对某路段进行巡逻。当时,巡逻的路还没有修好,我们就一步一步把路踩出来,4900米的海拔,来回30余公里。我们翻山越岭,走过沼泽地、乱石堆、70度的斜坡,在一个个险境中穿越。

巡逻回来的路上,我感觉双脚已经不是自己的了,踩着软软的,不知道是鞋里没干的水,还是脚上的血泡。列兵农盛观背着电台,已经累到了极限,一到休息时间就躺在地上起不来,平时的活泼开朗此刻荡然无存。我硬生生扶着他走了10多公里,才回到哨所。我脱下鞋,平生第一次看见那么大的血泡,也第一次真切地体会到“不抛弃、不放弃”的精神如何感人、鼓舞人。

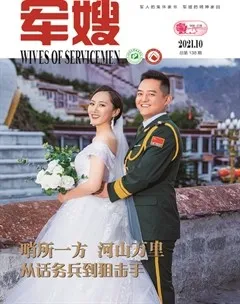

2021年2月的一天,妻子尼玛翻多告诉我要来探亲,我劝她不要来,可没有拗过她。

自从2019年7月结婚后,我们聚少离多。她是西藏日喀则人,之前在网上看到过有关哨所的报道,再加上聊天时我给她介绍的一些情况,她一直想到哨所体验生活。

2月20日,妻子来到哨所,刚一下车,脸蛋瞬间被大风吹得通红。我连忙叫她进哨所,战友递上热水,都想让她好好休息一番。她却说:“大家长年在这样的环境下工作、生活都不怕,我才吹一下怕什么?”

妻子硬拉着我到哨所周围转转。我带她参观了温室、植物工厂、老哨楼、新岗等地方。在昆木加哨楼不远处屹立着一个老哨楼,它建于1960年,在岁月的侵蚀下,一些砖石已残损。远远望去,像一个沧桑老人在诉说着坚守和信念,正门上方赫然写着“中尼边境昆木加哨所”几个红字。

妻子围着老哨楼转了好几圈,迟迟不肯离开。她抚摸着哨楼的墙壁,深情地说:“这是前辈奋斗过的地方,我们要时刻牢记重托,把祖国的领土守好。”

感叹于妻子的话,我向她保证:一定不辜负党的培养,接过前辈的钢枪,为祖国站好岗。

这次,妻子在哨所整整待了10天。经批准后,她和我们一起吃饭、一起巡逻,有时我们训练时她也在一旁观看,我开玩笑地称她为“编外女兵”。她总是很心疼我们,不止一次地说:“在这样的气候条件下坚守,辛苦你们了。”

2021年深秋,哨所各班宿舍重新装修天花板、粉刷墙体,大厅更换阳光棚,整改厨房,安装电热水器……昆木加气温虽已降至摄氏零度以下,但我们的心里始终暖暖的。农盛观平时还是很活跃,他说:“以前用水不方便,现在打开水龙头就有自来水,还能用热水器洗澡……感谢组织的关怀,我们一定把祖国的边防线守好!”

昆木加,藏语意为“鲜花盛开的地方”。在哨所旁,盛开着一种小花,不论是怎样的自然环境,它都能成长、开放。我想,它是为了那些勇敢而忠诚的哨所官兵而绽放,鲜艳,顽强。

(作者单位:77646部队)

编辑/张建动