北大红楼:奏响红色序章

回顾中国共产党诞生史,南有红船,北有红楼。

红色的砖墙、红色的屋顶、红色的窗棂和红色的故事……位于北京市东城区五四大街29号的北大红楼,前身为北京大学第一院,如今是北京新文化运动纪念馆所在地。

红楼楼面呈“工”字型,砖木结构,连地下室共五层。因这座楼的整座建筑通体用红砖砌筑,红瓦铺顶,被称为红楼。1916年开始兴建时,是作为北大预科学生宿舍大楼来设计的,1918年建成后改为北京大学文科、图书馆和校部所在地。

这座具有光荣革命传统的近代建筑,因后来在这里发生的一系列影响和改变中国命运的大事,成为中国近代史上的重要“地标”。1961年3月4日,北大红楼被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位;2016年9月,入选“首批中国20世纪建筑遗产”名录。

流光岁月,百年溢彩。北大红楼风华永驻,红色基因薪火相传。

播下红色种子

“红楼飞雪,一时英杰,先哲曾书写,爱国进步民主科学。”北大红楼,铭刻了太多风云激荡的历史印记,承载着太多革命先烈的丰功伟绩。从1918年秋北大红楼建成投入使用,到1921年7月中国共产党成立,3年间,陈独秀、李大钊、鲁迅等人在这里掀起了广泛的新文化运动;北大学子从这里出发,掀起了轰轰烈烈的五四运动;马克思主义在这里得到广泛传播,“南陈北李,相约建党”,中国革命的面貌为之一新。

1915年9月,陈独秀在上海创办《青年杂志》(第二卷改名为《新青年》)。1917年初,陈独秀应北京大学校长蔡元培邀请,出任北京大学文科学长,《新青年》编辑部随之迁到北京,实现了与北京大学一校一刊的结合,成为新文化运动的主阵地。在蔡元培大力支持下,陈独秀、李大钊、鲁迅、胡适、钱玄同等一大批新派学者集聚北大红楼,高举民主、科学两面大旗,使这里成为新文化运动的主阵地。

走进北大红楼,就是走进历史现场,这里有数千幅白底黑字的标语条幅、桌面上散落着笔纸传单……红楼一层东侧北端的“新潮社”,还原的是“五四”前夜的场景——学生们连夜手书3000多条标语,桌上摆放着游行的应用之物,铁皮喇叭、水壶,还有罗家伦起草的《北京学界全体宣言》……那呐喊声犹在耳畔:“中国的土地可以征服而不可以断送!中国的人民可以杀戮而不可以低头!”1919年5月4日,参加游行的学生涌上街头,从北大红楼出发向天安门进发,火烧赵家楼、痛打卖国贼,直至取得最终胜利。北大的进步师生是五四运动的主要领导者和参与者,北大红楼也由此成为五四运动的策源地,以“爱国、进步、民主、科学”为主要内容的伟大五四精神,至今仍闪烁着耀眼的光芒。

作为中国共产党主要创始人,李大钊、陈独秀等率先在北大红楼研究和传播马克思主义。1920年初,为躲避反动军阀政府的迫害,陈独秀从北京秘密转移到上海。李大钊不顾个人安危,护送他出京。途中,二人共商建党大计。当年就有人写过这样一首小诗:“北大红楼两巨人,纷传北李与南陈,孤松独秀如椽笔,日月双悬照古今。”

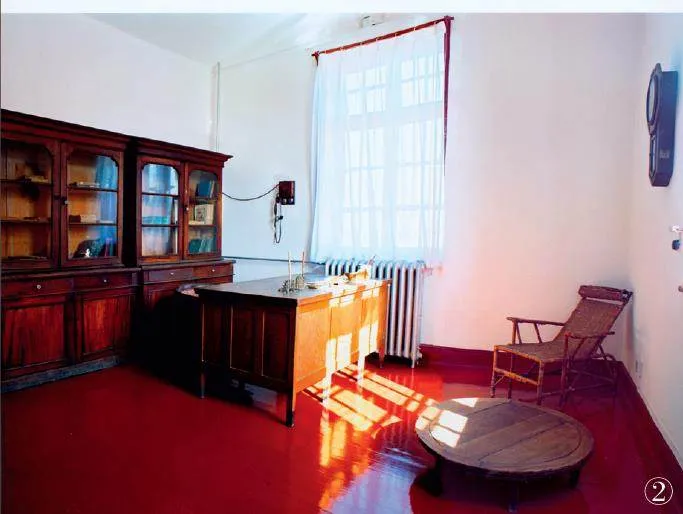

1920年10月,在红楼一层东南角的图书馆主任室,由李大钊主持,成立中国共产党北京早期组织北京共产主义小组。北大红楼也由此成为马克思主义在中国早期传播基地和中国共产党的孕育地之一。

恢复旧址原貌

走进北大红楼,以红色为主基调的地板和门窗,再现了当年开展教学活动的场景。殊不知,北大红楼的使用功能经历了一段特别的变迁。1962年9月,文化部古代建筑修整所迁至北大红楼办公。1963年12月,文物出版社也迁至红楼,此后近40年间,不断有文博系统的单位入驻红楼,最多时达到十几家。

红楼功能由学校教学办公用楼转变为机关事业单位办公大楼。

为了更好地传承和利用北大红楼,充分展示其蕴含的红色文化资源,2001年7月,中国革命博物馆成立北京新文化运动纪念馆筹备处。2002年4月,依托北大红楼建成北京新文化运动纪念馆。4月28日开馆仪式当天,李大钊之子李葆华,鲁迅之子周海婴,蔡元培之女蔡睟盎、之子蔡英多等新文化运动倡导者的亲属及社会各界知名人士300余人冒雨赶来参加仪式。在红楼建成投入使用至首次开馆的84年中,有50年作为办公机构,外人无缘见其内貌。当这些革命后代怀着无比崇敬的心情走进红楼,亲睹父辈在红楼学习工作,特别是开展新文化运动、传播马克思主义的场景时,激动得热泪盈眶。

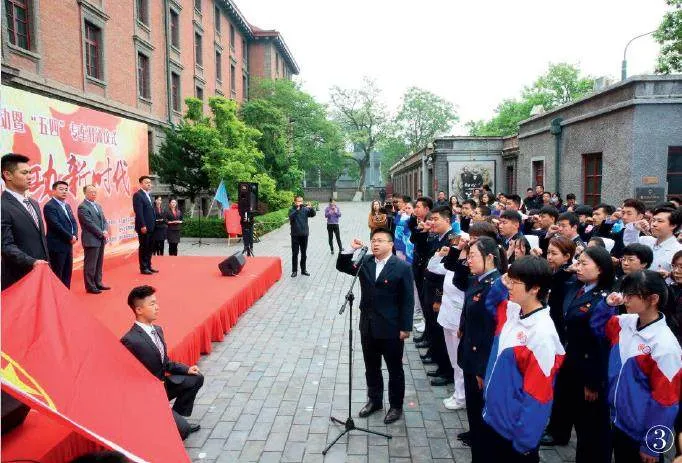

2008年,在北大红楼建成投入使用90周年之际,国家文物局红楼管理处对红楼进行了大规模修缮。北京新文化运动纪念馆拍摄了《红楼往事》宣传片。至此,北京新文化运动纪念馆成为全国唯一一家研究宣传新文化运动的旧址类博物馆。每年“五四”“七一”前夕,海内外观众纷纷走进红楼,探寻红楼所蕴含的红色基因和革命文化,汲取前进的动力。

展现永恒风景

北京新文化运动纪念馆坚持以北大红楼为依托,秉承宣传和弘扬以“爱国、进步、民主、科学”为主要内容的五四精神,不断创新展览形式、丰富展览内容,向广大人民群众尤其是青少年进行生动的爱国主义教育。

在2018年北大红楼建成投入使用百年之际,北京新文化运动纪念馆推出“永恒的风景:北京大学红楼建成百年纪念展(1918—2018)”,展出实物展品166件、历史照片216幅,其中文物110件,多数系首次展出。积极推动与原中央编译局合作建成“不忘初心——马克思主义在中国早期传播陈列馆”,辅以开展党史教育系列活动,受到社会各界好评。

2019年是五四运动100周年。北大红楼作为承载新文化运动历史的标志性建筑,一时间成为社会各界参观见学的热点场所。为了更好地发挥北大红楼的红色资源优势,馆党委认真学习习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上的重要讲话精神,认真贯彻落实国家文物局党组决策部署,深入挖掘红楼所蕴含的红色基因和革命文化,扎实推动北大红楼提升改造、扩大开放面积,不断提升展示水平。2019年9月4日,再次完成改造后的北大红楼正式对外开放,使一、二层形成了完整的参观回路,大大提升了观众的参观体验,为开展第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育提供了良好活动场所。北京新文化运动纪念馆当年接待观众达34.6万余人次,单日最高接待量,是往年的五六倍。2019年底,纪念馆被中宣部命名为全国爱国主义教育示范基地。

2020年因受新冠肺炎疫情影响,纪念馆推行“闭馆不闭展”,推动“北京大学红楼纪念展”入驻“新华云展”。5月4日,1名青年职工担任主播,带领6名青年职工,以新颖的设计、经典的着装、动人的歌声、琅琅的读书声,展现了新时代青年的风采,吸引了大量观众上线观看并引发热烈讨论,不到10分钟在线观众超过30万人。据不完全统计,当天在“学习强国”等平台在线观看人数近500万人,超过了国内许多省级博物馆、一级博物馆“云博物馆”直播在线观看人数的纪录。5天的直播,让观众居家“云”游北大红楼,直观全面地了解北大红楼及其所承载的红色文化魅力。据统计,5天直播页面曝光量超1亿次,合计覆盖用户数超1700万人次。

2021年以来,为迎接中国共产党成立100周年,北京新文化运动纪念馆正在对北大红楼进行新的提升改造。紧紧围绕建党100周年策划相关展览,拍摄红楼故事微视频,以更多优秀作品讲好红楼故事,讲好中国共产党的故事。忆往昔峥嵘岁月,看今朝百舸争流。

走过百余年历史的北大红楼依然焕发着青春活力,其所蕴含的丰富历史、文化内涵,犹如一座巍峨的丰碑,矗立在首都北京,让一代代中华儿女从中汲取红色养分,获得永续前行的精神力量。

(作者为北京新文化运动纪念馆办公室主任。本文中史料内容参考文物出版社出版的《北大红楼历史沿革考论》,中共党史出版社、党建读物出版社出版的《中国共产党的九十年》等)

精神火炬

百年红楼,芳华永绽。在红楼里发生过的重大历史事件中,蕴含着探寻真理的求索精神、敢为人先的创新精神、天下己任的担当精神、不怕牺牲的献身精神,成为我们党在前进道路上战胜各种困难和风险的强大精神力量和宝贵精神财富。这栋建筑曾经激荡起的历史风云,依旧清晰而鲜活。

全国各地还有不少像北大红楼这样的红色文化地标。这些地标见证了一段段峥嵘岁月,承载着中国共产党百年的红色记忆。为了将红色基因更好地传承下去,我们应该进一步对这些历史遗迹加以整合利用,让红色文化产生更大的社会效应。

也希望更多观众走进这些场馆,与沧桑历史握手,向革命前辈学习,在细微之处感受历史温度,在感动中体味红色文化、传承红色血脉。

——北京市东城区政府地方志编委会编辑部主任胡澄

编辑/牛鹏飞