转动时光的缝纫机

一个周末,哥哥提议回老家看看,我闲来无事,便随他一起回去。老家在陕西省吴起县长城镇安门村,离我们居住的县城约60公里路程,开车需一个小时左右。长久不住人,院子显得格外冷清。我们在收拾旧物时,看见了奶奶的缝纫机,酷爱油画的哥哥拿出随身携带的画笔、颜料,开始对着缝纫机作画。跟随着哥哥的画笔,关于奶奶的记忆奔涌而出。

奶奶一生为人直爽,热情大方,是她那个年代少有的“女强人”。她凭着自己的手艺走出农村,在镇上开了一家裁缝铺,专门为人缝制衣服。在二十世纪七八十年代,农村的女人们都会踩踏缝纫机完成一些简单的走线工作,缝制床单、被罩什么的。但奶奶算得上是一个不错的裁缝,还手把手指导、培养了几个徒弟。

那时候,奶奶除了做家务外,其他时间都坐在缝纫机前,不停地踩踏,不停地折叠碎布。她经常把一些细碎的布缝在一起,做成坐垫、门帘什么的。缝制门帘可是有学问的,因为碎布花色不同,穿插开来才美观。有那么一段时间流行挂布尖缝制的门帘,亲戚们把家里的碎旧布或者娃娃不穿的衣服背来,左一句“二姐”,右一句“二婶子、二嫂子”(奶奶在娘家排行老二,爷爷在家也是排行老二),请奶奶帮他们缝制门帘。热情的奶奶总是微笑着一一答应。为了尽快把亲戚们的活计赶出来,她一手转着皮带轮,一手捉住布尖控制底线和面线,脚底下不停地踏着,有时一坐就是一天。门帘做好后,奶奶再用特别厚重的电熨斗仔细将门帘熨烫好,叠好后整齐地摞在一起,里面夹上小布条,一一记上哪个是谁家的。

我记事时,男孩子时兴穿中山服,奶奶就给我哥哥和几个堂哥每人缝制了一件。先将一块黑蓝色布平铺在案板上,用碎块肥皂一丝不苟地画好线条,袖长、背长、前襟等尺寸都要仔细标记好,上面两个小衣兜,下面两个大衣兜。画好后,奶奶用剪刀几下就剪出个轮廓来,接着就传来缝纫机“嗒嗒嗒”的声音。给孙子们做衣服,应该是奶奶最幸福的事,满眼的慈爱,每一道皱纹似乎都在跳跃。十来岁的哥哥们穿上新衣帅气又精干,个个开心极了。

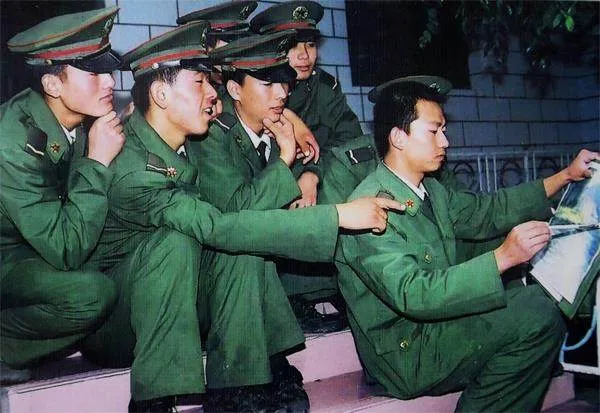

哥哥小时候比较调皮,用奶奶的话说就是“猴王”,不好“管教”。奶奶经常说,应该让哥哥去当兵,好好磨炼磨炼。等到2002年,哥哥在一所美术学校中专毕业后,父母真的让他去当兵时,奶奶嘴上说好,却抬起手抹眼泪,然后嘱咐哥哥一定要争气,在部队好好干。

哥哥当兵去了新疆,不久便来信说因为会写会画,在训练之余还负责出板报。奶奶看了信,笑得合不拢嘴,说哥哥好样的。后来,哥哥的家信里会夹寄照片,有训练时的、有办板报的、有给战友画像的……有一次哥哥寄回来几张他的画,有打盹的爷爷、坐在缝纫机前的奶奶、家里多年前养的那只大黑猫……奶奶叹口气对我说:“你哥哥想家了”,随后又说:“娃娃出息了,看画得多好”,随即眉开眼笑,让我赶快回信,鼓励哥哥不要想家,好好进步。

后来,奶奶不开裁缝铺了,村里那些老婆婆们依然拿些布来让奶奶给做马甲、衬衣等,她总是满口答应,从来不嫌麻烦。奶奶一边做着衣服,一边和老婆婆们拉扯着儿女们的光景、孙子的前程。“我们亚东(哥哥的名字)在部队得奖了,立功了。”哥哥的成长,是奶奶的快乐源泉,也是她的骄傲。

2007年12月,哥哥退伍回到家乡。哥哥与奶奶团聚不到一年时光,奶奶便永远离开了我们。缝纫机也停止了工作,静静地待在角落里。

2009年正月初十,哥哥和他的初中同桌结了婚。婚礼上,司仪问起哥哥和嫂子的恋爱史,哥哥说他在初中就喜欢嫂子,奶奶可以作证。早在哥哥读初中时,奶奶便经常拿哥哥的同桌来取笑他,其实那是她老人家中意的孙媳妇。没想到,哥哥从部队退役后,哥哥的同桌果真成了奶奶的孙媳妇。遗憾的是,奶奶没有等到这一刻。

哥哥婚后第二年,跟父亲学起了泥塑。父亲做泥塑,在陕北一带小有名气。他带着哥哥为一些景点,塑造了不少传神之作。

哥哥还用石膏塑造了正在踩踏缝纫机的奶奶,每一道皱纹都清晰可见,特别是转轮的动作非常逼真。如今,哥哥已经成为职业画家,他也和奶奶一样,用技艺创造着值得回味的人生。

站在奶奶用过的缝纫机前,我仔细端详着,底座是用竹材特制而成,机身由黑漆包裹,上面印着一朵芙蓉花。几块旧的碎布和一把被奶奶磨得发亮的剪刀放在上面,电熨斗早已掉漆……那个蓝色的小瓶子里装的是机油。小时候经常看见奶奶把小瓶子嘴往缝纫机的各个小孔里钻,后来才知道,她那是在保养缝纫机。

现在,奶奶的缝纫机经常出现在哥哥的作品里,仿佛一直在时光里转动着,从来就没停止过。

(作者为陕西省吴起县采油厂工人)

编辑/张建动