俞晓夫:年少时画到昏厥,成熟后冷静为艺

俞晓夫

1950年生于上海,祖籍江苏常州。

1978年毕业于上海戏剧学院美术系,上海油画雕塑院副院长、教授。中国美术家协会会员,中国油画学会常务理事。中国美协上海分会副主席,上海师范大学美术学院院长。

2004年的《寓言》(三联画)参加“第十届全国美术作品展”获银奖。

画到昏厥

高中毕业后,俞晓夫被分配到上海客车厂工作。在那个年月里,上班其实也无所事事,于是俞晓夫开始拼命阅读俄罗斯文学、法国文学。他到处去借书,如饥似渴地读,一边读一边做了大量的读书笔记。就在这段打发时光的日子里,他碰上了一次机遇。从一位同学手里,他借到厚厚一叠前苏联《星火》杂志的插图。俞晓夫如获至宝,躲在工厂的小阁楼上没日没夜的临摹,一个半月的时间里,他竟整整临摹了600张。这种玩命似的临摹最终让他付出了代价,就在临摹完最后一张插图的时候,已经虚脱的他,突然从阁楼上摔了下来。他闭住眼睛觉得突然有几个亮亮的点在他眼前晃,慢慢这个亮点散开了。他一看这就是办公室的窗户。俞晓夫摔得腿骨骨折、脑震荡。但直到今天,他还在庆幸,因为受伤前他已经临摹完了最后一张插图。当俞晓夫在回忆自己学画的经历时,对自己充满感激,侥幸在年轻时曾经那么用功。那些画像有了灵魂,被鲜活地存放在他脑海里,随时可以唤出来派上用场。

天趣抒发

俞晓夫曾说“我也有自己的创作习惯,老朋友戏称我画画是“脚踩西瓜皮”,滑到哪里是哪里。我认为说得形象,但还要补充的是我同时又是很理智、很周密的。我作画没有草图、色彩小稿这一步骤,而是挑一个心情好的日子直接上画布。当然也要热身,比如先画习作写生,熟熟手;或者东翻西翻,主要是翻摄影画册,希望在里面能够找到可供提示的东西,譬如光影、气氛、质感、人物或动物在灵动状态下的一种神情和结构。这样想想、翻翻、看看几天,其间顺便在画布上做做颜色底子,等到稍干后便开始我梦游一般的工作。这时我往往画得飞快,但都是行色匆匆、不做肯定,涂改得也非常厉害,像是个建筑工地,凹凸不平、烽烟四起。但我喜欢这个局面,一直到我找到所需要的感觉为止。”

冷静为艺

我国的艺术市场尽管充满泡沫和浮躁,但还是属于火旺,且可以持续走相当长的一段时间。如果一个艺术家是处在一个足够自由的创作空间,那为什么还需要包装、炒作?中国的艺术市场应该说是国内艺术家奋斗了很多年才慢慢形成起来的,所以无论是国内画家还是海归画家都要以诚心的态度对待我国的艺术品市场,并对其进行保护。

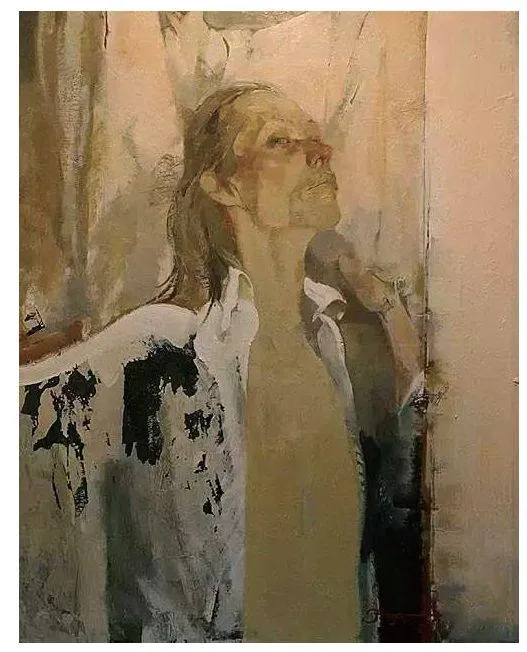

《我轻轻地敲门》

1984年,为参加第六届全国美展,俞晓夫精心创作了一幅在他艺术生涯中极为重要的油画——《我轻轻地敲门》。俞晓夫在画《我轻轻地敲门》以前,也画过很多类似这样的题材。他画过三联画《镜子》,画的是谭嗣同、詹天佑和林则徐。这三个人是清朝末年知识分子的典型。由于政治昏庸,他们受到了灭顶之灾。俞晓夫非常同情他们,也出于知识分子的良知,表达对他们的一种纪念。到了《我轻轻地敲门》,俞晓夫认为好像是这种题材的延续与总结。在整个创作过程中,俞晓夫始终处在一种自由的、无意识的、非功利主义的审美状态中。所有的安排都是那么精心却又不露痕迹。如梦幻意境的“泛黄旧照”,以及构思的高度戏剧性:任伯年、吴昌硕等四位海派画家姿态、面容各异,却有着相同的落寞寂寥的神情。他们四人和那只耳朵竖起的小猫,目光都投向同一个方向。敲门者是谁?正是躲在画外的画家“我”,也许这个“我”才是作品真正的主人公。俞晓夫自信地认为这将是一件具有重大价值的作品。然而这件充满人文精神的作品,却在那届美展中落选了。《我轻轻地敲门》的落选,引起了艺术界的广泛关注。此后,这幅画几乎成为所有全国性大型画册的必选之作。因为落选而声明名鹊,《我轻轻地敲门》成为俞晓夫向外界坦露的第一句“内心独白”。

“我觉得最有人气的东西还是写实主义。我的写实是比较个人化的,画一些自己想表达、带有人文意味的历史画,比如中国人和毕加索在一起这样的题材。有一次,我看照片突然有了一些感受,认为历史画应该是两边各有声部、舞台中有内容的合唱团,两边的画比较当代一点,与历史之间有些关联也可没有关联,当中的肯定和历史有关联。于是,我找到了表现的形式,即一种三联式的历史画,两面是现代的,中间的是相对比较中国化的东西。这些历史画超越了原有的历史画的概念,不是再现历史,而是穿越历史,是在历史题材、事件、人物上重建的一种意境。我觉得画得最成功的作品有两件,即《司马迁》和《清明上河图》。

“我喜欢把某段经典的文化大餐切一段下来嚼一嚼,品一品,重新组装一下。同时强调民族性,要找到一个有民族性的东西是很难的,但这是中国艺术家必须要过的坎。如果没有这一点,人家最多会说这是一个比较有天分的画家,但在历史层面没有太大的作为,这是很可怜的。把当代人和古代人组合在一起,是一种冒险。我把汉朝司马迁移进现代生活中,让他占有很大的比重;再如,画一些春秋战国时期的厮杀场面,让他们打得很厉害。难度很大,可能我的文化底蕴也不够,但我努力去做了。这样做的目的是想告诉人们要有一种责任感,如霍去病死在路上时年纪很轻,很多人扛着他在荒原上行走非常悲壮,我觉得这就是中国的东西。我这么多年真诚地面对自己,老老实实坚持自己的东西,形成了一种风格。”

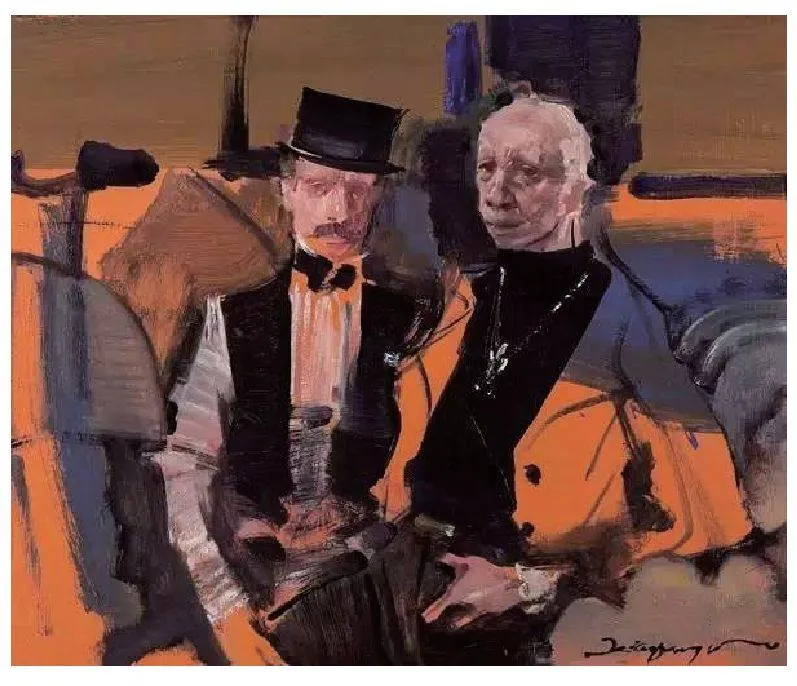

《一次义演》

1987年,俞晓夫又创作了一幅让美术界眼睛一亮的作品《一次义演》。在画面上,毕加索和俞晓夫带着一名绑着绷带的孩子在募捐义演,画面的右半部是战争留下的碎片和废墟。流动着的意念与人道精神的完美结合,让这幅油画获得了首届中国油画展的大奖,并奠定了俞晓夫在中国油画界的地位。

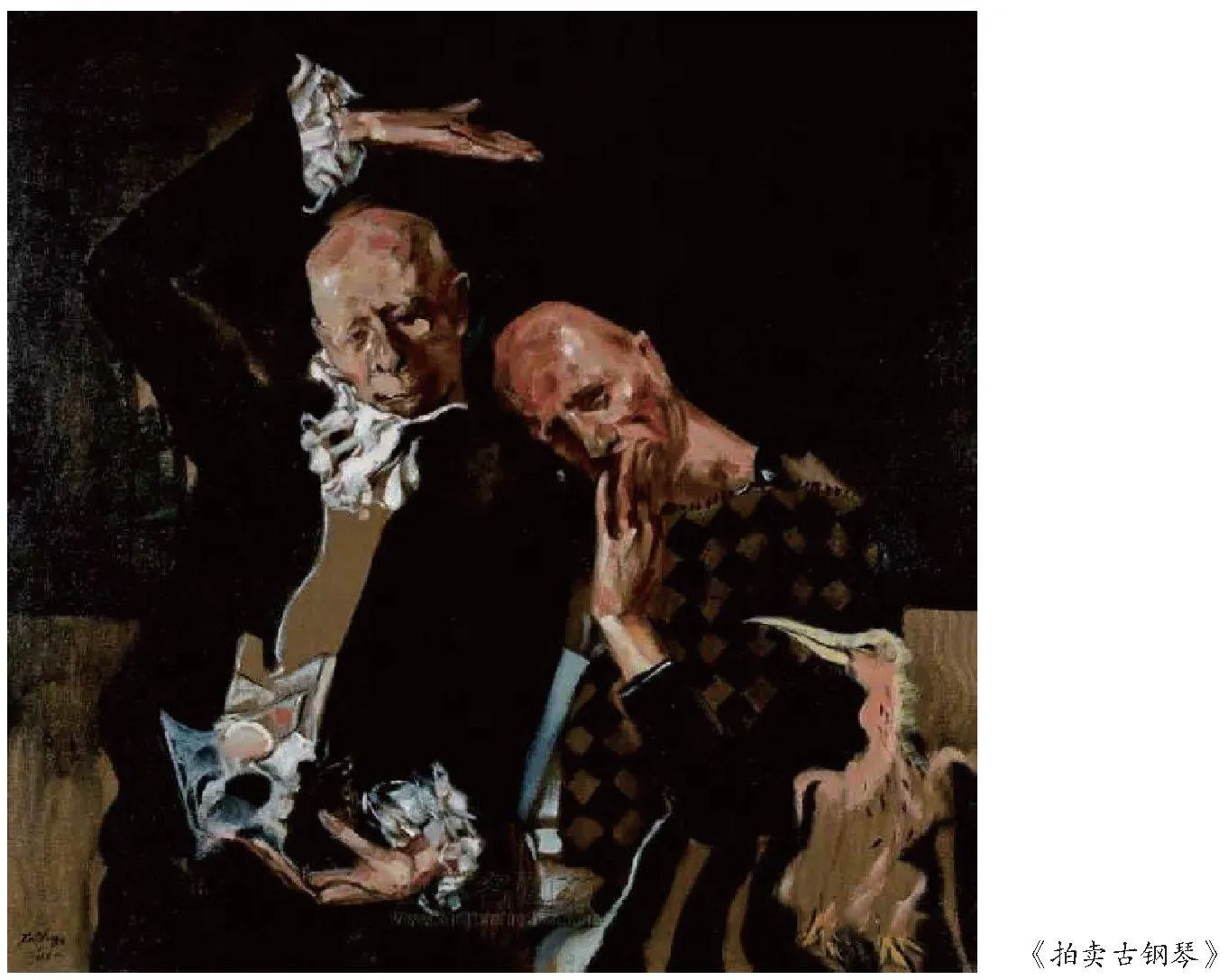

《拍卖古钢琴》

俞晓夫的《拍卖古钢琴》系列,在那些古钢琴上陈列着细节莫辨的人物和器物,时间和空间同时消蚀了他们的清晰。这些暗哑的琴键中满含对逝去的美好的悼念。俞晓夫坚持以独白的方式,倾诉着自己的想象。他是浮躁年代的沉潜者,是物质年代的思想者。他生活在一个自己想象的艺术世界,用独白向外面的世界呐喊出自己的声音。