新时代山水画创作中民族精神的体现

姜亦金1977年出生于山东寿光,现为艺术学在读博士,潍坊科技学院副教授、艺术学院院长、中国艺术研究院访问学者、中国国家画院卢禹舜工作室画家、中国艺术人类学学会会员、山东美术家协会会员、山东省美育资源库入库专家、寿光市文化之星、寿光市美术家协会副主席、寿光市美术馆馆聘画家。

[摘要]本文以新时代中国特色社会主义思想为指引,坚定文化自信,秉承时代感和社会责任感,深入探究山水画中蕴含的民族精神,一方面是笔墨语言技法表现的时代性,另一方面是山水画作品整体时代精神的反映。“笔墨当随时代”,作为创作者要能敏锐地感受时代特色,并用艺术语言传达时代性,注重创作的“象外之象”,从而在作品中表达民族精神。本文从艺术哲学角度简要分析民族精神与山水画创作的联系,并列举了一些表达民族精神的主要因素和方法,以期为新时代中国山水画创作提供一些启发和借鉴。

[关键词]山水画创作;民族精神;文化自信

一、当代山水画创作的成就

“天人合一”是中国传统艺术哲学的核心,老庄哲学则是中国山水的核心精神。中国山水画几千年的主题,蕴含着中国人对宇宙大千世界的体悟,如静穆、深沉、浩然正气、山水之质、自然至真等。可以说,山水画在本质上体现的是人与自然的和谐统一。山水一开始就是中国人人文精神的寄托,“高山仰止”“高山景行”是品德崇高的象征。古往今来,中国大地上雄伟博大的自然山水的本体精神为历代文人墨客所倾怀。

中国传统艺术的主要表现为“修身心,养气节”,山水画延续了礼乐文化的艺术功能。山水画发展至今,在中西交融的时代背景下,其表达形式日趋丰富,“山水”亦成为中国绘画艺术文脉观照下的一种精神象征。每个时代的艺术都有其鲜明的特点,历代山水大师在写生和创作中,都鲜明地体现着时代精神。

隋代画家展子虔所作的卷轴画《游春图》,开唐代金碧山水之先河,在早期的山水画中极具代表性。《游春图》反映了山水画处于变化发展阶段的特点,但总体上与后期成熟时期的山水画不可同日而语。宋代王希孟的《千里江山图》、张择端的《清明上河图》、南宋马远的《踏歌图》、夏圭《溪山清远图》与前人所作的山水画相比,在境界和画面构成上都有较大的提升。文人画开山鼻祖王维的《江干雪霁图》和《长江积雪图》,也难以同荆浩的《巨庐图》、关仝的《关山行旅图》、董源的《寒林重汀图》、巨然的《秋山问道图》等一较高下。当然,笔者不是在否认各朝名家的成就。几千年来人类的艺术和审美总是处于发展过程中的,每一个时代都有所进步,都有艺术瑰宝流传下来,供后人继承、创新和发扬。人类历史从来都是长江后浪推前浪,经过一代代的创新只会更强。这是发展的必然规律,适用于各个领域。山水画的创作也是在此规律中发展的。[1]

当今艺术界大体分为两个阵营:一是认为创新才是进步,要一直创新;二是认为要继承传统。提倡创新的人认为传统的山水画已经走入死胡同,不创新会使其失去原有价值。而固守传统的人认为只有传统的东西才是好的,离开传统的创新是离经叛道,是不值得肯定的,会使山水画失去原有的精神美内涵。这两种观点都有失公允,都是不符合事实且不可取的。

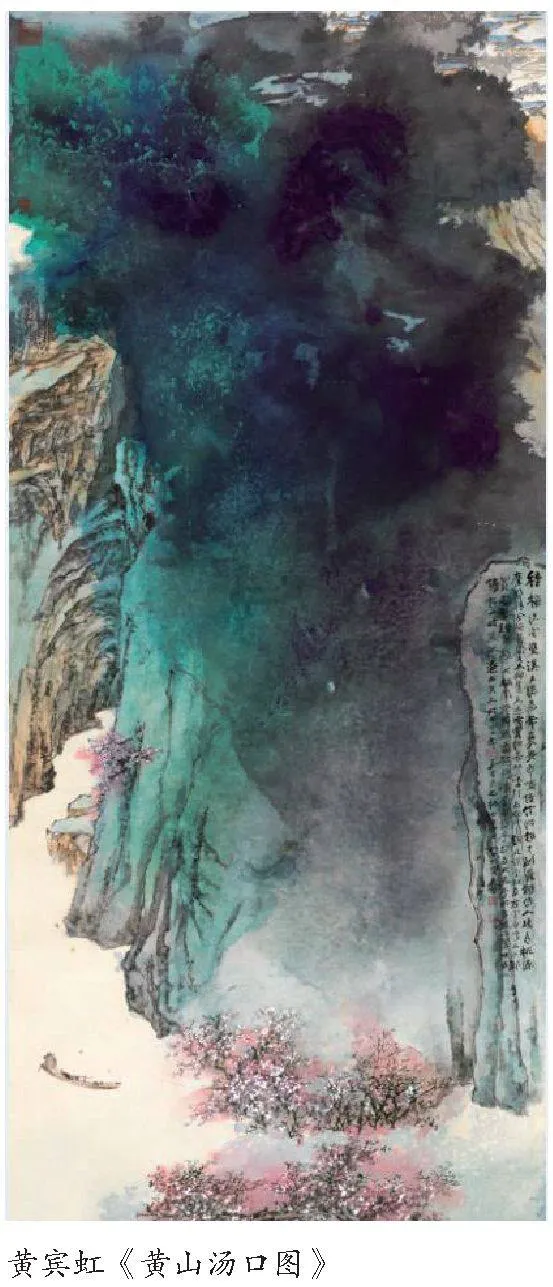

传统和创新是山水画创作中必不可少的部分,山水画一代宗师黄宾虹先生,虽然是以继承传统为主,但他所作的厚、黑、密、重的山水画在很大程度上是创新,是对古人的超越,而不是一味地继承。张大千晚年,仍孜孜不倦从事山水画的开拓与创新,在全面继承和发扬传统的基础上,开创了泼墨、泼彩、泼写兼施等新貌,给山水画注入了新的活力,影响广泛而深远。而李可染,还有后来的贾又福,他们在创新之路上不断开拓进取,与古人的山水画面貌完全不同,不论是在思想上、艺术上,还是在表达手法上都有重大突破。这是值得肯定的,相信他们的创作会在山水画的发展史上留下深刻的影响。

当代社会是一个多元的社会,各种各样的尝试和创新可以说是层出不穷。在历史的长河中,山水画也不断地得以发展,也一定会有真正的瑰宝出现。应该满怀信心地看待山水画的发展。因此,人们不应该仅看到现代山水画的不足,而应该用发展的观点看到当代山水画的成就。

二、当代山水画的文化精神价值

当代山水画是中国文化艺术中不可缺少的文化语言和表达形式,是在历史的洗礼下被赋予时代精神的新文化境界,它不断地被探索研究,既与时代相贴合,又被赋予了民族本土气质,“打上时代的烙印”是当代山水画创作的不变课题。从研究其艺术经验,到对当代山水画普遍共性的研究,从中国现代山水画发展脉络来看,个人经验与生命被注入当代山水画创作,使其更加鲜活且富有生机。

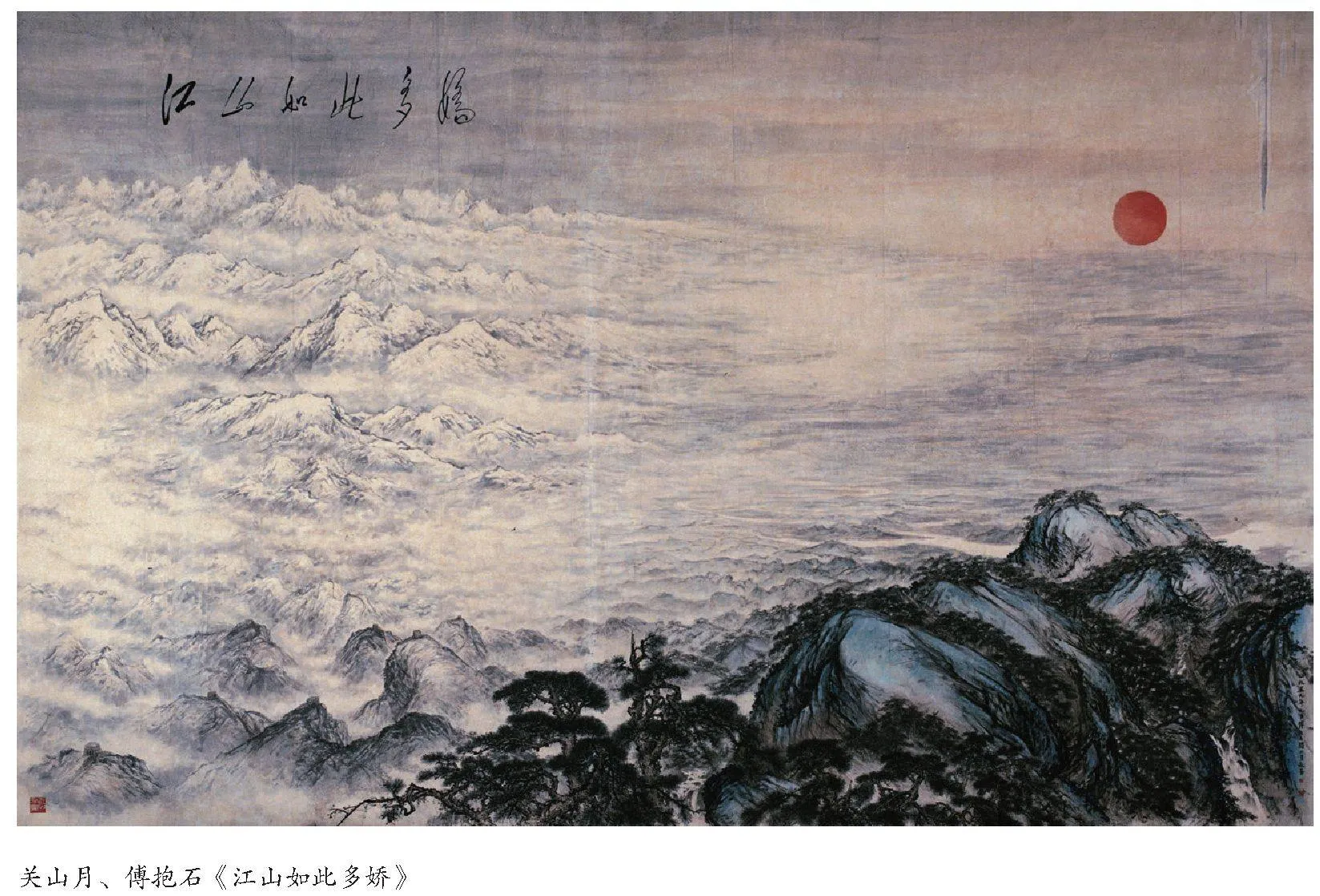

新文化运动拉开了我国现代文明的序幕,古代文化思想所传承的古典美内涵可能无法完全满足现代人的审美需求,中国山水画也随即进入现代文明之中。随着社会的发展、时代的变迁,中国山水画也逐渐进入了一个被别人接受的审美状态。新时代的山水画和传统山水画一样,都是该时代的精神和审美的表现,它受到以及时、纪实为特征的网络时代的影响和制约,呈现出立体、快速、多元发展格局。很多画家在坚守传统立足本源的基础上,广泛吸取其他文化艺术的营养,积极进行创新,以形成当代模式。在这一方面产生了一批代表人物和榜样模范,他们不甘愿在前辈大师的大树下乘凉,不仅继承和发扬古代名家的绘画技巧,而且更加注重探索未知的意境和画面,在当时的时代精神上探索更加私人化的精神境界,这一做法推动了山水画的进步。[2]傅抱石是“新山水画”的代表画家,在时代背景中不断创新,凭借雄厚的专业素养和学以致用的现实心态,强力引导中国山水画的发展。傅抱石和关山月合作创作了《江山如此多娇》,在创作时使用的典型的革命现实主义和革命浪漫主义相结合的方法,启发了后来许多山水画画家的创作思路,找到了一个能够在特定社会环境中获得成功的创作题材。

三、当代山水画创作中的民族精神

在文化内涵与艺术形式上,当代山水画在某种程度上充分体现了山水画对于民族精神的传承与发展。中国画家在山水画的创作和作品中表现出与中华民族意识和精神的融合,使山水画具有了自己的民族特色,从而使之得到了更为广阔的发展空间。因此,山水画想要继续得以传承与发展,就必须实现与中华民族意识和民族精神的结合,坚持中华民族的认知方式和审美理念,并借鉴西方绘画技巧进行有意识的创新,从而彰显中华民族的东方气度、东方趣味和东方情调。

山水画中的民族性是指“运用本民族的独特的艺术形式、艺术手法来反映现实生活,使文艺作品有民族气派和民族风格。”具有民族性的艺术作品立足于民族的文化传统及审美意识,表现人民群众的生产、生活、感情、愿望及其审美。鲁迅先生说:“只有民族的,才是世界的。”只有在积极吸收外来文化的基础上,不断发展民族艺术,才能使艺术作品具有真正的民族性。石鲁的代表作《转战陕北》构思独特、意境深远,用传统山水画表现了革命历史重大题材,令人耳目一新,为山水画的发展开辟出了一条新路。

民族文化最清晰地记录了该民族走过的历史轨迹,在近代山水画创作中,变革的呼声越来越高。人们期望绘画从形式到内容,尤其从内容方面来一个改革,改革就是突破,就是打破常规,创新必须有新的观念和理论,而开放和引进在这方面起到了促进作用,封闭的古代名家名作被拓展了思维空间,从而站上了时代的制高点,能够站在过去与未来的分水岭上,宏观地“瞻前顾后”;能够站在社会现实的最高点俯全球文化,使当代独特的山水画得以形成。贾又福的山水作品“以石观化”,强调了哲学于艺术的重要性,借助寓灵魂之石,与社会、历史、人生和万物的发展融合在一起,发人深省、启迪心灵。以哲学入画一直是中国山水画的至高境界,贾又福怀着对民族的深深情感,借助于太行山之形,根植于传统,又不拘泥于程式,达到了“境由心生”的新境界,形成了独特的艺术风格。

其实,每一种民族艺术都有它的时代性,山水画也同样如此,但意境作为中国山水画的一种特殊文化内涵,对山水画中民族意识和民族精神的传承与发展起着极其重要的作用,所以无论什么时候都应该坚持山水画对神韵和意境的追求。

四、当代山水画中所体现的文化自觉和文化自信

在山水画的发展过程中,不仅要看到优势,更要看到劣势。虽然取得了很大的成绩,但是就当代山水画的形式而言,许多作品丢掉了灵魂,形式雷同、缺乏个性,甚至有一部分画作所表现的内容和形式毫无关系,更有一部分完全没有精神可言。这与山水画的创作初衷是完全违背的,部分画家甚至抛弃了传统的笔墨,但是新的形式和语言又难以承担传统文化的重任,这也是当下中国山水画创作中所需面临的窘境。

从历史文化角度来看,每个朝代的山水画发展凝聚着强烈的时代文化内涵。荆关董巨、刘李马夏、元四家、明四家、清四僧乃至近现代的大家的作品,之所以能在中国美术史拥有一席之位,究其原因就是他们没有在外来文化中迷失自己,而是不断寻求突破和亮点,并继承和创作。画家卢禹舜试图用中西汇通的视角,以中国式的审美体验方式来表现新时代山水的精神内涵,在传统中赋予绘画以新的时代意识、现代视角,传递一种蕴含传统文化精神的审美风尚。

中华传统文化具有极为深厚的底蕴,中国特色社会主义进入新时代,在实现民族复兴的道路上,需要传承与发展优秀传统文化,唤醒民族精神的时代生命力,山水画作为中国传统文化的一座高峰,必须引导人民群众明德立志,凝聚民族灵魂,引领社会风尚,新时代山水画的创作要立足当代,坚持与时俱进和创新发展,“文章合为时而著,歌诗合为事而做”。当代一大批山水画家的画作中不仅融入了他们对生活的思考,以及对社会的理解,更有他们对时代的参悟,这些都是山水画新创作观形成过程中不可或缺的因素。现代人常常感慨,古代社会生产力落后,消息传送得慢,物资匮乏、条件艰苦,却留传下来了那么多的名作。这里有个根本的问题,就是画家本人把自己融入作品里,与时代融为一体,是在进行一种灵魂的创作,一种可以说是超过自然力的思想创造。[3]

习近平总书记在全国文艺工作座谈会上的讲话,点明了文艺“以人民为中心”的根本方向,山水画创作如何通过笔墨、形式、技法等元素,追求真善美的艺术永恒价值,扎根人民、扎根生活,书写和记录人民的伟大实践、时代的进步要求,彰显信仰之美、崇高之美,并深刻探究其民族精神是时代赋予山水画创作的历史责任。

【参考文献】

[1]杨文斌.传统文化的内自足与当代山水画创作题解[J].山西大同大学学报(社会科学版),2017,31(02):101-104.

[2]张忠.试论中国山水画创作中的当代性[J].美术教育研究,2018(05):16-16.

[3]王勇.文化自信与当代中国画历史题材创作的艺术表现[J].山东社会科学,2019(04):182-187.