嬗变、寓言及女性之梦:王文婷的炼金术

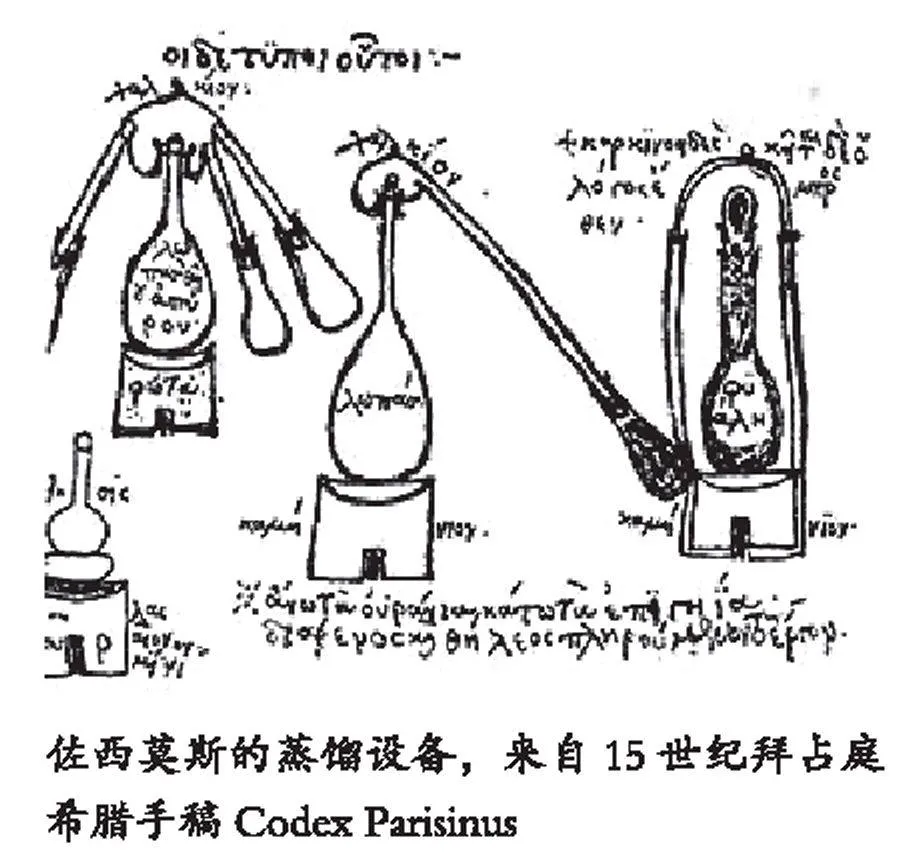

佐西莫斯(Zosimos)是一位生活在公元3世纪末至4世纪初的埃及炼金术士和诺斯替主义者(Gnosticism),他写了世界上最早的关于炼金术的书籍。在他留传下来的著作残篇中,佐西莫斯借助于神启,将炼金过程中的重要发现和主观感受以梦的形式记录下来。在不断睡去和醒来的循环中,原始科学和化学未分化的前身,呈现为一种更为宗教化的状态。王文婷“佐西莫斯的梦”的展览基调,是由王文婷将自身在铸造工厂的成长经验和感知,与古早时期炼金师在探索万物本源时所依托的精神相互联系所形成的。

对于炼金术士而言,梦具有预言性和象征性,这些特性使梦成为炼金术土在“蹒跚学步”时期达成自洽的中间通道和转换机制。诺斯替主义拥有诸多分支,佐西莫斯信仰的是流行于公元3世纪中叶的摩尼教(Manichaeism),这一派吸收了琐罗亚斯德教(Zoroastrianism)的善恶二元论、基督教的耶稣崇拜,以及佛教中的轮回观念。指出这一点,是为了表明,早期炼金术土混沌的信仰体系与炼金实践是紧密相连的。实际上,直到17世纪拉瓦锡(Lavoisier)使化学从定性转为定量,进而架构起新的化学术语体系,类似佐西莫斯式的炼金理论才逐渐式微。

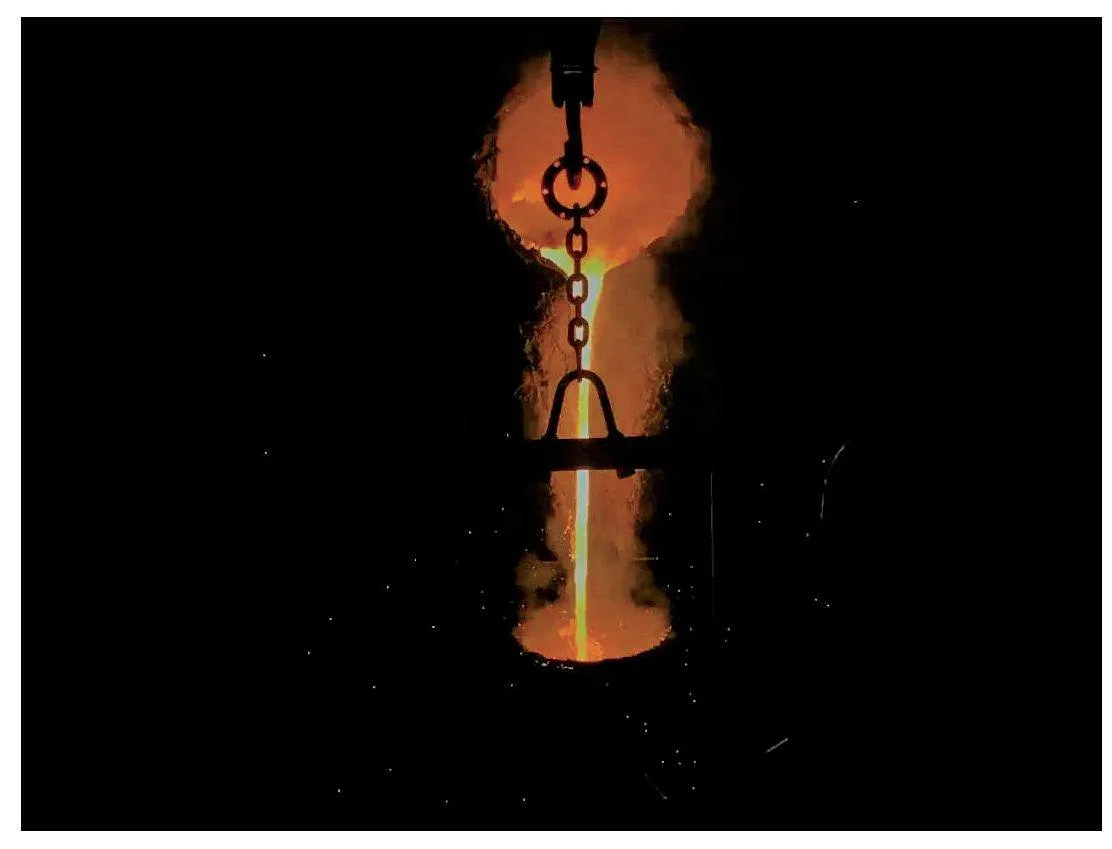

王文婷在铸造工厂度过的童年记忆,与古早时期炼金术土的感知模式具有智识上的相似性。她惊叹于材料变形的过程,即废金属由固态转为液态,又转化为固态,进而形成新的物质形态。如她自己所言:“我无数次观看在不断更替的铸造手段下发生的这一过程,它给我的并不只是视觉、听觉、嗅觉、体感等表面的简单感受,这里包含了所有的现象和神秘。”在佐西莫斯有关炼金术的神话起源中,在天使之战中落败的撒旦军团坠落到凡间,将创造物质世界的秘密告知凡人,由于人类对物质世界的认知是撒旦诱惑的产物,关于物质本身就形成了一对和神话相似的善恶结构。

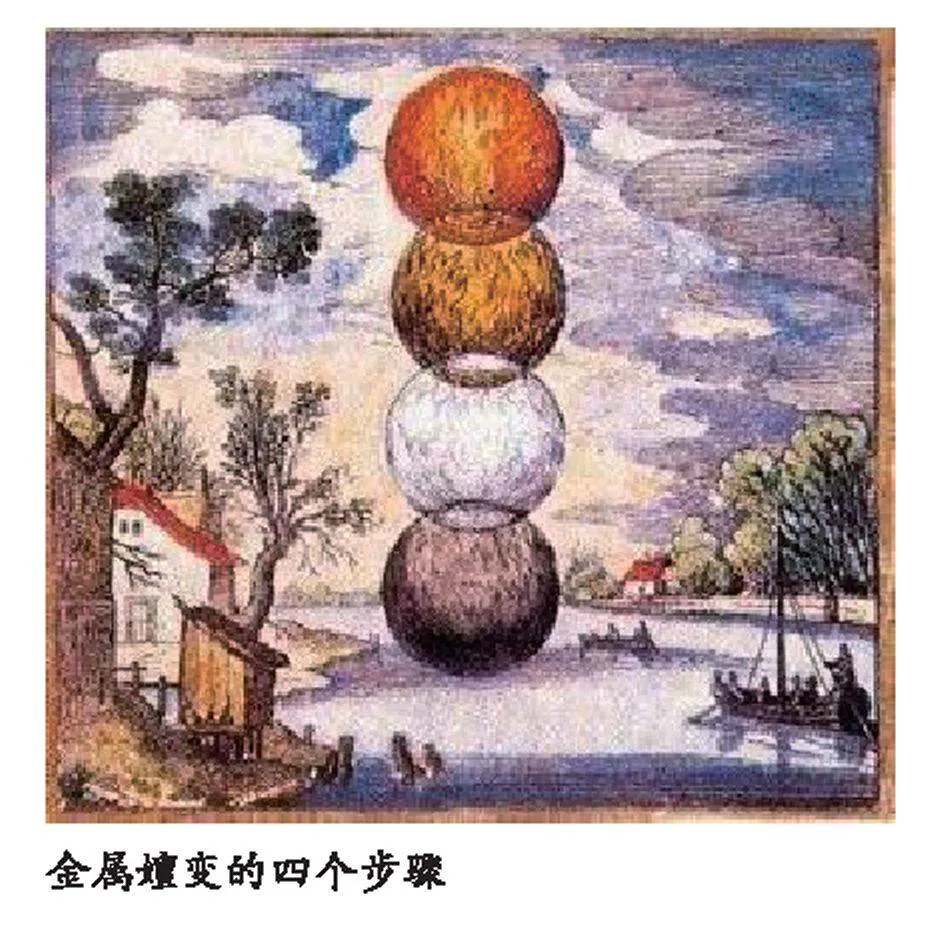

佐西莫斯提出要将物质的身体与灵魂相分离,将灵魂与更高级别的金属“身体”进行结合,从而达成一种嬗变。在他所著的书籍中,通过染黑、白化、染黄、染红这四个阶段实现金属的嬗变,金属的灵魂也因此不断升华。荣格(Jung)认为,早期的炼金术实际上是一种以自己心灵的发展为参照的自然现象的投射,佐西莫斯式炼金术也不例外。借鉴这一理论,王文婷将铸造工厂中那些在高度控制和限定生产逻辑中不被规训,甚至逃逸,与生产意志相背离的现象进行了提取,并赋予这些物质以新的喻体和象征性的外观。在这个过程中,王文婷着意将个人经验与对当下的真切感知进行结合。

铸造工厂中的成长记忆如同火种播撒在王文婷的内心,深刻塑造了她理解万事万物的方式。如果从外部视角将她的经历进行描述,或许将会更容易理解她为何会创作这样的作品。王文婷1985年生于河南省偃师市,该地隶属于洛阳市。搭乘工业化发展的快车,也依托于洛阳在中华人民共和国成立之后计划经济所建立的重工业基础,20世纪80年代末,王文婷的父辈从农民转为私营工厂主。同一时期,在其父辈工厂的周边,形成了一个完整的、以不同材质金属为基底的铸造集群。在这样一个工业社区中,王文婷得以近距离地观看物质形态的变迁。当时的她并不容易将这些基础物件与庞大的“工业巨兽”,和在其逻辑下生成的现代社会结构进行关联,而是迷失于铸造过程的无尽细节中。

作为后辈中的女性,她并未被给予承继家业的任务,但正因如此,她获得了在个人发展道路选择上的自由,从生发出自我的模型世界中跳脱出来,重新建构自我身份。完全进入艺术创作之前,王文婷曾有七年的时间从事在服装设计工作,但同时她也在进行绘画创作。基于亲缘和地缘的关系,她受到河南籍画家段正渠的指导,这一阶段她创作了大量基于纸本的作品。依稀可见她将内心的纠结、不安及个人身份等进行了意象化的表达。纸本或许是一种使她可以更好也更快进入绘画状态的媒介,但纸本的柔软与颜料的浸染方式与她的心性并不相合,或者说纸本的创作愈发无法承载她内心不断拉扯着的,那股铿锵有力的,来自铸造工厂的声音。尽管在首都师范大学的课程已经进行到一半,她又重新考取了中央美术学院实验艺术学院的研究生。2017年以课题研究为契机,童年时在铸造工厂的记忆被彻底唤醒。王文婷从自身成长的经验出发,再次介入那片轰隆作响的模型世界。

夹杂着对自我社会身份的犹疑,王文婷以对物质命运的思考为起点,展开了创作计划。在第一阶段,木料、覆膜砂、石蜡,这些铸造过程中的消逝物,与消逝过程所携带的神秘感形成了一组螺旋关系。基于此逻辑下的作品,呈现出两种不同的面貌:一是对于生产逻辑下本应消逝的物质的再现;二是对于物质命运的图像思考。伴随着记忆、思考和新经验的下潜,王文婷逐渐将个人对炼金术的文献研究,以更为贴合的状态投入创作中。炼金过程中物质的嬗变以颜色为成效认定,与以着装区隔人的社会层级具备一种平行关系。于是,在王文婷更深层次的思考当中,她认为给物质提供新的形式结构,与为物质设定新的身份和故事同等重要。

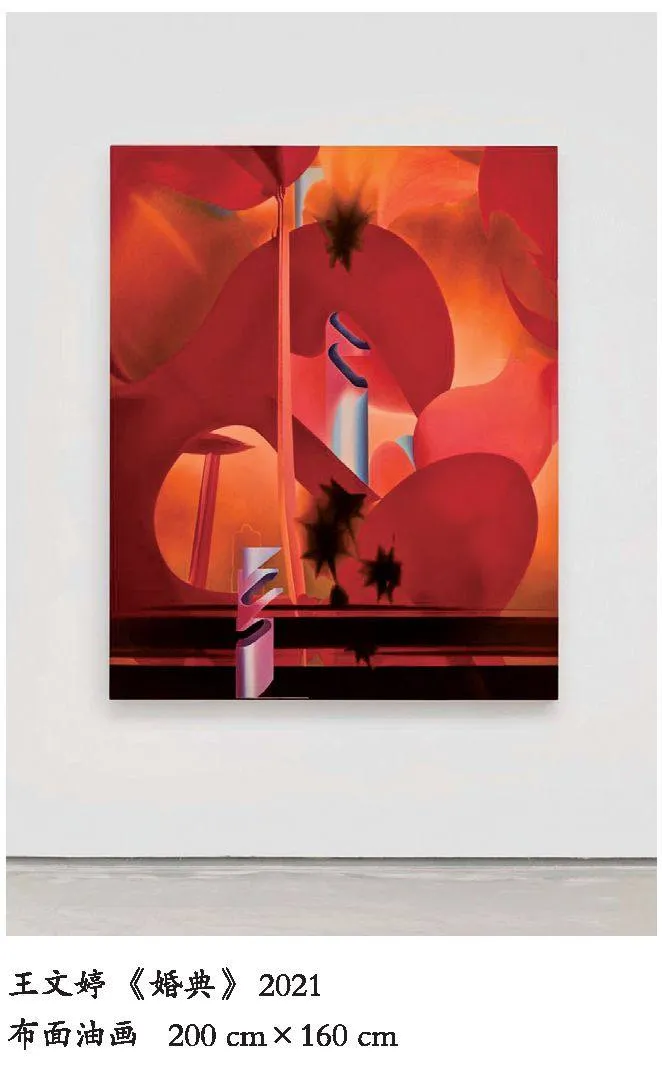

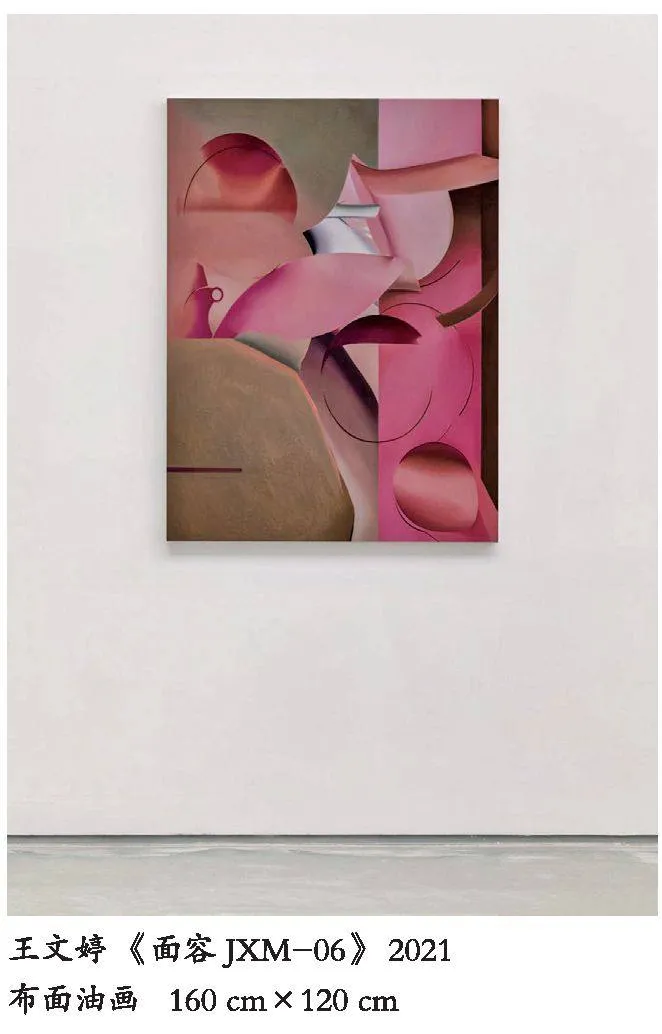

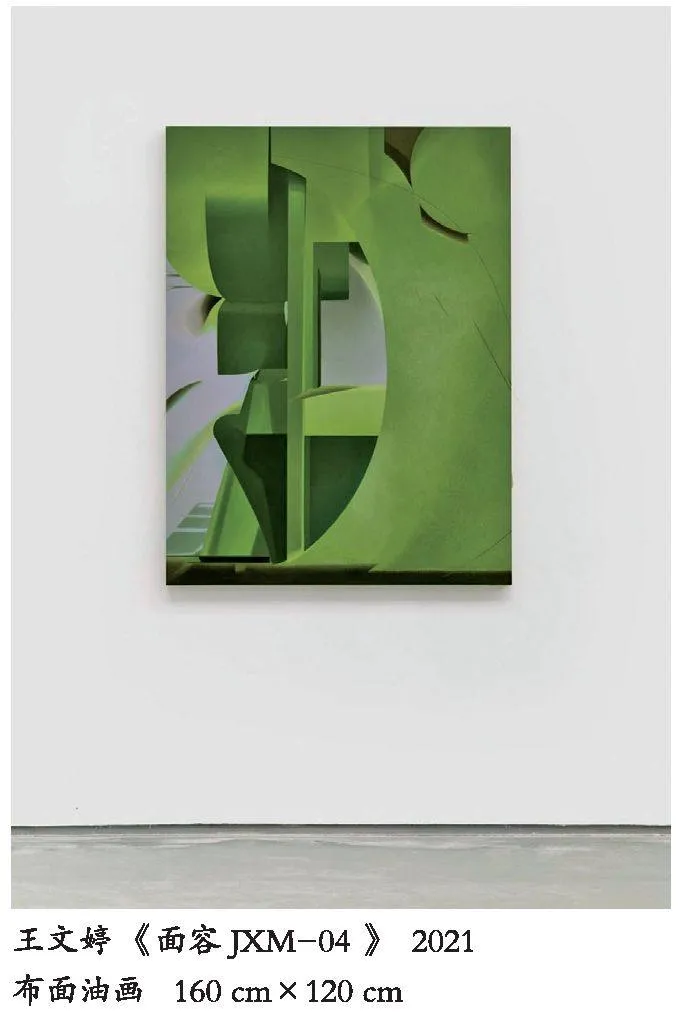

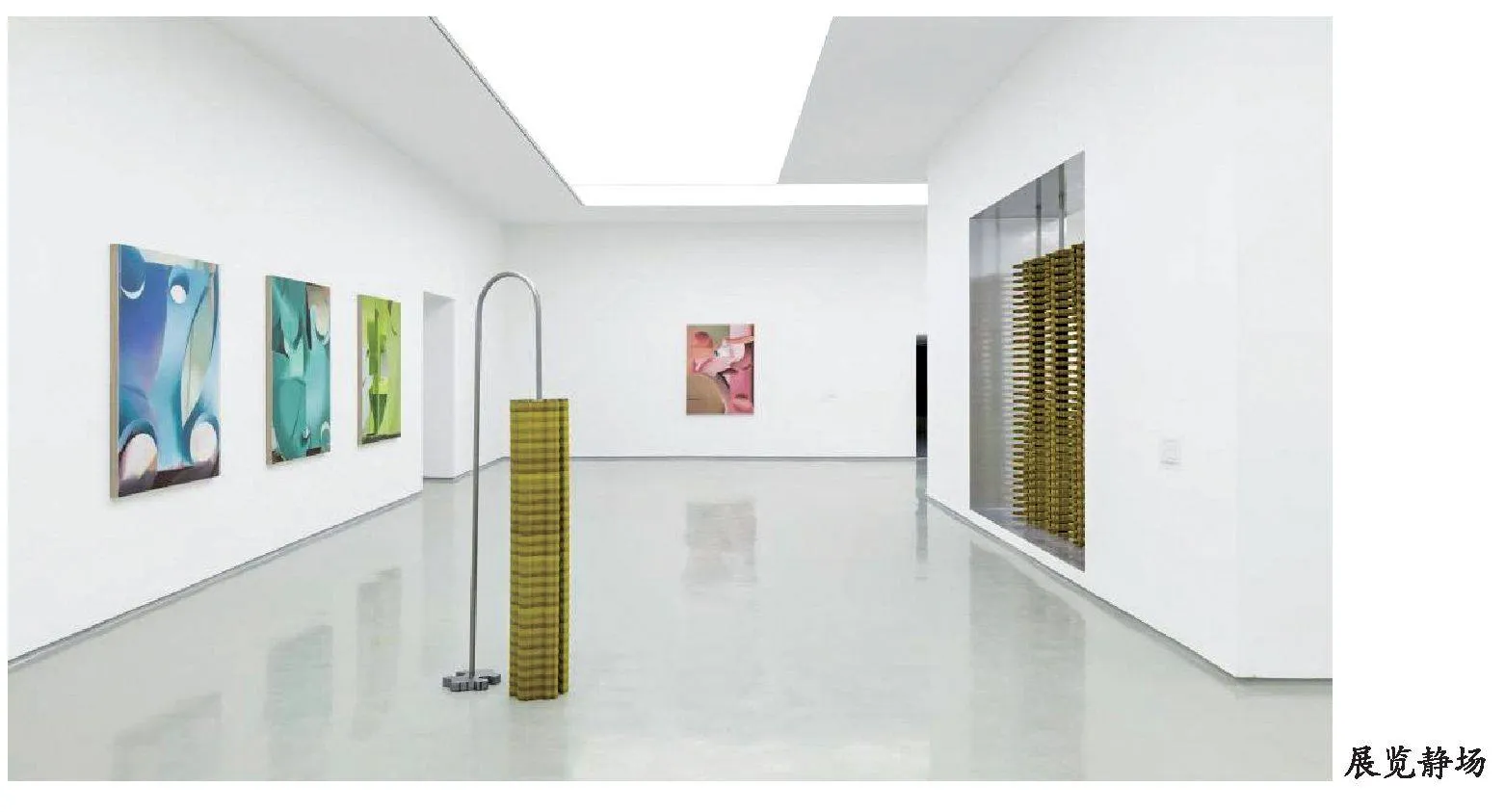

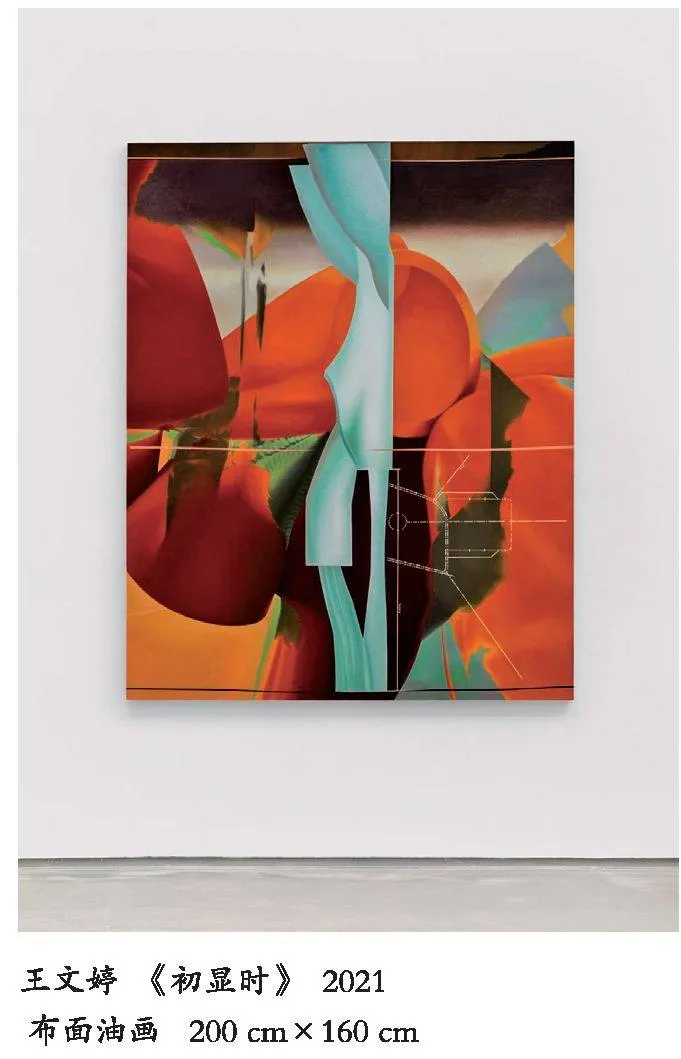

物质的嬗变生发于想象的祭坛,化合物在熔炉中,伴随着火与电的力量,时而显露时而沉潜,变为流体后被放进不同的模型,进入复制的逻辑中。在这个尽管嘈杂但频率统一的机动世界中,物质成为王文婷意识的载体,机械复制的快感对她而言就像倾听呼吸和感受心跳一样令人舒畅。物件生产过程中模型线条的利落与空洞的腔体,激发了一种填满的欲望。她将这些基于不同质料的形式进行提取,把个人的审美感受转化为画面。物质的“面容”在展厅中放置于一处,作为一组作品——《面容》,指向原生社区在地理上的亲缘性。在炼金术中,物质的嬗变过程往往伴随着连续性的,对于幻想的叙述。在作品中,王文婷给予物质在不同嬗变过程中带有崇高意味的想象景观,但同时这些想象的产物又是对实体物件的身份架构。《初显时》《婚典》《玫瑰园》这些带有递进式关系的作品,营造了一个关于工厂中物质生活的氛围烘托。在这些情境的保护下,那些承载了王文婷更深思考的物件,得以张开自己的伤口,直白地讲述工厂生产过程中的控制与失控,以及需要多大程度的牺牲才可以从被限定的命运中逃出生天。

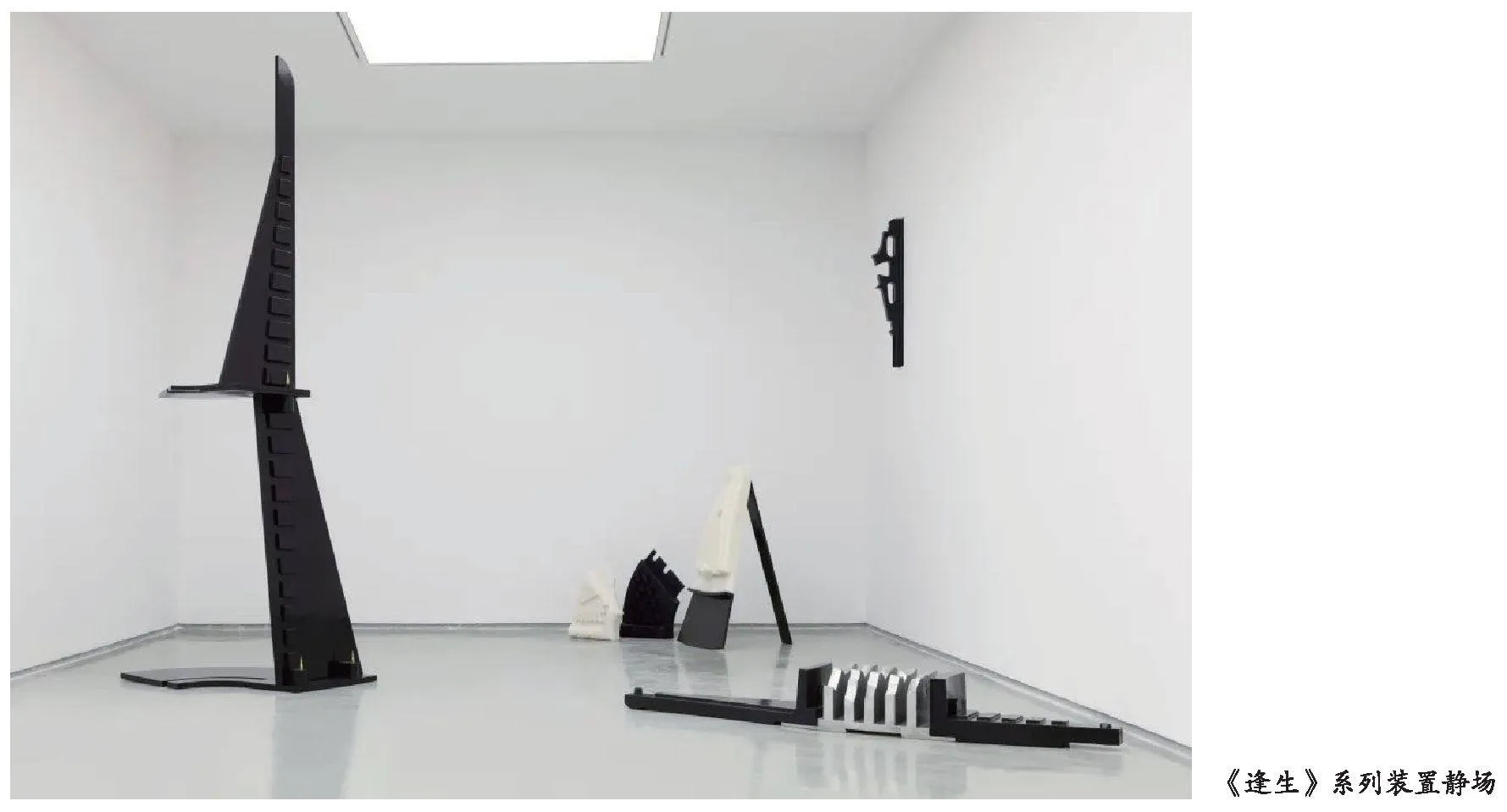

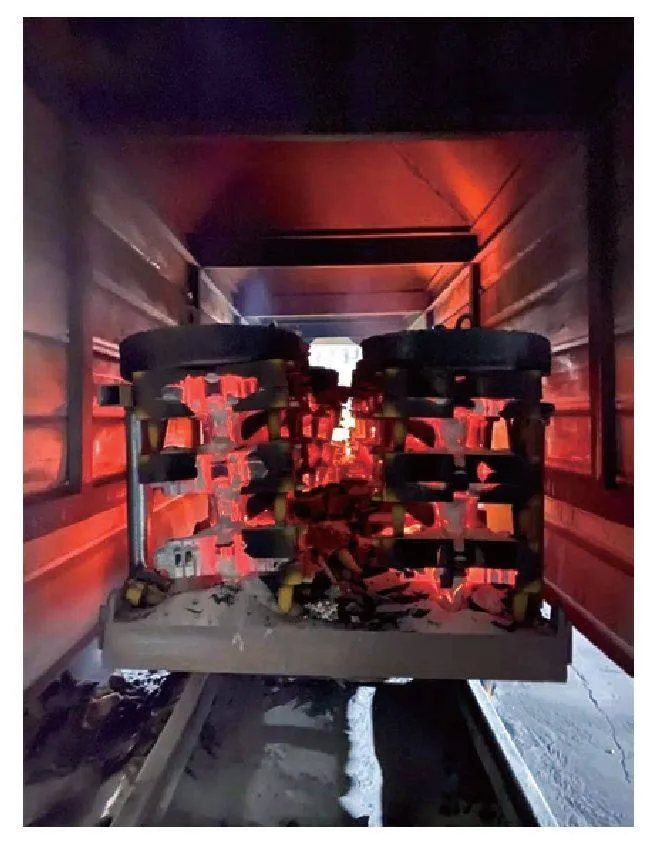

似乎是进入了一种感知物质世界的冥想模式,王文婷首先将濒临淘汰的,在铸造过程中扮演大脑角色的,电能转化为热能的物件,像做实验一样直接剖开。令人讶异的是,这个物件竟然与《黑客帝国》中的母体“Matrix”极为相似,具有十足生物感的内部构造。电影中的“Matrix”对人类的奴役与控制机器所扮演的绝对强权,在那一刻带给王文婷一种幻想照进现实的冲击力。这组名为《炉床》的作品,精准地映照着人类的想象及真切的当下。这也是展厅中唯一一组仅从形式的角度重新组装的作品,像标本一样被悬挂在展厅的连接处。沿着这条线索,名为《脱逃》的作品是对铸造过程中控制与失控的表达,这些层层堆叠的机械复制的物质,将人的思绪带入一种无穷无尽的循环中。机械复制的快感与闷顿矗立在展墙的中空地带,是对铸造过程中被掏空的腔体的隐喻。这些经由母体逻辑生产的物质,带着被设定的形态和色彩。作品被削掉的一角,抑或是从审美的角度被重新建构,是艺术家对于僵局的打破。在一个未设定觉醒者的程序中,并不存在有效的反叛和脱逃,那些暂时从生产逻辑中逃脱的物质,依旧会被重新放进熔炉,强制接受嬗变的过程。王文婷在此提出了关于当下的一则思考:在整个以工业为基底的社会结构中,这些依附于载体的物质和服从于工作及消费伦理的个人,又在多大的层面上具有选择的权利?

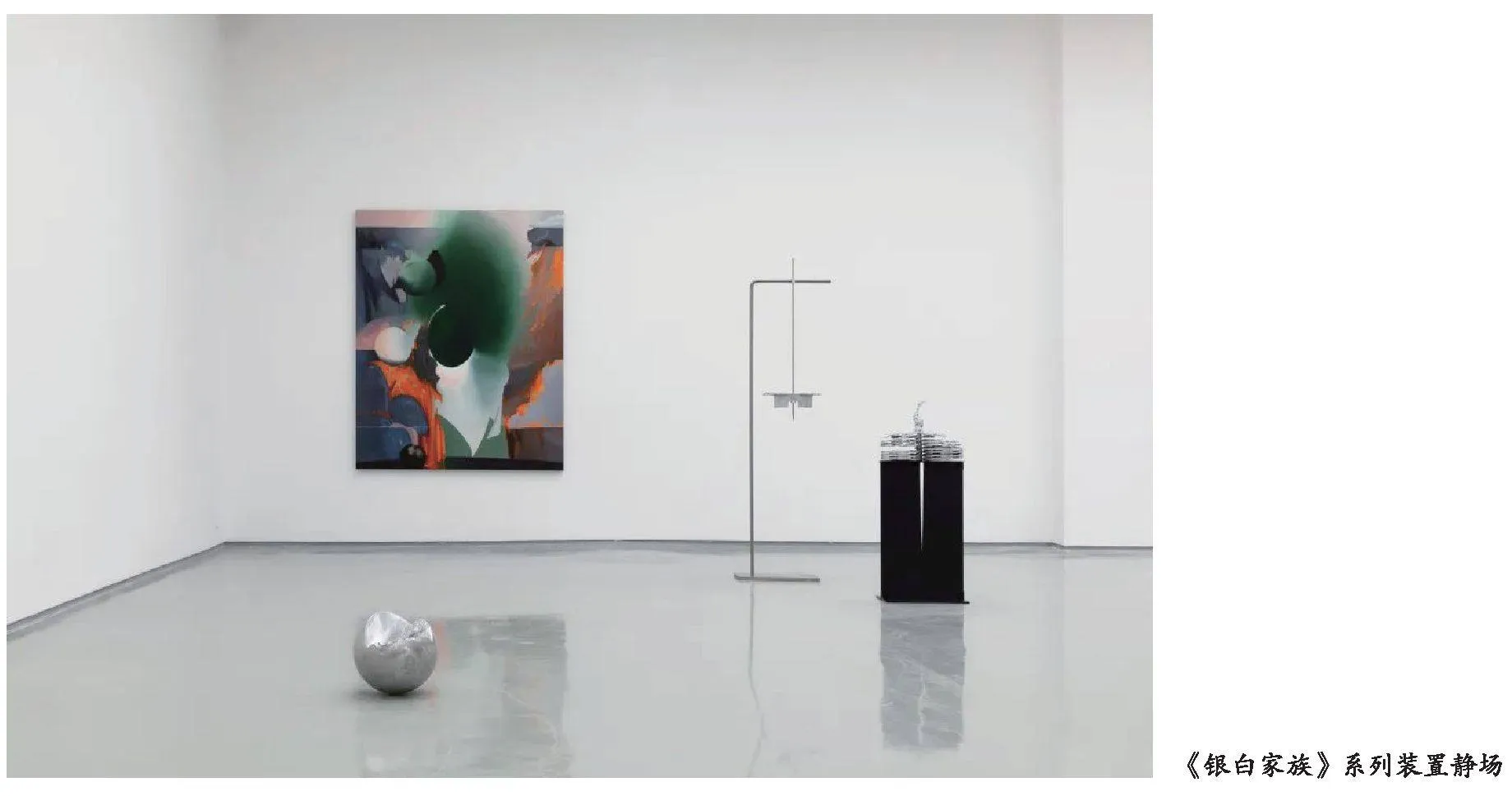

王文婷父辈的工厂以铸铁为主,依托于铁路线的规划和延伸。《熔岩祭坛》和《逢生》这两组作品首先使用了在这片铸造社区中轻金属铝的独特质感。在铸造过程中,金属铝需要熔盐方可从矿物质中提取出来,钢铁的坚硬与铝的纤细构成一种与暴力、与抵抗相关的联想。物质需要拿出断臂重生的姿态,才可能从被设定的命运中逃脱。当下的社会和人文结构所构成的密不透风的范式,如同网一般将人群进行区隔、分类,从那种固化的范式中逃离需要付出巨大的代价。依托于寓言叙事的结构,《银白家族》是王文婷对自我身份,以及这一身份设定背后的社会问题的思考。对铁、锡、锌、铝这些拥有自身光泽的无色金属的使用,使得对于形式内容的联想被人为地放大。拥有权力的国王、被家国伦理所束缚在特殊位置的王子与不受重视的公主,是对于中原乃至整个人类社会和文化结构中,对于性别问题长久积攒的不合理的默认条款的控诉。

或许这样的构成有其更深刻的历史和地理缘由。王文婷的出生地河南,人口密度高达500人/每平方千米,由于位于黄河沿岸,河流的改道使得以种植业为3afaQg+ELEk8IShMdr8TVcwVwsQFYYaF94dWZTjgw8c=主的地域时常面对来自滩涂的争斗,种植业的基底又使得这片土地人群熙攘。这片土地无法满足如此充沛的人群的需求,更无法借助产业和教育结构完成更为现代化的角色转换。透过这个土壤切片可以看到,在父权逻辑的主导下,女性成为一种牺牲的象征,家国结构中公主和女儿们要远赴他处,成为其他人的妻子,成为丈夫的辅助,同时被母族的利益链条排除在外,长久依附于这一社会结构的女性声音被遮蔽,甚至是处于一种失语的状态。在这样一个与生产地远隔千里的场所,依托真实存在的现实母体,一种难以区隔的复杂情绪蔓延开来。

我们正身处于目见女性走向突围的历史性时刻。被遮蔽的历史使她们更在意通过内省的方式与精神性的感知进行联结。创作使王文婷进入一个更为敞开的自足空间,对物质角色的思考也不断映照着她自身的选择。在不同关系、角色和身份的转移与跳脱中,王文婷更为深刻地理解到自身处于一个充满偏差的社会和文化结构中。佐西莫斯幻想式的叙述协助王文婷潜入物质世界,进入经由女性之梦编织的空间中。当思想的藤蔓与灵性的纤维将现实中的现象与景观进行包裹、消化,一种新的感知结构就要被书写,正如破茧而出的蝴蝶也会继承毛毛虫逐渐酶化、自体消失的记忆。展厅中这些经由艺术家之手,以新的逻辑和伦理关系所构建的、带有工厂记忆的物件,在这个崭新的空间中,第一次被重新观看、凝视和认知。