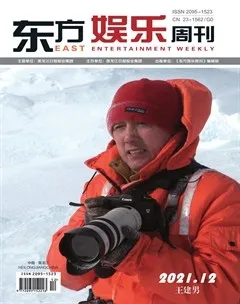

王建男:呈现给世人一个“真北极”

王建男先生是一位令人尊敬的人物,他被北极人称呼为“来自中国的因纽特人”。北极理事会非常感谢王建男先生所做的巨大贡献。

——摘自北极理事会代表布里兰特在颁奖典礼的致辞

如果要给王建男贴一个标签,他现在更愿意接受“北极人文观察家”。

在进入北极之前,他学过版画,当过搬运工、农民、中学教师、摄影记者、哈尔滨日报社社长、上市公司CEO。

有人说他太任性,也有人说他是英雄。但是王建男说:“他们都不懂我。”他觉得自己唯一得天独厚的幸运是拥有志同道合的妻子,唯一值得自夸的品质是对“看准的事儿”锲而不舍。

2005年至今,王建男在妻子的陪同下,使用大众摄影器材,乘坐公共交通工具,以田野调查的方式从事“环北极人文生态摄影观察”。十多年来,他们已25次进入北极八国,踏查了北极理事会确认的北极人文区(AHDR)186个原住民聚落,拍摄了约7万幅纪录摄影作品,撰写了150万字的观察手记,并记录了大量视频素材,成为世界上踏查北极原住民聚落最多的摄影家与观察家。

如今已年逾古稀的王建男,仍然心存当年走进北极时的梦想:用20年时间建立起一个权威、真实的北极影像数据库。

2014年1月,王建男获“2013·中华文化人物”称号。

“中华文化人物”每年在全球华人中评选十人,莫言、冯骥才、星云大师、郑小瑛、宋祖英等都曾获此殊荣。

北极原住民聚落的人文观察

1950年,王建男出生在哈尔滨。他读书的时候,苏联就是“国际”,与苏联相关的文化艺术作品铺天盖地,甚至被编入教科书。在这样的氛围中,高尔基、奥斯特洛夫斯基的形象已经远远超出了文学领域。

无论人们如何评价那段历史,反正奥斯特洛夫斯基的这段话已经刻在了王建男的心里:“当他回首往事的时候,不会因虚度年华而悔恨,也不会因碌碌无为而羞愧。”

“为了避免回首时的悔恨与羞愧,就必须要争取多几种活法。多一种活法,就等于多了一次人生。”王建男认为这是他在生活中不断突破自己的初衷。

2005年,55岁的王建男在加拿大论坛上看到由五个朋友驾车从加拿大育空领地直抵北冰洋的《北极探险记》:“走过北极圈,横穿腊子口”“翻越雪山,探索北极之光”“体验狗拉雪撬”……

这个帖子激起王建男骨子里埋葬已久的探险冲动。妻子吕晓琦曾经当过兵、做过记者,夫妻二人一拍即合。

他们开始在网上搜索资讯、恶补北极常识、确定行动路线、订机票、订旅馆、收拾行李、准备冬装。这也成了他们今后每次去北极前为期2个月的准备工作。

人生的每一个“第一次”都意义非凡。第一次飞越北极圈、踏上北冰洋、见到冰核丘的激动;进入北极土著因纽特人的部落,受到了酋长的接待,生食了冰凉的鲸肉;驾驶小排量汽车沿阿拉斯加公路考察了海拔3000多米的克劳恩保护地……这些,王建男历历在目。

令人意想不到的是,王建男的第一次北极之行就遇到了因纽特人部落的酋长罗杰·格鲁本。

在机场见到罗杰时,他头戴棒球帽、身穿夹克衫、脚蹬高筒厚底皮靴,人高马大。

这和王建男印象中的因纽特人“吃生肉、穿兽皮、住雪屋”的形象截然不同。“北极地区有十几个土著民族,其中,最有代表性的当属因纽特人与萨米人。因纽特人,就是我们通常称之为‘爱斯基摩’的民族。目前全世界大约有10到15万因纽特人,主要生活在加拿大北部、格陵兰和阿拉斯加。”王建男说。

北纬69°以上的图克,气温曾高达29℃!因纽特酋长头戴棒球帽、身穿格子衬衫!北冰洋边的现代化学校、大型连锁超市、餐厅、酒吧、台球室……这些画面颠覆了王建男对北极的刻板印象,多年摄影记者的经历告诉王建男:他要呈现给世人一个“真北极”。这份因好奇心而成的北极之行演变成一种责任和使命:将“真北极”传播出去、留存下来。

采访中,王建男反复强调,他是在用照片和文字记录并传播一个“真北极”。

“我提出‘真北极’的概念,并非因为存在一个什么‘假北极’,而是针对北极在媒体形象的失真缺位而言。目前,媒体上的北极影像存在两大缺失:一是人文影像缺现实,现存影像多为100年前探险家留下的影像;二是现实影像缺人文,提及北极,人们想到的是冰山、冰川等自然景观以及北极熊、海豹等北极动物。事实上,北极不仅有冰川、冰山、冰熊,还有人类;北极人类不仅生活在古代,还生活在当代;当代北极社会不是雪屋兽皮而是洋房羽绒……这一切在媒体上的缺位,等于将当代北极社会的真相屏蔽于受众的视野之外——在信息爆炸的今天,这是传媒界和摄影界的一大遗憾。”王建男解释。

此后的几年时间,“环北极摄影观察”行动计划在王建男心中逐渐成形——以纪录摄影的方式,对北极八国的原住民聚落进行人文与生态摄影观察。

透过王建男的照片和文字,人们会发现,这些苦寒世界里的人的居住条件和生活条件与我们相差很小。

“政府提供的廉租房、低电费甚至免电费,以及家家都有的汽车或雪地摩托,营造了温暖的居住环境和出行环境,使他们不必担心严寒,穿戴也随之相对轻便了,如今他们与中国北方居民的穿戴已经差别不大了。尽管他们现在几乎无法通过传统的渔猎获取足够的食物,但因为高福利国家有低保补贴,他们在物质生活上基本上做到了衣食无忧。”王建男说。

北极人类与北极文明

然而,从游牧文明一下子进入后工业文明,对北极原住民来说,究竟是福还是祸?

“不断升温的现代生活方式正在摧毁着北极的人文与自然。走出雪屋进洋房的北极原住民逐步意识到,他们用五千年建立起来的精神家园正在与万年冰川一起,融化崩塌……”王建男认为,真实记录下这些不可再现的文明纠结的瞬间,或许正是他“环北极”的使命。

王建男的北极著作中,几乎处处可见文明冲突带给北极原住民的种种纠结。

《最后的游牧》第17章,涅涅茨人用他们的方式表达了对游牧生活的依恋:

——在城里生活,感觉不到你是在活着。城里的人就像机器一样,所做的事儿,必须是社会需要的,很多事情都不是你想做的。

——看看自己周边,除了钢铁,就是塑料,唯独缺少生命。

——在苔原上生活,你才是自己的主人。

——苔原上的涅涅茨人就像鸟一样,想飞就飞一会儿,不想飞,就歇一会儿。

《在世界的尽头》第10章,回顾了“到文明社会再教育”的“丹麦实验”的尴尬后果。

——几十年过后,这些被“再教育”的孩子不但没有成为格陵兰文化变革的典范,反而成为这个社会中一个小而无根的边缘化群体。他们当中有大约一半人酗酒、吸毒、精神疾病、自杀或企图自杀。许多人英年早逝。

《勒拿河上》第9章,记录了定居带来的“围城”效应。

——住在温暖的房子,不再漂泊,或许是许多游牧人的梦想,也是责任政府与良心社会的愿景。不过,这个愿景往往就是“围城”效应。一旦真的定居下来,他们才发现,温暖房子里的集体化生活,不仅使他们失去了“漂”的自由,也失去了“漂”的丰盛:食物配给的不足,因圈养而半死不活的驯鹿,假日才能从事的渔猎……

《北纬66度》第3章,提醒人们“大自然是因纽特的超市”。

——驯鹿、海豹、鲸、北极熊……,食其肉,穿其皮,燃其油。这是因纽特千百年来的文化根基。但现在,这个根基正在遭受挑战:资源开发引起的变暖使海冰越来越少,大规模定居带来的噪音使猎物愈来愈远。当今的原住民社区,人们宁可领救济,也不愿意跋山涉水去打猎。职业猎人已成弱势者的代名词。

《猎鲸白令海》第25章,让人羡慕那“共产主义”的部落冷库。

——“共享”是北极原住民,特别是因纽特人和楚科奇人的核心价值观。捕获的猎物,留足自己的,其余的要与他人分享。一时吃不了的,就放进冷库里,部落成员以及部落的客人随时可以到冷库取。

——“与他人共享”的价值观和实践,如今已成稀罕物。幸亏,北极原住民将其“冷藏”至今,我们才得以切身品味原始共产主义的内涵。

《因纽特大搬迁》《隐退的萨满》《冰雪十字架》《最后鹿群的守望者》《火柴盒效应》《诗意的暴动》《围猎麝香牛》《一户人家的渔村》……一个个看似中性的标题,透露出了王建男这位观察家的困惑与纠结:游牧文明、农业文明、工业文明,谁与环境的关系更和谐?北极文明与非北极文明,谁主谁客?

两个人的北极探索

和自己爱的人在一起,做自己爱干的事儿。这是王建男的幸福观。

25次北极之旅,妻子吕晓琦几乎全程陪同。她是“首席资讯官”:行前庞大枯燥的网络搜索主要由她来完成;她是“后勤部长”:每次出行的行李箱都由她打理;她是“厨师”:旅行期间,除有免费早餐的旅馆外,一日三餐都由她来做。

然而,王建男对她的最大依赖,莫过于她的胸怀——汽车滑入雪沟中,她和他轮流挖雪清障,忙了一小时。上车后,大汗淋漓的她没有半句怨言,打开CD机里的评书《三国演义》,陪伴他继续前行……

那是2009年10月的事儿,他们的第7次北极之旅。在去加拿大育空领地寻找迁徙的驯鹿群时,他们驾车穿越了北极圈。

丹普斯特公路(Dempster Highway)是加拿大唯一穿越北极圈的公路,约有600公里的砂石路是无人区。这条路上的车,除了大货车,就是SUV。而王建男驾驶的却是一辆2.4升的经济型轿车。

回程,铺天盖地的大雪已经“沟满壕平”。看不清路的王建男将车开进了路边的阳沟——这条路上,他们已经5个小时没有见到来往车辆。如果车彻底坏到这里,只能冻死他乡!于是,王建男夫妇玩儿命自救;于是,“老婆大人”无怨无悔;于是,这对患难夫妇才有了继续穿越北极圈的机会。

“推开几乎被雪霜封冻的车门,双脚踩在北极圈上,踏踏实实的感觉。此时此刻,偌大苍穹之下只有我们两个身影。没有喝彩,没有观众,相机上滴滴作响的自拍声就是我们的d小调第九交响曲。两个傻家伙像孩子一样振臂欢呼,我们自己为自己喝彩!”王建男在他的书中如此写道。

“穷游”北极

搭建一个权威、真实的北极影像数据库,需要怎样的拍摄设备?

王建男常用的相机配置是“大白兔”(佳能5DII+28-300mm变焦头)。“选择这套配置,固然有经费因素,但最重要的是负载能力问题——冰天雪地里的长途跋涉,器材必须轻便。”王建男说。

“顺便说一句,没有什么相机能够长时间耐住-40℃的低温。抗低温的唯一办法就是保温。我没用电热包,只是穿了两层羽绒服,并随时把相机塞进外层羽绒服内。其实没多大用,因为外层羽绒服里的温度和外面差不多。最实用的手段应该是准备3块电池放到贴身的衣兜里,用体温保持电池的工作温度,并及时轮换电池。”王建男说。

作为世界上踏查北极聚落最多的摄影家与观察家,人们碰到王建男总会问各种各样的问题,比如:租飞机了吗?雇向导了吗?有翻译吗?有助手吗?有基地吗?有后援吗?

在回答了无数遍“No”之后,王建男终于明白了,原来在许多人的眼里,去北极只是“土豪”的专利。于是,王建男决定,再给自己增加一项任务——探索一条属于平民百姓的北极摄影观察之路。

十多年来,这条路日渐清晰。比如:使用大众摄影器材,乘坐公共交通工具,享受电热杯煮饭,用互联网沟通,靠“烂英语”开路。

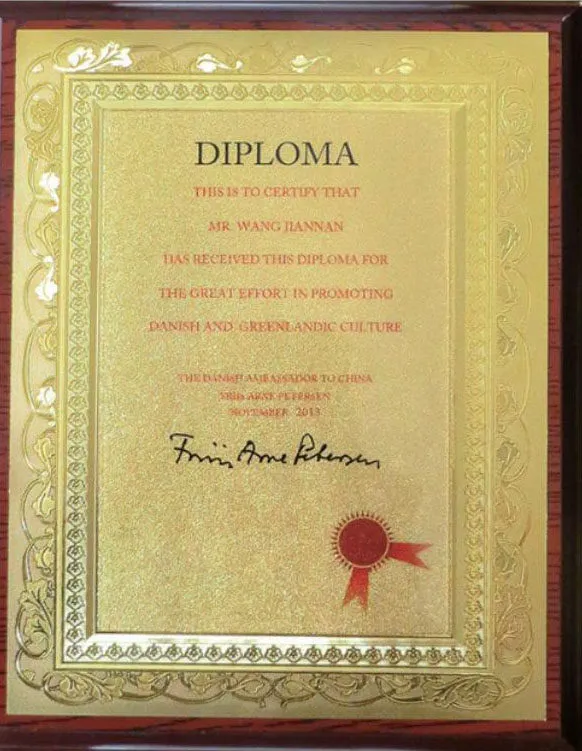

2013年,丹麦驻华使馆举办“生命北极·格陵兰”影展,并向王建男颁发“促进格陵兰文化发展荣誉证书”。

主办方对王建男说,开幕式的演讲,可以选择汉语,也可以选择英语。他毫不犹豫地选择了英语。“面对中外来宾,我的开场白是:今天我选择用BrokenEnglish(蹩脚英语)演讲,目的只是想让大家体验一下我是如何用这样的‘烂英语’走遍北极的。”

王建男发言完,台下一片掌声——原来,这就是中国人所说的“世上无难事”啊!

为了让王建男的“中国胃”在北极旅途中始终保持舒适,妻子吕晓琦极有创意地摸索出了一套用电热杯做中餐的方法。他们的行李中能看到电热杯、餐具、菜板、菜刀、挂面、豆粉、大米、玉米面。每次出门前能装上满满一箱!这个“炊事箱”,不仅占去了每次北极行李额度的一半,也给他们带来一些乐趣。

2010年,在阿拉斯加的巴罗机场。王建男夫妇托运的行李中有一个箱子莫名其妙地消失了。问遍所有的工作人员,都表示无可奉告。一个半小时后,在人去楼空的行李房里,那箱子又莫名其妙地出现在转盘上,只是箱子里多了一张纸条:“已开箱检查。”

“山姆大叔们关起门来,经历了一个多小时的研判,还是搞不清楚那菜刀、那菜板、那装在塑料盒里的棕色凝固物体(肉酱)是干什么用的,只能不了了之!”王建男的言语中透着对中国饮食文化的骄傲与热爱。

在北极的茫茫雪原上,间或可见一种人形堆石,那原本是因纽特人指向狩猎之路与回家之路的标记,此后逐渐演变成一种寄托了思念、崇拜与祈福的图腾。站在人形堆石前,王建男常常会有心灵感应。这种感应来自那人形堆石所释放的温馨,更来自那指路的原始功能——无论是出猎的路,还是回家的路,都是人间正道。

“现在,人形堆石带给我方向感是:向北,向北,再向北!因为,北极,就是我心中的图腾!”王建男说。

本文转自2017年11月19日《文汇报》,记者陈佩珍(本刊略有删节)

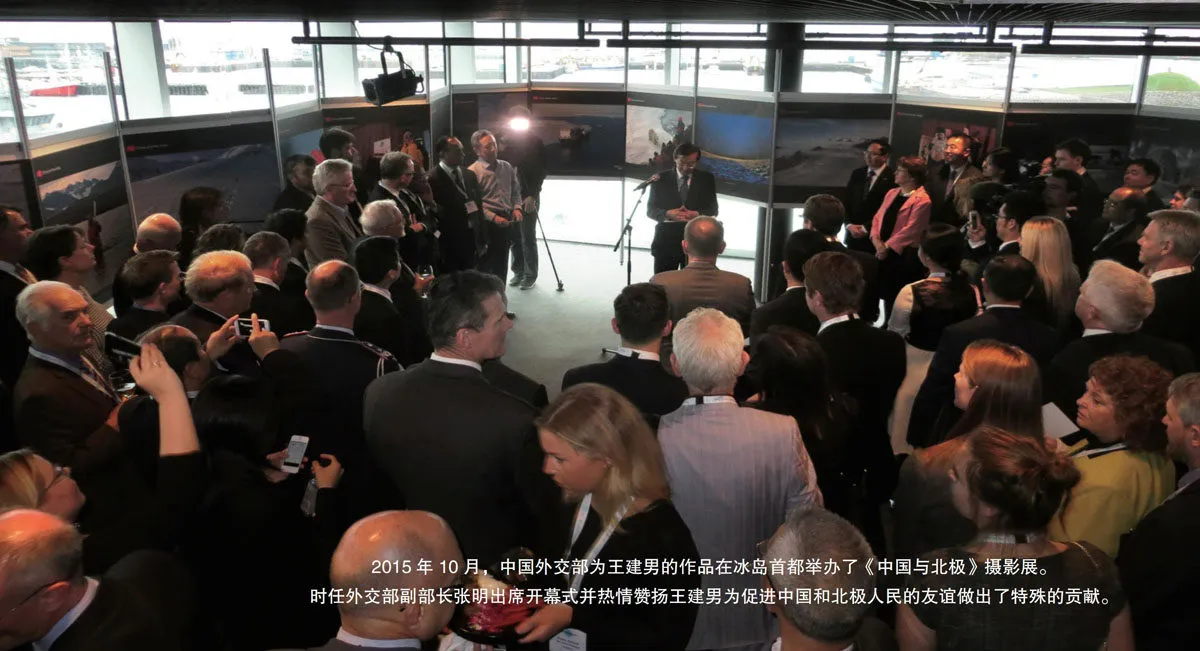

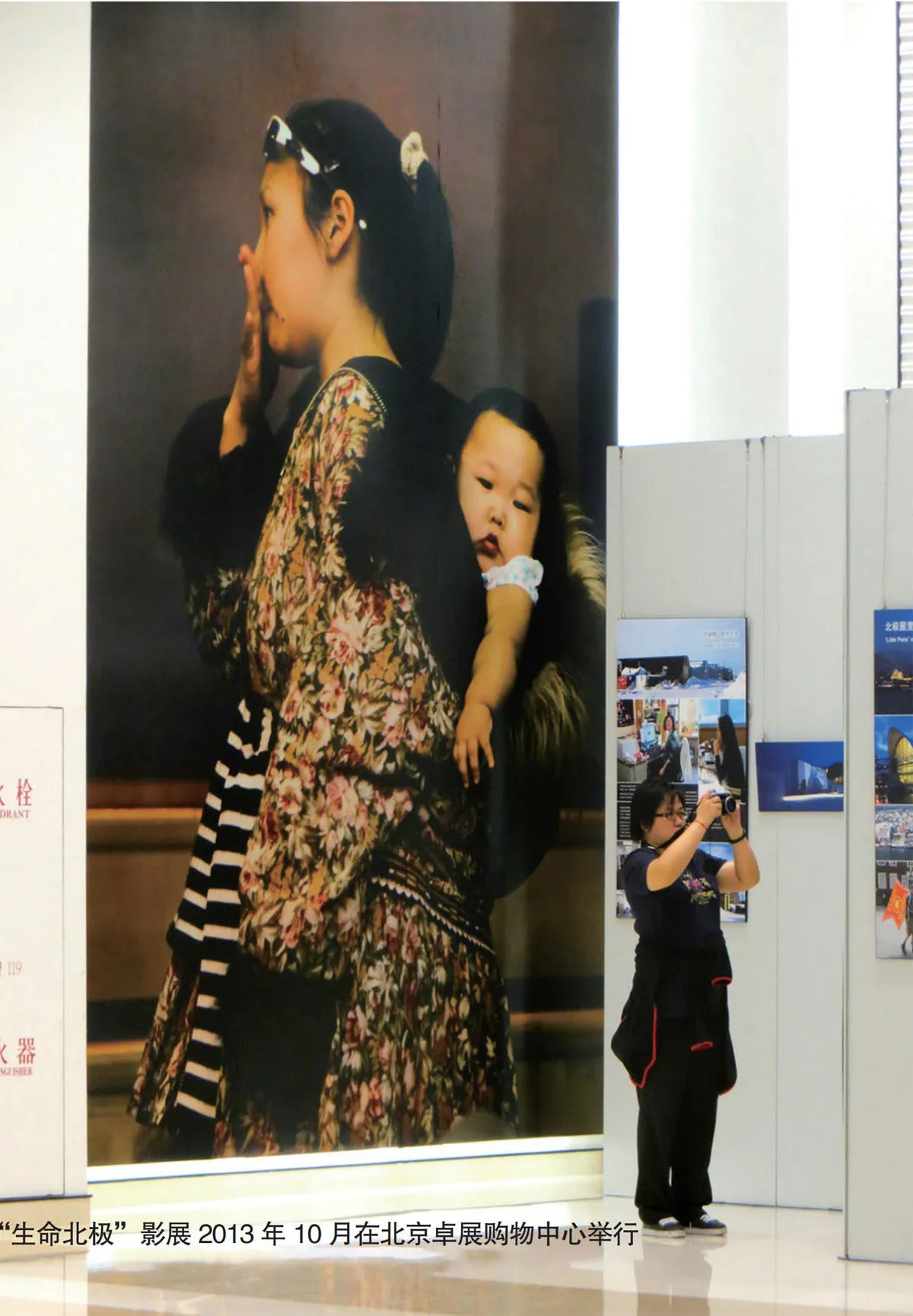

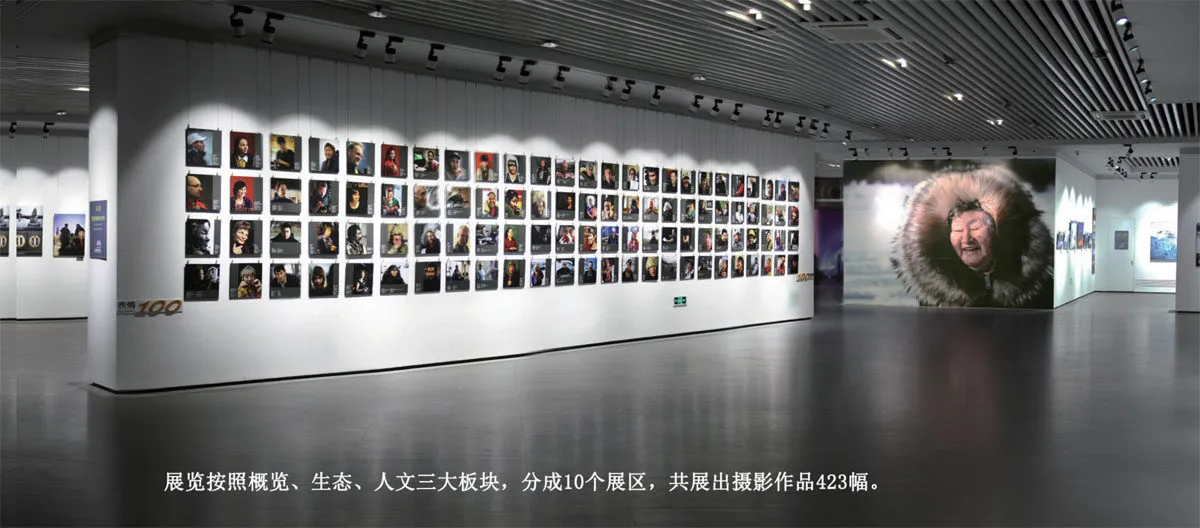

2013年起,王建男的北极摄影作品系列展览先后在哈尔滨、北京、深圳、广州、大理等城市,以及冰岛、马达加斯加等国家举办了22场。其中,北京展的展品全部被加拿大、俄罗斯、丹麦、挪威、芬兰等国驻华使馆收藏。

演讲

王建男的北极主题演讲在北京、上海、香港、深圳、广州、哈尔滨、西安、青岛等城市,以及加拿大、格陵兰多地举办了50余场,电视讲座与网络直播10 余场。

传媒

中央电视台、新华社等主流媒体多次

报道王建男环北极人文生态摄影观察

己出版图书

《北纬66度》

《真北极,我那16回合》

《王建男摄影作品选集》

果实

■世界上踏查北极原住民聚落最多的摄影家与人文观察家

■2013·中华文化人物

■中国摄影名家百人百幅作品典藏大展收藏

■北极理事会北极生物多样性摄影大赛人文类摄影冠军(作品《鲸湾.2013》,2014年)

■西班牙MLL国际摄影大赛银奖(作品《鲸湾·2013》,2015年)

■加拿大营养与健康国际摄影公开赛最高奖(作品《最后的游牧》,2019年)

■第一位由中国外交部主办个人展览的中国摄影家(《中国与北极》,雷克雅未克,2015年)

■第一位独立采访格陵兰总理和冰岛总理的中国摄影家(2013年5月与2015年10月)

■第一位获丹麦王国荣誉证书的中国摄影家(“促进格陵兰文化发展荣誉证书”,2013年)

■第一位登上联合国总部大厦讲坛的中国报人(1999年11月)

■第一位在美国举办个人作品展的中国新闻摄影家(《王建男眼中的美国》,纽约世贸大厦,1996年)

北极理事会北极生物多样性摄影大赛2014年12月人文类摄影冠军

2014年,《鲸湾·2013》获北极生物多样性摄影大赛人文类冠军。

2017年,该作品又获西班牙MLL国际摄影大赛银奖

最高奖|NHH主席奖

营养与健康国际摄影公开赛

2019·多伦多