基于大层高下板厚检测装置的改进设计

吴玉龙,孙 晨,顾 盛,张 军,刘以龙,路宗南

(1.昆山市建设工程质量检测中心,江苏 昆山 215337;2.南京理工大学理学院,江苏 南京 210094)

0 引言

楼板厚度对混凝土结构工程的安全与使用有非常重要的作用,因此,在混凝土主体结构施工完成后,结构实体的楼板厚度检测结果是评定施工质量的主要参数之一[1]。楼板厚度偏大或偏小都会给建筑物带来不利影响:一方面,若楼板厚度偏小,则可能会导致楼面承载力不足、楼板的弹性增加而引发楼板的震动较大以及影响隔音、隔热、防水等一系列问题;另一方面,若楼板厚度偏大,则不仅造成混凝土用量的浪费,还会导致结构自重加大进而影响结构性能等诸多问题[2]。此外,只要楼板厚度不符合设计要求,都可能引起跨中挠度的变化,成为楼板开裂的原因之一[3]。同时,很可能直接导致质量验收“不合格”,从而带来直接或间接的经济损失。因此,做好板厚检测工作尤为重要,尤其是随着新兴建筑层高的不断增加,如何保证其板厚检测的安全性、准确性和效率是一个工程难题。

1 技术现状及存在的问题

目前,现有楼板厚度检测类型主要分有损与无损检测两种,常用的方法具体有局部破损测量法和仪器无损检测法等。这些方法在一定程度上都能实现楼板厚度的检测,存在各自的优势。但在实际检测中,对于层高较大的大型混凝土结构厂房和办公楼大厅,以上方法都逐渐暴露出显著的缺陷和不足,在检测的安全性、数据的准确性和检测效率上都不能获得保证。

1.1 局部破损测量法

局部破损测量法是对楼板进行钻孔后,采用钢卷尺测量板厚的方法。该方法也是符合验收规范要求的一种检测方法,具有原理简单、操作便捷、检测过程直观的特点,其检测原理和现场检测实拍如图 1~2 所示。然而,由于该方法在进行板厚检测前,需要预先对楼板进行钻孔或开洞,因此,检测效率低且属于一种有损检测的方法[4]。同时,为了保证尺具能够顺利进入洞口且满足便于观察读数的要求,一般都需要开设直径 50 mm 以上的洞口。因此,便不可避免地会伤及楼板结构,即造成楼板的刚度下降,承载能力下降,有时甚至可能会破坏楼板内的受力钢筋而导致对结构更大的损伤。这样的楼板在使用过程中,一方面,若荷载超重且集中于楼板损伤部位附近,可能会造成出现楼板受力裂缝甚至断裂,危及人身安全;另一方面,楼板开洞后,破坏了混凝土的自防水性能,即使采取修补措施也不可能达到初始的抗渗效果,容易引发后续的楼面渗漏等问题。

图1 检测原理示意

图2 现场检测实拍

此外,一方面,在对楼板进行钻孔或开洞过程中,常常因钻头磨钝、钻孔打滑等问题引起钻头偏心而造成钻头与孔壁摩擦,常常造成所钻的孔存在倾斜问题,使得采用钢卷尺检测时致使板厚检测结果偏大;另一方面,也常出现洞口底部爆孔的情况,孔洞的下方边缘出现破损,底部附近的孔洞直径大于预设直径。这将导致钢卷尺勾连孔洞底部时,实际的零点位于板底的上方某一位置,最终致使板厚检测结果偏小。另外,检测时,钢卷尺紧贴孔洞边缘本身也是比较困难的,造成检测误差;由于孔洞上沿与钢卷尺的交点位于楼面水平面,目视读数为斜视,存在较大的人为读数误差等。因此,该方法多用于楼板本身就设置有洞口的板厚抽样粗测,因其检测准确性和效率较低等缺点,故不太适用于检测量较大而数据准确性要求较高的板厚检测。

1.2 仪器无损检测法

仪器无损检测法是利用板厚检测仪进行楼板厚度检测。板厚检测仪是基于电磁波运动学、动力学原理和现代电子技术而形成的一种检测装置[5]。板厚检测仪主要由信号发射和接收、信号处理和信号显示等单元组成,发射探头置于楼板底面,接收探头置于楼板顶面,当接收探头接收到发射探头电磁信号后,信号处理单元根据电磁波的运动学特性进行分析,自动计算出发射到接收探头的距离,该距离即为测试楼板的厚度,如图 3~5 所示。该检测方法是目前应用最广泛、也是检测效果最好的楼板厚度检测手段之一,具有检测范围大、检测效率高和结果准确性高等显著优点。通常情况下,检测人员只需手持延伸杆将发射探头伸至楼板底面并与之贴合紧密,配合楼板顶面的接收探头就可以实现板厚的精准测量。

图3 检测原理示意

图4 顶杆现场实拍

图5 现场检测实拍

然而,由于目前新兴的混凝土结构厂房或办公楼的一层大厅时常会出现大层高的情况,检测人员需要搭建脚手架以此满足发射探头抵接楼板底面的要求,而这恰恰引发了诸多的问题。首先,检测人员需站在所搭建的临时脚手架上进行顶杆,因层高较大,脚手架需要搭设多层、高度大且不可能设置一些与地面或墙面的支撑,而在这样的条件下进行操作十分危险,无法保证检测人员的人身安全;其次,由于无稳定支撑而引起的脚手架晃动会导致立于其上的检测人员手持顶杆不稳,致使发射探头与板底接触不稳定且贴合不紧密,从而影响接收探头的信号接收而造成测量结果的准确性降低;最后,根据 GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》,楼板厚度检测项目需在所测楼板对角线方向上布置 3 个测点[6],因此,在完成第一个测点的检测工作后,需要将搭建的脚手架进行拆除并移至下一个测点进行再次测量,如此重复至 3 个测点全部检测完毕,而此番多次脚手架的搭拆和检测无疑会使上述风险出现概率加倍,同时检测效率也大大降低。

2 无人机与板厚检测仪融合设计

近年来,随着高新科技的迅速发展,“智慧检测”的理念深入人心[7],无人机在工程建设领域的应用不断获得推广,很多行业依靠无人机技术实现了安全和效率的提升。无人机具有体积较小、灵活机动、快速高效、作业成本低、作业范围广等优势[8],可根据不同的工程需要搭载不同设备来满足现场实际需求。在此基础上,经笔者实地调研和深入研究相关规范,利用无人机的自身优势,将无人机与板厚检测仪进行融合,实现优势互补,拟将其应用于目前大层高的楼板厚度检测场景中,以克服现有方法无法保证人员安全、检测效率较低、结果准确性低等缺陷,解决在板厚检测时所遇到的工程难题。

2.1 融合模型的构建

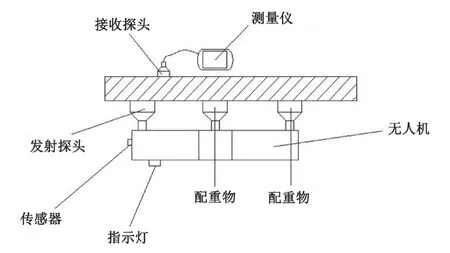

融合模型主要包括四悬翼无人机、发射探头、接收探头以及测量仪等设备,整体融合模型的构造示意如图 6 所示,模型构造具体分解如下[9]。

图6 融合模型的构造示意

1)首先,在无人机本体上方设置十字对称型的搭载架,在搭载架的其中一个延伸臂上设置安装发射探头,以无人机中心为基点,将与发射探头等重的配重物均匀设置安装于其余 3 个延伸臂上,保证整个模型的重心与无人机本体重合。

2)其次,在无人机的旋翼部分安装保护支架;在发射探头搭载架的侧表面安装缓冲弹片。

3)最后,在发射探头对应的搭载架上设置安装接近传感器和指示灯;在配重物内部分别设置安装 LED 照明单元和拍摄单元,LED 照明单元与拍摄单元朝向发射探头顶部设置。

2.2 融合模型的可行性分析

将无人机与板厚检测仪进行融合以实现优势互补,解决板厚检测仪应用在大层高场景下的问题,这看似容易,实则需要考虑诸多问题。在构建模型的过程中,需要分析这种构建方式能否满足无人机安全和稳态飞行的要求以及能否满足板厚检测的规范要求等核心要点。因此,本节将从飞行稳定性、操作安全性和检测规范性等 3 个方面对无人机与板厚检测仪的融合模型进行详细论述,以论证其具有可行性且能够满足现场板厚检测的要求。

2.2.1 飞行稳定性

在构建融合模型时,搭载有板厚检测仪的无人机能否飞行稳定是可行性分析中的第一步,飞行时无人机的载重问题是影响无人机飞行稳定的关键因素。本模型采用的无人机额外载重约为 5 kg(不包括自重)。原因如下:其一,发射探头经实际称重为 0.7 kg,如图 7 所示;其二,为了不改变四悬翼无人机的重心位置,其他 3 个配重物质量均设置为 0.7 kg,共计 2.8 kg,以此满足无人机的各向受力平衡的要求;其三,发射探头搭载系统中的搭载架为轻型金属材料,质量约为 1 kg。因此,本模型的搭载总重量约为 3.8 kg,不足 5 kg,满足无人机的载重要求,不会对其飞行性能产生影响,无人机能够正常地安全稳定飞行。

图7 发射探头称重

2.2.2 操作安全性

本融合模型的操作安全性,主要从设备安全性和检测人员安全性两个方面考虑,分析如下。

1)设备安全性。无人机在可以稳定起飞后,需考虑无人机在室内飞行过程是否安全。首先,设计时,之所以考虑无人机本体上安装旋翼保护支架,是为了降低与障碍物发生偶然撞击下对旋翼的冲击力,有效保护无人机,不至于发生坠机事故;其次,为了避免四悬翼无人机因操作不当或速度过快而造成猛烈撞击墙体等风险,故在发射探头对应的搭载架上设置安装了接近传感器和指示灯。指示灯设置在搭载架底部,接近传感器触发指示灯发光,如图 8 所示。检测人员可以通过指示灯的闪烁状态,判断是否接近楼板底部,若指示灯发光并保持常亮,则代表无人机已接近楼板底部,此时警示检测人员应降低无人机的飞行速度,合理控制飞行速度,使得无人机缓慢贴近楼板底部。

图8 传感器与指示灯的位置示意

此外,为了避免因操作失误导致无人机速度过快撞击楼板周边墙体,在发射探头对应的搭载架侧表面上还设置安装了缓冲弹片,使得无人机在靠近墙面时,先由缓冲弹片与墙体接触,以降低无人机撞击墙体的冲击力,起到有效保护发射探头及整个设备的作用,通过保护措施尽可能降低因人为操作失误而带来的风险,确保飞行安全。

2)人员安全性。使用该模型人员安全性同样不容忽视。该模型采用四悬翼无人机托载发射探头替代人工顶杆的方式,避免了检测人员站立在很高的、不稳固的多层脚手架上的顶杆操作,解除了安全风险源。就无人机而言,目前相关技术已日趋成熟,其自身的安全系统也得到权威性认证,可靠性高。同时,无人机行业对操作人员的技能有严格要求,需要进行专业培训并通过考核才可获得驾驶证,从事无人机的专业工作。因此,经专业培训后,操控无人机的过程是安全可靠的,基本不会伤及操作人员自身和其他人员。

2.2.3 检测规范性

在保证无人机飞行稳定性与操作安全性后,非常关键的一个问题是:采用该模型进行板厚检测能否满足相关规范的要求。这主要涉及到两个问题:一是,能否满足测点位置的要求;二是,能否实现发射探头与板底的有效抵接。

1)在融合模型的设计中,为解决上述第一个问题,进行了特殊的设计。将发射探头的位置从无人机中心移至搭载架的延伸臂的末端,主要考虑是,若将发射探头设置在中心位置,虽可以免除设置其余配重物而减轻整体模型重量,但在检测两角测点时,因发射探头距无人机边缘距离较大,无法移动至角测点的相应位置,即无法满足规范要求。而设置在延伸臂的末端则能够满足规范对角测点的要求。即此构造设计可以使得无人机所搭载的发射探头尽可能地靠近边缘,能够将无人机飞行至角测点的相应位置,保证板厚角测点位置的规范性,如图 9 所示。

图9 发射探头安装位置原理示意

2)针对第二个问题,在模型设计时同样予以了考虑,甚至把一些比较极端的情况也考虑其中。如在遇到光线较暗的楼板夹角处时,可分别利用配重物内部的 LED 照明单元和拍摄单元功能保证板厚检测的规范性:LED 照明单元对着发射探头与楼板的接触部位进行照射,补足夹角处的光线强度,避免因光线较暗、观察不清而导致发射探头与其贴合不紧密等情况,进而采取微调操作以保证检测结果的准确性。利用拍摄单元功能,通过无人机拍摄的画面,能够直观地观察楼板底部情况,有效解决因距离大而导致的肉眼观察困难等问题。

3 操作方法

针对上述无人机与板厚检测仪的融合模型,为方便工程技术人员更清晰地了解该模型并开展后续的应用,笔者总结了该模型的操作方法,分解如下。

1)飞行至测点相应位置。首先整体检查四旋翼无人机的系统状态,如电量、遥感器信号、指南针状态等,确认无误后启动无人机,检测人员通过无人机遥控器将搭载设备的无人机平稳地飞向楼板底部,在到达测点位置下方附近时,进行悬停操作。观察四周情况,确认安全后,适当加大无人机直线上升速度,使发射探头稳固抵接在楼板底部的测点相应位置。此过程需要注意的是,一方面,在无人机直线上升时,应时刻注意指示灯的闪烁状态来判断无人机是否接近板底,时刻准备降低无人机上升速度,避免无人机撞击板底而带来的危险;另一方面,若遇到因光线较暗而不利观察的情况时,需立刻开启 LED 照明和拍摄单元,通过操作显示屏来观察发射探头与板底贴合情况,避免因光线较暗、板底粗糙不平而造成贴合不紧,进而影响检测准确性的问题。

2)测点信号接收及检测。当无人机所搭载的发射探头紧密贴合在板底的测点相应位置后,通过发射探头发射电磁信号,板面上方的检测人员利用板厚测量仪在楼面上的测点附近前后左右来回移动以接收信号,待测量仪显示屏上显示的数值为最小值时停止,该数值即为所抽检楼板该测点的楼板厚度实测值。

3)完成1)、2)步骤后,即代表第一个测点的检测工作完毕,随后控制无人机直线下降的速度,使无人机平稳地远离楼板底部,再参照上述步骤完成剩余所有测点的检测工作。

总而言之,该模型的操作方法包括飞行与检测两部分,相较现有检测方法,在操作方式上对“仪器无损检测法”进行了改进,巧妙地将顶杆的主体由人转变为无人机,使得检测人员无需站立在脚手架上进行顶杆,只需操控无人机飞行至测点的相应位置,即可完成检测。该操作方法简单明了,在保证检测人员安全的同时,提高了板厚检测的效率。

4 结论

针对现有板厚检测方法不能满足大层高建筑物场景下的要求,存在较低的检测安全性、准确性和效率等问题,本文利用无人机具备的自身优势,将其与板厚检测仪进行融合,实现优势互补,设计和构建了两者的融合模型,并从飞行稳定性、操作安全性和检测规范性等三方面分析和论证了将其应用于板厚检测的可行性,能够有效地克服现有方法的不足,并取得了如下结论。

1)该模型能够有效解决目前大层高场景下板厚检测的工程难题,利用无人机搭载设备的方式,使得检测人员无需反复搭设并攀爬脚手架,保证了人员的安全性;利用无人机飞行将发射探头与板底稳定抵接,避免了于高位人工顶杆造成发射探头的晃动,有效提高了检测结果的准确性;利用飞行操作实现了测点间的快速切换,大大提高了检测效率。

2)该模型的设计能够拓展无人机在工程质量检测领域的应用,为广大工程检测人员提供了一个检测创新思路,符合目前建筑行业的数字化、智能化趋势及“智慧检测”的理念。