村庄特征、民主治理对村级公共品供给的影响研究——基于IAD框架的理论与实证分析

雷丽霞,张应良,刘魏

村庄特征、民主治理对村级公共品供给的影响研究——基于IAD框架的理论与实证分析

雷丽霞1,2,张应良1,刘魏3

(1.西南大学 经济管理学院,重庆 400700;2.重庆三峡学院 工商管理学院 404020;3.重庆工商大学 经济学院,重庆 400067)

借助IAD理论框架,将村庄特征分为物质属性、共同体属性、规则三个维度,基于CLDS2016数据,用熵权TOPSIS法对村级公共品整体供给水平、供给结构分别进行量化,运用有序probit模型实证检验村庄特征、民主治理对村级公共品供给的影响。研究发现:村内宗族异质性越低、平均受教育水平越高、人口规模越大、人均农业用地面积越多,越有利于村级公共品整体供给,也有利于村级非生产性公共品的供给;人口规模越大、村庄距离县城越远,越有利于村级生产性公共品的供给,行政村中自然村数量对村级生产性公共品的供给产生负向影响;民主治理更有利于村级非生产性公共品的供给,且在村内平均受教育水平、村庄人口规模影响公共品供给的过程中发挥中介效应。

村庄特征;民主治理;IAD框架;公共品供给

一、问题的提出

优化农村公共品供给,是推动农村经济发展、实现乡村振兴的重要抓手。自2000年农业税费改革、2006年全面取消农业税以来,完全依靠农民自筹经费解决村级公共品供给的体系不复存在。为解决农业生产生活中的公共品供给问题,国家出台了一事一议财政奖补政策,并加大对农村的转移支付。但自上而下的政策供给,很难与农民分散化、多样化的公共品需求相对接,造成大面积的项目落地“最后一公里”难题[1-3]。公共品供给的“最后一公里”难题在于乡村内部治理的有效性问题,乡村内部治理失效酝酿着农村公共品供给的“内卷化”危机[4]。

关于村级公共品供给的影响因素,学界从不同的维度进行了研究。已有研究表明,成员异质性影响既定区域内公共品投入[5-8]。乡村宗族的存在有利于加强村民集体行动能力,并克服村庄公共品供给中的道德风险问题[9],两家均衡型、高寡占型的宗族结构均能提高村庄公共品供给水平[10]。外出务工增强村民对农村生活相关公共品的偏好,弱化对农业生产相关公共品的参与意愿[11]。此外,乡村场域中的文化,例如表达型乡土情结[12]、作为地方文化的“乡土知识和民间权威”是农村公共品供给中不可或缺的辅助性力量[13]。另外,外部的政府政策支持[14]、作为乡村内部正式制度的民主治理[15],在提高村庄公共品供给质量的过程中发挥着重要作用。

现有研究从成员特征、基层治理等视角,分析了我国农村公共品供给中的主要影响因素和影响机制。但没有对作为公共品供给“最后一公里”场域的乡村社会进行解剖,难以回答农村公共品供给的“最后一公里”困境在“村内户外”的村级场域中是怎样生成的。乡村社会已经发生改变,现代性在逐渐瓦解原来以“血缘、地缘”为联系的村庄关联[1],村庄呈现出“半熟人化”倾向。村庄场域特征的变化会影响乡村治理的手段和效率,进而嵌入到村级公共品的供给机制中。那么,村庄特征如何影响村级公共品供给?村庄的治理机制如何被村庄特征影响,进而影响村级公共品供给?这些问题的回答有助于厘清村庄场域中的公共品供给机制,也是解决农村公共品供给“最后一公里”难题的重要前提。本文试图基于村庄场域视角,就村庄特征、村庄治理机制对村级公共品供给的影响进行分析,为当前相关政策的实施提供参考依据。

二、理论分析与研究框架

1.理论分析

村级公共品具有消费的非竞争性、效用的不可分性等特点,这也决定了其特殊的供给机制。首先,村级公共品供给是在既定村庄场域范围内发生的集体行动。奥尔森集体行动理论指出具有共同利益的群体并非必然产生集体理性行为,除非一个集团中的人数很少,或者存在某些强制手段、措施以使个人按照群体的共同利益行事。奥尔森集体行动理论发挥作用的前提是“没有强制力存在”,而农业税费改革后,政府以“财政奖补”“农业项目补贴”等制度介入,改变了村庄内部公共品供给无强制力存在的集体行动状态。现阶段的农村公共品供给既需要村庄内部的合作能力,也需要村集体具备以组织形式承接外部资源的能力。其次,村级公共品供给受到村庄特征的制约。根据公共选择理论,公共物品的生产是成员进行交易获取利益的行动。村级公共品供给是村域范围内集体成员互动的结果,既受村庄特征等环境要素的影响,也因内部成员的集体行为而变化。因此,分析村级公共品供给就不得不将分析单元划到村庄层面。

埃莉诺·奥斯特罗姆在奥尔森集体行动的逻辑基础上,将制度分析融入集体行动中,考察个人如何在制度情景的约束中实现利益最大化,并提出了制度分析与发展(IAD)的研究框架。该框架有助于确认制度分析中需考虑的要素以及它们之间的关系。IAD框架由外部变量、行动舞台、评价结果三部分构成[16]。行动舞台包含行动者和行动情景,行动者是指单一的个体或者是作为共同行动起作用的群体;行动情景是影响主体行为过程的结构。在行动舞台内部,行动者根据自己面临的约束条件、激励而互动。外部变量是指行动舞台的外部影响因素,包括:生物物理属性/物质属性、共同体属性和规则。其中规则包括七组规则:边界规则、位置规则、选择规则、信息规则、聚合规则、报酬规则、范围规则;物质属性是资源本身的属性,例如资源的性质、规模等;共同体属性主要是指社群属性,例如社群中成员的偏好、成员的资源分配情况。

IAD框架以一套一般性概念框架来理解制度的多样性,已经影响了众多问题的分析思路。例如,利用该框架去解释封闭性公共池塘资源的治理[17]、流域生态补偿的应用规则[18]、农村基础设施管护行为[19]。IAD框架也是一个相互嵌套的复杂框架系统,学者可以根据自己的研究需要进行多层次分析,也可以在该框架下就研究的问题进行情景化拓展,来考察行动情景内的行为与结果。鉴于上述村级公共品供给机制中的行为要素、环境要素特性,本研究引入IAD框架,并对其进行操作化应用。在关注农村公共品供给的同时,旨在将影响村级公共品供给的环境要素和行为要素纳入同一框架中进行研究。

2.研究框架

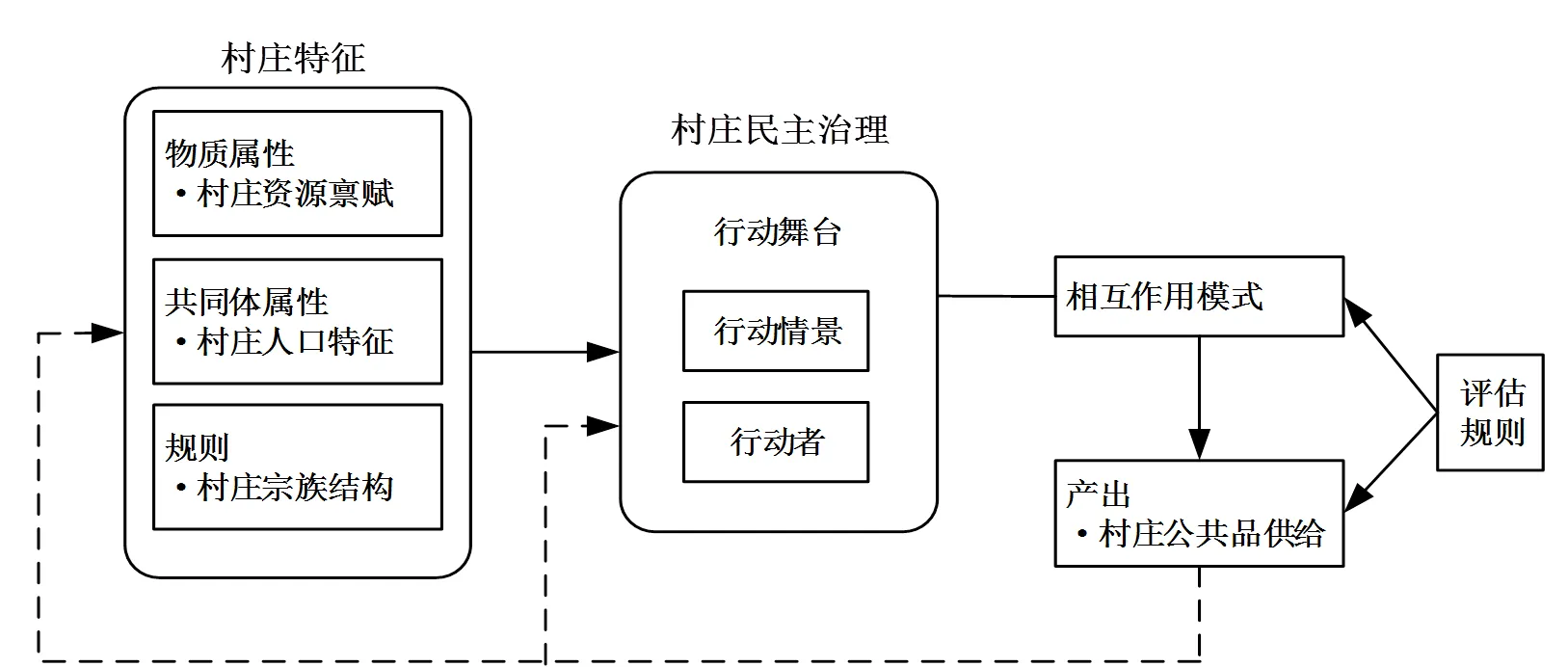

基于上述分析,本文以IAD框架为基础,区分影响村级公共品供给的因素,提出致力于研究村级公共品供给微观机制的研究框架(图1)。该框架中,村级公共品供给主要受到两个层次的影响,一是既定村域范围内,所包括的物质属性、共同体属性、规则等外部变量,即上述分析中所提出的环境要素;二是村庄内部成员互动的行动情景,即上述分析中所指出的行为要素。

图1 村级公共品供给的IAD分析框架

首先,就外部变量来看(图1),物质属性影响行动舞台中行动者的激励、约束条件和互动,物质属性主要表现为村庄的资源禀赋情况,例如农业用地面积。共同体属性也称为社群属性,包括行动者的共同理解水平、社群中成员偏好以及成员中资源分配情况等。共同体属性在既定村域范围内体现为村庄的人口特征,例如整体受教育程度、人口规模等。规则是群体内成员共同遵守的规定,能够约束成员行为[20]。宗族作为一种基于血缘和地缘的“权力文化网络”,暗含着乡村社会中群体的共同理解和行为规范,影响行动舞台中的行动情景。因此,宗族结构是体现规则的合适变量。物质属性、共同体属性和规则是村庄特征不同维度的阐述。为便于分析,本文将物质属性、共同体属性和规则统称为村庄特征。

其次,IAD框架中的行动舞台由行动者和行动情景构成,行动情景是行动者维护自身权益、采取决策和行动的过程。就村级公共品供给而言,行动者是全体成员,而行动情景体现为村集体成员参与公共品供给的相关事务。村集体成员能否参与村级公共品供给的相关事务,与村庄民主治理水平直接相关[15]。原因在于,依据农村基层民主自治的要求,村集体成员需要就村级公共品供给表达需求,进行民主决策、民主管理、民主监督,公开公共品供给相关村务、政务信息。上述分析表明村集体成员的行动情景,一定程度上以村庄民主治理情况体现。因此,本研究框架中将行动者和行动情景概括为村庄民主治理。

此外,外部变量和行动舞台共同影响行动结果,在本研究框架中,体现为村级公共品供给水平。上述分析框架已对村级公共品供给的微观机制进行了具体化情景拓展,厘清了影响村级公共品供给的两大主要因素:村庄特征和民主治理,并将村庄特征分为物质属性、共同体属性、规则三个维度。因此,后续研究中,本文主要探讨村庄特征和民主治理对村级公共品供给的影响。

三、研究设计

1.数据来源

研究数据来源于2016年中国劳动力动态追踪调查(以下简称CLDS2016)。CLDS2016全国基线调查分为社区、家庭和个人三个部分,其样本覆盖全国29个省、直辖市和自治区(除港澳台、西藏、海南)。本研究选取的数据包括农村户籍的家庭问卷7973份、行政村问卷224份。经过样本筛选,数据合并,并对核心变量缺失的样本进行剔除,最终得到有效家庭问卷7126份,行政村问卷203份。

2.村级公共品供给水平测量

(1)村级公共品整体供给水平。学界常用公共品供给水平来度量公共品供给情况,度量方法有三种。第一,用财政支出规模代替公共品供给的支出规模,以此来衡量公共品供给水平[21];第二,用公共产品总数量来衡量公共品供给水平[10];第三,用熵权TOPSIS法对公共品供给水平进行衡量[22]。熵权TOPSIS法依据指标的变异程度确定各指标的权重,有助于消除变动因素的影响,使得公共品供给评价结果更具科学性。因此,本文拟采用熵权TOPSIS法衡量村级公共品供给水平。此外,由于研究涉及的村庄数量达203个,为便于更好地分析,本文对依据熵权TOPSIS法计算得到的各村庄公共品供给水平评分进行处理。具体处理方式如下:依据村庄公共品供给评分结果,按照5等均分,分为5个等级。处在最高评分区间的村庄,其公共品供给水平赋值为5;处在第二高位评分区间的村庄,其公共品供给水平赋值为4;处于其他评分区间的村庄,以此类推,按照公共品供给水平所处评分区间从高到低,分别赋值为3、2、1。

(2)村级公共品供给结构。农村公共产品供给结构是指构成农村公共产品的各组成部分,包括供给主体结构、供给方式结构和供给内容结构[23]。内容结构方面,依据公共产品的用途可分为生产性公共品和非生产性公共品,前者主要包括农田水利设施、农业技术推广、农业社会化服务、农村道路和公共性运输工具等,后者主要包括污染治理(如环卫设施)、公共文化(如村庄图书馆)、教育、医疗等[24]。从复合系统来看,村庄是由“经济-社会-生态”三个子系统拟合而成,非生产性公共品在该系统内产生消费效应,生产性公共品在该系统内产生收入效应,两者的有效供给方能保证村庄公共品供给结构均衡。厘清村庄特征和民主治理对农村生产性公共品和非生产性公共品的影响,能在一定程度上回答目前凸显的农村公共品供给结构失衡问题,也能为解决农村公共品供给“最后一公里难题”提供一定的解释。因此,本文选取从生产性公共品和非生产性公共品角度,对村庄公共品供给结构进行研究。同样,生产性公共品和非生产性公共品供给水平的衡量,仍然分别采用熵权TOPSIS法进行处理,并将评分结果进行5等均分,按照评分区间从高到低分别赋予相应等级值5、4、3、2、1。

基于以上分析,从基础设施、农业生产相关服务、公共卫生、基础教育、公共文化5个维度选取19个指标,利用熵权TOPSIS法对村级公共产品供给进行评价和测度。具体指标如表1所示。

表1 村级公共品供给水平测度指标体系

注:若被评价村没有幼儿园或小学,则相应选项被赋值为0。若本村行政区划范围内没有老年活动室、公共图书馆或社区广场/公园,则相应选项被赋值为0。

3.变量描述、数据处理

(1)自变量。依据前述村庄公共品供给的IAD分析框架(图1),本文主要探讨村庄特征和民主治理对村级公共品供给的影响,村庄特征包括资源禀赋、人口特征、宗族结构。本文的自变量主要包括以下几个:

第一,资源禀赋。自然资源禀赋特征是重要的物质属性,其中以村庄内人均农业用地面积这项特征最为显著。人均农业用地面积越大,自然资源禀赋效应越强。因此,在物质属性方面,本文选取人均农业用地面积作为代理变量。

第二,人口特征。村级公共品供给涉及行为主体社群属性,本文主要从人口的数量、受教育程度、人口流动情况进行考虑。选取的变量包括村庄人口平均受教育程度、人口总量、常年不在村人口比例。

第四,民主治理。学界衡量民主治理的常用代理变量有村选举投票率[26]、选举竞争程度[27]、村财务公开情况、村民代表大会次数。选举投票率、选举竞争程度均是对选举这一民主事件结果的描述,无法反映村集体成员民主治理的互动过程。村财务公开情况与村集体经济实力有较强的关系,集体事务较多的村庄召开村民代表会议次数自然多。由于目前我国还有大量的“空壳村”,村财务公开情况、村民代表大会次数不能从普遍意义上解释我国农村的民主治理情况。村级政务公开包括村级组织机构、计划生育、国家惠农政策落实、社会救助四大类。政府对农村公共品的供给主要以项目、补贴等方式进入乡村,村级政务的公开更为迫切。由于国家惠农政策落实情况公开不仅包括各类项目资金数量、标准等,还包括具体兑现情况,村级政务公开情况更能反映村庄行动主体参与决策的民主治理过程。因此,本文用村级政务公开频率来衡量村级民主治理情况。

(2)控制变量。鉴于可能存在遗漏变量问题,本文通过加入代理变量来控制可能影响村级公共品供给的潜在遗漏变量,以降低估计偏差。本文选取的控制变量包括:村庄地势、村庄到县城的距离、村庄内自然村数量、村集体财政收入。

(3)数据处理。本文对一些数据进行了标准化处理,具体处理方式和处理结果如表2所示。通过观察变量的描述性统计结果可知,村级公共品供给整体水平偏低,均值为1.9507,非生产性公共品均值为2.399,生产性公共品均值为1.4089。说明村级生产性公共品供给严重不足,且公共品整体供给水平有待提升。

表2 变量定义与描述性统计

4.模型设计

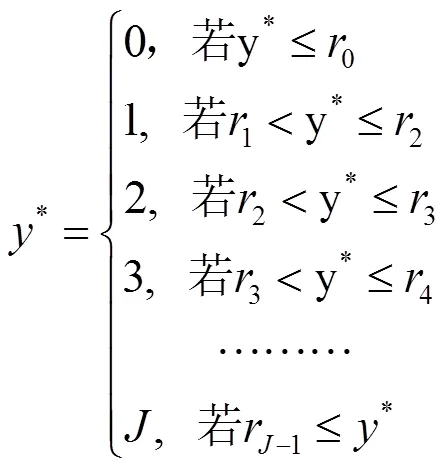

由于因变量为村级公共品供给水平,评价结果采用1~5的排序数据,因此更适合采用Ordered Probit模型。模型设定如下:

上式中,1、2、3、4…r是村级公共品供给水平这一变量的未知分割点,并且满足1<2<3<4…<r。

四、实证结果与分析

1.基准回归结果分析

考虑到变量间可能存在多重共线性问题,本文使用Pearson相关系数和方差膨胀因子对各变量相关性进行判别,结果表明均不存在共线性。基于前述分析,在测算村级公共品整体供给水平的基础上,使用有序Probit模型实证检验村庄特征、民主治理对村级公共品供给的影响,模型参数估计结果如表3所示。

表3 村级公共品供给的有序probit模型估计结果

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平下显著,括号内为值。

通过观察估计结果(表3)可知,与模型(1)、(2)相比,模型(3)、(4)、(5)中引入控制变量后,解释村庄特征的核心变量的相关系数和显著性均没有发生明显变化,说明村庄特征对村级公共品供给的影响作用较为稳健。

就村庄特征来看,从反映宗族异质性的 Blau 指数可以看出,宗族势力越单一,宗族异质性越低;宗族之间势力越均衡,宗族异质性越高。从实证检验结果来看,宗族异质性的估计系数为负,并通过10%的显著性水平检验。表明宗族异质性越高,越不利于各宗族内部的聚合和集体一致行动的达成,难以推动村庄公共品供给项目的落地和实施。在研究结论方面,与齐秀琳等[9]的研究结果保持一致。村庄平均受教育水平越高,越有利于村级公共品的供给。受教育水平越高,农民对公共品的作用能够有更正确的认识,越容易就公共品项目落地和实施达成共识。村庄人口规模的估计系数为正,并通过1%的显著性水平检验。表明村庄人口数量越多,越有利于村级公共品供给。依据奥尔森的集体行动理论,村庄人口数量越多,理应不利于集体一致行动的达成。但该理论发挥作用的前提是“没有强制力存在”,国家对农村公共品供给的财政奖补等政策打破了村庄内部集体行动的“无政府状态”。以一事一议财政奖补制度为例,财政奖补不是对村庄公共品项目投资总额进行配套奖补,而是对村民筹资总额进行奖补。在村庄公共品投资总额一定的情况下,人口越多、获得的奖补额越高,人均需要承担的出资额就越少。因此,在财政奖补政策的支持下,人口规模反而成为村级公共品供给的正向影响因素。这与李秀义、刘伟平[28]的研究结论一致。人均农业用地面积的估计系数为正,且通过5%的显著性检验。表明具有资源禀赋优势的村庄,更有利于村级公共品的供给。人口流动的估计系数为负,但并不显著。

就民主治理变量而言,单独来看,民主治理水平的估计系数为正,表明民主治理有利于村级公共品供给。比较模型(2)、(3)、(6)的数据发现,民主治理有利于减小宗族异质性对公共品供给水平产生的负面影响。加入村庄特征变量、控制变量后,民主治理变量对村级公共品供给的影响不再显著。表明在宗族异质性程度较高的村庄,可以通过提升民主治理水平来提高公共品供给水平,但民主治理的影响作用有限。主要原因可能在于,非正式制度在基于血缘、地缘的农村社会仍然扮演着比较重要的角色。在控制变量方面,自然村数量、村庄到县城的距离、村庄经济、村庄地势的估计系数不显著。

2.机制分析:村庄特征、民主治理对村级公共品供给结构的影响

按照前述分析,本文将村级公共品供给结构分为生产性公共品和非生产性公共品。在分别测算村级非生产性公共品、生产性公共品供给水平的基础上,使用有序Probit模型依次实证检验了村庄特征、民主治理对村级非生产性公共品供给、生产性公共品供给的影响,模型参数估计结果如表4和表5所示。

(1)村庄特征、民主治理对村级非生产性公共品供给的影响。村级非生产性公共品供给方面,通过观察估计结果(表4)可知,与模型(1)、(2)相比,模型(3)、(4)、(5)中引入控制变量后,解释村庄特征的核心变量和民主治理变量的显著性均没有发生明显变化,说明村庄特征和民主治理对村级非生产性公共品供给的影响作用较为稳健。

表4 村级非生产性公共品供给的有序probit模型估计结果

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平下显著,括号内为值。

就村庄特征而言,宗族异质性越高,越不利于村级非生产性公共品的供给。原因可能在于宗族异质性越高,越不利于集体行动秩序的形成,村集体内部就非生产性公共品供给达成一致意见的成本较高。平均受教育水平越高,越有利于农户对公共品供给政策的了解,进而有助于非生产性公共品供给。依据财政部印发的“一事一议财政奖补资金管理办法”,环卫设施、公共文化设施等村级公益项目供给主要通过财政奖补方式,该政策使人口规模越大的村庄能获得更高的财政奖补额。因此人口规模越大,越有利于村级非生产性公共品项目的实施和落地。人均农业用地面积的估计系数为正,且通过5%的显著性检验。表明村庄在资源禀赋方面越具优势,越有利于村级非生产性公共品的供给。

对于民主治理变量而言,其代理变量村级政务公开频率的估计系数为正,且通过10%的显著性水平检验。这表明在国家对农村的大量财政资金注入过程中,民主治理有利于促进村级非生产性公共品的供给。因为无论是建设资金全部由国家负担的专项项目,还是需要村民自筹一部分的一事一议等奖补项目,都需要村民的理解、支持。民主治理有利于信息的沟通和透明化,能够调动村民的参与热情和提供尽可能多的解决方案,降低了集体行动的难度,避免产生集体行动的困境。在控制变量方面,自然村数量、村庄到县城的距离、村庄经济、村庄地势的估计系数不显著。

(2)村庄特征、民主治理对生产性公共品供给的影响。通过观察估计结果(表5)可知,与模型(1)、(2)相比,模型(3)、(4)、(5)中引入控制变量后,解释村庄特征的核心变量和民主治理变量的显著性均没有发生明显变化,说明村庄特征和民主治理对村级生产性公共品供给的影响作用较为稳健。

表5 村级生产性公共品供给的有序probit模型估计结果

注:**、*分别表示在5%、10%水平下显著,括号内为值。

就村庄特征而言,村庄人口规模的估计系数为正,且通过5%的显著性水平检验。在公共品供给的财政奖补政策下,尤其是那些奖补额度以村民出资总额为依据的村庄,人口规模成为重要的影响因素。人口规模越大,越可能获得更高的奖补额,越有利于村级生产性公共品的供给。村庄特征的其他变量:宗族异质性不利于村级生产性公共品供给,平均受教育水平、人均农业用地面积对生产性公共品供给产生正向影响,但影响均不显著。其原因可能在于,与非生产性公共品产生的消费效应不同,生产性公共品主要产生收入效应。随着城镇化的推进,农村已呈现出“以代际分工为基础的半工半耕”的社会结构特点,农业生产要素的集聚突破了宗族、村级区域内农业用地面积的约束,使得平均受教育水平、宗族异质性、人均农业用地面积对生产性公共品供给的影响减弱。

就民主治理变量而言,其代理变量政务公开频率的估计系数为正,但未通过显著性检验。取消农业税后乡镇财政虚化,一些农业地区的乡镇只能依靠国家自上而下的财政转移支付。生产性公共品,尤其是与农业生产经营紧密相关的公共品,大多以项目制的方式落地,如,机耕道路、田间灌溉、农技应用和推广等。生产性公共品的供给越来越脱离农民的参与,也缺乏农民的主体性。因此,民主治理对村级生产性公共品供给的作用日渐式微。这也是现今我国农村生产性公共品供给中的突出问题,即国家出钱很多但农民需求难以满足。

控制变量方面,村庄经济和地势对村级生产性公共品供给的影响不显著。自然村数量对村级生产性公共品供给产生负向影响,即行政村中自然村数量越多,越不利于村级生产性公共品的供给。自然村具有熟人社会特征,行政村是农业税费改革后并乡并村的结果。不同自然村情况差距较大,利益关系比较难以协调,依赖村委会按照民主治理方式来推进生产性公共品供给的交易成本较高。因此,行政村中自然村数量越多,协调成本越高,越难在生产性公共品项目的落地和实施方面达到一致意见。这与龙斧、高万芹[29],刘锐、付悦[30]的研究结论一致,意味着乡村治理单元的下沉、自然村自治权重塑才有利于村级生产性公共品供给。村庄到县城的距离估计系数为正数,且通过10%的显著性水平检验,表明村庄距离县城越远,越有利于村级生产性公共品的供给。其原因可能在于,距离县城越近的村庄,农民从事非农产业的可能性越高,村庄进行农业生产经营性投入的概率就越小。因此,距离县城较近的村庄,在村级生产性公共品方面的投入较小。那些远离县城的村庄,农民从事农业生产的比例更高,越有可能加大对生产性公共品的投入。

3.中介效应:民主治理对村庄特征影响村级公共品供给的中介作用检验

前述分析已经证实了村庄特征、民主治理对村级公共品供给的影响。但村庄特征、民主治理影响村级公共品供给的作用机制怎样?民主治理变量是否存在中介效应?如果有,中介效应是多少?这些问题都需要进一步验证和计算。因此,本文主要通过中介效应法检验和测算上述问题,拟选取偏差校正的非参数百分位Bootstrap法检验村庄特征、民主治理影响村级公共品供给的机制。由于村庄特征是多维度变量,进行中介效应检验时,分别以村庄宗族异质性、平均受教育水平、人口流动、村庄人口规模、人均农业用地面积为自变量,检验民主治理对村庄特征影响村级公共品供给的中介效应。依据温忠麟的中介效应法检验步骤[31],首先观察表3、表4、表5中的模型(4),由于自变量系数显著,可以按照中介效应立论。接下来就宗族异质性、平均受教育水平、人口流动、村庄人口规模、人均农业用地面积对政务公开频率(民主治理的代理变量)的影响分别进行回归分析,发现所有自变量均未通过显著性检验,结果如表6所示。

表6 村庄特征对民主治理的有序probit模型估计结果

其次,依据表3、表4、表5的模型(6)以及表6的结果,根据温忠麟的研究,需要进一步用Bootstrap法进行检验。检验结果发现,民主治理变量在村庄特征对村级公共品供给的影响中存在中介效应。

表7 系数乘积的Bootstrap检验

注:***、**分别表示在1%、5%水平下显著;民主治理对其他自变量(村庄宗族异质性、人口流动、人均农业用地面积)影响村级公共品供给不存在中介效应,由于篇幅限制,表7中不再列出。

由于表3、表4、表5的模型(4)已分别算出总效应,依据表3—表7的结果,发现民主治理是村庄特征影响村级公共品供给的中介变量,民主治理主要在村庄的平均受教育水平和人口规模两个特征方面发挥中介效应。第一,平均受教育水平对村级公共品整体供给的影响中,民主治理发挥的中介效应占比为0.6855(0.436/0.636);对村级非生产性公共品供给的影响中,民主治理发挥的中介效应占比为0.7284(0.381 7/0.524)。这意味着平均受教育水平影响村级公共品整体供给、村级非生产性公共品供给的效应中,分别有68.55%、72.84%来自民主治理水平。第二,人口规模变量对村级公共品供给的影响中,民主治理发挥的中介效应占比为0.6933(0.416 7/0.601);对村级非生产性公共品供给的影响中,民主治理发挥的中介效应占比为0.5524(0.381 7/0.691);对村级生产性公共品供给的影响中,民主治理发挥的中介效应占比为0.7383(0.22/0.298)。简言之,人口规模影响村级公共品整体供给、村级非生产性公共品供给和村级生产性公共品供给的效应中,分别有69.33%、55.24%、73.83%来自村级民主治理水平。上述结论意味着,民主治理在村级公共品供给中发挥着重要的作用。注重和推进村庄民主治理,将有助于提高村级公共品供给水平。

五、研究结论和政策启示

基于CLDS2016全国调查数据,分别考察了村庄特征、民主治理对村级公共品整体供给水平、供给结构的影响。研究表明:第一,就村级公共品整体供给水平而言,宗族异质性越高,越不利于村庄公共品供给项目的落地和实施;村庄平均受教育水平越高,人口数量越多,人均农业用地面积越多,越有利于村级公共品的供给。第二,村级公共品供给结构方面。就非生产性公共品来看,宗族异质性越高,越不利于村级非生产性公共品的供给。平均受教育水平越高、人口规模越大、民主治理水平越高,均有利于非生产性公共品供给;就生产性公共品而言,人口规模越大、村庄距离县城越远,越有利于村级生产性公共品的供给。行政村中自然村数量越多,利益关系比较难以协调,难以推进村级生产性公共品的供给,其估计系数为负。第三,从影响机制来看,民主治理是村庄特征影响村级公共品供给的中介变量,主要在村庄的平均受教育水平、人口规模两个影响公共品供给的特征方面发挥中介效应。

民主治理对于村级公共品供给具有重要意义。由于劳动力外流、自然资源禀赋等原因,乡村特征差异影响村级公共品供给。基于本文研究结论,特提出以下政策建议:

一方面,推进基层政务公开标准化规范化向农村延伸。随着国家加大惠农、支农力度,惠农资金以项目、补贴等方式不断进入乡村。公共财政资金在自上而下层层传递过程中存在被截留、挪用和其他跑冒滴漏的现象,形成了新的脱离农民的分利秩序,也酝酿着农村公共品供给的“内卷化”危机。推进基层政务公开标准化规范化向农村延伸,旨在让农村基层政务信息透明化,打破“脱离农民的分利秩序”。建议建立村级公开事项清单,通过村民微信群、信息公示栏或公众号等方式,公开脱贫攻坚、惠农政策、社会救助、乡村振兴等重点领域的信息。

另一方面,要对宗族异质性高、人口规模小、平均受教育程度低的村庄给予关注。在宗族异质性较低(姓氏比较集中)的村庄,可以借助基于地缘、血缘的乡村宗族力量,促进村级公共品供给;但在宗族异质性较高(姓氏并不集中)的村庄,要加强民主治理,同时通过对村民进行宣传引导等方式,避免这类村庄陷入村级公共品供给的集体行动困境。对那些人口规模小、农民平均受教育程度低的村庄,要赋予农民表达公共品需求的有效渠道,防止这些村庄因基本公共品供给困难而陷入贫困。

此外,对于自然村数量较多的村庄,要让农村基层治理单元下沉。农业税费改革后的并乡并村政策,产生了很多规模较大的行政村。较大的行政村,集体事务协调比较困难,不利于基层民主自治。建议这类村庄,推动基层治理单元下沉,以自然村为单位建立村级治理的微型组织。自然村是基于血缘、地缘的熟人社会,能整合内部村民意见,达成一致意见的成本较低。难以协调的公共品供给事务可以首先在自然村进行内部协调,然后让自然村以自治的微型组织参与村级决策。

[1] 贺雪峰.新乡土中国[M].北京:北京大学出版社,2013.

[2] 田孟.发挥民主的民生绩效——村级公共品供给的制度选择[J].中国农村经济,2019(7):109-124.

[3] 黄丽芬.农村公共品供给方式与基层善治[J].华南农业大学学报(社会科学版),2019,18(1):99-107.

[4] 陈锋.分利秩序与基层治理内卷化资源输入背景下的乡村治理逻辑[J].社会,2015,35(3):95-120.

[5] EASTERLEY W, LEVINE R.Africa’s growth tragedy:Policies and ethnic divisions.Quarterly[J].Journal of Economics,1997,112(4):1203-1250.

[6] ALESINA A, FERRARA E L.Ethnic diversity and economic performance[J].Journal of Economic Literature,2005,43(3):762-800.

[7] HOPKINS D J.The limited local impacts of ethnic and racial diversity[J] .American Politics Research,2011,39(2):344-379.

[8] GERDES C.The impact of immigration on the size of government:Empirical evidence from Danish municipalities[J].Scandinavian Journal of Economics,2011,113(1):74-92.

[9] 齐秀琳,伍骏骞.宗族、集体行动与村庄公共品供给——基于全国“十县百村”的调研数据[J].农业技术经济,2015(12):117-125.

[10] 梁劲松,王征兵.宗族结构对农村公共品供给水平的影响效应——基于当选者意愿与能力的中介效应检验[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2019,20(5):45-54.

[11] 刘蕾.人口空心化、居民参与意愿与农村公共品供给——来自山东省758位农村居民的调查[J].农业经济问题,2016,37(2):67-72,111-112.

[12] 庄晋财,陈聪.乡土情结对农民创业者供给村庄公共品的影响研究[J].西安财经学院学报,2018,31(2):78-86.

[13] 邢成举.地方文化与农村公共品的多元供给及其基础——以赣南B村自来水供给为例[J].广西大学学报(哲学社会科学版),2017,39(5):112-118.

[14] 陈聪,庄晋财,尹金承.以合作理念提升村庄公共品供给效率[J].财政研究,2018(2):88-94.

[15] 吴理财.财政自主性、民主治理与村庄公共品供给——2014年15省(区)102县102村的问卷调查分析[J].社会科学研究,2015(1):37-43.

[16] 李文钊.制度分析与发展框架:传统、演进与展望[J].甘肃行政学院学报,2016(6):4-18,125.

[17] 袁方成,靳永广.封闭性公共池塘资源的多层级治理——一个情景化拓展的IAD框架[J].公共行政评论,2020,13(01):116-139,198-199.

[18] 王雨蓉,陈利根,陈歆,等.制度分析与发展框架下流域生态补偿的应用规则:基于新安江的实践[J].中国人口·资源与环境,2020,30(1):41-48.

[19] 何凌霄,张忠根,南永清,等.制度规则与干群关系:破解农村基础设施管护行动的困境——基于IAD框架的农户管护意愿研究[J].农业经济问题,2017,38(1):9-21,110.

[20] OSTROM E.Institutional Rational Choice:An Assessment of the Institutional Analysis and Development Framework[M].In Theories of the Policy Process,2nd .ed.Paul Sabatier.Boulder,CO:Westview Press,2007:21-64.

[21] 朱红琼.公共产品供应量的衡量及其最佳供给规模确定[J].商业时代,2009(27):50-51.

[22] 陈聪.农村公共品供给对城乡收入差距影响的实证检验[J].统计与决策,2020(1):57-61.

[23] 睢党臣.农村公共产品供给结构研究[D].杨凌:西北农林科技大学,2007.

[24] 罗光强.农村公共物品供给的双效应分析[J].数量经济技术经济研究,2002(8):102-104.

[25] 秦国庆,朱玉春.用水者规模、群体异质性与小型农田水利设施自主治理绩效[J].中国农村观察,2017(6):100-115.

[26] 季丽新,王培杰.农村民主治理:困境与出路——20个省级行政区的68个村庄调查[J].中国行政管理,2013(2):80-83.

[27] 付建军.从民主选举到有效治理:海外中国村民自治研究的重心转向[J].国外理论动态,2015(5):82-89.

[28] 李秀义,刘伟平.新一事一议时期村庄特征与村级公共物品供给——基于福建的实证分析[J].农业经济问题,2016,37(8):51-62,111.

[29] 龙斧,高万芹.农村公共品供给中的民主治理机制[J].湖北社会科学,2016(11):33-40.

[30] 刘锐,付悦.农村公共品供给:变迁、问题及出路[J].农村经济,2019(5):9-16.

[31] 温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014,22(05):731-745.

Village characteristics, democratic governance and the supply of rural public goods: Theoretical and empirical analysis based on the IAD framework

LEI Lixia1,2,ZHANG Yingliang1,LIU Wei3

(1.College of Economics and Management, Southwest University, Chongqing 400700, China; 2.School of Business Administration, Chongqing Three Gorges University, Chongqing 404020, China; 3.College of Economics, Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400067, China)

With the help of the IAD theoretical framework, this article divides village characteristics into three dimensions: material attributes, community attributes, and rules.Based on CLDS2016 data, the entropy-weighted TOPSIS method was used to quantify the overall supply of rural public goods and the supply structure of rural public goods, respectively.The ordered probit model is used to empirically test the impact of village characteristics and democratic governance on the supply of rural public goods.The study found that: the lower the clan heterogeneity in the village, the higher the average level of education, the larger the population size, the more the per capita agricultural land area, the more beneficial to the overall supply of rural public goods, and the more favorable to the supply of rural non-productive public goods; The larger the population and the farther the village is from the county, the more favorable to the supply of productive public goods.The number of natural villages in administrative villages has a negative impact on the supply of productive public goods; Democratic governance is more conducive to the supply of non-productive public goods at the village level.Democratic governance plays an intermediary role in the process of the average education level of farmers and the size of village population affecting the supply of public goods.

village characteristics; democratic governance; IAD Framework; public goods supply

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2021.06.008

D422.6;F812.8

A

1009–2013(2021)06–0062–11

2021-10-12

国家社会科学基金重点项目(20AGL023);重庆市社会科学规划项目(2017QNGL59);中央高校基本科研业务费专项项目(SWU1809410);中央高校基本科研业务费专项资金创新团队项目(SWU1709115)

雷丽霞(1987—),女,重庆开州人,博士研究生,主要研究方向为农村经济组织与制度。

责任编辑:黄燕妮