中西医综合治疗对胆囊结石患者效果及总胆汁酸的影响*

娄 静,王 菲,赵 雷,侯留法

(河南省中医药研究院附属医院肝胆脾胃科,郑州 450004)

近年来,伴随着人们饮食及生活习惯的转变,致使消化系统疾病逐渐呈递增趋势,其中胆囊结石属于一种较为普遍的疾病类型,且发病率逐渐呈低龄化趋势[1]。胆囊结石主要为结石堵塞胆囊管所致的一种继发性感染性疾病,该疾病具有症状明显、病情危急、易反复等特点,在以往的临床治疗中主要通过手术、排石、碎石、溶石等方法进行治疗,其中手术治疗效果确切,但术后极易复发,不利于临床推广应用[2-3]。有研究[4]显示,胆囊结石复发主要是由于胆囊排空障碍导致,杨小平主任作为河南省中医药研究院附属医院肝胆脾胃科主任、河南省名中医和胆囊病学专家,从医多年一直致力于胆道疾病的研究。经研究通过采用中药治疗能够加速胆囊排空,有效减少或者避免胆囊结石复发,利于患者预后[5]。本研究对胆囊结石患者采用中西医综合治疗,以探讨其效果,报道如下。

1 对象与方法

1.2 方法

1.2.1 治疗方法 对照组采用常规西医治疗,采用2 g头孢哌酮舒巴坦[扬子江药业集团有限公司,国药准字H20043551,规格:2 g(头孢哌酮1 g与舒巴坦1 g)]与250 mL生理盐水混合后静脉滴注,每日2次,对于疼痛剧烈者可使用山莨菪碱或者阿托品等镇痛药物治疗,同时叮嘱患者保持饮食清淡,多喝水。

观察组在对照组基础上采用中药治疗,大柴胡汤加减是其主要中医配方,其主要组成为:金钱草 28 g,延胡索及柴胡各 16 g,生姜、海金沙及白芍各14 g,枳实及半夏各12 g,鸡内金 10 g(研粉冲服),甘草、黄芩、郁金及生大黄各 8 g,炙甘草 6 g,将上述药方用水煎服,每天1剂,去汤汁400 mL分早晚两次服用,另外,对于腹痛、胁痛者可加川楝子、元胡以活血止痛;黄疸者可加虎杖、茵陈及栀子以清热利湿退黄;腹胀者可加陈皮、厚朴以行气散结;发热者可加蒲公英、二花以清热解毒。2组患者均在治疗3周后观察其效果。

1.2.2 观察指标 ①评估并比较2组疗效,具体判定标准为:患者体征及症状均消失,经超声检查胆囊症状消失,且患者结石减少2/3及以上则为痊愈;体征及症状基本消失,且经超声检查胆囊症状有所改善,结石减少1/3以上则为显效;经检查患者的胆囊症状改善,且其结石减少在1/3以内则为有效,若经治疗未达到上述指标,且部分患者甚至存在加重趋势则为无效[7]。总有效率=(显效例数+有效例数)/总例数×100%。②检测比较2组治疗前的总胆汁酸与血清总胆固醇水平,分别抽取2组治疗前后3 mL空腹静脉血,经10 min离心操作后取其血清,采用全自动生化分析仪(日立有限公司,型号:7300)并利用酶法检测总胆汁酸与血清总胆固醇水平。正常参考范围:总胆汁酸0.1~10.0 μmol·L-1;总胆固醇2.9~6.0 mmol·L-1。③评估并比较2组治疗前后的中医症状积分[8],依据2组患者胆绞痛、腹胀及胃灼热的症状由轻到重记为0~3分,分值越高则表明其症状相对严重。④记录并比较2组不良反应出现情况,主要包括头晕、恶心、呕吐等。

2 结果

表1 2组疗效比较[n=52,n(%)]

2.2 2组总胆汁酸及血清总胆固醇指标比较 治疗前,2组总胆汁酸及血清总胆固醇指标差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,观察组总胆汁酸、血清总胆固醇指标均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 2组总胆汁酸及血清总胆固醇指标比较

2.3 2组中医症状积分比较 治疗前,2组胆绞痛、腹胀及胃灼热评分差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,观察组胆绞痛、腹胀及胃灼热评分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 2组中医症状积分比较分)

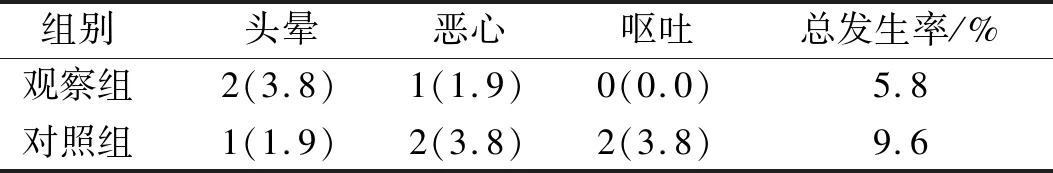

表4 2组不良反应情况比较[n=52,n(%)]

3 讨论

胆囊结石病变初始主要以胆囊管梗阻为主,若不能及时解除胆囊管的梗阻情况,随着病情进展,极易波及胆囊壁全层,致使囊壁增厚,甚至导致脓性渗出物产生,疼痛是胆囊结石患者较为常见的临床症状,对患者的身体健康及日常生活产生严重影响[9]。因此,积极寻求合理、有效的治疗方案对胆囊结石患者预后具有重要作用。

大多数情况下,胆囊结石的发生主要与饮食习惯、体质、肥胖、遗传等因素有关,其可导致胆汁中的胆固醇过高等[9]。手术、碎石、溶石等是治疗胆囊结石患者的重要方法,但由于外科手术对机体造成的创伤较大,不利于临床推广,而常规西医治疗的临床疗效并不理想,且治疗后极易复发,导致患者接受度较低[11]。在中医学理论中认为,胆囊结石属于腹痛范畴,其中右上腹疼痛、口苦、舌红苔黄及脉弦滑是该疾病的主要临床表现[12-13]。中医理论认为,导致该病的主要病理机制为肝失疏泄、气机不通、温热蕴结、不通而痛[14]。因此,胆囊结石患者在治疗期间应以清热利湿、疏肝利胆及行气止痛为主。本研究结果显示,与对照组比较,观察组总有效率较高,与对照组治疗后比较,观察组总胆汁酸及血清总胆固醇指标均较低,由此可见,对胆囊结石患者采用中西医综合治疗,能够取得较好的临床效果,患者总胆汁酸及血清总胆固醇指标均较低,利于其病情恢复。本研究中采用的大柴胡汤主要来源于《金匮要略》一书,其主要功效为内泻热结、和解少阳,经临床实践发现,采用该中药汤剂治疗能够取得较好的临床效果[15]。此外,中药处方中各味中药材对该病具有较为明显的改善效果,有利于患者排石利湿,进而改善其病证,且该处方中均为中药制剂,患者不良反应情况较少,应用的安全性较高[16-17]。该药方中的柴胡与黄芩能够和解少阳;大黄与枳实则能够内泻热结;芍药与黄芩、柴胡联合使用能够清肝利胆;联合大黄及枳实能够有效缓解腹中疼痛情况;半夏能够和胃降浊并具有较好的止呕效果;鸡内金、郁金、金钱草与海金沙联合使用能够达到较好的化石排石效果;甘草则能够调和诸药,通过将上述药物联合使用能够充分发挥清热利湿、疏肝利胆及行气止痛的功能,从而达到较好的治疗效果[18-19]。本研究对胆囊结石患者采用中药治疗的同时,还添加各种有效的抗菌药物,有效预防患者感染情况出现[20]。大多数胆囊结石患者在伴有胆绞痛的同时其肩胛部位还伴随放射性疼痛,因此致使患者疼痛情况较为严重,应及时给予有效的镇痛治疗[21]。本研究中对胆囊结石患者采用中西医结合的治疗方法,使患者疼痛情况得到有效缓解的同时提升其临床治疗效果,利于患者预后。本研究结果显示,与对照组治疗后比较,观察组胆绞痛、腹胀及胃灼热评分均较低,2组不良反应总发生率差异无统计学意义,说明采用中西医综合治疗,能够促使胆囊结石患者临床症状得到有效缓解,且不良反应情况较少,加之其服用简单使患者更易于接受,利于治疗效果的充分发挥。但本研究由于样本量较少及随访时间较短,使其研究结果存在一定局限性,在后期的临床工作中可扩大样本量及延长研究时间,提升该研究结果的准确性、可靠性,进而为胆囊结石患者的临床治疗提供科学性的参考依据。

综上所述,对胆囊结石患者采用中西医综合治疗,其效果较好,能够有效降低患者的总胆汁酸水平,缓解其临床症状,且安全性较高。