90年前的“最后一课”

于力 张博群 郭翔

1873年,法国作家都德的著名小说《最后一课》出版,小说讲述的是普法战争后,法国的阿尔萨斯和洛林被迫割让给普鲁士,两地的学校被禁止讲授法语。在最后一堂法语课上,原本不爱学习的小弗郎士第一次感受到母语之美以及痛失学习母语权利之恨。

多年后,在欧亚大陆另一端的中国东北,“最后一课”的场景真实再现,主人公是13岁的杨增志。“九一八事变后,学校的赵老师满怀悲愤地给我们讲授了这部小说,用这部小说给我们上了最后一课。他在黑板上写下了‘我是中国人’5个大字。”

小弗郎士的后续故事无从知晓,但杨增志以及成千上万名中国东北同胞的事迹值得铭记。面对日伪当局的精神摧残和思想奴役,他们不甘心当亡国奴,用各种形式开展爱国斗争,捍卫中华民族的文化血脉。

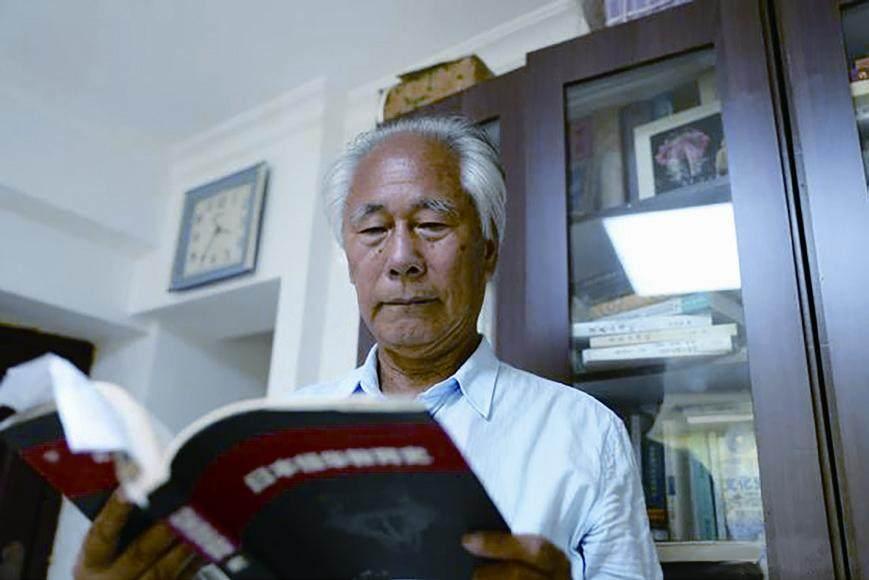

现年76岁的齐红深是辽宁省教育厅的一名退休干部,从1984年开始,他带领研究团队遍访3000多位日本侵华战争亲历者,抢救性记录超1000万字口述历史材料,搜集1000多本日本侵华时期的教科书、作业本等实物资料,整理了近万张老照片,出版研究成果33部,用证人、证言、证物揭露了日本侵略者对中国人民进行奴化教育的真相。

杨增志的“最后一课”,就是这千万字口述历史材料中,一个让中国人民永远难忘的画面。

1931年9月18日晚,沈阳柳条湖,刺耳的爆炸声划破了宁静的夜空,一场精心策划的阴谋就此揭幕,盘踞在中国东北的日本关东军制造了震惊中外的九一八事变,开始大举侵占中国东北。

九一八事变的消息很快传到了距离沈阳约105公里的腾鳌堡,在这里,杨增志上了一堂令他永世难忘的“最后一课”。

那天,杨增志像往常一样来到学校。还没到上课时间,讲授国文课的赵老师便神情严肃地走了進来。

那堂课上,赵老师没有按照原计划讲授课本上的内容,而是满怀悲愤地讲起了法国小说《最后一课》,他的眼中闪烁着泪光,话语中充满沉痛。“亡了国当了奴隶的人民,只要牢牢记住他们的语言,就好像拿着一把打开监狱大门的钥匙。”讲到这里时,赵老师失声痛哭,用颤抖的手在黑板上写下“我是中国人”5个大字,他告诉同学们:“今天也是我们的‘最后一课’,从现在起,我们也是亡国奴了。”

上完这堂课,杨增志所在的学校就停课了,直到第二年伪满洲国成立后,才复学上课,但同学们再也没看到赵老师的身影,据说他是加入抗日队伍了。在日伪当局的统治下,学校开始了奴化教育。据杨增志口述:“一开始,老师叫学生拿来墨水,涂去课文中具有民族意识和爱国思想的内容。后来,旧课本一律被焚毁,给学生发了新课本。”

“日本老师在台上大讲‘日满一德一心’,可是我们听到的、看到的却是太原沦陷、南京沦陷、武汉沦陷……成千上万的中国人家破人亡、流离失所,我们作为中国学生,能无动于衷吗?”杨增志的儿子杨学谦从小就经常听父亲讲这段历史,他说,父亲想像赵老师那样走上抗日前线,奈何多次寻找机会不成。1938年考入伪满洲建国大学后,杨增志在校园里坚持抗日。

“‘最后一课’给父亲内心打下深深的烙印,父亲始终没有忘记赵老师的教诲。”杨学谦说,父亲的思想和血脉里始终留存着中华民族坚强不屈的精神,在伪满洲建国大学读书时,杨增志和同学一起秘密组建了反满抗日的“建大干事会”,他们印发传单、举办演讲,揭露日本侵略者对中国人民犯下的滔天罪行。

1941年,杨增志被日伪当局逮捕入狱,受尽酷刑,但他始终没有屈服,1943年被判处无期徒刑,直到1945年日本投降后才获释。

相较于军事侵略,日本对中国的精神侵略更具有隐蔽性和欺骗性。

据齐红深主编的《日本侵华教育史》,1932年伪满洲国刚宣告成立,便接二连三地下达训令,查禁中国原有教科书,要求各地学校“废止与新国家建国精神相反之教科书或教材”。据日伪当局的不完全统计,仅1932年3月至7月,就有超650万册中国原有教科书被焚烧。实际上,日伪当局废止的不仅仅是教科书,只要稍微具有一点民族意识或爱国思想的书籍,甚至只要是商务印书馆、中华书局出版发行的中国书籍,均被打入废止之列,遭到查禁、焚烧。

与此同时,日伪当局迫不及待地成立教科书编审部,编审委员会由日本人担任主任,编审人员也多是日本人,并且有日本宪兵队在场监视。教科书的编纂则以“日满亲善”“王道乐土”、忠于“皇帝陛下”、信奉“天照大神”和“建国精神”等为思想基础,充满了崇拜日本军国主义的奴化色彩。

日伪当局把日语列为“国语”之一,强制学生学习日语。伪满时期就读于吉林第二国民高等学校的徐德源说:“从我上小学三年级起,学校就开设了日语课,每天放学前老师在黑板上用日语写一段话,要求我们必须抄录下来背诵,背不下来就罚站。从小学到中学,长期由日本老师教我们学日语,当时的就业和升学考试都考日语,学生不愿意学也得学。”

“至今我还能阅读日文书刊,勉强用日语会话。在那个年代经过那种方式学会日语,我时常有一种羞愧感,这是日伪当局奴化教育在我身上打下的难以磨灭的烙印。”徐德源回忆道。

日伪当局教科书编审官张耀先回忆,日伪当局教科书编审部负责人加藤对他说:“将来‘满洲人’必须渐渐用日语代替‘满语’,只有使用统一的文字,才能真正达到‘日满一德一心’。我最大的任务,就是尽快地通过教科书使青年一代都会日语,喜欢日语,放弃对‘满语’的学习。”

日伪当局的魔爪無孔不入,潜移默化地向学生宣扬日本军国主义和伪满“建国精神”。据《日本对华教育侵略》记载,曾在伪满陆军军官学校就读的冯志良说,学校每次集会都让学生面向东方,向日本皇宫遥拜,并高呼“天皇、皇后、皇太后陛下万岁万万岁”,然后转向伪满皇宫遥拜,高呼“皇帝陛下万岁”。每天早自习必须背诵《建国宣言》《即位诏书》和《回銮训民诏书》等伪满文书。

伪满时期的教师和学生都是日伪当局推行奴化教育的见证人,曾在吉林省立第一中学读书的李树清说:“当时受日本奴化教育的影响,我的头脑中都是‘天照大神’‘乃木大将’‘东乡元帅’‘丰臣秀吉’‘广濑中佐’等‘日本英雄’。”

日本学者矶田一雄在《皇国的姿态——从教科书看殖民地教育奴化史》一书中指出:“日本侵略者以皇国史观(天皇中心史观)把隶属于日本的必然性深深地印在被侵略民族孩子们的心里,这就是侵犯民族主体性的殖民地教育的本质与象征。”

“日寇用武力侵占了我们的土地,但始终没能征服我们的民心。”九一八事变后,中国东北的爱国师生反抗日伪奴化教育的壮举一刻都没有停止。

1932年,日伪当局印发了一套实施奴化教育的新教材,要求所有学校务必使用。“宁死也不用日伪教科书。”时任庄河县教育局局长兼庄河中学校长的宋良忱信念坚定。在他的抵制和反对下,庄河中学更换教材之事一拖再拖,直到1936年春天,学校的历史、地理、英语、国文教材仍在沿用中华书局或商务印书馆翻印的旧本,教师仍按原课程进行教学。宋良忱的拖延抵抗引起了日伪当局的注意,他于1937年3月13日在沈阳遭日寇残忍杀害。

在辽宁省沈阳市沈河区承德路3号,有座红砖小楼,这是张学良创办的同泽女子中学。20世纪30年代,著名音乐家阎述诗于该校任教期间创作了大量爱国歌曲,他把这些歌曲教给学生,用音乐培育他们的爱国主义思想,教育学生不要忘记死难同胞。

1935年,“一二·九”运动爆发,已流亡到北京的阎述诗看到一名学生带来的、光未然创作的《五月的鲜花》歌词时,心中充满感慨,遂激情谱写了著名的抗日歌曲《五月的鲜花》。

在日本侵华时期,中国师生以各种形式开展爱国斗争,反抗奴化教育,这样的例子不胜枚举。曾在安东东边商科中学任教的夏德远说:“日寇用武力侵占了我们的土地,但始终没能征服我们的民心。”

在校方组织升伪满“国旗”、唱伪满“国歌”的时候,有的学生做鬼脸、出怪声。大家还把伪满“国歌”中的“天地内,有了新满洲”改唱为“笼屉内,有了大馒头”;把“新满洲,便是新天地”改唱成“吃馒头,别去吃笼屉”。在喊口号的时候,要么光张嘴不出声;要么把“大日本帝国万岁!”改呼为“大日本帝国完事儿!”;把“大满洲帝国万岁!”改呼为“大满洲帝国完事儿!”;把“友邦”“无敌”,改呼为“有帮儿”“无底儿”;把“昭和”念成“招祸”;把“日满”说成“日子满了”或“满不在乎”。

除了战斗在抗日一线的师生外,一些民众也在想方设法保护中华文化的血脉。伪满洲建国大学学生颜廷超潜心研究颜子思想和颜氏文化,编修黑龙江宁安《颜氏族谱》,用实际行动传承中华传统文化。

据山东曲阜颜子研究会介绍,1941年,颜廷超目睹了日寇统治下的朝鲜族被迫改成复姓,将被日本同化的事实,深感民族与家族危机。他便重修颜氏族谱,将宁安颜氏支系由曲阜迁徙至黑龙江宁安并落户的300年历史谱系列表。

回望90年前的“最后一课”,历史虽已远去,但天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀,视死如归、宁死不屈的民族气节,不畏强暴、血战到底的英雄气概,百折不挠、坚韧不拔的必胜信念却从未远去。