基于时域有限差分法的核壳双金属纳米颗粒光吸收率反转行为*

洪文鹏 兰景瑞 李浩然 李博宇 牛晓娟 李艳

(东北电力大学能源与动力工程学院, 吉林 132012)

(2021 年3 月31 日收到; 2021 年6 月18 日收到修改稿)

1 引 言

纳米技术的发展为实现太阳能高效吸收和利用提供了有效途径. 等离激元共振纳米颗粒是在纳米尺度上控制电磁能量流动的理想光吸收材料,光照时入射电磁波与金属纳米颗粒的自由电子相互作用引起自由电子集体振荡, 激发局域表面等离激元共振(localized surface plasmon resonance,LSPR)[1], 纳米颗粒附近的局域空间内的电场强度明显增强. 由于光谱吸收和散射性能均得到显著增强, LSPR 纳米颗粒在太阳能转换利用领域得到了广泛应用[2-4]. 当电磁波照射到LSPR 纳米颗粒表面时, 自由电子的响应强度与纳米颗粒的材料、形状、尺寸、结构以及周围环境介电常数有着密切的联系[5-7]. 若将纳米颗粒与其他材料复合为核壳结构, 其表面电子耗散路径改变, 可实现载流子的高效提取[8]. 深入了解核壳结构纳米颗粒的吸收特性以及衰变过程中的电磁场与纳米颗粒内部功率分布变化, 实现对LSPR 衰变过程的有效控制, 对于优化新型太阳能材料结构, 实现太阳能高效利用具有重要意义.

在纳米颗粒悬浮液中, 颗粒间的空间距离较大, 相互作用力对颗粒集体激发的影响很小[9,10];在核壳结构纳米颗粒中, 由于不同材料之间存在着很强的相互作用(如核芯和壳层材料间电子的转移、电磁场的耦合等), 因而核壳结构颗粒的共振激发要比纯金属纳米颗粒复杂得多, 核壳结构纳米颗粒的光学吸收峰反映了多种影响因素共同作用的结果[11,12]. Manjavacas 等[13]建立了LSPR 诱导热载流子过程的理论模型, 并将其应用于球形Ag 纳米颗粒及其壳层, 证明了热载流子的产生速率与纳米颗粒的光谱特性密切相关. 粒子尺寸和热载流子寿命在决定热载流子的产生率和能量分布方面起着至关重要的作用. 具体地说, 更大的尺寸和更短的寿命会导致更高的热载流子产生率, 但热载流子能量会更低.

LSPR 产生时, 在孤立粒子表面产生的电场强度(|E|2)是入射光子通量的102—103倍[14,15]. 在双金属纳米颗粒中, LSPR 效应导致纳米颗粒内高能载流子的形成并快速转移到附着的材料上发挥作用[16]. Chavez 等[17]研究了不同尺寸、形状和组成的核壳纳米颗粒衰减能量的空间分布, 证明了双金属纳米结构中的能量流动取决于LSPR 频率下的电场强度和非LSPR 金属相对于LSPR 金属的直接跃迁的耦合性, 揭示了LSPR 纳米颗粒中能量流动的物理机理. 然而, 实验研究过程中粒子的非均匀性和系统效应(如粒子的尺寸、聚集等)限制了对纳米颗粒能量衰减规律的有效描述, 针对单颗粒开展研究更有利于深入揭示核壳结构LSPR 纳米颗粒的能量耗散过程.

如上所述, 核壳双金属纳米颗粒可以有效实现表面原子的优先耗散, 并在其吸收特性和电磁场分布等方面表现出更为复杂的相互作用, 而基于物性参数优化的核壳结构纳米颗粒光谱特性未能充分反映能量耗散路径转移的本质, 目前仍缺乏对核壳结构纳米颗粒能量分布特征的准确描述. 本文发现了当纳米颗粒核芯粒径达到100 nm 时出现了吸收率反转现象, 即Ag@Pt 纳米颗粒的吸收率高于Ag@Ag 纳米颗粒的吸收率, 探究了LSPR 双金属核壳纳米颗粒的光谱学性能、电场、磁场和吸收功率场分布, 分析吸收率反转过程中壳层与核芯金属材料间的相互作用, 为LSPR 双金属纳米颗粒的实际应用提供理论依据.

2 计算模型

2.1 时域有限差分法

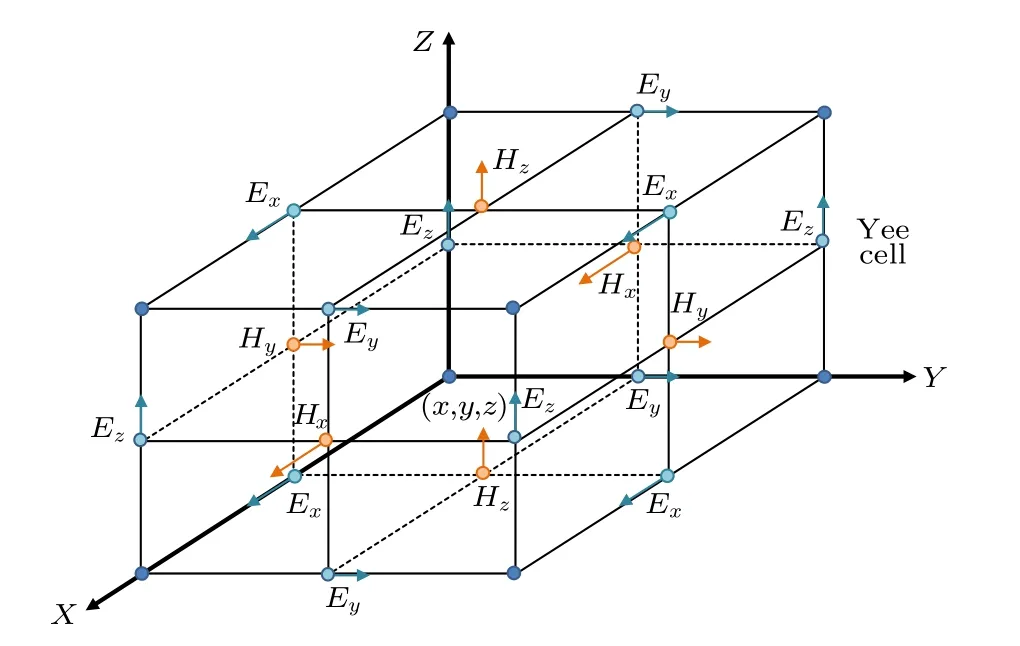

时域有限差分法(finite difference time domain,FDTD)是将时间变量的Maxwell 旋度方程转化为差分形式, 采用蛙跳式方法在时间和空间上采用离散网格对电场和磁场进行计算(图1), 由于其计算方法简单、适合并行处理、可根据时间步长提高计算稳定性, 是目前在数值模拟中广泛采用的方法之一[18].

图1 Yee 网格和电磁场分量分布Fig. 1. Yee grid and electromagnetic field component distribution.

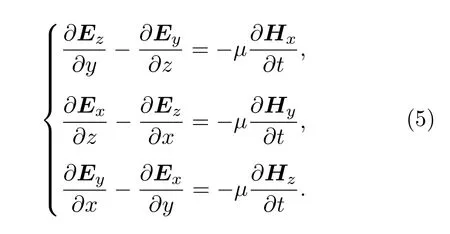

Maxwell 旋度方程为

式中,H表示磁场强度, 单位为A/m;E表示电场强度, 单位为V/m;ε,µ和σ分别表示介电常数、磁导率和电导率, 其中Ag 的相对磁导率为0.99998,Ag 的电导率为6.1 × 107S/m; Pt 的相对磁导率为1, Pt 的电导率为9.3 × 105S/m. 电介质的极化存在电介质损耗, 损耗的大小与场随时间的变化以及材料的自身属性有关, 对于存在电极化损耗的纳米颗粒, 表征其电极化特性的介电常数为复数:

式中,ε1和ε2分别表示介电常数的实部和虚部, 由于同一材料在不同环境下的介电常数存在差异, 为减少计算结果的相对误差, 计算过程中涉及的Ag和Pt 的介电常数实部和虚部数据均取自Werner等[19]的实验值.

在直角坐标系中, Maxwell 旋度方程可以转化为6 个偏微分方程作为FDTD 算法的基础:

2.2 物理模型

本文所涉及的单金属Ag@Ag 纳米颗粒为核芯与壳层材料均为Ag 的纳米颗粒; 双金属Ag@Pt纳米颗粒为核芯材料为Ag、壳层材料为Pt 的纳米颗粒; 双金属Pt@Ag 纳米颗粒为核芯材料为Pt、壳层材料为Ag 的纳米颗粒, 结构示意图如图2 所示, 其中核芯粒径为R, 壳层厚度为δ.

图2 Ag@Ag, Ag@Pt, Pt@Ag 纳米颗粒结构示意图Fig. 2. Structure diagrams of Ag@Ag, Ag@Pt, and Pt@Ag nanoparticles.

由于计算的球形纳米颗粒具有高度对称性, 因此将X轴设置为对称边界条件、Z轴设置为反对称边界条件, 有效减少1/4 模拟时间和内存, 将Y轴设置为完全匹配层(perfectly matched layer,PML)以保证入射电磁波在穿过边界层时能够无反射地进入PML 媒质中.

光源采用全场散射场平面波, 将6 个二维(2D)监视器设置成一个封闭的有限空间, 测量流入及流出的净功率以计算纳米颗粒的吸收及散射截面. 入射光与LSPR 纳米颗粒相互作用可以在纳米颗粒表面产生较大的场增强, 采用2D 频域监视器将电场和磁场记录在有限差分网格上, 同时根据纳米颗粒的尺寸调整监视器区域以及网格尺寸.

2.3 模型验证

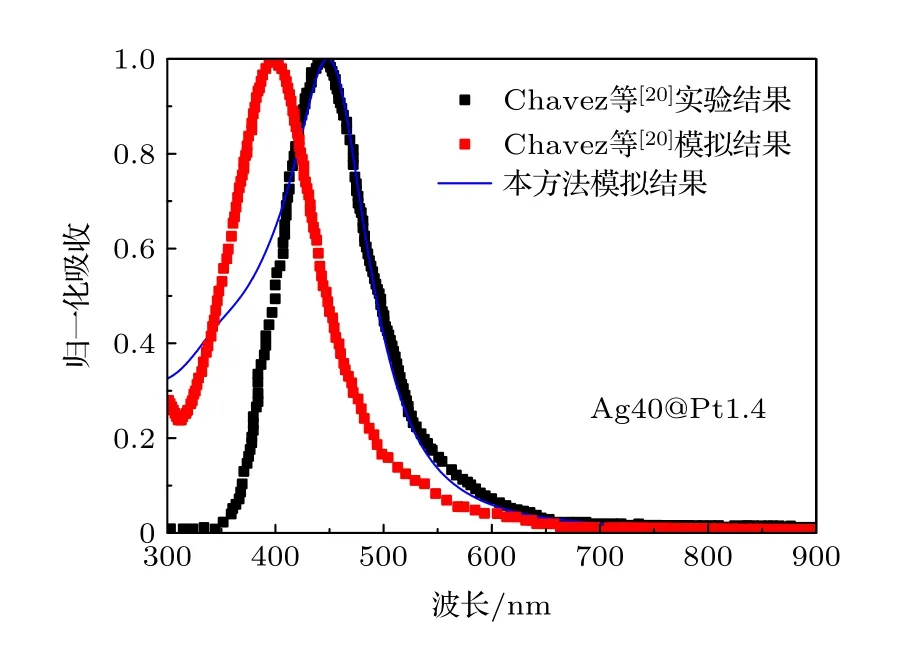

为验证计算模型的准确性, 首先计算了立方结构Ag@Pt 纳米颗粒(核芯边长为40 nm, 壳层厚度为1.4 nm)的光学特性, 并利用消光截面的最大值进行归一化, 与Chavez 等[17]的实验研究结果及模拟结果进行了对比, 如图3 所示, 在可见光范围内计算结果与实验结果符合较好.

图3 模型验证Fig. 3. Model validation.

3 计算结果与分析

3.1 双金属纳米颗粒吸收率反转现象

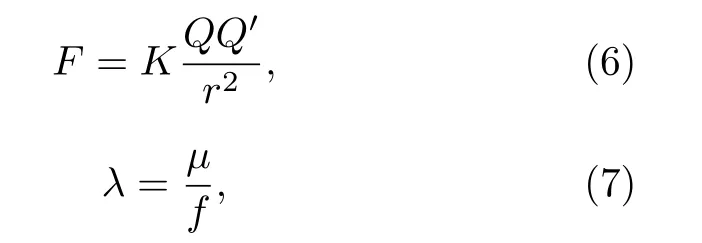

采用FDTD 计算了壳层厚度为2 nm, 不同核芯粒径的单金属Ag@Ag 纳米颗粒和双金属Ag@Pt纳米颗粒的吸收、散射及消光截面, 同时利用消光截面的最大值对纳米颗粒的衰减进行归一化分析.如图4 所示, 共振波段和共振波长都随着核芯直径的增大而连续发生红移, 主要原因有三个: 随着纳米颗粒直径增大, 电子的动量和能量的变化范围减小, 意味着带隙减小, 导致共振波长发生红移; 随着纳米颗粒粒径的增大, 表面非线性折射率增加,导致共振峰发生红移; 当电磁波击中球形纳米颗粒时, 传导电子被推到球体的一侧, 在纳米球的另一侧留下一个带正电荷的区域, 形成偶极子, 库仑引力将电子拉回来, 但随着电场符号的改变, 相反方向的偶极子将被引导回来, 结果导致传导电子以与入射光相同的频率振荡, 如(6)式和(7)式所示,纳米颗粒粒径增大, 电子间库仑力减小, 恢复力减小, 振动频率降低, 导致共振峰红移.

图4 壳层厚度为2 nm 时不同核芯粒径纳米颗粒的吸收、散射和消光分数 (a) R = 10 nm, (b) R = 30 nm 和(c) R =50 nm 的Ag@Ag 纳米颗粒; (d) R = 10 nm, (e) R = 30 nm 和(f) R = 50 nm 的Ag@Pt 纳米颗粒Fig. 4. Absorption, scattering, and extinction fraction of nanoparticles with a shell thickness of 2 nm and different core sizes:Ag@Ag nanoparticle with (a) R = 10 nm, (b) R = 30 nm, and (c) R = 50 nm; Ag@Pt nanoparticle with (d) R = 10 nm, (e) R =30 nm, and (f) R = 50 nm.

式中,F是库仑力, 单位为N;Q,Q'分别是两个电子的电荷量, 单位为C;K是库仑常数,K= 8.987 ×109N·m2·C–2;r是两个电子间的距离, 单位为m;λ是波长, 单位为m;µ是波速, 单位为m/s;f是频率, 单位为Hz.

另外, 从图4 中的光学曲线可以清楚地看出,对于核芯直径为10 nm 的纳米颗粒, 共振激发的光子几乎全部通过吸收进行耗散(图4(a), (d)), 当核芯粒径增大时, 吸收逐渐减小, 散射逐渐增大.

由图4 可以看出, 随着颗粒粒径的增大, 无论是Ag@Ag 纳米颗粒还是Ag@Pt 纳米颗粒, 衰减过程中吸收所占比例都逐渐下降, 因此定义纳米颗粒的吸收率以反映衰减过程中的能量分配:

式中κ为纳米颗粒的吸收率,A(λ)为纳米颗粒的吸收截面,E(λ)为纳米颗粒的衰减截面, 计算波长为λ1= 300 nm,λ2= 900 nm.

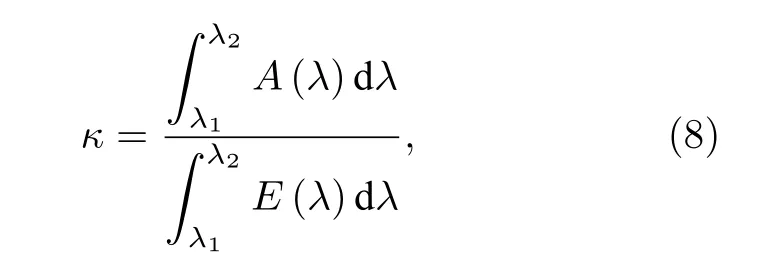

如图5 所示, 计算了核芯粒径为20 nm、不同壳层厚度的Ag@Ag 纳米颗粒、Pt@Pt 纳米颗粒、Ag@Pt 纳米颗粒的吸收率. Ag@Pt 纳米颗粒的吸收率始终低于Ag@Ag 纳米颗粒的吸收率, 随着壳层厚度的增加, Ag@Pt 纳米颗粒吸收率的下降速度更快, 证明了在等离激元Ag 纳米颗粒表面涂覆一层Pt 壳改变了LSPR 衰减路径, 使LSPR 吸收减弱, 而不是散射.

图5 Ag@Ag, Pt@Pt, Ag@Pt 纳米颗粒吸收率随壳层厚度的变化Fig. 5. Shell thickness-resolved absorption rate of Ag@Ag,Pt@Pt, and Ag@Pt nanoparticles.

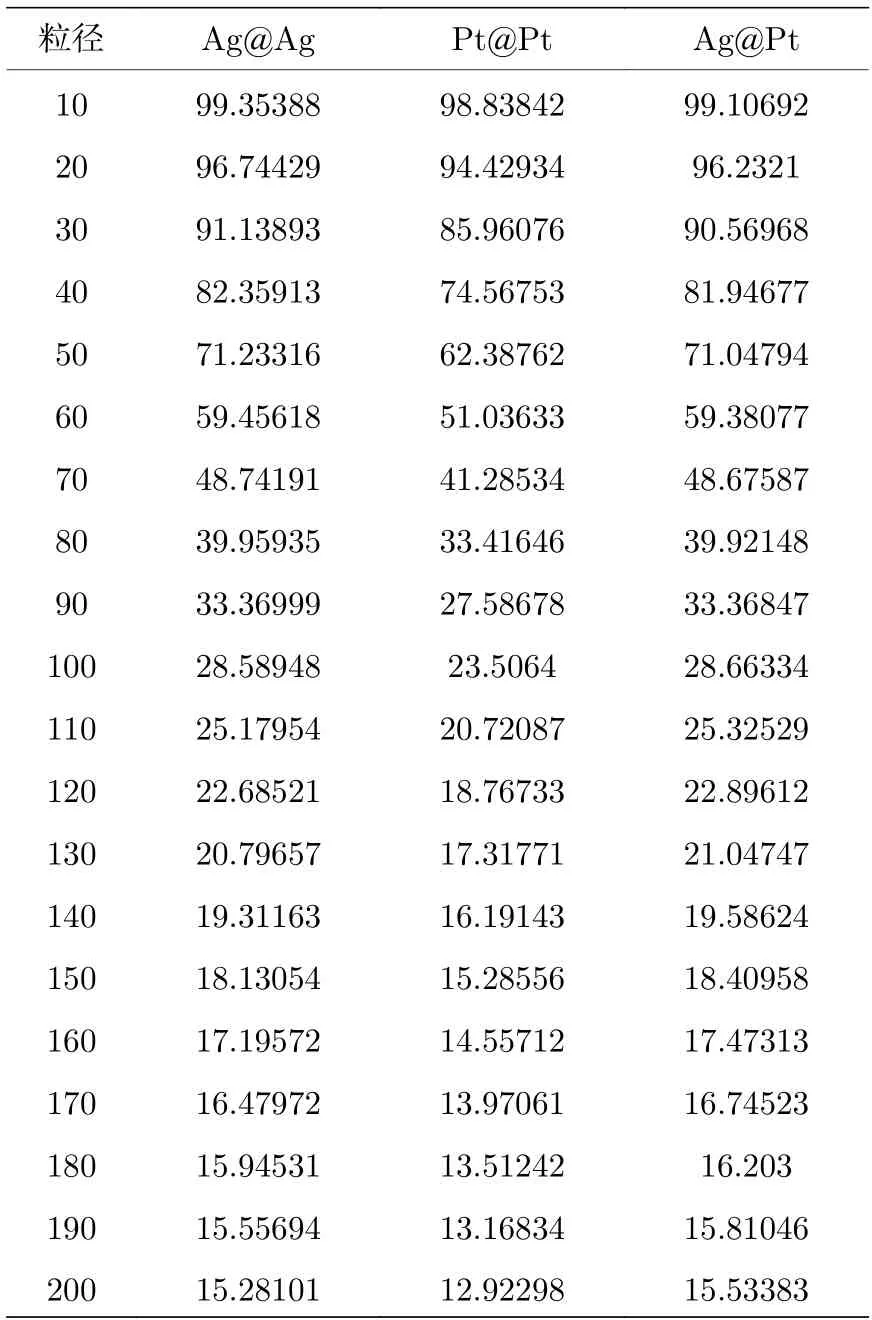

表1 详细列出了核芯粒径为10—200 nm、壳层厚度为2 nm 的纳米颗粒吸收率变化, 由于Ag 具有最强的特征吸光度, 因此Ag@Ag 纳米颗粒可以保持较高的吸收率, 而Pt@Pt 纳米颗粒一直处于较低的吸收率, 但是当粒径达到100 nm 时,双金属Ag@Pt 纳米颗粒的吸收率不再处于Ag@Ag纳米颗粒和Pt@Pt 纳米颗粒之间, 出现了吸收率反转现象, 即Ag@Pt 纳米颗粒的吸收率高于Ag@Ag纳米颗粒的吸收率. 但从数值上看, 吸收比例差别不大, 这是由于外层原子的屏蔽作用阻止了入射光与纳米颗粒内部原子的相互作用, 因此只有外层原子与入射光相互作用, 并且当核芯粒径增大至100 nm 时, 吸收率下降更加平缓, 也进一步证明了上述结论.

表1 不同核芯粒径纳米颗粒吸收率Table 1. Absorption rates of nanoparticles with different core diameters.

对于Ag@Pt 纳米颗粒出现的吸收率反转现象, 计算了核芯粒径分别为90 和160 nm、壳层厚度为2 nm 的Ag@Ag 纳米颗粒和Ag@Pt 纳米颗粒在特征波长处的颗粒内部吸收功率分布, 结果如图6 所示. 对于Ag@Ag 纳米颗粒(图6(a)), 颗粒外部吸收功率较多, 而趋于核芯时吸收功率逐渐减弱, 这是由于外部Ag 材料对内部Ag 材料起到屏蔽作用, 阻止了入射光与内部Ag 材料相互作用, 这种现象在大粒径纳米颗粒内表现尤为明显(图6(c)).而在Ag@Pt 纳米颗粒(图6(b), 图6(d))中出现两个独特的现象: 1) Pt 壳层吸收的能量明显高于Ag核芯吸收的能量, 但是与Ag 材料相比金属Pt 的共振强度较弱, 说明Ag 核芯在发生LSPR 时将吸收的能量转移到了与它接触的材料中; 2) 与粒径相同的Ag@Ag 纳米颗粒相比, Ag@Pt 纳米颗粒趋于核芯时吸收功率减弱更加明显, 这种现象一方面可能是由于Pt 的屏蔽作用要高于Ag, 另一方面可能是在核芯Ag 材料向壳层Pt 材料传递能量过程中更趋向于由核芯内部优先进行能量传递, 而探索传递过程中的能量分布, 需要对不同壳层厚度的纳米颗粒以及材料之间的相互作用进行更深一步的分析.

3.2 双金属纳米颗粒吸收率反转过程中能量分布特性

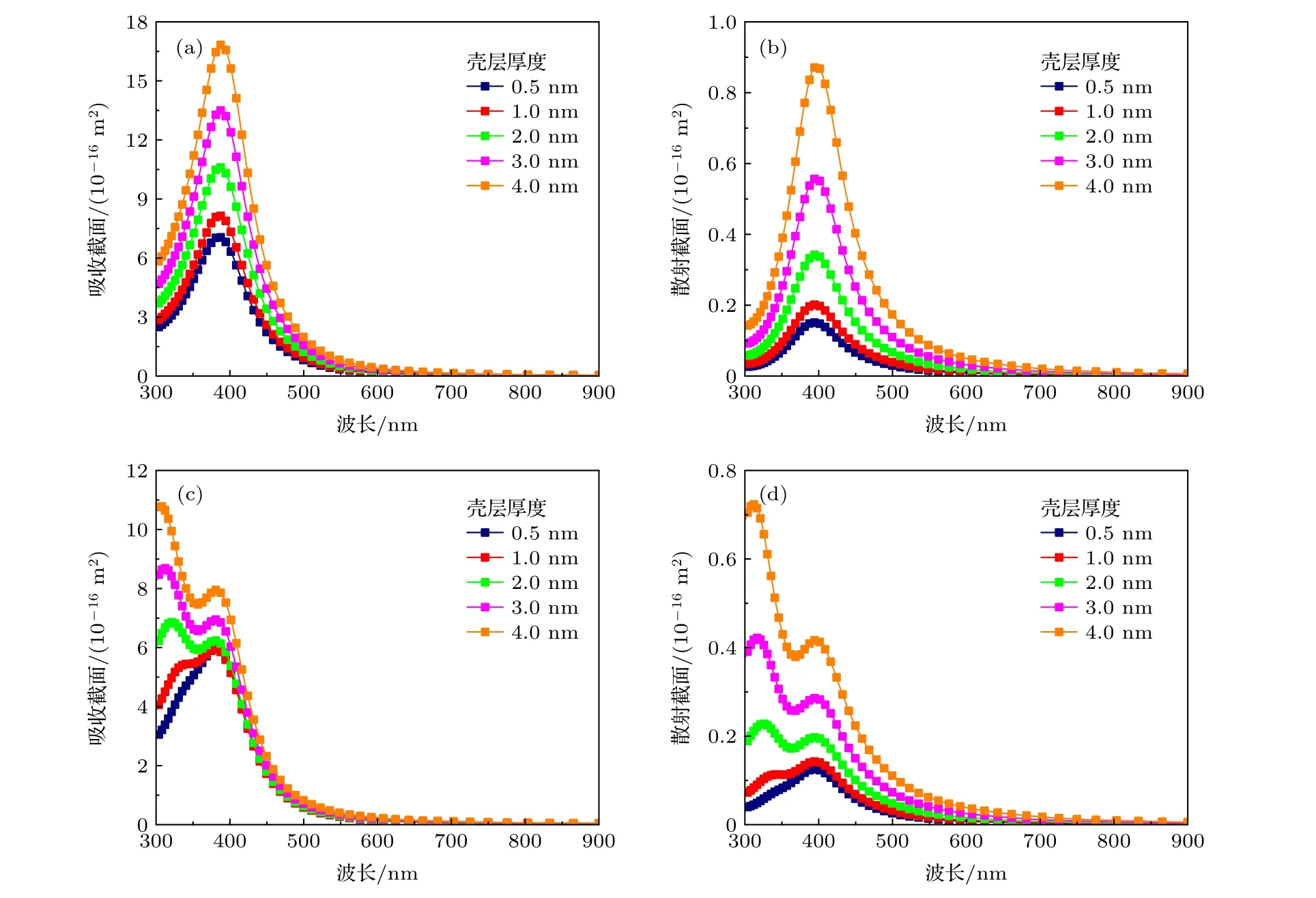

壳层厚度对双金属纳米颗粒的光学性能产生显著的影响, 同时也能够更加直观地反映能量传递过程中的分布. 图7 所示为核芯粒径为20 nm、不同壳层厚度(0.5—4.0 nm)的Ag@Ag 纳米颗粒和Ag@Pt 纳米颗粒的吸收截面和散射截面, 可以清晰地看出, 即使壳层厚度仅为0.5 nm 也会对核壳结构纳米颗粒的LSPR 产生强烈的影响(图7(a),图7(c)). 对于Ag@Ag 纳米颗粒(图7(a), 图7(b)),增加壳层厚度相当于增大整体纳米颗粒粒径, 整体变化与上述分析一致, 吸收和散射截面随着壳层厚度的增大而增大, 同时发生共振波长的红移; 而在Ag@Pt 纳米颗粒中, 随着壳层厚度的增加吸收和散射截面出现两个明显的共振峰(图7(c), 图7(d)),同时左侧的共振峰发生蓝移, 而右侧的共振峰发生红移, 扩展了纳米颗粒在可见光范围内的光子衰减区域, 这为Ag@Pt 纳米颗粒的吸收率反转提供了前提.

图7 核芯粒径为20 nm 时不同壳层厚度(0.5—4.0 nm)纳米颗粒光学特性 (a) Ag@Ag 纳米颗粒吸收截面; (b) Ag@Ag 纳米颗粒散射截面; (c) Ag@Pt 纳米颗粒吸收截面; (d) Ag@Pt 纳米颗粒散射截面Fig. 7. Optical characteristics of nanoparticles with a core size of 20 nm and shell thickness ranging from 0.5 to 4.0 nm: (a) Absorption and (b) scattering cross-sections of Ag@Ag nanoparticle; (c) absorption and (d) scattering cross-section of Ag@Pt nanoparticle.

LSPR 是以电磁场的形式将能量限制在纳米颗粒表面, 因此研究双金属纳米颗粒的磁场和电场分布更能清晰了解其能量传递过程, 从而进一步分析其光学特性. 如上所述, 双金属Ag@Pt 纳米颗粒存在两个共振峰, 以核芯粒径20 nm、壳层厚度2 nm 的Ag@Pt 纳米颗粒为例, 经计算两个共振峰分别为321.467 和380.452 nm. 图8 为Ag@Pt 纳米颗粒在不同共振峰时的磁场分布(图8(a), 图8(b))和电场分布(图8(c), 图8(d)), 波长处于321.467 nm时的磁场明显弱于波长在380.452 nm 时的磁场,说明在380.452 nm 时更多的光子穿过Pt 壳层并与Ag 相互作用, 此时的LSPR 效应更加强烈. 电场强度反映了纳米颗粒周围的功率密度, 如图8(c)和图8(d)所示, 在380.452 nm 时Ag@Pt 纳米颗粒表面的功率密度较强, 说明此时更多的能量被限制在纳米颗粒表面, 能量较为集中.

图8 不同波长处Ag@Pt 纳米颗粒的磁场分布和电场分布 (a) λ = 321.467 nm 时的磁场分布; (b) λ = 380.452 nm 时的磁场分布; (c) λ = 321.467 nm 时的电场分布; (d) λ = 380.452 nm 时的电场分布Fig. 8. Magnetic and electric fields distributions of Ag@Pt nanoparticle at different wavelengths: magnetic field distribution at(a) λ = 321.467 nm and (b) λ = 380.452 nm; electric field distribution at (c) λ = 321.467 nm and (d) λ = 380.452 nm.

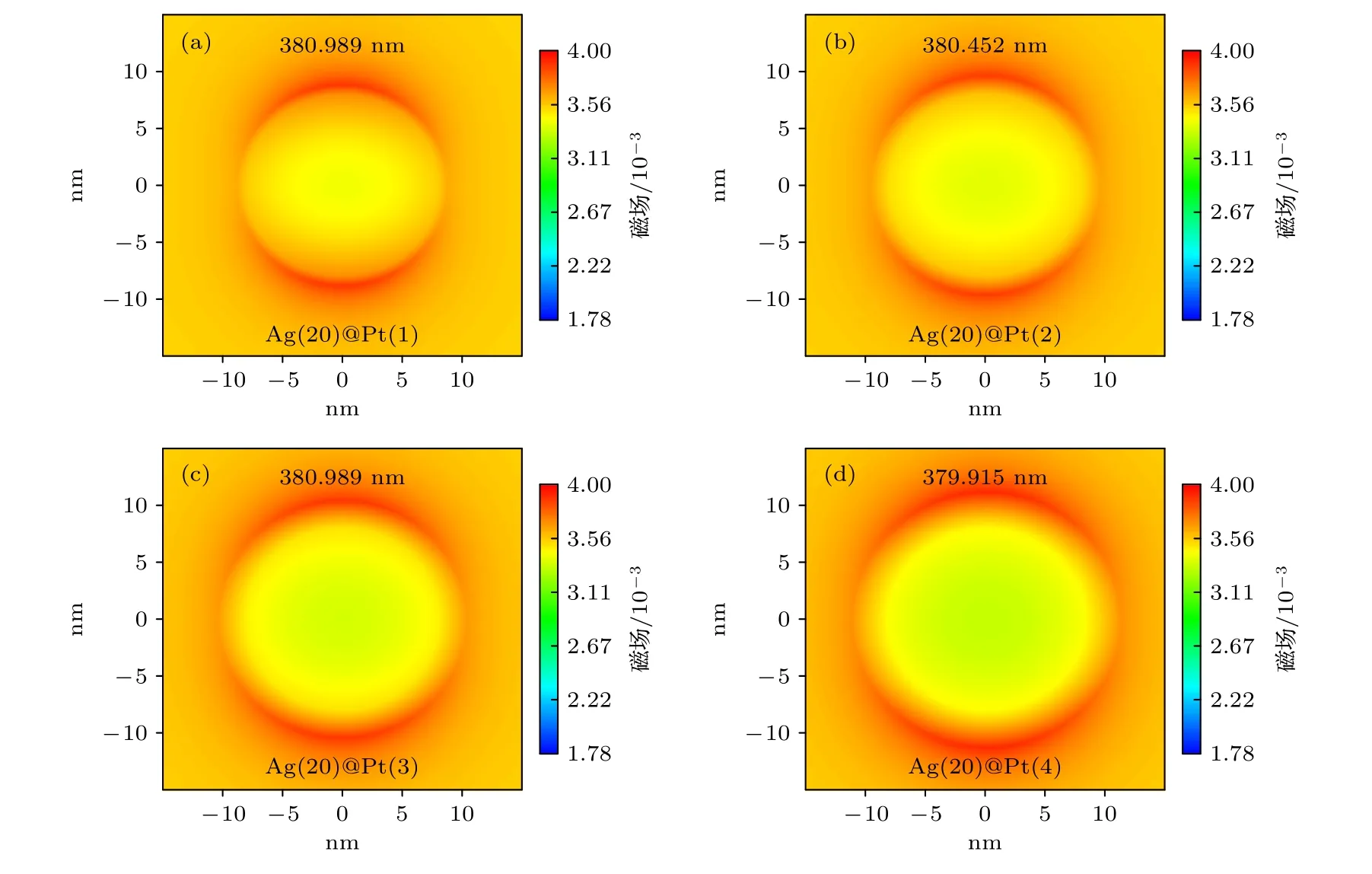

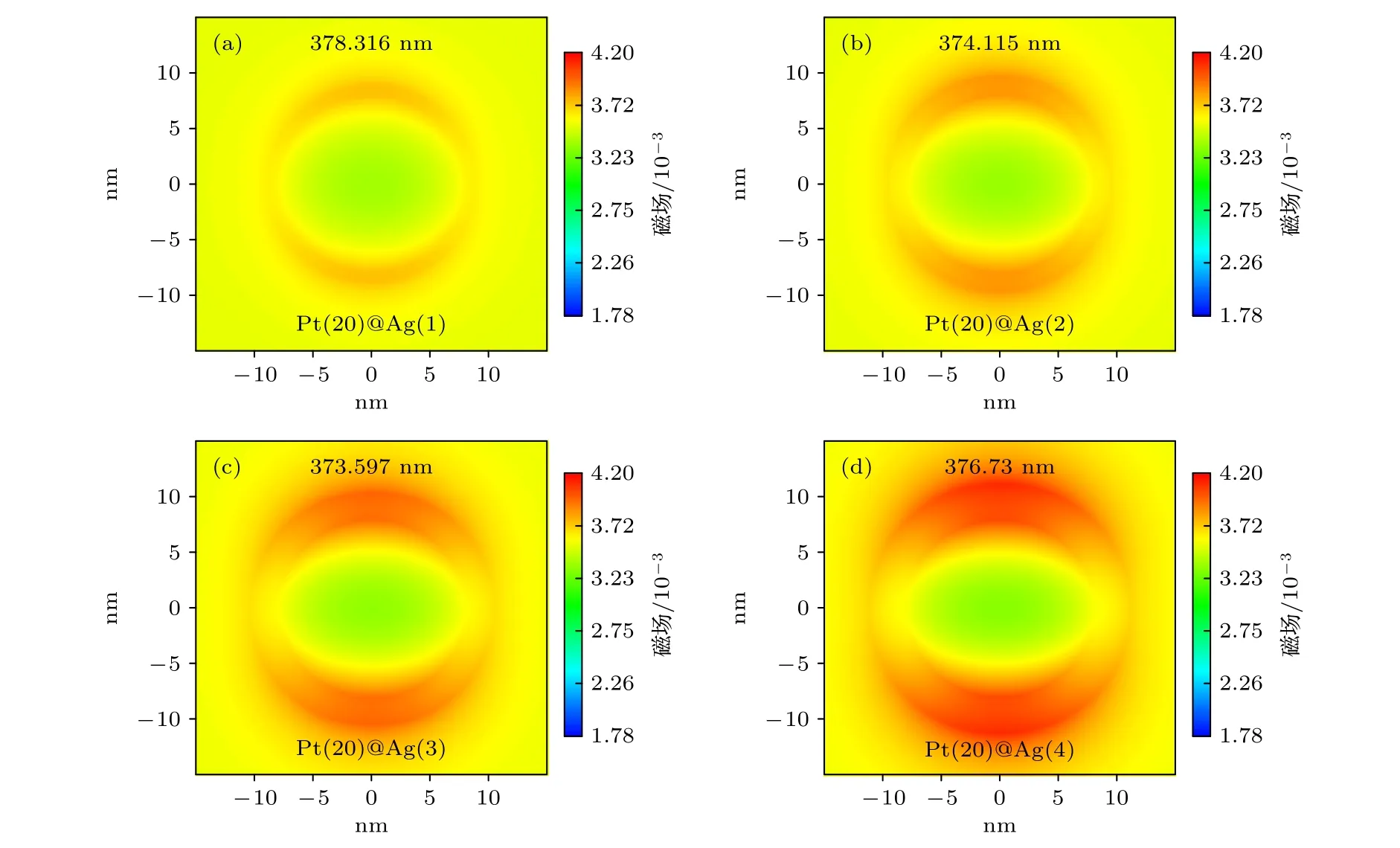

上述分析表明, 对于双金属Ag@Pt 纳米颗粒,左侧共振峰受Pt 影响较大, LSPR 效应较小, 因此对于不同壳层厚度以及材料之间相互作用的研究统一分析右侧共振峰. 图9 所示为核芯粒径为20 nm、不同壳层厚度的Ag@Pt 纳米颗粒的磁场分布, 可以看出, 当Pt 壳层厚度为1 nm 时(图9(a)),Ag 核芯内部接近中心的区域仍然存在较高的磁场, 而随着Pt 壳层厚度的增加(图9(b)—图9(d)),Ag 核芯内部的磁场逐渐减弱, 当Pt 壳层厚度达到4 nm 时(图9(d))Ag@Pt 纳米颗粒的中心区域出现非常明显且磁场分布较为均匀的光圈, 说明随着Pt 壳层厚度的增加, 较少的光子与中心区域的Ag 相互作用, Pt 壳层对Ag 核芯起到了一定的屏蔽作用, 而随着接近颗粒内部, 磁场逐渐减弱, 这是因为即使是同一种材料外层原子也会对内部原子起到屏蔽作用.

图9 核芯粒径为20 nm 时不同壳层厚度Ag@Pt 纳米颗粒磁场分布 (a) δ = 1 nm; (b) δ = 2 nm; (c) δ = 3 nm; (d) δ = 4 nmFig. 9. Magnetic field distributions of Ag@Pt nanoparticles with a core diameter of 20 nm and different shell thicknesses: (a) δ =1 nm; (b) δ = 2 nm; (c) δ = 3 nm; (d) δ = 4 nm.

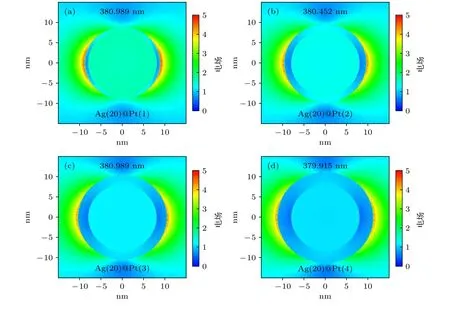

磁场的变化是纳米颗粒自由电子振荡的结果,因此纳米颗粒外部的电场分布也会发生巨大变化,图10 为核芯粒径为20 nm、不同壳层厚度的双金属Ag@Pt 纳米颗粒的电场分布, 当Pt 壳层为1 nm时(图10(a)), 此时Pt 壳层较薄, 纳米颗粒表面的功率密度较大, 但当Pt 壳层厚度从2 nm 增加至4 nm 过程中(图10(b)—图10(d)), 双金属Ag@Pt纳米颗粒表面功率密度变化不明显, 说明Pt 壳层的厚度达到2 nm 并且再增加时已经对纳米颗粒周围的电场影响不大, 但是屏蔽作用越来越强.

图10 核芯粒径为20 nm 时不同壳层厚度Ag@Pt 纳米颗粒电场分布 (a) δ = 1 nm; (b) δ = 2 nm; (c) δ = 3 nm; (d) δ = 4 nmFig. 10. Electric field distributions of Ag@Pt nanoparticles with a core diameter of 20 nm and different shell thicknesses: (a) δ =1 nm; (b) δ = 2 nm; (c) δ = 3 nm; (d) δ = 4 nm.

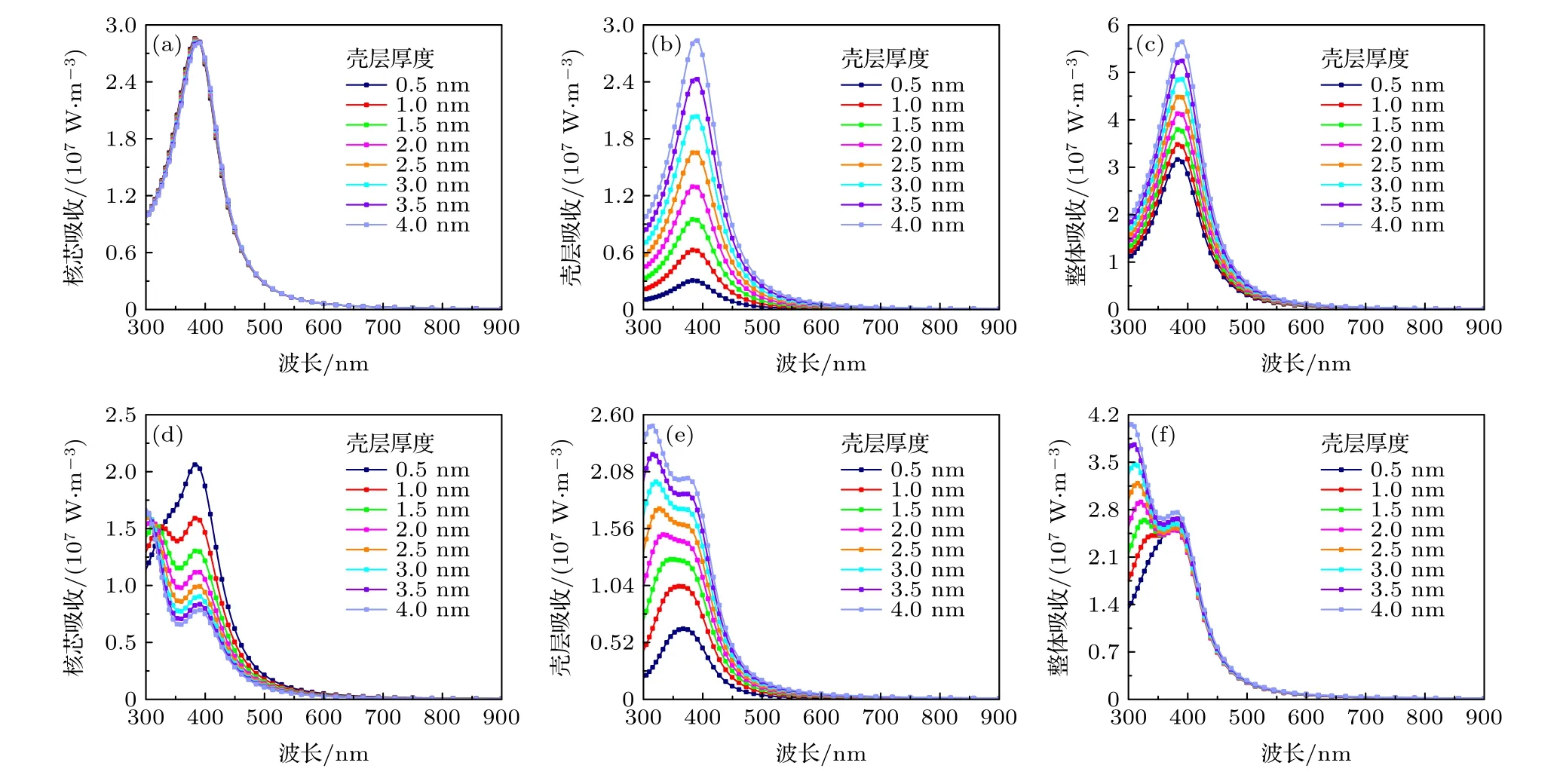

单金属Ag@Ag 和双金属Ag@Pt 纳米颗粒的核芯、壳层及整体纳米颗粒的吸收功率如图11 所示. 对于Ag@Ag 纳米颗粒, 核芯吸收功率基本不变(图11(a)), 整体纳米颗粒吸收功率(图11(c))主要受壳层影响(图11(b)), 且随着壳层厚度增加吸收功率较均匀增长. 而对于双金属Ag@Pt 纳米颗粒(图11(d)—图11(f)), 随着Pt 壳层厚度的增加, 核芯和壳层的吸收功率完全呈相反的趋势, 核芯吸收功率逐渐减弱, 壳层吸收功率逐渐增加. 在Ag@Pt 纳米颗粒核芯吸收功率(图11(d))中, 当壳层厚度为0.5 nm 时只存在一个共振峰, 而当厚度增加至1 nm 时, 出现明显的两个共振峰, 并且随着厚度的增加, 左侧峰逐渐蓝移, 这是由于核芯Ag 材料受到Pt 壳层的影响, 而在壳层吸收功率中(图11(e)), 当壳层厚度增加至2 nm 时才出现两个较明显的共振峰, 说明在Pt 壳层影响核芯Ag 材料吸收功率的同时, 核芯Ag 材料对Pt 壳层的吸收功率也存在一定的影响, 但是由于Pt 壳层影响较大, Ag@Pt 纳米颗粒的整体吸收功率趋势与Pt 壳层吸收功率更加接近(图11(f)).

图11 核芯粒径为20 nm 时不同壳层厚度纳米颗粒的核芯、壳层及整体吸收功率 (a) Ag@Ag 纳米颗粒核芯吸收功率;(b) Ag@Ag 纳米颗粒壳层吸收功率; (c) Ag@Ag 纳米颗粒整体吸收功率; (d) Ag@Pt 纳米颗粒核芯吸收功率; (e) Ag@Pt 纳米颗粒壳层吸收功率; (f) Ag@Pt 纳米颗粒整体吸收功率Fig. 11. The core, shell, and total absorption power for nanoparticles with a core diameter of 20 nm and different shell thicknesses:(a) Core, (b) shell, and (c) total absorption power of Ag@Ag nanoparticle; (d) core, (e) shell, and (f) total absorption power of Ag@Pt nanoparticle.

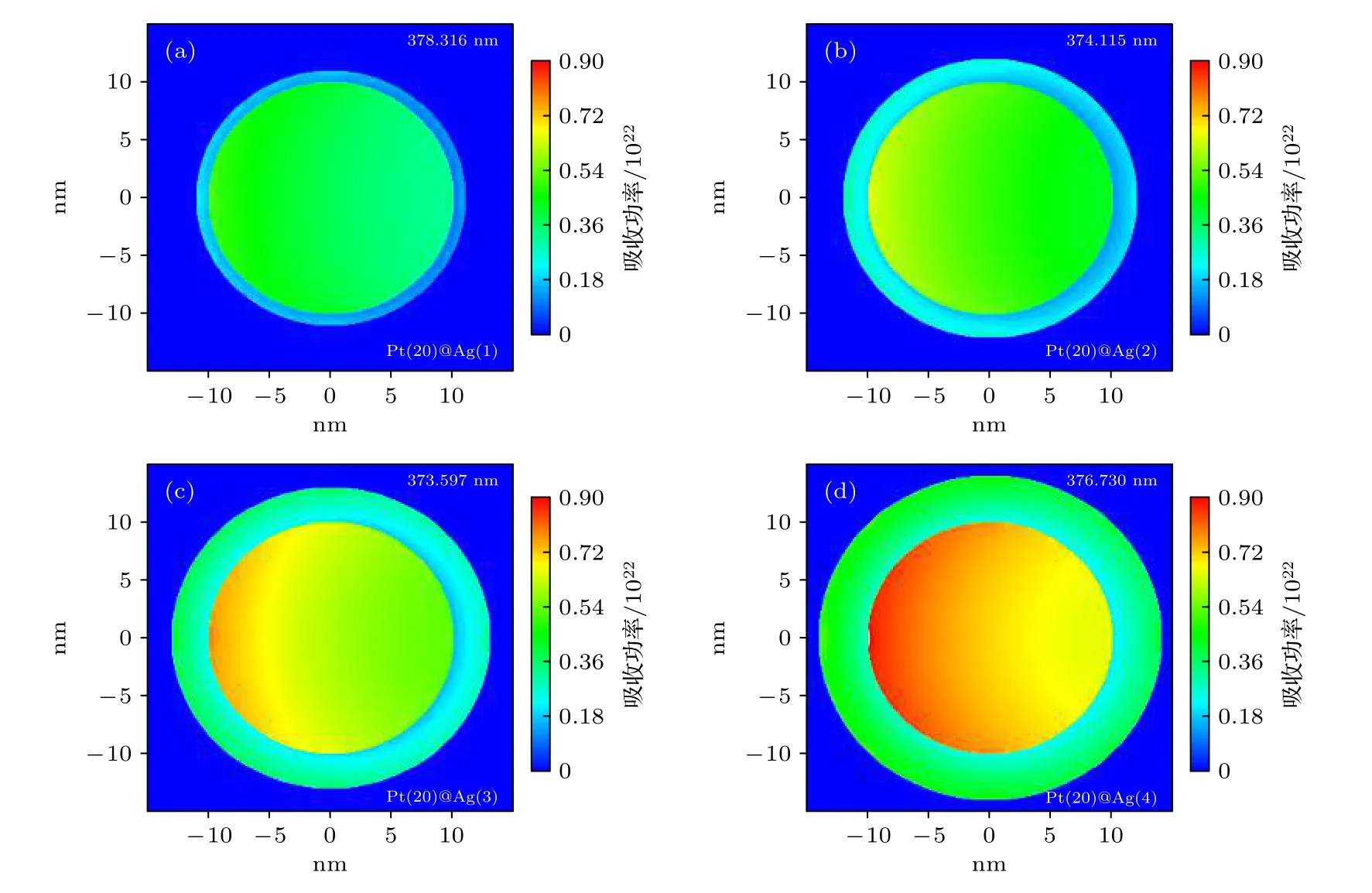

图12 为核芯粒径为20 nm、不同壳层厚度的双金属Ag@Pt 纳米颗粒吸收功率分布, Ag 核芯吸收功率较弱, Pt 壳层吸收功率较强, 这是由于Ag 核芯等离激元衰变更快, 更多的能量转移到了壳层. 随着壳层厚度的增加, 核芯吸收功率逐渐降低, 进一步证明了上述分析的可靠性. 当壳较薄时(图12(a)), 更多光子穿过Pt 壳层与Ag 相互作用, 随着壳层厚度增加, Pt 壳层屏蔽作用越来越强,导致核芯吸收功率逐渐减弱(图12(b)—图12(d)),同时从图12(d)可以看出, 核芯Ag 能量在向Pt壳层传递的过程中更趋向于向附近材料进行转移,因此Pt 壳层靠近Ag 核芯部分能量较为集中, 而随着Pt 壳层中Pt 与核芯Ag 距离的增加, Pt 的吸收功率逐渐减弱.

图12 核芯粒径为20 nm 时不同壳层厚度Ag@Pt 纳米颗粒吸收功率分布 (a) δ = 1 nm; (b) δ = 2 nm; (c) δ = 3 nm; (d) δ = 4 nmFig. 12. Absorption power distributions of Ag@Pt nanoparticles with a core diameter of 20 nm and different shell thicknesses: (a) δ =1 nm; (b) δ = 2 nm; (c) δ = 3 nm; (d) δ = 4 nm.

3.3 双金属纳米颗粒吸收率反转过程中材料之间的相互作用

由上述分析可知, 对于双金属Ag@Pt 纳米颗粒, Pt 壳层影响Ag 核芯吸收特性的同时, Ag 核芯也会对Pt 壳层产生一定的影响, 因此研究核壳结构双金属纳米颗粒材料之间的相互作用对于分析材料之间能量传递规律具有重要意义. 图13 为核芯材料为Pt、壳层材料为Ag 的双金属Pt@Ag纳米颗粒的吸收和散射截面随壳层厚度的变化,当Ag 壳层厚度为0.5 和1.0 nm 时, Pt@Ag 纳米颗粒的吸收和散射截面基本一致, 此时Ag 壳层对Pt 核芯影响较小, 随着壳层厚度的增加, 吸收和散射截面均逐渐增加, 这与Ag@Pt 纳米颗粒的吸收和散射截面变化相似, 不同的是Ag 壳层厚度增加,Ag 壳层对Pt 核芯的影响越来越大, 因此随着壳层厚度的增加Pt@Ag 纳米颗粒的共振峰由两个变为1 个.

图14 为不同壳层厚度(1—4 nm)、核芯粒径为20 nm 的Pt@Ag 纳米颗粒的磁场分布, 随着Ag 壳层厚度的增加, 越来越多的光子与Ag 壳层相互作用, Ag 壳层的磁场逐渐增强, 同时由于Ag 壳层对Pt 核芯的影响导致Pt 核芯的磁场也逐渐增强. 而Ag@Pt 纳米颗粒(图9)表现出来的磁场特性为, 随着Pt 壳层厚度的增加, Ag 核芯的磁场逐渐减弱, 同时对于Pt@Ag 纳米颗粒, 即使Ag壳层厚度增加至4 nm(图14(d))仍然没有对Pt 甚至Ag 起到屏蔽作用, 说明不同材料的屏蔽作用具有很大差异, 并且对于同一种材料的屏蔽作用而言, 外层原子对内层原子的屏蔽作用也不相同.

在壳层厚度为1 nm (图14(a))和壳层厚度4 nm (图14(d))的双金属Pt@Ag 纳米颗粒的壳层中均观察到较集中的磁场分布, 并且纳米颗粒周围的磁场强度随着Ag 壳层厚度的增加而逐渐增强, 此时Ag 壳层的LSPR 较为强烈, 而在双金属Ag@Pt 纳米颗粒中只能在纳米颗粒表面观察到较集中的磁场分布而非壳层, 说明Ag@Pt 的能量转移到了颗粒表面, 并且Pt 壳层的存在减弱了Ag核芯的LSPR 效应.

图14 核芯粒径为20 nm 时不同壳层厚度Pt@Ag 纳米颗粒磁场分布 (a) δ = 1 nm; (b) δ = 2 nm; (c) δ = 3 nm; (d) δ = 4 nmFig. 14. Magnetic field distributions of Pt@Ag nanoparticles with a core diameter of 20 nm and different shell thicknesses: (a) δ =1 nm; (b) δ = 2 nm; (c) δ = 3 nm; (d) δ = 4 nm.

随着壳层厚度的增加, 双金属Pt@Ag 纳米颗粒的电场分布(图15)与双金属Ag@Pt 纳米颗粒的电场分布(图10)呈现完全相反的趋势. 随着Ag 壳层厚度的增加, Ag 壳层中电场强度增加的同时Pt 核芯的电场强度也在逐渐增强, 说明此时Ag 壳层向Pt 核芯传递的能量要大于Ag 壳层对于Pt 核芯屏蔽作用所产生的影响, 这与上述的磁场分析中Ag 壳层的屏蔽作用弱于Pt 壳层的屏蔽作用这一结论相一致. 随着核芯粒径的增加, Ag壳层外表面表现出了较高强度并且集中的电场, 同时纳米颗粒较远的区域也呈现出较高强度的电场分布, 说明此时更多的Ag 材料与入射光子相互作用, LSPR 更加强烈.

图15 核芯粒径为20 nm 时不同壳层厚度Pt@Ag 纳米颗粒电场分布 (a) δ = 1 nm; (b) δ = 2 nm; (c) δ = 3 nm; (d) δ = 4 nmFig. 15. Electric field distributions of Pt@Ag nanoparticles with a core diameter of 20 nm and different shell thicknesses: (a) δ =1 nm; (b) δ = 2 nm; (c) δ = 3 nm; (d) δ = 4 nm.

图16 为双金属Pt@Ag 纳米颗粒的吸收功率分布, 随着壳层厚度的增加, Ag 壳层占比增加, 更多的光子与Ag 相互作用发生LSPR, 因此壳层中的吸收功率逐渐增强, 同时Ag 壳层也将更多的能量转移到了Pt 核芯, 因此Pt 核芯吸收功率逐渐增加. 由于Ag 材料发生LSPR 产生的能量趋于向附近材料进行传递, 因此无论是Ag@Pt 纳米颗粒还是Pt@Ag 纳米颗粒, 都表现出Pt 材料中的吸收功率强度明显高于Ag 材料吸收功率强度. 从图16(d)可以看出, 距离Pt 核芯较近的Ag 壳层吸收功率较弱, 这是由于Ag 壳层在向Pt 核芯传递能量的过程中存在一定的距离效应, 即距离Pt 核芯较近的Ag 材料向Pt 传递的能量较多, 距离Pt 核芯较远的Ag 材料向Pt 传递的能量较少, 这与Ag@Pt纳米颗粒(图12)中Ag 核芯能量在向Pt 壳层传递的过程中更趋向于向附近材料进行转移这一结论一致.

图16 核芯粒径为20 nm 时不同壳层厚度Pt@Ag 纳米颗粒吸收功率分布 (a) δ = 1 nm; (b) δ = 2 nm; (c) δ = 3 nm; (d) δ = 4 nmFig. 16. Absorption power distributions of Pt@Ag nanoparticles with a core diameter of 20 nm and different shell thicknesses: (a) δ =1 nm; (b) δ = 2 nm; (c) δ = 3 nm; (d) δ = 4 nm.

4 结 论

本文通过计算不同核芯粒径、不同壳层厚度以及不同材料组分的双金属纳米颗粒的光学性质和电场、磁场、吸收功率分布, 分析双金属核壳纳米颗粒衰减过程中的能量分配以及场分布特性, 进而研究等离激元双金属纳米颗粒吸收率反转行为. 结果表明, 在带隙结构、纳米颗粒表面非线性折射率和电子间库仑力的共同作用下, 共振波段和共振波长都随着核芯直径的增大而发生红移. 由于外层原子对内层原子存在一定的屏蔽作用, 并且不同材料的屏蔽特性不同, 所以Ag@Pt 纳米颗粒外表面磁场较强而内部磁场较弱; 在发生LSPR 时, Ag@Pt纳米颗粒和Pt@Ag 纳米颗粒的磁场、电场和吸收功率存在较大差异, 但是相同的是Ag 等离激元衰变更快, 更多的能量转移给了Pt, 导致Pt 部分电场较为集中且吸收功率较大, 为Ag@Pt 纳米颗粒的吸收率反转提供了基础, 并且Ag 材料中的能量在向Pt 材料传递的过程中更趋向于向附近材料进行转移, 因此Pt 靠近Ag 部分能量吸收较为集中,导致随着粒径的增加双金属Ag@Pt 纳米颗粒的吸收率高于Ag@Ag 纳米颗粒的吸收率.