海岱地区史前“兽坑”初论

□郭荣臻

作为早期中国文化圈的重要组成部分,海岱文化区在史前社会复杂化进程中占有重要地位。随着考古工作的开展,一些过去所见的偶然现象渐添新证。以动物坑为例,日渐增多的考古发现表明,这种文化现象在该文化区存在时间上的长程性和空间上的广域性双重特点。需要指出的是,由于各时期出土有动物遗存的“灰坑”数量多,这里所谓“兽坑”专指存在完整(或基本完整)哺乳动物骨架或专门填埋动物骨骼的遗迹单位。虽然过去有学者关注过史前猪骨等埋藏现象或家畜饲养方式,亦有学者注意到史前遗址中的整猪、整狗现象[1-2],但专就海岱地区考古资料的专题讨论仍付之阙如。本文在综合整理相关考古记录的基础上,拟对这种现象及其所反映的相关问题作此探讨,不当之处,尚请方家指正。

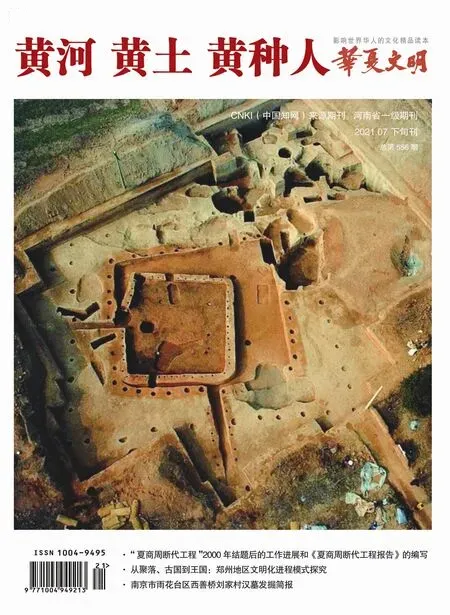

一、海岱地区史前“兽坑”的考古发现

为便于更系统地审视此种现象,深刻揭示相关问题,兹将海岱地区史前诸文化遗址所见完整哺乳动物埋藏遗迹发现简列于此(图1)。就笔者目前所见资料,该区史前考古记录中存在埋藏现象的相关遗址及其发掘情况如下。

(一)后李文化

济南月庄。在2003年的发掘中,山东大学等单位的发掘者从H172中提取到相对完整的动物骨架1具[3],但未公布其具体种属,囿于报告所附线图尺寸及清晰程度,该骨架既可能为猪,亦可能为狗。后续动物考古研究虽未明确公布该具完整骨骼种属,但据其相关描述[4],推测该骨骼系猪骨的可能性更大。

(二)北辛文化

汶上东贾柏。在1989—1990年的发掘中,发掘者在F12内发现猪骨架3具[5]。但据简报描述,该房址为坑的可能性更大。

(三)大汶口文化

1.蓬莱大仲家。在1994年调查的基础上,中国社会科学院考古研究所于1995年对该遗址进行了尝试性发掘,在文化层中发现了大量动物骨骼,其中的第③层出土有完整猪骨架2具,年龄皆不足2岁,发掘者视其为专门埋葬现象[6]。虽然这2具猪骨的出土背景或情境与其他遗址存在差异,但作为完整的动物骨骼遗存,其所反映的现象值得重视,故将其一并列入本文讨论范畴。

2.泰安大汶口。2012—2013年,山东省文物考古研究所对该遗址进行了再发掘,从大汶口文化早期的H19中揭露出完整猪骨架2具,并在H20内南部发现完整年幼猪骨架1具、中北部发现大量残猪骨(属于2个或更多个体)[7]。

3.曲阜果庄。2015年,山东省文物考古研究所对该遗址进行了调查、勘探和发掘,在大汶口文化中期的H17中揭露出完整猪骨架1具。发掘者认为该现象反映了当时的习俗[8]。

4.胶州三里河。1974—1975年,中国社会科学院考古研究所对该遗址进行了2次发掘,从大汶口文化晚期的H227中揭露出5具幼猪骨骼,头向不一,形态各异。此动物坑也系该遗址仅见的袋状坑[9]13。

5.泗洪赵庄。2016—2017年,南京博物院等单位对该遗址进行了考古发掘,从各遗迹单位采集了大量动物骨骼遗存。后续系统动物考古研究显示,大汶口文化晚期壕沟内的7座兽坑(猪坑5座、狗坑2座)中,有2座被扰乱、头骨不存,余者皆保存较好[10]。

6.费县左家王庄。2000年,山东省文物考古研究所等单位对该遗址进行了第2次发掘,在大汶口文化晚期的H45底部发现完整动物骨架1具[11],但未交代其确切种属,就发掘报告所附动物骨架线图来看,该动物为猪的可能性最大。

7.蒙城尉迟寺。在1989—1995年的发掘中,中国社会科学院考古研究所的发掘者发现兽坑7处,除1处为狗坑外,其余6处均为猪坑,除个别动物骨架稍微残损外,余者皆完整。动物骨架头向各异,形态多样,多数存在捆缚迹象[12]。2001—2003年,中国社会科学院考古研究所等单位又对该遗址进行了大规模发掘,揭露出兽坑1座,内存完整猪骨架1具,后肢骨疑似存在捆绑迹象[13]。

8.滕州西康留。1999年,山东省文物考古研究所等单位对该遗址进行了调查、钻探及试掘,从大汶口文化晚期的H26内提取到完整动物骨骼1具,并未言其种属[14]。据其所公布的线图观之,该动物为猪的可能性最大。

9.滕州西公桥。在1998年的发掘中,山东省文物考古研究所从大汶口文化中晚期的H66中揭露出完整猪骨架1具[15]。

10.邹城野店。1971—1972年,山东省博物馆等单位在该遗址的发掘中,揭露出兽坑2座,从中分别发现完整猪骨架1具[16]。

11.曲阜西夏侯。1963年,中国社会科学院考古所的考古工作者对该遗址进行了第2次发掘,从大汶口文化中晚期的H15及T101④层各清理出完整猪骨架1具,前者四肢呈现出捆缚状;H5内则有稍残的猪骨架2具。发掘者认为这些现象与同一层位中的墓葬可能存在一定关联[17]。

12.济南焦家。2017年,山东大学等单位的考古工作者在对该遗址的发掘中,发现了大汶口文化中晚期的动物坑若干。出土有完整猪骨的灰坑遗迹5处:H760、H828⑤、H929②、H936、H942①。据骨骼形态判断,这些猪的年纪在0.5~2岁之间;出土有完整狗骨的灰坑遗迹6处,唯与猪相较,狗以成年者为主;其中H942①同时出土有猪骨架、狗骨架各1具。上述完整动物骨架头向各异,形态有别,但其中不乏存在疑似捆缚迹象者。此外,还有2处动物坑填埋有不完整猪骨,3处动物坑填埋有不完整狗骨[18]73-74。

13.新沂花厅。1987年的发掘工作显示,有1处边界不明的坑中存在2具完整猪骨,另有4座墓中皆随葬有整狗骨架1具[19]。

14.枣庄建新。1992—1993年的发掘中,发掘者在F27的房基东部发现填埋有1具完整成年家养猪骨的灰坑(H265),家猪似有被捆缚迹象[20]。

(四)海岱龙山文化

1.长岛大口。在1982年的发掘中,中国社会科学院考古研究所发现海岱龙山文化早期兽坑1处,从中发现整猪骨架1具;海岱龙山文化晚期兽坑6处,其中分别埋有整猪、整狗[21]。

2.胶州三里河。在1974—1975年的发掘中,发掘者从H126近底部发现较为完整成年猪骨架1具,四足似有捆缚迹象[9]19-20。

3.阳谷景阳冈。在1995—1996年的试掘中,山东省文物考古研究所等单位发现填埋动物的灰坑2处,H8有狗头骨及后骨,H13则存有完整狗骨架1具[22]。

4.寿光边线王。1984—1986年,山东省文物考古研究所等单位对该遗址进行了系统发掘,揭露出填埋兽坑的遗迹若干,其中D6、D17、D19存有整猪,D8、D11、D28则有保存相对完好的狗骨架。此外,D30的零散狗骨架与D31狗头骨或为同一个体;D26牺牲为猪、D27牺牲为狗,但是否完整不确知。就动物遗存年龄来看,既有13~18个月者,如D6所出;亦有18~25个月者,如D19所出[23]。

5.青州赵铺。1976年,青州市博物馆的考古工作者从该遗址H4中揭露出完整猪骨架及无头猪骨架各1具[24]。

6.潍坊姚官庄。1960年,山东省文物考古研究所等单位在对该遗址的发掘中,从西AT9文化层内揭露出完整猪骨架1具[25]。

7.泗水尹家城。发掘者在H69中发现完整狗骨架1具,四肢向内[26],不排除被捆缚的可能。

(五)岳石文化

1.长岛大口。1982年,中国社会科学院考古所在此发掘出猪坑、狗坑各1处[21]。

2.徐州丘湾。1959、1960、1965年,南京博物院的考古工作者先后3次对该遗址进行发掘,从被判别为“窖穴”的灰坑里发现完整猪骨架1具[27]。

除上述现象以外,另有一些灰坑,或局部储存有一定数量的猪下颌骨、猪头,如滕州北辛遗址北辛文化的H14和H51[28];或中部储存有大量蚌壳,如滕州官桥村南遗址北辛文化H9④层[29];或整坑堆满贝壳类遗物,如济宁王因遗址大汶口文化早期的相关遗迹[30];或填埋以完整鹰骨,如济南焦家遗址大汶口文化中晚期的鹰祭祀坑[18]74,又如胶州三里河遗址大汶口文化晚期的H128等;或埋藏有大量鱼鳞,如三里河遗址大汶口文化晚期的H118等[9]13;或出土有零星动物骨骼(此类灰坑广泛见诸该区史前绝大多数遗址中);等等。这些考古记录虽然也是所在聚落乃至区域、所属文化乃至时代的重要文化现象,在一定程度上暗示了时人生活与文化内涵,但与前述完整哺乳动物骨架相较,它们的指向性意义或许存在差异,故不在本文讨论。

二、海岱地区史前完整动物坑功用蠡测

在海岱地区史前现有考古记录中,出土有兽坑或完整哺乳动物骨的遗址共计19处,分属后李文化、大汶口文化、海岱龙山文化、岳石文化等时期,涵盖胶东、鲁东南、鲁中南、苏北、皖北、鲁西北、鲁北等地域。虽然北辛文化遗址尚未见确凿的埋藏有完整兽骨的坑状遗迹,但根据该时期部分遗迹集中出土猪骨、蚌壳等现象,加之其他文化的相关发现,或可推论该时期存在“兽坑”现象的可能性。结合上述哺乳动物出土情况,可按照功能暂将这些遗迹分为以下不同类别。

(一)动物饲养场所

上述诸遗址中,胶州三里河遗址大汶口文化晚期部分灰坑规模大且存在台阶,有研究者将其推论为圈栏[9]14,18,此认识一度受到学界认可[31]。准此,则所谓灰坑有可能即当时先民用以饲养家畜的场所,其功效类似于现代所谓“猪圈”。至于其他遗址,相关发掘者抑或研究者虽未明确提及其与家畜饲养相关的可能性,但根据海岱地区史前农业复杂化进程中动物性食物资源的利用状况及所见家养动物发展状况[32],加上早期中国文化圈内其余诸文化区动物考古记录[33-34],不难发现,随着裴李岗时代至二里头时代的文化演进与社会发展,家畜饲养日渐演化成为先民生业系统中不可或缺的重要组成部分。在定居生活和聚落层级分化的历史进程中,家畜饲养行为所扮演的角色只能愈加重要。而随着家畜饲养行为的专业化、普遍化,专门性饲养设施存在的可能性也将愈强。

根据该区考古记录,部分遗址所见兽坑口小底大(或近直壁),纵深较深,土色较深,且罕见共出动物骨骼,可能是当时家养动物饲养场所。大底可提供动物活动空间,小口及较深的深度则可在一定程度上防止所养动物轻易跑出。诸如大汶口文化的西康留、海岱龙山文化的赵铺等遗址所发现遗迹,具备了作为家畜饲养设施的条件。陕西临潼姜寨遗址所出的牲畜围栏、夜宿场等遗迹现象为史前动物圈养设施的存在提供了依据[35]。另据佟佩华先生研究,滕州北辛遗址北辛文化时期某窖穴底部的动物排泄物暗示该遗迹作为家畜饲养设施的可能性[36]。虽然目前学界对此观点尚存歧见,但作为一种相关现象,该考古记录为早期存在动物圈养场所提供了些许证据。

(二)奠基场所

相关建筑如宗庙、城垣、房屋等营建过程中的奠基行为在史前的多数文化区有迹可循,先民所用牺牲有动物骨骼乃至人骨。使用完整动物如整猪作为奠基牺牲的证据在黄河流域其他文化区也不罕见,譬如河南地区史前考古记录中就存在王湾三期文化等的动物坑,作为城邑的登封王城岗遗址还出土有人骨奠基坑若干[37]。奠基行为、奠基现象在史前时期的普遍性使海岱地区相关整猪遗迹作为奠基坑的可能性值得考虑并得以加强。

据发掘报告,边线王城址不乏奠基坑。在公布材料的数十处奠基坑中,多填埋以动物骨骼,完整者可见本文表1。若准发掘者的奠基坑论,则完整动物奠基坑与不完整动物甚或零星动物骨骼奠基坑所代表的含义是否相同?从现有证据来看,尚难对此问题作合理诠释。除整猪坑外,该区史前并不多见的整狗坑亦有特色。考虑到同样作为奠基性质的景阳冈遗址两处狗坑的存在,或可推论在时人的奠基仪式中,狗及其所蕴含的狗文化扮演着重要角色。

此外,三里河遗址相关兽坑的猪圈性质也受到了王吉怀先生质疑,他曾反对该遗址相关遗迹猪圈说,并据其形制、规模、层位推论该坑作为奠基设施的可能性[38];此认识亦得到罗运兵先生认同[39]。在没有更多佐证及进一步发掘工作反复验证的前提下,尚不能对此做定论,但其所代表的可能性并不能被排除,可备一说。

(三)祭祀场所

祭祀活动与奠基活动具有一定相关性,奠基活动或可作为广义祭祀行为或仪式性活动的组成。作为一种文化现象,祭祀行为在史前时期已普遍存在。过去有学者对该区乃至国内早期祭祀遗存做过综合研究[40-44],为史前相关遗迹作为祭祀场地的可能性提供了辅证。

就该区的考古记录与研究状况来看,前述三里河遗址的疑似圈养设施也被其他学者判别为祭祀场地[45-46]。另在大汶口文化的焦家、赵庄等遗址中,皆有相关遗迹被相关发掘者或动物考古资料研究者判断为祭祀坑。若准其说,则这些遗址疑似祭祀性兽坑的存在,为其他暂无确凿证据判别其相关属性的兽坑性质提供了可供思考的方向。尤其是部分遗址出土的存在捆缚痕迹的完整动物遗骸,与祭祀、奠基等人类行为相关的可能性不小。

(四)其他用途

1.财富象征。学界既往研究,多将猪下颌骨、猪头抑或其他部位作为史前先民财富的象征[47]。最新的研究显示,无论黄河流域,还是长江流域,皆存在随葬猪下颌骨的习俗,这种习俗可能已成为当时远程交流且被不同族群汲取的具有相似含义的葬仪组成部分[48-49]。虽然填埋整猪、整犬的“兽坑”与作为财富象征随葬于时人墓葬中的下颌骨等骨骼所代表的因素未尽一致,但其作为时人财富而被集中储存的可能性应不能轻易排除。

2.辟邪媒介。在古人的生活中,一些动物时常在仪式活动中扮演着重要角色。除上述奠基、祭祀等功能外,据王仁湘先生研究,史前墓葬中猪头骨、猪下颌骨具有辟邪作用,能够在一定程度上佑护死者灵魂[50]。准此,则将整猪作为辟邪用物而集中填埋的可能性也是存在的,唯其辅助性证据链尚单薄,有待结合相关情境来判断。

3.食物储存。家养动物尤其猪是先民肉食的重要来源,多数已刊在动物考古专题研究案例中,家猪所提供的肉量在多数遗址尤其龙山—二里头时代遗址中占据重要比重。在罗运兵先生看来,猪骨随葬之“财富说”“辟邪说”皆存在或多或少的问题,与之相较,“食物说”更接近于时人随葬之初衷[51]。此说对于本文所梳理之考古现象亦有一定启发意义。随着史前社会发展,人口增多,农业复杂化进程逐渐开启,大汶口文化中晚期以降,农业因素成为海岱地区诸聚落群内越发普遍存在的因素。这种具有生产性的生业因素使得谷物、家畜的盈余成为可能。时人出于储存食物的需要,有可能将相关哺乳动物集中储存。

4.埋葬遗迹。由于史前时期文字记载阙如,确切的动物墓葬抑或埋藏遗迹尚无迹可循,但部分灰坑中所见人骨(如该区二里头时代济南城子崖遗址的H393[52],中原地区龙山时代辉县孟庄遗址的H198[53])及其反映的灰坑葬现象或可为完整动物的埋藏记录提供可能性的解答方案,唯其与其他诸种假说相较,就现阶段材料而言,可能性更低。

此外,大汶口文化时期的曲阜西夏侯、济南焦家,海岱龙山文化的胶州三里河等遗址的兽坑中,部分动物存在被捆缚痕迹。这些被捆缚的动物,在当时系奠基所用、祭祀所用,还是食用后所集中丢弃的,甚或是垃圾坑里的废弃物?在无更多证据的前提下,或可认为其皆有可能,虽然短期之内尚难实证,但不同的形制、规模、遗迹方向、动物头向、共出品及包含物(需厘清是否与完整动物骨共时),可能暗示着它们之间存在的差异。无论其用途为何,可以确定的是,它们与时人关系密切,系时人社会生活的重要组成部分,与当时的农业复杂化进程存在密切关联。

三、海岱地区史前完整动物坑文化寓意

事实上,不唯海岱地区,史前其他文化区也不乏兽坑遗迹。以与海岱地区地域毗邻、交流密切的中原地区为例,郑州大河村遗址H132出土有完整猪骨架1具[54],陕县庙底沟遗址H22不同层位出土整猪、整狗骨架各1具[55],等等。这种跨区域跨时代的文化现象或许是当时社会复杂化乃至早期文明化的伴生现象,既可能是各自分别形成,也可能系不同文化区之间相互交流的产物。

据海岱地区史前动物遗存考古记录,先民生活中所用动物资源包括哺乳类、禽鸟类、水生类、爬行类等,其中家养动物自前裴李岗时代—裴李岗时代出现以来,实现了从猪、狗到猪、狗、牛、羊的多元化养殖体系的拓展。但上述兽坑所出完整或基本完整的动物中,则仅见猪、狗二者,且以猪为主。在各类可能性用途的遗迹中,皆不乏猪骨,完整狗骨则仅存于疑似奠基坑等有限的类别中。倘若不考虑现有发掘工作的局限性,这种现象或许意味着时人对动物资源利用的选择。在史前至商周时期墓葬的用牲习俗中,猪牲多为身体某部位骨骼,狗则多用全牲[56]。这种对狗作为随葬牺牲的处理方式或许对该区偶见的狗坑乃至猪坑有一定影响。

与其他家畜尤其非家畜类哺乳动物相较,家猪在中国古代尤其史前社会中扮演着最为重要的角色,与粟、黍等栽培作物农业共同构成具有中国特色的农业因素。先民饲养这种动物的初衷当与其所指示的肉食资源关联最为密切,其他功能可能系在此基础上逐渐被开发而来。与家猪相较,古人尤其是史前先民对狗的驯养动机存在差异。据袁靖先生研究,此类动物最初可能被作为宠物而驯化,继而先民又开发了其狩猎功能、军事功能、守卫功能等[57]。准此,则可认为早在驯化伊始,狗的用途便与猪存在一定差异。另以焦家遗址祭祀坑完整猪骨坑、狗骨坑为例,所用整猪基本皆未成年,所用整狗则大抵皆已成年,这种现象亦值得持续关注与深入解读。海岱地区史前整狗遗迹数量、情境少于整猪遗迹及二者在某些情境中年龄差异等现象或许与这两种动物自身在人类社会生活中所发挥的功用不同相关。

此外,不同时期、不同区域、不同等级聚落之间对于“兽坑”的建造与使用也可能存在差异。因目前证据尚不充足,难以据之做更多推论,更进一步的认识有赖于更多考古发现的进行,也有赖于相关理论、方法的进展。

四、结语

通过对海岱地区出土有完整哺乳动物骨骼史前兽坑等遗迹及相关现象的梳理(表1),不难发现,该区史前完整兽骨以猪为主,狗为次,不见其他家畜或野生动物种类。作为海岱地区史前农业复杂化的伴生物,这些存在完整猪骨、狗骨的遗迹,或为圈养场所,或为奠基、祭祀场所,或为储存设施、埋葬地、垃圾坑乃至其他并未论及的场地,在时人生活乃至社会复杂化进程中扮演着不同角色。将相关遗迹还原到其所在聚落的时空位置中,并结合共同出土的人工遗物和自然遗物(如进行科学检测分析等)或许有利于问题的解决。因目前材料及笔者水平所限,尚难将每一处遗址相关遗迹的具体功能一一判别并厘定其与其他功能无涉的特征,甚至将其细分到不同功用类别中,但此类现象及其所反映的该区史前社会考古、经济考古等问题值得持续关注与深入研讨。在考古学尤其史前考古、环境与生业考古乃至其他运用自然科学手段所做的考古学相关问题研究中,是否所有的发现都能被科学释读,是否所有的阐释都有学术意义,是否有意义的解答便可与历史真相画等号,这些问题将长期存在。不过,可以预见的是,随着发掘工作增多与考古记录积累,将来对此问题的认识将更加深入、更加准确、更加接近于历史真实。

表1 海岱地区史前兽骨架遗迹基本信息一览表

续表1

附记:2016年夏,笔者写作本文伊始,在与现供职于山东省文物考古研究院的王杰学友交流中,对动物考古问题认知增多;2019年修改本文过程中,山东大学考古学系动物考古实验室硕士研究生靳乐普学友帮忙审辨了不明种属的动物遗存线图,特致谢忱。一并敬谢导师靳桂云先生对笔者的指导帮助。本研究得到国家自然科学基金项目“基于环境与农业的鲁北地区龙山文化人地关系研究”(批准号:41771230)、郑州师范学院博士科研启动专项经费项目“河洛地区二里头时代生业复杂化的考古学研究”共同资助。