浅谈粤西地区金矿床成因类型及主要成矿作用

苏燕华

(广东省地质局第五地质大队,广东 肇庆 526040)

1 前言

粤西地区是广东省金矿床(点)的主要集中区,研究区内已发现金多金属矿床(点)160余处,占广东省内金矿床(点)的90%以上。已知金矿点主要分布在遂溪断裂以北、吴川-四会断裂以西、贵东断裂以南一带[1]。广东省金矿资源潜力评价(2011)根据金矿总体成矿特征和成矿条件,将广东省金矿床划分为18个金矿田。其中12个金矿田分布于粤西区(图1)。

图1 粤西地区金矿田分布图

2 粤西金矿床成因类型

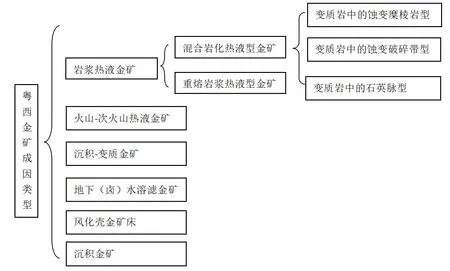

按金矿床成因类型划分,可将粤西已知矿床划分为六个类型和两个亚类:岩浆热液金矿床、火山-次火山热液金矿床、沉积-变质金矿床、地下(卤)水溶液金矿床、风化壳金矿床和沉积金矿床[2]。其中岩浆热液金矿床可细分为混合岩化热液型金矿床和重熔岩浆热液型金矿床。

混合岩化热液型金矿床是粤西金矿最重要的金矿类型。根据产出的地质条件、形态产状、矿化特征等的差异混合岩化热液型金矿床又可细分为三个类“变质岩中的蚀变糜棱岩型”“变质岩中的蚀变破碎带型”和“变质岩中的石英脉型”(图2)。

图2 粤西金矿成因类型划分方案

3 主要成矿作用类型

粤西地区金矿的成矿作用可概括为变质热液和岩浆热液对矿质的萃取作用。其主要成矿作用类型可细分为:变质-混合岩化成矿作用、韧性剪切成矿作用和热液充填交代成矿作用。

3.1 含金矿源层的沉积和金的初始富集

粤西地区由青白口纪云开群,震旦纪乐昌峡群、寒武纪八村群组成的矿源层,其原岩是一套类复理石碎屑岩建造,云开群中夹有中基性火山岩和硅铁碳酸盐岩;乐昌峡群、八村群夹有硅质岩和含炭细碎屑岩;这些夹层岩石都是含金较高的岩石,前人研究认为:含金矿源层是火山喷发-热泉沉积所致,金的富集有两个途径,其一是金可直接富集于喷发岩之中,这种金伴随着岩浆上涌,在岩浆冷却凝固时被固定在岩石中;其二是火山热液或火山喷气-热泉从深部带来成矿元素进入海盆,在还原条件下,遇到较冷的海水,由于物化条件的剧变而释放出金,释放出的金一部分随热泉沉积物而沉淀,另一部分金、硫等元素则沉淀到沉积物中。矿源层中含炭较高的岩石含金较高,是因为有机炭产生的强烈还原环境,使金还原成自然金而沉淀下来,特别是沉积物中的Fe2+比较多而形成黄铁矿,金被黄铁矿吸附。

3.2 变质-混合岩化成矿作用

变质-混合岩化作用形成罗定、信宜一带的榃架、牛温坑等沉积变质的片麻岩(变粒岩)型和磁铁石英岩型金矿床,该类矿床的主矿体有固定层位,产于一套含铁镁质高的硅铁碳酸盐地层组合中,如黑云斜长变粒岩夹斜长角闪岩岩组(榃架),黑云斜长片麻岩夹角闪片岩、斜长角闪岩、长石石英(片)岩和薄层大理岩组合(金牛)、磁铁石英岩夹磁铁矿云母石英片岩组合(牛温坑)等。它们具有层控和时控的特点。矿体与围岩呈整合接触。矿源可能与深源火山物质有关,与该区地层时代(元古代)和富含角闪质岩石相吻合。

此类矿床一般经历了三次变质作用:①区域变质作用;②断裂动力变质作用,这两次变质作用将含金建造中分散的可溶金初步富集到变质岩内;③断裂变质混合岩化(变质)热液作用,使金元素再次活化迁移,随变质程度的加深,迁出的金越来越多并在角闪岩相变质岩中富集成工业矿层。

3.3 韧性剪切成矿作用

韧性剪切成岩成矿作用形成河台金矿床早期的糜棱岩带浸染型金矿。在糜棱岩成岩过程中的动力分异作用使剪切带内岩石化学成份的变化和金的迁移与集散。

3.4 热液充填交代成矿作用

包括变质热液和岩浆热液。变质热液是由区域变质作用、断裂热动力变质作用和混合岩化作用过程中形成的高温流体。岩浆热液是由酸性-中酸性岩浆活动(主要指岩浆自身的分异作用)形成的热液。

(1)变质热液充填成矿。

以新洲毒砂石英脉型金矿床为代表。矿床的成矿物质来源于震旦纪围岩,热液性质为变质水。含金毒砂石英脉产于震旦纪地层的层间剪切带及构造破碎裂隙带中。

(2)岩浆热液充填交代成矿。

代表这种成矿作用的有:河台金矿晚期成矿,东田、连州、大剑洞等金矿床,以及庞西洞银(金)矿床。

河台重熔岩浆热液成矿:

在河台金矿床后期成矿作用中,叠加在含金糜棱岩之上的是印支晚-燕山早期富含硫化物的含矿热液,形成蚀变的黄铜黄铁矿化硅化糜棱岩金矿石。

东田重熔岩浆充填成矿:

信宜东田蚀变片岩质碎裂岩型金矿位于广东大型班岩型锡矿银岩隐伏花岗斑岩体的南东侧外围,金矿化受层间破碎带控制,围岩有硅化和黄铁矿化。除自然金外,尚有银金矿、金银矿、黄铁矿、黄铜矿、磁黄铁矿、闪锌矿等。矿质和热液可能与银岩斑岩锡矿的来源一致,为燕山晚期的岩浆热液活动的产物。

4 结论

粤西地区已知金矿床(点)主要分布在遂溪断裂以北、吴川-四会断裂以西、贵东断裂以南一带。按成因类型可划分为六个类型和两个亚类,其中,混合岩化热液型金矿床是粤西金矿最重要的金矿类型。成矿作用方面,其主要成矿作用类型有变质-混合岩化成矿作用、韧性剪切成矿作用和热液充填交代成矿作用。