汉代墓室的色彩空间研究

刘泠杉

Liu LingShan

中国美术学院

China Academy of Art

自20世纪初第一座汉代壁画墓—洛阳八里台西汉墓出土以来,已经有越来越多的学者参与到两汉墓葬壁画的相关研究。美术史学者大多围绕着墓葬壁画的画像内容、题材、形式展开,这当然是面对视觉材料所需要观察和阐释的基本内容,但这些研究在某种程度上造成了壁画与墓葬空间的割裂以及观看逻辑的孤立,因此,我们应当重新重视学者巫鸿对墓葬研究的提议,关注墓葬原境中的空间性、时间性、物质性[1],还要对墓室中的图像程式进行关联逻辑的观念解读[2],以更加宏观的视角串联起墓葬中不同“艺术门类”的特点与互相之间的联系。

本文的研究对象“色彩”当然不会脱离于墓室壁画而存在,它扮演着将空间中不同内容的绘画、器物相联系的角色,同时反映出特殊的视觉观念和生命信仰。然而,色彩在今天的墓葬研究领域却未能引起足够的重视:一座壁画墓葬被考古发掘后,它的考古报告会对建筑形制、绘制技术、画面题材和内容进行严谨地分析和详尽地论述,色彩往往仅以“鲜艳”“明快”“清晰”等词汇概括,并没有得到细致的研究。因此,本文尝试对不同时期的汉代墓葬进行色彩研究,兼论汉代墓葬色彩空间在视觉上产生的意义与启示。

一 、汉代墓室壁画色彩构成的特点

1.西汉时期

西汉初期,“第宅化”的墓室倾向从某种程度上为壁画提供了施展的“舞台”[3]。壁画在等级较高者的墓葬中试验性地先行出现,并在西汉后期基本上整饬与定型[4]。西汉的墓室壁画色彩构成有着以下的特点:

(1)礼制下的五色观念

汉代的用色规范与天子为核心的统治集团紧密相关,“五德始终说”要求帝王必须具备五行中的一德,“五德”对应着五行中的五种颜色,因此天子需崇尚代表其“德”的一种颜色,譬如汉高祖刘邦认为自己接替了象征火德的周朝统治,因此汉朝属于水德,对应着黑色为主要的颜色。一朝天子只有履行自己的“德行”,严格按照礼制规范的颜色行事,才能安稳地在五行的次序运转中形成历史朝代的更迭。当然,汉代四百余年的历史中曾数次改动过象征的德行,几易崇尚的颜色,影响了不同的颜色风潮[5]。

在汉代,五色的地位要高于其他颜色,在五色中亦有细微的等级区分,因此五色规范也是统治者“明贵贱、辨等级”的政治手段。不同身份、地位的汉人需要遵循严格的礼制观念使用“五色”,譬如红色是五色中比较“尊贵”的颜色,武帝的宫殿和庙宇皆涂有朱色。西汉初期的两座诸侯王级壁画墓中也可以看见对于红色的大量使用。但在年代稍晚的、级别不如诸侯王的洛阳地区西汉壁画墓中则可以看见五色甚或五色之外的颜色都有一定量的使用。

(2)红、黑色主调

红、黑两色作为生命主题绘画的重要颜色,可能可以追溯自两种颜色自远古以来的象征传统,在楚文化的墓葬艺术中,这两种颜色更是被充分地利用。战国时期的曾侯乙墓内、外漆棺,均对红、黑二色进行了集中的表现,内棺(见图1)表面以朱漆为底,其上以黑、黄两色绘有纠缠的图案,外棺(见图2)表面则是以黑漆为底,上施朱彩,内外两棺以黑、红两种底色相互呼应表现。西汉初期马王堆墓漆棺(见图3)则明显延续了楚文化的用色观念,漆棺从外至内分别为髹素黑色漆棺、黑底彩绘漆棺、朱底彩绘漆棺以及朱黑烟三色锦绣漆棺。

图1 曾侯乙墓漆内棺

图2 曾侯乙墓漆外棺

图3 马王堆西汉墓四重漆棺中的三具

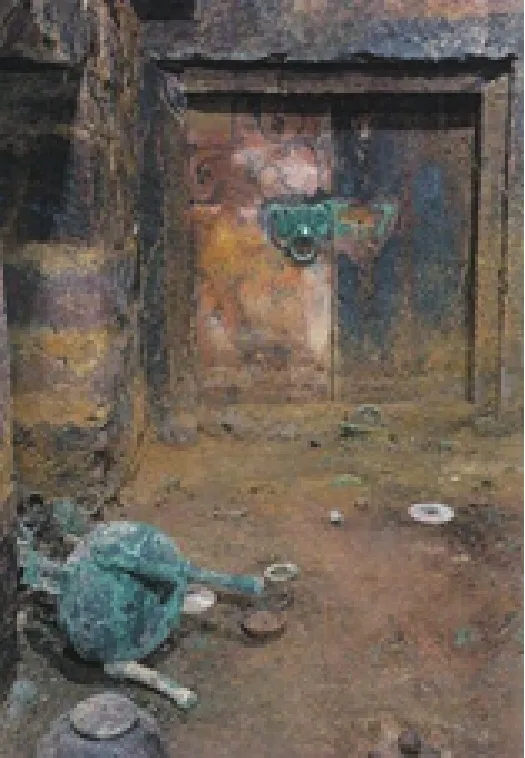

在西汉的王室墓中,对红、黑二色的运用“转移”到了墙壁上。广州象岗南越王墓在墓门(见图4)、墓壁上残存有朱底黑线云气纹的痕迹;河南永城芒山柿园汉墓的墓主头顶位置,有红色为基调的仙界图像(见图5),图像外圈绘有灰黑色装饰带。西汉后期绘制形象为主的壁画墓形成了对红、黑二色使用的基本方式,画面一般先用墨线勾勒,再平铺颜色,主要形象施红色为多。从这些西汉壁画墓对于红、黑二色的“青睐”足以见得自远古以来的色彩象征传统和楚文化的用色习惯仍然具有强大的影响力。

图4 广州象岗南越王墓墓门彩绘

图5 柿园汉墓墓顶壁画(墓室中现存为复原的临摹品)

2.新莽至东汉时期

王莽的新朝时间较短(公元9-15年),但这一时期的墓葬过渡和滋衍出了影响东汉初期墓室壁画的色彩配置,并为东汉后期壁画的稳定和革新提供了蓝本。新莽至东汉时期的墓室壁画在色彩构成上具有以下的特点:

(1)主正色,辅间色

五色理论中将青、赤、白、黑、黄视为正色,通过将正色混合则会得到绀、红、缥、紫、流黄这几种间色。在新莽至东汉时期的壁画墓中延续了对五色的青睐,红色一般作为神仙、瑞兽、天界对象的主要颜色;黑色则作为描画形体、勾勒轮廓的主要色彩;白色多作底色和提亮之用;青色在墓室中一般也涵盖蓝色、绿色,在大面积铺设的红色块中形成冷暖对比;黄色作为强烈的对比色,常用作装饰和点缀,当然也存在例外的情况,如陕西旬邑百子村东汉壁画墓中使用了大面积的黄色色块构成画面。

与西汉时期有所不同的是,新莽至东汉时期的墓室壁画注重正色与间色的搭配使用,在偃师辛村新莽时期壁画墓中(见图6),“主正色,辅间色”的用色特性已有了成熟的表现。画面由墨线勾勒同时铺填正色的大色块,在人物的衣服、神兽、祥瑞的羽毛等局部则以平涂、勾勒、渲染等多重技法叠加了出跳的间色—紫色。这一时期的墓葬中,间色并不作大面积使用,但可能在画面的不同角落中皆有所显现。

图6 偃师辛村新莽时期壁画

(2)设色有浓淡

浓淡在西方色彩学中可以被理解为明暗,“光影”便是通过表现明暗才形成的。在新莽至东汉时期壁画中,设色的浓淡并不为了增加画面的立体感,而是为了更为节制地使用颜色以表现形象。

以东汉后期的密县打虎亭2号墓壁画为例(见图7),云雾的色彩通过直接涂染或线绘结合,深浅有度,形成了一定的明暗、层次关系,有些局部甚至因为累层的颜料形成了特殊的肌理效果。洛阳朱村壁画墓的墓主人画像更加精彩地展现了用色之“度”(见图8),墓主夫妇的衣着设色整体且强烈,面部设色却清淡而细微(见图9),在色彩的浓淡对比之间,墓主形象显得自然真实,但又极富艺术表现力。以上材料都反映了这一时期的壁画对于色彩浓淡、轻重的控制力,颜色已经成为了画面是否达到传神写照、随类赋色的一种内在要素。

图7 密县打虎亭2号墓壁画

图8 洛阳朱村壁画墓的墓主夫妇像 密县打虎亭2号墓壁画

图9 洛阳朱村壁画墓墓主画像局部

二 、汉代墓室色彩空间的转变

1. 色彩品类:由“纯粹”至“丰富”

就出土材料而言,西汉的墓室壁画往往以线作为构形的主体,颜色虽也有平涂、勾勒、点染等变化,但大多未经细致的调和,因此画面呈现出鲜艳的重彩,带来强烈的视觉效果,这不仅与制作颜料的技术有关,还可能因为营建壁画墓的行为大多垄断在天子与诸侯手中,它们掌握着正色的“使用习惯”。

汉初之后经济的发展以及对于死后魂魄还将安居于地下生活的想象,导致产生了富有“原创”精神、满足死后“奢望”的墓室设计;加上盛行墓祭以及崇尚孝道,出现了大量以家族为单元、展示孝行的壁画墓。出于信仰的鞭笞与维系家族关系的需求,东汉的墓葬壁画往往既包含着虚构、幻想的内容,同时还展现墓主显赫的身份或优渥的生活,两类内容交织出色彩丰富的复合性宏大场面。根据不同的内容中心,色彩不再是附庸于线条的画面元素,而是成为了造型手段中重要的环节。正如东汉壁画墓所显现的,色彩的纯粹性降低,而色相更为丰富,不同的颜色既区分又和谐地参与到叙事内容的铺展,人物形象得到了更加细节化的刻画和塑造。

2. 色彩空间:由“色象”至“叙事”

汉代墓室壁画不仅仅作为内容传递的载体,还通过与墓葬建筑的结合,形成连贯的“色象”“叙事”空间。

西汉的壁画在色彩的运用上更多是为了“随色象类,曲得其情”,对施色正确与否的判断源自对“象”的认知系统,在西汉尤其是武帝时代,“象”的画像表现是为了达到降神的目的。因此,西汉墓室的壁画在用色方面注重象征色的运用,更多地表现了“所知”,而非“所见”。

到了东汉,墓室空间对于死者生前庭院的“模拟”变得更加具体,壁画中产生了与墓主人相关的内容,如盛大的出行车马仪卫、簇拥着端坐于幔帐中或车中的墓主。“模拟”的艺术观念一旦被开放,壁画中的想象部分就会向现世转移,即便原与升仙题材不可分离的天象图仍然存在,但象征天空的色彩被预示王朝命运的祥瑞所填充,墓室空间更合理地成为了寄托期望和尊敬的物质载体,这样的转变可能触发了东汉壁画匠人对于颜色“真实性”的思考,更为真实、贴合形体、讲究浓淡的色彩基本“覆盖”了楚文化影响下的“浮色”,伴随叙事性图像的泛滥,色彩的空间从虚幻的浪漫主义转向了理性的现实主义[6]。

三 、汉墓色彩空间的视觉审美及其当代启示

1.汉代墓葬原境中的色彩空间

西汉至东汉的四百余年中,墓葬空间经历了私人化至公共化的转变,形成了以家族作为共谋群体,同时符合时代、社会赋予思想、艺术、文化内涵的综合艺术空间。

色彩是最直接地关系到“接收”主体在空间中的“感知”与“体验”的视觉要素。虽然仅从现有的出土材料中,我们很难总结出一套放之四海皆准的墓室空间色彩规律,但却可以在完整的墓室材料个例中看到色彩作为壁画基调所形成的视觉氛围。色彩作为图像和观念之间的联结介质,成全了观念到视觉的和谐转换,它与同样作为联结介质的建筑形制、绘画技法或者造物工艺等一样重要。

陕西靖边渠树壕东汉壁画墓(见图10)或许可以加深我们对于色彩如何塑造空间的认识。墓葬的券顶绘有大面积的星象图和仙游人物图(见图11),图像以青色作底,线条用五色中与青色相对的白色勾勒,日月、星宿、乘坐云车或神兽的仙人平布于“空中”,形成仙界场面。这片绘制仙界图像的券顶建筑之下有着四面墙壁,四壁绘有不同内容的独立图像单元,包括车马出行图、宴饮图、山峦图、庄园图等模拟现实生活的场面。然而,将不同单元、题材和内容各异的画面相调和的正是从天象图蔓延至人间的青色,通过“铺天盖地”的青色,那些跳跃的朱、赭、白、紫以及相类的蓝、绿等丰富色彩都统一进了以天象为主体的“世界”中,在壁画图像的层面,色彩模糊了天上景致与人间景象的边界;在墓室空间的层面,色彩突破了现实建筑空间与虚构世界的界框,建构了超越人间物象的视觉审美。

图10 陕西靖边县杨桥畔东汉壁画墓(图片来自陕西靖边县杨桥畔渠树壕东汉壁画墓发掘简报)

图11 陕西靖边县杨桥畔东汉壁画墓星象图(图片来自陕西靖边县杨桥畔渠树壕东汉壁画墓发掘简报)

(2)余论:当代语境下的汉墓色彩空间研究及其启示

本文的最后,笔者希望重新强调“当代语境”对于墓葬色彩空间研究的意义与启示。

实际上,今天我们所看见的大多数墓葬都是考古发掘后的展示结果,墓葬从原本封闭的空间转换为开放的空间,早已很难完全还原到当时的礼仪环境以及信仰语境。明确这样的前提,我们才能认识到对于壁画题材的研究,也许忽视了墓葬作为“幽室”的原境,放大了从壁画上获得的“内容”。当然,对壁画内容的识别仍然重要,墓葬壁画在色彩上形成的整体空间氛围和视觉力量也同样重要。

当代语境下再看汉代墓室的色彩空间,叠加着墓葬视觉材料的再生内涵,它可能启发着我们对于氛围美学抑或视觉、空间的再思考,在现实层面可能影响着博物馆在未来对于墓葬、遗址的展示或者当代艺术中空间审美的崭新可能性。