以课后练习为载体 让语文要素落地

陈伟 张鸣

摘要:统编教材在编排上都是以双线组织单元内容,每单元每一课都贯穿有人文主题和语文要素两条线。其中,语文要素被分成若干个点分布在精读课文和课后习题中。本文以统编小学语文二年级上册教材为例,谈谈教学中以课后练习为载体,从选择角色体验训练朗读能力、提取信息培养感知理解能力、抓关键词培养复述能力,联系生活培养语用能力四个方面设计教学,落实语文要素,全面提升学生的语文素养。

关键词:语文要素;课后练习;朗读训练;提取信息;复述课文;语言运用

中图分类号:A 文献标识码:A 文章编号:(2021)-46-001

课后练习是教材的重要组成部分,是编者根据课文自身特点编排的知识点和能力点,是明确提示听说读写能力培养的具体训练点,是确立教学目标和重难点的依据。统编小学语文教材采用双线形式组织单元,一条线是“人文主题”,另一条线是“语文要素”。“语文要素”包括基本的语文知识,必需的语文能力、适当的学习策略和必备的学习习惯,同时还包括对写作、口语交际等的要求,由浅入深、由易到难、循序渐进,这些语文要素分布并体现在单元导引和课后习题中。本文以二年级上册语文教材为例,谈谈如何以课后练习为载体设计教学,有效落实语文要素。

一、选择角色体验,扎实训练朗读能力。

《义务教育语文课程标准(2011年版)》(以下简称“课标”)第—学段对朗读的要求:学习用普通话正确流利、有感情地朗读课文。第一学段语文教学中, 朗读是最常用的学习方法。分角色朗读更是小学生特别喜欢的一种读书方式,对调动学生读书的积极性效果明显。在一年级能读准字音,读通课文,能根据语义做恰当的停顿, 能读出疑问句、感叹句、祈使句的语气的基础上,二上教材在朗读方面还提出了进一步要求:分角色朗讀,能对比读出感叹句和陈述句、反问句和陈述句的不同语气,在具体的语境中体会角色的心情读出不同语气,带着自己的体会朗读课文。《小蝌蚪找妈妈》、《坐井观天》、《寒号鸟》、《我要得是葫芦》、《雾在哪里》等课文练习都提出了“分角色朗读”的要求。

以《小蝌蚪找妈妈》为例。这篇文章文字精美,故事性强,是一篇充满儿童情趣的科学童话。尤其人物对话多,特别适合分角色朗读。结合学生特点,根据题目要求我分三步进行朗读训练。

首先,课前要求学生正确流利地朗读课文。这一目标要求安排在预习环节落实。布置预习时要求:第一遍读正确,不认识的生字词,借助拼音自主识字;第二遍读通顺,做到不加字不减字,标出自然段序号;第三遍读流利,想想课文主要写了什么。第二步,理解课文内容,体会人物感情,读好人物对话。品读课文时,我组织多种形式的朗读。1.选择喜欢的角色根据自己的理解,揣摩着读。2.小组内分角色互读互评。3.全班展示分角色读。在反复的言语实践中,孩子们会发现小蝌蚪、鲤鱼、乌龟、青蛙的语气各有不同。小蝌蚪由于找妈妈心切,因此语气急切。鲤鱼妈妈语速宜适中。乌龟妈妈的话要读得舒缓。青蛙妈妈看到自己的孩子很高兴,说话时带着笑意,语气中充满慈爱。小蝌蚪和鲤鱼、乌龟、青蛙的三次对话,根据每次对话不同的提示语,孩子们又读出了细微的区别:迎上去问,语调上扬,读出询问的语气;追上去叫,语音短促,读出急切的语气;看见妈妈叫,语调上扬,读出惊喜。第三步,联系课文插图和前后语境,读好旁白部分。例如:学习第1自然段,指导学生观察插图,抓住“快活”一词,就能读出小蝌蚪自由自在、无忧无虑的生活状态。第2、3、4、6自然段的第一句话都是以时间变化开头,宜采取教师引读的方式。引读时语速要缓慢给人以空间和时间的变化之感,突出小蝌蚪找妈妈的艰辛。课文结尾写“他们跟着妈妈,天天去捉害虫”,展现了一幅青蛙母子其乐融融的生活画面。提醒学生回想自己和妈妈一起做游戏时的画面,自然读出了温馨快乐,让人感觉意犹未尽。在分角色朗读的基础上,尝试让学生带头饰做动作进行表演读。整个课堂书声琅琅,范读、引读、个别读、对比读、分角色读、表演读等各种形式的朗读贯穿其中,朗读能力得到了扎扎实实的训练。

二、学习提取信息,培养感知理解能力。

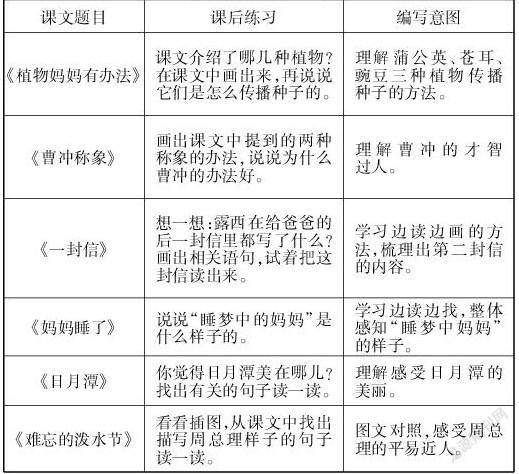

“课标”指出:阅读是运用语言文字获取信息、认识世界、发展思维、获得审美体验的重要途径。二语教材的课后习题重视引导学生在课文阅读中学习提取信息的能力。从提取单个信息到多个信息,从提取明显信息到隐藏信息,在提取信息中潜移默化地加深对课文的理解感悟。如表所示:

课文题目课后练习编写意图

《植物妈妈有办法》课文介绍了哪几种植物?在课文中画出来,再说说它们是怎么传播种子的。理解蒲公英、苍耳、豌豆三种植物传播种子的方法。

《曹冲称象》画出课文中提到的两种称象的办法,说说为什么曹冲的办法好。理解曹冲的才智过人。

《一封信》想一想:露西在给爸爸的后一封信里都写了什么?画出相关语句,试着把这封信读出来。学习边读边画的方法,梳理出第二封信的内容。

《妈妈睡了》说说“睡梦中的妈妈”是什么样子的。学习边读边找,整体感知“睡梦中妈妈”的样子。

《日月潭》你觉得日月潭美在哪儿?找出有关的句子读一读。理解感受日月潭的美丽。

《难忘的泼水节》看看插图,从课文中找出描写周总理样子的句子读一读。图文对照,感受周总理的平易近人。

这些课文的课后练习都是要求学生在整体感知课文的基础上,学会从文本中提取相关信息。教师在教学中要充分利用这些练习题,引导学生带着课后问题阅读文本,在文本中提取关键信息,把提取信息的训练分解成“画一画、比一比、说一说”三步来完成。如《一封信》课后练习题:朗读课文,想想露西在给爸爸的后一封信里都写了什么?画出相关语句,试着把这封信读出来。教学时,我先让学生朗读课文时,带着问题,边读边思考文中哪些句子写了第二封信的内容,用横线画出相关语句。当学生抓住关键词句去提取后一封信的相关信息后,引导学生进行比较:同样讲台灯坏了这件事,前后两封信在表达方式上有什么不同?学生经过讨论,比较了前后两封信的不同表达方式,从中感受到了书中所写的第二封信是阳光快乐的信。这样,让学生加深了对文本的感悟。这样的三步训练,既让学生在“提取信息”的实践中学会了阅读的方法,又促进了学生语文素养的提升。

三、抓住关键词语,培养复述课文能力。

“课标”关于第一学段目标中口语交际的要求:听故事、看音像作品,能复述大意和自己感兴趣的情节。根据这一要求,二上教材课后练习重点安排了借助图片、词语等讲故事的练习。如《曹冲称象》课后第2题“读第4自然段,给下面的内容排序,再说说曹冲称象的过程。”《玲玲的画》课后第1题“试着用上‘得意’‘伤心’‘满意’这3个词语,讲讲这个故事。”《难忘的泼水节》课后第1题“用下面的词语,说说周总理是怎样的傣族人民一起过泼水节的。”《风娃娃》课后第2题“根据下面的提示讲讲这个故事。风娃娃来到田野。风娃娃来到河边。风娃娃来到广场。”等等。这些课后习题有的训练让学生根据词语复述大意,有的训练学生依据词语讲故事,有的训练学生学会理清顺序后再说故事。用好这些课后练习题,能有效训练学生复述课文,理解课文,发展思维,提升学生口头表达能力。教师设计教学时要充分利用课后习题,培养这些能力。例如《曹冲称象》一课的课后题提供了几个内容(赶象上船;把大象赶上岸,往船上装石头;在船舷上做记号;称石头的重量) ,要求先排序再说说曹冲称象的过程。如何指导讲好这个“经过”呢?我设计了这样一个问题:“为什么要称大象的重量,结果却称石头的重量呢?”一石激起千层浪,一下子引爆了学生的思维,学生在思维的冲击下很快厘清、掌握了称象过程:先赶象上船,不是要在船上直接称大象的重量,而是在船身下沉的地方做记号,这样学生便能很快理解赶大象上岸后,换石头装船也要沉到做记号的地方的重要意义。经过这般巧妙点拨,称象过程的逻辑关系更加清晰,”化整为零”“等量代换”的思想智慧也悄然植人学生幼小的心灵。讲述的过程中,我提示学生在抓住“赶、装、画、称”等关键动词的基础上用对“先、接着、再、然后”等连接词,这样表达就会更有序了。

四、贴近生活实际,培养语言运用能力。

叶圣陶先生说:“教材无非是一个例子。”学生从教材上积累到语言以后还要加以运用,才能变成自己的能力。统编语文教材最为突出的特点就是加强语言文字的实践性、语用性。二上语文教材课后练习中有很多题目,是引导学生积累文本语言,培养学生运用语言的极好范例。如《场景歌》一文中的教学片段:

片段1:

师:你会用哪些量词来形容鱼塘呢?

生:一个鱼塘。

生:一口鱼塘。

生:一片鱼塘。

师:咱们的儿歌里,是怎么形容的?

生:一方鱼塘。

师:联系生活猜猜看,这样的鱼塘,大概是什么样的?

生:大概是方方的。

师:对呀,看看图,用上数量词“一方”,想想生活中还可以用“一方”形容什么呢?

生:一方手帕。

生:一方砚台。

师:有时,“一方”还可以指土地呢!咱们来读读——一方水土。

这个片段中教师围绕课后练习第2题“说一说,看谁说得多”,学习并积累数量词,聚焦“一方鱼塘”这个短语,引导学生进行了两次情趣盎然的语用实践:第一次,用上不同的量词,形容同一事物;第二次,用上同一个量词,形容不同事物。因为有了与生活经验的联系,“一方”这个原本超越学生生活积累的语言材料,也变得“接地气” ,成了学生自己的“活语言”。

片段2:

师:《场景歌》这首儿歌真有意思,咱们也来当回小诗人吧!

(出示课后习题第3题:选一张你喜欢的照片或图画,仿照课文,说说上面有些什么。)

师:你们觉得,咱们在说的时候要注意什么?

生:像书上一样,也是说四个短语。

生:每个短语,先说量词“一( )” ,再說是什么事物。

生:我觉得就像书上一样,这四个短语合起来是一个“场景”。

生:老师,我还觉得要是我们能像书上一样,讲究一点押韵,读起来会更有意思。

……

师:大家你一言我一语,就把当小诗人的奥秘道出来了。那么,就请大家先自己说说,然后在小组里交流交流吧!互相读读、听听,还可以互相评评、改改!

这一教学片段,在有效落实课后习题、指导学生语言实践方面的可圈可点之处在于:语言运用实践有依托——借助喜欢的照片或图画,解决了“说什么”的问题,让表达“言之有物”;语言运用实践有标准一一以学生的视角提炼表达的标准,解决了“怎么说”的问题,让表达“言之有法”。当然,教材中还有很多这样的练习,如《妈妈睡了》课后第2题“照样子说一说,看谁说得多。”《黄山奇石》课后第2题“读句子,用加点的词语说说图片里的石头,再选一张图片写下来。”《葡萄沟》课后第3题“读读下面的句子,照样子写一写。”《寒号鸟》课后第2题“读一读,照样子说一说。”……就不一一说了。

总之,课后练习作为教材的重要组成部分,它与课文相辅相成构成一个有机整体。语文教师要悉心解读课后练习,发掘其背后丰富的密码,充分发挥其应有的作用,真正让语文要素落地,使课堂教学变得更加扎实、有序、高效,从而促进学生语文素养的整体推进和协调发展。

参考文献

[1] 义务教育语文课程标准(2011年版)

[2]张惠萍 把握课后练习特点 落实语文要素——以统编二年级语文上册教材为例[J].福建基础教育研究,2018(3).

[3]杨裕海 指向语文核心素养发展 回归识字单元教学本真——以统编小学语文教材二年级上册识字单元教学为例[J].小学语文教师,2019(10)

[4]朱文红 活用习题巧指导,讲好故事提素养——以小学语文统编教材为例[J].小学语文教师,2019(7/8)