和谐论:人类命运共同体的哲学基础

潘 柳 燕

(广西大学 马克思主义学院,广西 南宁 530004)

当今世界风云变幻,国与国之间不断出现新的对抗和冲突。为了维护世界和平,实现人类的和平相处与共同发展,国家主席习近平利用一切机会向世界推介中国方案和中国智慧。新冠肺炎疫情蔓延全球之际,习近平更是一再呼吁构建人类命运共同体,开展广泛的国际合作,世界各国要共同应对这场重大全球挑战。然而,为什么西方国家总是抱着冷战思维不放,甚至故意曲解中国释放出来的和平善意,恶毒攻击中国的积极抗疫行为?回眸历史,我们就能够找到其历史根源与哲学认识论的源头,这就是由达尔文进化论延伸出来的认识论体系——社会达尔文主义。虽然社会达尔文主义已经不是当今学者重点关注的对象,但是它却无时无刻不在影响我们的生活。由此,我们认为有必要在科学源头与哲学层面彻底分析、批判其所包含的逻辑缺陷。

一、近现代生命科学发展的哲学反思

社会达尔文主义的源头是达尔文进化论,而进化论的提出是生物科学发展的结果。19世纪30年代,德国植物学家施莱登、动物学家施旺提出细胞学说,认为细胞是一切动植物结构的基本单位,这意味着整个生物界在结构上具有统一性以及进化上的同源,从而也开启了生物学细胞水平的研究;1859年,英国生物学家达尔文出版《物种起源》一书,系统阐述了以自然选择为核心的进化论,开创了生物学发展史上的新纪元;1953年,美国遗传学家沃森和英国生物物理学家克里克、物理学家威尔金斯发现了DNA双螺旋结构模型,标志着分子生物学阶段的开始。这些近现代生命科学发展里程碑式的事件,不仅推动了生物学的飞跃式发展,而且也引起了整个人类社会哲学理论的巨大变革,并深刻影响整个人类社会发展的历史进程。

(一)对达尔文进化论的哲学分析

达尔文《物种起源》的出版,无论是在生物学发展史上还是在人类发展史上,都具有革命性意义。在该书中,达尔文表达了两个重要的自然哲学认识论观点:第一,世界上的一切物种都在不断地发生变异。虽然亲代的大部分特征都会遗传给子代,但后代在继承先代的过程中会发生变化,长期积累便会引起生物类型的改变,并且这种改变是逐渐演变的过程。第二,一切生物都必须进行生存斗争和自然选择。生存斗争包括生物之间为争夺生存资源的斗争和生物与自然环境的斗争。生存斗争的结果是物竞天择、适者生存,自然选择的结果是新物种产生和旧物种灭绝[1]编译者语。达尔文最后总结得出了“生存斗争”“自然选择”与“适者生存”是生物学的基本法则的结论,这就是进化论的核心思想和主要内容。

达尔文的进化论观点宣告上帝创造人类神话的终结,具有反对宗教神创论的革命性意义,由此也奠定了近代生物科学发展的认识论基础。由于科学发展水平的限制,达尔文通过研究过去生物的发展历史,只看到“生存斗争和自然选择法则”的局部规律,再加上自己的主观判断,把“自然选择法则”进一步引申为“优胜劣汰、适者生存”,最后完成了自己的进化理论。由于达尔文提出进化论之时,生物科学研究刚刚发展到细胞的水平,对整个自然界的认识也相当有限,这就不可避免地导致了达尔文进化论观点具有片面性的错误。

在达尔文进化论问世之后,以斯宾塞为首的一些著名学者提出了“社会达尔文主义”理论。他们认为人类社会可以和生物有机体相比拟,社会与其成员的关系有如生物个体与其细胞的关系,生存竞争所造成的自然淘汰在人类社会中也是一种普遍的现象。社会达尔文主义实际上是把达尔文进化论的“优胜劣汰”的价值判断伪装成为自然选择法则(这其实是人类主观世界的人工选择法则,因为自然世界中并没有优劣的统一价值判据),并简单采用生物界存在的生存斗争来解释所有生命现象以及人类社会,由此,达尔文进化论的片面性错误通过社会达尔文主义而推向了人类社会。

社会达尔文主义在西方社会流行一百多年,不仅成为西方社会重要的哲学世界观与社会伦理价值理念,而且直接导致了“以强凌弱”的强权政治和冲突对抗的思维模式。社会达尔文主义不仅将西方社会几百年来实行“弱肉强食”的侵略行径和殖民运动合理化,甚至成为了帝国主义侵略和种族主义政策的哲学基础,也是帝国主义国家发动第一次世界大战和第二次世界大战的理论支撑,由此给整个世界带来了无尽的战争与苦难。虽然社会达尔文主义现在已经过时,但由它衍生出来的西方社会的世界观、价值观并没有改变,特别是霸权主义、强权政治以及冲突对抗的思维模式和处理国际关系方式还很盛行,甚至在新的世界局势下变本加厉。

(二)对分子生物学发展的哲学思考

在达尔文提出进化论之后,生物学的研究方兴未艾。1865年,奥地利生物学家孟德尔发现了基因遗传规律;1869年,瑞士生物化学家米歇尔发现了核素(即核酸);20世纪初,德国生物化学家科塞尔开始对核酸进行生化分析,发现了构成核酸的四种核苷酸;1914年,德国生物化学家福尔根发现DNA(脱氧核糖核酸)在细胞核的染色体里;1929年,美国遗传学家摩尔根提出了基因论,认为染色体是基因的载体;1944年,美国生物学家艾弗里首次证明DNA是遗传物质等等,这都是细胞生物学的发展成果,但这时期还是未能发现遗传密码和遗传方式。

1944年,著名物理学家薛定谔出版《生命是什么》一书。在书中,薛定谔运用哲学的智慧,从物理学的视角,提出了一系列天才思想和大胆猜测,其中最富有创造性的观点是:基因的物质结构是一种非周期性晶体结构(与无机界的周期性晶体结构不同);基因具有稳定性,遗传特性的突变是由基因的突变造成的;染色体是遗传密码的原本,每一组完整的染色体都含有全部的密码;生命以负熵为生[2]。这些思想观点在当时激发了几位年轻的物理学家进入生物学领域(他们不约而同地声称受到《生命是什么》的启发与激励),并用不同的物理学方法对DNA的结构进行研究,最终于1953年发现了DNA的双螺旋结构,揭开了遗传密码的奥秘,这也被广泛认为是物理学和生物学成功结合的典范。因这一发现,美国遗传学家沃森、英国生物物理学家克里克和英国物理学家威尔金斯共同获得1962年的诺贝尔生理学或医学奖。由此可见,《生命是什么》推动了生物学的革命,并为分子生物学产生和发展奠定了哲学基础。而在生命奥秘的探索中,我们既看到了逐级分解的还原论方法,也看到了把基因看作是一种具有整体功能、不可分割的单元的整体论方法,这表明在科学领域也需要哲学认识论的智慧。

薛定谔在《生命是什么》中着重为生命微观层面的探索提供了方向与路径,但对宏观的生态层面的考虑还只是初露端倪。薛定谔在书中暗示,如果生命只是一系列令人眼花缭乱的分子间相互作用,它就会消失于复杂性之中,一定存在一个包罗万象的原理来维持那些失衡的秩序,而DNA序列只是维持生命的一部分。这昭示着,生命现象不仅仅需要在分子生物学和个体进化领域进行研究,同时也必须在人类社会和生态环境的宏观领域进行研究和发展。

微观层面上,生物学家们发现,生命具有内在的同一性和外在的多样性特点,生命的内在同一性是由基因的稳定性决定的。DNA的双螺旋结构保护了遗传物质不容易被破坏,遗传信息得以完整保存和复制,从而保证了子代与亲代的相似性和生物的稳定性。而遗传信息得以完整保存和复制,又得益于各种蛋白酶细密的分工与完美的合作。与此同时,生命外在的多样性则是通过DNA重组信息来实现,比如人类基因有超过70 000个匹配对,精子卵子各占一半(一组),受精时两组基因组合起来是个天文数字[3]12-13。生命首先是以这种遗传方式保持生物的多样性,其次DNA复制转录的不完全或基因突变也会导致物种的变异,带来生物的多样性,而这个过程都离不开生命体具有不同功能的各种物质的和谐共存与通力合作。

宏观层面上,生物的多样性更是不争的事实。据估计,现在地球上共有600~1400万个物种(也有说3000万)①,每个物种还有多个到数以万计的不同形态,而这个数量只不过是地球上曾经存在的物种总数的1%,也就是说地球上曾经生存过的大约99%的物种已经灭绝。无限多样的生物种类是地球维持生机的保障,那么,在恶劣的环境下,物种的多样性又是如何保持下来的呢?达尔文提出的你死我活的生存竞争似乎只会导致生物的不断灭绝。生物学家们发现,生物除了竞争外,还存在大量共生与合作现象,这种现象无论在植物界还是在动物界都比比皆是。因此,地球上的生物有竞争也有共生,共生是生物多样性的前提条件。虽然生物之间的生存竞争难以避免,但生物之间更多的是相互联系和相互依存,生物界是通过合作而运转的,彼此共生是生物绵延不绝的法宝。

因此,从生态学的理论去考察,单一用达尔文的进化论既不能完全解释过去生命起源和发展的本质问题,更不能解决人类社会今天的利益冲突与未来和平发展问题。人类现在与未来的发展,迫切需要全新的科学思想与哲学理论。

二、和谐论的哲学阐释

(一)和、和谐与和谐论

汉语中,“和”有多层意思:包括形容词“平和”、动词“和解”以及表示并列关系的连词 “同、与”等,其中“同”(同在)和“与”(在一起)所表达的哲学概念最为重要,前者代表共同处在一个环境中,后者体现的是一种关系。汉语中的“和”也指“和谐”,主要是指一些事物达到和睦协调状态。

在中国古代哲学中,“和”或“和谐”首先是指“和而不同”,即具有差异性的不同事物的共存;其次是指社会政治安定的状态,即社会和谐;第三是指人与自然的关系协调(天人合一),遵循事物发展客观规律。由此可见,传统的和谐思想主要是侧重于价值观、方法论层面的观点,但和谐应该从更广阔、更基础的层面来探讨。

参考现代系统科学的知识理论,“和谐”可以定义为:和谐是一组事物在物质、能量和信息各方面的关系都达到理想秩序后所表现出来的一种整体状态。在这里,和谐并不是一个静止的绝对值,和谐本身是动态变化的,和谐是从非和谐发展而来的,从非和谐到和谐是一种连续态。具体的自然事物或者组织系统为了达到和谐状态需要经过一个协同的变化过程,并且符合一定的自然规律和社会规律。而在哲学意义上,生命最本质的外部特征就是物质、能量与信息的和谐状态。和谐不是一种主张,而是客观实在,是一种处于理想秩序状态的客观实在,和谐是一种基于其他科学规律支撑所构成的客观存在现象。事物间的和谐(协调、平衡等)现象广泛存在于自然界和人类社会。

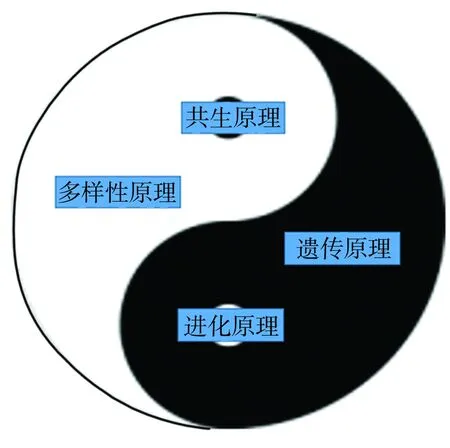

现代分子生物学与宏观生态学的发展成果让我们看到了更为全面的生命现象和生物进化发展的规律。在充分考察现代生物科学的基础上,我们借助中国传统哲学的智慧,提出了和谐论这一具有创新性的认识论观点。首先,自然界和人类社会普遍存在遗传、进化、多样性和共生现象,这些现象因其所展示的客观性和规律性而具有生命科学原理的特征,从哲学认识论上,可以称之为遗传原理、进化原理、多样性原理和共生原理。其次,遗传原理、进化原理、多样性原理和共生原理并非孤立存在,它们相互依存和相互作用,并趋向一种和谐状态,因此,可以称之为“和谐论”。和谐论中的遗传原理、进化原理、多样性原理和共生原理构成一个整体,具有不可分割的联系性。和谐论是中国古代的哲学智慧与现代生物科学知识结合的认识论体系,其中四大原理的相互关系可以借用中国古代哲学的太极图来表述,可以称之为“和谐论的太极模型”(见图1)。

图1 和谐论的太极模型

太极是中国古代哲学中的重要概念。太极的本意是指天地未开、混沌未分阴阳之前的状态,它可以演化万物。这里的太极模型主要代表的是一种方法论,强调的是事物的相互联系、动态变化与开放性流动。事实上,太极模型在时空中旋转流动就能够形成展示生命密码的双螺旋空间结构。如图1所示,太极代表和谐论,其他四个原理就是太极中的四个部分,它们相互联系和相互作用,并动态地变化着,时刻和外界进行着物质、能量与信息的交换。遗传中有进化、多样中有共生,它们的恰如其分就是和谐的状态。模型中的四个原理并非均等的四个部分,它们本身就是一个不可分割的整体,可以根据系统的不同和变化而发挥不同的功能,协同合作地保持系统的和谐有序以及与外部的动态交换。

(二)和谐论的哲学内涵

就研究生命现象而论,包含遗传、进化、多样性和共生原理的和谐论不仅可以分析并超越达尔文进化论在哲学方法论上的理论缺陷,也有望成为帮助人类重新认识生命现象及其发展规律的哲学基础。

1.四大原理的内涵

(1)遗传原理。生物亲子之间以及子代个体之间性状存在相似性,表明性状可以从亲代传递给子代,这种现象称为遗传。从哲学意义上,遗传原理是一个生命体在繁殖后代时,子代与亲代间存在相同的内外特性的规律。达尔文虽未对遗传进行系统论述,但看到了遗传现象的普遍性和遗传力量的强大,认为“生物的一切特征的遗传是通则,不遗传是例外”[4]。分子生物学告诉我们,遗传不仅保持了物种的稳定性,使子代与亲代保持高度的相似,同时物种的变异(进化)也是通过遗传方式而获得保存。达尔文虽然看到遗传的普遍性,但他只是把遗传作为变异保存的手段或工具,认为遗传是从属于进化并为进化服务的。现在分子遗传学研究已经非常明确地揭示了遗传密码的载体、位置与遗传的机理,从而也告诉我们,遗传原理不仅只是保存变异结果,它更是包含了变异,并决定着物种的延续,因此可见,遗传原理是生物学中可以与进化原理相并列的基本原理。

(2)进化原理。从哲学意义上,进化原理是一个生命体在繁殖后代时子代与亲代间存在相异的内外特性的规律。达尔文认为进化就是发展,它包括三个部分:第一是变异,所有的大小、形状、颜色和力量都不同,世上没有两只动物或两棵植物完全相同;第二是适应,适应会影响生物能否继续生存和繁殖;第三是遗传,帮助生物把生存适应性如颜色或形状遗传给后代[1]422。达尔文认为,在自然界生物中存在着严酷的生存斗争(竞争),并时刻进行着自然选择。他说:“自然界中的所有生物,必须适应环境才能生存下来。自然界严格地遵循着‘优胜劣汰,适者生存’的法则。”[1]76因此,生存竞争和自然选择是达尔文进化论的核心思想。达尔文进一步把自然选择理解为“优胜劣汰,适者生存”,从而导致了他的致命错误(观察者主观介入)。我们认为,进化原理不仅仅只包含生存竞争和自然选择,而且也包含合作和共赢,这是被生物学研究证明了的事实。正如美国生物化学家马伦·霍格兰等所说:“从近处看,世界似乎充满了竞争。但如果把距离拉远一点,生物合作的方方面面就会显示出来。”[3]30-31百万精子互不相让,却只有一个精子与卵子结合,看似是残酷的竞争,但它们只是处于一个以确保受精成功为目的的系统之中,一个精子的成功便是百万精子合作成功的结果,而DNA的复制也是各种蛋白酶完美合作完成的。同理,生物界中的捕食者只能捕捉到弱小或不健康的个体,却留下了更能适应环境的成员的生存和繁殖。从个体层面看,是你死我活的竞争,但从种群层面看,这是合作的表现。因此,我们所说的进化原理与达尔文的进化论是有本质区别的。进化原理既包括竞争和选择,也包括合作和共赢,换句话:“每种生物的行为都符合自身的利益,但生物界通过合作而运转”[3]30-31。

(3)多样性原理。哲学意义的多样性是指在环境中存在诸多事物并且任何事物都有许多不同的表达形态,这里仅以生物多样性和文化多样性进行说明。“生物多样性是生物及其与环境形成的生态复合生物体以及与此相关的各种生态过程的总和,包括数以百万计的动物、植物、微生物及其所拥有的基因以及它们与其生存环境形成的复杂的生态系统。生物多样性是一个多层次的等级系统,包括基因、细胞、组织、器官、种群、物种、群落、生态系统和景观等”[5]。也就是说,生物多样性具体包括遗传(或基因)多样性、物种多样性、生态系统多样性和景观的多样性,遗传多样性最为基础,生命在DNA复制过程中通过重组信息保证了生物物种的多样性、生态系统和景观的多样性。文化多样性是指一个民族或国家传统文化和风俗习惯的丰富和多样化程度。世界上有诸多民族和国家,他们都有自己独特的文化,民族文化是民族身份的重要标志。不同文化之间的交融可以让人们更具开放性地吸收不同民族和国家文化中的饮食、艺术、娱乐、科技等优秀部分,并借此丰富自己的生活和文化。正如习近平所说:“文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。文明交流互鉴,是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。”[6]因此,多样性广泛地存在于自然界和人类社会,缺少多样性会导致自然界与人类社会的枯竭与毁灭。世界正是因为多样性,才变得越加丰富多彩,生机盎然。

(4)共生原理。哲学意义的共生是指事物在某个时空领域的共同存在。共生过去仅仅是一个生物学概念,它泛指两个或两个以上有机体生活在一起的相互关系,一般指一种生物生活于另一种生物的体内或体外相互有利的关系。现代生态学把整个地球看成一个大的生态系统——生物(生态)圈,从而对共生又有了新的理解。狭义的共生是生物圈内的生物内部、生物之间的组合状况和利害程度的关系。广义的共生是指生物圈内各种生物之内和之间以及与外界环境之间通过能量转换和物质循环密切联系起来,并彼此相互依存。现在共生的概念和方法已经被应用到社会的各个领域。和谐论特别强调“共生”在哲学层面的内涵特征就是世界所有事物的“同在”特性(即和而不同),而不仅仅是所谓的利益互惠,世界所有事物的“同在”特性也是宇宙中最基础的哲学概念与科学原理。

2.和谐论的内在关系

全面系统地考察和谐论的内在关系,可以看到遗传原理、进化原理、多样性原理和共生原理之间存在密切关系和相互作用。从唯物辩证法的观点看,首先,遗传原理与进化原理构成对立统一的关系。遗传中有进化,每一个子代都保留了亲代的大部分特征但又与亲代有所不同;进化中有遗传,进化中的变异需要通过遗传保存下来。因此,遗传离不开进化,进化也离不开遗传。其次,多样性原理与共生原理也是对立统一的关系。事物具有多样性才可能有共生,事物越是多样,共生就越可能发生,也更有意义;共生是多样性的最佳存在方式,越是共生,多样性才越能够保存下来。因此,多样性离不开共生,共生也离不开多样性。最后,遗传、进化原理又与多样性、共生原理构成对立统一关系。它们相互渗透和相互作用,遗传、进化可以促进多样和共生,或者说多样和共生有赖于遗传与进化而得以保持和丰富;多样和共生则维持着遗传和进化的持续、拓宽与发展。

总之,遗传、进化、多样性、共生原理各有自己的特性与功能,它们分别作为太极的四个部分构成完整的太极模型并保持动态变化,从而达到了整体的和谐状态,形成了遗传、进化、多样性、共生原理四者相互联系和相互作用的和谐秩序。和谐论是自然界和人类社会都适用的具有完整性的自然哲学认识论体系,它超越了具有片面性的进化论认识论体系。

(三)和谐论的哲学依据

1.物质的整体性与生命的整体性

在哲学理论中,物质的整体性经常使用“整体与部分”范畴进行定义和理解,其主要观点是:整体是由部分组成的,部分离不开整体,整体也离不开部分;整体决定部分,部分对整体有反作用。对物质的整体性的阐述颇具代表性的是系统整体论的观点。系统整体论认为,系统整体是由部分组成的(不一定等于部分之和);系统整体只能通过分解成部分才能了解(承认这种了解是不充分的);系统常常是开放系统,它与环境交换物质、能量和信息;系统是演变的,通常都是从简单向复杂系统进化[7]。系统整体论主要是把系统作为整体看待,但这个整体是可以分成部分并通过部分来认识的,从而导致忽视部分之间的联系和整体功能。

和物质整体性重视可分性不同,生命整体性强调生命的不可分割性。现实告诉我们,一个完整的生命其实是不可分的,因此,生命的整体性关注的重点不是系统的基本物质组成,而是系统的整体功能及其不可分割的特性。它认为,整体是动态的和不断生成和发展的,整体从生成之时起就是整体,它不是由部分叠加组成的。生命整体具有自组织的特性,它们是自己创造自己的。事实上,一个特定生命体的整个生命周期现象不仅仅发生在这个特定生命体的物理边界内部(在四维时空中,这个生命体的物理边界可以简化为一团与其他生命体有交汇的时空线团),同时也发生在这个特定生命体的物理边界外部(生命体的繁殖经常是在特定生命体的物理边界外部)。当我们全面研究特定生命体从“哪里来,在哪里,将去何方”时,就会发现在自然界中所谓完全独立的生命体是不存在的。因此,生命体不仅自身不可分割,而且与其他生命也不可分割。

以上分析可以看出,在哲学领域,传统观点是以物质的整体性代替生命的整体性来揭示生命的生存规律的。从哲学世界观来看,物质的整体性不可能充分代表生命的整体性,而和谐论正是建立在生命整体性之上的哲学认识论。

2.中国古代太极思想的新阐释

中国传统哲学素以表达生命的整体性见长,自古以来都是以天人合一的观念认识世界。实际上,到《易经》成书时,表达生命整体性的世界观已经成为中国传统文化的一种牢固的哲学思维方式。“太极”是中国古代哲学用以说明世界本原的范畴,而生命整体性正好属于中国古代哲学世界本原探讨的一部分。采用太极表达生命的整体性是对古代太极的新阐释,也是对太极思想的丰富和创新。

人类始祖伏羲氏最初创立太极和八卦,这是太极思想的源头。后来孔子后学以孔子学说为依据,编写了《易传》,其中有对太极的阐释:“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦”(《周易·系辞上》)[8],说明太极既是生化万物之源,同时也是生化万物的方式。最初的太极图叫“天地自然之图”(表达阴阳二气自然流转),后演化为阴阳鱼形环转相抱的太极图。太极思想中,体现出了整体、辩证、联系等思维方式,其中最突出的是和谐的思维方式,这是一种整体的、动态的、天地人联结的和谐思维[9],因此,太极本身就是一个具有丰富内涵的整体。它开始时是一个浑然的整体,然后不断分化出万物,万物彼此联系、相互作用,整个太极时刻都处在不可分割的动态变化之中。因此,太极有两个重要特点:一是事物的相互渗透,是你中有我,我中有你,是既有边界又突破边界;二是“其大无外,其小无内”,亦即太极是没有大小之分,既可以无限大,也可以无限小,太极与它的外界并无明显界限,相反是相互渗透的。事实上,人与自然的关系亦是如此,人并非是自然之外的存在物,而是既在自然之外,又在自然之内。这是与有关物质整体性的世界观存在本质区别的,也是我们选择太极图来描述和谐论的原因,因此,中国古代的整体思想也是和谐论的哲学依据。

三、和谐论的适用性

(一)生命现象中的和谐论

无论是微观的生物世界,还是宏观的生态圈,和谐论都在发生最基本的作用。从分子遗传学家的研究中,我们就可以看到和谐的存在。细胞是生物体结构和功能的基本单位,一个动物细胞有细胞膜、细胞质、细胞器和细胞核等,它们又由众多具有不同功能的有机物质所组成。细胞本身不仅具有动态多样性,同时其内在的有机物质也和谐共生,且有条不紊地发挥着各自的功能与作用。以细胞核中的DNA复制为例,一个细胞在分裂成两个细胞之前,它的DNA必须增至原来的两倍,以使两个子代细胞各自继承一套完整的DNA。这就意味着双螺旋结构的DNA双链必须先分开(解链),然后互补的核苷酸才能沿着两条单链配对并逐一连接下去,最终形成两条新链,DNA也由一变二。这个复制过程是一个需要高度密切配合才能完成的过程,它需要启动者(启动蛋白)、解链者(解旋酶)、建造者(聚合酶)、剪切者(修复核酸酶)、解旋者(拓扑酶)、展平者(单链DNA结合蛋白)、缝合者(连接酶)等的通力合作与完美配合[3]90-91,稍有不慎而出错,便可能差之千里。从这一过程,就可以看到和谐论的生动表现,而它们相互密切合作体现出来的是整体的功能而不是单个的力量。

(二)自然界中的和谐论

地球生态圈内生物的延续离不开遗传和进化原理,而物种的多样性是生命现象长期生生不息的保证。物种足够多样,才能抵御恶劣环境对物种的侵害。生命的遗传机制既保持了生物的稳定性,也维护了生物的多样性,不仅是不同物种的多样性,也包括种内形态的多样性,比如自然界中单是甲虫就有30多万种独立的甲虫物种[3]8。当然,如此丰富多彩的生物生活在地球上,自然会有生存竞争,但更有合作与共生。生物学家总结为“生命在合作的主题下竞争”,不管是低等生物还是高等动物,都是如此。马伦·霍格兰等在其《生命的运作方式》一书中作了举例说明:“植物和动物的进化起始于细菌界里狩猎者/猎物之间的和平免战协议。叶绿体(植物细胞中的制糖组件)和线粒体(动物细胞中的耗糖组件)的祖先最初就像捕猎者一般。它们入侵比它们大得多的细菌,利用却并不摧毁这些主人。这种‘有限掠夺’是在进化过程中反复出现的主题,而在其中我们也能看到生物合作的开端。随着时间的推移,宿主变得更能容忍入侵者,甚至两者开始分享对方的代谢产物。最终,他们成为完完全全的共生体,即彼此的生存对对方都至关重要。这种渐进式的合作,为更高级的生命形式拉开了帷幕。”“动物通过竞争来建立霸主地位。这样的争斗通常只涉及‘展示’,很少造成真正的伤害。这也可以被看作是合作行为。”[3]31人是自然界的一部分,在无限的生命现象中,人被看作是最高形态的生命,在生物进化的序列中,人也是处于生物进化的最顶端。遍布全球的人类生命个体,体现着和谐论的四个组成部分。作为生命个体的人,首先遵循的是遗传和进化原理。遗传保持了人的特征的高度稳定性以及子代与亲代的相似性,进化中的变异则使子代与亲代区别开来,也使不同的子代之间有明显的区别,并且体现出子代比亲代更能适应环境的变化,因此,世界上没有完全相同的两个人,人也一直在往前发展,这便是遗传与进化的结果。其次,也体现了多样性和共生原理。个体人本身就是一个复杂而和谐共生的自组织系统,而这一切生命体可以自发地完成,并且任何生命体都在一定程度上具有对自身进行自我修复和自我更新的能力,这就是包括人在内的所有生命体的自组织特性。人所具有的这种自组织能力可以保持生命内部高度的有序和稳定状态,即保持生命的健康与活力,这时的生命就是一个多样共生的和谐系统,和谐共生体现了个体生命的最佳状态。

和谐不仅仅表现在个体自身,在个体之间以及个体与环境之间也有完美表现。多样性既是遗传和变异的结果,同时也是适应环境的结果。现代的考古学发现,人类起源于非洲,之后由非洲走出分散至全球各地,在与环境的适应与融合中,逐步发展出不同的人种。以肤色为例,人的肤色与太阳光的照射密切相关,留在非洲的原住民,发展出黑色皮肤以适应酷热的热带气温,称黑种人;到达北方温带地区的人则因长期日晒不足和气候寒冷,皮肤慢慢变白,成为白种人;而处于热带与温带之间的亚热带地区,则进化出黄色皮肤,变成黄种人等等。与之相应的还有其他一些特征,如身体骨骼、面貌特征等。人种的多样性,保证了人在地球的不同地方的生存与发展,它们并无优劣、高低之分,只是长期适应环境的产物,也是与环境和谐共生的结果。人种的多样性正是通过人与环境的和谐共生从而保护了人类在地球的每一个角落繁衍生息。

(三)人类社会中的和谐论

纵观人类的发展,从茹毛饮血到现代文明,经历数十万年,但真正有文字记载的历史不过几千年。根据达尔文进化论的观点,人们认为人类不仅是在与大自然环境的斗争中发展,同时也是在与人的争斗中前行。但达尔文的进化论看到了生存斗争的一面,却忽略了多样共生的一面。事实上,在人类发展史上,虽然有过数不清的冲突、纷争甚至大规模的战争(战争在一定程度上也确实是起到了推动历史进步的作用),但是纵观历史也让我们发现,真正让人类以及与人类息息相关的环境得到休养生息的是战后的重建,无数个朝代的更迭,都是在开国之初“马放南山”后,才逐步有了各朝代的辉煌时期。战争给人带来的永远是惨绝人寰的杀戮与满目疮痍的破坏,甚至导致文明的毁灭与文化的断裂,如古巴比伦、古埃及、古印度文明和玛雅文明的消亡,都难逃战争与杀戮的干系。

相反,多样性的和谐共生才是人类永续发展的保证和人类未来的希望。首先,和谐共生保存了民族和文化的多样性。不同地区和民族在长期的共同生活中发展出具有自己特色的语言与文化,这些丰富多彩的语言与文化,是生长于斯的民族世世代代共同创造的精神产品,也是不同民族的情感表达与精神依托,如果用共生的态度去对待,它就不会是冲突的根源,相反它们是人类自身巨大的精神财富。其次,和谐共生带来了民族的兴旺与文化的延续。人类漫长的发展过程,孕育了众多不同的民族,他们所拥有的语言、神话、习俗、艺术等都是其文化的集中表现。民族文化之间的交融,带来的是你中有我、我中有你的共生,而不是你死我活的灭亡或强制性的同化。当然民族文化之间最初的交往与交流,也可能会带来文化之间的碰撞甚至冲突,但只要放下冲突、对抗的思维模式,彼此之间愿意相互尊重和相互学习,就可以产生新的创造基点并诞生新的文化,从而创造出更加丰富多彩的人类文化的精神财富。

总之,从微观到宏观、从低等生物到高等动物、从自然界到人类社会,共生与合作都数不胜数,然而却被达尔文的进化论所忽视,也被社会达尔文主义所忽略,最终导致了西方社会“弱肉强食”世界观的根深蒂固,使霸权主义大行其道。

当今社会,物质极大丰富、科技高度发达,但给人类社会以及整个地球带来的危险也前所未有地在增加。如果人们还是抱着生存竞争的思路不放,使人类不断走向冲突对抗、走向战争,那么人类就只有死路一条。相反,如果我们能够放下争端,强调国与国之间的合作共赢,倡导构建人类命运共同体,就可以建立人类共同的美好家园。而构建人类命运共同体,其背后的重要哲学基础正是和谐论。

注释:

①地球上的动物和植物以及微生物的种类至少有600万至1400万种,也有一些人认为在3000万种左右,被确认的物种大约在175万种左右,大量的稀有物种分布在湿地和热带雨林以及海洋中。参见:物种_百度百科(https://baike.baidu.com/item/%E7%89%A9%E7%A7%8D/1180903?fr=aladdin).