绅士“吸血鬼”与野兽“僵尸”的前生和来世

张静波

2009年,《时代周刊》刊登了列弗·格罗斯曼(Lev Grossman)撰写的一篇文章,探讨了文艺作品中僵尸与吸血鬼之间的差异:一个“奇丑无比、愚蠢盲目”,一个“仪表堂堂、久经世故”,然而,两者在交汇时迸发出了奇特的火花。格罗斯曼认为,“在屏幕外形上,虽然僵尸劣势明显,但很难保证吸血鬼一直身居高位。”在当代作品中,吸血鬼不再像从前那般恐怖骇人,而是变得心生怜悯,甚至赏心悦目,其地位也会发生逆转。正如娜塔莉·威尔逊(Natalie Wilson)所说:“如今吸血鬼是孤独的永生之物,渴求爱恋、家庭与人类的认同感。”当代影视作品中,许多吸血鬼已经被描绘为——心怀良知,极力避开吸食人类之血,其原本憎人恐怖的形象荡然无存;此时,需要另一种“怪物”来填补其原先的恐怖形象的空缺,因此,僵尸应运而生。当然,如论起哪种怪物,更能激起观者的恐惧和厌恶之感,显然僵尸更胜一筹。

传统文艺作品中,吸血鬼等同于恐怖和惊悚等意象。拉姆齐·坎贝尔(Ramsey Campbell)对于恐怖小说的定义为,“恐怖小说呈现的是观者的憎恶之事”,显然,现代吸血鬼题材小说已经不符合此定义。肯·戈尔德(Ken Gelder)则认为,新型吸血鬼“时而扰人,时而予人慰藉”,这种阐释,正是“新型吸血鬼”的准确定义。改良版的新型吸血鬼,变得更具人性化,创造了一种独特的吸血鬼式的浪漫情怀。而大多数以僵尸为题材的小说和影视,则与坎贝尔所定义的传统恐怖保持一致。

那么,吸血鬼和僵尸的前世和今生的演变历程是怎么样的?笔者如下的阐释,将以西方艺术作品中的吸血鬼和僵尸的形象演变,结合他们的传统与创新展开讨论。梳理吸血鬼与僵尸题材的小说和影视作品的发展历程,探寻本是同根生的两种恐怖怪物,究竟是如何在两条截然不同的道路上,渐行渐远的。

不死之身的起源

吸血鬼和僵尸这两种怪物,本都是复活的死尸,且有人类向往的不死之身,但是观众对两者却持有不同的态度。对它们天壤之别的演绎,是在最近才出现,僵尸令人不寒而栗,吸血鬼则让观者心生向往。早期吸血鬼文学中,吸血鬼虽也是魅力十足,但终归是对人类的危险破坏分子。维多利亚时期,德古拉(Dracula)的出世,被视为对当时的价值观和社会的潜在威胁。沃勒(Waller)则认为,小说《德古拉》的主旨则体现了“集体主义的统一价值观,与以自我为中心的个人价值观之间的斗争。”德古拉及其吸血鬼同类,不仅威胁了人类的生命,还动摇了人类对自身和世界的看法。究其早期吸血鬼形象的本质,他们的存在象征着人们对人自身脆弱性的恐惧。

现代版的新型“新吸血鬼”则截然相反,他们不仅遵从人类制定的法则,还认同西方社会的价值观。在斯蒂芬妮·梅尔(Stephenie Meyer)的《暮光之城》(Twilight)系列中,卡伦家族(the Cullens)及其同类,是传統吸血鬼变革之后的继承者。这类新型吸血鬼不喜群居和骚动,只求独居和自保,尽管能力远超人类,但却尽量避免骚扰。而在系列电视剧《永远的骑士》(Forever Knight)中,尼克·奈特(Nick Knight)不仅敬重人类,只饮动物的血液,还四处寻找灵丹妙药,试图恢复人类的血肉之身。发展到现代,人性化的吸血鬼日渐深入人心,以至于传统邪恶的嗜血吸血鬼形象,几乎消失殆尽。吸血鬼形象的演变,恰恰印证了妮娜·奥尔巴赫(Nina Auerbach)的观点,即吸血鬼是文化的产物,是其时代的衍生物和体现。

由于吸血鬼更具人性化;因此,取而代之,僵尸开始进入人们的视野。吸血鬼是一种半生半死的人类状态,茱莉亚·克里斯蒂娃(Julia Kristeva)认为:“尸体即意味着生命个体的死亡,没有人能够逃脱死亡的降临。”因此,僵尸形象的存在意义则是警告世人,人类最终都将化为腐烂的行尸走肉,孤独且无助。这种理念令人胆颤心寒,却又有一种诡谲的吸引力,其中莫名的吸引力,让人类对原本抗拒的厌恶之事却欲罢不能,其实,这类精神自虐也正是一种宣泄方式。因此,“欲拒还迎”的心理,推动了僵尸题材小说的流行和消费。

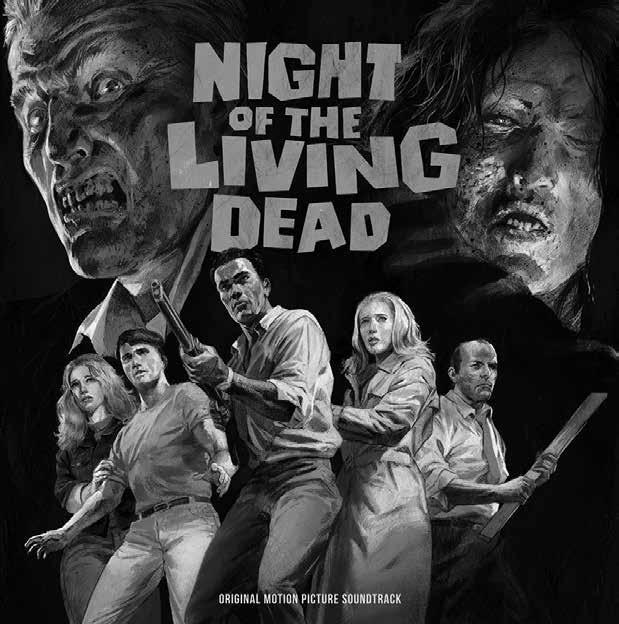

僵尸的形象最早起源于非洲海地的民间传说,僵尸主要是一些复活的奴隶,他们既没有太大威胁性,对人类的血肉也毫无兴趣。而关于僵尸题材的创作,最早可以追溯到乔治·罗梅罗(George Romero)的作品,他从理查德·马特森(Richard Matheson)的《我是传奇》(I Am Legend,1954)中获得了灵感,随即将电影中的吸血鬼,转型为“食尸鬼(即僵尸的原型)”,然后应用于《活死人之夜》(Night of the Living Dead,1968)之中。《活死人之夜》 一问世,逐步奠定了僵尸作品的基调。此后,僵尸形象进一步发展,或与罗梅罗的“食尸鬼”迥异,但都得益于这一经典之作。随着《活死人之夜》和美国AMC电视台的《行尸走肉》(The Walking Dead)这类僵尸作品的播出,使得僵尸和吸血鬼之间的形象鸿沟,进一步扩大和分裂,两种怪物逐渐分道扬镳。

吸血鬼与僵尸的社会意义

在西方的艺术作品中,吸血鬼和僵尸,分别代表了对自我认知的不同观念,前者以欲望为基础,后者以厌恶为出发点,两者在西方社会占据相反的位置,并在民众中引起了不同的反响。戈尔德(Ken Gelder)注意到,马克思(Karl Marx)也将西方资产阶级比喻为吸血鬼,作为此阶层的受益者,许多现代吸血鬼享受着奢华的生活,这种生活正是西方资本主义社会对消费主义的盛赞。相反,僵尸之形象则揭露了资产阶级的贪婪本性,他们是被剥夺了权利的无产阶级。

吸血鬼与资本主义赖以维系的繁荣的消费者关系,其实不止体现在吸血鬼小说中。在现实社会中,也淋漓尽致地体现在吸血鬼小说和艺术作品的宣传中。这些活动中,将贪婪的消费主义表现得淋漓尽致的,就是《暮光之城》的卡伦家族。为了宣传其系列电影,官方不止是以卖T恤等手段来加强宣传,还设计了专门网站,帮助粉丝模仿爱德华和爱丽丝·卡伦(Alice Cullen)的穿着打扮。最值得一提的是,爱德华·卡伦还代言了沃尔沃汽车,为高消费生活宣传造势。以消费至上为目标的西方社会,催生了诸多如《美国偶像》(American Idol)的节目——以追求快速赚钱和出名的娱乐机制。从卡伦家族的华丽服饰和奢侈汽车,到它们的宏伟的宫殿住宅,显而易见,它们富裕奢侈的生活水平,正是西方社会所倡导的理想的消费标准。与居住于破败城堡的德古拉不同,这群新型吸血鬼享受着富裕、奢侈的生活方式。新型吸血鬼已经俨然成为社会顶尖人士的成功和典范代表。

自卡伦家族成功演变为西方社会的典范的宣传手段后,其他吸血鬼题材小说的魔爪,也开始伸向现实世界的消费者。为了宣传《真爱如血》系列,HBO在网上销售名为“True Blood”的合成血液。与卡伦家族一样,许多《真爱如血》里的吸血鬼们,都是出众的成功典范人士,将金钱至上的社会体系和规则,玩弄于鼓掌之中。例如,警长埃里克·诺斯曼拥有一家名为“幻想曲”的人气酒吧,它既有经济实力也有政治影响力,光鲜的生活方式与其地位遥相呼应,这就是理想的社会方式。现当今,荧屏中的吸血鬼不再是简单的寄生虫,它们拥有丰厚的资产,给他人提供就业机会,人造血液像毒品一样四处贩卖,成为赚钱捷径,这些场景正是《真爱如血》对于当今社会的隐喻讽刺意义。

吸血鬼的形象和本质,无论是《真爱如血》中的赤裸裸地肆意张扬,抑或是《暮光之城》中内敛地低调收敛,新型吸血鬼形象已成为观影者的 “偶像”。观众对于《暮光之城》中描绘的一切——吸血鬼们无需工作,衣食无忧,却终日享受高端的奢侈生活,心生羡慕和想往。

吸血鬼宣扬不劳而获,而僵尸则强调不获而劳,二者都旨在揭露现有社会制度的残酷真相。与吸血鬼不同,僵尸本身不具有任何价值,毫无目标,无尽地追逐、捕食人类。它们既无饱足感,也毫无理想生活的概念,捕杀人类只是为了获得短缺食物,果腹充饥。在剥削盛行的社会里,僵尸暴动引发了一系列的社会暴乱,实则代表着暴乱和无序。简而言之,对人类而言,吸血鬼是华丽奢侈的消费幻想,而僵尸则是可怖恐惧的无秩序的噩梦。

边界的守护者和破坏者

就社会环境而言,吸血鬼一般身处于一个与众不同、与世隔绝的繁荣盛世,与善意的人道主义者为伍;而僵尸的出现,则预警着单一的全球化而导致的危机。

近几年,众多僵尸类文学和影视作品,大多表达了瘟疫在全球泛滥的焦虑。《生化危机》(Resident Evil)中的T病毒和《惊变28天》(28 Days Later)中的致命病毒,均为人类科学家所研制,因人类的恶念而引发世界末日的到来。僵尸病毒被人类不负责任地制造出来,缺乏监管,用于企业或军事所需。这类作品贯穿其中的主题,始终是人类与怪物之间的危险的边界之争。无论是国与国之间的边界,还是象征意义的血肉与精神的边界,在界限摇摇欲坠、岌岌可危的情况下,隔离与遏制至关重要。

相反地,像尼克·奈特这种拥有英雄情结的吸血鬼,不会侵犯并誓死守护与人类生死攸关的边界。即使它拥有足以毁灭地球的超能力,观众也不会感到忧虑。同时,这个边界可以是地理上的,比如卡伦家族遵守与奎尔尤特人之间的条约,从不逾越其土地半步。同时也可以是象征意义上的,如生与死的界限、怪物与人类的界限等。虽然吸血鬼的咬啮会感染被咬者,但吸血鬼的血液却是长生不老的灵丹妙药,《真爱如血》和《吸血鬼日记》都将吸血鬼的血液,描绘为长生不老之妙药,饮下即可挽救人类的性命。

近年的僵尸文学作品中,其潜在的主旨在于揭示了民众对跨国公司的怀疑和不信任。某些财大气粗的权势公司,对人类和怪物的边界视而不见,肆意妄为。早期僵尸题材电影的僵尸一般源自魔法或辐射,近几年的僵尸作品,则均是跨国公司科学研究跨越边界的恶果而导致。从《惊变28天》中的动物实验,到《生化危机》中保护伞公司的秘密研发,僵尸都是位高权重者随心所欲、任意妄为、无视边界的恐怖产物。在未来的全球化世界中,跨国公司是一条通往大一统的共同富裕的繁荣之路,但其本质却是恶性传播,其后果也不堪设想。

盲目无序的消费主义,在僵尸题材小说中虽早有涉及,但直至现代,才因无法遏制的全球化趋势,逐渐受到重视。由于网络普及化和全球媒介的全球化,人类之前的“边界”渐渐荡然无存。人类祖先曾引以为傲的独特的文化传统,在通往全球化的路上黯然失色,甚至渐渐消失。倘若人类独特的历史和信仰,在无边界的全球化和统一化的世界里迷失,遗留的空洞则被推动经济全球化的消费主义填满,那么,这个无边界、无种族之分的世界,就会丧失各个种族的独特性和独立思考的能力。消费主义的全球化被既得利益者大力宣扬,为了取得成功,企业实则创造了一种无脑生物,它只具备两种功能:消费和拉动消费。同时,还鼓动人们在对未来一无所知的情况下,抛弃過去的价值观念。僵尸题材的文艺作品实则是警示人们,在一个没有历史的世界里,人类最终会被同化为盲目空虚、毫无存在意义的种群。

与僵尸不同,吸血鬼沉溺于过往,拒绝接受与时俱进的观念,坚守自己尚为人类之时的传统价值观念。例如,《真爱如血》中的比尔·康普顿重返良辰镇,改建它以前的家;艾瑞克·诺斯曼则为了拯救将它变为吸血鬼的戈德里克,而浴血奋战,为了取回父亲的王冠,替父报仇,大开杀戒。现今的新型吸血鬼形象,化身为守护者,捍卫着悠久的历史和文化。

与不死之身比肩

在20世纪末期众多的文化变革中,求同存异的观念日趋普遍,吸血鬼的演变恰恰体现着这种观念的演变。人类所创作的文艺作品,从童话故事到心理惊悚片,实则记录并体现了这种趋势。孩子们从苏斯博士的《我害怕什么》(What Was I Scared Of ? 1961)中骇人的“怪物”身上,看到了與自己何其相似的身影,明白了自己和怪物并无不同。托马斯·哈里斯(Thomas Harris)的《红龙》(Red Dragon,1981)中,将一个邪恶的杀手,塑造成一个迫切需要其他人爱护、理解与认同的受害者。事实上,这些作品都秉持着一个观点,即魔鬼与人类并非大相径庭,在很多时刻,成为魔鬼实则是迫不得已,甚至怪物也可以和人类成为朋友。正是这些观点,促进了吸血鬼形象的变革,随即僵尸也逐渐崭露头角,开始拔得头筹。吸血鬼和僵尸的怪物形象,从最初共同的魔鬼身份,到之后走向了分道扬镳。本质而言,吸血鬼守卫着人类的传统制度与价值观;而僵尸则成为无序的破坏者和暴乱分子,其原因在于对立的怪物或魔鬼,在人类社会中必不可少。

凯尔主教曾认为,“僵尸也会渐渐拥有人类的感情”。而近年来的僵尸电影,似乎也印证了这一预言。比如,电影《科林》(Colin,2008)的主角是一个感情充沛的僵尸,常常一人在伦敦大街上漫步。电影《恐怖星球》(Planet Terror,2007)中的僵尸,也拥有着个人的感情世界。除此之外,众多电影也都赋予了僵尸,如语言等人类才具备的能力。僵尸类型的文学作品也展现出这一趋势,在依撒·马利安(Isaac Marion)的《温暖的尸体》(Warm Bodies)中,僵尸男主角因爱而获得新生,最终变回了人类;S.G.布朗(S.G. Browne)的《生者:一个僵尸的挽诗》(Breathers: A Zombies Lament)中的僵尸们,能够思考、说话,他们以人类的方式进行互动,还成立了互助组来应对不死的困扰。

在近几年的影视和文学作品中,随着僵尸情感的复苏和觉醒,怪物和魔鬼在未来的发展方向也尚未可知。不过就如僵尸渐渐取代吸血鬼的趋向,就算某一日,僵尸也走上了重返人类的归途之路,想必也会有另一种异类魔鬼异军突起,传承着新一轮“怪物”的接力棒。究其原因,不过是因为人类对于“死亡”的恐惧想象,以及对人性的思考,总是需要某种怪物或魔鬼,借此恣意地表现和宣泄。