北京中轴线及其延长线绿色空间体系研究

王 剑 韩炳越 刘 华

自古以来,“择中立国以控天下”的思想便在历朝历代的城市营建过程中表达得淋漓尽致,一条看似简单的中轴线集聚了古代都城的主体功能、儒法礼制的空间秩序、象天法地的自然理念和面南而治的风水意向。北京中轴线作为中国古代营城智慧的集大成者,价值意义极其突出。早在中华人民共和国成立初期,梁思成先生就对北京传统中轴线给予了高度评价,认为“北京独有的壮美秩序就由这条中轴的建设而产生,气魄之雄伟就在其南北引申、一贯到底的规模”[1]。

基于对CNKI文献数据库中相关文献的梳理可知,相关学者分别从建筑学、城乡规划学、地理学、历史学、艺术学等多个领域进行了研究。其中,建筑学和城乡规划学领域的研究以“古建筑、城市规划、城市设计、城市风貌、北京传统中轴线”等关键词频为主,从风景园林学科的视角对北京中轴线沿线绿色空间的研究甚少。

绿色空间作为城市空间的重要组成部分,是北京中轴线及其延长线上的重要构成,是承载中轴格局、功能、文化的关键要素,是新时代弘扬大国气度、延续中华智慧、展现首都形象、体现时代发展的重要载体。因此,推进北京中轴线及其延长线的绿色空间体系研究具有重要意义。

本研究立足风景园林视角,基于对绿色空间历史演变、宏观格局、营建模式等多时空维度的研究,为北京中轴线及其延长线绿色空间格局的传承与发展、优化与完善奠定基础,明确发展路径。

1 研究方法

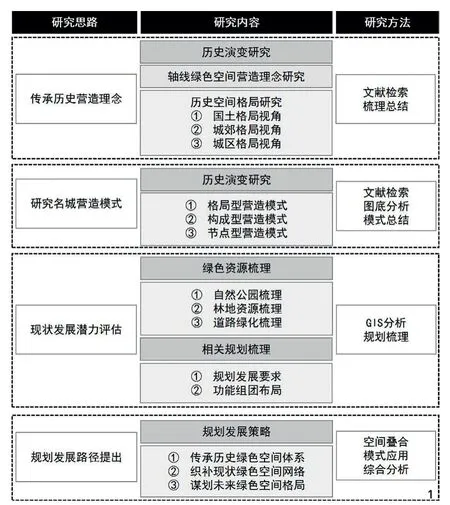

本研究提出基于历史(History)文脉理念、借鉴先进营造(Strategy)模式、结合现状(Status)本底评估、对接城市规划发展(Development)的“HSSD”研究方法与技术路线[2](图1)。

图1 研究技术路线

1)基于文献检索、梳理总结等方法,追根溯源梳理中国传统中轴营城理念,挖掘北京中轴线上皇家园林、公共园林、私家园林等绿色空间的轴向布局特点,为北京中轴线沿线历史绿色空间恢复奠定基础。

2)基于文献检索、图底分析、模式总结等方法,总结国外名城中轴绿色空间的营造模式,综合中国传统中轴绿色空间营造手法,为北京中轴线现代结构性绿色空间布局提供经验借鉴。

3)基于数据分析、调研评价等方法,科学评估摸查北京中轴线及其延长线研究范围内绿色空间构成要素与症结所在,为北京中轴线及其延长线绿色空间网络更新优化指明方向。

4)基于空间叠合、综合分析等方法,合理规划明确北京中轴线及其延长线绿色空间的发展路径和营建方法,为北京中轴线及其延长线绿色空间格局构建提供建议与支撑。

2 历史名城中轴线绿色空间营造模式研究

2.1 中国传统中轴线绿色空间营造理念

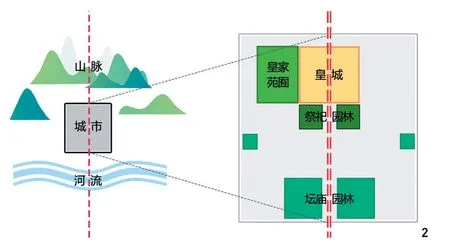

中国古代绿色空间主要由自然山水、苑囿和园林三大类空间构成。在古代城市区域层面,春秋时期《管子》提出“因天材,就地利,故城郭不必中规矩,道路不必中准绳”①的顺应天时地利的城市布局理念,尤其是都城营建更强调轴线无限延伸的心理意向,以及与自然山水融合的构建思想,正如秦代咸阳的城市中轴线北至九峻山、南至终南山,城市跨越渭水、八水环绕,体现了象天法地、天人合一的城市营轴思想,形成了通山连水、融于自然的轴向绿色空间布局形态[3](图2)。

图2 中国传统中轴线绿色空间营建模式

在古代城市空间层面,先秦时期《吕氏春秋·慎势》提出“古之王者,择天下之中而立国,择国之中而立宫,择宫之中而立庙”②,体现了古代君王择中立国以控天下的思想与理念,中轴线由此成为城市交通、城市功能和国家重要职能空间等布局的核心与基准。从各朝古都城市绿色空间布局来看,基本形成了皇家苑囿依轴布局、礼制祭祀园林对称布局的空间范式(图2)。

2.2 国际名城中轴线绿色空间营造模式

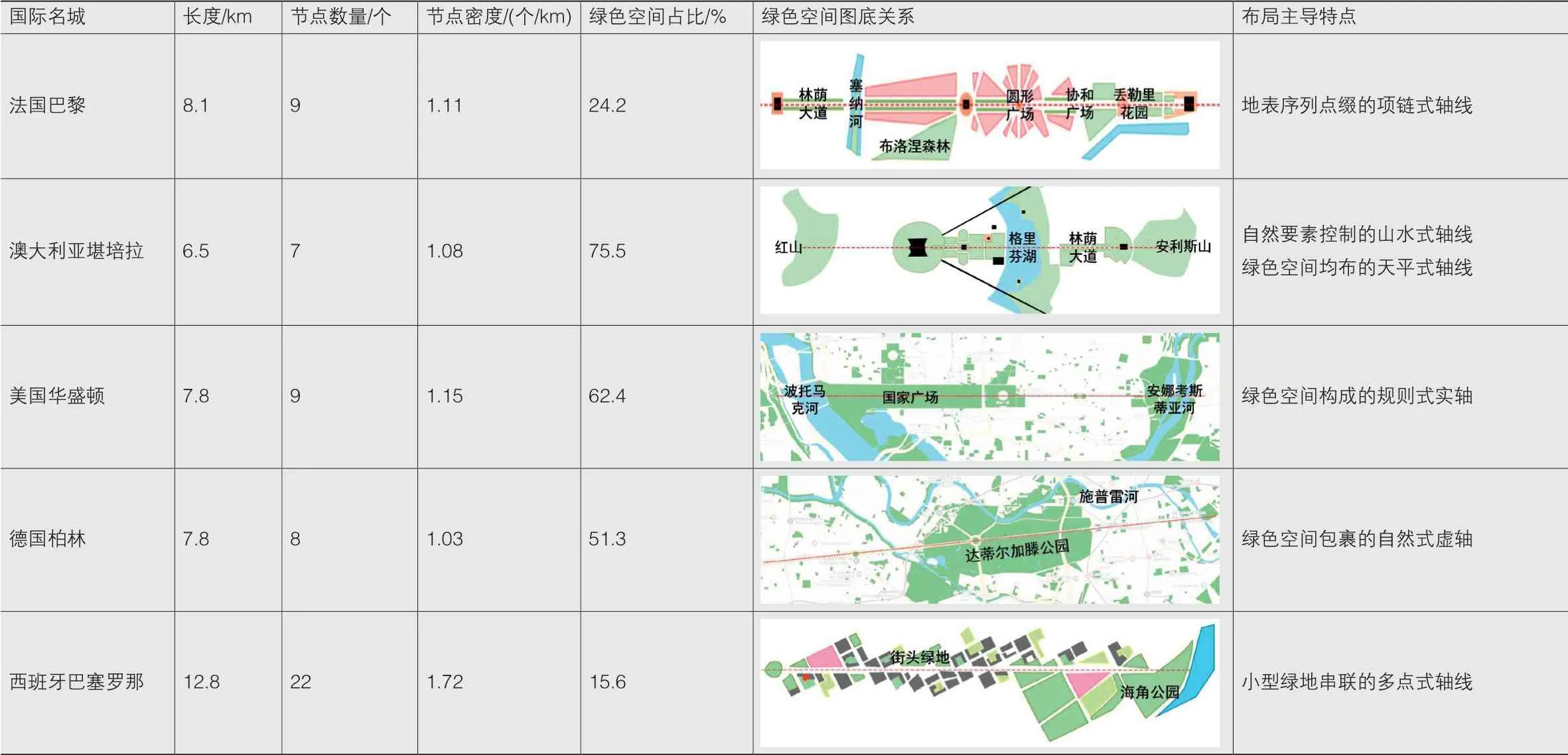

城市轴线作为世界上城市设计与建设的传统构图法则,是集聚与承载城市发展、纪念、功能、形象和景观的中心地区,是国际诸多历史名城在规划建设时普遍采用的方式。尤其是在城市规划建设过程中,轴向的城市空间、建筑空间和绿色空间共同形成了城市的空间秩序。由于时代背景、形成机制等差异,以华盛顿、巴塞罗那、巴黎、堪培拉等为代表的典型西方城市,形成了不同的绿色空间布局特点与模式。

如1791年朗方规划的华盛顿轴线经过发展演变,成为城市纪念性景观的核心区域;1859年塞尔达规划的4条巴塞罗那轴线随着城市更新、公共空间释放而被强化,构建了轴线绿色体系;1860年奥斯曼规划的巴黎轴线延伸串联多个纪念性绿色地标,引领城市拓展;1912年格里芬规划的堪培拉轴线形成了“以绿色为背景,将城市与自然融合”的山水空间骨架[4](表1)。

表1 国际名城中轴线绿色空间布局

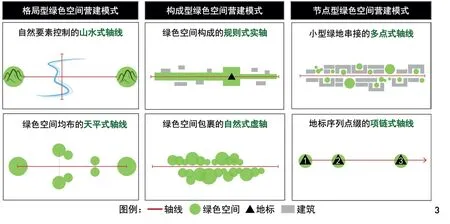

基于国际名城中轴线绿色空间的规模占比和节点布局等分析,提炼形成如下3类6种轴线绿色空间的营造手法与模式:格局型包括自然要素控制的山水式轴线和绿色空间均布的天平式轴线;构成型包括规则式绿色实轴和自然式绿色虚轴;节点型包括多点式轴线和项链式轴线(图3)。

图3 国际名城中轴线绿色空间营建模式

3 北京中轴线历史绿色空间格局研究

3.1 宏观地理格局视角下北京中轴线绿色空间格局形态

北京建城起源于古蓟城,至唐幽州一直是北方的军事重镇。金代始建中都,于都城东北郊白莲潭一带修建离宫别苑万宁宫,拉开了北京都城营造的序幕。

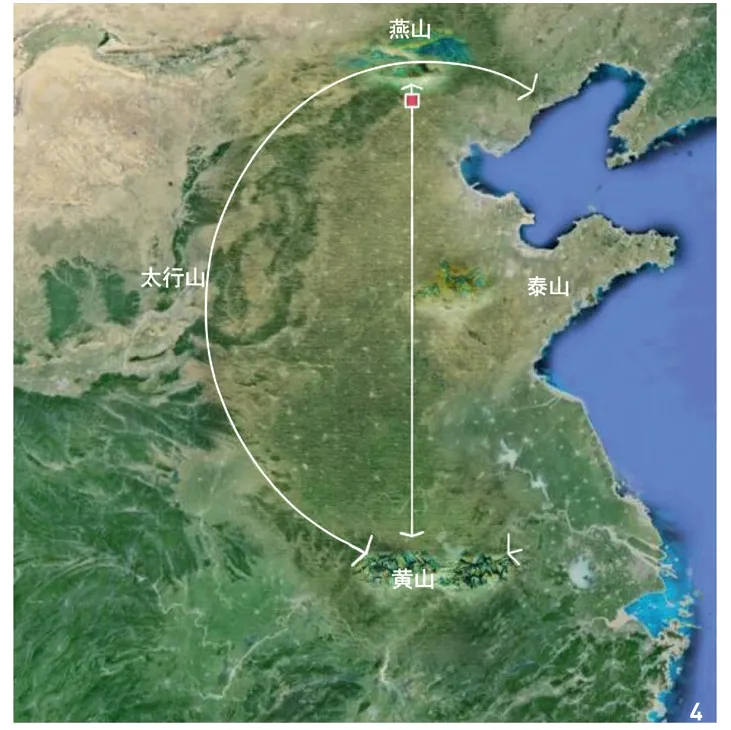

在宏观地理格局上,“燕京地处雄要,北倚山硷,南压区夏,若坐堂隍俯视庭宇”③,具有立于此可视天下的地理形势。如《元史·地理志》描述北京地理环境“右拥太行,左挹沧海,枕居庸,奠朔方”④;《明史·地理志》则有“北倚群山,东临沧海,南面而临天下”⑤的描述,可见北京地理条件优越、山水环境良好。其中轴线始于燕山,向南贯通中原、江南、岭南的重要山川河脉。正如宋代《朱子语类》卷二《理气下·天地下》中记载:“冀都是正天地中间,好个风水。山脉从云中发来,云中正高脊处。自脊以西之水,则西流入于龙门西河;自脊以东之水,则东流入于海。前面一条黄河环绕,右畔是华山耸立,为虎。自华来至中,为嵩山,是为前案。遂过去为泰山,耸于左,是为龙。淮南诸山是第二重案。江南诸山及五岭,又为第三四重案”⑥。北京中轴线整体位于国土之轴的北端,展现了象天法地、山水营轴的天人合一理念,形成了枕山望海、北收南展的山水格局(图4)。

图4 北京中轴线绿色空间国土格局形态

3.2 城郊格局视角下北京中轴线绿色空间格局形态

元大都建城之初,出于城市用水需求的考虑,在金中都旧址东北郊兴建元大都,确立了城市营建的区位基础,并于中轴线南延长线上的城郊地区开辟了“下马飞放泊”,作为“春冬之交,天子亲幸近郊,纵鹰隼搏击,以为游豫之度”⑦的飞放之地。

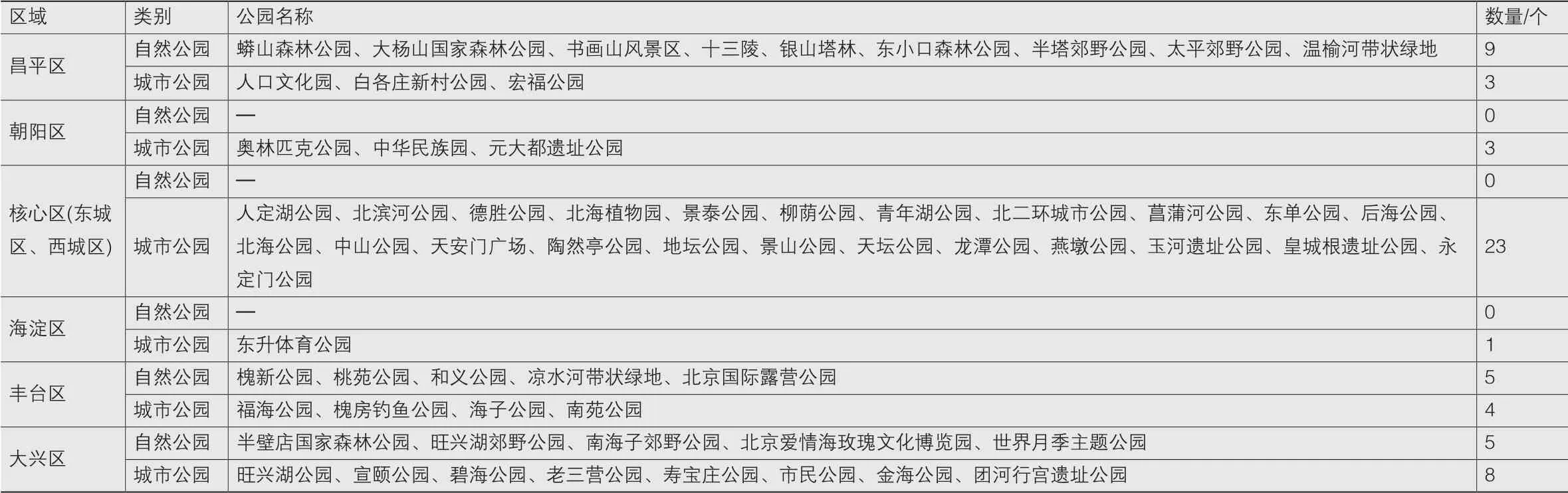

明代成祖迁都北京,在元代“下马飞放泊”的基础上将猎场扩大了数十倍,并修建行宫、官署、庙宇等,改称南海子,作为皇家行猎、练兵的重要场所。同时,将北部昌平作为万年吉壤之地,于天寿山麓设置陵寝,在整体城郊层面形成了“北陵南苑”的整体绿色空间格局(图5)。

图5 北京中轴线绿色空间城郊格局形态

清代统治者十分重视骑马射猎,多次对南苑进行修葺,特意在此修建行宫,成为古都南部帝王阅兵演武、围猎、生产和外交等重要的功能场所[5]。同时,在北京城西北郊依托泉水丰富、风景秀丽的良好自然基底修建皇家园林,作为避暑听政、疗养游赏的重要场所,形成了现今著名的三山五园地区,在整体城郊层面形成了“北文南武”的整体绿色空间格局(图5)。

3.3 城区格局视角下北京中轴线绿色空间格局形态

元大都宫城营建之初于积水潭东北岸设立中心台作为全城的几何中心,向南引积水潭东岸的切线(今万宁桥)确定了北京传统中轴线的雏形,全长共3.75km,体现了“以水定轴”的思想,明确了城市营建的基准,塑造了城市轴线与积水潭、太液池等河湖水系轴水相依的关系,沿袭了蒙古族“逐水草而居”的传统习俗,为北京传统中轴线上绿色空间的塑造奠定了良好基底,并初具规模[6]。

明代北京在继承元大都已有格局的基础上,先后发生了北墙南缩、南墙外拓、增筑外城3次重大变迁[7],营造了皇城、宫城、内城、外城四重城市轮廓,最终确立了北起钟楼、南达永定门,全长7.8km的中轴线。中轴线上废弃了中心阁,堆筑万岁山(今景山)作为全城的制高点和控制点[8]。同时,出于礼制与祭祀要求,依托轴线布局皇家园林、坛庙园林,进而形成了以景山、西苑、社稷坛、太庙、天坛、地坛、日坛、月坛、先农坛等为核心的“一山四海、五坛八庙”的绿色空间体系,划定了北京古都绿色空间的整体框架(图6)。

图6 北京中轴线绿色空间城区格局形态

清代北京城基本沿袭了明朝的城市空间布局,由于满汉等级制度的原因,将内城作为满城,汉人只能迁往外城居住。由此,依托中轴线对称布局模式,内城里巷街坊、王府花园遍布,私家园林空前繁盛;外城公关林立、商业繁荣,陶然亭、黑龙潭等公共风景游览地逐步兴盛。随着造园技艺的不断提升,绿色空间更加丰富了中轴线的空间构成,轴向对称布局的绿色节点逐步完善,成为中轴线绿色空间体系中不可或缺的重要组成部分(图6)。

4 北京中轴线及其延长线现状绿色空间发展潜力评估

4.1 北京中轴线及其延长线绿色空间研究范围

《北京城市总体规划(2016年─2035年)》提出:“中轴线及其延长线为传统中轴线及其南北向延伸,向北延伸至燕山山脉,向南延伸至北京新机场、永定河水系,全长约80km。[9]”结合城市开发边界和绿地资源,依托道路、水系等明确的地理空间边界,按照轴线两侧市域范围内3km、城区范围内1km的基本原则进行范围划定,沿线共涉及昌平区、朝阳区、核心区(东城区、西城区)、海淀区、丰台区和大兴区,共约790km2。

4.2 北京中轴线及其延长线绿色空间现状梳理

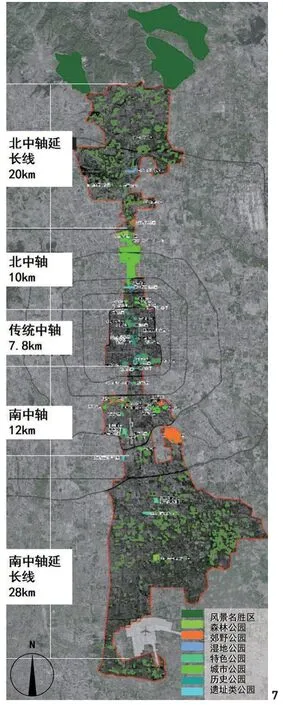

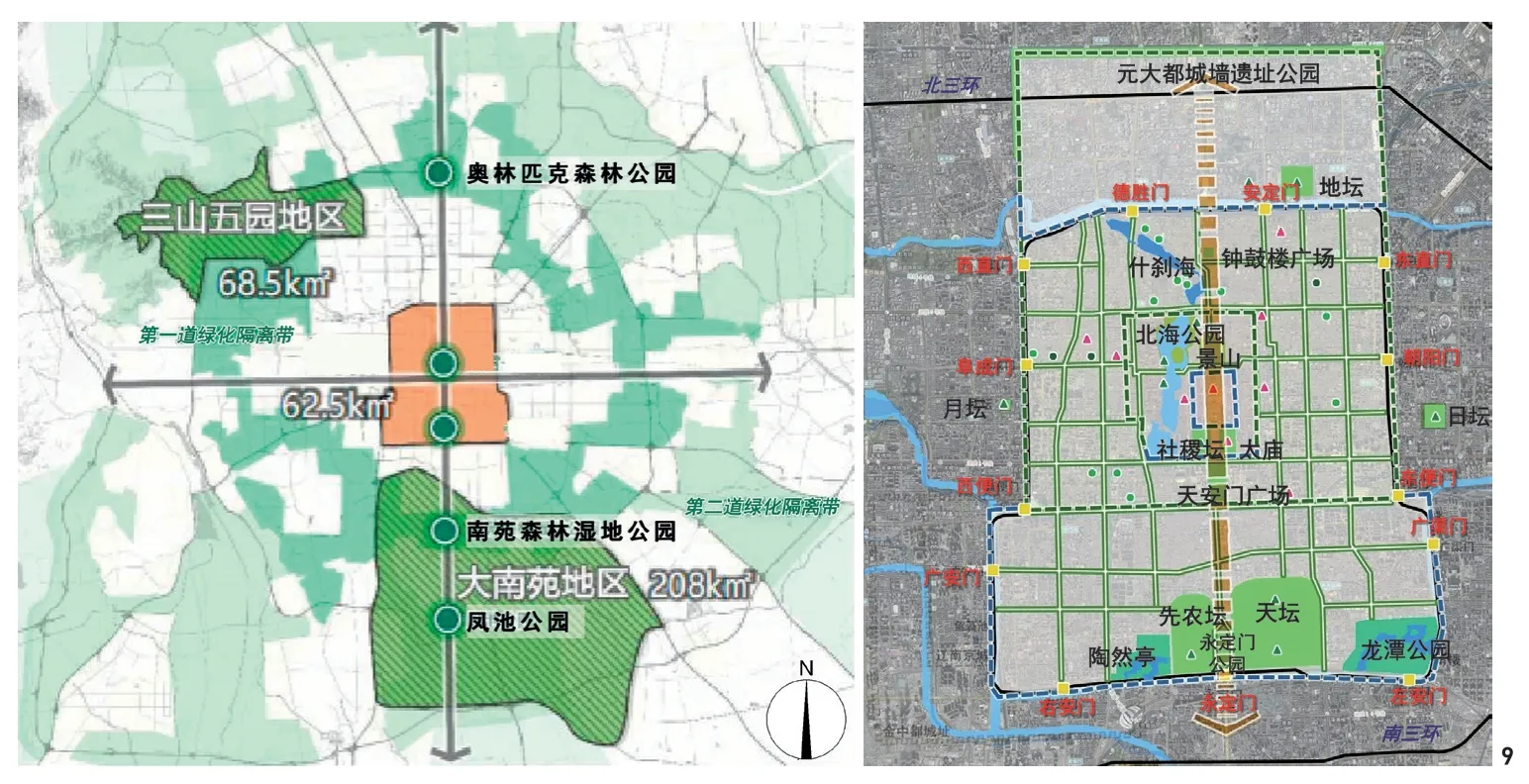

基于北京市二类资源数据分析,对北京中轴线及其延长线研究范围内公园和林地两大类主要绿色空间资源进行梳理。其中,公园共计61个,包括自然公园19个、城市公园42个(图7,表2)。林地总规模约19 649.41hm2,约占研究范围的24.9%,主要集中分布于大兴区和昌平区2个自然郊野区域。

图7 北京中轴线绿色空间现状分布

表2 北京中轴线及其延长线公园资源

4.3 北京中轴线及其延长线绿色空间发展评估

北京中轴线及其延长线既是历史轴线,也是发展轴线,是首都的文化凝聚之轴、空间基准之轴、核心功能之轴和永恒发展之轴。新时代首都发展更加强调中轴线的引领与拓展作用,沿线布局了沙河高教园区、未来科学城、奥林匹克中心区、中央政务区、南苑地区和北京大兴国际机场临空经济区等多个城市功能组团,发展潜力巨大。然而,其沿线绿色空间文脉格局尚未完善、绿脉尚未贯通、绿色节点不丰富等现存问题与规划发展诉求不匹配,亟待进一步优化提升。

5 北京中轴线及其延长线绿色空间规划发展路径

落实《北京城市总体规划(2016年─2035年)》重大城市空间布局要求,依托北京中轴线及其延长线自北向南的奥林匹克中心、老城、南苑地区等重大文化中心空间布局,以及未来科学城、北京大兴国际机场临空经济区等重大科技创新中心空间布局,系统结合“一屏、三环、五河、九楔”的市域绿色空间格局,突出“引山林,营森林,塑园林,通脉林”的发展理念,从传承历史绿色空间体系、织补绿色空间廊网、谋划未来绿色空间格局3个方面提出主要发展路径(图8)。

图8 北京中轴线绿色空间规划

5.1 传承历史绿色空间体系

1)强化山屏水润的自然格局。基于自然观与山水式轴线营造模式,“引林下山”,加强山前地区森林营建,突出密林如山的自然景观意向;注重沿线河流水系绿廊营建,加强水系湿地建设,构建蓝绿交织的生态廊道,优化中轴线区域生态本底。

2)恢复传承千年的园林体系。基于历史古都绿色空间格局,复兴南苑,打造南苑森林湿地公园集群,恢复北陵南苑、北文南武的历史绿色空间格局,与十三陵、三山五园、老城遥相呼应。基于老城历史要素复兴园林,保护恢复中轴沿线的历史绿色空间体系,主要包括皇家园林、坛庙园林、公共园林等历史园林,以及四重绿色古城城廓和经纬交织的道路绿网等(图9)。

图9 北京中轴线历史绿色空间格局恢复

5.2 织补现状绿色空间网络

1)织补刚柔并济的中轴绿脉。基于传统中轴线刚柔并济、虚实结合的营建模式,补齐轴线道路林带,构建庄重大气的中轴林荫绿脉。

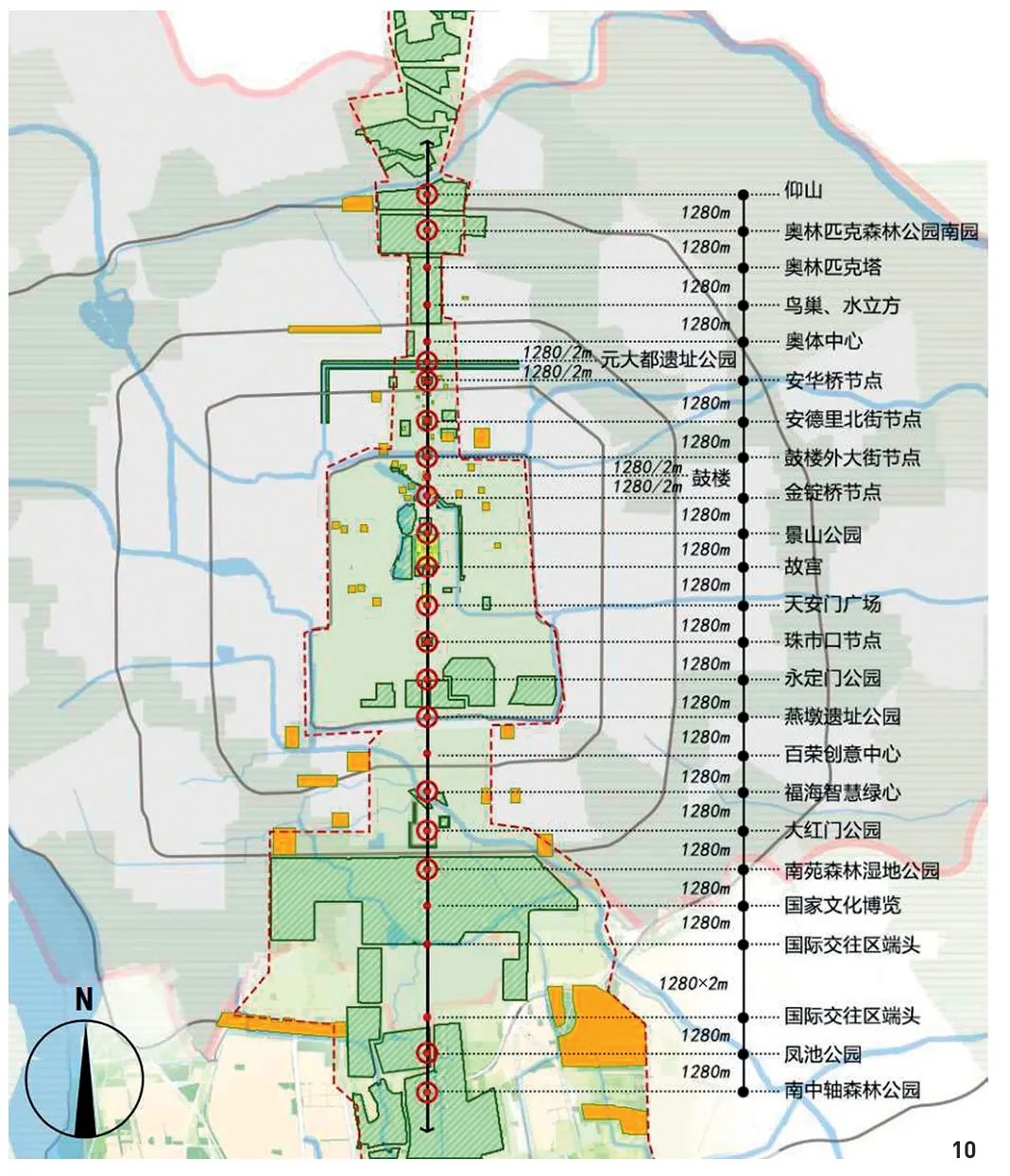

2)挖掘韵律有秩的绿色节点。基于历史中轴线节点布局模数与项链式轴线、多点式轴线的营建模式,结合留白增绿,塑造二级多个绿色空间节点,构建轴向韵律的绿色空间节点体系(图10)。

图10 北京中轴线绿色节点空间布局

5.3 谋划未来绿色空间格局

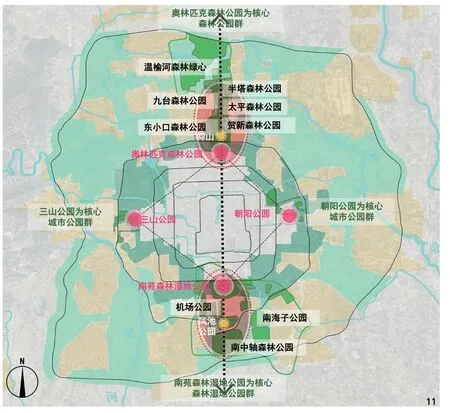

1)打造轴向对称的公园集群。基于绿色空间对称均布的天平式轴线营造模式,轴向对称打造东、西、南、北空间对称的四大公园集群,搭建首都公园格局的四梁八柱。建设北以奥林匹克森林公园为核心、南以南苑森林湿地公园为核心、西以三山公园为核心、东以朝阳公园为核心的公园集群(图11)。

图11 北京中轴线中心城区公园集群空间布局

2)营造大绿大美的国门形象。基于城市重大功能组团空间布局与自然式绿色虚轴的营建模式,强化林、田、水等自然要素交融,打造林苑、田苑、水苑的绿色空间格局,全面营建环北京大兴国际机场森林湿地环,彰显国际一流、大绿大美的绿色国门形象。

6 结语

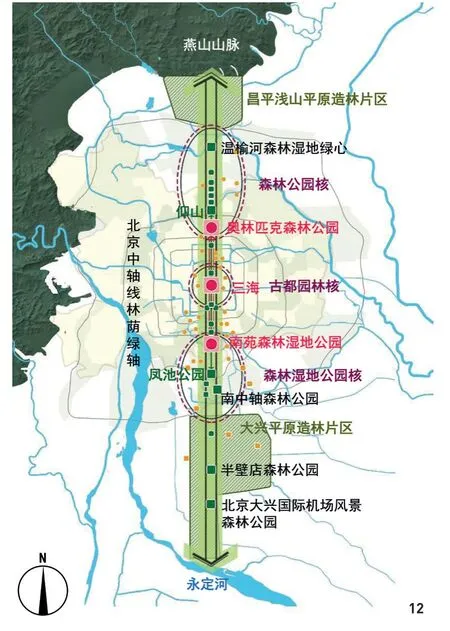

北京中轴线是北京城的灵魂和脊梁,代表东方文明古都规划建设的最高成就。在坚持文化自信、推动生态文明建设的新时代背景下,开展北京中轴线及其延长线绿色空间体系研究,从风景园林专业视角形成“山屏水润、一轴两片、五核多点”的绿色空间格局(图12),有利于明确北京中轴线历史文化景观的发展重点,全面指引沿线绿色空间的构建与营造。同时,研究形成了一套基于文化景观的“HSSD”规划技术方法与逻辑体系,为风景园林专业在文化景观保护、传承、利用与发展的技术层面抛砖引玉、探索方向。

图12 北京中轴线绿色空间规划结构

注:文中图片均由《北京中轴线及其延长线绿色空间体系研究》课题组绘制。

注释:

①来源:中国春秋时期《管子》。

②来源:中国先秦时期《吕氏春秋·慎势》。

③来源:中国金代《金史·梁襄传》。

④来源:中国元代《元史·地理志》。

⑤来源:中国明代《明史·地理志》。

⑥来源:中国宋代《朱子语类》卷二《理气下·天地下》。

⑦来源:中国元代《元史·兵志四》。