国际投资法国民待遇的“不低于”问题研究

张倩雯

2016年中国首次成为资本净输出国。①See UNCTAD,World Investment Report 2016:Investor Nationality:Policy Challenges,p.5.在此身份转型时期,中国在与美国的双边投资协定谈判中达成了采用准入前国民待遇加负面清单管理模式的共识,并在2020年1月1日生效的《外商投资法》中纳入准入前国民待遇模式,意在进一步扩大对外开放,推动形成全面开放新格局。截至2021年6月,中国共签订生效双边投资协定(bilateral investment treaties,BIT)104个,其中近半数包含国民待遇条款。②中华人民共和国商务部:《我国对外签订双边投资协定一览表Bilateral Investment Treaty》,http://tfs.mofcom.gov.cn/article/Nocategory/201111/20111107819474.shtml,2021年6月20日访问。准确把握国民待遇内涵对于中国适用准入前国民待遇条款,解决国际经贸争端,参与投资者与东道国争端解决机制多边改革具有重要作用。

现有研究多为对国际投资法中国民待遇条款的内涵、起源、适用规则、例外的原则性介绍,①See Rudolf Dolzer& Margrete Stevens,Bilateral Investment Treaties 263-266(Martinus Nijhoff Publishers 1995);Rudolf Dolzer&Christoph Schreuer,Principles of International Investment Law 198-205 (Cambridge University Press 2008);Andrew Newcombe&Lluis Paradell,Law and Practice of Investment Treaties:Standards of Treatment 147-192(Kluwer Law International 2009).参见韩立余主编:《国际投资法》,中国人民大学出版社2018年版,第78-82页。亦有部分实证研究结合国际投资仲裁国民待遇的相关案例展开。②See Meg N.Kinnear,et al.,Investment Disputes under NAFTA:An Annotated Guide to NAFTA Chapter 11(Kluwer Law International 2009).参见肖军:《国际投资条约中国民待遇条款的解释问题研究——评Champion Trading Company&Ameritrade International,Inc.诉埃及案》,《法学评论》2008年第2期,第59-65页。国际投资仲裁庭在适用国民待遇时,通常从“相似情形”“不低于待遇”和“例外”三个构成要件展开分析。③See S.D.Myers,Inc.v.Canada,NAFTA(UNCITRAL),Partial Award,13 November 2002,para.250.Andrew Newcombe&Lluis Paradell,Law and Practice of Investment Treaties:Standards of Treatment 162(Kluwer Law International 2009).在国民待遇构成要件的认定问题上,国内外学者多关注“相似情形”的认定路径,④See UNCTAD,UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements(National Treatment),p.33.Roger P.Alford,The Convergence of International Trade and Investment Arbitration,12 Santa Clara Journal of International Law 35(2013);Norfadhilah Mohamad Ali,Appropriate Comparator in National Treatment under International Investment Law:Relevance of GATT/WTO,EU and International Human Rights Jurisprudences(Doctoral Thesis),University of Dundee 2014;Nnaemeka Anozie,Legal Analysis of the Scope of“Like Circumstances”Concept under NAFTA National Treatment of Investments Obligation,https://ssrn.com/abstract=2996863 visited on 20 June 2021.参见张倩雯:《国际投资仲裁中国民待遇条款的“相似情形”问题研究》,《武大国际法评论》2015年第2期,第289-303页;刘芳:《国际投资协定国民待遇条款“相似情形”的认定》,《首都经济贸易大学学报》2018年第6期,第100-109页。鲜有对其他构成要件的系统性研究。近年来,我国学者密切关注准入前国民待遇在自贸区的适用及负面清单的构建问题。①See Wei Wang,Super-national Treatment:A Misconception or a Creation with Chinese Characteristics?5 Frontiers of Law in China 376,380-382(2010);Zhongmei Wang,Negative List in the SHPFTZ and Its Implications for China’s Future FDI Legal System,50 Journal of World Trade 117(2016);Qianwen Zhang,Opening Pre-establishment National Treatment in International Investment Agreements:An Emerging“New Normal”in China?11 Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy 437-476(2016).参见韩冰:《准入前国民待遇与负面清单模式:中美BIT对中国外资管理体制的影响》,《国际经济评论》2014年第6期,第101-110页;龚柏华:《中国(上海)自由贸易试验区外资准入“负面清单”模式法律分析》,《世界贸易组织动态与研究》2013年第6期,第23-33页;胡加祥:《国际投资准入前国民待遇法律问题探析——兼论上海自贸区负面清单》,《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》2014年第1期,第65-73页。国民待遇条款通常规定东道国有义务给予外国投资以“不低于在相似情形下给予本国投资的待遇”。②此为欧洲BIT中对国民待遇的典型表述,See Rudolf Dolzer&Margrete Stevens,Bilateral Investment Treaties 63-64(Martinus Nijhoff 1995).该表述也被纳入了《多边投资协定》的谈判文本中,See Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD),Negotiating Group on the Multilateral Agreement on Investment(MAI),https://www.oecd.org/daf/mai/pdf/ng/ng987r1e.pdf,visited on 20 June 2021.由此,判断东道国给予外国投资的待遇是否不低于(no less favourable than)给予本国投资的待遇是认定东道国是否违反国民待遇义务的重要构成要件。③See United Parcel Service of America v.Government of Canada,NAFTA(UNCITRAL),Award on the Merits,27 May 2007,para.83.Champion Trading Company and Ameritrade International,Inc.v.Arab Republic of Egypt,ICSID Case No.ARB/02/9,Award,para.128.Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S.v.Islamic Republic of Pakistan,ICSID Case No.ARB/03/29,Award,para.390.国际投资协定文本对“不低于”的表述并不统一。少数国际投资协定将国民待遇界定为东道国给予外国投资的待遇应“等同于”(as the same favourable as)其给予本国投资的待遇。④See UN,UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements(National Treatment),pp.28-34.我国也有极少数国际投资协定采纳该界定。⑤包括1986年中国—英国BIT、1993年中国—斯洛文尼亚BIT、1994年中国—冰岛BIT、1997年中国—马其顿BIT。但是,晚近世界各国(包括我国)签订的国际投资协定多采“不低于”待遇定义。因国民待遇和最惠国待遇均为国际投资协定中的相对待遇条款,二者在“不低于”的表述上具有高度相似性。仲裁庭在适用最惠国待遇条款的时候,分析步骤和要件也和适用国民待遇条款类似。①See Andrew Newcombe&Lluis Paradell,Law and Practice of Investment Treaties:Standards of Treatment 141(Kluwer Law International 2009).但因二者比较对象不同,国民待遇的“不低于”和最惠国待遇中的“不低于”关注点存在不同。②最惠国待遇中的“不低于”因比较的是缔约国和第三国投资者获得的待遇,争议焦点常常是最惠国待遇条款是否可以用于程序性事项。因此,国民待遇的“不低于”和最惠国待遇的“不低于”在量化方式上应有不同。本文的研究对象仅限于国民待遇的“不低于”问题。由于国际投资协定文本对“不低于”均为笼统规定,缺乏具体解释,“不低于”的内涵并不明晰。本文基于相关国际投资仲裁裁决,明晰实践中仲裁庭解释“不低于”内涵采纳的路径和裁决倾向,探讨给予外国投资及投资者何种待遇构成低于本国投资及投资者的待遇。在投资者与东道国争端解决机制(以下称“ISDS机制”)处于多边改革之际,研究仲裁庭对“不低于”的释义及其如何在投资者利益与东道国规制权之间作出平衡,有助于完善ISDS机制实体条款改革,并促进我国国内立法与实践准确对接国际经贸规则。

一、国际投资仲裁庭对“不低于”之释义

非歧视原则是国际投资协定的重要原则,意在禁止主权国家出于国籍原因而给予外国投资低于本国投资的待遇。国民待遇和最惠国待遇是非歧视原则在国际投资协定实体待遇中的一体两翼,③See Corn Products International Inc.v.United Mexican States,ICSID Case No.ARB(AF)/04/1,Decision on Responsibility,para.109.而非歧视原则是国民待遇不可或缺的内核。④See Marvin Feldman v.Mexico,ICSID Case No.ARB(AF)99/1,Award,para.181.Merrill&Ring Forestry L.P.v.Government of Canada,UNCITRAL,ICSID Administrated,Award,para.94.在外国投资和本国投资处于“相似情形”的前提下,仲裁庭认定东道国的规制行为是否违反其国民待遇义务的关键在于判断东道国是否给予了外国投资低于本国投资的待遇。考察国际投资仲裁庭的实践可知,认定国民待遇中的“不低于”标准主要涉及“歧视意图”“比较对象”“量化方式”和“政策基础”四个问题。⑤See Andrew Newcombe&Lluis Paradell,Law and Practice of Investment Treaties:Standards of Treatment 103-116(Kluwer Law International 2009).国际贸易法的国民待遇类似地要求东道国给予进口产品的待遇不低于国内产品的待遇。理解国际贸易法国民待遇的“不低于待遇”同样涉及“歧视意图”“量化方式”等问题,但WTO专家组和上诉机构采纳的标准和投资仲裁庭并不相同。例如,早年的国际贸易法案件中多采用“微量”标准以量化“不低于待遇”,但晚近转向对进口产品和本国产品实质上竞争关系影响的考察。See Nicholas DiMascio&Joost Pauwelyn,Nondiscrimination in Trade and Investment Treaties:Worlds Apart or Two Sides of the Same Coin?102 American Journal of International Law 48(2008).

(一)歧视意图

1.非必要性

认定非歧视原则中的“歧视”是仅考虑客观结果,还是也应当考虑东道国的主观意图?换言之,是否仅通过东道国行为的效果便可认定该行为违反了国民待遇义务,还是需要同时考虑东道国是否具有歧视的主观意图?回答该问题需要回到投资仲裁实践中。

在探讨歧视意图的问题上具有突破意义的是S.D.Myers诉加拿大案(以下称“S.D.Myers案”)。该案仲裁庭肯定了主观意图对于判断东道国是否违反国民待遇的重要性,但同时指出“保护性的意图本身并不必然具有决定性”。①See S.D.Myers,Inc.v.Canada,NAFTA(UNCITRAL),Partial Award,13 November 2002,para.254.在Champion Trading诉埃及案中,仲裁庭同样指出,“对埃及政府行为意图的分析与本案无关。”②See Champion Trading Company and Ameritrade International v.Egypt,ICSID Case No.ARB/002/9,Decision on Jurisdiction,para.133.Occidental Exploration诉厄瓜多尔案仲裁庭也认为,即使东道国不存在歧视外国投资公司的意图,也有可能因为其行为结果而违反国民待遇。③See Occidental Exploration and Production Company v.Republic of Ecuador,LCIA Case No.UN3467,Final Award,para.177.上述案件的仲裁庭均认为东道国是否具有歧视意图对于认定其行为是否违反国民待遇无关。但Methanex诉美国案(以下称“Methanex案”)仲裁庭独树一帜地认为,Methanex公司应当证明美国具有歧视意图,目的是让本国投资者在投资中获得优势。④See Methanex Corporation v.United States of America,NAFTA(UNCITRAL),Award,3 August 2005,at Part IV Chapter B,para.12.一些学者把Methanex案的裁决解释为特例,认为该裁决是考虑到本案中“原告特别的诉求”。⑤See Borzu Sabah,National Treatment—Is Discriminatory Intent Relevant?in Grierson Weiler(ed.),Investment Treaty Arbitration and International Law 284(JurisNet,LLC 2008).但更有说服力的解释或许是该案仲裁庭受到了世界贸易组织相关判例的影响。⑥在欧共体香蕉案、墨西哥软饮料案、加拿大期刊案等多个国际贸易法实践中,专家组和上诉机构都认定了保护性意图对认定违反国民待遇的必要性。然而,其后的仲裁庭仍然沿袭的是S.D.Myers案而非Methanex案的裁决,认为东道国的主观歧视意图并不必然与判断其是否给予外国投资者歧视待遇相关。Thunderbird诉墨西哥案、ADM诉墨西哥案、Bayindir诉巴基斯坦案(以下称“Bayindir案”)、Alpha Projecktholding诉乌克兰案和Clayton/Bilcon诉加拿大案的仲裁庭均认为东道国是否具有歧视意图虽然重要,但这并非证明东道国违反国民待遇义务的要件。①See International Thunderbird Gaming Corporation v.Mexico,NAFTA(UNCITRAL),Final Award,para.177.Alpha Projektholding GmbH v.Ukraine,ICSID Case No.ARB/07/16,Award,para.427.William Ralph Clayton,Douglas Clayton,Daniel Clayton and Bilcon Delaware Inc.v.Government of Canada,PCA Case No.2009-04,Award on Jurisdiction and Liability,17 March 2015,para.719.相对而言,东道国行为给外国投资和投资者造成了怎样的不利效果,②See Archer Daniels Midland Company and Tate& Lyle Ingredients Americas,Inc.v.United Mexican States,ICSID Case No.ARB(AF)/04/5,Award,para.209.是否通过其行为导致了歧视外国投资者的结果才最重要。③See Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S.v.Islamic Republic of Pakistan,ICSID Case No.ARB/03/29,Award,para.390.

2.举证责任

举证责任的分配也从理论上说明了为什么歧视意图不是认定东道国违反国民待遇的要件。与举证责任分配相关的一个重要案件是Feldman诉墨西哥案(以下称“Feldman案”)。该案裁决不仅认定东道国是否具有歧视意图与其是否违反国民待遇义务无关,还阐释了申请方和被申请方在论证歧视待遇时的举证责任。Feldman案仲裁庭首先基于“事实和法律的理由”,在本案中没有相反证据的情况下,假设该案中的差别待遇是源自于原告的国籍,④See Marvin Feldman v.Mexico,ICSID Case No.ARB(AF)99/1,Award,para.181.再由被申请方举证证明其行为没有对外国投资者和本国投资者进行不合理区分。仲裁庭指出,若要求外国投资者证明遭受的歧视性待遇是基于其国籍而为之,则会给其带来过于繁重的证明负担,因为相关信息可能只有政府方才有。因此,对于申请方而言,要证明政府对其歧视的意图是基于国籍而非其他原因几乎是不可能的,这样的要求也会极大减损国民待遇条款保护外国投资者的有效性。⑤See Marvin Feldman v.Mexico,ICSID Case No.ARB(AF)99/1,Award,para.183.由此可见,仲裁庭从举证责任的可行性考虑,也认为歧视意图并非认定东道国违反国民待遇的要件。近年来的投资仲裁实践对歧视意图问题的处理基本趋于一致。虽然在某些情况下仲裁庭可能会考虑东道国是否对外国投资者具有歧视意图,但大多认为东道国主观具有歧视意图并不构成其违反国民待遇的要件。仲裁庭的关注焦点在于东道国的行为是否对外国投资和投资者产生了不利效果。

(二)比较对象

多数国际投资协定并未明确外国投资者受到的哪些待遇属于可比较的范围,继而引发了诸多疑问,例如东道国的哪些行为属于可比较的范围?需要和外国投资者直接相关还是可以间接相关?外国投资者应该和本国何种范围的投资者作比较,是某个省的还是全国范围的?外国投资应该享有国内投资所受待遇的平均水平还是最优水平?

国际经贸协定在界定国民待遇可比较待遇范围时主要有两种做法:一种是以封闭式清单的形式规定国民待遇的适用范围,多见于早期的国际经贸协定中;①See The Common Convention on Investments in the States of the Customs and Economic Union of Central Africa,Article 3,https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2388/down load,visited on 20 June 2021.另一种是以“列举+兜底”的开放列举清单形式规定国民待遇的适用范围,例如,美国2012年《示范双边投资协定》第3条、《美国—墨西哥—加拿大协定》第14.4条、《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》第9.4条均规定国民待遇适用于缔约另一方投资者在缔约方境内“设立、并购、扩大、管理、运营、转让或其他投资处置”的行为,此类规定实则受《服务贸易总协定》的影响,刻意模糊国民待遇适用的待遇范围,以保留一定程度的灵活性。②See UN,UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements(National Treatment),1999,pp.29,32.伴随投资自由化的发展,对国民待遇适用范围的限制也逐渐缩减,第二种做法成为近年国际投资协定中主流的界定方式。

不同的缔约实践实为缔约国在法律灵活性和确定性之间的选择。模糊规定国民待遇可适用的范围虽然有利于保障条约适用的灵活性,但在实践中易引发争议。目前仲裁庭大多对东道国应给予外国投资和投资者的待遇范围作广义解释。Bayindir案仲裁庭认为,申请方主张的待遇范围不局限于东道国调控外国投资所给的待遇,也包括东道国达成投资协议或行使其权力的其他行为。③See Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S.v.Islamic Republic of Pakistan,ICSID Case No.ARB/03/29,Award,para.388.Merrill&Ring诉加拿大案(以下称“Merrill&Ring案”)仲裁庭认为“待遇”是一个广泛的概念,包括几乎所有能想象到的和投资者商业活动开始、发展、运营和终止有关的措施。换言之,“待遇”是所有影响到申请方商业活动的东道国行为的总和。④See Merrill&Ring Forestry L.P.v.Government of Canada,NAFTA(UNCITRAL),ICSID Administrated,Award,para.79.对于投资协定文本中没有限定合理比较对象,案件中也不涉及管辖冲突的情况,仲裁庭通常对东道国的国民待遇义务做出较高标准的认定。Pope&Talbot诉加拿大案(以下称“Pope&Talbot案”)和Feldman案中,仲裁庭均明确指出外国投资者应当享有不低于处于相似情形的任何国内投资者所享有的待遇。①See Pope&Talbot Inc.v.Government of Canada,NAFTA(UNCITRAL),Award on the Merits of Phase 2,10 April 2001,para.41.See also Marvin Feldman v.Mexico,ICSID Case No.ARB(AF)99/1,Award.

大多数国际经贸协定的国民待遇条款仅笼统地规定东道国政府给予外国投资者的待遇不得低于在相似情形下给予本国投资者的待遇,并未对可比较的待遇范围进行限制。极少数国际经贸协定考虑到了应当在特定情形下限定可比较的待遇范围问题,并在文本中作出了规定。例如,《美国—墨西哥—加拿大协定》的前身——《北美自由贸易协定》第1102条第3款把“不低于”的可比较待遇限定在同一辖区范围内。《美国—墨西哥—加拿大协定》和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》也基本上沿袭了这一规定,要求地方政府给予外国投资和外国投资者的待遇也应当符合国民待遇要求,即地方政府给予的待遇应当“不低于该地方政府在相似情形下给予其作为组成部分的该缔约方投资或投资者的最优惠待遇”。此类限制得以首先在北美国家推行或许和美国、加拿大、墨西哥三国均为联邦制国家有关,因而需要特别考虑地方政府给予的待遇。

这一限定也得到了Merrill&Ring案裁决②See Merrill&Ring Forestry L.P.v.Government of Canada,NAFTA(UNCITRAL),ICSID Administrated,Award.的支持。该案中,鉴于林业在加拿大国民经济中的重要地位,加拿大政府出台了《第102号通知》(以下称《通知》)。此项联邦立法仅规范不列颠哥伦比亚省受联邦监管的土地上的木材出口的程序,而不列颠哥伦比亚省砍伐木材的行为则是由地方立法《不列颠哥伦比亚森林法》调整。Merrill&Ring林业公司是一家设立在不列颠哥伦比亚省的美国企业。该公司在不列颠哥伦比亚省的大部分土地都是由加拿大联邦政府授予的,受联邦政府监管,而少部分土地则由不列颠哥伦比亚省政府监管。③See Merrill&Ring Forestry L.P.v.Government of Canada,NAFTA(UNCITRAL),ICSID Administrated,Award,para.39.Merrill&Ring公司由于大部分木材产自不列颠哥伦比亚省联邦监管的土地,其出口木材时必须符合《通知》中诸多烦琐要求,例如顺差检测程序(surplus testing procedure)要求。同属木材加工、出口行业的阿尔伯达省木材生产商则只需要遵守该省的地方法规,而该《通知》相较阿尔伯塔省的地方法规在出口程序上要求烦苛许多。①See Merrill&Ring Forestry L.P.v.Government of Canada,NAFTA(UNCITRAL),ICSID Administrated,Award,para.34.因此,Merrill&Ring公司认为《通知》造成了两方面的差别待遇:一方面,是对受《通知》规范和受本省法规规范的木材生产商进行了差别对待;另一方面,无论不列颠哥伦比亚省的木材生产商是受联邦还是地方立法规范,该《通知》都对不列颠哥伦比亚省和阿尔伯达省木材生产商进行了差别对待。这两方面的结果都违反了加拿大在《北美自由贸易协定》第11章项下的国民待遇义务。但该案仲裁庭赞同被申请方的辩解,即认为申请方提出的差别待遇是对不同管辖区内的待遇进行比较的结果。②See Merrill&Ring Forestry L.P.v.Government of Canada,NAFTA(UNCITRAL),ICSID Administrated,Award,para.75.仲裁庭指出,根据《北美自由贸易协定》第1102条第3款的规定,申请方所受待遇的合理比较对象应当是同一辖区内的投资者获得的待遇,因此申请方依据《通知》所获待遇只能与不列颠哥伦比亚省联邦监管土地上的木材生产商的待遇比较,而不能与阿尔伯塔省的木材生产商或者不列颠哥伦比亚省政府监管土地上的木材生产商所获待遇比较。③See Merrill&Ring Forestry L.P.v.Government of Canada,NAFTA(UNCITRAL),ICSID Administrated,Award,paras.81-82.该案说明,在案件同时受到联邦政府和省政府双重管辖时,若申请方主张的东道国政府对其实施差别待遇的措施是联邦政府所为,则申请方所获待遇应和该项联邦政府行为调控的其他投资者所获待遇进行比较。

比较对象的确定是认定东道国是否给予国民待遇的关键问题。正如仲裁庭在Mobil Exploration诉阿根廷案中所指出的,国民待遇仅限于给予可比较的对象,并没有禁止东道国给予不可比的对象以差别待遇。④See Mobil Exploration and Development Inc.Suc.Argentina and Mobil Argentina S.A.v.Argentine Republic,ICSID Case No.ARB/04/16,Decision on Jurisdiction and Liability,para.884.而现有的仲裁实践认定的比较对象的范围极为宽泛,强调对外国投资者利益的保护。若东道国不在国际投资协定中对此予以限制,则应承担的国民待遇义务较为繁重。

(三)量化方式

在许多案件中,东道国是否给予外国投资和投资者差别待遇并非显而易见。⑤See Pope&Talbot Inc.v.Government of Canada,NAFTA(UNCITRAL),Award on the Merits of Phase 2,10 April 2001,para.70.在一些案件中,当事方主张东道国采取的措施对外国投资者和本国投资者造成的不同影响即为差别待遇。①See Katia Yannaca-Small,Arbitration under International Investment Agreements:A Guide to the Key Issues 430(Oxford University Press 2010).但是多数仲裁庭认为,对差别待遇应有程度要求,即应达到“事实上的歧视”(de factodiscrimination)。②See Marvin Roy Feldman Karpa v.United Mexican States,ICSID Case No.ARB(AF)/99/1,Award,para.169.那么,何种程度可被认定为“事实上的歧视”?对此,仲裁庭分别采用过三种不同的认定路径。

早期仲裁庭采取的是“不成比例优势”(disproportionate benefit)路径。S.D.Myers案仲裁庭认为,判断外国投资者是否受到歧视,需要考虑的相关因素包括“东道国行为结果是否会给东道国国民带来相较于非国民而言不成比例的优势”,以及“从表面上看,相较于被相关协定保护的非国民而言,政府行为是否更有利于东道国本国国民”。③See S.D.Myers,Inc.v.Government of Canada,NAFTA(UNCITRAL),Partial Award,13 November 2000,para.252.但这种路径被Pope&Talbot案仲裁庭否定。④See Pope&Talbot Inc.v.Government of Canada,NAFTA(UNCITRAL),Award on the Merits of Phase 2,10 April 2001,paras.55,57,63,67,71-72.其后,仲裁庭采用“不合理区分”(unreasonable distinctions)路径取代了之前的“不成比例优势”路径。Feldman案和ADM诉墨西哥案仲裁庭认为,当东道国行为对处于相似情形下的外国投资者和本国投资者造成了“不合理区分”时,可认定该行为构成对外国投资者的歧视。⑤See Marvin Roy Feldman Karpa v.United Mexican States,ICSID Case No.ARB(AF)/99/1,Award,para.170.Archer Daniels Midland Company and Tate&Lyle Ingredients Americas,Inc.v.United Mexican States,ICSID Case No.ARB(AF)/04/5,Award,para.205.第三种是晚近仲裁庭采取的“实质性影响”路径。Apotex Holdings诉美国案仲裁庭认为只有当申请方受到的待遇对其造成了非实质性以外的实际负面影响(not-insignificant practical negative impact),才能认定东道国违反国民待遇义务。⑥See Apotex Holdings Inc.and Apotex Inc.v.United States of America,ICSID Case No.ARB(AF)/12/1,Award,para.8.21.即当申请方受到的待遇对其产生了实质性负面影响时,可认定东道国违反国民待遇义务。

(四)政策基础

东道国的公共政策情况对于仲裁庭认定其行为是否违反国民待遇义务具有重要影响。当东道国给予外国投资者和本国投资者差别待遇时,仲裁庭应当着重考量东道国是否具有给予差别待遇的“合理基础”(rational bases)。①See Marvin Roy Feldman Karpa v.United Mexican States,ICSID Case No.ARB(AF)/99/1,Award,para.170.也有仲裁庭将“合理基础”阐释为东道国政策与其给予国内外投资者的差别待遇之间应具有“合理联系”(reasonable nexus)。在Pope&Talbot案中,仲裁庭分析了《1996年软木协议》的合法性后认定,加拿大政府采取的措施和政府政策间具有“合理联系”。一方面,这种措施在表面上(on their face)未对外国公司和本国公司区别对待,在事实上也并未造成歧视外国投资者的后果。另一方面,这种措施没有损害《北美自由贸易协定》第1102条下投资自由化的目的。正是基于这种合法且非保护性的政策,加拿大政府未违反其国民待遇义务。②See Pope&Talbot Inc.v.Government of Canada,UNCITRAL,Award on the Merits of Phase 2,10 April 2001,para.78.在之后的Feldman案中,仲裁庭也沿袭了Pope&Talbot案分析思路,认为墨西哥政府需要证明,其给予差别待遇是为了保护本国知识产权和防止走私。③See Marvin Roy Feldman Karpa v.United Mexican States,ICSID Case No.ARB(AF)/99/1,Award,para.170.但是墨西哥政府没有成功证明这种“合理联系”的存在,因此被认定违反了国民待遇义务。④See Marvin Roy Feldman Karpa v.United Mexican States,ICSID Case No.ARB(AF)/99/1,Award,para.184.

在具体认定何为合理的政策基础时,应当注意下述两方面的问题:第一是程度要求。东道国采取的措施只需要具备合法性和非保护性即可,不需要造成的影响是“最小限制性”,否则对东道国负担过重。⑤See Jürgen Kurtz,Adjudging the Exceptional at International Investment Law:Security,Public Order and Financial Crisis,59 International&Comparative Law Quarterly 368-369(2010).第二是综合考量。仲裁庭不能仅依据东道国的事后解释就认定该行为和公共政策间具有合理联系。⑥See United Parcel Service of America Inc.v.Government of Canada,NAFTA(UNCITRAL),Separate Statement of Dean Ronald A.Cass,24 May 2007,paras.131-132.由于东道国必然会找到其调控措施的政策依据,如果任由东道国进行解释,则国民待遇义务可能丧失其保护外国投资者的价值。东道国给予国内外投资者的差别待遇不应该仅为东道国的一个“单独”(single)“孤立”(isolated)的行为,而应该是东道国系统性的政策。①See Marvin Roy Feldman Karpa v.United Mexican States,ICSID Case No.ARB(AF)/99/1,Dissenting Opinion of Jorge Covarrubias Bravo,para.9.4.因此,仲裁庭在判断东道国政府的行为是否给予外国投资者低于本国投资者的待遇时,除了考虑东道国行为本身,还应当综合考量该措施出台的时间节点,与之前政策的前后衔接,以及与其配套的法律法规等一系列因素。②例如,United Parcel Service of America Inc.诉加拿大案中,法官Ronald A.Cass就指出,加拿大政府并未事前公开声明其选择的公司需要能够在全国范围内承担运送业务,以达成PAP项目。因此,加拿大政府不可事后援引(ex post)PAP项目作为拒绝给予外国投资国民待遇的政策基础。See Separate Statement of Dean Ronald A.Cass 124,127,adopted on 24 May 2007.

二、仲裁庭认定“不低于”释义中的投资者利益与东道国规制权

国际投资法的核心问题是投资者与东道国的“二元冲突”。③具体可参见余劲松:《国际投资条约仲裁中投资者与东道国权益保护平衡问题研究》,《中国法学》2011年第2期,第132-143页。Abba Kolo,Investor Protection vs Host State Regulatory Autonomy during Economic Crisis:Treatment of Capital Transfers and Restrictions under Modern Investment Treaties,8 Journal of World Investment&Trade 485-499(2007).“正当性危机”的产生反映出一边倒保护外国投资者的投资协定将不再被国际社会所接受。④See Wenhua Shan,The Legal Framework of EU-China Investment Relations:A Critical Appraisal 270-276(Hart Publishing 2005).2016年10月,ICSID启动了修订投资者与东道国争端解决机制(ISDS)的程序。投资者与东道国争端解决机制的改革目标之一即是构建有利于平衡投资者利益与东道国规制权的国际投资法体系。⑤See Stephan W.Schill,W(h)ither Fragmentation?On the Literature and Sociology of International Investment Law,22 European Journal of International Law 875,895-896(2011).

考察仲裁庭在认定国民待遇“不低于”的释义过程中,如何对投资者利益与东道国规制权做出平衡取舍,有助于明确ISDS在构建平衡的国际投资法体系的未来时可选择的改革路径。下文通过分析投资仲裁庭对国民待遇的“不低于”之歧视意图、比较对象、量化方式和政策基础的释义,总结其中所反映出的仲裁庭在投资者利益和东道国规制权价值间的权衡取舍。

(一)“不低于”释义中的投资者利益与东道国规制权平衡现状

1.歧视意图。根据S.D.Myers案、Champion Trading诉埃及案、Occidental Exploration诉厄瓜多尔案仲裁庭的认定,东道国是否对外国投资者具有主观的歧视意图并不构成其违反国民待遇的要件,外国投资者也不需要证明东道国主观上是故意歧视外国投资者而给予其差别待遇,只需要证明东道国的调控措施客观上对外国投资者造成了事实上的歧视效果即可,这减轻了投资者的举证责任,有利于保护投资者权利。

Feldman案仲裁庭对“歧视意图”举证责任的分配更有利于投资者,这主要源于投资者与东道国在举证责任上的能力差距。在多数国际投资仲裁案中,私人主体对抗东道国政府时处于弱势地位,只有主权国家一方能掌握更为充分的信息。因此,要求申请方证明东道国政府具有歧视外国投资者的意图既不合理,也不可行,甚至会减损国民待遇原则保护外国投资者的有效性。①See Marvin Feldman v.Mexico,ICSID Case No.ARB (AF)99/1,Award,para.193.

2.比较对象。根据Bayindir案、Merrill&Ring案、Pope&Talbot案和Feldman案仲裁庭的认定,外国投资者应当享有不低于处于相似情形的任何国内投资者所享有的待遇,即外国投资者享有的待遇应不低于处于相似情形的所有国内投资者中的“最优待遇”。与外国投资者享有的待遇不低于处于相似情形的某些国内投资者的待遇相比,仲裁庭对于比较对象的释义给予了投资者极高的保护水平。

3.量化方式。早期仲裁庭在S.D.Myers案中采用的“不成比例优势”路径意味着仅当东道国行为结果给其国民带来相较于非国民而言不成比例的优势时,才可能被视为违反国民待遇。相比之下,其后仲裁庭在Pope&Talbot案中采取的“不合理区分”路径在量上降低了对东道国措施造成影响的程度要求。②See Andrew K.Bjorklund,Yearbook on International Investment Law and Policy 225(Oxford University Press 2015).晚近Apotex Holdings诉美国案仲裁庭采纳的“实质性影响”路径再次改变了该要求,当申请方受到的待遇对其造成非实质性以外的实际负面影响时,可认定东道国违反国民待遇义务。“不合理区分”路径要求仲裁庭将外国投资和本国投资受到的待遇进行对比,而采“实质性影响”的仲裁庭则只需要考察东道国采取的措施对外国投资的影响,后者对投资者更为有利。但笔者认为,国民待遇实为“相对”标准,③See Federico Ortino,From“Non-Discrimination”to“Reasonableness”:A Paradigm Shift in International Economic Law?in Francesco Palermo,et al.(eds.),Globalization,Technologies and Legal Revolution 13(Nomos 2012).故“实质性影响”这样的类似于公平与公正待遇的“绝对”标准有违国民待遇条款设置的初衷。

从仲裁庭早期的“不成比例优势”到“不合理区分”,再到“实质性影响”的认定路径可知,仲裁庭认定东道国行为何时构成“事实上的歧视”的标准在逐渐变化。相比于早期的“不成比例优势”路径,其后仲裁庭采取的“不合理区分”路径在量上降低了对东道国措施造成影响的程度要求。①Andrea K.Bjorklund仲裁员在考察比例路径和合理性路径时指出:“比例原则通常是一个严格的标准,它超越了更加传统和狭隘的合理性路径的概念。”See Andrew K.Bjorklund,Yearbook on International Investment Law and Policy 225(Oxford University Press 2015).而与“不合理区分”路径相比,晚近采“实质性影响”的仲裁庭则只需要考察东道国采取的措施对外国投资的影响,不需要比较该措施对外国投资和本国投资的影响差异,进一步降低了外国投资者援引国民待遇的门槛。

4.政策基础。根据Pope&Talbot案和Feldman案仲裁庭的认定,当东道国政策与其实行的差别待遇之间具有“合理联系”,即当东道国的规制措施意在维护其合法的、非保护性的公共政策时,仲裁庭可认定东道国给予外国投资者差别待遇的合法性,允许东道国在该情形下免于履行国民待遇的义务。合理的政策基础可视做歧视待遇的例外,这给予了东道国合法对外国投资采取规制措施的依据,是对东道国规制权的保障。

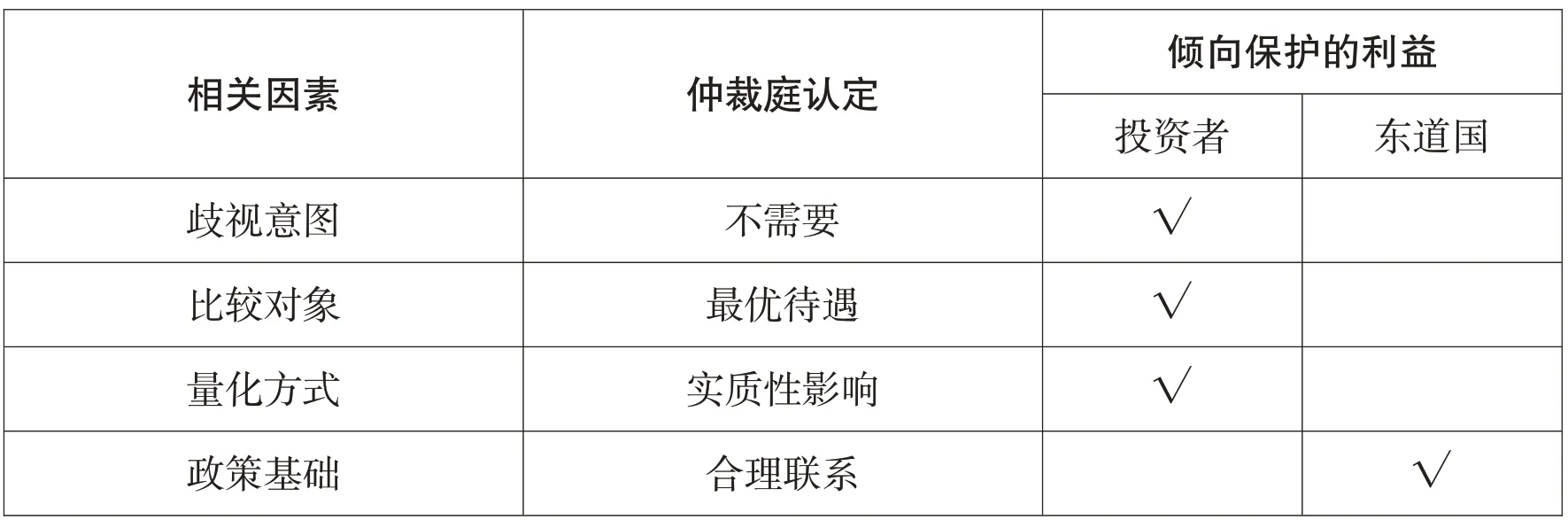

基于对国际投资仲裁庭适用“不低于”相关因素释义的分析,可总结出表1,其中反映的是仲裁庭平衡投资者利益和东道国规制权的现状。

表1

根据表1可知,国际投资仲裁庭在认定东道国是否给予外国投资者不低于本国投资者的待遇时,目前采取的路径更侧重于投资者利益保护。外国投资者不需要证明东道国的“歧视意图”和“实质性影响”的证明标准均有利于减轻投资者的举证责任。将外国投资者比较对象的范围扩大为本国所有投资者,提升东道国应给予外国投资的水平则加重了东道国保护外国投资者的责任。虽然合理的政策基础在一定程度上给予了东道国豁免权,但是对该政策的合理性认定仍然需要综合考量各相关要素。因此,东道国的规制权仍然受到较大限制。

(二)原因探析与演进趋势

投资仲裁庭在认定“不低于”中表现出对投资者利益的保护倾向,这可从实体与程序两方面,即投资协定本身和ISDS机制两方面进行理解。从投资协定本身的视角考察,仲裁庭的认定路径选择与投资协定的起源和协定条款的设计有关。国际投资协定以追求投资者保护为己任,大多数国际投资协定在序言部分表明缔约宗旨之一是为了“鼓励、促进和保护投资”。①例如2003年中国—德国BIT的序言。正是基于国际投资协定促进和保护投资的基本宗旨,协定实体条款的设计无论形式还是内容都多倾向于保护外国投资者利益,而较少考虑东道国的合理规制权,例如对缔约国的权利规定不明,缺少对例外条款的规定,以及为缔约国的主权预留空间不足等。②参见余劲松:《国际投资条约仲裁中投资者与东道国权益保护平衡问题研究》,《中国法学》2011年第2期,第132、142页。国民待遇条款的设计也是如此。绝大多数国际投资协定中对于如何认定东道国是否给予外国投资低于本国投资待遇的比较对象范围、比较标准等关键问题缺乏细化规定,这在一定程度上将解释权和裁量权交予了仲裁庭。从程序角度考察,ISDS机制本身也存在保护投资者利益的倾向。与国际贸易争端双方为主权国家不同,国际投资争端发生在私人投资者和东道国之间。与东道国相比,投资者作为私人主体处于相对弱势地位,获取信息渠道相对单一,举证能力有限,寻求当地救济有可能遭遇东道国的不公平对待。为了平衡投资者先天的相对弱势地位,投资仲裁庭存在保护投资者利益的倾向。仲裁庭在适用国民待遇条款时对“不低于”做有利于投资者的解释,和仲裁庭扩大解释“投资”和“投资者”定义,裁判缺乏透明度,裁决不具备一致性等其他实体及程序问题一同导致了主权国家对ISDS机制的强烈质疑,引发了该机制的“正当性危机”。③See M.Sornarajah,A Coming Crisis:Expansionary Trends in Investment Treaty Arbitration,in Karl P.Sauvant(ed.),Appeals Mechanism in International Investment Disputes 39-45(Oxford University Press 2008);Susan D.Franck,The Legitimacy Crisis in Investment Treaty Arbitration:Privatizing Public International Law through Inconsistent Decisions,73 Fordham Law Review 1523(2005).

为了解决ISDS机制的诸多问题和恢复各主权国家对该机制的信心,2016年ICSID已启动对ISDS机制的改革。改革应当做好实体条款和程序性事项两方面的完善。在实体条款设计方面,改革应做好投资者利益与东道国规制权的合理平衡。国际投资协定的目的及宗旨不仅在于保护外国投资者,也应关注东道国经济发展的需要,以寻求投资者利益和东道国规制权的平衡。①See O.E.García-Bolívar,The Teleology of International Investment Law:The Role of Purpose in the Interpretation of International Investment Agreements,6 Journal of World Investment&Trade 771(2005).一边倒保护外国投资者的投资协定将不再被国际社会所接受,②See Wenhua Shan,The Legal Framework of EU-China Investment Relations:A Critical Appraisal 270-276(Hart Publishing 2005).因此协定的设计应做好国家“离开”与“回归”的合理平衡。③关于国际投资协定中国家的“离开”和“回归”,可参见朱明新:《投资者—国家争端解决机制的革新与国家的“回归”》,《国际法研究》2018年第4期,第16-30页。在此背景下,联合国贸易和发展会议近年来多次提出国际投资应可持续发展,④See United Nations,United Nations Conference on Trade and Development:Investment Policy Framework for Sustainable Development,https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2015d5_en.pdf,visited on 20 June 2021.而国际投资协定应助推国际投资的可持续发展。⑤See United Nations Conference on Trade and Development(UNCTAD),World Investment Report 2015:Reforming International Investment Governance,pp.124,140-142.参见张光:《论国际投资协定的可持续发展型改革》,《法商研究》2017年第5期,第162页。一个能平衡东道国规制权和投资者合法利益的国际投资法体系才是一个具备可持续发展能力的体系。⑥See Wenhua Shan,Towards a Balanced Liberal Investment Regime:General Report on the Protection of Investment for the XVIIIth International Congress of Comparative Law 2010,25 ICSID Review 473(2010).对此,应在实体条款设计时从可持续发展的角度平衡投资者利益与东道国规制权。⑦参见黄世席:《可持续发展视角下国际投资争端解决机制的革新》,《当代法学》2016年第2期,第30页。在程序性事项改革方面,ISDS机制的改革存在司法化趋势,重点在于提高机制透明度、仲裁一致性,减少滥诉,适当限制仲裁庭的自由裁量权。⑧参见陶立峰:《投资者与国家争端解决机制的变革发展及中国的选择》,《当代法学》2019年第6期,第40-45页。2018年8月,ICSID发布了关于ISDS规则的修改建议文件。⑨该文件可参见https://icsid.worldbank.org/en/amendments,2021年6月20日访问。由于ISDS机制的改革部分源自主权国家合法规制权遭受侵蚀,未来仲裁庭在适用国民待遇时势必更注重在投资者利益和东道国规制权之间进行平衡。但对于各国而言,在参与ISDS机制程序性事项改革的同时,①目前各国较多讨论的是ISDS机制的程序性事项改革,例如是否建立统一的国际投资法庭,是否设立上诉机制,如何增强仲裁机制的透明度,如何保证仲裁员或法官的中立性等。See Joost Pauwelyn,At the Edge of Chaos?Foreign Investment Law as a Complex Adaptive Systen,How It Emerged and How It Can Be Reformed,29 ICSID Review(2013);Wenhua Shan,Toward a Multilateral or Plurilateral Framework on Investment,E15 Initiative(2015).应当同时关注如何修订和升级本国的国际投资协定,并在其中保留合理的规制权空间。

三、利益平衡视角下完善“不低于”标准的中国因应

合理平衡外国投资者利益保护和政府对外资的合理规制权是中国参与投资者与国家间争端解决机制改革时关注的重要原则之一。国际投资仲裁实践在认定东道国是否给予外国投资者不低于本国投资者待遇时,整体而言采取的是倾向于保护外国投资者的路径。如果我国在国际投资协定中全面接受准入前国民待遇,则从投资目的地国角度进一步扩大了对外国投资者的保护范围,对此应当谨慎对待。鉴于国际投资协定对国内法律和经济体制发展具有重要影响,②See Stephan W.Schill,Tearing Down the Great Wall:The New Generation Investment Treaties of the People’s Republic of China,15 Cardozo International&Comparative Law Review 116(2007).笔者建议,一方面,我国在积极参与国际投资仲裁机制改革过程中,不仅应关注程序性事项的改革,也应通过修订和改革部分实体性条款,以平衡投资者利益和东道国规制权,这符合我国同时作为资本输入和输出大国双重身份的利益诉求;另一方面,我国政府在进行投资协定谈判接受准入前国民待遇扩大投资保护范围时,应结合国际投资仲裁庭对“不低于”的解释路径及发展趋势,对国民待遇文本条款适当加以限制,并对接国际投资规则,完善国内相关外资立法。

(一)适当限定国民待遇的比较范围

各国投资协定对于国民待遇条款不低于标准的分歧主要集中于对比较范围的界定上。在可比较的待遇范围方面,各国通常在投资协定中对待遇范围进行限制。以美国为代表的部分发达国家为保护其大量的海外投资、维护资本净输出国优势,长期采用准入前国民待遇模式,因而通常在国民待遇中对可比较的待遇范围界定较为广泛,即国民待遇适用于“任一缔约方给予另一缔约方投资者在设立、获得、扩大、管理、经营、运营和销售或其他处置其领土内投资方面的待遇”。①See 2012 U.S.Model Bilateral Investment Treaty,Article 3.考虑到资本流动规模、国内经济体制等原因,我国长期采用的是准入后国民待遇模式,即规定国民待遇仅适用于在我国境内的投资及与投资有关活动,而不包括投资者。②参见2003年《中华人民共和国和德意志联邦共和国关于促进和相互保护投资的协定》第3条。对我国缔结的所有双边投资协定中国民待遇条款的归类,参见Qianwen Zhang,Opening Pre-establishment National Treatment in International Investment Agreements:An Emerging“New Normal”in China?11 Asian Journal of WTO&International Health Law and Policy 437-476(2016).但在2012年《中华人民共和国政府和加拿大政府关于促进和相互保护投资的协定》(以下称《中加投资协定》)与2015年《中华人民共和国政府和澳大利亚政府自由贸易协定》(以下称《中澳自贸协定》)中,我国可比较待遇范围的规定已发生了变化,即规定“任一缔约方给予另一缔约方投资者在扩大、管理、经营、运营和销售或其他处置其领土内投资方面的待遇”。《中加投资协定》同时对“扩大”的适用范围进行了严格限制。③2012年《中华人民共和国政府和加拿大政府关于促进和相互保护投资的协定》第6条第3款规定:本条中“扩大”的概念仅适用于依据“扩大”时有效的相关行业指引和适用法律、法规和规则不需要经过事先审批程序的行业。“扩大”可受制于规定的手续和其他信息要求。而对比《中澳自贸协定》第9条第3款分别对中国和澳大利亚给予的国民待遇范围的界定可见,我国规定的可比较待遇范围和可比较的投资者范围仍比澳大利亚规定的窄。伴随我国《外商投资法》采用准入前国民待遇模式,我国在缔结双边投资协定时很可能对国民待遇可比较待遇的范围作更加宽泛的界定。但《外商投资法》第4条仅笼统规定“国家对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理制度”“前款所称准入前国民待遇,是指在投资准入阶段给予外国投资者及其投资不低于本国投资者及其投资的待遇”,并未具体规定这里的投资准入阶段包括哪些阶段,是否包括“设立”和“并购”,还是如《中澳自贸协定》包括“扩大”阶段?对这些阶段的适用是否有时间和法律法规的限制?建议在其后的配套立法中予以明晰,并与缔结双边投资协定的路径保持一致。此外,由于国际投资仲裁庭对“待遇”的认定极为宽泛,且要求外国投资者获得的待遇不得低于任何国内投资者获得的待遇,这给予了投资者很高的保护标准。在适用准入前国民待遇进一步扩大对外开放时,建议将“待遇”的范围限定在东道国针对该外国投资者直接所为的行为范围内,而非采纳Bayindir案和Merrill&Ring案仲裁庭宽泛的解释路径。

在可比较的投资者范围方面,由美国主导缔结的国际经贸协定,例如《北美自由贸易协定》《美墨加协定》和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》,都明确了地方政府给予外国投资和外国投资者的待遇也应当符合国民待遇要求,即联邦制国家在国民待遇的可比较投资者范围问题上特别考虑了地方政府给予的待遇标准。而观察近年来的国际经贸协定可知,这一做法有普遍适用的趋势。例如,我国在2012年《中加投资协定》第6条国民待遇条款中,也在附注部分明确了“就省级政府而言,一缔约方依据本条给予的待遇是指,该构成缔约方一部分的省级政府在类似情形下给予该缔约方投资者和投资者的投资的待遇”。我国未来开展双边投资协定谈判时与对方就此或许不难达成共识,而可能的分歧在于国有企业的适格投资者资格问题。

(二)细化国民待遇的“不低于”认定标准

整体而言,可借鉴《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》第九章在规定国民待遇时细化“相似情形”举证责任的做法,借助附注或案例对“不低于”本国投资者待遇的认定标准做进一步澄清。具体而言,在歧视意图方面,鉴于仲裁庭多认定歧视意图对认定东道国违反国民待遇的无关性,且在举证责任分配上将主要的证明责任分配给东道国,我国投资协定对“不低于”的措辞可适当加重投资者的举证责任。在量化方式方面,针对东道国对外国投资给予何种程度的歧视构成“事实上的歧视”这一问题,仲裁庭曾采“不成比例优势”“不合理区分”和“实质性影响”三种不同的标准。我国可在投资协定文本的国民待遇条款中通过附注形式结合仲裁案例表达我国立场。结合国民待遇条款设置的初衷和利益平衡的立场,建议我国采用“不合理区分”标准,即投资者需要证明东道国的规制措施对本国投资者和外国投资者造成了不合理的区分。

(三)在《外商投资法》配套立法中明确公共政策的内涵

2020年1月1日生效的《外商投资法》第4条明确了“国家对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理制度”,同时也在第6条规定了国家对外资的规制权,即“在中国境内进行投资活动的外国投资者、外商投资企业,应当遵守中国法律法规,不得危害中国国家安全、损害社会公共利益”,由此保留了“安全阀”,但未进一步阐释何为“社会公共利益”。根据上述国际投资仲裁裁决,合理的、系统性的政策基础可作为东道国给予外国投资者差别待遇的豁免理由,因此明确公共政策或者公共利益的内涵至关重要。例如,欧盟在其《建立外国直接投资监管框架条例》第4条中明确列举了欧盟对外进行安全审查应当考虑的因素,并辅之以负面清单,主要包括关键基础设施、媒体自由等因素。①Regulation(EU)2019452 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 Establishing a Framework for the Screening of Foreign Direct Investments into the Union,Article 4.这将国际投资协定中对公共安全的规定与国内外商投资安全审查制度进行了对接。我国缔结的一些国际投资协定并未细化缔约国公共政策或公共利益的具体内容,故有必要在国内立法中将公共政策作为国民待遇的例外,同时与完善外商投资立法联系起来。国内立法可能作为仲裁庭裁决的依据。①《关于解决国家和他国国民之间投资争端公约》第42条第1款规定:仲裁庭应依照双方可能同意的法律规则对争端作出裁决。如无此种协议,仲裁庭应适用作为争端一方的缔约国的法律(包括其冲突规范)以及可能适用的国际法规则。建议我国可考虑制定《外商投资法》配套立法,例如在外商投资安全审查相关立法中,以及制定负面清单时,明确公共政策内涵,并强调公共政策的“合法性”和“非保护性”。

(四)在中外投资协定中补充例外条款

面对仲裁庭解释国民待遇时对投资者利益保护的倾向,东道国应完善例外条款予以应对。②See United Nations Conference on Trade and Development(UNCTAD),World Investment Report 2015:Reforming International Investment Governance,pp.124,140-142.东道国可援引的例外既包括国民待遇条款的例外,也包括适用于整个国际投资协定的一般例外或根本安全例外。伴随信息技术的高速发展,例外的外延也正在不断扩展,例如欧盟与新加坡于2018年签署的《欧盟与新加坡投资保护协定》时,就将“保护与个人数据处理和传输相关的个人隐私”和“保护个人记录和账户的隐私”纳入到了国民待遇条款的例外情形之中。③Investment Protection Agreement between the European Union and Its Member States,of the One Part,and the Republic of Singapore,of the Other Part,Article 2.3.3(e)(ii).我国在开展双边投资协定谈判及升级现有协定时,也应充分运用例外条款,考虑将传统的一般例外如公序良俗、国民健康等内容,以及新兴目标如可持续发展理念下的环境保护、数字经济时代数据权利保护等政策纳入其中。

四、结语

在认定东道国是否给予外国投资者不低于本国投资者的待遇时,国际投资仲裁庭目前采取的路径更侧重于保护投资者利益。东道国对外国投资者具有主观的歧视意图并不是其违反国民待遇的要件,外国投资者只需要证明东道国的措施造成了事实上歧视的效果。如果协定中没有特别指明比较范围,则外国投资者应当享有不低于所有处于相似情形国内投资者中的“最优待遇”。在量化方式上,仲裁庭由早期的“不成比例优势”和“不合理区分”转向了晚近的“实质性影响”路径,倾向于加强对投资者的保护。对于东道国,当其措施与维护东道国公共政策具有合理联系时,其可主张采取差别待遇的合法性。但是,该公共政策是否可作为东道国豁免国民待遇义务的例外,需要仲裁庭结合政策出台时间、背景、配套法律法规等各相关要素综合考量。

国际投资协定过去的文本设计,以及仲裁庭对投资者利益的过度保护导致对东道国主权利益的忽视。在投资者与东道国争端解决机制进入多边改革之际,中国对国民待遇条款的变革应力求在保护中国海外投资和维护中国对外来投资合理规制权之间寻求合理的平衡。中国在国际投资协定中接受准入前国民待遇时应当“小步慢走”,维护中国作为投资东道国的合理规制权,降低被诉至国际投资争端解决机构的风险。中国作为发展中国家,可通过细化国际投资协定中国民待遇的“不低于”认定标准、限定准入前国民待遇的适用范围、在国内立法中明确公共政策范围等方式保留足够的政策空间,达成权利义务更为平衡的国民待遇条款。