“新工科”背景下应用型大学给排水专业智能化课程群建设探索

张盛楠 马啸雨2 于海申3 吴 贝 冉 娟 黄剑华

(1.天津大学仁爱学院,天津 301636; 2.天津天河云筑工科技有限公司,天津 300385; 3.中国建筑第八工程局华北公司,天津 300450)

1 建设背景

1.1 产业发展及新工科建设

近年来,随着新兴信息技术的兴起及发展,“云大物智移(云计算、大数据、物联网、人工智能、移动互联网)”及BIM等核心信息技术越来越多地集成应用于智慧城市建设[1]。将这些新兴互联网技术与建筑技术相结合,可以加强信息协作、扩展工程数据来源、挖掘海量数据中蕴藏的价值,支持智慧型决策、具有良好的应用前景[2]。智慧城市、数字建筑、智能建造等新一代信息技术与建筑业的深度结合促使学科之间的交叉与融合日益广泛与深化。

为了促进互联网、大数据、人工智能等现代信息技术与产业行业的深度融合,服务经济转型升级,国家实施了“中国制造2025”、“互联网+”、“人工智能2.0”等一系列重大战略。国家重大战略的实施为新工科的建设与发展指明了方向,而新技术、新产业的蓬勃兴起与发展也需要依靠工程教育提供智力支持与人才支撑[3]。根据国家产业建设的发展需求,建设与发展新工科是当前国家产业升级与发展的必然要求,是提高国家竞争力,赢得全球市场竞争的重要途径。因此,面向当前和未来产业发展需要,优化专业布局,促进土建类专业与现代信息技术的交叉融合,积极发展智能建造相关的专业方向和学科群,拓展智慧城市建设、智慧建造的内涵和方式,大力培养智能化创新应用人才,服务国家产业转型升级及区域产业建设是高校与教育者的责任与义务。

1.2 智慧水务的建设要求

自2008年“智慧地球”的理念在美国被首次明确提出后,我国规划、通讯等多个产业行业快速响应,积极开展智慧城市的研究和建设。在“智慧城市”建设大背景下,水系统作为城市的重要基础设施,“智慧水务”的构想应运而生。2014年8月,国家八部委印发《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》中要求大幅提升水务等公用基础设施的智能化水平。在国家政策的指引下,国内学者做了积极的探索,推动“云大物智移”等新兴信息技术在智慧水厂的协同设计与智能管理[4-6]、再生水厂的设计、施工和运维管理[7]、污水厂的设计及管控平台建设[8-9]、综合管廊的参数化设计及全生命周期管理[10-11]、水资源管理[12-13]、供排水安全[14]等方面的集成和深度应用,建设水务系统管理信息平台,提升城市水务的安全保障和管理的能力。

在数字信息化的背景下,实现智慧水务需要相关行业企业组建信息化人才战略梯队,为智慧水务信息化系统建设和维护提供可靠的人才支持,才能满足智慧水务建设及未来的业务需求。但是水务行业基层单位的一线工作人员对于信息化工作的热情不高,信息技术人才又不懂给排水专业,结合国家智慧城市与智慧水务建设的产业需求及新工科建设的大背景,系统培养既精通给排水专业技术又能熟练应用现代信息技术进行水务相关基础设施建模、涉水数据的采集、存储、分析和运用的复合型水务人才已是刻不容缓。

目前给排水专业所学课程多、学业较重、学分多,在原有课程体系中加入多门信息化课程会加重学生课业负担。受客观条件限制,很多应用型大学目前并不具备成熟的条件开设智慧建造或智慧水务专业。因此我校给排水专业探索首先开设给排水专业智能化方向,结合国家区域产业行业发展需求及信息化建设需要,建设智能化方向课程群。

2 智能化课程群建设

2.1 课程群建设方案

国内已有同济大学、北京建筑大学、青岛理工大学等高校学校为了服务建筑业转型升级,进行了智慧建造专业建设探索,培养智慧建造专业人才。但是这些高校的智慧建造专业大多都依托于土木工程专业,是在土木工程专业的基础上融合物联网、大数据、人工智能等现代信息技术形成的交叉学科,以服务土木工程建设为主,培养精通土木工程基础知识及计算机、机械控制原理,能够完成现代土木工程的智能设计、生产、施工和运行维护管理等工作的复合型土建人才。而目前国内针对给排水科学与工程专业智慧水务人才培养的研究寥寥无几,给排水专业智能信息化人才的培养也应提上日程。

当前,国内已有不少水务企业开展智慧水务的研究,但是给排水专业的知识体系的发展滞后于产业技术的发展,其更新速度更是跟不上企业的发展,企业的新技术、新工艺没有出现在教学内容中,人才培养与水业发展的协同性严重不足。发展新工科必须立足业态需求,摸清行业存在的问题,了解行业发展现状,发挥高校和企业的协同育人功能,才能培养出符合时代发展与产业行业要求的创新复合型人才。因此,智能化课程群建设需要行业产业、科研院所等社会资本和资源的参与,积极开展校企合作,深入推进产学合作、产教融合,由校企联合制定培养目标和培养方案,共同建设课程与开发教学案例、共建实训实习基地,将企业在智慧建造方面的最新研究成果应用于教学,并根据企业和毕业生的反馈,不断改进培养方案,使教学内容与技术发展尽可能保持同步,促进人才培养与产业需求紧密结合。

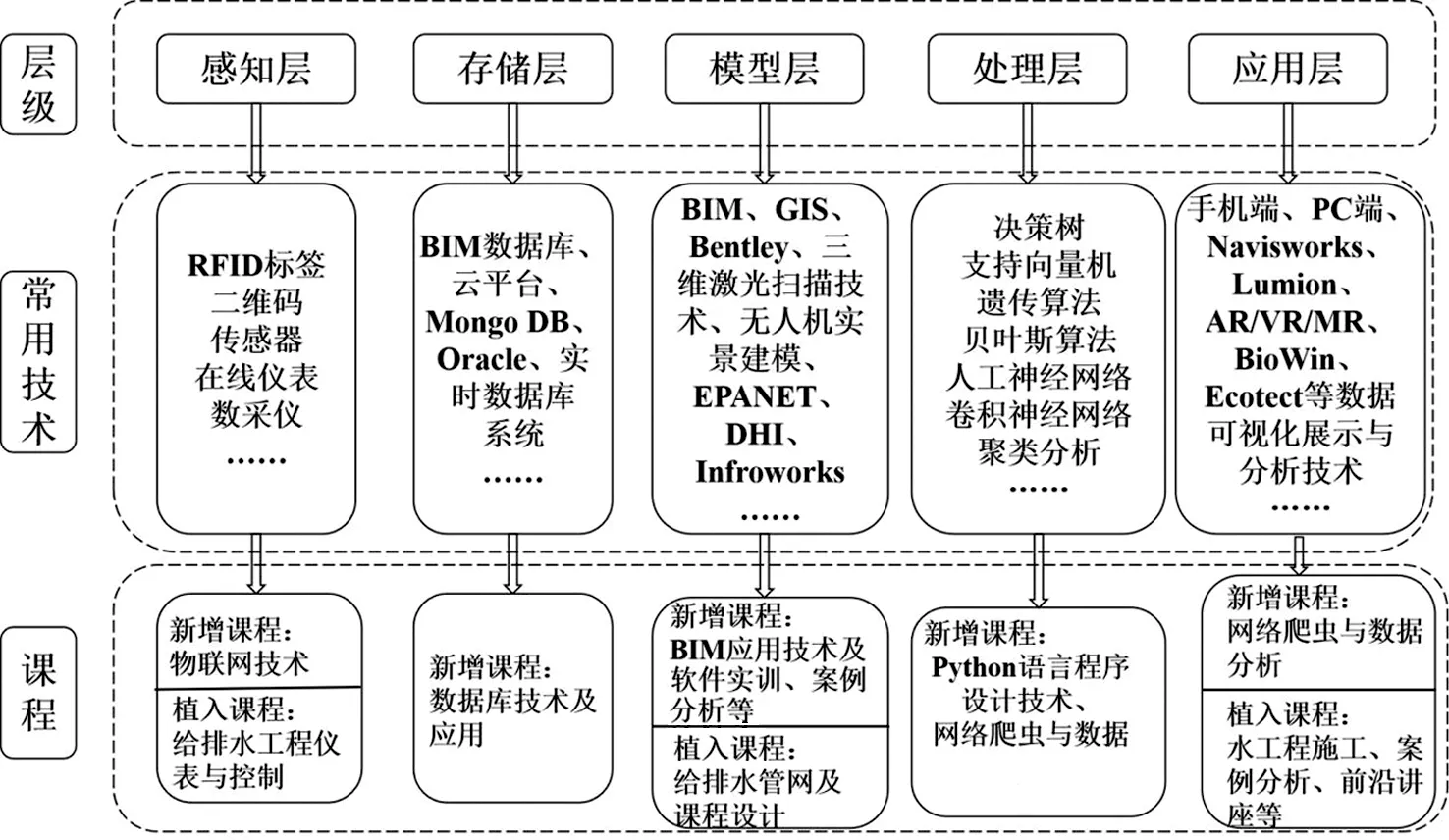

智能化方向课程群建设方案如图1所示。通过企业的参与及毕业生的反馈,查阅相关文献并借鉴已设置智慧建造专业的高等院校的课程设置经验,初步了解智慧建造及智慧水务系统建设过程中专业技术与信息技术的协同应用现状、交叉融合方式、所需的关键技术、软件研发情况、存在的瓶颈与挑战、未来发展趋势以及对人才和技能的需求。

图1 课程群建设方案

由于智能方向的课程需要大量融合计算机、信息等专业内容,因此课程群的建设需要由给排水专业教师与计算机专业教师跨学科合作,发挥各自的专业优势,结合目前给排水专业的培养方案课程设置及学时学分限制,将信息化课程的每一项能力需求映射到课程及教学内容中。课程设置过程中,与原有课程体系差异较大的知识技能必须设置新建课程,而与给排水专业原有课程相近或者相关的内容可以植入或穿插进现有课程,以保证学生在满足专业知识学习内容的前提下,进一步掌握智慧水务系统建设所需要的现代信息技术。

2.2 课程群的知识和技术需求

智慧建造及智慧水务建设系统有数据采集、数据存储、数据处理、数据应用等需求,主要包含感知层、存储层、模型层、处理层及应用层五个层级。

(1)感知层

感知层主要负责工程数据的采集。传统的数据采集方式是人工录入,基于现代物联网技术的数据采集方法有二维码识别技术、无线射频(RFID)识别技术、智能控制器、数采仪、在线检测仪表、通用传感器以及在水质监测中常用的水质传感器等终端设备。水务物联网技术的应用还需要有线网络(广域网、现场总线等)和无线网络(3G/4G/5G/NB-IoT等)等网络架构对数据和信息进行传输。

通过采集各类涉水数据,可以实现水质参数、生产运行数据和仪表设备位置信息、维修养护记录等的智能感知,进而通过物联网、移动互联网等网络与数据中心进行信息交互和多元信息融合,实现物与物、人与人、人与物的万物互联与智能控制。物联网技术拥有强大的数据获取能力、为利用各类感知仪器自动、实时采集海量工程数据奠定了基础,有效保证了数据的有效性、完整性和实时性,而5G技术的快速发展使信息采集更加高效,信息传输更加迅捷。

(2)存储层

存储层负责对收集的数据进行存储与管理,为统计、分析、决策等过程提供数据支撑。水务公司的生产运营数据会随时间积累海量增长,企业需要根据企业内部的数据类型选择合适的数据平台,以实现对海量数据的集中处理、存储、传输、交换与管理。数据存储平台可选择传统的数据库或者云平台。

传统的数据存储方式主要以集中式数据库或数据中心为主,例如,Mongo DB与Hadoop类似,都是采用开源的分布式存储方式,可针对非结构化的大数据并行计算; Oracle是存储结构化的关系数据库,适合商业与管理系统[15]; 水泵、智能水表、以及水务公司在生产、运行过程中则会产生海量的时序数据,需要高效存储、整合与集成、读取、分析的数据库软件,一些商业公司开发的实时数据库产品可以同时满足这些要求。而基于公有云、私有云或混合云的云平台则通过分布式技术为海量异构数据的存储与计算、信息和资源共享、多方协同管理等带来了新方法,具有海量存储、管理运行成本低、可靠性与安全性高等特性[16],是未来的发展趋势。

(3)模型层

国内外在早期信息化建设中使用SWMM、Info works、DHI等软件建立水文水力模型对生产运行数据进行挖掘及分析。随着BIM技术的普及完善及智慧城市建设的需求,BIM技术逐渐应用于水厂、污水厂、再生水厂、市政管网等市政基础设施的设计、施工、运营管理等全生命周期。以BIM模型为载体可以将建筑物构件的几何信息、专业属性、状态信息、施工信息、造价信息等多维信息进行集成和管理,实现在项目全生命周期内对数据和信息的全方位可视化展示和共享。

目前在给排水项目中常用的BIM主流建模软件有Autodesk Revit MEP、Bentley系列软件、Graphisoft公司的Archi CAD等软件。为了克服主流BIM设计软件对市政工程支持不足的缺点,目前市场上已经出现了鸿业等专门面向市政给排水专业的设计软件,部分设计单位还联合软件公司共同设计开发了适合自身工程项目的智能设计软件[10]。此外,Navisworks、Lumion、Sketch、3D max、C4D等软件可通过渲染和漫游动画制作对模型进行可视化展示,BioWin、Ecotect、Phoenics、CadnaA、Pathfinder等智能模拟软件可运用水处理项目的三维模型进行工艺模拟及方案比选、采光、通风、除臭、噪声、人员疏散模拟分析,为项目生产运行及智能化管理提供技术支持[7]。BIM+GIS的组合可将BIM模型与周边实景模型融合,直观展示项目建成后的整体效果,还能展示地下的隐蔽工程[5], 可应用于水厂、污水厂、市政管网及地下综合管廊等建设项目。随着科技的发展,无人机倾斜摄影实景建模技术[5]及三维激光扫描[17]建模技术也逐渐应用于城市水务系统模型的构建。

(4)处理层

处理层负责对数据进行分析处理,传统的方式采用人工处理或简单的统计手段,而大数据技术的引入为海量数据的深度挖掘、分析与可视化提供了新的技术,可有效挖掘数据的潜在价值。基于机器学习及深度学习的决策树、支持向量机、遗传算法、贝叶斯算法、人工神经网络、卷积神经网络(CNN)、边缘计算、聚类分析[18-19]等人工智能算法可通过不断的自我升级完善,复用历史经验,对水务设备和设施进行智慧化的监控、调度和管理,提高水务系统的运行效率,被广泛应用于水务数据的挖掘与分析,支持智慧分析与决策[20]。

(5)应用与展示层

应用层是系统与用户的接口,通过可视化交互式方式,面向不同用户提供模型展示、数据可视化、流程控制、远程管理等各类应用功能,是其他几层具体功能及价值的外在体现。应用层可通过智能手机客户端、传统桌面系统、浏览器、智能穿戴设备、动画等直观展示项目成果模型、漫游动画、设备信息、系统运行过程、参数的地理分布分析、数据分析展示等数字成果,让数据自己说话,为不同层面的水务系统管理者提供即时、丰富的系统运行信息,保证全方位的顺畅沟通,为辅助分析决策与管理奠定良好的信息基础。

图2 给排水科学与工程专业智能化课程群

2.3 课程设置及实施方法

针对目前智能化建设技术发展趋势,采用新建课程与植入原有课程两种方式建设智能化课程群。设置BIM应用技术及相关软件实训、Python语言程序设计、数据库技术及应用、物联网技术、网络爬虫与数据分析等新建智能化方向课程,而GIS、VR、AR、MR、无人机、3D打印等前沿技术则渗透和融合在相关课程及前沿讲座中,使学生在掌握必备专业技能及现代信息技术的同时,了解行业发展动向,增强学生利用数字化思维及现代信息技术解决复杂工程问题的能力。智能化课程体系如图2所示。

随着建筑信息技术的飞速发展,BIM逐渐应用于建筑给排水、水厂、污水厂等给排水相关建构筑物、设备的设计、施工、算量、出图等。我国目前BIM机电人才缺口巨大,为适应建筑信息化的发展趋势,培养给排水专业信息化人才,在智能化课程群中新设《BIM应用技术》及《BIM软件实训》课程,使学生了解BIM技术在建筑全生命周期的应用并掌握Revit、Navisworks、Lumion、3Dmax等常用建模、管理、模型效果表达软件的操作技能。在课堂中通过案例分析等方式介绍Bentley、Archi CAD、广联达、鲁班、鸿业、BioWin、Ecotect等目前市场上应用较多的给排水系统建模及智能分析软件在市政基础设施建设及管理中的应用,为给排水专业常用建、构筑物及设备的建模及运行分析工作打下坚实基础。

Python语言语法简单、功能强大,编写简洁、可读性好,能够用简单的语法结构封装其他编程语言最优秀的程序代码,随着人工智能(AI)技术的不断演进,Python语言已成为国际上最流行的程序设计语言之一。在智能化课程群中新设《Python语言程序设计》课程作为程序设计基础入门课程,重点培养学生掌握程序设计的思想和方法,培养运用编程语言解决实际问题的编程能力,为学生进一步学习其他智能化相关专业课程打下坚实的基础。

在课程群中设置《物联网技术》课程,从物联网的感知识别层、网络构建层、管理服务层和综合应用层这四层分别阐述物联网技术的发展和应用,主要课程内容包括物联网的基本概念、体系结构、关键技术等,包含射频识别技术、传感器技术、无线传感器网络、无线宽带网络、数据库技术、隐私保护技术以及物联网的智能应用等内容。

新设《数据库技术及应用》课程,通过对数据库系统的基本概念和开发、设计等各种数据库应用技术的学习,培养学生根据不同的业务模式及应用问题选择、使用数据库管理系统(Database Management System,DBMS)产品和应用数据库开发工具对海量数据信息进行存储、管理、共享、加工并利用其解决专业问题的素质和能力以及分析问题和数据表达的能力。数据库课程的学习还可使学生养成利用信息技术解决问题的思维习惯,从而达到培养学生计算思维能力的目的。

设置《网络爬虫与数据分析》课程,课程面向具有Python编程基础的学生,其内容包括网络爬虫、数据分析与展示两个部分。其中网络爬虫内容讲解利用Python语言爬取网络数据并提取关键信息的技术和方法,帮助学生掌握定向网络数据爬取和网页解析的基本能力。数据分析与展示内容讲解数据获取、有效性判断、标准化、统计、分析、挖掘、可视化等数据处理的主要技术内容,培养学生的计算思维、数据思维及采用程序设计方法解决复杂水务问题的能力技术。

VR/AR/MR、GIS、无人机、3D打印、三维激光扫描技术、人工智能、机器人等新技术正在高速发展并渗透到智慧建造的方方面面,在智慧水务工程的建设中也在越来越多地融入新兴技术。为了更好地顺应科技发展趋势、培养与时俱进的水务人才,以适应未来智慧建造工作需要,需要将智慧建造新兴技术融入现有的课程体系。但是受专业学时的限制,将所有的新兴技术都开设为新的课程实现起来较困难,故将智能化前沿信息技术融入《土建工程基础》《BIM应用技术》《水工程施工》《工程测量》《给排水管网》等课程的沉浸式虚拟仿真教学及其实践环节,或通过案例分析、前沿讲座等方式灌输给学生,让学生在学习理论知识的同时,接触前沿知识,同时通过图、文、声、景、情等载体对学生的感官进行刺激,使教学内容更加形象易懂,增强学习兴趣。

3 结语

培养给排水专业的智能化创新型工程技术人才是实现我国建筑业转型升级、推动水务工业创新及转型的重要保障和战略关键。但是培养智慧建造人才并不是只有新增专业一条路,对于条件有限并且目前尚不具备增设智能建造相关专业的应用型高校来说,通过对给排水科学与工程等土建类专业进行升级改造,根据学校优势和专业特色,结合区域产业建设需求,在原有专业课程的基础上,融合现代信息技术,优化课程体系和教学内容,建设智能化课程群,也可以培养智能化创新水务人才,也符合国家“新工科”建设的精神。