喀斯特山区耕地休耕取得的主要成效及存在问题与对策:以贵州省为例

刘春艳, 夏忠敏, 童倩倩, 许元红, 陈智虎, 赵泽英*

(1.贵州省农业科学院 科技信息研究所, 贵州 贵阳 550006; 2.贵州省土壤肥料工作总站, 贵州 贵阳 550001)

0 引言

耕地是人类赖以生存的重要物质基础,耕地质量的优劣直接关系到区域粮食安全与农业可持续发展[1]。喀斯特山区地质背景特殊[2],地块破碎、耕地质量差、耕地生产力退化及石漠化严重等问题突出,区域粮食安全和生态环境保护形势不容乐观,加强耕地质量建设与管理、保障耕地质量安全显得至关重要。为保障耕地数量和质量,国家陆续出台一系列耕地保护政策和措施,如严守1.2亿hm2耕地红线、划定永久基本农田、建设高标准农田等[3]。2016年,我国农业部等十部委联合印发了《探索实行耕地轮作休耕制度试点方案》,从耕地生态恢复角度探讨农业可持续发展的新出路,指出重点在地下水漏斗区、重金属污染区和生态严重退化地区开展休耕试点,实施藏粮于地、藏粮于技战略,以保障国家粮食安全为前提,促进生态环境改善和耕地资源永续利用[4]。

贵州处于我国西南部,地理位置介于103°36′E~109°35′E、24°37′N~29°13′N,国土面积为17.62万km2。截止2016年底,全省石漠化土地面积达247万 hm2、潜在石漠化面积达363.8万 hm2,分别占我国石漠化土地总面积和潜在石漠化土地总面积的24.5%和24.8%,成为我国石漠化面积、程度和危害之最的省份之一[5]。作为西南典型的石漠化生态脆弱区,存在耕地资源数量和质量不高[6]、山地农业发展受限以及生态环境保护形势严峻等问题。在国家新一轮耕地保护政策实施背景下,开展耕地休耕制度试点具有重要现实意义。2016年,贵州省率先被列为休耕试点区域之一,并在2017—2019年扩大休耕试点规模。为整体把握贵州耕地休耕情况,对2017—2019年贵州耕地休耕时空配置、休耕模式、休耕补贴机制等方面内容进行梳理,总结贵州耕地休耕取得的主要成效,分析休耕实施过程中存在的主要问题,并提出对策建议,以期为贵州今后耕地保护与农业可持续发展提供思路和参考。

1 贵州耕地休耕现状

1.1 休耕时空配置

1.1.1 配置原则 休耕时空配置的本质是实现休耕区域、规模(面积)和时间的宏观调控和优化组合[7-8],是以休耕目标为导向,在具体约束条件下进行休耕区域、规模的布局以及休耕时间安排。其中约束条件主要包含粮食安全、生态安全、耕地质量和社会经济等内容[7]。贵州省耕地休耕主要以提升耕地地力、保护和改善生态环境为目标,约束条件主要从耕地质量和生态安全角度进行考虑(表1)。

1.1.2 配置现状 贵州省休耕试点区域主要布局在具有纯质碳酸盐岩背景、较易发生石漠化的喀斯特生态脆弱区,重点布局在坡度15°以上、25°以下相对集中连片的坡耕地和瘠薄地的两季作物种植区。2016年,以黔东北地区的万山区和松桃县、黔西南地区的贞丰县和晴隆县以及黔西地区的六枝特区开展休耕,休耕面积共1 333 hm2。2017—2019年,新增黔中地区的开阳县和贵定县、黔北地区的凤冈县和习水县、黔东地区的镇远县、黔西北地区的威宁县,以及黔西南地区的晴隆县、兴义市、关岭县和盘州市为休耕区域,休耕面积为13 333 hm2。贵州省耕地休耕主要以改善耕地质量和生态环境为目的,时间安排不宜过短,要求至少休耕3年。其中贞丰县因实施主体不愿连续休耕,于2017年退出试点,休耕时间仅1年。

1.2 休耕模式

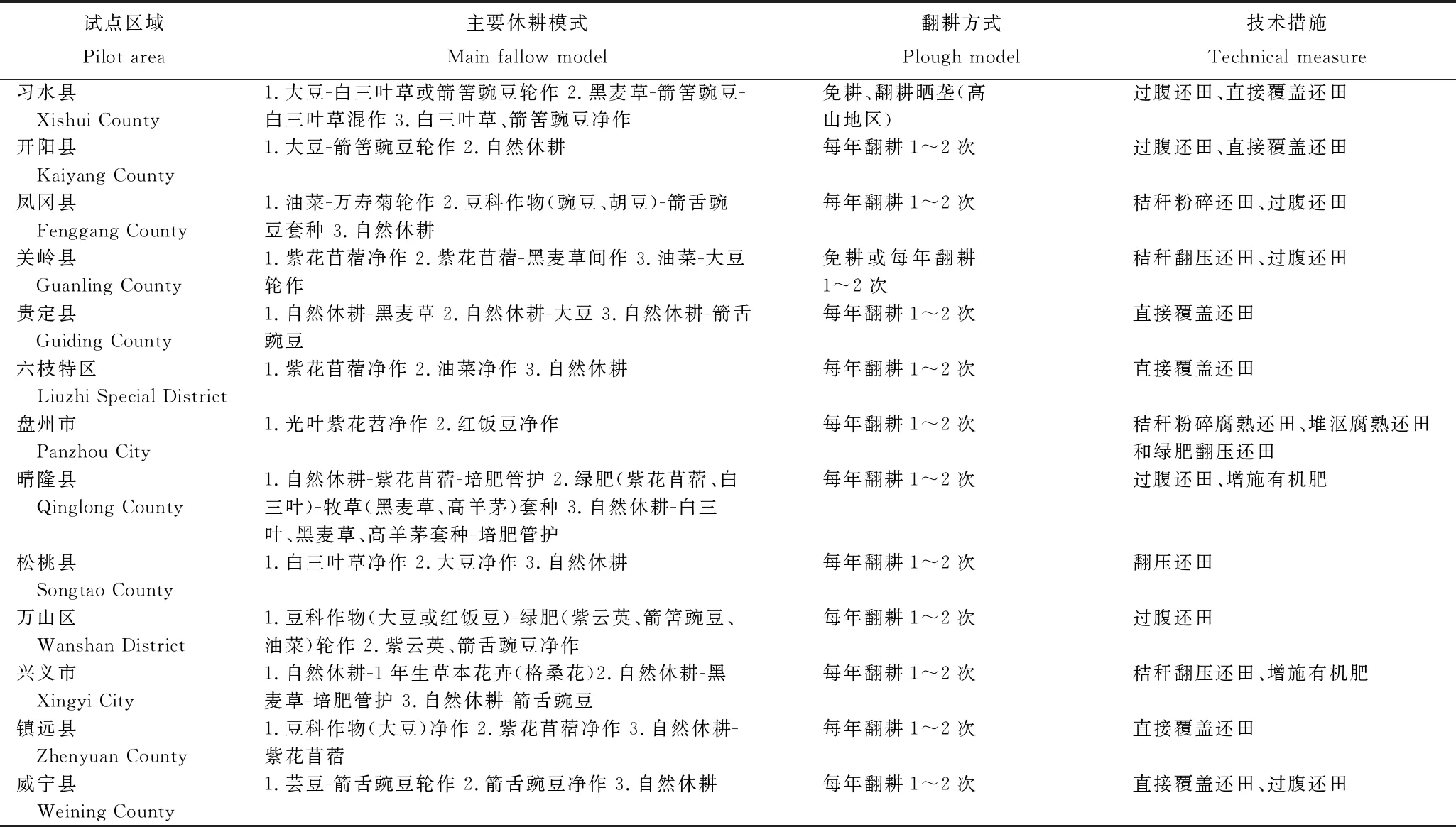

2017—2019年贵州耕地休耕实施方案中重点指出,要调整种植结构,种植保护耕作层作物,试点区合理选择绿肥品种,推行绿肥养地的休耕模式,并根据区域条件实施秸秆或牧草还田(土)、增施有机肥培肥地力等技术措施。立足喀斯特山区实际,从减少人为干预土地、养地护地角度,各试点主要采取自然休耕+绿肥种植模式。部分试点区域的休耕模式较具特色,如兴义采取自然休耕+1年生花卉模式,凤冈采取油菜+草本花卉万寿菊轮作模式,达到休耕效果的同时促进休闲观光农业发展;关岭、晴隆和习水等地结合关岭牛、晴隆羊和黔北麻羊产业,实施牧草过腹还田(土)技术,增肥增收,生态环境改善和产业扶贫双管齐下;万山将1年生花卉紫云英与当地养蜂产业结合,促进该地养蜂产业的发展[9](表2)。

表2 贵州省13个休耕试点区域主要休耕模式及技术措施

1.3 休耕补贴机制

根据贵州省2017—2019耕地休耕实施方案要求,休耕补助标准要与原有种植收益相当[4]。每年休耕补助标准均为0.75万元/hm2,补助资金含耕地收益和管护补助。操作方式主要有现金直补、实物补助(如绿肥种子)及购买社会化服务(如机耕、人工翻压等),其中万山补助方式为绿肥种子、土地流转、人工翻犁和土地管护等;关岭补助方式部分为现金直补,部分为绿肥及牧草种子、土地翻犁和绿肥翻压等费用;六枝部分为现金直补,部分为绿肥种子和土地管护费用;威宁、盘州补助方式为现金直补和绿肥种子等费用;兴义补助方式分为花卉种子、有机肥培肥、田间管理(播种及杂草清除)及耕地翻犁等费用;其余试点区主要采取现金直补方式。各试点区按照实施休耕、验收合格、公示公告和发放补助等流程进行补助资金发放。

2 贵州耕地休耕主要成效

2.1 农业结构得到调整

部分休耕试点区域采取以养带种、以种促养方式,有力推动了种植结构的调整。如习水县依托黔北麻羊产业,习酒镇、东皇街道办事处等部分地块由高粱、玉米种植向肥草混作、绿肥净作及豆科作物种植的转变;晴隆县依托晴隆羊产业,部分地块由薏仁米种植向肥草套种转变;关岭县依托关岭牛产业,部分地块由玉米、花椒种植向绿肥净作、肥草间作及豆科作物种植转变;万山区依托蜂蜜产业,由水稻、玉米向绿肥净作、1年生花卉紫云英及豆科作物种植转变。试点区域休耕地块农业结构得到调整,一定程度上有利于农产品产量提高和品质提升。

2.2 耕地质量有所提升

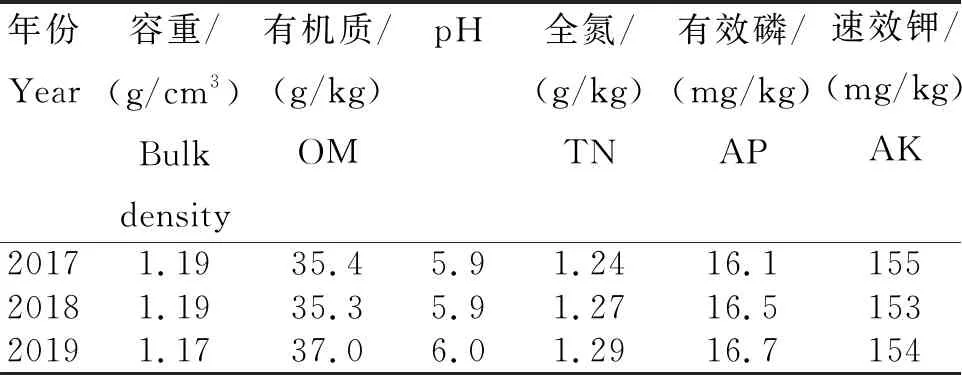

2017—2019年连续3年,13个休耕试点区域均开展耕地质量调查监测工作,按照每66.67 hm2耕地布设1个监测点、对照监测点设置比例不低于10%的要求,连续3年布设有效监测点250个,其中休耕试点区监测点196个、对照区监测点(即在正常生长地块设置的监测点)54个。根据休耕试点区域耕地质量监测点数据,选取2017—2019年反映土壤养分的主要性状指标进行分析,结果表明:土壤容重平均含量分别为1.19 g/cm3、1.19 g/cm3、1.17 g/cm3,呈下降趋势,这得益于休耕地块绿肥种植对土壤结构的改善;有机质平均含量分别为35.4 g/kg、35.3 g/kg、37.0 g/kg,呈上升趋势,这得益于采取绿肥种植、农作物秸秆还田和增施有机肥等措施有利于有机质的提升,其中秸秆还田和增施有机肥可直接增加土壤中有机物的积累; pH平均含量分别为5.9、5.9、6.0,略有增加,表明休耕地块土壤理化性状得到有效改善,酸碱度得到平衡,土壤酸化趋势得到一定缓解;全氮含量分别为1.24 g/kg、1.27 g/kg、1.29 g/kg,呈上升趋势,与休耕区域豆科绿肥(如紫云英、紫花苜蓿、白三叶草等)的种植以及秸秆还田等呈一定正相关关系(表3)。总体而言,反映土壤养分的主要性状指标大多呈正向变化。

表3 2017—2019年休耕试点区监测点土壤养分主要性状指标的平均含量

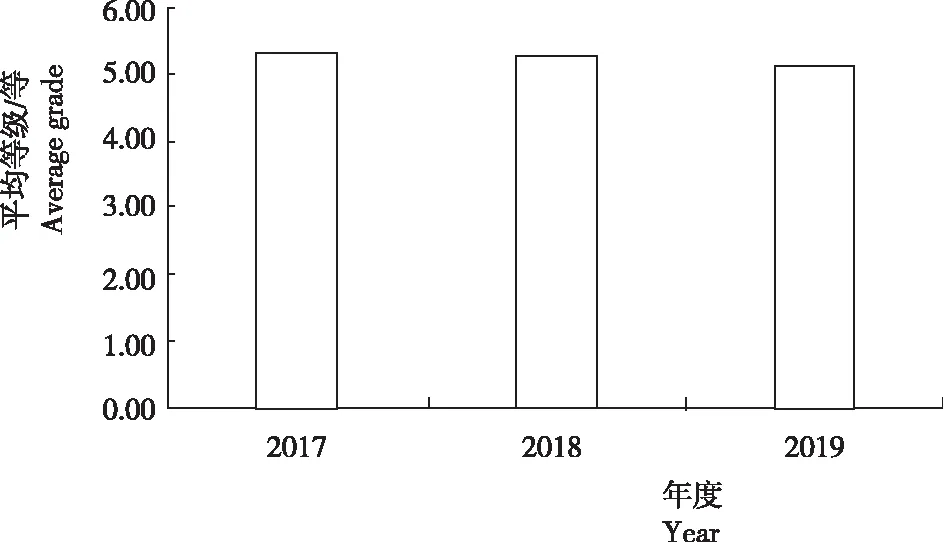

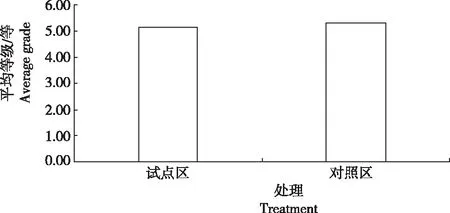

根据耕地地力综合指数(IFI)[10]对休耕区域试点区的耕地质量监测点位数据进行等级评价,结果显示:2017年耕地质量监测点平均等级为5.30等,2019年耕地质量平均等级为5.10等,提升0.20个等级(图1),休耕试点区耕地质量有所上升。同时对2019年对照区监测点开展耕地质量等级评价,平均等级为5.29等。与试验区相比,2019年休耕试点区耕地质量提升0.19个等级(图2)。连续3年休耕,耕地地力水平有所提升。

图1 2017—2019年休耕试点区耕地质量平均等级变化

图2 2019年休耕试点区与对照区耕地质量平均等级

2.3 休耕效益初显

连续几年休耕,在经济、社会和生态等方面取得一定效益。经济效益方面,一是通过秸秆或牧草还田(土)处理技术,减少化肥使用的同时降低了改土培肥成本;二是通过豆科作物、紫花苜蓿和黑麦草等作物种植,提升耕地质量的同时促进了贫困地区农户增收及产业发展(如习水、关岭、晴隆等地),助力乡村振兴;社会效益方面,带动了部分新型经营主体就业,同时保障少数缺乏劳动力的家庭收入;生态效益方面,一是采取绿肥种植、增施有机肥等技术手段,有效增强土壤保土保水能力,减少土壤耕层破坏,水土流失有所减轻,局部石漠化程度得到缓解;二是休耕期间禁用化肥和农药,缓解长期使用大量化肥、农药造成的面源污染、水污染等问题。

2.4 休耕理念深植

自休耕工作开展以来,各试点县(市、区)通过广告标语、宣传册和互联网等方式宣传休耕的相关政策及重大意义,逐步向大众植入休耕理念。许多参与休耕的农户对土地闲置或休耕不再持反对或排斥心理,未参与休耕的部分农户及劳动力缺乏的家庭表达出强烈的休耕意愿,为今后贵州省实施类似的耕地保护政策打下基础。

3 贵州耕地休耕存在的主要问题

3.1 休耕连续执行难度大

部分签订休耕协议的农户存在毁约现象,休耕地块出现休耕与种植交叉进行的情况。休耕项目实施秉承充分尊重农户意愿原则,不能一刀切式地强迫农户继续休耕,同时项目实施之初对休耕实施主体缺少行之有效的约束机制,难以约束未按计划实施休耕的农户,使得部分试点区域休耕难以连续执行。

3.2 休耕地块实施成本高

休耕试点区域中,凤冈县休耕地块在辖区内的13个乡镇皆有分布,其中镇远县焦溪镇茶园村、焦溪村以及金堡乡羊满哨村、辽家坳村等休耕地块呈零星状分布,空间分布较为分散。习水、开阳和松桃等地部分休耕地块存在临时调整或更换现象。休耕地块分散且不稳定,不仅加大休耕实施难度,难以达到休耕效果,同时会耗费更多的时间和人力成本。

3.3 休耕地块管护力度不够

休耕补助发放要经过试点村、试点乡镇验收及公示等工作后才能将补助资金兑付给休耕农户或新型经营主体,间隔时间较长。一开始愿意休耕的农户或新型经营主体利益未得到及时保障时,休耕意愿越来越弱,对休耕地管护投入越来越少。此外部分缺乏劳动力的家庭难以投入更多劳动力进行管护,以致出现休耕地撂荒、成为灌木林地等情况,与耕地休耕休而不荒、休而不废的理念相悖。

3.4 休耕技术模式推广力度不够

各试点区域休耕技术模式仅在规划的休耕地块内开展,未广泛推广到其他非试点区域,也未能及时将部分区域休耕实施取得较好效果的休耕模式引入其他试点及非试点区域,推广力度不足,实施范围有限。利用有机肥培肥地力的技术措施仅在晴隆县、兴义市开展,在各试点区域运用推广少,整体休耕成效不显著。

4 贵州耕地休耕的对策建议

4.1 建立休耕奖励约束制度

在休耕实施之初,应建立完善的休耕制度,明确各主体的权利、责任和义务,以多方参与、积极配合的形式推进休耕工作。以任务指标为约束,对休耕任务完成较好的实施主体给予表扬和奖励,如可通过其他支农投入给予一定物资奖励,以奖促休;对执行不到位的,进行通报批评、追责。以任务精准为前提、管理精准为手段、补助精准为结果建立完善的评价制度,保障实施主体休耕的有效性和连续性。

4.2 做好休耕区域规划

坚持生态优先与综合治理,以石漠化问题突出的重点区域开展休耕工作,对休耕地采取保护性措施,确保耕地可耕性的同时达到石漠化生态逐步修复及综合治理目的。精准选定休耕地块,确定休耕范围及休耕地块前,提前对试点区地块进行评估,做好与休耕农户的交流工作,以农户自愿休耕、短期内不再种植、同意流转且相对集中分布的耕地开展休耕,对于农户可能有争议或纠纷的地块不做规划,划定休耕范围及休耕地块后要与农户进行多次确认并签订协议,确保休耕地块的稳定性和相对集中性,减少休耕实施成本。

4.3 落实休耕补助政策

通过基层人员的走访了解、农户之间的相互监督对休耕地块进行定期或不定期监督检查,了解休耕农户和新型经营主体的相关动态,从人力、物力等方面协助休耕实施者落实地块监管责任。县级以上相关部门需加大休耕补助资金的统筹力度,强化执行落实,及时将休耕补助兑付给休耕实施者。不同区域、不同农户的耕地质量水平存在差异,从补贴公平角度更好地提高农户休耕积极性,根据各地区土地生产力水平、土地流转价格、作物种植成本等因素进行科学评估,合理测算补助标准,实行差别化、动态化补贴政策,不断完善补贴机制及相应配套设施,切实保障农户利益,提高休耕成效。

4.4 集成推广休耕模式和技术措施

贵州省各休耕试点区域之间地域差异大,但自然休耕+绿肥种植或绿肥种植的休耕模式在大多休耕试点区域已成功进行实施,13 333 hm2休耕地中有1/2以上耕地面积采取了绿肥种植模式,在其他非试点区的小季作物种植期可多种植绿肥作物,逐步实现大面积耕地的用养结合。此外,有机肥在改土培肥、提高作物品质与产量、降本、改善环境等方面作用显著[11-12]。为更好地提升耕地质量,提高土地利用效益,同时实现化肥零增长,可着力推广有机肥的使用。建立和完善有机肥建设的奖励、约束机制,通过物资补贴方式引导和鼓励农民广辟有机肥源,推广秸秆还田处理技术,使积、制、用有机肥活动经常化、制度化,有效保障部分实施主体的利益。

5 结语

贵州山区石漠化问题典型,生态保护压力较大。通过连续3年休耕,休耕试点区域已形成一定休耕模式,休耕成效初显,耕地地力水平有所提升,生态环境呈向好之势。但生态环境保护不是一朝之力,在今后的农业农村发展中,可将耕地休耕制度作为农业农村生态环境保护和生态文明建设的重要任务,持续推进、常抓不懈。针对休耕实施过程中存在的休耕连续执行难度大、休耕地块管护力度和技术模式推广力度不够、休耕地块分散且不稳定、实施成本高等问题,可从建立休耕奖励约束制度、做好休耕区域规划、落实休耕补助政策及集成推广休耕模式和技术措施等方面进行应对。