从“衣冠文物之国”到“中华复兴曙光”

——中国古名“震旦”的词义流变

任 晔

(中国人民大学 历史学院,北京 100872)

“震旦”(梵文Cīna-sthāna)与“支那”(梵文Cina)同为梵文舶来词,系古代印度对中国的称谓。梵文“Cina”本有“文物、思维、智巧”之意[1],“sthāna”意为“地点、位置、住宅、住所”[2],“震旦”与“支那”词源相近,词义相似,皆带有对中国文明的赞赏。“震旦”传入中国后,被用作超越各朝“国号”的中国“国名”[3]。然而,1897 年梁启超《记东侠》“中国、日本,同立国于震旦,画(划)境而治,各成大一统之势”[4],此处“震旦”近于“东亚地区”。梁启超为何将“震旦”用作“东亚”,“震旦”一词在中国派生出了哪些别义,是本文关注的要点。

同为古代印度对中国的称谓,“震旦”与“支那”在近现代中国的境遇迥异。一方面,学界对“支那”的研究开展较早且成果丰硕,而对“震旦”词义流变尚无专文研究;另一方面,在“支那”被视作对中国蔑称而遭到国人强烈抵制的同时,“震旦”却被各界人士广泛使用,如王拱璧主张以“震旦”取代“支那”作为中国的别名[5]。“震旦”何以被近代国人青睐,“震旦”一词在近代中国又有怎样的概念和意涵,是本文关注的另一要点。本文通过梳理“震旦”在中国的词义流变,回答“震旦”被梁启超用作“东亚”的原因,并对“震旦”一词在近代中国的广泛使用做出解释。

一、“震旦”的梵文本义:“衣冠文物之国”

“震旦”作为古代印度对中国的称谓,随佛经汉译与传播流入中国。目前可见最早将“Cīna-sthāna”译作“震旦”者(“Cīna-sthāna”一度被译为“真丹”[6]),为东晋时期印度僧人帛尸梨蜜多罗所译《佛说灌顶经》:“阎浮界内有震旦国,我遣三圣在中化导。人民慈哀礼义具足,上下相率无逆忤者。震旦国中,人民葬法庄严之具,金银珍宝刻镂车乘,飞天仙人以为庄严”[7]。经文描绘的“震旦国”文明开化、经济富饶,既反映出古代印度对于中华文明的赞赏,也合乎梵文“震旦”文物之国的本义。

受“震旦”梵文本义影响,南北朝时期亚洲诸国给中国政权递交的国书中,以“震旦”称中国的同时,往往伴随着对中国衣冠文物、先进经济文化的赞美。如:南朝宋元嘉十年,东南亚呵罗单国表文:“于诸国土,殊胜第一,是名震旦”[8]。梁天监初年,中天竺国表文:“国中臣民,循行正法,大王仁圣,化之以道……于彼震旦,最为殊胜”;天监十七年,东南亚干利国表文亦有“于诸国土,殊胜第一,是名震旦”;梁大通元年,东南亚盘盘国表文:“扬州阎浮提震旦天子:万善庄严,一切恭敬……道俗济济,并蒙圣王光化”等[9]。早期中国佛教论著,也不乏以“文物之国”释义“震旦”者。如北宋僧人智圆《涅槃玄义发源机要》:“真丹者,或云:震旦、旃丹、指那、指难,皆梵音赊切也……此云文物国,即赞美此方是衣冠文物之地也”[10];南宋僧人志磐《佛祖统纪》:“震旦,又真丹、又支那。此云汉地。东方文物之国也”[1]330。

“衣冠文物之地”“东方文物之国”,体现着“震旦”本义对中华文明的赞赏,也反映该词指代中国而不限于特定王朝。前文所引之宋、梁被称作“震旦”,隋、唐亦可分享“震旦”称谓。《续高僧传》记载,中天竺摩竭提国曾因地震偶获一石碑,碑文云:“东方震旦,国名大隋,城名大兴,王名坚”[12]。《旧唐书》记载,贞观十五年尸罗逸多自称摩伽陀王,太宗遣使赐予玺书,尸罗逸多问其左右“自古曾有摩诃震旦使人至吾国乎?”[13]。无论中国王朝如何更替,亚洲诸国仍以“震旦”称呼中国,与宋、梁、隋、唐等国号并行不悖。

隋代学士费长房在《历代三宝记》中明确解释了作为国名的“震旦”与作为国号的“汉”“晋”之别:“东国,总言脂那。或云真丹、或作震旦。此盖取声,有楚夏耳。若当称汉,汉止刘氏。前汉、后汉两代一号。后汉禅魏,魏弱三分政有吴蜀,魏虽吞蜀还复禅晋。自晋统驭,十割九州,岛地各有主。译经依处,人处既异,翻则不同,须依帝王称谓甄别”[14]。

南宋僧人志磐在《佛祖统纪》中,进一步阐释了“震旦”国名与“周、秦、汉、晋”国号的区别:“赡部一洲在西为五印度……东则震旦。皇王周孔之所化,是为君子之国……如此方周千八百国、春秋七十余国、秦七国、魏三国、晋十六国。或离或合,为国不一,要不出此一境也……同一震旦,而周、秦、汉、晋为号不同”[11]316。此处对“震旦”的解释涉及两个层面:文化层面,“震旦”继承发展了周孔思想为代表的中华文化;地理层面:“震旦”为印度以东中华文明的影响范围,其核心区域基本不变而具体边界视历代王朝控制能力有所变化。同书所录《东震旦地理图》[11]312(见图1)可资佐证:

由此观之,印度对中国的“震旦”称谓,既被亚洲诸国采用,也得到中国士绅、僧侣接受,往往与对中华文明的赞美之词相伴出现,并被视作超越历代政权国号的“国名”而存在。

二、“震旦”的中文别义:“东方日出之地”

陈寅恪提出,随着佛教在华传播与信徒激增,两晋以降出现了僧侣借中国传统思想文化资源解经释义的“格义”现象。如东晋竺法雅“以经中事数拟配外书,为生解之例”;唐代圭峰大师宗密“疏《盂兰盆经》阐扬行孝之义,作《原人论》而兼采儒道二家之说”[15]。随着“格义”现象流行开来,隋唐部分僧侣借《周易·说卦传》“万物出乎震,震东方也”[16]的八卦方位理论和《周易正义》“以震是东方之卦,斗柄指东为春,春时万物出生也”[17]思想释义“震旦”。由此产生“东方日出之地”的别义,并在南宋佛学名著《翻译名义集》采信后得到广泛流传,对近代国人的“震旦”认识产生了深远影响。

以“东方”释义“震旦”,最早见于唐贞观年间法琳《辩正论》:“《娄炭经》云:‘葱河已东,名为震旦’。以日初出,曜于东隅,故称震旦……中天竺国则地之中,震旦自可为东”[18]。初唐道宣《广弘明集》完整收录了法琳以上文段[19];盛唐大觉《四分律行事钞批》亦采信“以日初出,曜于东隅,故曰震旦”[20]之说。

伴随“东方”释“震旦”现象,“震旦”一词逐渐褪去梵文“文物之国”本义,滑向由“震,东方也”派生出的别义“东方日出之地”,以至于南宋僧人法云完全以中华传统思想资源释义“震旦”,并斥《华严音义》的翻译为“不善华言”:“震旦,或曰真丹、或云旃丹。琳法师云:‘东方属震,是日出之方,故云震旦’。《华严音义》翻为‘汉地’,此不善华言。《楼炭经》云:葱河以东,名为震旦。以日初出,耀于东隅,故得名也”[21]。

《翻译名义集》作为佛经释义的重要工具书,对“震旦”的定义深刻影响了后世僧俗,以至于明初僧人一如注释《法华经》时,引用上述文段后写下“据此,则震旦非梵语矣”[22]按语。既然“震旦非梵语”,那么从中华传统思想出发解释“震旦”更显理所当然,以至于明清僧人直接引用儒家经典和八卦理论解释“震旦”。万历年间如愚《妙法莲华经知音》有“震旦(亦名真丹),西域谓中国之名,盖中国在天竺之东。琳法师云:‘东方属震’。日始出,曰旦。《易》注:‘一阳始生二阴之下,震而动也’;《诗》云:‘旭日始旦’”[23]。清康熙年间,大义《妙法莲华经大成悬谈》载“震旦,即我国之名。按八卦东方属震,为群动之首,故曰震。以震为雷,一阳初动义故。旦者,日出之始也,以此方乃日初出之处。故《诗》云:‘旭日始旦’。二义和合,故曰震旦”[24]。

从初唐法琳“以日初出,曜于东隅”[18]到清代大义“八卦东方属震,为群动之首,故曰震……旦者,日出之始也,以此方乃日初出之处”[24],本为梵文舶来词的“震旦”,在历代僧侣的诠释下褪去了“文物之国”本义,树立起“东方日出之地”别义。国人对“震旦”的理解,也从文化层面上对中华典章文物的肯定,蜕变为地理层面对中国居于东方日出之地的描述,而“震旦”释义的转变也使其概念边界发生了变化,从而影响到梁启超对“震旦”一词的理解。

自汉魏以来,中国士人就已认识到日本处于中国以东。如《汉书·地理志》:“乐浪海中有倭人,分为百余国,以岁时来献见云”[25];《三国志·魏书·东夷传附倭传》:“倭人在带方东南大海之中,依山岛为国邑”[26]。晚唐时人韦庄《送日本国僧敬龙归》的这种方位认识更加鲜明:“扶桑已在渺茫中,家在扶桑东更东。”[27]。如果中国被称为“震旦”只因“八卦东方属震,为群动之首,故曰震……旦者,日出之始也,以此方乃日初出之处”[24],那么处于中国以东的日本也有理由被视作“震旦”或者“震旦”的一部分。在这种逻辑下,1897年梁启超《记东侠》写到“中国、日本,同立国于震旦”[4];同年《论君政民政相嬗之理》又一次把“日本”置于“震旦”的空间范围之内,提出“日本为二千年一王主治之国……盖地球之运,将入太平,固非泰西之所得专,亦非震旦之所得避”[28]。不过,纵观《梁启超全集》,其将“震旦”用作“东亚”者并不多见,更多时候是与同时期张之洞、黄遵宪、严复、刘师培、章太炎等士人一样①,将“震旦”用作中国的国名别称。值得注意的是,明清僧俗在对“震旦”作“东方日出之地”解释时,以“八卦东方属震,为群动之首”解“震”字,以《诗经》“旭日始旦”释“旦”字[23-24]。二字结合,既有东方之地含义,又有旭日初升意象。近代以来,随着民族危机逐渐加深,企盼中华复兴的国人越发青睐“震旦”别义中“旭日东升”的元素,以东方冉冉升起的旭日,寄托民族复兴的美好愿望。于是“震旦”一词与英文“Aurora”(曙光)、法文“Auroram”(曙光)对译而实现概念定型,而具有“中华复兴曙光”新义的“震旦”更得到广泛使用,一度成为时代热词。

三、“震旦”的近代新义:“中华复兴曙光”

在民族危机日益加深,国人复兴愿望越发深切的近代中国,“震旦”别义“东方日出之地”中原有的“日出”意象受到格外关注。人们将冉冉升起的旭日与必将崛起的中国相关联,使用“震旦”时往往配有“旭日”“雄鸡”“醒狮”等图案,暗含着对中华复兴的美好祝愿。

民国初年,新兴的共和政权一度给国人带来无限希望,形成了一股组建政党、参政议政的热潮。1912年,统一党成立政务讨论会以参与宪法制定工作,“又以讨论结果不可不发表于文字”,于次年创办《震旦》月刊,“盖欲大众研究一定方针,俾本党议员将来即可在议会提议实行,以谋国家幸福而为吾党之光”[29]。统一党人以“震旦”为刊名,取其“旭日初升”之义,寄托着中华复兴的希望,这从《震旦》创刊号登载的各方祝词中得以体现。财政总长周学熙写到“东方未明,太白睒睒。旭日一晖,万晦斯显。狮梦既醒,龙战亦偃……扬我国光,视此左券”;贵州都督唐继尧更明确表示“《震旦》报出,日耀东方”[30]。《震旦》月刊封面的“旭日”和“醒狮”元素(见图2),更直观反映出“中华复兴曙光”的时代新义。

与此相同,民国时期以“震旦”为名号者,常与“旭日初升”“雄鸡报晓”的图像元素相伴出现。如震旦机器铁工厂的“鸡球”商标[31](见图3):

图3 震旦机器铁工厂鸡球灭火器商标(1930 年)

上海震旦学院(后改称震旦大学)的校徽(见图4)和校办刊物封面(见图5、图6):

图4 《震旦学院章程》(封面印有校徽)

图5 《震旦学院杂志》封面(1918 年)

图6 《震旦杂志》封面(1933 年)

甚至汪伪时期的震旦化学制药厂,其商标(见图7)中也含有雄鸡和旭日等元素,并以“鸡鸣震旦”自我标榜[32]:

图7 震旦化学制药厂商标(1944 年)

民国时期“震旦”一词与“旭日”的密切关联,体现了时人借旭日初升的意象,寄托中华民族复兴希望的美好愿景。梁启超1924 年为泰戈尔赠名“竺震旦”时的说明,也是这一心理的生动体现:“印度人从前呼中国为‘震旦’,原不过是‘支那’的译音。但选用这两个字却含有很深的象征意味。从阴郁暗淡的状态中轰然一震,万象昭苏,刚在扶桑浴过的丽日从地平线上涌现出来(旦字末笔表地平),这是何等境界”[33]。在这种心理作用下,以“旭日初升”“曙光初现”解读“震旦”的事例比比皆是。如马相伯所办震旦学院,以“震旦”为中文名,以“Aurore”为法文名,“就是取‘中国之曙光’之意”[34],“校名寄托了马相伯对学校的美好祝愿。马相伯把‘震’卦图形作为校徽,并以欧洲谚语‘Per Auroram ad lucem(从震旦到光明)’作为校训”[35]。震旦学院(震旦大学)毕业生在回顾校史时,也以“中华曙光”解读母校校名[36]。

除将“震旦”对译法文曙光一词“Aurore”外,英文单词“Aurora”也与“震旦”实现对译。如二战中表现优异,曾击毁敌军巡洋舰1 艘、驱逐舰10 艘的英军Aurora 号轻巡洋舰,被中国《民国日报》《申报》《大公报》等各大报刊译为“震旦号”[37]。教育学家鲁洁回忆求学经历时,写到“那个中学是震旦女中。震旦嘛,就是《圣经》里面的Aurora,太阳升起的意思”[38],可见震旦女中的学生对校名的解释就是“Aurora(曙光)”和“太阳升起”。

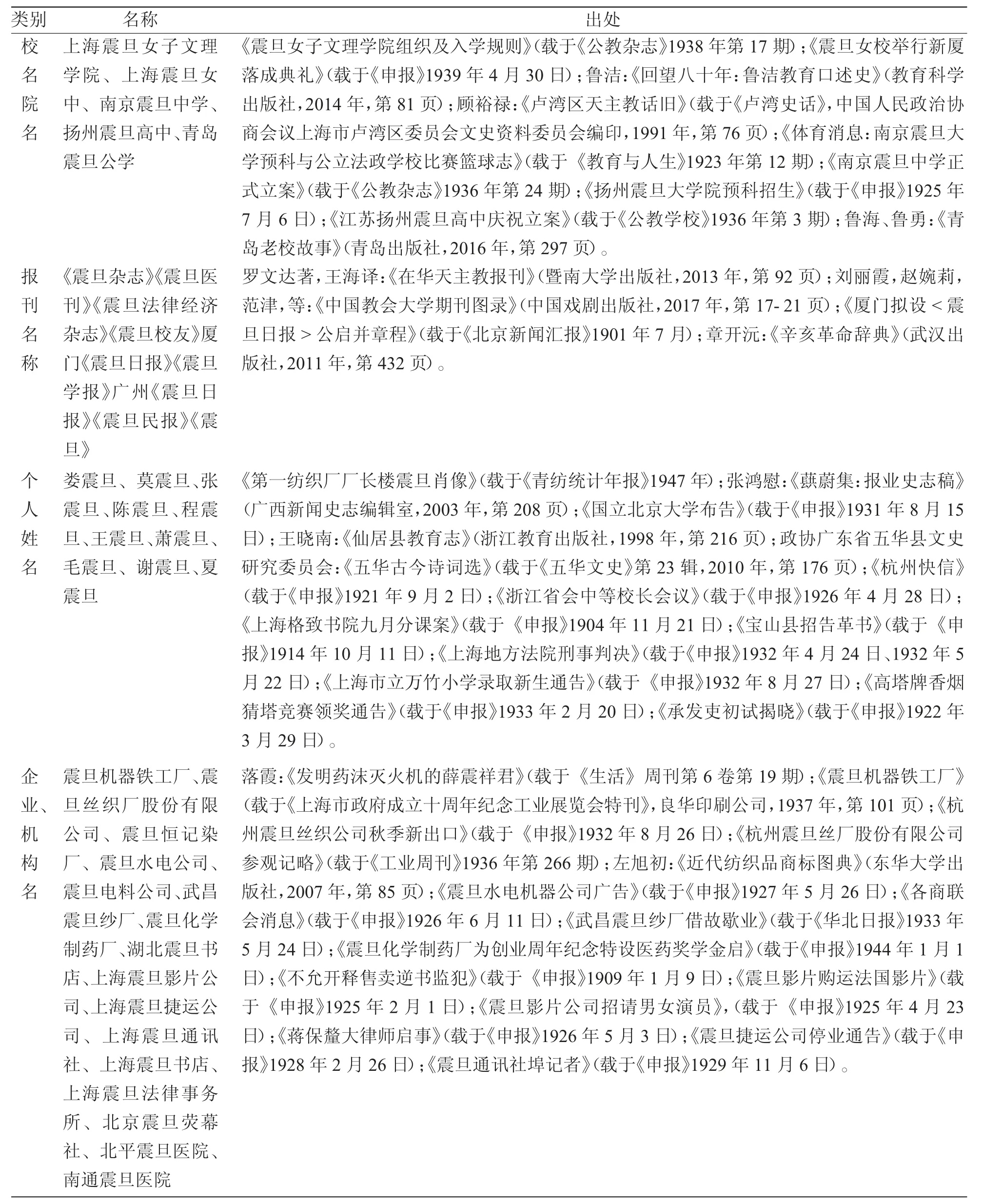

自此,“震旦”一词在中国经历了由“衣冠文物之国”本义到“东方日出之地”别义,再到“中华复兴曙光”的词义流变,在与英文“Aurora”、法文“Aurore”对译后实现了概念定型,被赋予“中华复兴曙光”新义的“震旦”一词,受到社会各阶层的喜爱,在民国时期被广泛用于各类企业机构、校名院名、报刊名称乃至个人姓名,成为时代热词。表1 记录了民国时期“震旦”使用情况及相关文献出处。

表1 民国时期“震旦”使用情况简表

“震旦”一词“中华复兴曙光”时代新义,被普遍用作期盼民族复兴、国家富强的绝佳寄托,得到广泛传播。1921 年,爱国学生莫国史离开清华大学后,改名“莫震旦”,认为此名含有“东方震动,旦日跃出”之义[39]。1934 年杭州震旦丝织公司在宣传主打产品“复兴绸”时,强调“维护国货与复兴绸业之意旨”,表示“特冠以复兴二字为名……或足引起同业天良之激发、共同努力于国产绸缎之推销、以期迈进于绸业复兴之境域”[40]。发明家薛震祥创办震旦机器铁工厂,并为挽回利权、改变对进口消防器械的依赖,立志“用其创造精神与能力替中国自创一种药沫灭火机来”[41]。经过六年的反复试验,终于发明了畅销海内外的“震旦鸡球牌药沫灭火机”[42]。灭火机以“鸡球”为商标,旭日、雄鸡为图案,于广告醒目处明确表示“完全国货”[43],并积极参加政府举办的国货展销会,致力于实业救国事业[44]。抗战期间,震旦机器铁工厂随政府西迁重庆,为长期抗战和大后方建设贡献力量[45]。

四、结语

从“衣冠文物之国”本义到“东方日出之地”别义,再到“中华复兴曙光”这一近代新义,“震旦”一词在中国经历了千年的词义流变并最终通过与英文“Aurora”(曙光)、法文“Auroram”(曙光)的对译而实现概念定型。时至今日,以“震旦”为名的企业机构如震旦(中国)有限公司、震旦(江苏)企业发展有限公司、上海震旦职业学院等,均以“旭日”为图案、以“Aurora”为英文名称。恩格斯提出,“每一个时代的理论思维,包括我们这个时代的理论思维,都是一种历史的产物”[46]。“震旦”的词义流变背后,既受中华传统思想文化的深刻影响,也有人们在不同时代背景和内外形势下的主动选择。

在“震旦”出现“东方日出之地”的别义后,也曾有僧人从梵文本义出发进行辨伪。唐天宝年间,湛然揭示出法琳《辩正论》的“震旦”错释问题:“琳法师释云:‘东方属震,是日出之方,故云震旦’。《新婆沙》云:‘脂那’。《西域记》云:‘至那’。此声并与震旦、真丹相近故,故知并属梵音”[47];五代吴越国景霄对以震卦理论释义“震旦”的现象做出辨伪:“梵云震旦,或云真丹、栴丹、指那、指难,皆梵音轻重……望此为震宫,旦谓朝旦,以日初出照于东隅其如丹。亦云其丹等,此非故也”[48];北宋智圆为“震旦”正名:“真丹者,或云震旦、旃丹、指那、指难,皆梵音赊切也……或谓日出东隅、其色如丹,故云震旦、真丹者,此皆讹也”[49]。然而他们的努力并不能阻止“东方日出之地”别义对“衣冠文物之国”本义的取代。“东方日出之地”的别义被国人广泛接受的重要原因,就在于它更接近中国传统思想文化资源且贴近“震旦”二字的字面意义[50]。

近代以来,随着民族危机日益加深,渴望中华复兴的国人格外关注“震旦”别义“东方日出之地”中的“日出”意象。人们将冉冉升起的旭日与必将崛起的中国相关联,将“震旦”一词与“旭日东升”图案配合使用,将中文“震旦”与英文“Aurora”、法文“Auroram”对译,派生出“中华复兴曙光”的近代新义。“震旦”因此在晚清时期一度被士人用作中国国名别称,民国时期更是被众多企业、机构、个人选为名称,成为时代热词[51]。“震旦”一词在近代社会派生出“中华复兴曙光”的时代新义绝非偶然,而是反映了中华儿女追求中华复兴、期盼国家富强的美好心愿。在“震旦”的“中华复兴曙光”时代新义下,近代国人以不同方式为实现民族复兴的共同梦想而贡献力量。

注释:

①分别是:(清)张之洞:《劝学篇·知类第四》,上海书店出版社,2002 年,第14 页;(清)黄遵宪:《锡兰岛卧佛》,[加]施吉瑞:《人境庐内:黄遵宪其人其诗考》,上海古籍出版社,2015 年,第256 页;严复:《<原富>按语》,《严复集》第4 册,中华书局,1981 年,第894 页;刘师培《攘书》中的“震旦”使用分别见于《华夏篇》《苗黎篇》《溯姓篇》《渎姓篇》《史职篇》《周易篇》和《正名篇》,民国铅印本刘申叔先生遗书本;章太炎《訄书》中的“震旦”使用分别见于《原人第十一》《订文第二十五·附正名杂议》《定律第三十八》,光绪三十年重订本(1904)。