宋四郎墓铭砖书法面貌成因臆解

⊙ 王沛然

弁言

宋四郎墓铭砖现存于洛阳古代艺术博物馆唐宋厅宋四郎墓室。当前,针对宋四郎墓的研究成果颇丰[1],但多集中在墓葬规制、墓室建筑、墓室壁画、雕塑等领域,而对《测绘简报》中提及的“两补间铺作内侧泥道栱和令栱均被截断,其间嵌入方形铭砖一块”中的“方形铭砖”一物,鲜有关注。至多视其为墓门的装饰物,或于墓室建造过程的简介中,粗略带过。

纵有少数学者留意此铭,但研究重点仅集中在对于铭砖文字、内容的辨识,句读、年代的判别等方面,倾向于文字学、文学及史学领域的研究。[2]从艺术视角切入,探讨宋四郎墓铭砖价值的研究,目前在学界仍属空白。因此,笔者试图在细读铭砖书法的基础上,从文体格套与艺术实践中的格套问题入手,进一步辨析宋四郎墓铭砖文字刻写上石后状态的优劣,并结合部分相近时代、相似阶层的铭砖文字,论证北宋末年墓志文体格套与宋四郎铭砖书法呈现形态的关系问题。

一、宋四郎墓铭砖的书法面貌

关于宋四郎其人,史料并无详细记载。研究者根据宋四郎墓室内部装潢特征以及墓志铭砖刻写内容等线索,基本认同其为乡绅身份。缘乎此,我们可以做出如下判断,即建造宋四郎墓的工人,几乎不可能为彼时的顶级工匠。而对于此类墓室中刻工的身份及艺术造诣问题的讨论,则并非如这位墓主人生平一般难寻踪迹。学者杨爱国曾提出这样一种观点:

那些负责上石的石刻艺人可能也多少能识几个字,否则,不仅不易把文字刻到石头上去,更难向人们解说画面内容,尤其是那些有特定内容的画面,如历史人物故事、墓主的事迹等。[3]

宋四郎墓中铭砖书法的生成即可视为类似情形,铭砖书法的具体内容如下:

宋四郎家外宅坟,新安县里郭午居住,砖作人贾博士、刘博士,□住张窑,同共砌墓。画墓人杨彪,宣和捌年贰月初一日大葬记。[4]

由上可知,墓文中同时提到墓主人宋四郎,砖作人贾博士、刘博士,画工杨彪,但未提及刻写此铭砖的刻工。故而,宋四郎墓铭砖的刻工极有可能是由“多少能识几个字”的画墓人杨彪兼任完成的。在明晰了墓文铭刻过程的分工后,我们可以进一步细读刻文。刻文中的“一” “贰” “四” “捌” “年” “日”“初”“大”“葬”“记”等字,无论就单字的结体抑或是刻制的线条而言,均可与诸法帖中类似形态的字相媲美。

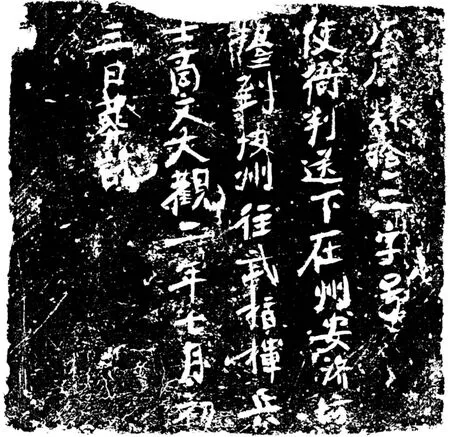

宋四郎墓铭砖 选自《新安县石寺李村北宋宋四郎砖雕壁画墓测绘简报》

但观诸如“砖”“刘”“窑”等字,却有不得笔之感。在同一刻工凿刻同一方题记的情况下,上述文字刻写无论从字态抑或是线条的表现上都差异巨大。值得注意的是,此种现象并非个例。与宋四郎墓处于相似时代,且涉及相近墓主身份的陕州漏泽园墓葬群铭砖文字[5],亦呈现出相似的特点。

陕州漏泽园共考古出土372块墓志,有275块可辨识文字。其中,除部分文字缺损的铭砖不涉及“葬”“记”二字的书写外,关于数字及年、月、日等字的书写,几乎涵盖陕州漏泽园全部可辨识的铭砖。此处,笔者选取刻制明确埋葬时间标识的十多块铭砖,作为与宋四郎墓铭砖内容比较的对象。铭砖释文分别如下:

M0418铭砖 选自文物出版社《北宋陕州漏泽园》

甲子捌拾八字号,递送配军番部遇□,城东厢郭再立店□身死,崇宁四年十二月二十九日;□□玖拾□□□□,东门递铺身死兵士杨和,崇宁四年十二月二十九日葬埋讫;名字号,熙州第六十四指挥兵士唐吉,年约五十三四岁,崇宁五年十二月十九日葬埋记;名字号,熙州保宁第六十四指挥兵士唐吉,年约五十三四岁,崇宁五年十二月十九日埋记;丙寅拾二字号,城东厢身死,不知姓名军人,崇宁五年十二月二十一日葬讫;表字号,东京宣武指挥兵士张宁,年约三十七八岁,崇宁五年十二月二十三日埋葬记;正字号,本县南村百姓张仁福,年约六十六七岁,崇宁五年十二月二十四日葬埋记;空字号,城东厢身死,不知名军人,年约四十六七岁,崇宁五年十二月二十七日葬埋记;戊辰贰字号,使衙判送下在州安济坊抬到解州莲花铺,兵士李忠,大观二年正月十九日葬讫;戊辰肆拾三字号,使衙判送下在州安济坊抬到汝州,往武指挥兵士商文,大观二年七月初三日葬讫;己巳陆拾柒字号,左厢贫子院抬到本府,妇人袁小姐,□观三年……;甲子假,左厢贫子院贾青状抬□到本府,人妇人袁小姐,二月二十六日收管,当日葬埋讫;庚午八十四字号,左厢抬到□州,百姓郑吉,大观三年十二月廿三日收埋讫;庚午八十五字号。永定厢抬到王□,社妇人阿郭,大观□年十二月二十四……庚午八十七字号,司法送到河中府藩落,九十九指挥兵士戴青,大观三年十二月二十四日埋讫;甲子黄字号,崇宁四年闰二月二十五日,城东厢检讫,军将应□尸首,仵作行人藏埋。[6]

细读上述铭砖可以发现,每块铭砖无论在工匠的刻制技巧,抑或是观者的审美体验上,均存在与前文宋四郎墓铭砖书法中相似的问题,即同场域、同时间内的艺术表现,却拥有两极化的艺术面貌。显然,此种状态并非偶然。笔者由此推测,其原因应与刻工刻写的熟练程度不同有关。对于不甚识字的刻工来讲,刻写的熟练程度自然与刻写文字的出现频率有关。为何某些文字会频繁出现在不同的墓文之中?这一问题成为解决特定场域、载体中,书法书写呈现出两极化面貌的关键。那么,我们首先需要明晰北宋末年墓文撰写的某些特点。

M0267铭砖 选自文物出版社《北宋陕州漏泽园》

M0568之二铭砖 选自文物出版社《北宋陕州漏泽园》

二、双重格套下的技进乎艺

简单来讲,墓文的写作通常依赖某种程式化的撰文技巧,即凡为逝者凿刻墓志必然涉及日期、年龄等要素,故需反复提及。以陕州漏泽园墓文为例,由于其为官府主导下公益性质的合葬墓地,所以,墓文起首需写明死者所处墓室在整个园区中的具体方位,因而有黄字号、名字号、表字号、正字号、空字号等表述。埋葬地方后接续死者死亡的具体年、月、日。部分记述更为详细的墓文,则会涉及死者年龄、身份、姓名等信息。[7]显然,方位、死者、死亡时间、死亡原因等撰文要素,共同组成了墓文的整体面貌。[8]这便是所谓的“文体格套”。概括来讲,即借助某种趋向程式化的撰文手段,生成在文章框架上具有相似性的文学作品。

若细究来,“格”字在《说文解字》中解作“木长皃(貌)”,徐锴在《说文解字系传》中对此字有更进一步的阐释,称:“亦谓树高长枝为格。”在后世不断地增新去旧中,“格”字内涵逐渐向“匡正”之意靠近。而较晚形成的“套”字,则在《正字通》中被释作:“凡物重沓者为套。”重沓者,有重复为之的含义。二者合并后,词意兼具规范与重复的意涵。此后,“格套”概念的使用多集中在文学批评领域,梅珩于《“格套”“脱套”与明清传奇的创作——以“临川四梦”为中心》一文中,针对“格套”的基本义与衍生义有以下梳理:

显而易见,“格”与“套”是中国古典文艺理论中常见的批评词汇,后来又出现了“格套”连用的情形。……虽然《四库全书》收录的典籍有限,但是所收录的都是符合社会正统观念的主流典籍,据此可以推论“格套”一词在明代开始为主流批评话语大范围使用。十七种典籍中,“格套”几乎全部带有贬义色彩。……“格套”在这里指代一种文学创作过程中的固定模式,这种模式化的“作法”阻碍了个人真情实感的抒发,限制了个人文学天赋的施展,沦为文学写作中的“器”,断然不是作文之“道”。[9]

显然,“格套”一词在上述情境中以带有贬义性质的身份充当艺术评论的角色。但需要强调的是,其于艺术领域的应用,却突破了此意的桎梏。

艺术领域“格套”概念的系统使用,最早始于邢义田先生。其多适用于以汉画像石为主体的研究。此语境下的“格套”通常指画工在进行画像创作时,有固定的粉本或底稿。这些粉本或底稿是在每种主题下,由一定的结构方式组合而成的。若掌握了这些格套的基本形式与变化,在多数情况下,就可以脱去榜题直接判断画面内容。[10]“格套”概念的参与是榜题缺失情况下,解读汉画像石寓意的关键所在。“程式化”在此处不仅脱去了文学语境中显出的僵化、滞涩,更转而成为艺术创作、艺术鉴赏过程中的一种独特手段。由于格套的使用,民间工匠可在机械复制的基础上实现艺术创作的突破,而宋四郎墓铭砖书法中两极化面貌的出现,实则是文体格套与艺术格套结合的产物。

M0163铭砖 选自文物出版社《北宋陕州漏泽园》

M0165铭砖 选自文物出版社《北宋陕州漏泽园》

M0463铭砖 选自文物出版社《北宋陕州漏泽园》

因上文已证实,凡为逝者凿刻墓志必然涉及日期、年龄等要素,故刻工需反复刻写“一”“二”“四”“八”“年”“初”“日”等字,“大葬记”数字常作为墓文撰写的标志性结语使用,但铭砖中涉及的诸如墓主人、砖作人等信息则会随时变动。墓主人方的变动,自不需笔者过多言明。砖作人方的变动,笔者在此稍加谈论。据题记描述可知,砖作人贾博士、刘博士居于洛阳下属的新安县,即与墓主人宋四郎为同一地区人士。由此可推知,砖石作为墓室建材,取自本地或因运输较易、花费较少之故。而画墓人杨彪,在已有研究中被推测为洛阳人。[11]洛阳与新安县相距六十多公里。因此,杨彪既可去新安县工作,亦会前往他处谋生计,应属流动性质的画工。

缘于此,我们大概可判断出宋四郎铭砖整体呈现出差异性面貌的缘由:杨彪作为画墓人,在工作过程中遇有需要刻写墓志的雇主,便提供相应的服务,但由于画工工作的流动性质,在合作建造墓室之前,砖作人与画墓人方面并无频繁接触,或者可以猜想二者根本不相识。所以,刻工在刻写“坟,新安县里郭午居住,砖作人贾博士、刘博士,□住张窑,同共砌墓”等文字时,凿刻生硬,略显力不从心之感。同时,对于数字及“年”“月”“日”“葬”“记”等在墓文中重复出现的文字,刻工则因刻写频率高的缘故显得较为熟练,对字形、字势、线条的掌握亦得心应手。

标本采:011铭砖 选自文物出版社《北宋陕州漏泽园》

结语

古代墓室铭砖历来在考古研究中被视作一般性史料的重要组成部分。对刻于其上的文字,研究者们自然常将所录内容作为解读的重点。宋四郎墓铭砖文字在保有历史信息价值的同时,亦显露出极高的艺术价值。其有规律可循的优劣俱存的艺术表达方式,在与宋四郎墓相近时代、相近阶层的墓葬遗存——陕州漏泽园墓葬群铭砖中亦可寻见。显然,墓文中某些反复出现的文字基于特殊文体的天然规则,促使宋四郎墓铭砖书法以及陕州漏泽园铭砖书法的两极化面貌于前者的规则基础上生成。又加之刻制铭文的工匠大多识字数量有限,在他们完成文体要求必有之记叙的时候,多数涉及变量的文字内容制作略显笨拙粗疏。相较之下,格套内常用字则由于熟能生巧而颇合书韵,乃至甚具美感,直至升华为艺术层面直指情感体验的享受。穿越厚积千年的尘埃,宋四郎墓铭砖得以被赋予新的审美价值,华丽转身。以今人品评艺术的眼光看来,这又何尝不是“技进乎道”的工匠之魂的典型显现?

注释:

[1]宋四郎墓现有研究成果包括:北京大学考古文博学院、洛阳古代艺术博物馆联合发布的《新安县石寺李村北宋宋四郎砖雕壁画墓测绘简报》,叶万松、余扶危撰写的《新安县石寺李村的两座宋墓》,黄吉博撰写的《李村宋墓艺术浅说》,洛阳市文物管理局、洛阳古代艺术博物馆合编的《洛阳古代墓葬壁画》,谢虎军、张剑撰写的《洛阳纪年墓研究》等。

[2]文史界集中探讨的问题为如下两方面:其一,“□住张窑”处,□为何字?究竟是“槫住张窑”抑或“庄住张室”;其二,判定“宣和捌年贰月”一处,为撰文讹误。因“宣和”年号仅用至宣和七年,继而以“靖康”年号代替,故而不存在宣和八年之说,宋四郎墓中之所以误用“宣和捌年”,或因消息闭塞,不知改换年号之事。

[3]杨爱国.幽明两界•纪年汉代画像石研究[M].西安:陕西人民美术出版社,2006:135—136.

M0270铭砖 选自文物出版社《北宋陕州漏泽园》

M0663铭砖 选自文物出版社《北宋陕州漏泽园》

[4]俞莉娜,张剑葳,于浩然,朱柠,杭侃,徐怡涛.新安县石寺李村北宋宋四郎砖雕壁画墓测绘简报[J].故宫博物院院刊,2016:73.

[5]陕州漏泽园与新安县宋四郎墓同为北宋时期墓葬,漏泽园中有记载的年份分别为“崇宁四年、崇宁五年、大观二年、大观三年、政和六年”,与宋四郎墓文中“宣和捌年”的年代相近。且二者地理位置相距不远,入葬者身份皆不属于所谓的“精英阶层”,因而具有相当的类比性。在陕州漏泽园中发掘的849座墓中,出土有砖墓志的墓238座,墓志372块,其中大方砖墓志208块;小方砖墓志23块;大长方砖墓志50块;小长方砖墓志12块;长条砖墓志79块。样本数量众多,有一定价值。

[6]三门峡市文物工作队,编.北宋陕州漏泽园[M].北京:文物出版社,1999:153—338.

[7]与陕州漏泽园墓文内容略显不同的两点是,宋四郎墓属于私人独立的墓室,因此,减少了刻写墓室所处位置的部分。而其墓室建造较陕州漏泽园繁复,故而,详述了参与建造的砖作人、画工等人的信息。

[8]关于陕州漏泽园墓文编写的纪年与编号规律研究,《试论三门峡市郊北宋陕州漏泽园铭砖的纪年和编号》一文中有详细的分析:“文献中有两种记载。有的明确说是‘以《千字文》为号’;有的说‘今葬字号、年月日,悉镌讫砖上,立峰记识如上法’,只是笼统地说要有编号而没有讲编号一定要用《千字文》。无论怎样,编号和葬埋时间是一定要有的。徽宗皇帝曾经因为漏泽园制推行不力而多次下令地方严厉督办,甚至出现过‘州县奉行太过’的情况,从铭砖实物材料看,几乎全部都有这两项内容,显然和政府的重视有关。至于详略之殊,类型之异,说明各园在执行政令的过程中,只要在大的方面符合规定,一些技术性的具体形式则可由经办人员灵活掌握,给予发挥创造性的余地,应当说是相当成功的。”见:张新宇.试论三门峡市郊北宋陕州漏泽园铭砖的纪年和编号[J].考古与文物,2009(06):61.

[9]梅珩.“格套”“脱套”与明清传奇的创作——以“临川四梦”为中心[D].北京:中国艺术研究院,2018:4.

[10]]邢义田.画为心声•画像石、画像砖与壁画[M].北京:中华书局,2011:69—70.

[11]在《汉代空心砖的制作工艺与画像构成研究——以郑州、洛阳为中心》一文中,董睿认为:“宋四郎墓的建造者是贾博士和刘博士,而壁画的绘制者是杨彪。榜题没有注明建墓者和画墓人的籍贯,但是画墓人很可能是来自洛阳的民间画工,因为新安县与洛阳市相距仅60多公里。”见:董睿.汉代空心砖的制作工艺与画像构成研究[D].北京:中央美术学院,2013:74—75.