PNF康复技术改善脑卒中上肢运动功能的临床疗效分析

陆桂伟

(泰州市人民医院,江苏 泰州 225300)

在脑血管疾病中脑卒中较为多见,发病后极易导致肢体功能障碍[1],表现为偏侧肢体活动受限。临床资料显示脑卒中患者上肢功能恢复较下肢慢,在治疗后较多患者仍存在明显的上肢肌力低下、肌张力异常、运动障碍等问题,甚至出现屈肌痉挛模式,严重影响日常生活。为有效改善肢体运动功能,提高预后,适时采取有效的康复治疗尤为重要[2,3]。卒中后康复治疗为多措施综合治疗,目前传统针灸、理疗结合运动治疗是常用措施。运动治疗技术较多,PNF为特有的一组神经肌肉运动促进技术,能在多层面进行组合运动,可根据患者情况选择相应组合技术治疗。为进一步改善卒中患者上肢运动功能,此次将本院42名符合入组条件的患者进行分组研究,观察常规运动疗法中加入PNF技术对偏瘫患者上肢预后的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料本次试验选取了2017 年10 月~2021年03月在我院治疗的42名脑卒中患者,纳入要求:(1) 年龄在20~70 岁以内;(2) 脑卒中后1~6 月内,存在一侧上肢运动功能障碍;(3) 肩关节、肘关节可被动活动;(4) 改良的Ashworth肌张力分级在0~2级;(5) 病情稳定,能够主动配合。排除因素:(1)仅能卧床被动活动;(2)存在认知障碍、理解能力差;(3) 有精神障碍不能配合者;(4) 严重骨质疏松;(5) 心肺功能异常。所有患者均知晓此次研究并自愿参与。两组病员数据如表1,通过统计学分析P>0.05,具有可比性。

表1 两组基本资料

1.2 方法对照组患者患侧上肢采用常规康复方案。患侧上肢除采用中医针灸及理疗外,再进行患侧上肢各关节运动治疗,在关节活动范围内进行上肢同轴内主动、助力及被动运动,治疗中同时可使用Bobath技术、rood技术、上肢肌力训练、作业治疗,每日治疗一次,治疗后按要求继续家庭训练。观察组患者在采用常规康复方案同时根据患者上肢肌力及肌张力评定,在运动疗法中加入上肢相应PNF 组合技术治疗。操作时依据患者存在的问题选择合适的PNF 技术方式介入:(1) 疼痛时选择节律稳定、稳定反转、放松维持技术介入;(2) 肌力及主动关节活动度降低时选择等张组合、反复牵张、拮抗肌动态反转技术介入;(3) 被动关节活动度下降时选择收缩放松、拮抗肌反转、节律平衡技术介入;(4) 控制能力下降时选择缓慢规律的活动、拮抗肌动态反转、等张抗阻运动技术介入。治疗中注意患者肩胛骨、肩、前臂、腕、手指、拇指的相对运动方向及位置。操作时治疗师需“弓箭步” 行 “蚓状手抓握”,根据患者肌力及肌张力使患侧上肢从一侧屈曲模式至对侧伸展模式或对侧屈曲模式至另一侧伸展模式,对角螺旋,往返运动。操作中需稳定运动节律,收缩与放松兼顾,运动中适当给予相应刺激(视觉、听觉、触觉)。同样每日治疗一次,治疗后按要求继续家庭训练。

1.3 观察指标所有入组患者均采用Brunnstrom评定表、上肢运动功能评定(简化Fugle-Meyer)表(1~23项,不包含手指功能)。在治疗前、治疗半月后、治疗一月后分别进行评估。根据评定的Brunnstrom 表(除III 级痉挛期外) 等级越高说明分离运动越好;上肢运动功能评定(不包括手功能) 最高46分,分值越高说明疗效越好。

2 统计方法

SPSS26.0 软件进行数据分析,计量数据以均数±标准差(xˉ±s),采取独立样本t检验,P<0.05具有统计学意义。

3 结果

3.1 观察组在治疗一月后较多出现分离运动,上肢Brunnstrom评定优于对照组(P<0.05),如表2。

表2 上肢Brunnstrom分级

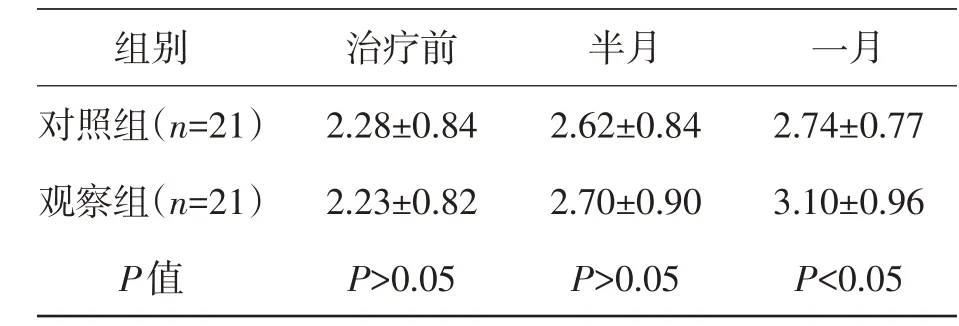

3.2 观察组治疗一月后上肢运动功能评定分值明显提高,疗效优于对照组(P<0.05),如表3。

表3 上肢简化Fugle-Meyer表(1~23项)

3.3 治疗半月后从上肢Brunnstrom 分级、上肢简化Fugle-Meyer表评定中可见观察组与对照组均有所提升,说明综合康复治疗在改善上肢运动功能上是有效的;一月后观察组较治疗前明显改善,而对照组改善较小,两组数据存在差异(P<0.05),表明在原有常规康复方案基础上加入相应PNF 技术可更有效促进上肢分离运动发生,改善上肢运动功能。

4 讨论

脑卒中为脑血管常见病、多发病,病后肢体功能的丧失,大大降低了生活质量,增加了家庭负担。在治疗中部分患者因上肢进入Brunnstrom III 期(痉挛期),上肢屈肌张力显著增高较难控制,持续痉挛导致上肢局部肌肉疼痛不适,影响上肢运动功能,甚至较多患者代偿运动导致异常姿势形成,严重影响预后。在偏瘫的恢复中需遵循人体生理发育学规律,故降低或控制脑卒中后上肢异常肌张力、改善肩关节活动度及肌力有助于改善上肢功能,提高上肢ADL 能力,增加患者康复信心。

常规的康复治疗较多是中医针灸结合康复理疗、运动治疗。常规运动治疗仅在于改善肌力、牵张异常肌张力,诱导肢体同轴面内屈伸运动发生,治疗中神经肌肉促进技术加入较少。PNF 技术是一种特有的神经肌肉促进技术,是利用人体神经生理和发育学原理,注重各种感觉(视、听、触) 的刺激输入,在多体位多层面下节律稳定性地进行旋转往返主被动及抗阻运动,从而促进神经肌肉产生运动反应[4,5]。该技术特点包含了 “节律性运动、动态反转、收缩放松、重复” 等一系列技术措施,可依据患者情况综合应用。治疗时可通过适时的感觉(视听触觉) 刺激,刺激本体感觉,结合视听觉整合,运动再学习方式,反复刺激诱发肢体做出动作纠正和改变。脑卒中患者因运动神经元损伤,肢体失神经支配,导致肌力低下、肌张力异常、关节稳定性差、关节运动异常等一系类问题。运动治疗时结合PNF 技术特点可有效促进大脑皮质功能重塑[6],改善并稳定肩胛骨运动,提高上肢关节运动的稳定性,改善上肢灵活性,改善关节活动度,增加肌力,促进神经肌肉功能的恢复[7]。因此在偏瘫患者综合康复治疗时,正确运用PNF技术可有效提高上肢控制能力。通过此次研究对比发现:对照组患者直接进行常规康复方案,治疗中患者亦可出现运动功能改善,但改善较小。观察组在此基础上根据患者相关评定内容,遵循神经生理发育规律,选择针对性的PNF技术组合,利用PNF特有的技术特点在疼痛、肌力下降、肌张力异常、关节活动受限、协调控制等方面进行了针对性的治疗,可有效降低疼痛,提高肌力,抑制上肢异常肌张力,改善关节活动度,提高运动效率[8],促进患侧上肢更好地完成各项分离运动,提高上肢综合运动能力。

5 结语

结合本次研究发现两组患者治疗后上肢功能均有好转,但观察组疗效明显优于对照组。此项研究有效证明在偏瘫患者康复治疗中PNF 技术的加入可有效降低上肢异常肌张力,促进上肢分离运动,改善上肢运动功能。此方法在工作中操作简单、方便,且能大大提高患者康复舒适感、满意度及自信心,建议大力推广实施。