全程优质护理在肝硬化患者护理中的应用价值

朱景丽

【摘 要】目的:评价全程优质护理在肝硬化患者护理中的应用价值。方法:遴选于2019年1月至2020年6月期间来我院就诊的肝硬化患者200例参与研究,经电脑盲选法分成两组(100例/组)。对照组和观察组各自采取常规护理和全程优质护理。对比两组患者ALT、ALB和TBIL水平及生活质量差异。结果:护理前,两组的ALT、ALB和TBIL水平无明显差异(P>0.05),护理后,两组的ALT、和TBIL水平均明显降低,而ALB水平均升高,并且观察组上述参数水平变化幅度均大于对照组(P<0.05),则观察组的ALT、ALB和TBIL水平明显优于对照组(P<0.05);护理前,两组肝硬化患者的生命活力、角色职能、心理健康、情绪职能、生理职能、认知功能、总生活质量及生理功能评分无明显差异(P>0.05),护理后,两组肝硬化患者的上述生活质量指标评分均明显升高(P<0.05),且观察组的各项指标评分均明显高于对照组(P<0.05)。结论:全程优质护理能明显改善肝硬化患者的肝功能和生活质量,具有临床护理的现实意义,值得进行推广。

【关键词】全程优质护理;肝硬化;生活质量;肝功能

在我国,大部分肝硬化患者为肝炎后肝硬化,少数为血吸虫性肝硬化以及酒精性肝硬化,受多种因素(酒精中毒、病毒性肝炎以及血吸虫病等)的影响,肝硬化的发病率不断升高[1]。由于肝硬化患者具有发病时间长、病情多变、恢复缓慢和容易出现腹水、继发性感染、癌变等多种并发症,对临床护理造成了一定程度的困扰[2-3]。本研究遴选于2019年1月至2020年6月期间来我院就诊的肝硬化患者200例参与研究,主要分析了全程优质护理在肝硬化患者护理中的应用价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

遴选于2019年1月至2020年6月期间来我院就诊的肝硬化患者200例参与研究,经电脑盲选法分成两组(100例/组)。观察组,男性54例,女性46例,年龄34岁~78岁,平均年龄(50.12±1.39)岁,病程0.9年~15.4年,平均病程(6.72±0.63)年。对照组,男55例,女45例,年龄34岁~78岁,平均年龄(51.27±5.26)岁,病程0.9年~15.4年,平均病程(6.68±0.57)年。两组的基线资料经统计分析后不存在差异,则两组患者具有可比性(P>0.05)。

1.2 方法

对照组:采取简单易懂的语言,讲解肝硬化的相关知识,而且对其进行常规的心理、饮食和用药等护理,按时通风和消毒病房,确保室内的空气新鲜和流通。观察组:①疾病护理。认真评估肝硬化患者的病情,而且结合肝硬化患者的自身情况,制定详细的护理内容,对患者肝硬化的严重程度有一定的掌控,严格做好相关的抢救工作;对肝硬化患者进行心电图检测工作,一旦心电图发生异常的波动,要马上进行对症处理;②生活和饮食护理。在治疗肝硬化的过程中,护理需要结合治疗方案为每一位肝硬化患者制定饮食计划,日常的饮食必须做到膳食均衡,禁止食用辛辣以及生冷等容易对机体肠道和肝脏造成严重负担的食物,不断增强肝硬化患者的抵抗能力;③心理护理。肝硬化属于一种常见的慢性疾病,患者很容易由于长时间治疗而产生负面的情绪,因此需要及时了解其心理状态,而且深入地与肝硬化患者开展交流,结合其具体的心理特点给予有效的心理疏导;④出院指导。如果患者的肝功能各项指标已经恢复到正常的水平,可以准许患者出院,认真地进行出院指导工作,结合肝硬化患者的恢复情况,制定运动方案,帮助肝硬化患者尽快地恢复至正常的生活。

1.3 观察指标

(1)记录两组的肝功能指标:丙氨酸氨基转移酶(ALT)、血清白蛋白(ALB)和总肝红素(TBIL)水平。(2)采取健康调查简表评估肝硬化患者的生活质量,包括以下8个维度:生命活力、角色职能、心理健康、情绪职能、生理职能、认知功能、总生活质量及生理功能。

1.4 统计学分析

采用SPSS 21.0统计学软件进行数据分析。计数资料采用(%)表示,进行χ2检验,计量资料采用(χ±s)表示,进行t检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

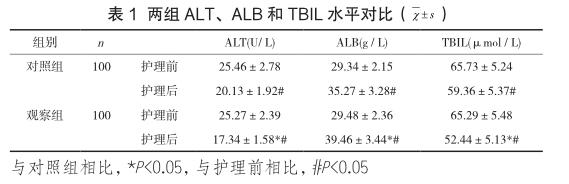

2.1 两组ALT、ALB和TBIL水平对比

护理前,两组的ALT、ALB和TBIL水平无明显差异(P>0.05),护理后,两组的ALT、和TBIL水平均明显降低,而ALB水平均升高,并且观察组上述参数水平变化幅度均大于对照组(P<0.05),则观察组的ALT、ALB和TBIL水平明显优于对照组(P<0.05),组间各数据差异均有统计学意义,见表1。

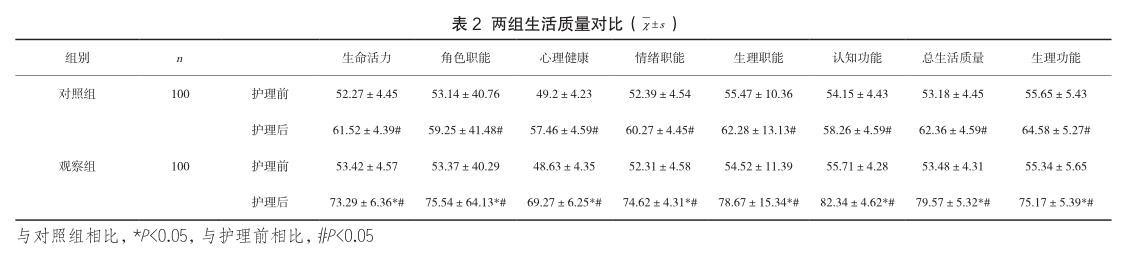

2.2 两组生活质量对比

护理前,两组肝硬化患者的生命活力、角色职能、心理健康、情绪职能、生理职能、认知功能、总生活质量及生理功能评分无明显差异(P>0.05),护理后,两组肝硬化患者的上述生活质量指标评分均明显升高(P<0.05),且观察组的各项指标评分均明显高于对照组(P<0.05),组间各数据差异均有统计学意义,见表2。

3 讨论

肝硬化患者的病理组织学表现主要包括肝细胞大范围的发生坏死、残存的肝细胞出现结节性再生、形成结缔组织增生和纤维隔,最终使肝小叶受到破坏,进一步形成假小叶,而且可以逐步使患者的肝脏变形和变硬,进一步形成肝硬化[4-6]。肝硬化患者的致病因素比较多,病毒性肝炎、酒精中毒、胆汁淤积、血吸虫病、工业毒物药物、营养障碍、循环障碍和代谢障碍等均能引起肝硬化的发生[7-8]。大多数的代偿期肝硬化患者没有明显的症状,或者肝脾轻度肿大,出现轻度的乏力症状;失代偿期肝硬化患者容易出现腹胀、胃肠功能紊乱以及食欲减退等消化道症状,乏力以及消瘦等全身症状,还易出现门脉高压、贫血、内分泌障碍和低蛋白血症等多种症候[9-10]。肝硬化患者一旦發病,其发生继发性感染、癌变和腹水的可能性会明显增加,因此在治疗的临床过程中,需要对肝硬化患者实施护理干预,以保证肝硬化患者的病情获得良好的控制[11]。全程优质护理属于在普通护理干预基础之上而进行的提升,在实施的具体过程中可以以患者自身作为中心,其更具有人性化和个性化的特征,而且充分结合治疗的具体内容进行护理干预,有效地将护理内容贯穿至治疗的全过程中[12-13]。将全程优质护理应用在肝硬化患者的护理过程中,因为肝硬化属于一种慢性代谢性疾病,而且在疾病的初期并没有明显的特异性表现,加上肝硬化患者对于疾病的认知普遍比较缺乏,从而容易出现不在意或者忽视的心理,容易造成疾病不断的发展[14]。进行全程优质护理,不但可以提升肝硬化患者的生理状态,有效确保其生活质量,而且可以围绕肝硬化患者进行健康宣教,讲解肝硬化相关的信息,使肝硬化患对自身有深入的了解,更加积极主动地配合治疗的开展,有效促进治疗效果的提升。本研究结果发现,护理前,两组的ALT、ALB和TBIL水平无明显差异(P>0.05),护理后,两组的ALT、和TBIL水平均明显降低,而ALB水平均升高,并且观察组上述参数水平变化幅度均大于对照组(P<0.05),则观察组的ALT、ALB和TBIL水平明显优于对照组(P<0.05);护理前,两组肝硬化患者的生命活力、角色职能、心理健康、情绪职能、生理职能、认知功能、总生活质量及生理功能评分无明显差异(P>0.05),护理后,两组肝硬化患者的上述生活质量指标评分均明显升高(P<0.05),且观察组的各项指标评分均明显高于对照组(P<0.05)。表明全程优质护理能明显改善肝硬化患者的生活质量。

综上所述,全程优质护理能明显改善肝硬化患者的肝功能和生活质量,具有临床护理的现实意义,值得进行推广。

参考文献

[1] 余珊珊,孙露,韩东刚,等.超声三维斑点追踪技术检查肝硬化患者左心室收缩功能初步研究[J].实用肝脏病杂志,2018,21(2):98-101.

[2] 李威威.个性化护理措施在乙肝肝硬化失代償患者药物治疗依从性的效果评价[J].中国实用医药,2017,12(26):185-186.

[3] 孙朝艳.全程优质护理在肝硬化患者护理中的应用效果[J].心理医生,2019,25(4):313-314.

[4] 王萍,刘健,岳文胜,等.微血流成像联合超声造影对肝硬化增生结节和原发性高分化小肝癌的诊断价值[J].医学影像学杂志,2017,27(10):1929-1932.

[5] 韩旭.生长抑素联合奥美拉唑治疗肝硬化上消化道出血的疗效观察及护理[J].中国冶金工业医学杂志,2017,34(5):540-541.

[6] 陈影影,甄玲玲,丁梅,等.硝酸甘油联合奥曲肽治疗肝硬化并上消化道出血疗效和安全性的Meta分析[J].胃肠病学和肝病学杂志,2017,26(11):1241-1245.

[7] 任春艳.综合性心理护理对肝硬化患者肝功能、心理健康状况、遵医行为和生存质量的影响[J].中国保健营养,2017,27(31):222.

[8] 王晓燕.彩色多普勒超声半定量评分对早期慢性乙型病毒性肝炎肝硬化的诊断分析[J].现代医用影像学,2018,27(2):635-636.

[9] 杨美荣,刘斌,张国顺,等.唐山地区肝硬化并发上消化道出血的病因及临床特点分析[J].临床肝胆病杂志,2017,33(3):476-478.

[10] 闫东,曾辉英,史仲华,等.甲磺酸阿帕替尼治疗中晚期肝细胞癌伴发乙型肝炎后肝硬化患者的临床疗效及安全性研究[J].中国肿瘤临床与康复,2018,25(2):7-9.

[11] 蔡艳萍,薛顺和.垂体后叶素联合奥曲肽治疗肝硬化上消化道出血临床效果的Meta分析[J].中国医药导报,2017,14(17):119-122.

[12] 凌智娟,钟丽丹,郑群.责任链、无菌链与服务链"3C"模式在消毒供应中心全程优质护理服务中的应用[J].齐鲁护理杂志,2018,24(6):94-95.

[13] 张延玲,杜娟.全程优质护理服务在妊娠合并高血压病产妇分娩期的应用探讨[J].临床医学研究与实践,2017,2(12):159-160.

[14] 金燕.全程优质护理对肝硬化患者生存质量,护理效果及满意度的临床研究[J].河北医药,2019,41(5):791-794.