三维设计技术在变电站电缆敷设中的应用研究

朱柳慧,王广江,朱伊姝

(1.国网上海市电力公司检修公司,上海 200063)(2.国网上海市电力公司,上海 200122)(3.国网上海市电力公司松江供电公司,上海 201699)

随着我国经济的快速发展,电力行业作为主要的能源产业受到政府的广泛关注与重视。由于电力能源的损耗很大一部分发生在电力传输过程中,因此电力运输成为主要的行业问题。为了解决这类问题,需要建造大量的变电站以满足不同目标对电压的要求,并且室内变电站所用的电缆类型一般都很多,且不同电缆间交错复杂,这类问题在电力行业普遍存在,往往给电缆的敷设造成比较大的困难[1-3]。

国内对于火电厂变电站的电缆敷设问题基本采取传统的建设方法,即首先根据目标设计相关变电站的建设图纸,等图纸设计完成后,建设施工公司依照图纸开始施工[4]。由于设计的图纸内容可能与现场实际情况不相符,往往需要对图纸进行更新。但是在更新的过程中,电缆敷设工程的局部变更与整体敷设变更都应具备预定的设计方案。即使仅仅修改一条电缆,都可能会对整体电缆敷设造成十分重大的影响。

对图纸进行变更和整理的过程会极大消耗物力和人力,延后建设施工的进度,同时电缆长度的变更因与实际不符,会导致建设材料的浪费[5-6],而对材料的重复购买,还会增加建设成本。由此可知,依靠传统的方法敷设电缆往往效益较差,因此急需开发一款控制电缆敷设进度的软件,该软件的作用是实现对整体敷设工程的精细化管理与控制,满足对敷设工程的效率要求。

1 基于BIM的三维建模分析

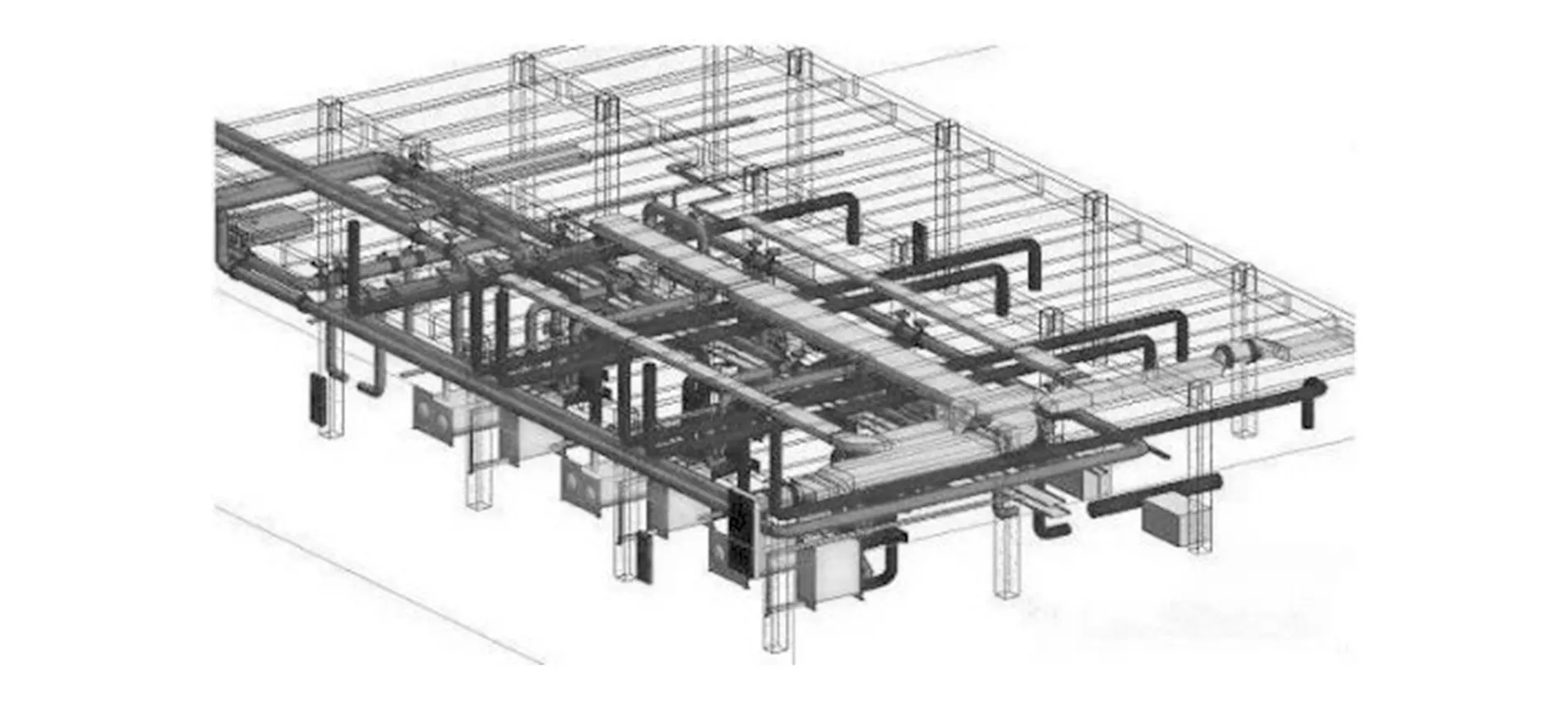

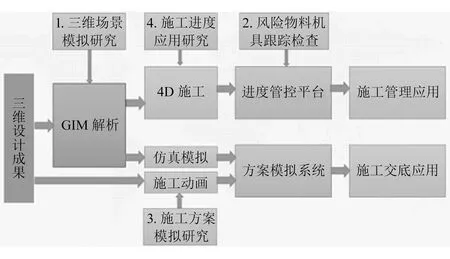

建筑信息模型(building information modeling,BIM)的定义相对繁杂,并没有一个统一的说法,但是相对成熟的说法是采取开放的行业标准,利用各类数据信息的表现形式对某个项目的全生命周期进行综合表现,通过这种展现形式,更好地对项目进行决策并优化管理,为项目带来更大的增值[7],图1描绘了BIM给建设工程带来的改变。

图1 BIM给建设工程带来的改变

对于室内变电站的电缆敷设项目,BIM的最大应用关键点在于利用计算机技术精确地对敷设过程与敷设位置进行模拟,保证在正式施工前找出设计图纸的缺点,并将不足反馈给设计部门,更好地用于建设施工工作[8]。电缆敷设的施工流程相对简单,如图2所示,首先确立施工方案,依照施工方案构建施工模型,然后对变电站内的设施进行三维模型的资源整合,对施工参数进行调校,模拟施工的整个过程,得到电缆敷设不同阶段的不同建造参数。将获得的模型参数与实际图纸的施工参数进行比对,如果是一致的,可以证明该阶段的设计施工参数是精确的;如果不一致,则需要对建造方案进行改进。通过不断改进,直至与模型得出的参数趋近或达成一致为止,从而实现利用该模型完成指导施工的目的。

图2 电缆敷设施工流程

建筑信息模型的描述通常采用计算机语言进行定义和阐释,这样才可以方便模型的建立和分析。对于电缆敷设系统而言,电缆桥架和电缆作为主要的描述体,要进行计算机语言的定义。电缆桥架一般是承重结构,用于承接电缆的重力,要求其精确位置以保证电缆的敷设安全[9]。电缆作为传输的介质,其主要属性包括电缆的敷设位置、电缆直径以及电缆类型。本文将电缆类型定义为DLType。

TypeDLType

LayerAsByte

XAsByte

YAsByte

DAssingle

TAsByte

End Type

上述表达中Layer能定义电缆在桥架中的图层,X和Y分别代表电缆起终点平面坐标位置,D用以描述电缆的直径,T能够定义电缆的类型。这5个参数值将电缆的固有属性在计算机中用逻辑语言表达出来,有利于下一步模型的建立,形成计算机易于接受的语言形式。

电缆桥架类型定义为WZType。

Type WZType

LayerAsByte

XAsByte

YAsByte

H Assingle

TAsByte

End Type

上述表达中Layer代表桥架所在的图层,为了方便桥架结构的集群管理,依照桥架的图层和工程需要,将桥架结构划分成若干个集群。X和Y分别代表电缆桥架起终点平面坐标位置,H代表桥架空间高度,T用以限定桥架材料属性。以上逻辑语言对BIM模型中桥架的属性做了基本描述,后续模型的构建将会采用该桥架描述的逻辑语言表达形式。

对于电缆桥架和电缆的物理属性来说,构建上述的语言描述是不可能完成的,这是由于BIM模型无法仅仅依靠计算机语言就可以进行设计。因此,在实际设计过程中,除了添加电缆材料类型等信息之外,往往还需要依照电缆敷设材料的市场类型和工程建设特点,对这类参数进行手动输入。通过对这些信息的描述,赋予不同的材料属性,并对应其T值进行自然值的定义,保证其具有该材料的物理属性。图3所示为利用BIM建立的电缆槽模型。

图3 电缆槽模型

2 最短路径算法研究

对于变电站的电缆敷设项目,其核心点在于如何在变电站内保证敷设的电路总路径最小,从而实现敷设电缆用料量最小的目的。对于求解最短路径的问题,涉及的算法很多,通常的算法包括Floyd算法、Dijkstra算法、粒子群算法、模拟退火算法以及蚁群算法。

Floyd算法又称为插点法,算法来源于求解多源、无负权边的最短路径,用矩阵记录点对距离图。其算法公式如式(1)所示,其中,G为点对距离矩阵,n为图中顶点个数,s为起始点,g为目标点,i为中间点。其计算过程是从任意一条单边路径开始,两点之间的距离表示边的权重,对每一个顶点i和j,探索是否存在点k可以使得i到k再到j的距离比已知的路径更短。

G[s][g]=min{G[s][g],G[s][i]+

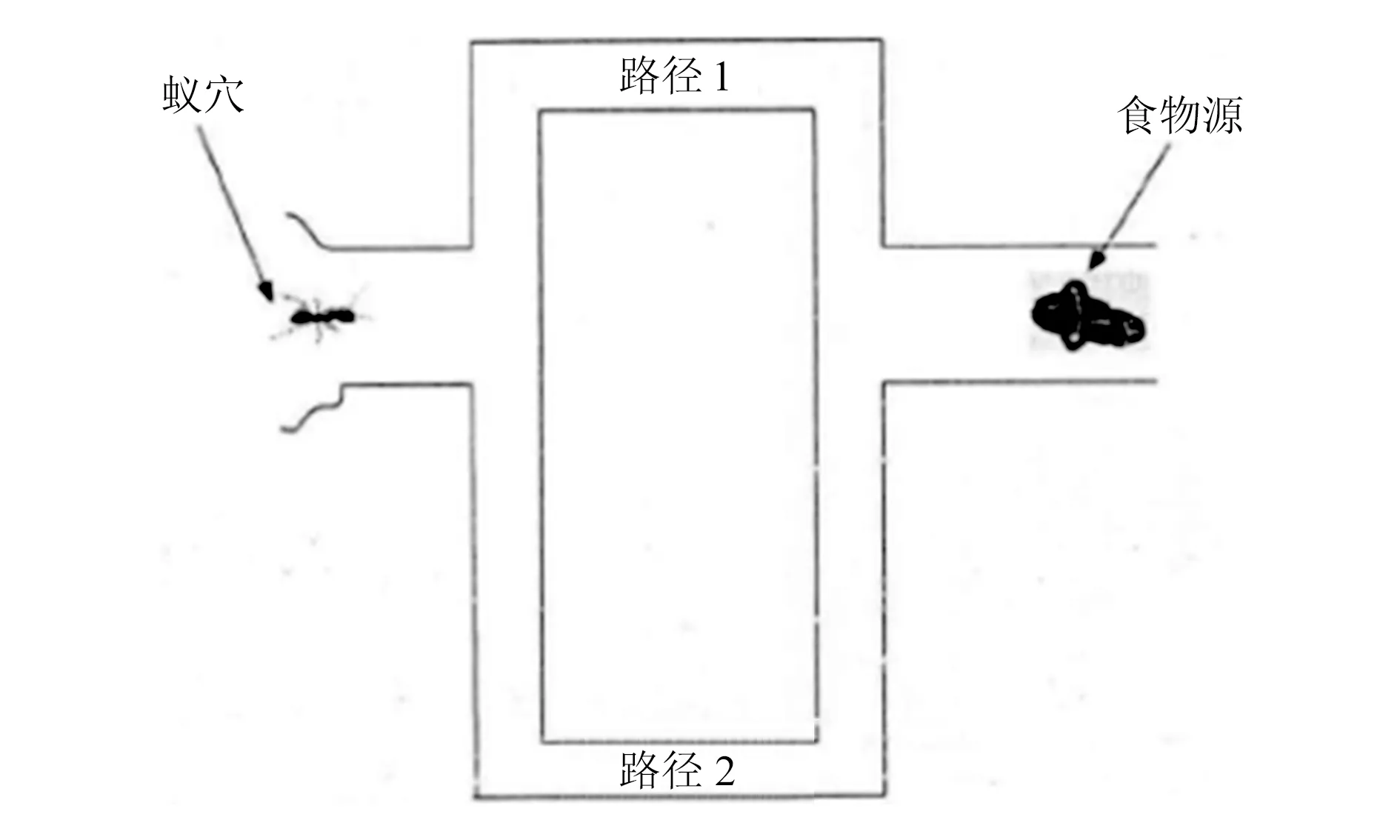

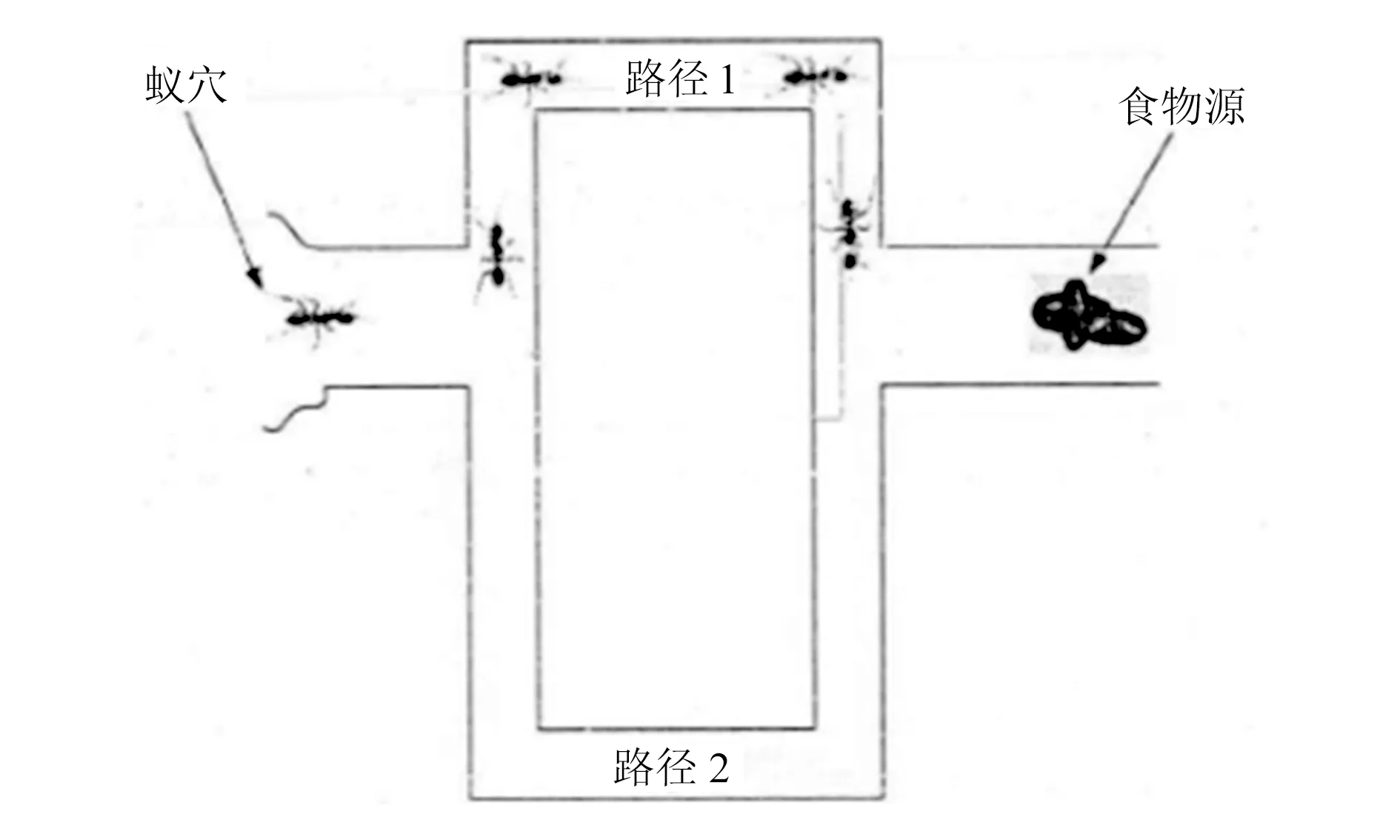

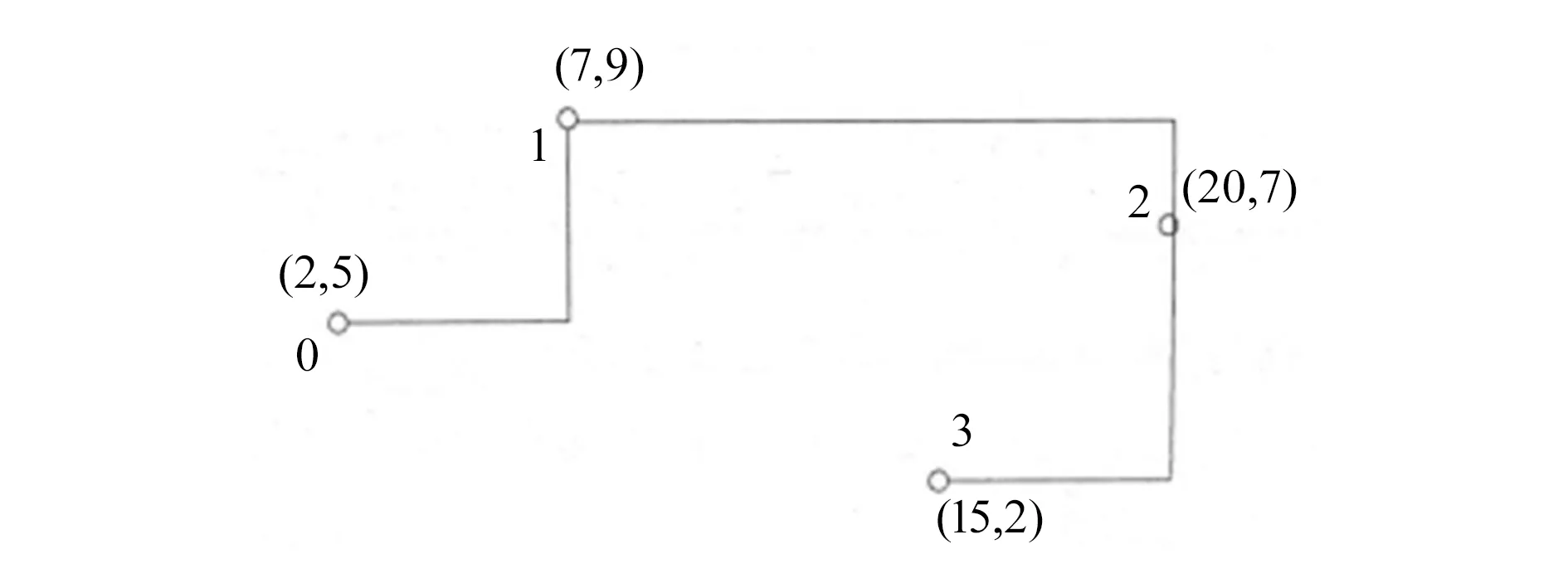

G[i][g]} 1 (1) Dijkstra算法的主要思路是将图L中顶点v的标记定义为D[u],表示L中从v到u的近似距离。D[u]中总是存储目前从v到u最短距离的长度。首先,对于每一个u≠v,D[v]=0,D[u]=+∞,定义顶点的“云集”,记为C,初始为空集Ø。在算法的每次迭代过程中,选择一个不在C中且具有最小D[u]标记的顶点u,把u放入C中。进行第一次迭代时,都要把v放入C中。一旦把一个新顶点u放入C中,就要更新与u相邻且在C之外的每个顶点z的标记D[z],以反映如下事实,即可能存在经过u到达z的更好的新方式。这个更新操作称为松弛过程,因为它取一个旧的估值,并检查它是否能得到一个更好的估值。在Dijkstra算法中,对每一条边(u,z)进行松弛,找到满足D[u]要求的一个新值,并检查这个新值是否是一条利用边(u,z)所得到的更优解。 (2) (3) (4) 式中:PT为材料处于某状态的概率;k为波尔兹曼常数;T为材料温度。 粒子群算法模拟鸟类和鱼群的群体行为,采用简单的规则建立模型,引入个体学习行为,不断优化自身的知识库,运算较快,通常采用“速度-位移”搜索模型,运算单位为微粒。每个微粒代表解空间的一个候选解,解的优劣程度由适应度函数决定。 在算法中,每个优化问题的解是粒子在搜索空间中的位置,而粒子速度决定了粒子飞翔的方向和距离,各个粒子追随当前的最优粒子并参考自身的飞行经验在解空间中进行寻优。单个粒子的解空间搜索示意图如图4所示,粒子更新速度和位置的计算如式(5)和式(6)所示。 图4 单个粒子的解空间搜索示意图 (5) (6) 通过上述分析可知,蚁群算法更加适合用于解决该敷设电路总路径达到最小的问题。蚁群算法是基于蚂蚁觅食的过程而提出的[10],如图5所示,蚂蚁在觅食时有1和2两条路径。路径1和路径2的长度不同,路径1的长度更短一些。蚂蚁在选择路径时,通常会采用随机的方式,在路径爬行的过程中将体内分泌的荷尔蒙分散到路径1和路径2上,在同样的时间内,由于路径1的长度更短些,积累的荷尔蒙会更多一些,会吸引更多的蚂蚁在路径1聚集,最后形成图6所示效果。参考上述的蚁群算法原理,将最短路径问题进行转换,转换后的几何问题示意图如图7所示。 图5 可选的觅食路径 图6 觅食最终路径 图7 转化后的几何问题 (7) (8) 式中:L为电缆敷设系统路径;wij为矩阵W中的元素。 式(7)和式(8)给出了转化后几何问题的数值解。蚁群算法需要依照实际的应用过程进行相应的改进。在本文中,需要依据变电站特点相应地对蚁群的移动规则进行修改。将电气设备作为蚁群的起点,电缆是连接各个设备的桥梁,蚁群在选择变电设备时有多种路径。由于路径众多且不同路径的选择是丰富多样的、概率相同的,因此系统会自动保存蚂蚁通过的包含每一个电气设备节点的路径。当所有设备连接完成并获取路线数目之后,系统会验证所有的桥架是否都被连接起来。在确定完成连接后,系统会依照式(1)和式(2)进行计算,进一步比较各个线路的长度,找到最短路径。 根据BIM建模方法和最短路径算法建立了电缆敷设三维设计系统,本文采取通用的蚁群算法对最短路径问题进行算法的编写,从而找出电缆敷设的最短路径。综合各类因素,实现的系统结构如图8所示。 图8 系统结构图 系统通过电网信息模型(grid information model,GIM)解析方法可对BIM中的模型进行计算机语言解析处理。该方法用计算机语言代码的方式对系统中的设计模型进行重组,生成符合施工逻辑的施工单元和施工工序。 三维场景模拟研究是在GIM解析的基础上,按照施工要素组成对临建搭设、场地布置等施工信息进行模拟,用于施工附属设施的辅助设计。由于变电站建设存在规模大、隐蔽管线情况复杂、数量众多的情况,因此可以采用三维场景模拟的方法,直观展现隐蔽管线的空间位置和信息,以便于用户根据虚拟排布的管线进行施工。通过模拟三维空间与模型的物理碰撞,对虚拟的施工材料、机具、人员进行摆放模拟及运行模拟,对材料、机具、人员的布置进行预演,从而实现安全距离的分析和模拟,提前消除冲突,减少返工,使场地布置更加安全合理,避免发生施工碰撞。 施工进度模拟是在三维模型基础上通过增加施工的时间维度,形成4D的施工模拟,并以施工中物、料、机的施工风险为依据把控施工进度,在保证安全的前提下缩短施工工期。项目的施工方案也不是唯一的,根据项目的特点,施工方案会随施工进度随时做出调整。以不同工序为依据的施工方案对施工效果的影响是不可预知的,系统的施工方案场景模拟以动画的形式对不同的施工方案进行对比,以施工要素组成的主要参数为依据,对系统功能进行实现。 本文采用Revit软件,利用Revit平台与结构软件的集成实现三维设计。Revit平台中提供了API接口,主要用于把计算软件中的分析模型导入到Revit中,同时还可以把 Revit中的模型导入到结构分析软件中去进行相关计算。目前,用于变电站结构计算的常用软件主要有 PKPM、MIDAS 和探索者。本文采用PKPM接口程序实现Revit平台与 PKPM软件的双向互转,实现双方数据的互相自动更新。由此可知,结构框架可以在 PKPM 中建模、计算,然后导入到Revit Structure中生成Revit模型。 某炼油厂是浙江省规模较大的炼油厂之一,为了适应日益增长的用电需求对原有变电站进行了现代化改造。对于新的变电站内电缆敷设按照本文原理建立了室内变电站电缆敷设系统,系统界面如图9所示。 图9 系统界面 系统在应用过程中能够对复杂的电缆路径做出精确的布置。首先按照设计图纸对变电站进行三维建模,在模型中利用电缆敷设系统部署变电站元件,元件敷设完成后利用系统的自动敷设技术计算得到如图10所示的电缆及桥架的布设方案。 图10 敷设方案 根据敷设方案对变电站内的电缆进行了现场敷设,敷设效果如图11所示。 图11 变电站内电缆敷设 本文以电缆的高效和快捷敷设为建设目的,采用计算机建模技术和最短路径蚁群算法理论对变电站电缆敷设的最短路径问题展开研究,设计了电缆敷设系统。传统的电路敷设方法虽然也能解决相关的问题,但精确度不高且耗时长。从电缆敷设系统的应用效果看,该系统能对电缆进行合理敷设,寻找最短路径并能根据场地特点对电缆的敷设做出精确的布置,使电缆规则分布。该系统对电缆敷设的施工具有一定的指导作用,但同时也有一定的局限性,需要更多相关试验支撑来进行改进。因而后续工作将尽可能和其他电力企业联合多做试验,以进一步完善三维模拟技术的相关理论。

3 系统开发

4 系统在某750 kV变电站建设中应用研究

5 结束语