边坡支护方案的技术与经济机理研究

张振海

(上海新荣阳投资控股集团,上海 200082)

中国经济正处于飞速发展阶段,基础设施建设发展迅速。然而,中国地域辽阔,地形、地质条件复杂,山区与丘陵地区的基本建设工程(铁路、公路、水利、水电及建筑等),往往需要对所处的自然边坡进行改造,满足工程建设的需要,从而不可避免地涉及到边坡工程。随着国家重大项目的不断开展,复杂地质条件下的边坡支护问题逐渐成为国内外研究的一大难题,“安全、经济、有效”的支护方案成为学者与工程师群体不断研究的重点。

边坡承载着自身的安全与保护建筑物的安全使命,同时也体现在经济性、技术可行性、美观性、保护环境性等多个方面;特别是其中的经济性方面尤为重要,甚至决定着边坡类型的选择。其根源在于边坡自身不产生直接的使用价值(间接价值是保护建筑物),因而其自身所发生的费用可以称为“无效”成本,故追求其成本之最小化往往是治理的重点与难点。

边坡工程稳定性研究沿革已久,最早涉及此问题是英国学者查理士·莱伊尔(Charles Lyell),在1830年—1833年所著《地质学原理》中首次提出滑坡[1];其后国外有代表性的学者为邓肯(Duncan J M),对边坡的稳定性问题进行了系统性的研究与阐述[2]。相比于国外,中国的学术理论与工程实践方面的研究相对较晚,但近几十年来国内的研究明显加快,缘于号称“基建狂魔”的国内大量理论发展与工程实践,两者相得益彰,互相推进了彼此的进一步向前发展(理论的创新应用与实践的技术水平)。

本文正是基于此背景以华北某边坡治理为案例,为边坡治理的技术可行性、经济合理性等方面研究提出一个方案演变与优化的逻辑性工具,从而为治理边坡提供一个因地制宜与借鉴的机制与理论范例,应用于类似的边坡工程中。

研究案例的边坡系正在建设的住宅小区边缘,其原始边坡垂直高差约30 m,而楼房边缘距边坡的侧向距离只有一幢为3 m左右、另一幢为9 m左右;此边坡的治理涉及到楼房的安全性,也涉及到小区场地的正常使用,如图1,图2所示。

1 岩层特征及力学参数

表1 岩层特征及力学参数fak

2 方案遴选的演变过程

本文遴选方案是基于稳定性与安全性为原则,还关注到其排水性与景观绿化的美观性,以及涉及到本文的创新点:建筑物与边坡的“侧向限制距离”,即侧限1.5倍~2.0倍的安全经验系数(根据本文研究统计大量设计案例与施工案例得出规律。按1.5倍深度的水平侧向距离,基本能够满足常规建筑物安全要求;按2.0倍深度的水平侧向距离,基本满足填后黏聚力较小或内摩擦角较小的土壤所承载建筑物安全要求)。

针对上述原则,本文边坡治理前后制定了五个方案,由于特殊地形与红线以及涉及到附近居民住宅区域;方案是一个逐步选择与演变的过程,并且这些方案各具特色与优缺点,可以适应于不同的条件。而本案例则通过对比,选择其中最适合的一个方案(近似于坡率法)进行实施,具体有如下几种方案。

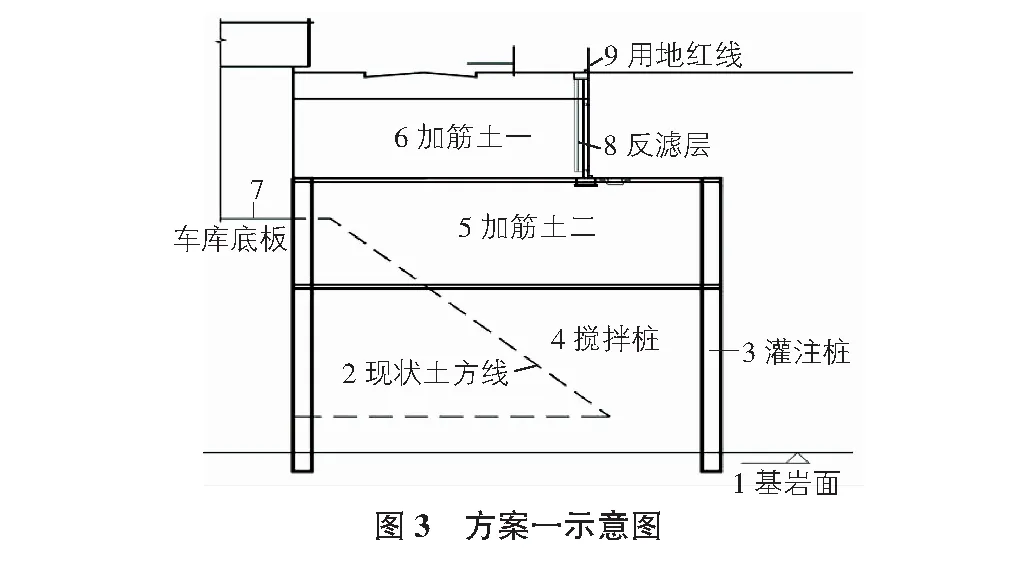

2.1 方案一(红线内加筋土)

红线内加筋土与搅拌桩与灌注桩的组合结构。此符合“头轻、脚重(不明显)、身固(不明显)”的边坡支护理念。也按常规的工程做法,在规定的红线内进行施工,具体的做法如图3所示。

2.1.1 技术分析

1)一般工状应用圆弧稳定毕肖普法。假设土条宽度3.00 m,搜索圆心步长3.00 m,搜索半径步长1.00 m,滑动半径50.19 m;计算得出结论:安全系数为1.4[4],达到稳定性要求[5]。2)地震工状应用圆弧稳定毕肖普法。假设地震烈度8度,土条宽度2.00 m,搜索圆心步长2.00 m,搜索半径步长1.00 m,滑动半径68.62 m;计算得出结论:安全系数为1.25,达到稳定性要求。

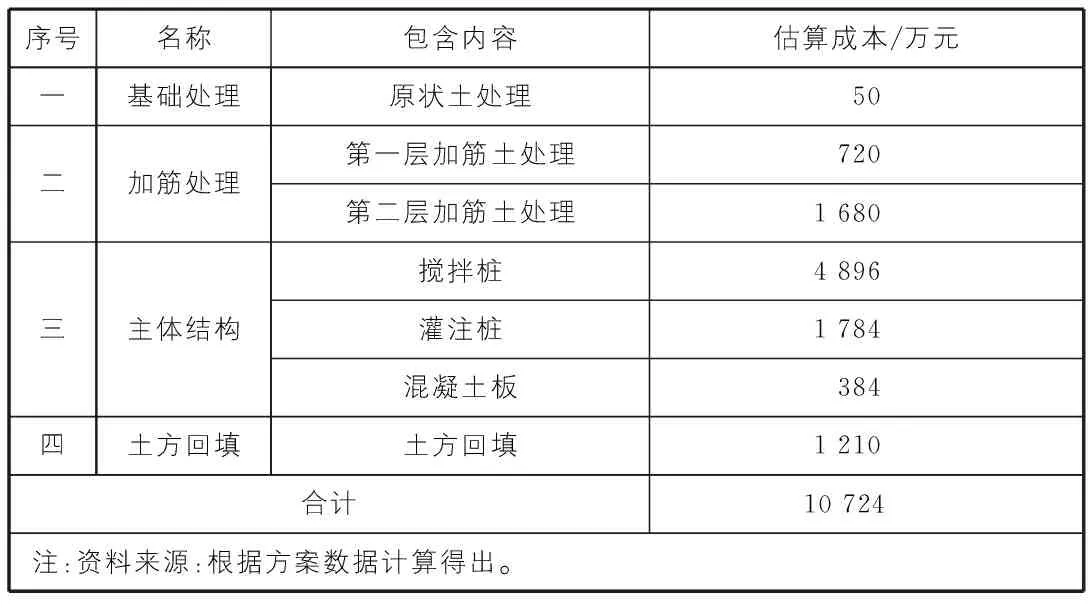

2.1.2 经济分析

成本与费用组成。由基础处理、加筋处理、主体结构、土方回填共四个部分构成,总费用高达1.07亿元,具体如表2所示。

表2 红线内加筋土、搅拌桩与灌注桩的组合结构方案

2.1.3 利弊分析

本方案的优点是在红线内施工,不涉及到政府规划的道路范围,无需协调工作与拆迁民宅。缺点是成本巨大,达到1.07亿元的数额,远远超过常规治理成本;其次是边坡的景观形象较差,很难进行绿化与美化。侧限要求的约45 m(边坡深度30 m×1.5倍)也达不到要求。

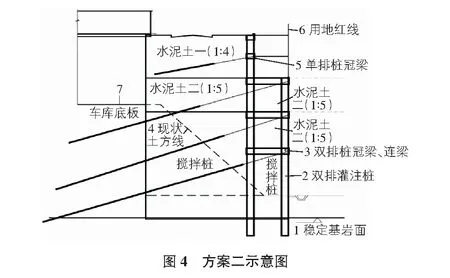

2.2 方案二(红线内锚索)

红线内锚索与搅拌桩与灌注桩的组合结构。此符合“头轻、脚重(不明显)、身固(更明显)”的边坡支护理念。也按常规的工程做法,在规定的红线内进行施工,具体的做法如图4所示。

2.2.1 技术分析

1)一般工状应用瑞典条分法。假设土条宽度1.00 m,滑动半径42.5 m,计算得出结论:安全系数为2.7;达到稳定性要求。

2)地震工状应用瑞典条分法。假设地震烈度8度,土条宽度1.0 m,滑动半径58.1 m,计算得出结论:安全系数2.3;达到稳定性要求。

2.2.2 经济分析

成本与费用组成。由基础结构、回填土方、主体结构、锚索共为四个部分构成,总费用达0.97亿元,具体如表3所示。

表3 红线内锚索和搅拌桩与灌注桩的组合结构方案

2.2.3 利弊分析

本方案的优点是在红线内施工,不涉及到政府规划的道路范围,无需协调工作与拆迁民宅。缺点是成本巨大,成本达到0.97亿元。其次是边坡的景观形象较差,很难进行绿化与美化。侧限要求的约45 m也达不到。

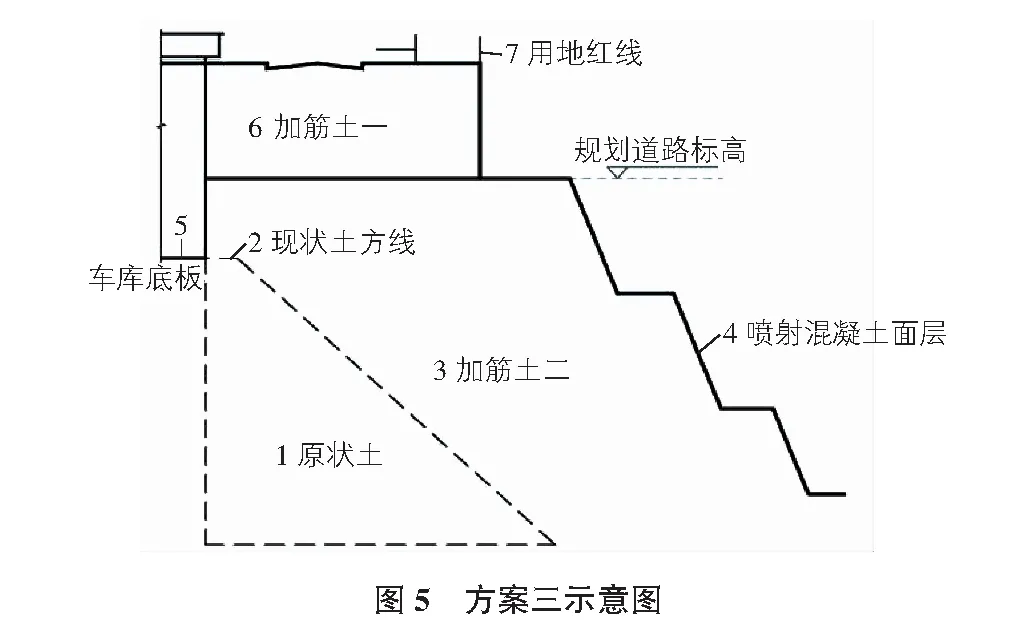

2.3 边坡支护设计方案三(部分红线外加筋土)

部分红线外加筋土组合挡墙的结构。此符合“头轻、脚重、身固”的边坡支护理念。此方案已为非常规的工程做法,中部与底部已突出于规定的红线外进行施工,具体的做法如图5所示。

2.3.1 技术分析

1)一般工状应用圆弧稳定毕肖普法。假设土条宽度3.00 m,搜索圆心步长3.00 m,搜索半径步长1.00 m,滑动半径50.19 m,计算得出:安全系数为1.4,达到稳定性要求。

2)地震工状应用圆弧稳定毕肖普法。假设地震烈度8度,土条宽度3.00 m,搜索圆心步长3.00 m,搜索半径步长1.00 m,滑动半径68.62 m,计算得出:安全系数为1.3,达到稳定性要求。

2.3.2 经济分析

成本与费用组成:由基础结构、加筋土、主体结构、表层保护共四个部分构成,总费用减小到0.70亿元,具体如表4所示。

表4 部分红线外加筋土组合挡墙的结构方案

2.3.3 利弊分析

本方案的优点是成本进一步降低,施工工艺相对简单。缺点是下部在红线外施工,涉及到政府规划的道路范围,需协调工作(但不需要拆迁民宅);其次是边坡的景观形象较差,很难进行绿化与美化。侧限要求的约45 m也达不到。

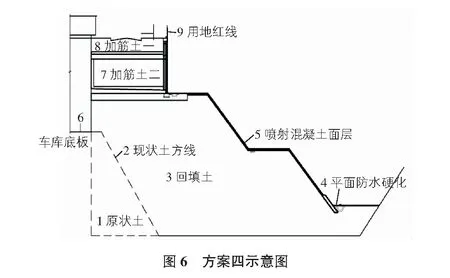

2.4 方案四(部分红线外放坡与加筋土)

部分红线外放坡组合加筋土的结构。此符合“头轻、脚重(更明显)、身固(上段)”的边坡支护理念。已为非常规的工程做法,在规定的红线外进行施工,具体的做法见图6。

2.4.1 技术分析

1)一般工状应用圆弧稳定毕肖普法。假设土条宽度2.00 m,搜索圆心步长2.00 m,搜索半径步长1.00 m,滑动半径68.4 m,计算得出结论:安全系数为1.4,达到稳定性要求。

2)地震工状应用圆弧稳定毕肖普法。假设地震烈度8度,土条宽度2.00 m,搜索圆心步长2.00 m,搜索半径步长1.00 m,滑动半径68.62 m,计算得出结论:安全系数为1.2,达到稳定性要求。

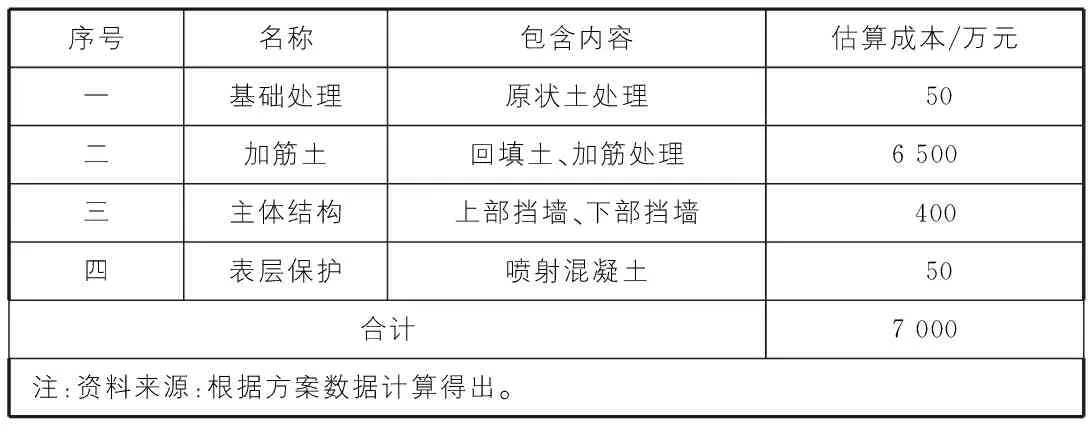

2.4.2 经济分析

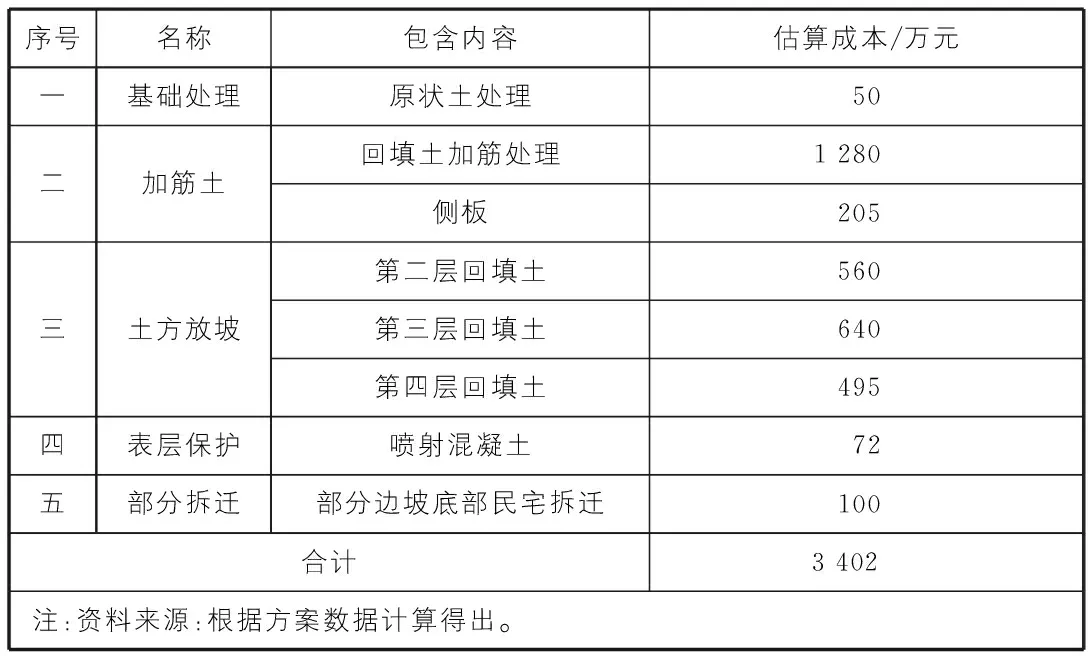

成本与费用组成。由基础处理、加筋土、土方放坡、表层保护、部分拆迁赔偿共五个部分,总费用减小到0.34亿元,具体如表5所示。

表5 部分红线外放坡组合加筋土的结构方案

2.4.3 利弊分析

本方案的优点是成本进一步降低,施工工艺相对简单;其次是边坡的景观可以进行适当的绿化与美化。缺点是下部在红线外施工,涉及到政府规划的道路范围,需协调工作与拆迁部分民宅;侧限要求的约45 m也达不到。

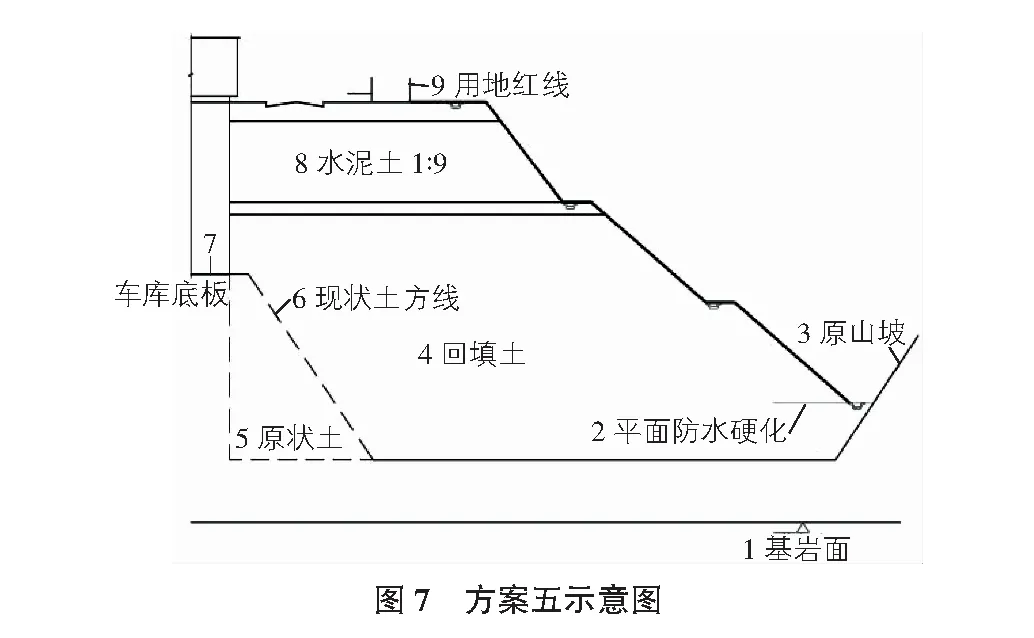

2.5 方案五(全部红线外放坡与水泥土)

红线外放坡组合水泥土的结构。此符合“头轻、脚重(更明显)、身固(上段)”的边坡支护理念。已为非常规的工程做法,在规定的红线外进行施工,包括上部、中部与下部,具体的做法如图7所示。

2.5.1 技术分析

1)一般工状应用圆弧稳定毕肖普法。假设土条宽度2.00 m,搜索圆心步长2.00 m,搜索半径步长1.00 m,滑动半径73.4 m,计算得出:安全系数为1.9,达到稳定性要求。

2)地震工状应用圆弧稳定毕肖普法。假设地震烈度8度,土条宽度2.00 m,搜索圆心步长2.00 m,搜索半径步长1.00 m,滑动半径81.62 m,计算得出:安全系数为1.7,达到稳定性要求。

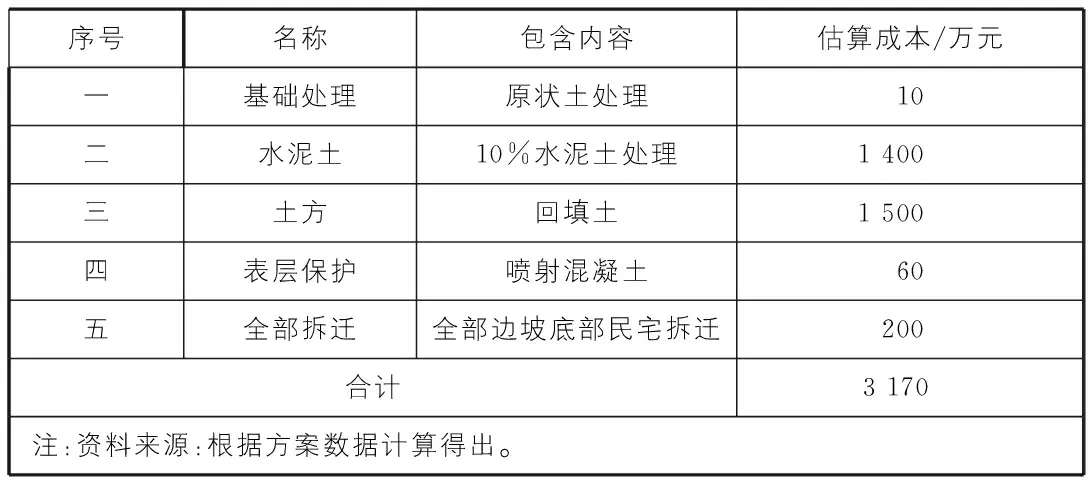

2.5.2 经济分析

成本与费用组成。由基础处理、加筋土、土方放坡、表层保护、拆迁赔偿共五个部分构成,总费用进一步减小到0.32亿元,具体如表6所示。

表6 全部红线外放坡组合水泥土的结构方案

2.5.3 利弊分析

本方案的优点是成本进一步降低,施工工艺更加简单;其次是侧限已能达到约45 m的要求。再次是边坡的景观可以进行较为有利的绿化与美化。缺点是下部在红线外施工,涉及到政府规划的道路范围,需协调工作与全部拆迁民宅。

2.5.4 坡率法应用

此类型已非常接近于完全的坡率法(完全的坡率法不适合于此处,涉及到湿陷性黄土,上部水泥土相当于进行了湿陷性处理)了,即边坡斜率控制的方法(简称坡率法),通常指“放坡开挖”或“放坡回填”。核心理念是控制边坡的高度与坡度,而无需对边坡进行整体加固就能使边坡达到自身稳定的方案。此为人类历史上边坡处理中最古老与最传统的方法,但同时也是最经济与最方便的方法,更是需要优先采用的方法[6]。因此当工程条件许可时,应优先采用坡率法;本案例正是基于此理念,在条件不具备的情况下,创造条件而实施(选择在小区红线外多投入填土的方式进行,也有利于以后政府规划道路的施工,当地规划部门许可此种做法;其次是企业出资配合政府对民宅进行拆迁)。

3 方案遴选的基本原则

通过第二章节阐述,本文边坡治理的理念可以归纳为六个部分:头需轻(减载)、脚要重(增强)、身必固(拉撑中部)、水应防(排水)、景宜美(绿化增强)以及侧须限(边线距离)。

1)基本原则。边坡方案要解决的根本问题是稳定性与经济性之间选择一个合理的平衡点,力求以最经济的途径使服务于建筑工程的边坡满足其稳定性与可靠性(安全性、适用性、耐久性之总称)的要求。a.安全性具体是指边坡及其支护结构在正常施工与正常使用时能够承担大概率事件发生时出现的各种荷载作用,以及在小概率事件发生时应该保持必要的稳定性。b.适用性具体是指边坡及其支护结构在正常使用时能满足预定的使用要求。c.耐久性具体是指边坡及其支护结构在正常维护下,伴随着时间的变化,仍然能够保持自身整体稳定,同时不会因边坡的变形而影响到建筑物本身的正常使用。

2)经济原则。本文案例在遴选方案的过程中,从常规红线内加固到出红线外加固,方案的经济性得到了很大的提高,从方案一的1.07亿元到方案五的0.32亿元,费用降低了约70%;以及鉴于本案例不能完全实施“坡率”法(基于此类土壤为湿陷性黄土,需要进行处理)。其次是涉及到红线外,经向规划部门申请占用道路回填土的原因,需要给远期规划道路预留施工的标高控制,因此没有采用完全的坡率法。

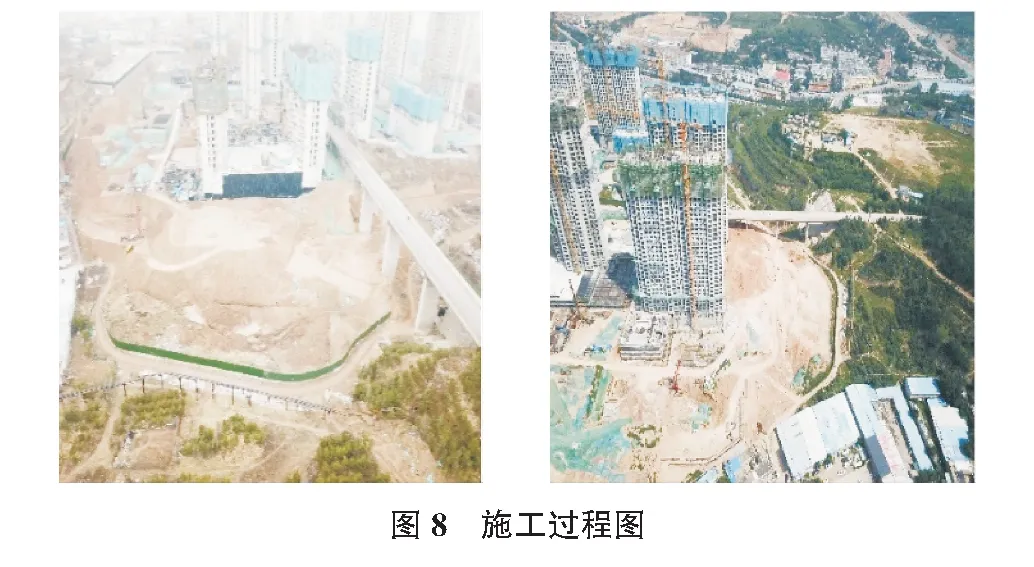

3)可行性原则。类似本文案例中超出红线部分,因非建设占用(边坡加固占用),需要协调相关邻里关系;只要能达到总体边坡的稳定性,即使出一定的成本费用,在经济性方面通过对比从而遴选出一个相对最经济的方案(即“非至善之策,却是现实之策”),则是最可行的方案了,更是达到边坡治理之目的。治理过程中回填土的实景图如图8所示(初步完成回填土工程)。

4 支护与高楼施工的关系

边坡加固涉及到高楼基础埋置深度、边坡的高度、两者施工的顺序、高楼建设的高度。

4.1 高楼基础埋深的规定

1)基础埋置深度规定。高楼的基础埋深涉及到基础的形式以及抗震设防烈度;当抗震设防的烈度为7度及7度以上时,对于天然地基,基础埋深不宜小于建筑物高度的1/12,对于桩基,基础埋深不宜小于建筑物高度的1/15;桩基础的长度不应计算在埋置的深度之内;基础埋置深度,一般从室外地面算起。本案例中涉及到的高楼,高度99.5 m,地下室深度为14.0 m。按1/15的基础埋置深度要求为6.6 m,已达到此规定。

2)侧限边界宽度规定。埋入地下部分是否具有可靠的侧向限制,非为夯实的回填土、淤泥质土、软土等都不能算作可靠的侧向限制;也就是埋入密实土的深度应达到1/15建筑物高度以上。如果有裙房,高层建筑的基础埋深从裙房的地下室地面算起。侧限的宽度根据本文大量设计方案与施工案例统计,得出经验数据为1.5倍~2.0倍的边坡深度。按此经验值,本案例在边坡加固前不符合此规定,在边坡加固前不能无限制进行建设。

4.2 现行通常的做法与案例做法

1)按正常规定做法。按一般的规律是先进行边坡的加固,完成后再进行高楼的施工,以及一些工期宽松的工程中往往是这样的施工顺序。

2)现行通常做法。目前由于房地产企业受制于资本的驱动而往往采用“高速周转”的运营模式,在开发建设项目时,大多采用先建楼后加固的顺序,或者是同时进行两者的施工。目的是将楼房建到一定的高度后进行“预售楼盘”而回笼资金;高度的要求在各个地区规定有所不同,本文案例中是建到基础工程完成,即可以进行预售(本案例预售规定的条件之一:预售商品房已完成该建筑物建设总投资20%以上或基础工程已完成)。

3)本案例做法。正是基于“高速周转”运营的建设模式,工期要求非常紧张,在边坡没有加固前即开始进行高楼的建设,但同时基于安全的要求,在建设至第10层时停止,等待边坡的加固工作。判断的依据是边坡的深度约为30 m,相当于10层楼高度,以及在地下室没有侧限的前提下,高层的常规安全高度也约为10层,此为大量的工程经验规律,源于地下基础结构尚不是一个完全可以按数学模型进行准确计量的学科。本案例正是基于此经验,在建设至第10层时停止,等待加固边坡后再继续向上建设。

5 稳定性分析的方法

1)定性与定量分析。边坡稳定性分析一般分为两阶段:第一阶段是定性分析(理论导向、经验判断),对初勘所取得的地质资料进行研究,做出初步的评估。第二阶段是定量分析(实测算量、检验验证),对定性阶段分析所判断的存在风险部分进行详勘与专业设计。但基于边坡工程在内的岩土工程是一个尚不能“精准”计算的学科,其根源在于影响因素的多样性、材料的复杂性、条件的不可确定性。因此第二阶段的定量计算仍需要回归到第一阶段的定性分析中再检验验证(即经验不可缺失、计算非为万能)。

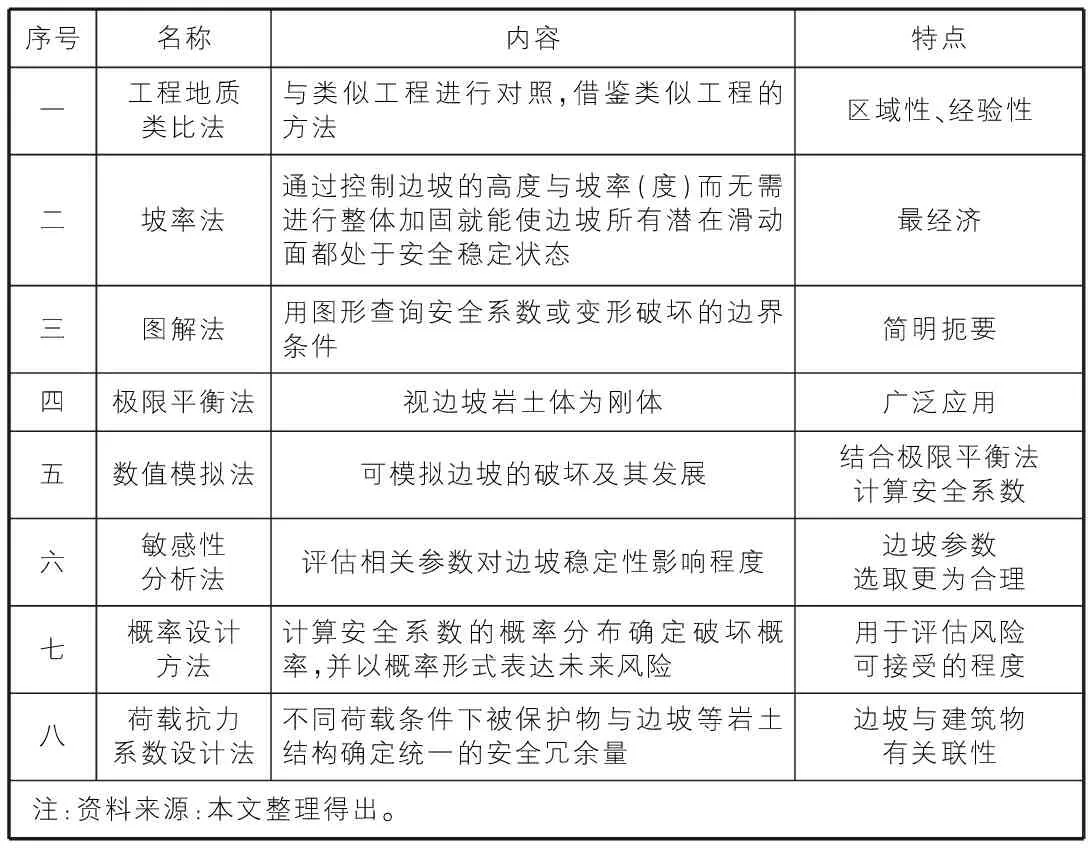

2)分析方法选用原则。边坡的核心问题是稳定性,其目的是确定经济合理的结构参数及分析已有边坡的稳定程度,为治理的措施提供可靠的依据。对大量现有研究文献与现实中应用的方法进行归纳,有以下八种分析的方法:工程地质类比法、坡率法、图解法、极限平衡法、数值模拟法、敏感性分析法、概率设计方法、荷载抗力系数设计法,它们各具特色,具体如表7所示。针对不同的边坡,需因地制宜,对于高等级边坡则需要采用多种定性与定量方法进行综合分析而应用。

表7 边坡稳定性分析的方法

3)本案例采用分析方法。案例中共设计了五个方案,从规定的红线内(现有条件下)发展到突破红线外(创造条件后),从加筋土、锚索、水泥搅拌桩、灌注桩到水泥土组合的放坡法,是一个逐步探索与演变的过程。因地制宜与对外协调(包括拆迁)相关方,最终采用接近于“坡率法”组合水泥土的方案。而分析的方法主要采用工程地质类比法、极限平衡法、坡率法三个类型。

6 边坡需要的排水措施

发生事故的岩土工程(包括边坡在内),往往与水有关联性。水对边坡的稳定性影响是多方面的,按统计资料显示,大多数边坡的变形破坏都与水相关,尤其是在暴雨之后往往发生灾害的概率更高。水对边坡的稳定影响体现在地表水与地下水两个方面。而水对边坡的力学作用主要包括静水压力、浮托力、动水压力,它们共同影响到边坡的稳定性。在增强边坡稳定性方面,排水降压比力学加固措施更加具有明显的稳定效果与经济性能更加优越,因此几乎所有的边坡工程均要设计排水措施,是不可或缺的内容,排水的形式有以下几种。

6.1 坡面防、截、排体系

从外部进行防范。杜绝或者减少雨水或其他水源渗透入边坡中,从根本上防范水患对边坡的损害作用。措施可采用平面进行硬化处理或者防水处理后收集积水,集中后以管道或明沟进行排除水源,达到防、截、排的目的。

6.2 水平钻孔排水

从内部将水排出。又分为短排水孔与深排水孔,前者通常应用于较小规模边坡,并与边坡挡墙联合使用,为了防止支撑结构受到土壤岩体中水压力,通过设计短水平孔(在反面铺设反滤层),将水排出坡体,从而减少水压。后者是应用于较大规模边坡,深度可达200 m左右。排水孔这种类型,在所有的边坡中几乎都进行设置,目的是将边坡中水排出。

6.3 排水管网

为防范寒冷地区排水孔结冰堵死与河道护岸高水位时倒流,此类情况则需要在墙后设置排水管网,地下水通过排水管网集中到合适的部位排走。此种类型在中国北方地区常用。

6.4 专业用排水隧道

采用排水隧道用于改变坡体内的渗流场,减小渗流荷载。如中国三峡工程的船闸部分,在闸室两侧各布置7层水平排水隧道[7]。此种类型在民用建筑中较少,往往用于大型水利与水电工程的高边坡。

6.5 排水孔幕

排水隧道中以一定方向和间距向岩石中钻孔,形成排水孔幕;主要的作用是用于加强排水的影响范围,将原本不流向隧道内排的水通过钻孔引入排水隧道。此种方法与第四类相似,大多用于水利水电工程中。

本案例中主要采用前三类方式进行,特别是防、截、排体系与水平钻孔排水坡面,而排水管网是适当应用了此类型,考虑到案例所在系华北地区,冬天有结冰的现象。

7 绿化与景观工程

7.1 结构与绿化组合

传统的边坡防护往往单纯从力学视角出发,采用混凝土类的护面措施,其主要问题是景观效果差,与现在提倡的住宅小区景观优美的理念不匹配。随着中国经济发展水平的提高与提倡的“绿水青山就是金山银山”的生态文明建设的推广,需要采用受力结构结合植物防护两者的方式,兼顾结构的稳定安全与景观的优美;并且绿化景观有利于加强保护坡面、防治水土流失,增加坡面稳定性,一举两得;两者的组合更是集岩土工程学、植物学、土壤学与环境生态等学科于一体的综合工程技术。

7.2 边坡绿化的原则

需要从以下4个方面进行:1)植物防护与混凝土结构有机结合,建立既稳定牢固安全又有生态效应的防护系统。2)本土化因地制宜,适合于当地的植物,在采购、种植、养护等方面成本较低。3)对护坡植物进行规划设计,乔木、灌木、花草达到层次分明、错落有序,形成美丽的图画或风景线。4)护坡植物与城市人文相结合,营造城市绿化景点,既提升了住宅小区的品味(取得商业利润),又彰显了城市的美感(取得社会效应外溢)。

7.3 坡面绿化的要点

1)骨架图案多样化。支撑结构的混凝土边坡需要结合景观进行美化。如将坡面改为方格形、菱形、正方形、拱形等图形的骨架,将多种图形按一定的规律进行分布,形成多个种类的图形,有利于形成多姿多彩的景观种类。

2)坡面植物选择。边坡绿化的植物种类有:野牛草、林地早熟禾、草地早熟禾、白三叶、匍匐翦股颖、白颖苔草、颖茅苔草等种类,以适应当地生态的植物,以及保养也相对容易。

3)硬化图形点缀。在一部分全部为混凝土坡面的部分,如护脚部分,采用“化硬为软”的方式,即用浮雕式图形、彩绘式图形等方法,将呆板的混凝土护坡变为多姿多彩的景观。

4)其他理念。化高为低,宜将一面直立的边坡设计为缓坡式,降低视线的高度并配合绿化;化整为零,宜将一面边坡设计为多级的边坡并每级坡脚处种植绿化;化大为小,如高差大的挡土墙可以做成“板凳”式,并在板凳凹面处种植绿化;化陡为缓,将直立的挡土墙改为倾斜式,使得空间视觉开敞,环境显得明快[8]。

8 结论

本文研究选取一个实际工程为案例,通过对比五个边坡支护的方案,分别对其技术、经济以及利弊方面进行分析,基于遴选的基本原则,得出经济最优与技术最为简便的支护方案。同时进一步阐述边坡支护与高楼施工的时间关系、边坡稳定性分析的方法、排水以及边坡绿化原则。从而达到以点带面为边坡的治理提供一个范例,以供类似工程得以借鉴与参考。