心脏移植术后患者PICC送管困难原因分析及对策

屈盈莹,莫春玲,程子亮,黎艳,李宝琪

深静脉置管是常见的侵入性操作,但其较高的置管失败率常给患者、护理人员和医疗系统带来负担[1]。近期发表的一项系统评价分析报告称,首次尝试使用超声引导与传统的触诊和直接可视化方法置管时的成功率分别达81%和70%,失败率高达30%[2]。尽管插管技术不断取得进展,在常规临床实践中发现困难静脉通路(difficult intravenous access,DIVA)患者仍不少见。前瞻性地确定存在DIVA可能有利于降低首次尝试插入外周静脉导管失败的发生率[2]。van Loon等[3]报告预测DIVA的危险因素包括静脉插管困难史、操作预期的静脉通路困难、无法通过触诊和/或观察来检测扩张的静脉以及选定的直径静脉小于3毫米。由于心脏移植术后患者可能存在血流动力学改变,在建立快速有效的静脉通路时可能存在预期的静脉置管植入困难,我院自2019年4月将B超引导下置入耐高压双腔PICC技术应用于心脏移植术后患者,至2020年12月共置入23例,其中共有5例在置管过程中出现送管困难,现将原因分析和对策报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

心脏移植术后置入耐高压双腔PICC的患者共23例,其中男18例,女5例,年龄42~76岁,平均58.1岁。穿刺部位:左上肢7例,右上肢16例;穿刺静脉:贵要静脉15例,肱静脉8例。

1.2 实施方法

均置入末端瓣膜式耐高压注射型双腔PICC导管(Power PICC SOLO Catheter,型号:8295118,美国),全部由取得PICC置管资格证书的静脉治疗专科护士在B超引导下置管,操作方法遵照《静脉治疗操作技术规范》[4]及我院静脉治疗专科小组制定的《B超引导下经外周置入中心静脉导管(PICC)置管流程》进行。导管送入困难的标准:表现为穿刺时回血良好,送管过程中导管送入时有阻力,导管无法推进,并有导管回弹现象,部分导管不能抽出回血。

2 结 果

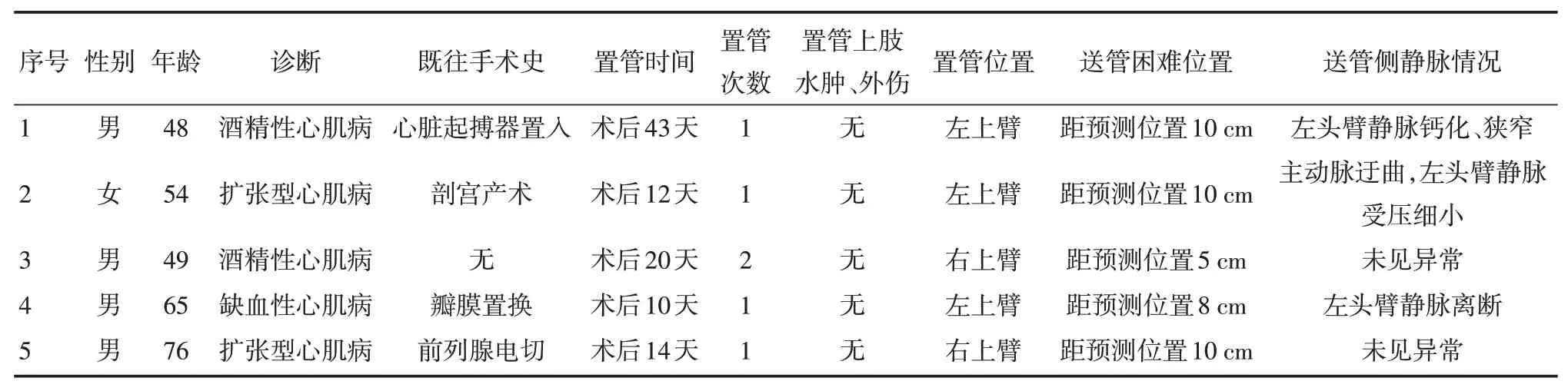

23例心脏移植术后置管患者中出现送管困难5例。其中从左上臂置入2例均在距预测长度10 cm左右出现送管困难,导管内出现回血,压力增大,反复调整几次均无法送管,后改从右上臂穿刺后顺利置管;1例从右上臂贵要静脉置入,距预测长度10 cm处出现送管困难,经体位调整后顺利置入导管;1例从右上臂贵要静脉置管,距预测长度5 cm处出现送管困难,推注生理盐水顺利,无法回抽回血,后保留作为中长导管使用;1例从左上臂肱静脉置管,距预测长度8 cm处出现送管困难,经体位调整后顺利置入导管,回抽有回血,推注生理盐水顺利,B超检查左侧颈内静脉未发现导管,左侧锁骨下静脉可见导管,后床边胸片显示导管在左头臂静脉处反折,拔出8 cm至锁骨下静脉作为中长导管使用。

表1 心脏移植术后PICC送管困难5例患者的基本情况

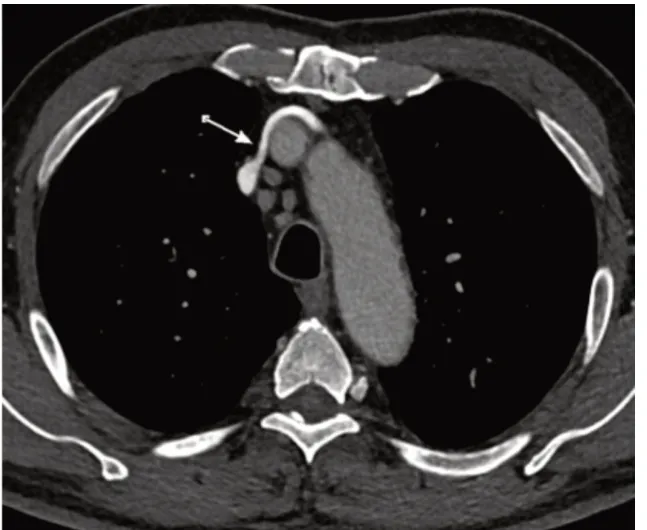

患者1左头臂静脉钙化、狭窄

患者2主动脉迂曲,左头臂静脉受压

患者4左头臂静脉离断

3 讨论

多种因素均可能导致耐高压双腔PICC导管送管困难,患者自身原因如血管畸形狭窄、导管材质因素、患者的体位因素是目前的主要原因。但对于特殊患者如休克、大血管炎等患者的送管困难,相关研究和报道不多。心脏移植术后的患者往往存在右心功能不全,出现肺毛细血管楔压(PAWP)、肺动脉收缩压(PASP)以及中心静脉压(CVP)的升高[5,6],可能存在静脉压过高的情况,周围血管回流不畅。因此心脏移植术后患者特殊的血流动力学改变,也可能是造成送管困难的原因。我们通过23例心脏移植术后的患者置入耐高压双腔PICC中5例出现送管困难的临床报告,说明心脏移植患者可能存在更多的影响PICC置管的不利因素,包括血管异常(狭窄、畸形、缺如等)、血流动力学改变。对于该类患者在置管前需要做更多的评估,了解术前术中的情况,选择合适的血管。当出现送管困难时,及时调整送管方法。具体分析如下。

表2 送管困难处理对策及结局

3.1 静脉瘢痕致狭窄、畸形、静脉解剖异常

曾经有多次置入中心静脉导管经历或反复穿刺静脉导致静脉损伤、瘢痕形成引起狭窄,先天性血管畸形、既往有静脉手术史、血栓病史、肿瘤压迫静脉等均可影响静脉正常解剖[7,8],从而造成送管困难。本组有2例心脏移植术后的患者从左上臂置管,距预测长度10 cm处出现送管困难,经过体位调整、推注生理盐水等均无效,后改从右上臂置管顺利。常规胸部CT扫描中可以发现纵隔内的异常血管,并追踪血管的走行,发现胸部血管的变异[9]。置管后查看患者既往胸部CT结果,一例患者主动脉迂曲,左头臂静脉受压细小;一例患者左头臂静脉钙化、狭窄,且该患者曾经置入心脏起搏器,起搏器置入术可能是造成血管损伤、狭窄的原因之一;另有1例术后置管患者,置管过程中出现送管困难,但经过体位调整后顺利送管,置管后胸片显示导管在左头臂静脉处反折,后发现该患者在心脏移植手术中曾做过左头臂静脉离断,因此左侧置管出现送管困难。因此,对于心脏移植术后患者在置管前必须全面评估,确定既往的手术情况,查阅既往CT结果,了解术中情况,对于穿刺部位的选择、送管成功尤为重要。当发生送管困难时,要根据不同部位及时调整相应的送管方法,不可暴力送管。

3.2 耐高压双腔PICC导管特点及患者体位因素

耐高压双腔PICC为聚氨酯材质,具有良好的生物配伍性,导管进入血管后能随着温度的升高而变柔软[10],从而可以减少导管对静脉壁的损伤,但同时也可能会增加送管困难的发生情况。心脏移植术后的患者通常会留置右侧颈内深静脉导管或漂浮导管,当在PICC送管过程中遇到颈内深静脉导管或者较大的静脉瓣,柔软的PICC导管遇到阻力,可能会引起送管困难。常规置管时需要体位配合,即上臂外展与身体纵轴呈90度,当导管送入15~20 cm时,由病人或助手协助转动头部偏向置管侧,下颌紧贴置管侧肩峰,继续送管至预测长度。但病情危重(意识障碍、四肢痉挛、经口气管插管、气管切开等),因体位限制不能有效配合体位,因此可能导致送管困难或导管异位的发生。多项研究表明送管受阻时,可协助改变体位,采取外展置管上肢与身体纵轴角度大于等于90度,或改为坐位、半坐位的方法,边推注生理盐水边送管的方法。本组有1例患者从右上臂贵要静脉置入,距预测长度10 cm处出现送管困难,经体位调整,摇高床头至45度角,同时使置管侧上肢与身体纵轴大于90度呈钝角,边推注生理盐水边送管,后顺利置入导管,且导管头端位置正常,位于上腔静脉。

3.3 解决耐高压双腔PICC送管困难的思路

当送管遇到阻力时,一定要查找分析原因。对于心脏移植的患者在置管前还应该了解患者外伤史、手术史,是否有可能损伤静脉进而造成狭窄的情况;了解术中情况,是否有静脉的离断、结扎。本组有1例患者在心脏移植术中进行左头臂静脉离断。同时应考虑到由于体位因素引起送管困难,即可通过调整置管侧肢体的位置,改变导管送入角度的方法,如采取外展置管上肢与身体纵轴角度大于等于90度,或改为坐位、半坐位。心脏移植术后患者会有特殊的血流动力学改变以及双腔耐高压导管聚氨酯材质的特性都可能是造成送管困难的原因,可尝试边脉冲推注生理盐水边送管,产生一定的水压冲力,对导管顺利送入有一定的帮助。

总之,耐高压双腔PICC在完成静脉治疗的同时,可满足监测中心静脉压、多通道用药、高压注射的治疗需求,因此适用于心脏移植术后的患者。但在置管过程中,多种因素可造成耐高压双腔PICC送管困难,特别对于心脏移植术后患者这一特殊人群。对于心脏移植术后患者置管出现送管困难,除考虑患者的静脉因素、体位摆放情况、导管本身材质情况外,不能忽视术后患者血流动力学的改变。为减少送管困难的发生,应充分做好置管前静脉的评估,排除畸形、狭窄。因此,了解患者的外伤史、手术史、术中情况,查阅既往CT结果尤为重要。当发生送管困难时,应分析具体情况及时调整送管方法,不可暴力送管。从而有效提高置管成功率,保证患者安全,为患者的后续治疗提供保证。