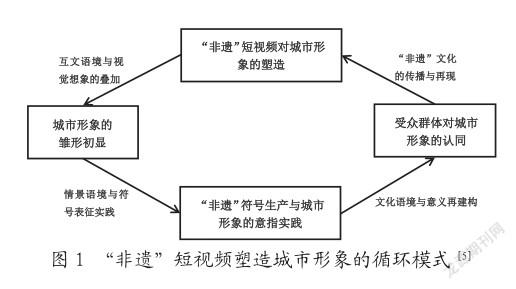

想象、表征与传递:“非遗”短视频塑造城市形象的视觉修辞研究

李心洁

摘 要 当前“构建全媒体传播格局”的背景下,“非遗”文化的传承和发展兼具机遇和挑战,而“非遗”短视频与城市形象的结合,则拓宽了两者传播和發展的视角。以微博号“@四川非遗”为研究对象,采用视觉修辞“语境论”理论,从互文语境、情景语境和文化语境的三个维度来探讨短视频在“非遗”的视觉景观呈现上对城市形象塑造的创新性表现,及其对受众所产生的传播效果。

关键词 “非遗”;短视频;城市形象塑造;视觉修辞

中图分类号 G2 文献标识码 A 文章编号 2096-0360(2021)18-0027-04

基金项目:本文是江苏省研究生实践创新项目“儿童有声出版物的声景塑造研究”(立项号:SJCX21_1543)的阶段性研究成果。

2005年国务院办公厅印发的《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》明确指出,要“对非物质文化遗产进行真实、系统和全面的记录”[1]。这就为“非遗”的数字化传播带来了机遇,也助力社交媒体时代“非遗”的短视频化传播。“非遗”是一个区域独特文化和深厚历史底蕴的集中表达,是对文化多样性、活态性和创造力的呈现[2]。“非遗”是城市文化底蕴的重要组成部分,也是城市对外宣传的重要符号表达,借助“非遗”短视频的沉浸式体验是塑造和提升城市形象的新方式。

城市形象是人们对城市的主观看法、观念及由此形成的可视具象或镜像[3]。“非遗”是地方所有的、具有鲜明特质的地域文化,是城市的文化和历史凝练下的缩影,也是城市形象塑造中不可或缺的城市符号。“读图时代”的到来使得新媒体格局下“视觉化”趋势愈加显著,基于图像叙事的视觉文本在城市形象传播中不断强化、升级[4]。从视觉修辞视角研究“非遗”短视频对城市形象的塑造,既是当前“视觉转向”的趋势所致,也是从崭新视觉探索城市形象塑造的新思路和新方向。此外,“非遗”依托短视频不仅能够塑造和提升城市形象,也能够借助短视频这一媒介化载体对地方“非遗”进行传播,为非物质文化遗产的数字化保护和保存提供渠道。

四川是巴蜀文化的代表性城市,拥有藏戏、蜀绣、阆中皮影戏等众多非物质文化遗产。微博号“@四川非遗”作为四川省非物质文化遗产保护中心的官方账号,有“遇见非遗”“四川非遗”和“舌尖上的非遗”三个“非遗”系列视频板块,同时也是新浪微博政务微博文化榜TOP100中唯一一个“非遗”类政务微博。因此,本研究从视觉修辞的理论视角出发,以微博号“@四川非遗”为研究对象,讨论“非遗”短视频在视觉语境下潜藏着哪些修辞语境?“非遗”如何通过短视频这一视觉元素来塑造城市形象?这样的视觉修辞策略对“非遗”传播与城市形象塑造有着怎样的启示?本文尝试解读“非遗”短视频的互文语境、情景语境和文化语境,分析其对城市形象塑造的修辞性建构与传播方式。

1 互文语境:视觉想象的叠加构建城市形象雏形

“非遗”短视频塑造城市形象,归根结底是借助短视频这一媒介载体为“非遗”的视觉化呈现提供想象空间,通过“非遗”短视频与城市之间不断地联想,构建起城市形象的雏形。由此出发,本研究从互文语境的连接、联想和隐喻三个层面,对“非遗”短视频如何在视觉修辞互文语境下构建城市形象雏形展开分析。

1.1 连接:“非遗”与城市的彼此“拼图”

图像结构的把握往往依赖于既定的图式思维,其工作原理就是“在大脑里唤起一种属于一般感觉范畴的特定图式”,从而在图像意义上形成一定的知觉概念[6]。“非遗”和城市之间所建立的互文语境,实质上是视觉修辞意义上两者通过“拼图”或“连接”自我的视觉想象而形成的符码系统。互文语境是指在文本与其伴随文本所搭建的意义管道中,意义呈现出一种“传送”趋势,而伴随文本作为一种互文信息存在,从而赋予文本一定的意义体现[7]。在“非遗”短视频对城市形象的塑造过程中,城市形象作为文本而存在,“非遗”短视频则是伴随文本,其存在的功能和目的就是为塑造城市形象搭建“非遗”文化视角下对城市的认知框架。

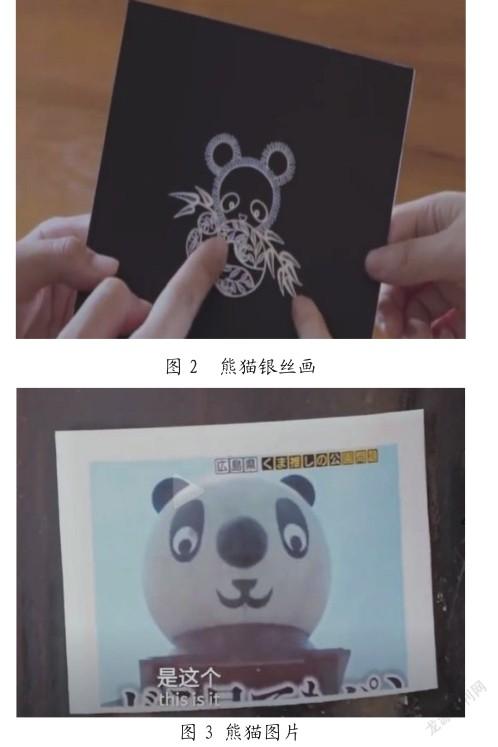

1.2 联想:“非遗”与城市文化意涵的相似联想

如果“非遗”短视频所展现的内容同城市的宣传展示有着相同或相似的视觉呈现,则两者之间极容易形成联想关系,即从短视频中的“非遗”符号图像到城市形象塑造的符号图像之间的视觉想象,进而形成视觉修辞意义上的互文语境。塑造城市形象的符号能够顺利“出场”的原因在于,作为伴随文本的“非遗”短视频的“邀请”,形成城市形象塑造符码与“非遗”短视频内容符码之间的联想关系。相似联想在“非遗”短视频塑造城市形象的过程中体现为视觉呈现形式上的相似性,也就是“非遗”和城市形象在视觉符码展示的特征上具有通过一种符码联想到另一种符码的方式。在《熊猫少年与银花丝》的“非遗”短视频中,极具四川特色的代表性符号——熊猫,同四川省国家级非物质文化遗产银花丝相结合,制作成银丝画。熊猫图案与银花丝结合成银丝画(见图2),让观赏者极容易联想到熊猫憨态可掬的模样(见图3)。显然,图2的“出场”是基于图3的“召唤”,两者借助熊猫这一四川特有的形象符码搭建了一个彼此间的、具有联想性的互文语境,从而将“非遗”短视频的符码呈现与城市形象的符码连接起来,形成了“非遗”对城市形象的释义解读。熊猫银丝画作为伴随文本,提供了从银花丝到熊猫的联想、想象方式。

总的来说,正是基于视觉联想的相似性原则,城市形象这一视觉文本与“非遗”短视频这一伴随文本之间形成了一种类似于“双重视域”(double vision)或“泛灵投射”(animistic projection)的视觉意义框架[8]。

1.3 隐喻:“舌尖上的非遗”映射城市的独特“味道”

互文语境下的隐喻是“借助另一种事物来认识和体验我们当前的事物”[9]。“非遗”短视频塑造城市形象体现的就是互文语境下的这一隐喻性原则,对城市形象的塑造借助“非遗”短视频来让观看者进一步认识和体验城市。2021年年初,由文化和旅游部非物质文化遗产司主办,中国演出行业协会协办,@微博政务特别策划的话题讨论#非遗过大年#活动,在微博中收获了1.9亿的阅读量,其中非遗美食的话题讨论度最高。@四川非遗发布的《四川非遗·赖汤圆》以赖汤圆的“六不”的优势成为川人心中的汤圆极品。此外,赖汤圆又因品尝时要沾芝麻酱味碟而区别于全国各地汤圆,以其独特的风格、习俗映射出四川“甜上加甜”的独特“味道”。借助赖汤圆繁复且传统的制作技艺,让观看者认识和体验到四川的悠闲生活和对待美食传承的态度,由此隐喻四川“美食之都”的城市形象。

2 情景语境:“非遗”符号的表征加速城市形象的意指实践

情景语境是指在文本的系统之外,存在许多外部因素,它们铺设了一个更大的“语义场”[10]。在不同的“非遗”内容展现的情景中,观看者往往会根据短视频内容的呈现,形成对城市形象不同的符号表征,同时也借助“非遗”文化赋予城市形象不同的意义内涵。在“非遗”短视频塑造城市形象的视觉修辞意指实践中,“非遗”文本之所以能够成为城市形象塑造这一特定情景中的表征符码,是因为“非遗”文化与城市之间存在一定关联。基于此,本研究将从议题情景、话语情景和空间情景三个维度,讨论“非遗”短视频文本符号表征城市形象的意指实践。

2.1 议题情景

情景语境下“非遗”短视频塑造城市形象的另一个路径是议题情景,即在特定的、与“非遗”文化相关的事件中形成其对城市形象塑造的意指实践场域,短视频塑造城市形象最有代表性的议题情景是基于社交媒体平台关于“非遗”和城市的话题讨论。“非遗”短视频所构建的议题情景是由“非遗”文化符号直接形成的城市与“非遗”间的话题讨论,其标志性的视觉修辞意指实践就是对承载城市历史文化的“非遗”符号的集体记忆与情感共鸣的凝缩。“非遗”短视频中的“非遗”符码之所以能够成为城市形象的一种凝缩符号,是因为其突出和强调的是在集体记忆和情感维度上收获观看者对城市形象的关注、认同和共鸣。由@四川非遗发起的#舌尖上的非遗#微博话题讨论,将四川的“非遗”民俗、技藝等同美食相结合,短视频对美食的视觉化呈现能够让观看者,尤其是身处外乡的游子忆起乡愁。此外,“非遗”美食都是城市悠久历史文化的凝缩,也是一座城市市民从小至大的乡愁与乡味的陪伴和记忆,借助“非遗”短视频参与到#舌尖上的非遗#的话题讨论,起到勾勒集体记忆和凝聚情感共鸣的作用,从情感维度进一步塑造城市形象。

2.2 话语情景

“非遗”短视频所营造的话语情景是有关“非遗”文化的特定话语形式而形成的塑造城市形象的意义实践场域,“非遗”这一伴随视觉文本的出现总是携带着能够塑造城市形象或具有城市特色的符码,能够在视觉表现层面深化短视频为塑造城市形象而营造出的话语情景。蜀锦是成都标志性的技艺,也是中国四大名锦之一。在《蜀锦的血脉》这则“非遗”短视频中,由蜀锦织机引入蜀锦这一传统织锦,而成都这座古老的城市曾经因这种古老的丝织品名满天下。蜀锦国家级非物质文化遗产传承人叶满洲对成都老蜀绣厂的回忆,以及对植根于蜀文化、有着鲜明地域特色的蜀锦历史回忆,使得蜀锦与成都之间的联系愈发紧密,由蜀锦这一“非遗”文化所营造的特定的历史话语情景,为四川城市形象的塑造提供了独具特色的形象符码。

2.3 空间情景

“非遗”短视频中的空间情景既包括“非遗”展示所需的物理场所,也包括“非遗”历史进程中的时空跨度场域,“非遗”文化在不同时期能够以不同的空间情景呈现城市的不同形象。在#非遗过大年#的话题讨论中,@四川非遗的这则《自贡灯会》短视频既体现了春节的热闹氛围,也彰显了自贡元宵灯彩的丰富与特色。“自贡灯会”之所以闻名中外,是因为其将“非遗”置于一种民俗文化的情景语境之中。通过“非遗”短视频,以灯彩的形式展现传统与民俗,将先辈的故事同当前的媒介、技术等结合,古今时空相连,故事和空间场域联通,形成了“非遗”文化在不同故事空间情景中对城市形象的塑造与传播。正是因为“非遗”文化以灯彩的形式置于既定的空间情景之中,恰好通过灯彩呈现的城市特色的符码塑造着城市形象。

3 文化语境:“非遗”文化符码传递城市形象的内在意涵

皮尔斯将符号区分为像似符(icon)、指示符(index)、规约符(symbol)三种形式[11]。作为视觉文本来展现的短视频,具有皮尔斯所说的像似性这一特征。“非遗”短视频在文化语境下的视觉修辞实践中实际依赖的是一种文化符码再现的逻辑。在文化语境中,短视频所呈现出的“非遗”符码实际上是经由视觉转化的、具有文化意义的、能够代表城市形象的文化符码。

从视觉修辞的角度来看,文化语境中的“非遗”短视频图像的意义解释实则意味着通过一种具体的“非遗”符码形象来代替城市这种抽象的形象。我们之所以能够从“非遗”短视频中凝练出受众普遍接受和认同的符码,更多地是基于受众对地方“非遗”文化的理解、认同与共享。正是在文化的释义环境下,我们能够借助视觉形式接近“非遗”符码的意义。“非遗”视觉图像之所以能够携带展示城市形象的符码信息,其地域文化意义与内涵的再现是一个重要因素。“非遗”短视频所呈现出的符码信息作为一种受众共享的形式,在视觉修辞的实践中构成了城市形象展现的文化符码,以文化和历史的深刻意涵塑造着城市形象。而“非遗”符码也因其在短视频不同文化语境的表达中,表现出城市不同的视觉形象。峨眉武术作为四川“非遗”,反复出现在城市形象、武术展示和风景旅游的宣传片段中,是因为它是四川人豪迈性格的集中体现、中华传统武术的典型代表、峨眉山风景旅游的最佳宣传点之一,也是将四川这一城市的众多文化特色集于一体的象征。传统“非遗”文化符码并不是单一的历史、文化和风景的展示形式,而是参与到“非遗”文化建构之中,对推动文化传承和发展起到重要作用的一种文化形式。因此,“非遗”作为一种城市居民集体文化和记忆的元素,承载着叙述历史和文化的双重修辞作用。

“原型是典型的领悟模式,无论什么时候,只要我们遇见普遍一致和反复发生的领悟模式,我们就是在和原型打交道。”[12]在“非遗”短视频中,短视频的视觉图像呈现就是文化文本自身的元素构成,而“非遗”文化符码的意象则指向其所表达的本身意涵,也就是荣格所说的原型内容。我们会通过视觉图像来寻找它内在意涵的形象符码,不同的短视频文化语境中,符码意象往往会有不同的呈现形式,但联想、贯通后仍就是在塑造形象。@四川非遗发布的“非遗”短视频中,扎染、银花丝、竹编都是和熊猫有所关联。熊猫作为四川城市形象在大众心中的一个代表性符号,将“非遗”文化与其相结合,实现熊猫这一城市形象符码的全新展示的同时,也对四川“非遗”进行了宣传推广。在这些与熊猫相关的“非遗”短视频中,扎染、银花丝、竹编等构成的熊猫系列“非遗”文化视觉呈现,就是从原型符码中塑造四川的城市形象。

4 结语

在视觉修辞的维度上考察短视频塑造城市形象的语境问题,意味着探索在语境生产中视觉图像和视觉符码塑造城市形象的逻辑和深层内涵。视觉文本相较于语言文本来说具有不确定性,其对符号的释义也会根据语境的变化而产生不同的释义。当“非遗”短视频所呈现的视觉文本被放置于一个特定的语境中时,语境便成为视觉形式下城市形象塑造的新形式,能够对塑造城市形象的符码起到一定的释义作用。简言之,在视觉修辞意义上研究短视频对城市形象的塑造,旨在从视觉展示的维度揭示城市形象在不同语境下的呈现逻辑与形式。互文语境、情景语境和文化语境打造了短视频塑造城市形象的新的路径。互文语境依赖城市已有的形象符码与“非遗”短视频这一视覺伴随文本之间的视觉想象,从连接、联想和隐喻的角度塑造着城市形象。情景语境从议题、话语和空间三个维度出发,在“非遗”文化符码的表征中塑造城市形象。文化语境则通过对像似符码的意义阐释,在视觉修辞的意涵场域中体现“非遗”文化符码塑造城市形象的文化意义生产和释义。视觉修辞视角下的短视频对城市形象的塑造,是当前视觉转向时代的一种全新形式展现,对城市形象如何在数字化时代取得突破性发展有参考意义。

参考文献

[1]中国政府网.国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见[EB/OL].(2005-08-15)[2021-09-08].http://www.gov.cn/govweb/zwgk/2005-08/15/ content_21681.htm.

[2]薛可,李柔.非物质文化遗产数字信息对受众城市认同的影响:基于新浪微博的实证研究[J].现代传播(中国传媒大学学报),2020(11):19-26.

[3]何国平.城市形象传播:框架与策略[J].现代传播(中国传媒大学学报),2010(8):13-17.

[4]黄琳.5G时代视觉传播语境下城市形象传播的范式革新[J].四川轻化工大学学报(社会科学版),2020(6):84-100.

[5]秦宗财.新时代“千年运河”文旅品牌形象塑造[J].江西社会科学,2021(1):235-243.

[6]鲁道夫·阿恩海姆.艺术与视知觉[M].滕守尧,朱疆源,译.成都:四川人民出版社,2001:54.

[7]刘涛.语境论:释义规则与视觉修辞分析[J].西北师大学报(社会科学版),2018(1):5-15.

[8]Wellek,R.Warren,A.Theory of Literature[M].New York:Harcourt,Brace and World,1942:197.

[9]Lakoff,G.Johnson,M.Metaphors we live by[M]. Chicago,IL.:The University of Chicago Press,1980:5.

[10]赵毅衡.符号学原理与推演[M].南京:南京大学出版社,2011:182.

[11]查尔斯·皮尔斯.皮尔斯:论符号[M].赵星植,译.成都:四川大学出版社,2014:72.

[12]荣格.荣格文集[M].冯川,译.北京:改革出版社,1997:10.