中国平台反垄断政策的过去、现在与未来

倪红福 冀承

摘 要:改革开放四十余年来中国反垄断政策的演变历程与经济发展阶段密切相关,与社会主义市场经济体制改革同频共振,不断进行着有益的尝试与调整。近年来互联网平台经济迅猛发展,但其较强的网络效应、规模效应以及赢者通吃、双边市场、跨界竞争等内在特性对中国市场竞争秩序形成了严峻的挑战。中国以平台反垄断政策的创新系统回应了平台垄断挑战,以大型平台企业作为规制对象接连发起了多个反垄断调查和诉讼案件,平台垄断从野蛮无序进入规范健康的新时期。展望中国反垄断政策的发展趋势,预期未来平台反垄断会趋于监管常态化、法治化和精细化,立法现代化、修法快速化,执法成熟化,国际合作和交流扩大化。针对数字经济时代平台反垄断政策面临的新难题与新挑战,中国应从监管机构、互联网平台、第三方主体等层面着力,以强化平台反垄断规制,营造公平竞争的市场环境。

关键词:平台经济;平台垄断;反垄断监管

中图分类号:F724.6 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2021)11-0082-13

从经济学诞生之时起,垄断及其对立面竞争就是经济学的核心范畴与基本主题,二者是相伴相随的。在一定意义上,反垄断政策与竞争政策是具有一致性的,如美国多称“反垄断政策”,而欧洲发达国家多称“竞争政策”。由于历史背景和研究目的不同,对垄断概念的理解也不同。严格来讲,垄断是指在某种产品市场中仅存在一个生产者或销售者。然而,现实经济中纯粹的垄断非常少见,垄断的形式也复杂多变。对于中国来说,随着经济和技术的发展,垄断和竞争的关系发生着深刻变化。近年来垄断势力在迅速崛起的平台企业中有增无减,平台经济在高速发展过程中存在着许多不可忽视的问题,资本无序扩张造成的垄断风险日益凸显,平台“二选一”、大数据杀熟、算法合谋、价格歧视、捆绑交易等垄断行为严重侵害了消费者和平台内经营者权益,形成了愈演愈烈的寡头垄断格局[1],对互联网平台经济的有序发展产生了严重的不利影响。鉴于此,我们需要全面科学地认识市场垄断势力的理论基础、发展轨迹和逻辑、存在的问题,尤其重要的是深入分析近年来中国平台反垄断政策的最新实践、未来发展趋势和政策建议,这有助于促进下一阶段中国数字经济的持续创新和平台经济的健康发展,对于中国经济新旧动能转换、产业结构升级和社会福利提升具有重要意义,并可以为畅通国内国际双循环相互促进的新发展格局提供重要支撑。

一、反垄断的理论基础与平台垄断问题缘起

反垄断背后的经济学理论经历了不断发展、完善的动态演变过程,形成了具有不同理论模型和政策主张的多个理论流派,对世界各国不同时期竞争政策和反垄断法的制定和实施产生了直接或间接的影响[2-4]。反垄断的理论基础涉及诸多方面,但主要是市场竞争理论和垄断福利损失理论。就前者而言,经典经济学理论一般认为:竞争越强越好。竞争越充分,市场价格就越接近社会的边际成本,当企业的经济利润为零时,社会福利实现最大化。完全竞争状态是经济资源最有效配置和社会福利最优状态,即帕累托最优状态。垄断被认为是竞争的对立面,垄断扭曲市场资源配置效率,阻碍创新与技术进步,进而带来福利损失,是导致市场失灵的关键原因之一。

亚当·斯密在其著作《国民财富的性质和原因的研究》中指出:垄断主要是指各种政治权利或法律对自由竞争和贸易的限制。一方面,经济运行本身的正常秩序有可能被垄断扰乱,进而自由配置经济资源的功能也会受到影响并可能导致产量减少;另一方面,获得和维持垄断地位离不开大量资源的投入,这本身也会造成社会资源的浪费。垄断不仅毫无用处,而且不利于国民财富的增长[5]。阿尔弗雷德·马歇尔将垄断定义为单个人或者单个集团拥有决定其销售商品的数量和价格的权力,除因自然条件限制形成的垄断之外,现实经济中几乎不存在绝对的和永久的垄断,垄断仅仅是相对的和暂时的,而垄断和自由竞争之间也不存在绝对的界限,有的只是数量和程度的差异而己[6]。但也有很多学者认为垄断并非完全“有害”。并非企业规模扩大或市场份额提高就是垄断,产业集中可能在増强企业市场势力的同时,促进资源更充分地利用并提高经济效率[7]。垄断利润不仅可为企业的创新行为提供充足的动力,而且可为企业创新行为提供一个安全稳固的环境,垄断有利于创新[8]。总之,有关垄断的争议一直存在。

随着现代经济学的发展,经济学者将市场行为、市场势力、垄断势力等概念越来越多地用于对垄断含义的解释。如威廉·格·谢泼德认为,市场势力影响产品数量、价格和性质的能力就是垄断,企业运用市场势力的目的是最大限度地提高其在市场中获取利润的能力,而拥有市场势力的企业,又或多或少地可获得高于竞争市场中所能达到的利润水平[9]。总的来讲,现代经济学通常从更广义的角度界定垄断的概念,即从垄断结构和垄断行为两个维度对垄断的含义进行概括。总之,由于垄断问题的复杂性,对垄断概念的界定从未形成统一的认识,垄断的含义也是随着经济的发展而越来越全面和深入。我们偏向于认为,垄断是市场中经营者影响产品数量、价格和性质的能力,以获取超过竞争市场的利润。衡量垄断势力或市场势力的较为理想的指标是加成率。

虽然有许多理论论证垄断的合理性(如规模经济、网络效应等),但是垄断带来福利损失,成为主流经济学的基本观点,也是现实中制定反垄断政策的理论基础。福利损失(有时也称为“无谓损失”或“效率损失”)可以追溯到19世纪杜比特的贡献,到20世纪五六十年代米尔顿·弗里德曼认为间接税扭曲消费者的消费选择,损害市场效率[10]。阿诺德·哈伯格指出,企业制定出高于边际成本的价格,导致消费者剩余向生产者转移和产生社会福利损失[11]。相对于完全竞争市场,垄断的价格更高、产量更低,其资源的配置效率也更低。哈伯格从理论的角度提出了哈伯格三角形方法,并实证测算了美国部分行业的垄断福利损失。该方法被称为“哈伯格三角形方法”。在经验研究中,绝大多数文献都是基于哈伯格三角形或者其变体来估计垄断福利损失[12-14]。随着研究的深入,出现了很多研究质疑哈伯格三角形方法低估了垄断的福利损失,指出其存在以下缺陷:局部均衡方法、需求价格弹性系数和利润难以估计;未考虑企业之间的竞争行为;缺乏严密的理论模型。随着博弈论、产业组织理论及其实证研究的发展,研究者开始基于实证产业组织的行为参数方法测算垄断的福利损失[15-16]。以上方法大部分基于局部均衡框架的测算方法,但也出现了一些一般均衡模型的垄断福利测算方法,如可计算一般均衡模型(CGE,Computable General Equilibrium)方法、生產网络结构一般均衡模型方法[17-19]。

在现实经济中,虽然世界上100多个国家(或地区)实施了反垄断法,但是垄断始终存在且愈演愈烈。20世纪90年代以来垄断势力不断增强,成为全球经济的主要表现之一。De Loecker et al. 指出,美国上市公司的总体加成率从1980年的1.2%上升到2014年的1.6%[20]。Autor et al. 的研究表明:在美国绝大多数私营企业中,在四位数行业层面上销售集中度都有所上升,雇员超过5 000人的公司的就业比例从1987年的28%上升到2016年的34%,大型企业规模不断扩大,大部分OECD经济体都表现出市场集中度提高幅度较大的行业,劳动收入份额下降幅度也较大,且变得更加集中的行业都是那些生产率和创新增长更快的行业,规模较大的企业一般具有更高的加成率,按规模加权的加成率比未加权的平均加成率上升得更快[21]。总之,产业内企业表现出一种“赢者通吃”(winner takes most)特征,少部分超级明星企业占据了大部分市场。平台垄断就是互联网经济中常见的“赢者通吃”现象演化为少部分超级明星平台企业长期维持“通吃赢者”地位,壟断市场份额和用户数据,向下“剥削”平台内商家和消费者,对资源配置优化和经济运行效率提升产生了不利影响。平台垄断具有其特殊性,与传统工业时代的市场垄断存在较大差别,市场进入壁垒没有传统市场垄断那么持久而稳固,平台垄断地位的形成也并不意味着一定会产生市场失灵,“通吃赢者”所获得的市场势力如果缺乏技术创新将会变得短暂而脆弱,这与数字经济时代技术和模式的快速更迭密切相关。

二、中国反垄断政策演变轨迹与逻辑

数百年来,反垄断政策为世界上大部分国家维护自由经济秩序提供了重要保障,不同国家的反垄断政策有着本国国情影响下的不同特色。美国出台的《谢尔曼法》被公认为世界上第一部现代意义上的反垄断成文法。凭借雄厚的政治经济实力、发达的法治体系以及反垄断域外管辖,美国反垄断法律具有非常广泛的国际影响力,实行市场经济的国家大多以该法为蓝本制定本国的反垄断法律法规[22],欧盟大多数成员国的反垄断成文法制定上就是以该法为基础,这部法律有力推动了全球主要经济体的反垄断政策的立法与施行。中国反垄断政策虽然整体起步较晚,但是演进轨迹具有非常鲜明的特色。伴随着改革开放的不断深入以及资源配置中市场机制扮演着越来越重要的角色,以市场机制为取向的改革催生了竞争市场生存的土壤。中国反垄断政策也随之孕育而生,经历了从无到有、不断完善和发展的过程,其演变历程与中国经济发展阶段密切相关,与市场经济体制同频共振,不断进行着有益的尝试与调整。总体来看,自改革开放至今40余年来中国反垄断政策的演变轨迹可以分为四个阶段。

(一)反垄断政策萌芽阶段(20世纪80年代初至1991年)

20世纪80年代初中国开始推行有计划的商品经济,在一定程度上引进了市场竞争体制,改革实践从农村开始转向城市。1980年国务院发布的《关于开展和保护社会主义竞争的暂行规定》是中国反垄断政策中最早的行政性法规,该规定明确指出要打破地方封锁和部门分割,任何地区和部门都不准封锁市场和禁止外地商品在本地区和本部门销售,除国家指定专门经营的产品以外,其余产品均不得独家经营和进行垄断[23],上述规定对改革开放初期打破地区垄断和行政垄断具有重要意义。

1987年国务院颁发的《中华人民共和国广告管理条例》《中华人民共和国价格管理条例》以及1990年国务院印发的《关于打破地区间市场封锁进一步搞活商品流通的通知》均强调在生产和经营活动中禁止垄断和不正当竞争行为,不同企业之间共同商定垄断价格是违法行为,并且指出生产企业有权在全国范围内销售产品和自行选购所需商品,任何地区和部门不得进行干涉和设置障碍[23]。改革开放初期至社会主义市场经济体制正式确立前的一系列有关反垄断政策的初步探索,表明中国这一阶段已将市场经济运行机制下的反垄断问题提上日程,反垄断政策开始萌芽,且逐渐受到重视。

(二)反垄断政策起步阶段(1992—2007年)

1992年党的十四大明确提出把社会主义经济制度同市场经济结合起来,确立了建立社会主义市场经济体制的改革目标。社会主义市场经济体制的正式确立推动了经济领域全面实行市场化改革,竞争机制被广泛推行,反垄断政策进入关键时期。1993年《中华人民共和国反不正当竞争法》的通过,标志着中国结束了没有竞争法的历史。随后,国家又陆续颁布了一系列旨在防止垄断和保护竞争的法律,包括《中华人民共和国价格法》(1997年)、《中华人民共和国招投标法》(1999年),前者针对价格歧视、掠夺性定价和价格卡特尔作出了明确规定,后者则对串通招标和投标行为及其处罚作出了规定[23]。

自2001年加入世界贸易组织以来,中国融入经济全球化进程的步伐迅速加快,越来越注重反垄断政策的制定和实施。国家先后制定实施了多项反垄断的条例决定和部门规章对反垄断行为及其处罚作出了明确的规定,如2001年制定的关于打破地区封锁、部门和行业垄断的《关于禁止在市场经济活动中实行地区封锁的规定》,2003年发布的针对不同市场主体并购交易审查的《外国投资者并购境内企业暂行规定》以及2003年实施的以禁止价格垄断为切入点的《制止价格垄断行为暂行规定》。社会主义市场经济体制正式确立至《中华人民共和国反垄断法》(以下简称《反垄断法》)出台前一系列反垄断法律法规的颁布和通过,表明这一阶段在市场经济体制不断成熟的推动下中国反垄断政策的发展明显起步。

(三)反垄断政策完善阶段(2008—2019年)

作为规范国家经济秩序和市场竞争秩序的基本法律制度,《反垄断法》从1994年开始就已被列入全国人大立法计划,历时13年的长期酝酿,由第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过,并自2008年8月1日起施行。这部法律的出台是中国反垄断政策体系建设的重要里程碑,标志着中国反垄断政策框架的基本形成。该法被誉为市场经济中的“经济宪法”,对禁止垄断协议、禁止滥用市场支配地位、控制经营者集中以及禁止行政垄断等四大反垄断制度作出了细致的区分[24]。

《反垄断法》实施十余年来,中国反垄断政策的重点由建立基本制度转向制定和完善具体配套的规章和细则,例如相关市场界定指南、经营者集中申报标准等,有效增强了制度的针对性和可操作性[25]。中国的反垄断执法机构积极推进反垄断执法工作,加强反垄断执法队伍能力建设,审查处理的各类垄断案件的数量和质量均呈现明显上升趋势,并初步建立了反垄断司法诉讼制度,推动反垄断领域相关研究不断深入具体,在矫正市场失灵、改善竞争环境、化解产能过剩等方面发挥着举足轻重的作用[26-27]。但滥用市场支配地位、垄断协议等具有原则性和方向性的规定还缺乏相关的立法细则或司法解释,导致在执法过程中遇到了严峻挑战,需要增加更多释义性的配套细则,使之有效地保障市场竞争机制正常发挥作用,且这些反垄断政策更多地针对传统经济垄断,而对互联网平台垄断的监管规定不够具体。《反垄断法》正式颁布至平台反垄断指南出台前的这一阶段,中国反垄断政策获得了长足的进步,形成了基本的政策框架,日趋走向完善。

(四)平台反垄断政策兴起阶段(2020年至今)

近年来信息技术革命浪潮推动着互联网新模式、新行业和新业态的不断涌现,但是平台经济在高速发展过程中存在着不可忽视的问题,部分大型平台企业滥用其在细分市场的市场支配地位,平台“二选一”、大数据杀熟、算法合谋、价格歧视、捆绑交易等一系列损害消费者利益的垄断行为日渐增多,严重侵害了消费者和平台内经营者权益,形成了愈演愈烈的寡头垄断格局,不利于市场经济的健康发展。国家对平台经济反垄断的监管政策正在趋于严格,2019年11月国家市场监督管理总局召集京东、美团、拼多多、阿里巴巴、唯品会等20多家电商平台企业,就引起公众强烈关注的“二选一”和“独家交易”等垄断行为召开行政指导座谈会。2020年1月国家市场监督管理总局公布了《反垄断法》修订草案,新增了平台经济反垄断的多项条款,重点考虑了互联网平台经营者市场支配地位对市场竞争秩序的影响。

2020年11月国家市场监督管理总局发布的《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》揭开了中国互联网平台经济反垄断的序幕,是中国反垄断政策发展轨迹中的关键节点,标志着平台垄断政策从野蛮无序进入规范健康发展阶段。在面向社会公众、政府部门、专家学者以及有关市场主体广泛征求意见后,国务院反垄断委员会于2021年2月正式印发了《关于平台经济领域的反垄断指南》。该指南立足中国平台经济领域发展现状与特点趋势,充分考虑了世界范围内平台经济动态性、复杂性和系统性的特点,并借鉴了美国、欧盟等平台反垄断监管先行地区的成熟经验和有益做法,对《反垄断法》及现有配套法律法规在平台经济领域的适用问题进行了较为细化的规定,如对相关商品市场、相关地域市场的界定进行了详细的阐释,明确了平台经营者利用数据、算法、平台规则实施协同行为和达成垄断协议的案件分析思路,详细列举了认定平台经济常见的“二选一”、算法合谋、大数据杀熟等滥用市场支配地位行为的多重考量因素。自平台反垄断指南出台后,国家市场监督管理总局开始频繁发起针对大型数字平台经济企业的反垄断立案调查,并依据《反垄断法》和平台反垄断指南对平台企业的垄断行为作出了不同程度的处罚,这意味着中国平台经济反垄断政策进入新时期。

三、中国平台反垄断的最新实践

近年来互联网平台经济在全球包容审慎的监管下迅猛发展,新业态、新模式层出不穷,在经济生活中扮演着越来越突出的角色。在全球经济整体下行压力日益加大和新冠肺炎疫情在全球蔓延的背景下,互联网平台经济逆势上扬,驱动线下经济活动加速向线上迁移,展现出强大的经济活力和韧性,已成为世界经济走出深度衰退的关键驱动力和各国实现经济复苏的重要抓手。与此同时,由于平台经济具有较强的网络效应和规模效应以及赢者通吃、双边市场、跨界竞争等内在特性,平台间竞争的“马太效应”凸显,众多细分领域市场份额被少数互联网巨头企业占领,呈现日益集中的市场竞争格局,资本的无序扩张使得平台经济垄断风险凸显[28-30]。世界各国加速了反垄断政策的改革步伐,尤其是在平台反垄断方面进行了重大调整和创新,针对少数头部平台的反垄断监管不断强化,直接以大型平台企业为规制对象接连发起了多个反垄断调查和诉讼案件。平台经济反垄断问题已成为世界性的关键议题。

近年来中国移动互联网、人工智能、云计算、大数据等新兴数字技术的飞速发展,极大地推动了以互联网平台企业为代表的平台经济在经济形势低迷下的逆势增长。截至2020年底,中国市场价值超过10亿美元的平台企业高达197家,比2015年底增加了133家,且价值规模同比实现56.3%的超高速增长[30]。中国逐步成为平台经济发展最活跃的地区。平台经济已成为中国经济新旧动能转换与产业结构升级的关键引擎,为畅通国内大循环和促進经济社会发展提供了重要支撑。但是数字产品的规模经济几乎是无限的,边际运营成本基本降为零,而且在垄断范围上远远超越了传统工业时代的垄断企业,平台企业较其他行业头部企业更具垄断效应[31-33]。

(一)平台反垄断面临的主要问题

平台经济中的相关商品市场界定、市场支配地位滥用及其认定、经营者集中审查对传统反垄断规则和分析工具构成了愈发明显的挑战,严重破坏了市场竞争秩序,阻碍了行业创新,已成为中国平台反垄断面临的主要问题。首先,传统的相关商品市场界定主要是基于实体商品范畴的静态定性分析,重点考察商品的可替代程度,但是随着数字平台与传统行业融合的不断加深,商品市场间边界变得模糊,数字经济创新效率高和数字商品更新换代快的特点使得传统上明确的界定标准不准确[32],平台双边市场特性也直接加大了传统需求替代性分析的困难程度。其次,传统的市场支配地位认定主要依赖于企业市场份额、市场集中度等,但是平台经济本身就具有高市场份额和高市场集中度的特征,这使得估计市场力量较为困难,且无法有效评价平台掌握的数据、算法、流量与其市场支配地位的关联度[34],难以准确规制大型数字平台运用数据、算法等优势实施的限定交易、大数据杀熟、协议共谋等滥用市场支配地位的行为。最后,传统的经营者集中审查将企业营业额作为申报门槛,然而由于近年来大型平台企业收购未来潜力大的初创企业受到的监管非常宽松,且平台企业间并购的营业额并不大,均未经过经营者集中审查,这对市场竞争格局产生了明显的不利影响。其中,最受争议的案件就是2016年滴滴出行收购优步中国后在网约车领域的市场份额虽然达到了近90%,但优步中国在华营业额并未达到申报门槛而无需提前申报。

(二)系统回应平台垄断挑战

标志中国互联网平台经济反垄断政策从野蛮无序进入规范健康的新的历史窗口期的事件发生在2020年11月,国家市场监督管理总局发布了《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》,揭开了中国平台经济反垄断的序幕。时隔3个月后,国务院反垄断委员会又正式印发了《关于平台经济领域的反垄断指南》,首次对互联网平台领域中愈演愈烈的垄断行为作出了明确限定,并为平台经济领域经营者依法合规经营提供了更加明确的指引,明确了平台经济领域反垄断执法的基本原则和分析思路,从而在一定程度上预防和制止了平台经济的垄断行为。

在2020年12月召开的中共中央政治局会议和中央经济工作会议上,明确强调要强化反垄断和防止资本无序扩张,并将其纳入2021年经济工作中的八项重点任务之一,要求完善平台企业垄断认定的法律规范和健全数字规则,提升监管能力,坚决反对垄断行为。2021年中央政府工作报告再次指出要强化反垄断和防止资本无序扩张,坚决维护公平竞争的市场环境。2021年3月召开的中央财经委员会第九次会议强调,要建立健全平台经济治理体系,加快健全平台经济法律法规,及时弥补规则空白和漏洞。上述会议均明确传递出了中国政府对于平台反垄断严格监管的重要信号,自2020年12月至今国家市场监督管理总局频繁发起针对大型平台企业的反垄断立案调查,并对平台企业的垄断行为作出了不同程度的处罚,以此进一步完善社会主义市场经济体制和推动高质量发展。

(三)平台反垄断典型案例评析

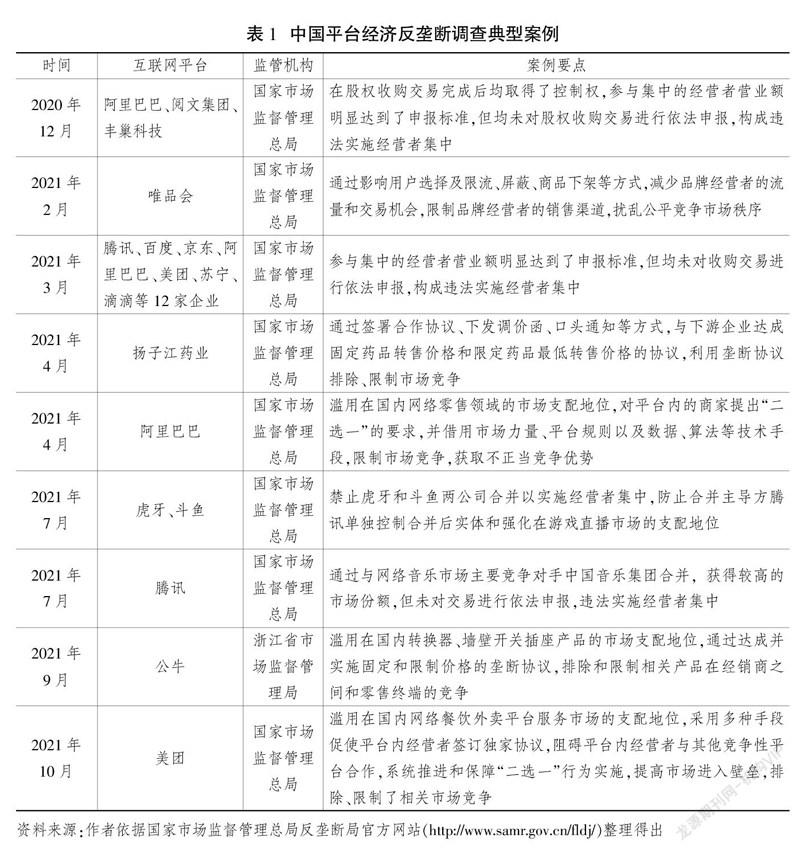

自2020年12月至今国家市场监督管理总局发起了多起针对大型平台企业的反垄断立案调查,并对平台企业未依法申报实施经营者集中、“二选一”、“大数据杀熟”等严重损害市场公平竞争和消費者利益的垄断行为作出了不同程度的处罚。表1(下页)列出了2020年12月以来中国平台经济反垄断调查典型案例要点及处理结果。其中,最受社会各界关注的调查案件是2021年4月的“阿里巴巴案”和2021年10月的“美团案”,被认为是中国互联网平台经济反垄断强力执法的典型代表。国家市场监督管理总局认定阿里巴巴和美团分别滥用在中国境内网络零售平台服务市场和网络餐饮外卖平台服务市场的支配地位,实施“二选一”垄断行为,以排他方式限制商家的多栖行为,侵害了消费者利益和平台内商家的合法权益,妨碍了商品服务和资源要素自由流通,严重影响了平台经济创新发展,对阿里巴巴和美团分别处以2019年度中国境内销售额4%的罚款(182.28亿元)和2020年度中国境内销售额3%的罚款(34.42亿元)。针对阿里巴巴的处罚金额创造了《反垄断法》实施十余年来的最高罚款记录,在全球范围内也仅次于2018年和2017年欧盟委员会分别对谷歌开出的43.4亿欧元和24.2亿欧元罚单。

中国此前针对“二选一”行为展开的调查和处罚是从反不正当竞争角度进行的,如2017年浙江金华市场监督管理局就针对美团外卖的“二选一”垄断行为作出了52.6万元的行政处罚,而“阿里巴巴案”则是首次从平台反垄断角度对“二选一”行为进行规制,执法力度显著增强。该案件也是中国首次在反垄断执法中将互联网平台整体界定为相关市场,处罚书中明确论述了相关商品市场的分析逻辑,详细论证了为不同类别商家、不同商品品类以及不同商品销售方式提供服务的网络零售平台属于同一相关商品市场,但与线下零售服务不属于同一相关商品市场[30]。该判例将为全球类似平台反垄断案件提供重要指引,也会引导中国对平台反垄断监管和执法走向更加专业的方向。此外,从表1中可以看出,违法实施经营者集中是平台反垄断案件中出现次数最多的,但依据法律法规对该垄断行为的最大处罚金额仅为50万元,较低的违法成本使得大型数字平台在展开并购时并不会考虑主动进行申报,依靠单纯地增加执法次数难以解决该问题,因而需要通过及时修订法律的方式来提高处罚金额以增加违法成本,推动平台企业主动开展经营者集中的申报工作。

总之,平台经济领域的反垄断,不是为了打压平台经济发展,而是通过限制垄断行为促进竞争,从而推动平台经济规范健康发展。由于平台经济的网络外部效应,平台企业所在市场结构有走向寡头甚至完全垄断的趋势,未来平台经济领域反垄断问题是不可避免的,且将会更加突出。

四、中国平台反垄断的未来发展趋向

伴随着全球范围内数字经济的蓬勃发展和中国“互联网+”战略的全面推进,平台经济成为重要的新经济业态和生产组织方式。大批数字平台企业快速崛起,其扩张式发展在便利民众日常生活、促进产业融合、大幅改善经济运行效率以及加速经济循环发展的同时,也带来了众多的监管难题、竞争隐忧以及市场风险,严重侵害了消费者的合法权益,损害了市场公平竞争。为此,中国应该进一步发挥反垄断政策的重要作用,完善反垄断监管的体制机制,在个案中不断探索反垄断政策适用的新思路、新模式和新工具,妥善处理好管理平台经济垄断行为与鼓励促进平台经济企业创新发展之间的关系。一方面,中国经济进入新发展阶段,竞争政策基础性地位愈发重要。广义的竞争政策是指一切促进市场竞争、强化市场机制作用、规范竞争行为的政策工具,其中包括反垄断规制;其理论基础是市场在资源配置中应该起决定性作用,尤其是竞争性市场可实现有效率的资源配置。另一方面,平台企业已在中国经济发展中发挥着重要作用,成为最大微观经济主体,反垄断是约束平台企业行为的有力手段,平台反垄断是不可避免的问题。展望未来,中国的平台反垄断在监管、立法、修法、执法、国际交流和合作等多个方面将会呈现四大趋势。

(一)监管常态化、法治化和精细化

当前代表先进生产力的平台经济与相对落后的反垄断监管体系之间的矛盾日益突出,反垄断监管方向的转变势在必行,未来反垄断监管发展趋势会从目前的运动式、突击式和粗略式向常态化、法治化和精细化方向转变。2020年之前中国反垄断监管机构针对平台经济反垄断的案例都是突击式和运动式,频率相对较低,而2020年及之后国家市场监督管理总局针对阿里巴巴、腾讯、京东、美团等超大型数字平台企业的反垄断监管频率迅速增加,频繁提起平台反垄断诉讼,表明监管将会趋于常态化,发现一起垄断案件就会迅速展开调查和处理。

此外,世界主要国家的反垄断法对数字经济所产生的一些垄断问题只作了方向性和原则性的规定,尚未出台较为细致的监管细则,中国虽然已经出台《关于平台经济领域的反垄断指南》,但仍需推动反垄断监管加速向法治化和精细化转变。如厘清互联网平台与政府监管部门之间的关系,二者不应该是现阶段的对立关系,而应是相互合作的关系。王勇等发现,如果平台企业规模比较大,那么政府和平台实现相互合作的协同监管时的商品质量水平会高于单独监管[35]。在反垄断监管方向转变的同时,中国应该坚持包容审慎和鼓励创新的原则,优化监管框架,实现事前事中事后全链条监管,注重创新平台反垄断监管的理念和方式。对于不同领域、不同类别的平台,需要进行充分的市场调查和评估,以分门别类制定平台监管模式,从而实现有效监管和精准施策。如针对具有較高潜在风险和可能影响市场竞争健康发展的平台模式,要进行严格监管;而针对具有较大发展潜力和可能促进经济社会发展的平台模式,要进行试点推广。

(二)立法现代化、修法快速化

出于有效应对愈演愈烈的平台经济垄断带来诸多问题的考虑,全球主要国家均纷纷推动反垄断法律法规的立法现代化,并快速推进反垄断法的修订工作,使得平台经济的监管有法可依。2020年12月欧盟委员会正式公布了针对数字在线平台、在线市场以及社交媒体的两项提案《数字服务法案》和《数字市场法案》,这被认为是近20年来欧盟对数字经济的重大立法[36-37]。随后,德国于2021年1月正式通过了世界上首部系统针对平台垄断而展开全面修订的反垄断法即《反对限制竞争法》第十修正案[30]。以印度为代表的新兴经济体为适应数字经济时代的来临,也在积极推进平台经济领域反垄断法的立法现代化和修法快速化。印度于2020年颁布了《竞争法(修订草案)》,规定印度竞争委员会可以基于公共利益的需要来强化平台经济的经营者集中审查,以交易价值或者交易规模以及其他标准作为制定经营者集中申报的门槛。

与此同时,国家“十四五”规划、中央经济工作会议、全国人大常委会立法规划中都反复提及及时修订不适应现阶段平台经济发展的《反垄断法》,以适应中国平台经济发展和平台垄断问题的新特点、新变化给《反垄断法》带来的新挑战、新问题,维护平台经济健康规范发展,这是国家治理能力和治理体系现代化的生动实践。除通过修订《反垄断法》外,中国未来还可以加快制定实施和更新完善具有阶段性、灵活性的反垄断相关配套性法规、政策规定和相关指南,提出可以量化的判断标准,着力不断破除制约平台经济发展的体制机制障碍,如备受关注的《关于平台经济领域的反垄断指南》就及时回应了社会各界对于“二选一”“大数据杀熟”等平台企业垄断问题的关切。

(三)创新执法方式,执法日趋成熟化

反垄断执法有政策性和技术性的双重特点,与查处一般价格违法行为的行政执法有诸多不同之处。数字平台市场的复杂性、多变性和综合性对反垄断执法构成了挑战。因此,反垄断执法机构要积极开展反垄断执法实践,推动反垄断执法工作人员调整传统的执法理念,在“干中学”中不断提高执法能力,持续加强自身业务素质,创新执法手段和改进执法工具,加强外部专家队伍建设,在执法实践中不断积累经验,增加执法决策的可信度。

与相对成熟的发达国家相比,中国反垄断执法整体起步较晚,执法水平相对较低,执法经验相对欠缺,特别是针对平台企业的执法经验更是较少,因而需要借鉴和吸收国外成熟的反垄断执法经验,提高国家市场监督管理总局反垄断局的决策层级和执法强制性,减少多头执法形成的漏洞[38],构建独立的执法体系和执法队伍,强化数字经济时代反垄断执法人员的培养力度和支持力度。在运用反垄断法和相关配套细则对垄断行为本身的违法性进行定性分析的基础上,中国的反垄断执法人员还要学会利用经济学方法考虑平台企业垄断对国民经济和其他市场主体影响的定量分析,构建技术驱动型执法体系,寻求产业政策和反垄断之间的平衡点。

(四)国际合作和交流扩大化

近年来数字经济的全球化趋势日益显著,平台经济反垄断已成为全球公认的重大问题,不再只局限于单个封闭经济体内。跨国家、跨地区的反垄断监管和执法协调问题不断增加,因而需要从全球视角审视和修订反垄断政策。国际组织、各国政府、行业协会以及平台企业等多方力量应共同推动国际合作和交流扩大化,利用国际平台对企业垄断和行政垄断问题开展广泛磋商,以更好地引领全球反垄断监管,实现平台经济在全球范围内的普惠发展,共享发展红利。

近年来中国反垄断执法机构与多个发达经济体签署了一系列国际合作与交流的协议,取得了长足的进展。考虑到平台经济的特殊性、高度复杂性以及全球化发展趋势,未来中国应基于国际视野和国际标准,继续扩大反垄断政策制定、执法合作、规则协调等方面的双边和多边国际合作,强化与美国、欧盟等世界主要反垄断辖区国际交流的深度和广度,建立良好的合作机制和顺畅的沟通渠道,持续提升中国反垄断监管的国际化水平。

五、研究结论与政策建议

当前全球平台经济反垄断政策正在面临关键转折,多重因素交织推动着平台经济反垄断持续深化。针对大型数字平台的反垄断政策引起全球范围内的普遍关注,世界各国都在不约而同地强化监管、创新立法、转变执法,高度重视数字平台对规则的重构,公平竞争、隐私保护、平台透明化以及知识产权等规则将会对数字平台形成明显制约,预计平台经济领域的资本无序扩张将会得到明显遏制,但平台经济蓬勃发展的总体态势不会改变。与此同时,各国平台经济发展存在着诸多差异,探索适合本国平台经济健康可持续发展之路任重而道远。美国的大型平台企业规模在全球一枝独秀,中国、欧盟等地区的平台企业在海外市场并不占据优势,本土平台企业的发展又面临激烈竞争,因而如何平衡保护竞争与激励创新以及如何兼顾平台的国内市场竞争力与国际竞争力是摆在中国反垄断机构面前的一道难题。

本文以中国平台反垄断政策的过去、现在和未来为研究主线,在反垄断理论基础和平台垄断问题缘起的基础上,首先梳理了中国反垄断政策的演变轨迹和逻辑,从发展历程和演变轨迹中总结中国反垄断政策的历史逻辑和规律;接着剖析了中国平台反垄断政策的最新实践,对中国系统应对平台垄断挑战的实践与案例展开总结,以此认识反垄断政策的现实逻辑;最后展望中国平台反垄断政策的未来发展趋势,得到如下结论:由于当前代表先进生产力的平台经济与传统的反垄断体系之间的矛盾日益突出,预期平台反垄断将会趋于监管常态化、法治化和精细化,立法现代化、修法快速化,执法成熟化,国际合作和交流扩大化。

针对数字经济时代平台反垄断政策面临的新难题与新挑战,中国应从监管机构、互联网平台、第三方主体等层面着力,以强化平台反垄断规制,营造公平竞争的市场环境,并且要统筹国内国际两个市场,深刻认识中国与发达国家数字平台在市场力量与技术创新上的差距,积极借鉴发达国家平台反垄断的有益经验,从全球视角审视和修订平台反垄断政策,为畅通国内大循环和促进经济社会发展提供重要支撑。

在监管机构层面,要推动监管前置,实现关口前移,对平台垄断问题由事后的静态监管转向强化事前、事中的动态监管。相较于传统经济,平台经济具有显著的动态创新、不确定和难以预测等特点。现有国内外反垄断监管机构一般采用事后、静态监管的模式,当大型平台企业滥用市场支配地位、违法实施经营者集中等垄断行为之后,监管机构才开始对平台垄断问题进行调查、论证以及最后的判定,并且按照静态监管程序先从界定相关市场入手,最后判定该企业是否对市场竞争和经济效率产生负面影响。事后、静态监管不仅明显增加了反垄断的实施成本,给调查期间平台两端的用户带来持续性的福利损失,而且难以及时把握平台经济的竞争动态和有效回应维护公平竞争的时代要求。因此,对于平台经济的监管,要从事后的静态监管转向强化事前、事中的动态监管。监管机构要在事前针对数字市场及其细分领域频繁开展调研与竞争评估,在事中针对“赢者通吃”类平台企业的垄断行为进行从严精准监管和动态测度其占有的市场份额[39],以便掌握超级平台企业涉嫌垄断的违法事实和更好地指导后续监管活动,并且要求平台企业在合并收购时,事先向监管部门备案,获得许可后才可以进行相应的经营者集中行为。

在互联网平台层面,要深刻理解平台反垄断政策变化和趋势,秉持中立和公平竞争原则,保护双边市场主体的合法权益。2019年以来,全球主要国家和地区均加速了平台经济领域反垄断政策的调整和创新步伐,可以预见在未来一段时间内持续强化数字平台监管将会成为反垄断政策的总体基调。中国互联网平台应该深刻理解政府出台的平台反垄断政策变化和趋势,不断提升平台内部治理水平。互联网平台利用新兴数字技术推动了平台双边市场主体即平台内经营者和消费者之间的互联互通,双边市场主体的循环反馈既改善了供给侧的供给结构,又扩大了需求侧的数量。为营造公平竞争的市场环境,互联网平台应秉持中立原则,建立健全平台内部的反垄断管理体系,注重保护双边市场主体的合法权益,避免采用滥用市场支配地位、猎杀式并购、排他限制性交易等垄断行为。此外,由于平台内经营者和消费者在平台上开展交易产生的数据属于平台的私有财产,平台需要规范利用数据以充分保障数据安全和保护数据隐私,充分履行社会责任。

在第三方主体层面,要充分发挥行业协会、商会、消费者协会、媒体等第三方主体对互联网平台企业的监督作用,着力构建多元共治的平台垄断监管格局。中国应逐渐引入第三方主体直接或间接参与平台反垄断监管,鼓励行业协会、商会出台平台经济领域各细分行业的自律公约,加强对平台企业的监督治理,拓寬消费者协会对平台企业损害消费者权益的维权和诉讼渠道建设,发挥网络新媒体对平台企业涉嫌垄断行为和违法行为的重要监督作用。 [Reform]

参考文献

[1]MAURICE E S, ALLEN P G. Big data and competition[M]. Oxford: Oxford University Press, 2016.

[2]BUCCIROSSI P L, CLARI T, DUSA G, et al.Competition policy and productivity growth: an empirical assessment[J]. Review of Economics and Statistics, 2013(95): 1326-1331.

[3]MOAZED A, JOHNSON N. Modern monopolies: what it takes to dominate the 21st century economy[M]. New York: St. Martin's Press, 2016.

[4]FEDERICO G, MORTON F S, SHAOIRO C.Anti-monopoly and innovation: welcoming and protecting disruption[J]. Innovation Policy and the Economy, 2020, 20(1): 132-145.

[5]亚当·斯密.国富论[M].郭大力,王亚南,译.北京:译林出版社,2011.

[6]马歇尔.经济学原理(上卷)[M].朱志泰,译,北京:商务印书馆,1964.

[7]唐要家.反垄断经济学的理论演进及其政策含义——兼与王廷惠、谢作诗商榷[J].经济评论,2018(6):115-119.

[8]朱敏.垄断的间接社会福利效益分析[J].产业经济研究,2004(3):17-21.

[9]威廉·格·谢泼德.市场力量与经济福利导论[M].易家祥,译,北京:商务印书馆,1980.

[10] FRIEDMAN M. The "welfare" effects of an income tax and an excise tax[J]. Journal of Political Economy, 1952, 60(1): 25-33.

[11] HARBERGER A C. Taxation, resource allocation and welfare[M]. Cambridge: National Bureau of Economic Research, Inc, 1964.

[12] SCHWARTZMAN. The burden of monopoly[J]. Journal of Political Economy, 1960, 68(6): 627-630.

[13] COWLIING K, MUELLER D C. The social costs of monopoly power[J]. Economic Journal, 1978, 88(352): 727-748.

[14] MASSON R T, SHAANAN J. Stochastic-dynamic limiting pricing: an empirical test[J].The Review of Economic and Statistic, 1982, 64(3): 413-422.

[15] GISSER M, GOODWIN T H. Crude oil and the macroeconomy: tests of some popular notions: note[J]. Journal of Money, Credit and Banking, 1986, 18: 95-103.

[16] PETERSON E B. CONNOR J M. Consumer welfare loss estimates for differentiated food product markets[J]. Review of Agricultural Economics, 1996, 18(2): 233-246.

[17] HAUSMAN J A, NEWEY W K. Nonparametric-estimation of exact consumers-surplus and deadweight loss[J]. Econometrica, 1995(6): 1445-1476.

[18] KELTON C M, REBELEIN R P. A general-equilibrium analysis of public policy for pharmaceutical prices[J]. Journal of Public Economic Theory, 2007, 9(2): 287-298.

[19] BAQAEE D R, FARHI E. Productivity and misallocation in general equilibrium[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2020, 135(1): 105-163.

[20] LOECKER D J, EECKHOUT J, UNGER G.The rise of market power and the macroeconomic implications[J]. Quarterly Journal of Economics, 2020(135): 561-644.

[21] AUTOR D, DORN D, KATZ L F, et al. The fall of the labor share and the rise of superstar firms[J]. Quarterly Journal of Economics, 2020(135): 645-709.

[22] 余东华.美国反垄断政策的演进及对我国的启示[J].亚太经济, 2008(1):42-45.

[23] 吴汉洪,周炜,张晓雅.中国竞争政策的过去、现在和未来[J].财贸经济,2008(11):102-110.

[24] 吴高盛.中华人民共和国反垄断法释义[M].北京:中国法制出版社,2007.

[25] 王先林.从经济理论、法律制度到国家战略——关于反垄断的三维视角[J].南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学),2018(3):38-48.

[26] 王彦超,蒋亚含.竞争政策与企业投资——基于《反垄断法》实施的准自然实验[J].经济研究,2020(8):137-152.

[27] 孔祥俊.论互联网平台反垄断的宏观定位——基于政治、政策和法律的分析[J].比较法研究,2021(2):85-106.

[28] 杰奥夫雷·帕克,马歇尔·范·埃尔斯泰恩,桑基特·保罗·邱达利.平台革命:改变世界的商业模式[M].志鹏,译,北京:机械工业出版社,2017.

[29] 郭天序.数字平台垄断及风险行为分析[J].地方财政研究,2021(7):89-96.

[30] 中国信息通信研究院.平台经济与竞争政策观察(2021年)[R/OL].(2021-05-30)[2021-07-05].http://www.caict.ac.cn.

[31] 胡继晔,杜牧真.数字平台垄断趋势的博弈分析及应对[J].管理学刊,2021(2):1-17.

[32] 熊鸿儒.我国数字经济发展中的平台垄断及其治理策略[J].改革,2019(7):52-61.

[33] 曲创,王夕琛.互联网平台垄断行为的特征、成因与监管策略[J].改革,2021(5):53-63.

[34] 孫晋.数字平台垄断与数字竞争规则的建构[J].法律科学(西北政法大学学报), 2021(4):63-76.

[35] 王勇,刘航,冯骅.平台市场的公共监管、私人监管与协同监管:一个对比研究[J].经济研究,2020(3):148-162.

[36] Digital services act: ensuring safe and accountable online environment [EB/OL].(2020-12-15)[2021-06-14].https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_en.

[37] Digital markets act: ensuring fair and open digital markets[EB/OL].(2020-12-15)[2021-06-14]. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_en.

[38] 白让让.平台运营商的市场支配地位滥用与结构性救济——案例回顾、研究述评与新监管模式构想[J].财经问题研究,2021(6):39-50.

[39] 王先林,方翔.平台经济领域反垄断的趋势、挑战与应对[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2021(2):87-97.

The Past, Present and Future of China's Platform Anti-monopoly Policy

NI Hong-fu JI Cheng

Abstract: Over the past 40 years of reform and opening-up, the evolution of China's anti-monopoly policy is closely related to the stage of economic development, resonates with the reform of market economic system, and continues to make beneficial attempts and adjustments. In recent years, the internet platform economy has developed rapidly, but its strong network effects, scale effects, and inherent characteristics such as winner-take-all, bilateral markets, and cross-border competition have created severe challenges to the market competition order. China responded to the challenge of platform monopoly with the innovation system of platform anti-monopoly policy. Taking large platform enterprises as the regulatory object, many anti-monopoly investigations and litigation cases have been launched one after another. The platform monopoly has entered a new period of standardization and health from barbarism and disorder. Looking forward to the development trend of China's anti-monopoly policy, it is expected that in the future, the platform anti-monopoly will tend to be normalized, legalized and refined, modernized legislation, rapid amendment of laws, mature law enforcement and expanded international cooperation and exchanges. In view of the new problems and challenges faced by the platform anti-monopoly policy in the digital economy era, China should strive to strengthen the platform anti-monopoly regulation and create a fair competition market environment from the aspects of regulators, internet platforms and third-party subjects.

Key words: platform economy; platform monopoly; anti-monopoly regulation

基金項目:国家自然科学基金面上项目“中国产业迈向价值链中高端:理论内涵、测度和路径分析”(71873142);国家自然科学基金面上项目“突发性公共卫生事件的全球价值链重构效应:基于生产网络结构一般均衡模型方法”(72073142);国家自然科学基金青年项目“垄断势力的福利损失及产业政策优化研究:基于生产网络结构一般均衡模型方法”(7210031415);中国社会科学院国有经济研究智库课题“国有企业在构建新发展格局中的作用研究”。

作者简介:倪红福,中国社会科学院大学经济学院教授,中国社会科学院经济研究所研究员;冀承(通信作者),中国人民大学应用经济学院博士研究生。