中国风景油画的绘画图式研究

王冠亚

油画是绘画艺术中的一种重要形式,其色彩丰富、创造力强、艺术表现风格多样,而通常风景油画主要以写意为主,与我国传统的山水画十分相似,但又鉴于中西方文化背景的大相径庭,风景油画所体现出的艺术内涵及表达形式则各有千秋。那么,要让中国风景油画内涵深厚的艺术感染性,具备独特的油画写意精神极为重要。众所周知,一副创作优秀的风景油画应是作者对自我客观生活的真实写照和缩影,是一种强烈的情感艺术表达方式。在现代中国绘画艺术领域,只有作家们不断加强绘画图式的探究,才能更好地促进现代油画的蓬勃发展。故此,本文将从以下三个方面讨论中国风景油画写意精神图式。

一、重视主观性的情感表达

在绘画艺术中写意即为抒写心意,它与“写实”是相对且又相互而言的。所谓写意精神指的是画家在创作时,忽略了真实的艺术形象,更为客观强调艺术创作的内涵和手法的一种表达形式。此种写意性图式最早兴起于我国北宋绘画时期,对绘画的蕴意之感和寄寓之情表现更为突出,以此让“具象”形成“表意”之作用。由此可见,情感的寄托和表达是风景油画创作中,不可或缺的组成之一,更是整体画作的灵魂。《心理学大辞典》是一本高价值的心理学工具书,其中,就有这样一句话“情感是人对客观事物是否满足自己的需要而产生的态度体验。”而中国风景油画本来就是创作者的情感产物,将画家内心真实的应景通过绘画传达表达出来,真正体现创作者的思想意境[1]。

在近年绘画艺术领域中,有更多的艺术学者开始从自我观念及形式上探究思考,更为重视对绘画图式的研究,也从中渐进意识到纯粹单调的借鉴模仿是无法体现出油画作品的中国特点的,这样的画作往往显得呆板而缺乏生命。那么,风景油画要体现写意精神,笔者认为创作者更应回到写生的基础层面,体现出中国传统艺术的语言价值体系。在油画创作中,合理协调好其绘画取景、着色、创作及布局等各个问题,这些都是关键要点;同时,要让这些理论内容变得不那么枯燥费事,还能融合一些中国自身的艺术审美元素,从而以一种合适的图式体现出画作的艺术特征,才真正是中国风景油画所要呈现的写意精神和价值[2]。

人的行动受意识的支配主导,良好的主观能动性是任何事物获得成功的必要条件之一。中国风景油画的创作实践中,最为重要的是要凸显出作者对所见风景的内心感受和精神需求。只有作者自身有着强烈的表现欲望,才能客观的观察风景、用心去构建写意性图式,精准地传达出内心的情感寄寓,也只有这样才能创作出更优秀的油画作品。中国风景油画的创作,其关键要素在于作者是否能够更好地体现其意境,倘若仅仅探究绘画技法显然是不够的,还应着重借助风景的结构、意象和造型等来呈现出内在形式,通过抽象化的表达折射出情感的注入。其实,我国古代传统绘画中并不过于重视绘画的造型结构,而更为突出情感的渲染升华。以清代书画家郑板桥的竹画为例,诚然,老先生已是眼中有竹、心中有竹、手中有竹,才做到了创作画作的三部曲——观察、构思和实践。这也就是取决于作者个人对某一事物的理解和精神感受,以此减少对画作客观结构的不理解。因此,在中国风景油画创作中,作者首先要构建对客观物象的认知感受,达到知其所以然,也就是自我从内心厘清创作画的本质思想和精神动力何在,以此才能更贴切全面的从画作中体现出来。由此可知,对于风景油画的创作而言,作者对客观事物的真实心理感受最为重要。尽管有些人能够很好地掌握风景油画的写生基础,然而,最终却也难以成就好的作品,其中,原因就是创作中缺乏情感的投入,画作自然也就少有精神意境。比如,我国当代著名油画家靳之林,就将自然当成画室、以大自然为师,其创作的《黄河激浪》、《南泥湾》、《春耕》、《延安山花》等绘画作品,从中都内涵并流露出其对大自然的深刻领悟之感,特别是《黄河激浪》跳跃的画面、和谐的色彩更是给人一种黄河咆哮的激荡之情,画作中的此种内涵情境与画面感的合一,正是绘画艺术的精髓所在[3]。因此,针对千变万化的大自然,身为画家一定要亲自去感同身受,从中不断提升自我的感官意识、思想意境,达到精神的提炼并使之应用于油画创作之中。

通过主观意识去挖掘潜在的情感因素,这是中国风景油画创作的审美真谛。通常,人们在观察事物、展示风景的同时,所关注的并不仅仅是物象本身外在的色彩、构成和形状,更多的还有通过这个物象所传输而来的内在精神。这是我们用肉眼所观察不到的,是一种抽象潜在的信息,要通过内心领悟并升华才能获取来。那么,在创作风景油画时,作者必须将自我的这种认知情感通过笔触、色彩、结构等蕴藏其中,从而适时巧妙地展示出该幅画作的画面语境,这样的油画作品才能呈现出新颖之处[4]。在这里所说的“适时巧妙”就是点睛之处,他并非客观准确,实则是一种心理上的确定,是画作精神信息在受用。这好比我们常说的“凭感觉”,一分为二的解释“感”就是创作者感官上的信息反馈,“觉”则是通过感官接收转化而来的心灵觉悟,也就是要自我感知到一般人所体会不到的物象的内在本质[5]。因此,不管是绘画还是品画,都需要不断升华自身的内在修养,而中国风景油画的创作,更要体现出足够的写意精神、情感渗透,这还需要创作者们继续磨炼和参悟。

二、紧扎中国传统文化的根基

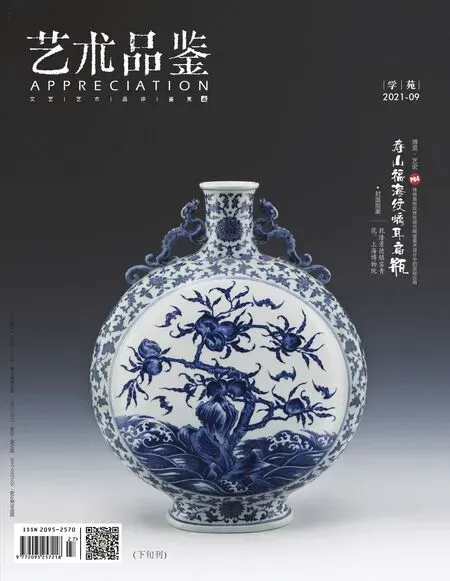

中国上下五千年,其传统艺术文化历史源远流长,传统美学元素在如今更是不能撇弃,在现代中国风景油画中,融入传统美学思想,不但能够更好地弘扬传统艺术文化,同时,也是风景油画作品与当前社会文化的一种有效交融形式。尽管时代在推动中国各方面革新发展,然而,传统文化自始至终都是中国人的根,要让油画艺术在中国实现地域的本土化特征,融合传统文化背景是必然之举。因此,风景油画创作过程中的每一个细节和因素,都要结合中国本土化特征,而找寻最为适宜的表达形式。传统文化的根基是中国风景油画写意性图式的源泉,在创作实践中,中国本土特征的地理风光,才是风景油画创作必不可少的题材,还需要创作者们不断深入探究中国传统文化、古典文学、哲理以及美学等融入画作之中。比如,掌握了中国水墨画的艺术手法,将其演变为风景油画写意性图式,创作思维则会更为清晰明确,创作视野更加开阔一些。这样创作而来的油画不但有鲜明的色彩和肌理变化,也能呈现出其中的笔墨意趣。再者,中国古典戏曲、哲学、瓷器、建筑、名著小说中都蕴藏着重要的传统文化元素,这些都是油画创作重要的灵感来源。因此,中国风景油画的写意性图式的研究一定要紧扎传统文化的根基,并结合物象的客观观察以及合理的西方文化借鉴综合得来。只有将传统作为基础并倾注于生活本身,才能更好地掌握物象变化、领悟其中的主观精神,解读出创作者自我内心真实的情感思维,使其与客观需求相结合构建形成美的创造。而在这其中,作者已然生成的审美经验以及真情实感对画作意象的构成极为关键,尽管风景写生表面反馈出的是客观的自然存在,然而,也并非就是真实生活的写照,而是借用图式语言表达出来的意念和观点,换言之,就是借助外在表现而呈现出来的一种内在精神,这是写意精神的本质。所以,我们一定要在中国传统文化的根基中,吸收到更多元素,以此帮助风景油画形成新的写意性图式,衍生出更多具备中国民族特色的风景油画作品,更好地传递和发扬传统文化的精髓,使之产生更为积极长远的艺术文化影响力[6]。

三、凸显出“立象以尽意”之感

人们认为“言”所不能尽之意,则可通过“象”以尽之[7]。因此,风景油画的创作更应凸显出“立象以尽意”之感。作者在创作时,不仅要倾注个人情感、思想意境以及传统文化内涵,还必须要侧重创作手法,从而促使物象反映出形态意识,展现出审美价值。通常,物象的心态也就是自然真实的形态,风景油画创作中所需要的取景、构图、造型、结构等是呈现出某些客观物象的必要手段,而要达到画作的形神兼备,就需要创作者对物象形态特征有更为清晰准确地掌握[8]。比如,当我们看见高山峦叠时,会被山峰壮阔雄伟的气势所震惊,这就是对物象内在的一种精神领悟,继而将所见之景象与内在心理感受融合起来,形成新的写意性图式,此为创作者的绘画真实立意及感知。如若缺乏这个内在精神,那么,这样一幅风景油画无非就是与物象的客观对应,则会显得单板生硬、了无生趣。

四、结束语

总之,中国风景油画的绘画图式研究是一个长久性发展过程,而风景油画中所阐释出的情感,也更期盼获得欣赏者的共鸣,为其呈现出视觉之美和文化熏陶,给人们以心灵启迪和精神休憩,让油画艺术在我国得到更好的传承与发展。因此,“以形传神”才是中国风景油画创作的精神所归,是让心灵与自然交融合一、提炼升华的过程,同时也是一种哲学领悟。作为油画创作者,仍需不断渗透传统文化、积累生经验阅历,在立象尽意之中,开拓出油画艺术的全新发展途径。