CT血管造影和冠状动脉狭窄严重程度在评估病变特异性缺血中的临床价值

李 卓,张 磊

冠状动脉狭窄被认为是心肌缺血的指证之一[1]。然而,越来越多的研究表明冠状动脉狭窄严重程度与缺血之间存在脱节现象。冠状动脉CT血管造影(CTA)或侵入性冠状动脉造影(ICA)检测显示,50%的心肌缺血是由阻塞性病变引起的[2]。另一方面,心肌缺血也可引起非阻塞性病变[3-5]。通过冠状动脉CTA和血管内超声证实动脉粥样硬化斑块特征(如坏死核心、斑点钙化或阳性重塑)与血管狭窄程度无关的心肌缺血相关[5-10]。冠状动脉粥样硬化斑块狭窄和缺血之间存在联系[11]。近年来,随着多排螺旋CT技术的迅速发展,将计算流体动力学应用于传统冠状动脉成像而计算冠状动脉CT血流储备分数(CT-fractional flow reserve,FFRCT)已成CT临床应用和科研的热点[12-13]。此检测方式能无创性测定狭窄冠状动脉血流动力学异常,且已被证实可准确地诊断和排除引起血流动力学异常的冠状动脉狭窄病变,FFRCT的出现将解剖学和血流动力学融合在一起。因此,非侵入性评估FFRCT可以提供更有价值的诊断信息[14]。本研究旨在探讨冠状动脉狭窄严重程度和病变特异性缺血之间的关系。

1 资料与方法

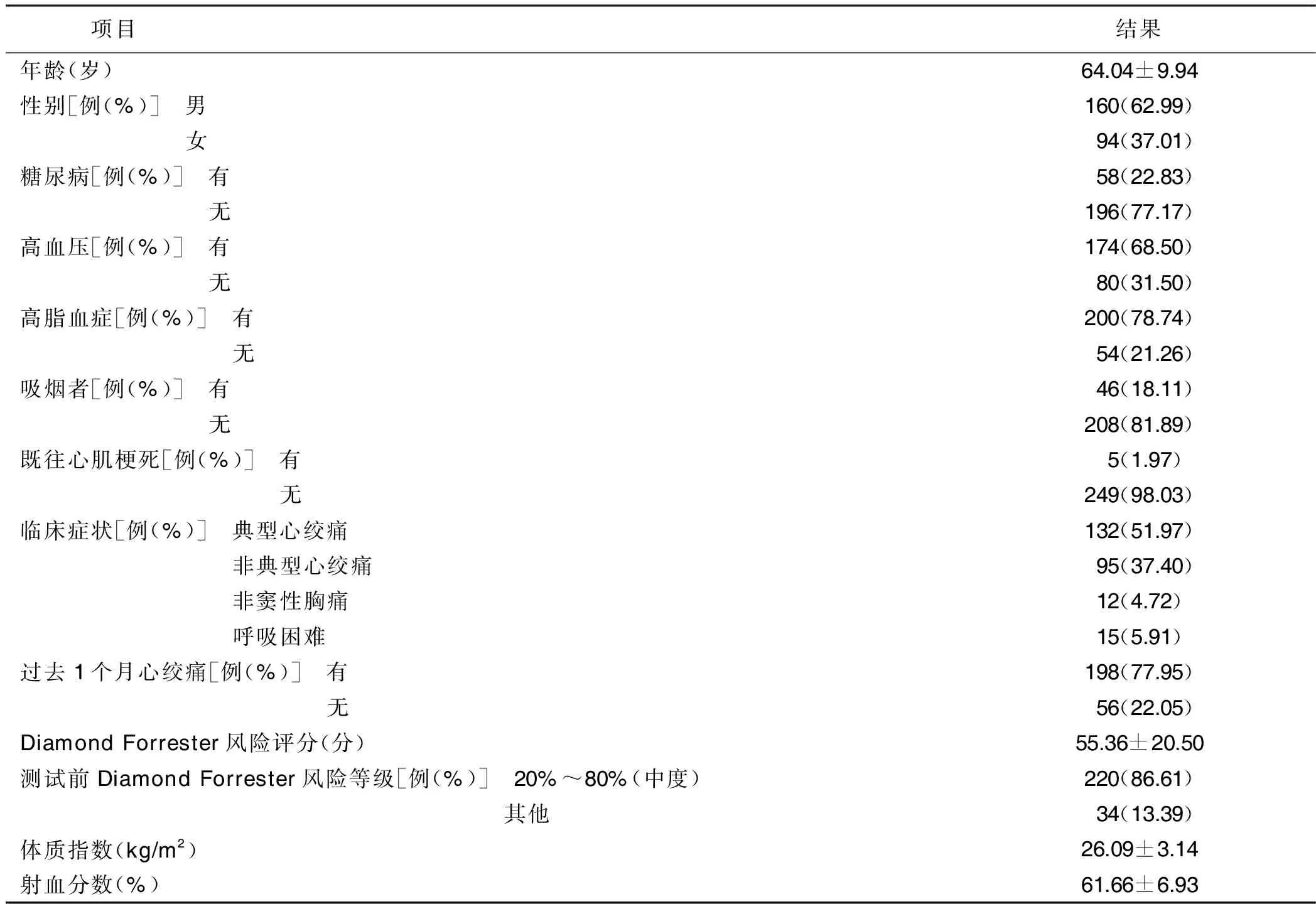

1.1 临床资料 回顾性收集2015年1月—2018年6月在我院行冠状动脉CT造影(CCTA)并行FFRCT检查的254例病人的临床资料。纳入标准:①存在原因不明的胸痛或劳累后心绞痛;②静息心电图ST-T改变,考虑有心肌缺血;③临床上无症状而心电图有改变;④负荷试验阳性或可疑阳性;⑤CT平扫发现冠状动脉钙化,钙化积分超过年龄组预计分值。排除标准:有创血流储备分数(FFR)值存在波动区间;CCTA影像质量差;有冠状动脉起源异常、冠状动脉支架置入史以及冠状动脉旁路搭桥术后者。所有病人均签署书面知情同意书,本研究通过我院伦理委员会批准。研究对象临床资料详见表1。

表1 研究对象临床资料(n=254)

1.2 FFRCT测定 FFRCT是通过德国西门子公司原型软件cFFR(版本3.0.0)获得的。利用cFFR软件对所有病人的CCTA 数据(从收缩期或舒张期中选取一期成像质量好的影像)进行FFRCT测定,测定工作由1名有5年以上CCTA相关工作经验的影像科医生完成,并由另一名有13年CCTA相关工作经验的影像科医生核对冠状动脉中心线及管腔识别是否准确。测量每支血管与有创FFR相对应位置的无创FFRCT值。以FFRCT<0.80作为判断心肌缺血的临界值。

1.3 CCTA 采用德国西门子公司的第二代双源CT扫描设备(SOMATOM Definition Flash),所有病人均采用前瞻性心电门控序列扫描。全部受检者于扫描前2~3 min 舌下喷服硝酸甘油以扩张冠状动脉。CT扫描经定位像确定扫描范围后,先进行钙化积分扫描,范围从气管分叉下1.0 cm至心脏膈面。扫描参数:管电压120 kV,管电流280 mA,准直器宽度 64 mm×2 mm×0.6 mm,机架转速为每转0.28 s,层厚3 mm。平扫完成后进行CCTA 扫描,利用Lrich双筒高压注射器通过病人外周静脉注射非离子对比剂优维显60 mL(德国先灵公司,含碘370 mg/mL),注射流率4.5~5.0 mL/s;延迟时间应用人工智能触发扫描系统确定,将兴趣区设在升主动脉,当CT值达到100 HU即可触发扫描。CCTA扫描时,除层厚调整为0.75 mm,管电压、管电流、准直器宽度、机架旋转时间均与平扫相同。由经验丰富的专业人员根据管腔面积的缩小程度将冠状动脉狭窄严重程度分为4级。Ⅰ级病变:管腔面积缩小1%~<26%;Ⅱ级病变:管腔面积缩小26%~<51%;Ⅲ级病变:管腔面积缩小51%~<76%;Ⅳ级病变:管腔面积缩小76%~100%,1支或1支以上主要冠状动脉(指左冠状动脉主干、前降支、回旋支、右冠状动脉)狭窄程度达到Ⅲ级。冠状动脉狭窄>50%为血管发生阻塞特异性病变。

1.4 冠状动脉斑块分析 使用半自动化软件(AutoPlaq version 9.7,Cedars-Sinai Medical Center,Los Angeles,CA,USA)分析具有≥2 mm斑块的冠状节段。由2名经验丰富的医生在对结果不知情的情况下对冠状动脉CTA进行读数,并使用多平面冠状动脉CTA图像分析FFRCT和FFR结果。自动生成非钙化斑块(NCP)和钙化斑块(CP)的扫描特定阈值。使用自适应算法在手动指定区域内对斑块组分进行定量,必要时进行调整。累积斑块体积(APV%)=(总斑块体积/血管体积)×100%。低密度非钙化斑块(LD-NCP)定义为具有衰减的斑块(<30 Hunsfield单位)。重塑指数通过近端正常参考点的最大病变血管面积除以血管面积计算得出。正面重塑为>1.1重塑指数,视觉的斑点钙化被鉴定为钙化。典型病例冠状动脉CTA图像见图1。

图1 典型病例冠状动脉CTA图像

2 结 果

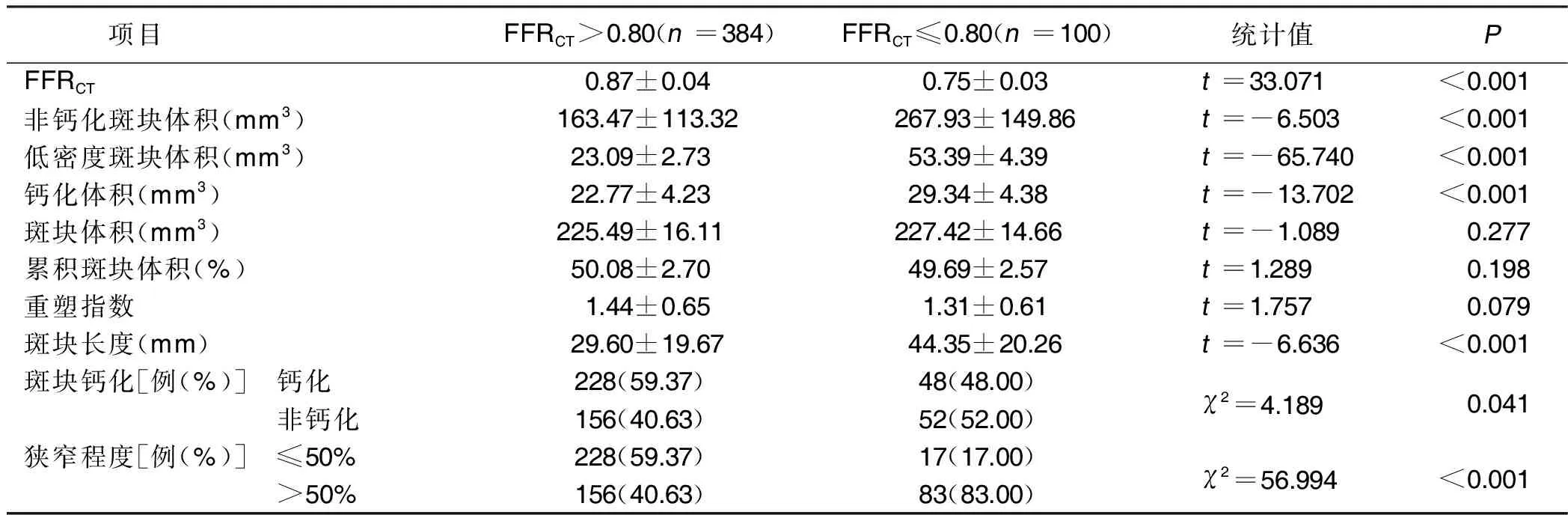

2.1 不同FFRCT水平血管检测指标比较 FFRCT>0.80组和FFRCT≤0.80组在FFRCT、非钙化斑块体积、低密度斑块体积、钙化体积、斑块长度、斑块钙化和狭窄程度方面比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。详见表2。

表2 不同FFRCT水平血管检测指标比较

2.2 斑块体积与FFRCT的相关性分析 FFRCT≤0.80组斑块体积与FFRCT呈正相关(r=0.203,P=0.043),见图2。FFRCT>0.80组斑块体积与FFRCT无相关性(P=0.124)。

图2 斑块体积与FFRCT(≤0.80)的相关性

2.3 狭窄程度(>50%)与血管特异性病变缺血(FFRCT≤0.80)的相关性 FFRCT≤0.80组血管狭窄程度与FFRCT呈正相关(r=0.340,P=0.002),详见图3。FFRCT>0.80组血管狭窄程度与FFRCT无相关性(P=0.429)。

图3 狭窄程度(>50%)与血管特异性病变缺血的相关性

3 讨 论

有研究已经证实动脉粥样硬化斑块特征与缺血之间的关联[5-8]。心肌灌注成像研究已经证明非钙化斑块体积、阳性重建、低密度非钙化斑块和缺血之间存在关联[6,8]。一项关于FRR测定的临床实验中,聚集斑块体积、低密度非钙化斑块、病变长度和阳性重塑可用于预测缺血事件的发生[5]。本研究中的斑块分析包括≥2 mm的所有冠状动脉节段,该策略更具有临床相关性。此外,为定量斑块特征提供了最佳阈值,以提高研究结果的临床适用性。

本研究结果发现斑块体积和FFRCT之间有关系,这一结果表明冠状动脉斑块本身的存在与缺血有关。根据先前的研究结果,狭窄>50%是FFRCT≤0.80的预测因子[1-5],但7%的无阻塞性病变的血管存在缺血,FFRCT为0.71~0.80的血管中有24%没有阻碍[5,8]。此外,本研究中低密度非钙化斑块的研究结果可进一步辨别局部缺血事件的发生,与先前的结果一致[11]。高低密度非钙化斑块体积引起的局部冠状动脉内皮功能受损,解释了狭窄严重程度和缺血之间的不匹配现象[8]。有坏死核心的斑块具有较高的氧化应激反应,并且可能影响一氧化氮的产生,这可能导致局部内皮功能障碍,并造成局灶性“功能性狭窄”和血管段无法在压力过程中充分扩张[11]。此外,斑块坏死核心是心肌梗死和突发性心血管死亡的主要原因。低密度非钙化斑块与缺血之间存在关联的原因可以解释为在严重狭窄的病变中,FFRCT≤0.80时也不能安全地推迟血运重建。

FFRCT是一种将FFR分析与CCTA解剖成像相结合的检测冠状动脉病变的新方法,具有无创性,可以从结构和功能两方面来评估冠状动脉狭窄所致的心肌缺血,具有较高的诊断效能,同时可定位多支病变中的病变血管[15-18]。多项研究证实,FFRCT能准确地诊断和评估血流动力学异常的冠状动脉狭窄病变,降低了常规CCTA仅靠狭窄程度分类诊断造成的假阳性率。本研究结果表明,综合解剖学-生理学方法将冠状动脉CTA解剖狭窄评估与斑块体积的半自动量化相结合和FFRCT计算可能是用于稳定冠心病的非侵入性评估潜在有效的策略。本研究结果表明,冠状动脉CTA斑块评估,通过简单和可重复生产的指标,如低密度非钙化斑块体积,可能有利于选择病人进行进一步的诊断测试。

综上所述,在疑似冠心病的病人中,冠状动脉狭窄严重程度、斑块特征可预测病变特异性缺血。