农地确权与农村劳动力就业选择①

——基于CLDS数据的实证分析

罗美娟 申小亮

(云南大学 经济学院,云南 昆明 650500)

1 引言

试行于2009年,并于2013年在全国范围内大规模开展的农村土地承包经营权确权登记颁证工作(以下简称“农地确权”)②参见:2009年中央一号文件《中共中央 国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》;2013年中央一号文件《中共中央 国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》。,是在家庭联产承包责任制的基础上以解决农户承包地面积不准、四至不清问题为出发点,通过“确实权、颁铁证”的形式来强化对农地承包经营权的物权保护,完成与农户承包地空间属性和物权属性相关联的具有明确法律表达的使用权界定问题[1],进而建立归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村集体产权制度。产权理论揭示出产权明晰是资源有效配置的先决条件,农地确权所蕴含的农地产权清晰界定与地权稳定效应将促进农村生产要素重组,激发农业农村经济发展活力。关于农地确权对农村生产要素配置的影响,Besley首次从土地使用权保障、土地抵押贷款与获取交易收益三个方面构建了土地产权稳定促进农业投资的理论模型[2],随后Feder和Nishio将土地产权的生产要素配置效应划分为获取农业信贷、增加农业投资和农业收入增长三个方面[3],遵循上述理论分析框架,农业投资[4-5]、农地抵押贷款[6-7]和农地流转[8-10]成为后续研究农地确权对农村生产要素配置影响的三个中心议题。然而,劳动力作为农村地区重要的生产要素构成,农地确权在促进农村土地、资本等生产要素重组的基础上,是否会对农村劳动力就业选择产生影响,是值得进一步探讨的研究议题。

农村劳动力非农转移是经济发展的普遍规律,在我国农村人多地少的现实背景下,以期通过农地确权的方式来促进农村劳动力非农就业受到学界的广泛关注并被寄于厚望。地权稳定性是分析农地确权对农村劳动力非农就业直接影响的重要视角,产权不稳定会使个人为捍卫产权而付出代价[11],在地权不稳定的条件下,农地权属是以占用者的生产性使用为判断依据的,农地闲置会造成地权丧失风险[12],增加保护农地产权的劳动力投入则成为农民对地权不稳定的现实回应,从而强化了人地依附关系[13]。Rupelle等对我国农地产权的研究也支持了上述观点,其指出我国农村集体组织并未完全放弃对农地进行再分配的控制权,农地调整仍在进行并降低了地权稳定性,农村劳动力长期流动因面临失地风险而导致长期非农就业倾向受到抑制,并在非农就业中呈现暂时性和短期性特征[14]。与地权不稳定相对应,农地确权增强了农民对地权稳定的预期,降低了农村劳动力非农转移的机会成本[15],这会激励农村劳动力脱离土地的束缚并积极寻求非农就业[16-17]。也有学者基于农地流转的视角来分析农地确权对农村劳动力非农就业的间接影响,我国农民凭借其集体成员权平等获得了对农地的使用权,由于这种地权均分方式并未考虑农民个体之间的行为能力差异[18],在农地确权降低农地流转交易费用的前提下,会引致农地流转行为的发生[19-20],使农地边际产出较低的农户将农地经营权流转给农地边际产出较高的农户[21],进而促进农村劳动力非农就业[22-23]。

通过总结上述研究不难看出,多数学者一致地将非农就业作为当前农村劳动力最优的就业选择方式,立论的起点均认为小农经济与现代农业规模化经营的理念相违背。虽然城市化的快速推进吸引了大量农村劳动力进城务工,并且部分农村家庭实现了举家迁移,但我国目前的经济发展水平使城市地区还不足以为数量众多的农村进城人员提供体面的就业与收入条件[24],现有农村家庭并未放弃对土地进行耕种的权利[25],而是普遍形成了年轻子女进城务工、年老父母留村务农的“以代际分工为基础的半工半耕”生计模式[26],该现象产生的逻辑在于土地是农民最重要的资产,兼具社会保障功能与失业保险功能,非农转移所面临的不确定性风险更加强化了土地的保障价值,人地依附是农民对待自有土地的实际态度,人地分离将使农民失去土地所带来的安全感与获得感,以小农户为基本生产经营单位的小农经济在未来相当长的一段时期内仍有其存在的现实合理性与必要性[27]。同时,现有研究认为地权不稳定会导致农村劳动力固守在农地上并抑制非农转移,然而,农地确权前我国工业化和城市化快速推进时期,大量农村劳动力进城务工的现象却表明,地权不稳定反而促进了农村劳动力非农就业[28-29],这是因为农地调整会降低农民对农业投资的积极性,相应地从事农业生产也失去比较优势。与之相对应,也有学者得出地权稳定性的提升会通过提高农户的投资意愿而抑制农村劳动力非农就业[30]。

关于农地确权对农村劳动力就业选择的影响,现有研究并未达成一致的结论,而理解这一问题的关键在于正确认识我国的实际农情。当前,我国农村地区仍有数以亿计的农民以农为生、以农为业、以农立命,虽然农村劳动力非农就业关系重大,但如果脱离我国小农经济还将长期存在的客观事实[31],以范式化、理想化的思维方式片面追求农村劳动力大规模非农转移,可能会造成认识上的误区进而引致严重的社会问题。鉴于此,本文将立足于我国小农经济的现实背景,首先在理论层面探讨农地确权对农村劳动力就业选择的影响关系及作用机制,并利用2016年中国劳动力动态调查(CLDS)微观数据对二者影响关系及作用机制进行实证检验;进一步地,基于不同农地产权实践环境来考察农地确权对农村劳动力就业选择可能产生的影响差异。本研究不仅有助于站在小农立场来揭示农地确权条件下农民的真实行动逻辑,还可以为今后我国农业现代化发展道路的模式选择提供一定的借鉴与启示。

2 理论分析与研究假设

农地确权增强了农户承包地的地权稳定性,而地权稳定性的变化会产生农业生产率提升效应与劳动力转移成本降低效应[32]。在农地确权实施之前,家庭联产承包责任制所暗含的地权均分思想使村集体会根据村庄人口的变化来重新分配农地使用权,这不仅降低了地权稳定性,也导致我国农地细碎化问题不断加剧,加之城市化的快速推进提高了城市地区的劳动回报率,即便农民进城会面临失地风险,但由于农业生产不具备比较优势,农村劳动力纷纷离农进城寻求非农就业。而农地确权强调“生不增、死不减”的集体成员权身份固化及承包地空间边界明晰[33],在强化农地产权排他性的基础上有效提升了地权稳定性,从而会激励农民积极投身于农业生产经营。可以看出,当地权稳定性较低时,劳动力转移成本降低效应将占据优势;当地权稳定性较高时,农业生产率提升效应将占据优势。因此,本文将农业生产率提升效应作为理论分析的逻辑起点,分别从农业投资和农地流入两个视角对农业生产率提升效应进行刻画,以此探究农地确权对农村劳动力就业选择的影响。

2.1 农地确权、农业投资与农村劳动力就业选择

我国传统农业之所以呈现低效率特征,一个重要的原因是在地权不稳定条件下农地调整增加了农业投资转变为沉没成本的风险,农民对农业投资的未来收益失去稳定预期,由此导致农业投资动力不足并造成农业生产的比较优势不断被恶化。农地确权使农地的财产属性及地权稳定性得到充分保障,赋予农民对农业投资未来收益的享有权与获取权,这会激励农民进行农业投资[34]。同时,在对农业投资未来收益有稳定预期的条件下,农民会减少对农地掠夺性及破坏性利用的短视行为,取而代之的是农业生产经营方式由过去的粗放型向精耕细作的集约型模式转变,并且结合我国小农经济的现实背景,在不改变农地经营规模的前提下,传统农作物的种植因国家宏观调控的作用,其价格长期稳定、增收空间有限,农民则可以通过增加农业投资的方式来种植土地占用面积小、附加值高的经济作物,如反季节温室蔬菜、高档水果等,这类农业具有“劳动与资本双密集”的特点[35],不仅可以提高农地产出效率及农业收入水平,还需要投入更多的农村劳动力。

根据以上分析,提出本文理论假设1:农地确权通过增加农业投资促使农村劳动力选择农业就业。

2.2 农地确权、农地流入与农村劳动力就业选择

在农村普遍形成“以代际分工为基础的半工半耕”生计模式的同时,仍有部分农村家庭实现了举家迁移并在城市扎根立足,如果其能够将土地流转给农村“半工半耕”家庭,则既可以避免农地抛荒或隐性抛荒所造成的农地资源浪费,也可以减轻“半工半耕”家庭成员的外出就业压力[36]。权利界定是市场交易的先决条件[37],农地确权在明晰农地产权的基础上有效降低了农地流转过程中的交易费用,有利于促进农地流转行为的发生[38],并且对地权稳定性预期越高的农户、相信土地使用权长期稳定的农户以及相信土地归自身所有的农户,租入农地的可能性更大,租入农地的面积也更大[39]。农村家庭通过农地流入可以实现农地适度规模化经营,这将极大提升土地利用效率及农业生产经营收入,此时家庭劳动力完全参与农业生产可以获得与“半工半耕”大体相当的收入[40],从而使农业生产在农村劳动力就业选择中更具比较优势。因此,农地适度规模化经营的形成将改变家庭内部劳动分工决策,家庭会将更多的劳动力配置到农业生产中去。

根据以上分析,提出本文理论假设2:农地确权通过引致农地流入促使农村劳动力选择农业就业。

3 数据来源与变量选取

3.1 数据来源

本文所用数据来自中山大学社会科学调查中心开展的2016年中国劳动力动态调查(CLDS)微观数据。CLDS数据聚焦于中国劳动力的现状与变迁,内容涵盖教育、工作、迁移、健康、社会参与、经济活动、基层组织等众多研究议题,为保证样本的全国代表性,采用多阶段、多层次与劳动力规模成比例的概率抽样方法,样本覆盖了全国29个省市(除港澳台、西藏、海南外),调查对象为样本家庭户中的全部劳动力(年龄15至64岁的家庭成员),问卷分为个人、家庭及村庄三个层次。CLDS数据为本文实证研究的开展提供了重要的数据支持,具体数据处理过程如下:第一,根据家庭编号、村庄编号将个人、家庭与村庄三个层面的问卷数据进行合并;第二,剔除所有农地确权信息缺失的样本;第三,剔除所有职业类型缺失的样本。最终,得到包含231个村庄、5385个家庭、8812个个体的数据样本。

3.2 变量选取

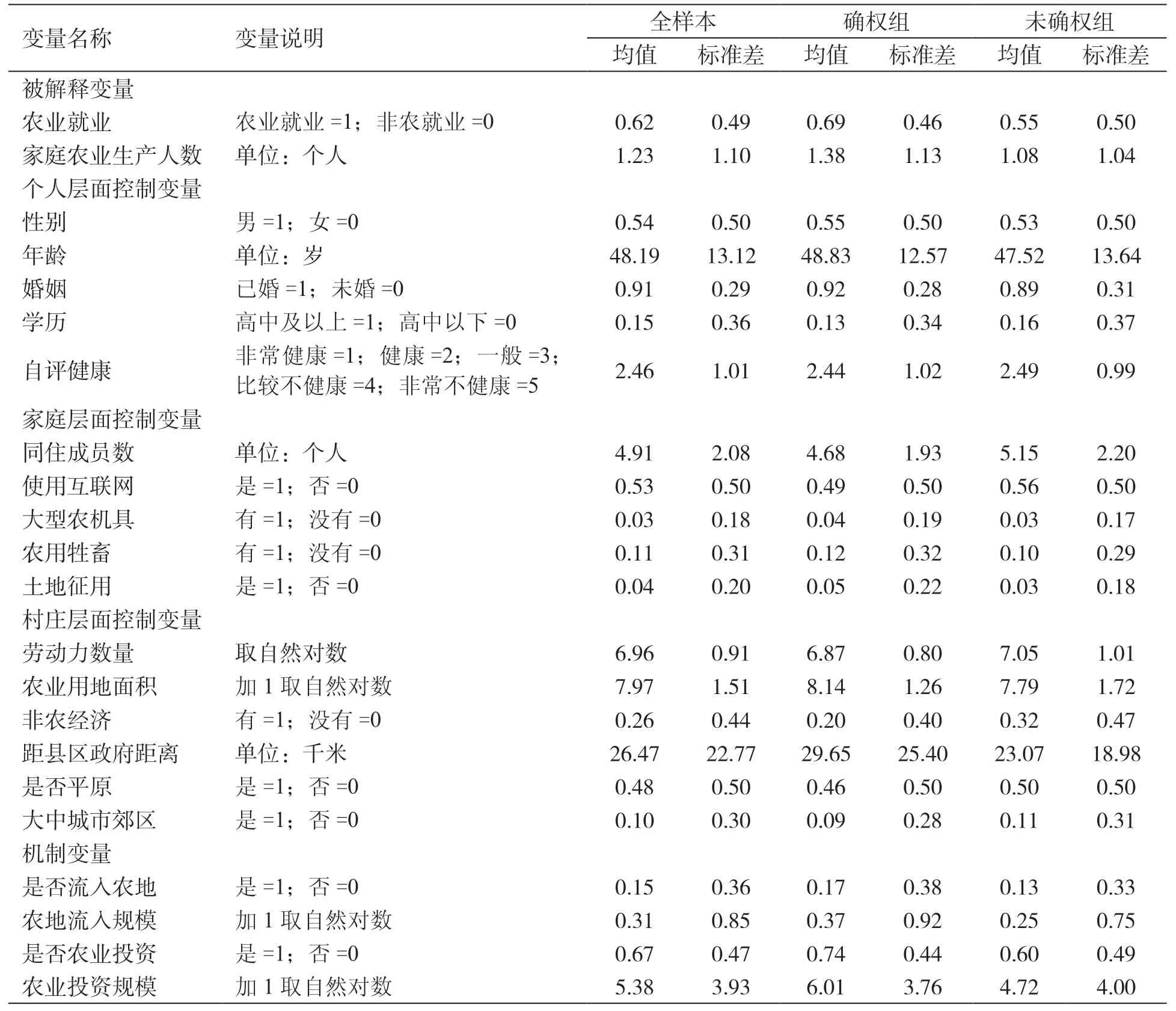

被解释变量为农村劳动力就业选择,从以下两方面对其进行刻画:首先,个人问卷中农村劳动力被划分为务农、雇员、雇主和自雇四种职业类型,本文将务农视为农业就业,取值为1,雇员、雇主和自雇视为非农就业,取值为0,由此生成是否农业就业二值选择变量,在8812个个体样本中,农业就业人数为5467人,占62.04%,非农就业人数为3345人,占37.96%;第二,将家庭农业生产人数作为农村劳动力就业选择的第二种衡量标准,在控制家庭成员数量的条件下,从事农业生产的人数越多,表明农业就业倾向越高,非农就业倾向越低,反之亦然。

核心解释变量为农地确权与否,家庭问卷中询问了农村家庭是否已经领到《农村土地承包经营权证书》,如回答是则取值为1,没有则取值为0。在5385个样本家庭中,农地确权家庭数量为2750个,占51.07%;未确权家庭数量为2635个,占48.93%。相应地,农地确权家庭成为本文的实验组,未确权家庭作为对照组,这为识别农地确权对农村劳动力就业选择的影响提供了依据。

控制变量分为个人层面控制变量、家庭层面控制变量和村庄层面控制变量三种类型,在个人层面控制变量中,选取性别、年龄、婚姻、学历和自评健康状况等,共包含5个维度;在家庭层面控制变量中,选取同住家庭成员数量、是否使用互联网、是否有大型农机具、是否有用于农业生产的牲畜和家庭土地是否被征用等,共包含5个维度;在村庄层面控制变量中,选取村庄劳动力数量、农业用地总面积、是否有非农经济、距县区政府距离、是否为平原和是否为大中等城市郊区等,共包含6个维度。

此外,为进一步检验农地确权对农村劳动力就业选择影响的作用机制,将家庭农业经营总成本作为农业投资的代理变量,选取家庭是否农业投资及农业投资规模作为农业投资的衡量标准,对理论假设1进行检验;同时,选取家庭是否流入农地及农地流入规模作为农地流入的衡量标准,对理论假设2进行检验,其中,农地由耕地、林地、果园、草场、池塘(鱼塘)和菜地六个方面构成。

各变量的具体说明及统计描述见表1③对于文中所选择的各个层面控制变量,相关系数矩阵检验显示各变量间的相关系数均保持在0.4以内,且绝大多数在0.1以下,不存在严重的共线性问题。。

表1 变量说明与统计描述

4 实证分析

4.1 基准回归

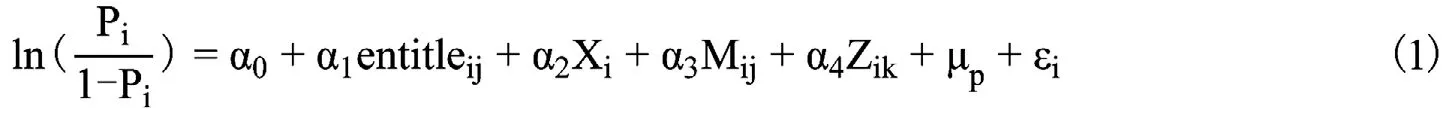

当被解释变量为是否农业就业时,由于是否农业就业属于二值选择变量,需要构建Logit模型,模型设定形式如式(1)所示。

式(1)中i表示个人,j表示家庭,k表示村庄;Pi表示个体i选择农业就业的概率,核心解释变量entitleij为个体i所在家庭j农地是否确权;在控制变量中,Xi为个人层面控制变量,Mij为个体i所在家庭j的家庭层面控制变量,Zik为个体i所在村庄k的村庄层面控制变量;μp为省份固定效应,εi为随机扰动项。对于模型(1),使用个人、家庭和村庄三个层面的合并数据进行实证检验。

当被解释变量为家庭农业生产人数时,需要构建OLS回归模型,模型设定形式如式(2)所示。

式(2)中j表示家庭,k表示村庄;被解释变量为家庭农业生产人数,核心解释变量entitlej为家庭j是否领到农地确权证书;在控制变量中,Mj为家庭层面控制变量,Zjk为家庭j所在村庄k的村庄层面控制变量;其他变量的解释与式(1)相同。对于模型(2),使用家庭与村庄两个层面的合并数据进行实证检验。

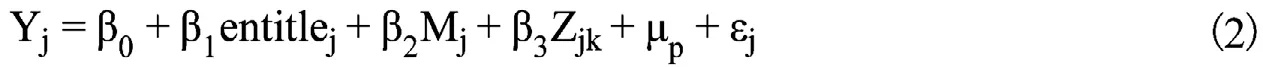

表2中(1)-(3)列 与 模型(1)相对应,分别为逐次加入个人层面、家庭层面与村庄层面控制变量的回归结果,从核心解释变量农地确权的系数及显著性变化来看,系数均为正且显著,说明在逐次加入三个不同层面控制变量的过程中,农地确权对农村劳动力就业选择的影响是稳健的。第(3)列回归结果表明,与农地未确权相比,农地确权显著增加了农村劳动力选择农业就业的概率。表2中(4)-(5)列与模型(2)相对应,分别为逐次加入家庭层面与村庄层面控制变量的回归结果,在此过程中核心解释变量农地确权的系数依然稳健。第(5)列回归结果显示,相比于农地未确权家庭,农地确权显著增加了家庭从事农业生产的人数。基准回归结果反映出,一方面,农地确权显著增加了农村劳动力对农业就业的选择;另一方面,农地确权改变了农村家庭内部劳动分工决策,使农村家庭将更多的劳动力配置到农业生产中去,产生农村劳动力农业部门的配置效应。

表2 基准回归

在控制变量中④对于控制变量的解释,限于篇幅,仅对表2中第(3)列控制变量进行解释,特此说明。,个人层面控制变量显示,男性选择农业就业的概率低于女性,说明农村家庭劳动分工倾向于将男性劳动力配置到非农部门,女性则留在农村从事农业生产,以此达到家庭劳动收入最大化;随着年纪的增长农村劳动力农业就业的概率增加,一般来说,农村劳动力在整个生命周期过程中会选择在青壮年时期外出务工,生命周期后期因劳动能力的下降会使其离开城市回到农村从事农业生产;拥有高中及以上学历会降低农村劳动力选择农业就业,表明拥有较高人力资本禀赋是农村劳动力选择非农就业的重要影响因素;自评健康水平的下降增加了农村劳动力农业就业的概率,这反映出健康水平差的农村劳动力不易在非农部门谋求就业,留村务农是其重要的谋生手段;个人婚姻状况对农村劳动力就业选择未表现出显著影响。

家庭层面控制变量显示,所在家庭使用互联网会降低农村劳动力农业就业的概率,互联网的使用让农民更容易接触外界的就业及创业信息,促使农村劳动力根据自身比较优势来选择非农就业;如果所在家庭拥有大型农机具和农用牲畜,农村劳动力更倾向于选择农业就业,拥有农业生产工具可能代表家庭对农业生产有更强的依赖性,从而需要投入更多的劳动力从事农业生产;同住家庭成员数量与家庭土地是否被征用对农村劳动力就业选择未表现出显著的影响关系。

村庄层面控制变量显示,所在村庄拥有较多劳动人口会降低农村劳动力对农业就业的选择,在村庄农业用地面积有限的条件下,劳动人口越多意味着存在大量农业剩余劳动力,按照古典劳动力流动模型,农村剩余劳动力非农转移是一种普遍现象;所在村庄农业用地面积越多农村劳动力越会选择农业就业,农业用地面积越多意味着农业生产的比较优势越高,会激励农村劳动力从事农业生产;所在村庄拥有非农经济会降低农村劳动力农业就业的概率,表明非农经济对农村劳动力有较强的就业吸纳能力;所在村庄距离县区政府越远,农村劳动力选择农业就业的概率越高,而所在村庄如果是大中城市郊区,农村劳动力农业就业的概率越低,这反映出村庄与城市的距离暗含着农村劳动力与非农就业市场的距离,区位因素是农村劳动力就业选择的重要参考依据;所在村庄如果是平原则农村劳动力更倾向于选择农业就业,现实中平原地区的农地更容易整合并形成农地集中连片经营,可以发挥农业生产的比较优势,使更多的农村劳动力选择农业就业。

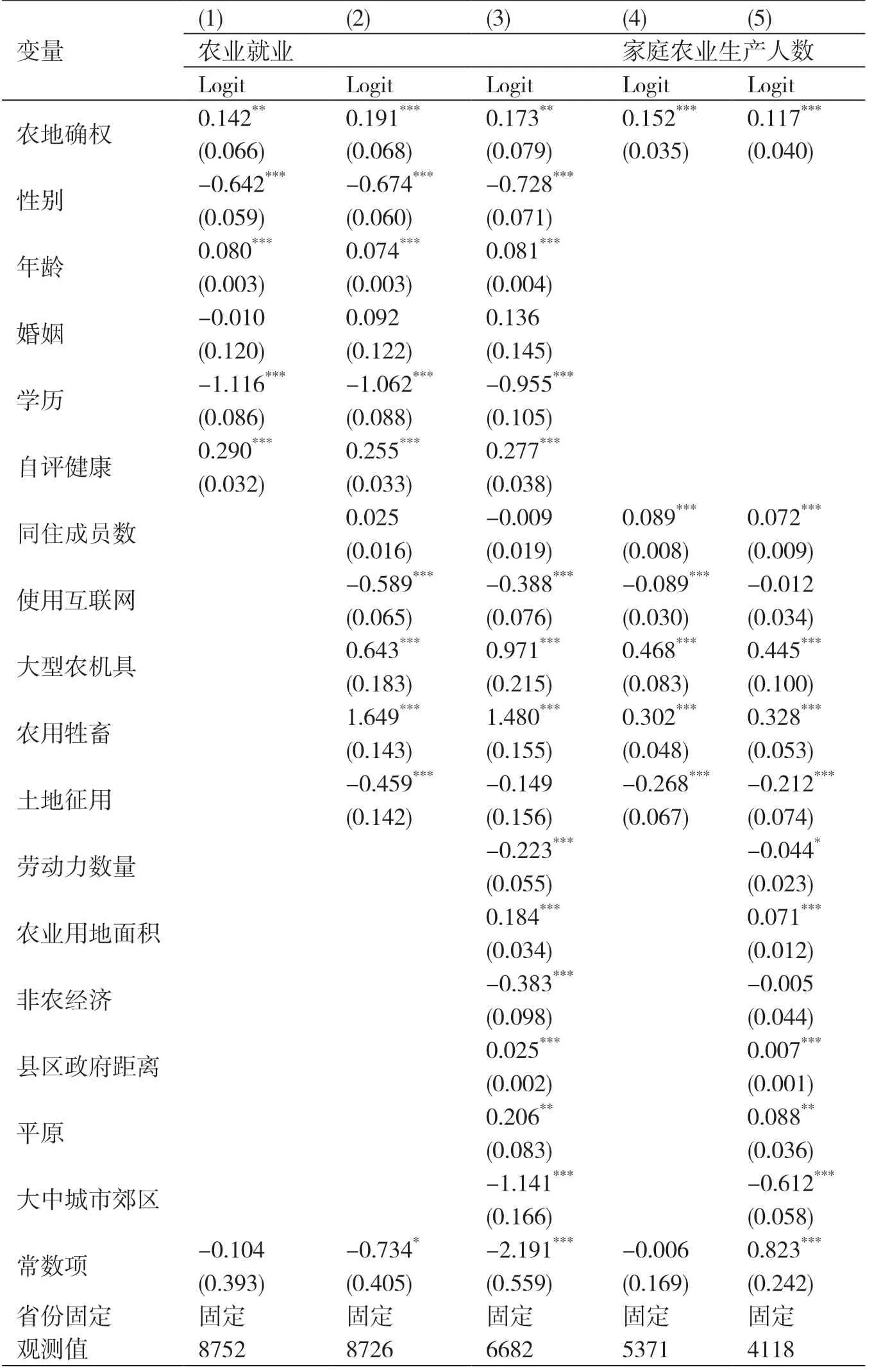

4.2 理论机制检验

基准回归得出农地确权显著增加了农村劳动力选择农业就业的概率及家庭从事农业生产的人数,而关于农地确权对农村劳动力就业选择的影响机制,前文第二部分理论分析表明,一方面,农地确权通过增加农业投资来促使农村劳动力选择农业就业;另一方面,农地确权通过引致农地流入来促使农村劳动力选择农业就业。此处对上述两种影响机制进行逐一检验。

理论假设1成立的关键在于,农地确权能否促进农户的农业投资行为。表3中(1)-(2)列利用个人层面数据分别汇报了农地确权对农村劳动力所在家庭农业投资意愿与实际投资数量的影响,结果显示,农地确权不仅显著提高了农村劳动力所在家庭的农业投资意愿,还显著增加了农业投资的实际数量。同时作为对照,表3中(3)-(4)利用家庭层面数据进行回归分析,回归结果也同样说明农地确权增加了农户农业投资意愿与实际投资数量。在农地规模不变的情况下,农户通过增加农业投资来形成“劳动与资本双密集”的高附加值“新农业”[35],从而使更多的农村劳动力选择农业就业。由此,理论假设1得到验证。

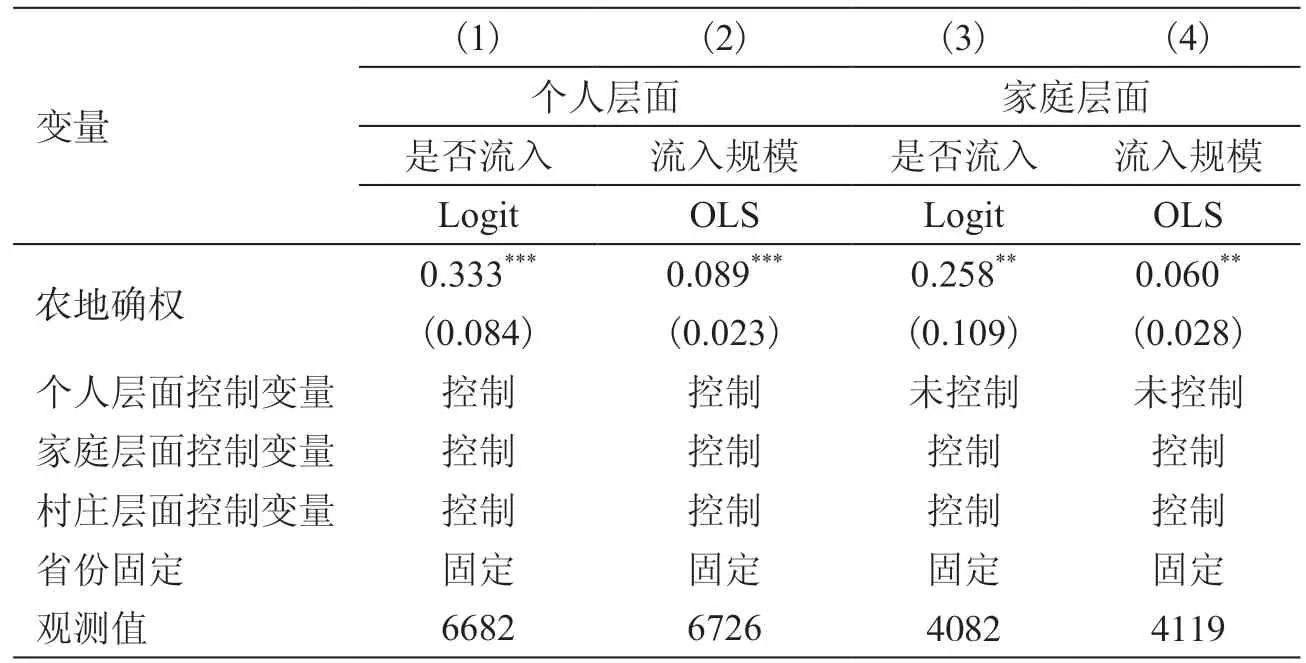

表3 农业投资机制

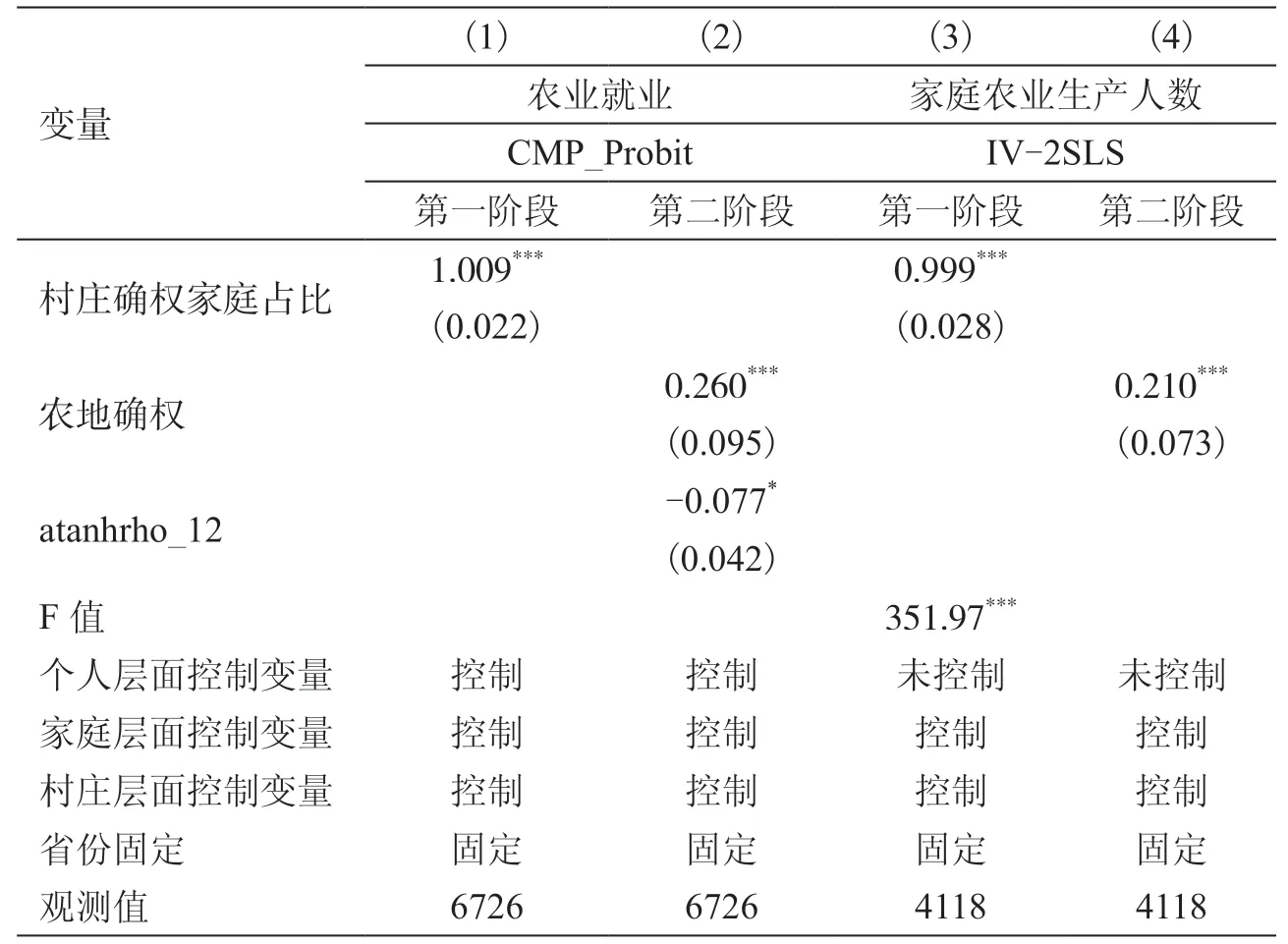

按照相同的思路,理论假设2成立的关键在于,农地确权是否可以激励农户的农地流入行为。表4中(1)-(2)列采用个人层面数据分别呈现了农地确权对农村劳动力所在家庭农地流入决策及农地流入规模的影响,可以看出,首先,农地确权显著增加了农村劳动力所在家庭流入农地的概率;其次,农地确权还显著增加了家庭农地流入的规模。同时,表4中(3)-(4)列基于家庭层面数据的回归结果也印证了农地确权家庭更可能成为农地流入方并且会流入更多的农地。农户通过农地流入可以增加农地经营规模,甚至可以实现农地适度规模化经营,家庭劳动力全部从事农业生产可以获得与“半工半耕”相当的收入[40],从而使家庭将更多的劳动力配置到农业生产中去。由此,理论假设2得到验证。

表4 农地流入机制

4.3 稳健性检验

4.3.1 内生性处理

农地确权对农村劳动力就业选择的影响可能因遗漏变量而存在内生性问题,这是因为农村劳动力就业选择是多重因素共同作用的结果,对于一些无法衡量的变量,如对农地确权的认知、产权的实施能力、对非农就业的认知等,均会造成遗漏变量问题,从而导致回归结果偏误。为克服潜在的内生性问题造成的估计结果偏误,本文使用村庄确权家庭的占比作为农地确权的工具变量。从相关性角度来看,由于农地确权工作是整村开展的,村庄确权家庭越多代表农地确权在村庄层面的政策执行力度越强,家庭农地确权的概率也会越高,满足相关性假定;从外生性角度来看,对于单个农村劳动力的就业选择行为而言,村庄层面的农地确权可以视为一个外生的政策冲击,村庄确权家庭占比满足外生性要求。

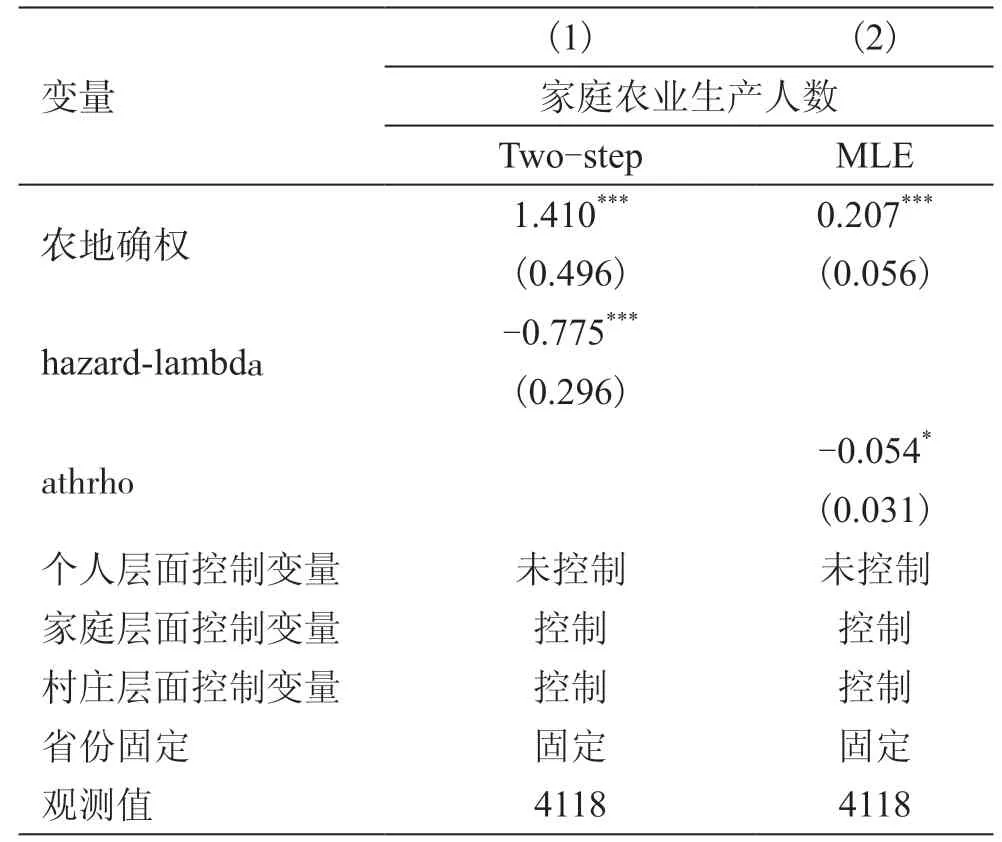

当被解释变量为是否农业就业时,由于是否农业就业与农地确权均为二值选择变量,IV-Probit方法不再适用,因此采用工具变量条件混合过程(Conditional mixed process,CMP)估计方法[41]。表5中(1)-(2)列 分 别 汇 报 了CMP_Probit估计的第一阶段与第二阶段,atanhrho_12统计量在10%水平下显著说明农地确权变量存在内生性问题,第一阶段结果表明,村庄确权家庭占比越高,农村劳动力所在家庭农地确权的概率也越高,印证了相关性假定;第二阶段结果显示,农地确权会显著增加农村劳动力选择农业就业的概率,这一结果与基准回归保持一致。

当被解释变量为家庭农业生产人数时采用IV-2SLS方法,表5中(3)-(4)列分别呈现了IV-2SLS回归的第一阶段与第二阶段,第一阶段回归结果表明,村庄确权家庭占比会显著提高农村劳动力所在家庭农地确权的概率,且F值远大于10表明不存在弱工具变量问题。第二阶段回归结果显示,农地确权显著增加了家庭从事农业生产的人数。综合以上分析可以得出,在利用工具变量克服农地确权内生性问题后,农地确权对农村劳动力农业就业的促进作用依然稳健。

表5 工具变量回归结果

4.3.2 选择性偏误处理

现实中虽然农地确权工作是由各级政府统一组织开展的,但农地确权在实际实施中受多方面因素的影响,不同村庄在自然条件、区位条件等方面的差异均会影响其农地确权进程,导致农地确权这一事件本身并非绝对外生,存在选择性偏误问题并对回归结果造成干扰。具体而言,土地资源禀赋较高的村庄往往具有农业生产比较优势,从事农业生产的劳动力也更多,为增强农民对地权稳定性的预期,会积极开展农地确权工作;对于缺乏农业比较优势的村庄,农村劳动力纷纷离农进城寻求非农就业,产生农地弃耕抛荒等现象,农业生产缺乏吸引力可能会延缓这类村庄的农地确权进程;村庄地形特征也会影响农地确权工作的开展,地处平原的村庄农地确权成本相对较低,而地处丘陵或山区的村庄由于地块面积小且分布分散,增加了农地确权成本,农地确权更可能优先在成本较低的村庄开展;在区位条件中,距离县区政府越近或属于大中城市郊区的村庄,在城市规模扩张过程中容易产生土地纠纷问题,优先在这类村庄开展农地确权工作可以保护土地征收中农民的合法权益并减少社会纠纷。

在对农地确权选择性偏误问题的处理中,针对被解释变量为家庭农业生产人数这一连续变量情形,利用处理效应模型(Treatment Effects Model)进行重新估计,在处理效应模型第一阶段选择方程中,选取村庄农业用地总面积、村庄劳动力数量、村庄是否存在土地弃耕抛荒现象、是否为平原、是否为大中城市郊区、距离县区政府距离、是否进行土壤改造等作为选择方程中的选择变量。表6中(1)-(2)列分别汇报了处理效应模型两步法(Two-step)与极大似然估计方法(MLE)的回归结果,第(1)列两步法估计中,hazardlambda统计量在1%水平下显著说明农地确权存在选择性偏误问题,回归结果表明农地确权显著增加了家庭从事农业生产的人数。第(2)列极大似然估计中,athrho统计量在10%水平下显著也表明农地确权存在选择性偏误问题,回归结果再次印证了农地确权显著增加了家庭从事农业生产的人数。

表6 处理效应模型回归结果

本文对于农地确权选择性偏误处理的第二种策略是采用倾向得分匹配方法(PSM),通过构造农地确权的反事实样本来识别农地确权与农村劳动力就业选择之间的因果联系。表7中(1)-(2)列分别汇报了被解释变量为是否农业就业与家庭农业生产人数的回归结果,并且采用近邻匹配、半径匹配、核匹配和局部线性回归匹配四种匹配方法。第(1)列回归结果显示,无论采取何种匹配方法,农地确权均显著增加了农村劳动力对农业就业的选择。第(2)列中的各种匹配方法进一步证实农地确权显著增加了家庭从事农业生产的人数。

表7 倾向得分匹配结果

4.3.3 敏感性分析

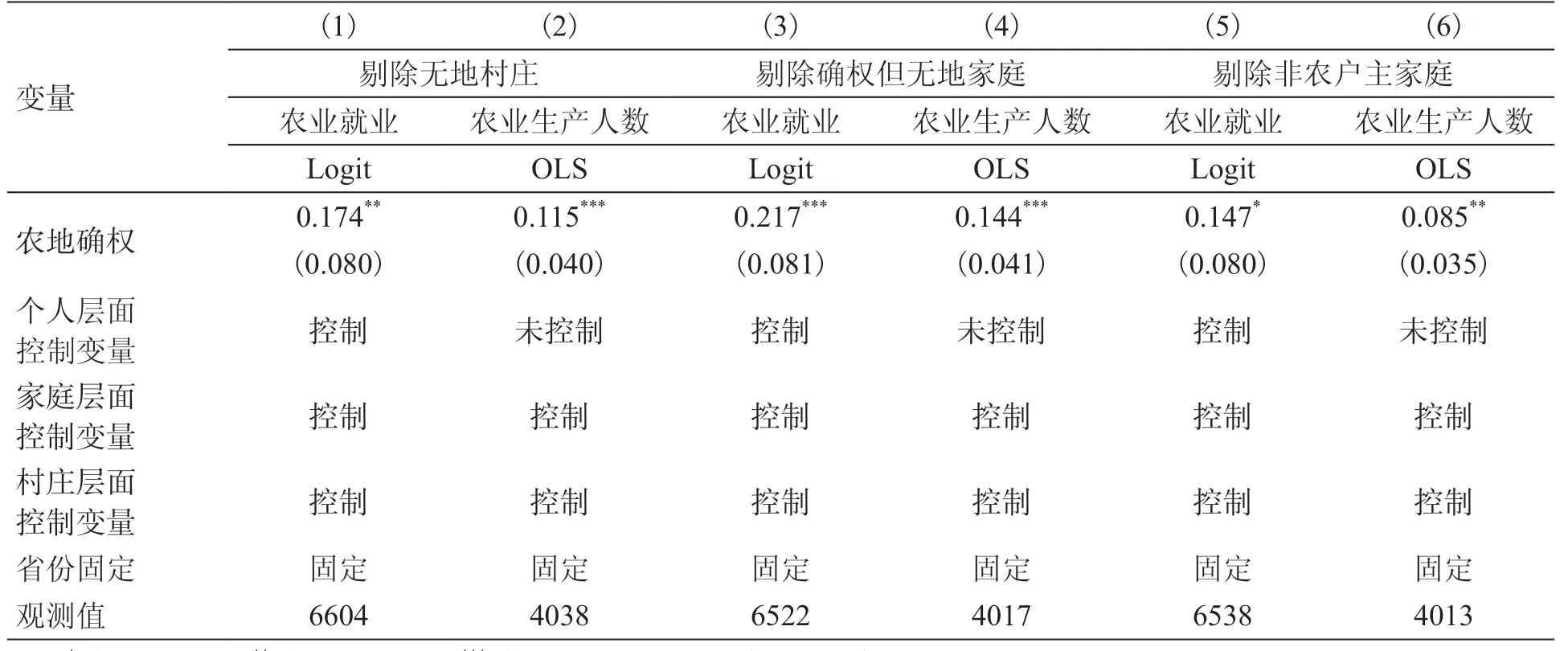

基础数据在处理过程中保留了无地村庄、农地确权但无地家庭和非农户主家庭,为避免上述样本对回归结果造成影响,分别对这类样本进行逐一剔除,以此来重新检验农地确权对农村劳动力就业选择的影响。表8分别汇报了在逐个剔除无地村庄、农地确权但无地家庭和非农户主家庭样本后,农地确权对农村劳动力农业就业(第1、3、5列)及家庭农业生产人数的影响(第2、4、6列),回归结果显示,农地确权无论对农村劳动力农业就业还是对家庭农业生产人数,均表现出显著的正向影响关系,这又一次证明本文结论是稳健的。

表8 敏感性分析

5 异质性讨论

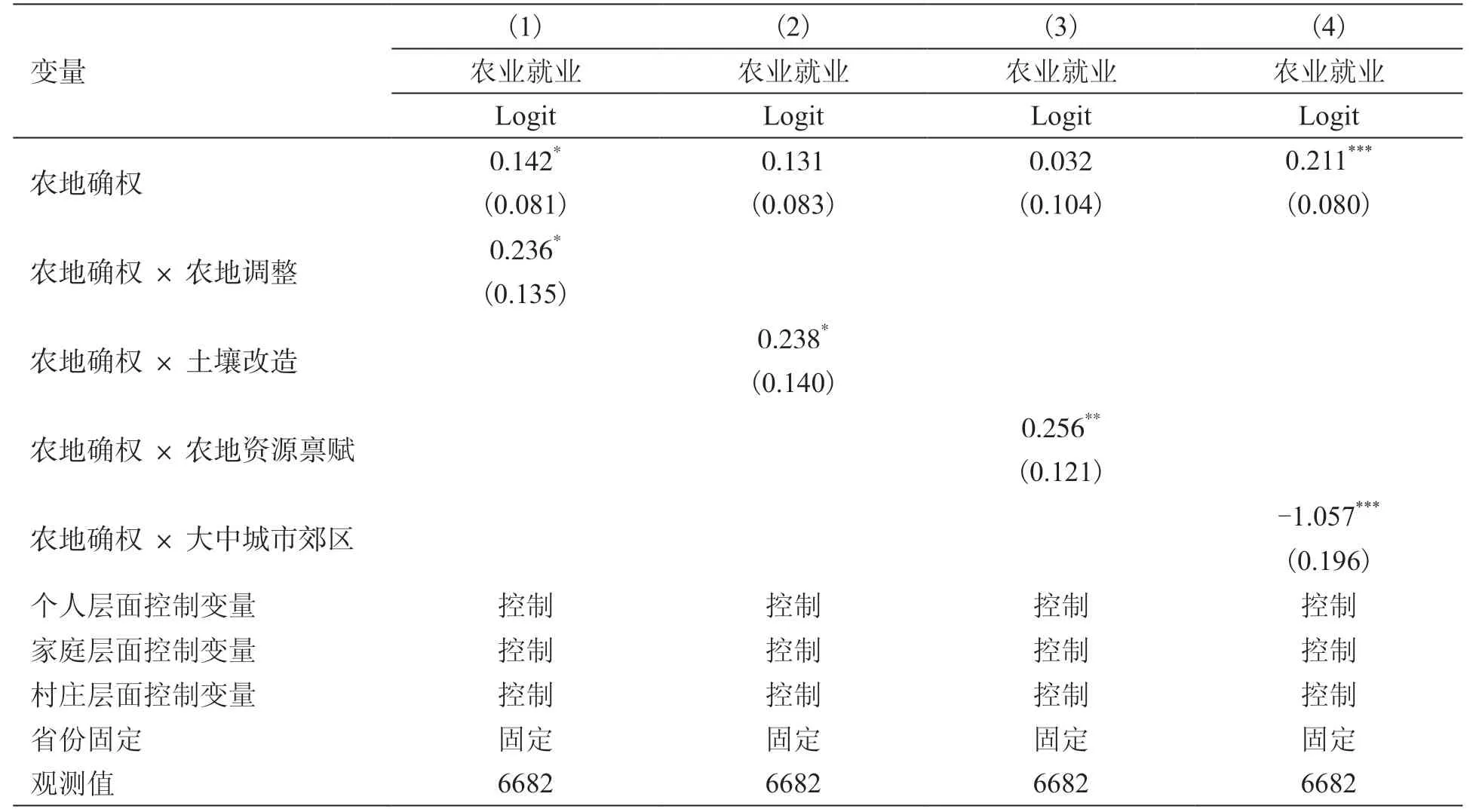

农地确权本质上是国家将农地产权中的相关权利赋予给农民的过程,但同一农地产权对于不同的产权实践环境则可能存在实施结果的差异[42],这就说明农地确权对农村劳动力就业选择的影响可能因产权实践环境的不同而发生改变。因此,本文在整体分析的基础上,进一步基于不同农地产权实践环境的视角来探讨农地确权对农村劳动力就业选择的影响差异,其中,对于农地产权实践环境,主要从村庄是否进行过农地调整、是否进行过土壤改造、农地资源禀赋的高低⑤注:如果村庄农地规模大于样本均值,视为高禀赋组;小于样本均值,则视为低禀赋组。、是否为大中城市郊区等四个方面进行刻画。同时,参考Shen和Lee的做法[43],构建如下形式的调节效应模型:

模型(3)中,adjust分别表示上述四个方面的调节变量,本文关注的重点是交互项的系数Φ2,其他变量的解释同前文模型(1)。

表9汇报了异质性讨论结果,第(1)-(3)列交互项的系数显示,与所在村庄未发生过农地调整、未进行土壤改造、农地资源禀赋较低相比,发生过农地调整、进行土壤改造、农地资源禀赋较高的村庄均会显著强化农地确权对农村劳动力农业就业的促进作用,可能的解释是,经历过农地调整的农民会在农地确权后对地权稳定性有更加强烈的主观认知,所谓有恒产者有恒心,这会极大促进农村劳动力选择农业就业;村庄进行土壤改造,如土质改良、换地并块、农地平整等,既可以增加农地的产出效率,也可以降低因农地细碎化问题给耕者带来的不便,提高农地利用效率,加之农地确权所蕴含的地权稳定效应,农民从事农业生产的积极性也会更高;村庄农地资源禀赋越高,农业生产的比较优势也越明显,农地确权在保障农地使用权、收益权等排他性的基础上,会进一步增强对农村劳动力农业就业的促进作用。第(4)列交互项系数显示,与所在村庄非大中城市郊区相比,大中城市郊区的村庄则会削弱农地确权对农村劳动力农业就业的作用效果,一般而言,身处大中城市郊区的农民非农就业机会更多、转移成本更低,这会弱化农业生产的比较优势,并引致农地确权后城郊农地的财产性功能会高于社会保障功能[44],进而削弱农民从事农业生产的积极性。

表9 异质性讨论

6 结论与启示

一直以来,土地都被视为农民的“命根子”,明晰而有保障的农地产权制度安排是农民合法权益得以实现的重要前提。本文立足于当前我国农村地区仍普遍存在的小农经济现实背景,遵循“农地确权—农业生产率提升—农村劳动力就业选择”这一逻辑主线,系统考察农地确权对农村劳动力就业选择的影响。理论分析表明,在农业生产率提升效应的作用下,农地确权通过增加农业投资与引致农地流入促使农村劳动力选择农业就业。基于2016年中国劳动力动态调查(CLDS)微观数据的实证分析发现,整体而言,农地确权显著增加了农村劳动力农业就业的概率及家庭从事农业生产的人数,并且农业投资与农地流入是重要的影响机制。利用工具变量克服农地确权内生性问题、处理效应模型及倾向得分匹配方法克服农地确权选择性偏误问题以及敏感性分析均印证了文中结论是稳健的。进一步地,针对不同农地产权实践环境的异质性讨论得出,所在村庄发生过农地调整、进行土壤改造、具有较高农地资源禀赋均会强化农地确权对农村劳动力农业就业的促进作用,而所在村庄为大中城市郊区则会削弱农地确权对农村劳动力农业就业的作用效果。

本研究不仅有助于站在小农立场来揭示农地确权条件下农民的真实行动逻辑,还可以为今后我国农业现代化发展道路的模式选择提供一定的借鉴与启示。鉴于此,本文的政策蕴意在于:

第一,农地确权提高了农民对农业投资及农地流入的积极性,这有利于提升小农经济的比较优势与发展活力,并且在农地确权基础上,还应顺应农民的实际需求,以方便耕者为根本目的来不断改善小农户所面临的农业生产环境,特别是在村庄层面组织开展与土质改良、换地并块、农地平整等有关的土壤改造工程,以促进农地集中连片经营,从而解决当前农业生产中因农地分布分散、地块细碎等问题而导致的农地利用效率及产出效率损失。

第二,农地确权促进了农村劳动力农业就业,增强了农民对土地的依赖,与此同时,需要进一步引导发展现代小农经济来提升农业生产的收入回报,一方面,对于种粮小农而言,应提高小农户的组织化程度,并构建农业生产各环节的社会化服务体系,使小农户通过卷入分工经济来实现节本增效;另一方面,对于种植经济作物的农户而言,应开展不同形式的农产品产销对接活动,建设农产品仓储保鲜设施以及冷链运输物流服务体系,多方面、多渠道促进小农户与大市场的有机衔接。

第三,在农业现代化发展道路的探索中,必须坚持小农经济的现实合理性与主体地位,避免采用“一刀切”的策略来强调新型农业经营主体对小农户耕者地位的取代,否则将会导致严重的农民再就业问题。可行的做法是因地制宜、统筹兼顾来实现农业现代化发展,对于非农就业机会充足的地区,可以在农地确权基础上通过鼓励农地流转来培育新型农业经营主体,以实现农业规模化、现代化发展;而在非农就业机会不足的地区,政策的重点应是推动传统小农经济向现代小农经济进行转变。