向世界展示真实、立体、全面的中国

唐磊

【关键词】国际形象 国际传播 文化间性

【中图分类号】D60 【文献标识码】A

随着中国日益走近世界舞台中央,中国的国际形象建构已成为一项刻不容缓的任务。它的必要性与紧迫性主要来自于中国的国际地位与国际形象的落差。一方面,中国是世界第二大经济体、全球第二大对外投资国和第一大外资流入国、第一大货物贸易国,是120多个国家和地区的最大贸易伙伴,中国还是世界最大的出境旅游客源国、留学生生源国等等。种种事实都说明,中国已经成为一个全球性大国。另一方面,不断崛起的中国难以避免地会给其他大国和邻国造成主观上的竞争感或压迫感,由此激发出相关国家的恐慌感和畏惧感,从而导致该国社会对中国形象认知向糟糕一面扭曲。国际形象的滑落既不利于为我国的改革发展稳定营造有利外部舆论环境,又在国人那里激发出“挨骂烦躁感”“形象焦虑症”,压抑了社会上下面对国际社会的开放心态。

近年来,社会各界围绕提升国家软实力和国家形象进行了大量探讨,许多学者将提升国家软实力和改善国家形象视为一种表里关系,或者说,国家形象是软实力的直观体现。软实力强的国家形象就好,反之亦然。然而,形象远比软实力更加主观和不稳定。国家形象的建构和呈现与软实力的累积和投射,无论是理论逻辑还是实践策略都存在不同。由于“一切形象都源于对自我与‘他者,本土与‘异域关系的自觉意识之中”,因此有必要立足“文化间性”,把握跨文化交流的规律,才能更好地设计国家形象跨国建构的指导原则与操作方案。

国家形象建构的理论逻辑与现实张力

无论是人际交往还是国际交往,形象都是影响关系与彼此行为的重要变量。国家形象自20世纪中叶起成为学术界关注的对象,国际政治、认知心理学、比较文学等领域学者为该领域贡献了诸多有价值的理论思考,为国家形象建构提供了学理指导。

美国经济学家博尔丁认为,国际体系中一国之形象包含了本国对自身以及其他国家对该国的形象认知。这构成国家形象建构的第一重理论逻辑,即自我认知与他者认知及其分殊。一国国际形象传播的目标往往是希望自我认知与他者认知相统一。但现实中,他者与自我对同一对象的认知差异难以避免。

即使在一国内部,不同群体对于国家形象的感知也不是整齐划一的,在同质化水平较低的社会尤其如此。“一千个人眼中有一千个哈姆雷特”,其背后的心理学机制在于,人们的观念乃至行为都受到他人和环境因素的影响。正如研究美国中国形象的美国学者约翰·海达德所说:“我们在美国发现的不是单一的中国形象建构,而是许多不同的建构,这符合从来就不是同质化的美国。”这种现象导出了国家形象建构的第二重逻辑,即在一国内部,异国形象感知也因受众而存在差异。最常见的群体分类是决策精英和普通民众的二分。

第三重逻辑来自于法国比较文学形象学者巴柔和莫哈的理论。作为一种“社会集体想象物”,“形象”展现了“自我”与“他者”的互动,“自我”在建构“他者形象”的互动过程中获得对自身特性的再认识与再确认。其中,意识形态和乌托邦两种思维模式塑造了异国形象最基本的类型学:“凡按本社会模式、完全使用本社会话语重塑出的异国形象就是意识形态的;而用离心的、符合一个作者(或一个群体)对相异性独特看法的话语塑造出的异国形象则是乌托邦的。”这一逻辑在现实中的展开就造成“自我”刻意地在“他者”那里“求同辨异”并根据自身需要将其放大以获得确定感。

美国国际政治学家罗伯特·杰维斯的研究指出了国家形象建构的第四重学理逻辑,即该建构过程包括信息的传递与接受,并且在这两种过程中都难免出现偏差。一方面,国家在试图向其他国家传递其理想意象或未来如何行事时,给出的信号有时是不准确的。还有一种情况是,国家作为主体在国际场域中围绕自身形象的叙事并非一元,不同的国家身份定位可能造成不同的敘事角度。另一方面,在信息接受过程中,人们固有的认知局限和心理本能常常造成错误知觉,因此国家之间的认知偏见普遍存在。包括杰维斯在内的许多学者都对跨文化偏见的心理机制作出过分析。美国心理学家戈顿·奥尔波特就对偏见的本质提供了不少重要洞见。在他看来,偏见的两大基本要素,“不正确的类别化思维”和“敌意”,“都是人类心理自然而普遍的本能”,前者又构成后者的认知根源。在国家形象认知中,结构性和系统性的偏见是普遍现象。

第五重逻辑是国家形象的认知既有维持稳定的机制又可能随情境发生剧烈变化。刻板印象就是国家形象认知中最常见的稳定机制。美国心理学家戈顿·奥尔波特对刻板印象的研究,将其同分类思维(并贴上语词标签)关联起来。奥尔波特指出,刻板印象“是一种与类别相关联的、夸大的信念,其作用是为我们处理该类别下的对象时的行为做出解释”。西方的中国人形象就存在明显的刻板标签,如“勤奋”“狡诈”“黄祸”等等,由此正如美国学者伊萨克斯《美国的中国形象》一书所写,“对中国人钦佩以及恐惧和不信任的线条,自一开始就存在于那里,无论何时都从未被彻底抹去过,也不会从未来所能揭示的任何新观点中彻底消失”。

简单归类的认知惰性同样造成了异国形象认知的变动不居。正如美国国际关系学者李侃如所描述的:“在理解中国时存在着的诸多障碍,使人很容易试图用一些相对简单的印象来看中国。例如,在过去50年中,美国人把中华人民共和国分别想象为一个共产主义的极权社会、一个现代化的国家、一个乌托邦革命的社会……当1971-1972年美国与中国恢复政治关系的时候,美国民众对中国的看法一夜之间从‘蓝蚂蚁军团转变成‘8亿勤奋工作的人”。

上述五条关于异国形象认知的规律总结,针对着中国国际形象建构过程经常面临的一些现实张力,它们包括:自我感知与他者感知的差异乃至对立,精英与大众、友华与仇华群体的认知鸿沟,意识形态与乌托邦两种思维取向的主观干扰,刻板化的正面形象与负面形象之间的冲突,跨国事件、国家间关系变化对国家形象的冲击,等等。这些挑战会在不同程度上抵消一国为经营其稳定而积极的国际形象所付出的努力。

超越“软实力”框架思考国家形象建构

按照“软实力”概念提出者约瑟夫·奈的说法,“软实力”是一种基于吸引力和认同感的同化力(令他者自愿而非被迫地效仿或服从)。它主要来自于“文化(在很多方面对他国具有吸引力)、政治价值观(在内外事务中遵守并实践这些观念)以及对外政策(正当合理并具有道德上的权威性)”。

尽管软实力与国家形象共享了不少影响因子,但将软实力相关理论与国家形象理论进行对照,能够明显发现二者之间的重大差异。首先,“软实力”的提出主要用于解释当代国际政治体系的权力结构和行为方式,而国家形象的传播与接受是长久以来跨国文化交流历史里充满趣味的部分。启蒙时期欧洲的“中国风”,无论是对中国艺术(陶瓷、园林、绘画)还是东方“开明专制”政体的欣赏,都是借“想象的异托邦”浇欧洲文明的块垒。启蒙后期,中国形象在欧洲的急剧衰落也是可以归结为欧洲重拾制度与文化自信的表现。

其次,文化显然对于国家形象和软实力都是重要资源——拥有世界文化遗产最多的中国和意大利是举世公认的文明大国,但对政治价值观和对外政策的认可会因群体不同而发生变化。西谚有“己之蜜糖,他人砒霜”的说法。中国的经济发展模式对标举“自由民主法治”的西方国家更像“洪水猛兽”,但对于不少发展中国家却是振兴国民经济、改善民众生活的理想样板。

第三,软实力和国家形象所表现出来的吸引力对于感受方的行为造成的影响并不相同。典型的例子就是,尽管近年来中美两国民众对彼此国家的印象都有明显的恶化,但美国对华投资和中国学生留美的热情并没有受到较大冲击,反而是仍在创造新高。这也从一个侧面反映出国家形象可能更加笼统和主观。

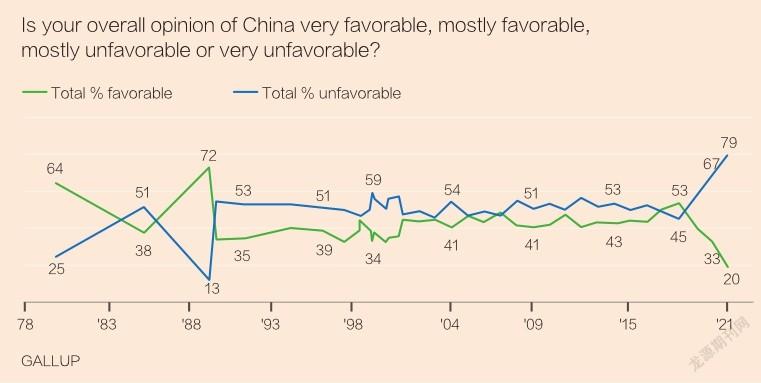

图1 盖洛普民调显示的40年来美国民众对中国好恶感的变化

第四,对于一项实力指标,外国人的主观感知可能与真实情况不相符,故而国家为经营其软实力所付出的努力,并不必然表现为国家形象的改善。盖洛普民调展现了40年来美国民众对中国观感好恶的起伏变化(见图1),从中不难看出,中国政府承办亚运会奥运会等重大赛事、大力参与全球治理等种种软实力举措,并没有直接收获美国民众对中国的好感提升。

第五,对异国形象的接受远比对他国软实力的承认更容易受本国经济、社会和文化因素的影响。异国形象接受由于涉及跨文化认知的复杂机制,而存在比“支配-被支配”丰富得多的内涵。

经过上述梳理,可以看出:第一,国家形象更多是一种文化现象,而软实力更多是一种政治现象;第二,软实力更依赖“自塑”,而国家形象相对更容易受“他塑”机制的影响;第三,软实力具有相对普遍的效力,而国家形象会因不同受众群体而有不同感知——即使对其呈现相对一致也会如此。

基于这些看法,我们有必要在政策话语和实践方案的设计上将国家软实力同国家形象作出区分,尽可能避免将国家形象同某种国家实力作出生硬挂钩,以更加开放的心态面对其他国家和群体对中国国际形象的感知。

透过“文化间性”把握国家形象构建的原则与策略

从跨文化交流与沟通的角度思考国家形象建构问题,与国家间处理外交和国际事务所遵循的原则不同,后者出于主权平等而要求把平等相待、互尊互信的原则前置,而国家形象的跨国感知并不遵循这类原则。但是,如果一国政府利用国家机器刻意实施有损于他国形象的行为,例如美国在新冠肺炎疫情期间就病毒起源问题向中国“泼脏水”,就属于政治战、舆论战手段,此时捍卫国家形象的正义反击就不能书生意气地再以“文化间性”去指导。把这种极端情况排开,中国在建构自身国际形象的过程中,还是应当持更加宽和的心态,采取更加包容的原则。

首先,我们要对国家形象国际传播的“非预期性”有充分的认识和心理准备,放下国家形象建设“当毕其功于一役”或是时间能够消除偏见等执念。中国应努力在国际社会展现“文明大国、东方大国、负责任大国、社会主义大国”的良好形象,引起“可信、可爱、可敬”的受众心理。但国家形象传播与接受的过程,时时刻刻展现出“文化间性”的特质。于是,“可爱的”中国不一定是真实的中国,“可敬的”中国不一定引起“可爱的”情感。我们一方面希望国外社会能够全面、立体地了解真实的中国,一方面又不停遭遇国外民众习惯于误解和偏见的认知本能而固守对中国简单、片面的形象感知,特别是与东方文化差异更大的西方社会,文化差异越大则冲击越大,而“依靠先入之见和成见是减少文化冲击的常见的防卫技术”。

其次,我们要超越以自我中心的思维,不断加强对“他者”的理解。在这个世界多极化、经济全球化、文化多样化和社会信息化的时代,“自我”与“他者”的对峙、冲突要比以往任何一个时代都更频繁、复杂。跨文化交流里常见的假设之一是文化接触与交流将改善异质文化的冲突。根据这一假设,扩大国家间的经贸人文往来、加强一国的国际传播能力,都是提升一国国际形象的“灵丹妙药”。然而,跨文化心理学还揭示过另一种“双文化接触效应”,意味着接触多元文化可能令主体的文化分界意识更为突出。此外,网络时代的“信息茧房效应”也会令受众更乐于接受符合其认知习惯和心理预期的信息,越多的信息反而是越加强其固有偏见,除非是反向冲击的力度足够颠覆沉淀在他们心中的“社会集体想象”,这还取决于个体受众信息接受的广度深度和其心智开放的程度。

理解他者,先要摒弃“我更优越”的自我中心主义。大到东西方社会之间,小到东亚社会内部的中日、中韩之间,都有将自身文化视为“优彼一等”的毛病,而疏于关注彼此都时常受制于认知本能支配这类“心理攸同”。“各美其美、美人之美、美美与共”是一组心智层级不断向上的箴言,“各美其美”是族群本能,“美人之美”才是后天素养以及“美美与共”的实现基础。理解他者,还要着力理解其他人如何感知我们。在信息往来便捷的全球化时代,我们不难从国外的中国研究、涉华报道、调查等中获得反馈,相对欠缺的是基于理解的洞察,特别是理解为何“别人不理解我”——“鸡同鸭讲”的解释体现的仍然是简单归类思维。

最后,我们要改变国家形象对外传播的单一化倾向,避免“一荣俱荣一损俱损”的形象起伏。从受众一面看,由于存在种族、阶级等差异,異国形象的接受天然呈现多元样态。例如,在美国,总体上年长者、共和党和基督教徒对华观感要比年轻者、民主党和非教徒更差。又比如,中国的流行文化,在东亚地区受欢迎程度远高于其在拉美和非洲地区,后者对中国的经营文化更感兴趣。在推动国际传播能力建设时,强调“区域化表达、分众化表达”的意义正在于此。

但从传播者一面看,我们在动员各方力量参与国家形象的国际建构方面仍有相当不足。政府仍是经营国家形象的绝对主力军,企业、社会组织和个人发挥作用的空间不够。国家在进行对外传播方面,具有无可比拟的势与能,但不擅长以“润物细无声”的方式消除跨文化交流过程中的误解与偏见。在这方面,民间外交才是主战场。国人的每一次出境旅游、商人的每一次跨国生意、学者的每一场国际对话等,既是文化差异和文化冲击的集中碰撞,又是文明交流互鉴的重要现场。充分调动个体和社会群体的积极性,不仅能够节省国家营造国际形象的成本,还能在微观层面直接向外部世界呈现一个立体真实、多元活力的中国。

(作者为中国社会科学院国际中国学研究中心副主任、研究员)

【注:本文系国家社科基金项目“当代美国的‘中国观及其历史成因研究”(项目编号:18BGJ045)阶段性成果】

【参考文献】

①[美]约翰·海达德著、何道宽译:《中国传奇:美国人眼里的中国》,广州:花城出版社,2015年。

②季乃礼:《国家形象理论研究述评》,《政治学研究》,2016年第1期。

③董军:《国家形象研究的学术谱系与中国路径》,《新闻与传播评论》,2018年第6期。

④[美]李侃如著,胡国成、赵梅译:《治理中国:从革命到改革》,北京:中国社会科学出版社,2010年。

⑤[美]哈罗德·伊萨克斯著,丁殿利、陆日宇译:《美国的中国形象》,北京:时事出版社,1999年。

责编/于洪清 美编/杨玲玲