陶瓷艺术中粘土材料的特性研究

文/王惠(中国美术学院上海设计学院)

陶瓷艺术简称陶艺,它是个特殊的艺术门类,可以说陶艺作品既是满足欣赏审美的艺术创作,又是服务于生活的日用产品。不同于其他艺术形式,陶艺打破了纯艺术与产品设计的界限,成为集美学、材料科技和传统制造工艺等诸多元素于一体的艺术门类。

当前,人们生活越来越富裕,市民文化生活变得异常丰富,也有越来越多的人乐于接受新鲜事物,并且审美趣味呈现多元化、个性化的特征,这些因素催生了一大批集多样式设计、个性化展示、灵活销售于一体的时尚创意产业街区。例如长三角、珠三角一带,在许多繁华路段的周围,聚集着大大小小、形形色色充满趣味的店铺,这些别具特色穿插在各式街区里的小店,售卖的大多是有一定实用功能的日用陶瓷品,如另类而个性的餐具、茶具、咖啡具,装饰性的花器,以及陶瓷首饰摆件等,因而灵活多样的陶瓷手工制作找到了生长的土壤。

目前小型化、轻量化的陶艺相关产品制作非常活跃,刺激了一大批青年创业者投入制瓷行业。同时小型作坊和陶吧日益增多,从业者众多,但是制作能力水平有限,整体上看呈现良莠不齐的局面,因此对从业人员进行技能培养,是实现其创新创业的有效手段。

对于陶艺制作和陶瓷产品设计的从业者来说,完成一件陶瓷作品,需要把一个明确的创意目标与一系列客观因素紧密地结合起来。要考虑到技术、制造、功能等方面,作品或产品不仅仅是美丽的形式。所以对粘土材料与加工技术的学习便放到一个很突出的位置。陶瓷艺术教育相关院校,会将粘土材料课程训练当作基础主干课来开展,经过较长时间的实践,学生会积累经验,而其他人员想进行此类创作缺乏理论指导,本研究就是针对陶瓷粘土材料的基本特点,作出规律总结,帮助大家快速树立起对陶瓷材料的认知。

粘土的可塑性、收缩性、变形性这些特征,极大地影响着成品的最终效果。对材料特性的认识不足,往往在设计中会走向两个方面:预想停留在纸面上,无法付诸现实;在设计制作过程中多走许多弯路,浪费大量成本。

对于粘土性能的理解和认识,民间艺人是建立在多年反复实践的基础上,相比之下,初学者很难有足够摸索的时间。本研究计划将常用粘土各项特性逐一进行量化实验、排序、编号,建立粘土“标本库”和参照系统,让大家在设计时规避缺陷,甚至能合理转化、利用原本不利因素为设计所用。

一、研究对象

陶瓷分为陶和瓷两大类,它们的差异主要体现在泥土质地、色彩和烧成温度上。陶土常用的有灰陶、黑陶,瓷土一般按照烧成后的白度,分为中白泥、高白泥、特白泥等。

二、研究基本内容

材料色彩:固有色。陶土、瓷土分别在780℃——1260℃的低温烧制、中温烧制、高温烧制各项变化;

材料特性:可塑性、收缩性、变形性;

不同含水量测试引起的硬度、韧性变化。

三、研究项目一

材料的色彩:

泥土对于设计师来说无疑是创作之本,灵感之源。每一个陶瓷产区的粘土都反映出地表区域不同的色彩和地质。陶土的深度发掘和系统研究分析,深深地影响着产品设计理念。

好的设计作品植根于材料本身的特性,从许多成功的作品上,我们看到透过作品表现出各种粘土天然的色彩变化,大自然中最浑然天成的色彩莫过于此。同时,不同原材料加入银、铅、锡、铜等材质后,色彩会发生进一步变化。不同泥料烧成后,即使使用相同的釉料,也会呈现出不同的表面效果。

同种粘土原料加入不同的高温着色剂,在不改变粘土性质的前提下,带来更为丰富的审美感受,从古发展至今的“搅胎”“搅泥”手法,就是利用此效果。唐代出土的瓷枕等物品搅胎手法运用娴熟,花纹绚丽,与纺织、金银器等手工艺品风格如出一辙。英国陶艺家Dorothy Feiblemans的陶艺作品是现代搅胎瓷的代表,呈现在作品上的复杂图案和色彩,既不是手绘也不依靠印刷,而是经过精心复杂的设计,有着高超技术的搅胎过程。她使用独树一帜的技法,将不同颜色的泥料,分次、分片地堆叠形成的图案,再借助模具将其揉压和整理在一起,形成造型。作品风格清新,粘土材料造型语言准确,将泥料的固有色彩和人工色彩的对比发挥到极致,纹理丰富而不琐碎。并且在传统技法上开创了透光的瓷胎新技法,充满着现代欧式风情。(如图1)

图1 Dorothy Feiblemans作品

根据不同的烧成温度,釉料也可以分为低温、中温和高温几种,釉的颜色品种丰富、成分复杂,即使是同一种釉料,不同的厚度、窑温、甚至是在不同的窑位,也会有不同的发色或流动效果。一种釉料,因为用在不同的瓷或陶土上,呈现的状态也有很大差别,比如浅色釉料,在高白泥上色度会增加,在色泽较深的陶土上程度比较微弱。

四、研究项目二

陶瓷材料具有一些特征,也有一定的缺陷,比如易碎、高温烧制易变形、收缩。粘土的可塑性、收缩性、变形性这些特征,极大地影响着设计的最终效果。

(一)收缩性

收缩可以分为干燥过程的收缩和烧成过程的收缩,随着水分挥发和温度的升高,坯体的体积逐渐缩小。不同的泥料,收缩的程度不一,因此对收缩性有明确的认识,是开展陶瓷制作的基本前提。制作前可以采集泥料烧制试片,试片显示泥料在烧前、素烧、釉烧后的对比,这是常见的陶瓷粘土材料烧结过程中会有6%~10%的收缩率,我们可以直观地看到收缩状态,这种收缩现象在陶瓷器烧成中普遍存在,而具体的收缩率根据构成坯体粘土的性质而异。

(二)变形性

陶瓷烧成要经过一个复杂的物理、化学变化过程。组成陶瓷材料是一个混合体,有粘土类、石英类、长石类矿物等。高温下,一部分材料结晶发生改变,有些体积发生可逆性膨胀,而有一些会分解、软化、熔融,生成氧化物与气体。因此,陶瓷作品外形受重力作用而导致局部坍塌或变形。例如,对一个直立的造型来说,局部越细越长、温度越高越易变形。

温锥能较为准确地测量窑内温度,建立详尽的记录制度,可以为后续工作的展开进行铺垫。在熟悉材料的变形强度以后,可以在设计中利用这一“缺陷”,增强设计的趣味性和多样性。

五、研究项目三

粘土材料的可塑性变化与对比:

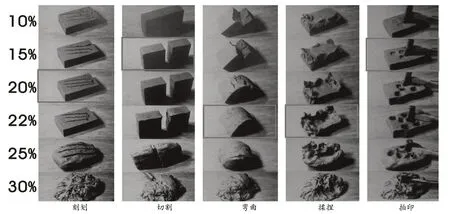

粘土加水后,在外力的作用下,可做成任意形状,当外力去掉后,能继续保持塑造的形状。不同产地的泥料在性能上千差万别,即使同种泥由于水分的不同,韧性也会改变。含水量不同时,陶瓷粘土在刻画、切割、弯曲、揉捏、拍印的作用下,会存在显著不同。一般材料店里出售的陶瓷用土,含水量在20%~25%之间,这被认为是最容易操作加工的湿度,其中刻画效果是在含水量20%最理想,这时的线条深度适中,方向最易操纵。含水量15%时,形体切割边线最不易变形,保持完好,且拍印效果也最清晰完整。含水量22%时,粘土的韧性、弯曲程度最佳,可以达到优美的弧度。同样是这一湿度也最容易捏塑而不会粘手。如图2,图中每行表示了同种质地的粘土在不同含水量下的表现。画红框部分,为对应湿度下,较好的加工效果。

图2 可塑性变化对比

六、研究项目四

受外力的塑形变化:

刻画、压印、镂空、堆塑等手法与粘土的湿度之间的关系。含水量20%,刻画线条最清晰、可控,并且不会影响到造型轮廓,到达25%的含水量时,线条轮廓塑形困难,明确的形状难以保持。可在粘土外层刷涂混有高温色剂的泥浆,用以突出色彩反差,增强刻划的深度感,这种方法在实验下被证明行之有效。

压印的手法,在原始彩陶中就有涉及,这种装饰技法在当代设计里仍然应用广泛。原则上说,粘土含水量15%~22%都可以拓印出形状,但针对平面造型,当含水量15%可以拓印细节形状,对于三维立体造型,则把粘土的含水量设定在20%,不会破坏整体器形。

粘土密度高,相比玻璃、树脂等材质透光性弱,如果将此材料用于灯具或其他与光线相关的造型设计上,应该采取镂空形式为宜。镂空的大小、形状和位置与粘土材质造型的厚度有很大关系,器壁厚实,镂空的孔洞也可适度放宽。镂空的形状和面积不能过大,中间要保留一定间隔,不然在烧制后会拉裂器壁。镂空的位置放在造型的上半段为主,让器皿下段部位保持完整,能增强器皿的强度和支撑力。

堆塑装饰手法,对于泥土的湿度要求较高,需要将立体造型与后添加的局部块面在湿度上保持一致,这样才能保证完成后的作品在整体上收缩相同。一般,对于初学者来说,湿度较高时,容易粘合紧密,但这种状态后续收缩比例较大,可能存在器物变形的缺陷。唐三彩中各式陶俑使用到堆塑的方法较多,也非常生动。来自美国西雅图的陶艺家Eva Funderburgh非常擅长制作带有堆塑手法的作品,她的作品被形容成“怪兽的幼年时期”,看似凌厉凶狠的动物外形全都笼罩着活泼愉悦的气氛,呈现出呆萌可爱的状态(如图3)。堆塑可以在不改变对象原先大造型的基础上,让形式变得更为灵活多样,富有更多的细节和更深刻的表现

图3 Eva Funderburgh作品

陶瓷材料是人类最早使用的传统材料之一,其独特质地、多变的色彩富有文化性、象征性,最终作品中呈现意趣盎然的美学感受,再加上本材料耐腐蚀、耐高温、电绝缘,与现代家电的使用要求完全匹配和契合。因此,面对金属、塑料及其他各类新材料的冲击,陶瓷制品地位仍然不可替代。虽然是常见的材料,但它的特性在书籍上介绍不够全面,大多是依靠手工艺人长期积累的个人感觉,或是师徒间的口口相传,希望本项目的研究能让初学者在较短的时间内掌握材料的特性,更大限度地发挥陶瓷质地和特点,尽可能多地挖掘材料的潜力,甚至能巧妙利用并克服原有缺陷,化腐朽为神奇,创作和设计出更好的作品。