馆藏出土竹木漆器的预防性保护实践

雷欣怡

摘 要:在成都博物馆展出的出土竹木漆器出现病害后,持续开展针对该类文物展品的预防性保护工作,手段包括环境监测、环境交互调控、风险项目排除和管理规范的制定。随着治理工作的开展,展厅环境逐渐适宜、稳定,文物得到安全稳定的保存,效果理想。总结该项工作的实践经验,探讨馆藏出土竹木漆器保存环境的定性评估方法,为今后进一步开展该类文物预防性保护工作打下基础。

关键词:博物馆;竹木漆器;预防性保护

成都博物馆目前收藏各类文物20余万件,形成了从新石器时代到民国时期的藏品序列,规模和体系较为完整。馆藏文物物质材料基础主要分为有机质和无机质,不同材质种类的文物,对保存环境的需求也不尽相同。“适宜”“稳定”于不同文物的环境是文物预防性保护的根本要求。“适宜”的保存环境可以最大限度地降低环境因素对展品造成的伤害;文物保存环境的“稳定”性指标则是在“适宜”的基础上增加了时间因素。

成都博物馆展陈的竹木漆器出土于成都十二桥遗址和成都天回镇老官山汉墓,位于馆舍9m标高展厅,包括竹简32件、木牍5件、陶胎漆器4件、经穴漆人等。这些文物在出土时都处于“饱水”状态,经过现场应急保护、清洗、乙二醛复合液脱水加固、修补后,方才展出。它们由漆膜和胎体组成。漆膜是由漆树汁涂料,主要成分是漆酚,其次是水和少量蛋白质,用于器物表面的髹涂;胎体承托漆膜,成都博物馆馆藏漆器胎体有木质和陶质。漆膜和胎体的有机质材料基础,使得它们对环境条件的变化非常敏感,极易遭受病害。然而,在文物展出之初未对环境调控足够重视,导致出土竹木漆器在展出约一个月之后便出现了漆膜卷曲和起泡病害。发现该情况后,博物馆立即开展了一系列预防性保护工作,试图建立适宜、稳定的文物保存环境。

1 保存环境治理

文物保存环境是博物馆藏品损害的主要因素,影响因子包括温度、湿度、光照强度和空气污染物等。为治理已经发生的竹木漆器文物病害,预防新的病害发生,成都博物馆通过改善上述环境条件,实施科学合理的日常养护,使展厅环境逐渐适宜于文物保存,文物病害得到治理。

1.1 环境交互

环境中温度-相对湿度会影响化学反应活化能、寄生生物和微生物的生存生长,这些因素与文物变质劣化息息相关。因此,控制环境温度-相对湿度是文物安全保存的首要条件。

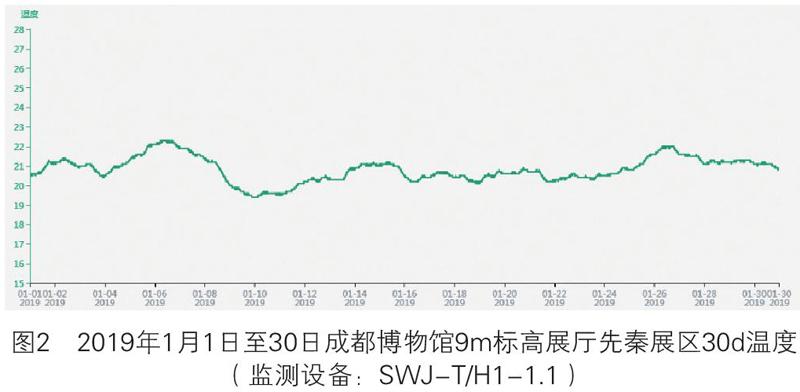

在成都博物馆开放之初,馆舍的空调新风系统不可连续运行超过16h,所以馆舍和展厅的温湿度会随系统开闭形成短期脉冲式波动。再加上大气影响产生的日波动和季节波动,文物周围环境的温度和相对湿度波幅较大,这可能是竹木漆器文物出现漆膜卷曲和气泡病害的主要原因。经过近一年的管路改造和程序调试,成都博物馆的空调新风系统实现了24h不间断运行,温度调控效果全时段覆盖全馆空间,实现稳定调控。另增设36台环境监测设备,以15min为周期对环境温湿度进行无间断监测。改造后的空调新风系统,结合具有较高保温系数的建筑结构,能够让展厅和展柜的温度在24h内波动幅度小于等于2℃(图1),30d内波动幅度小于等于3℃(图2)。尽管大气环境随着季节、气候的变化波动明显,空调新风系统的调节力度有限,但在季节尺度的时间轴上(2018年8月1日至10月31日),温度的波幅仍可控制在5℃以内(图3)。改造后的馆舍空调新风系统能有效平衡大气环境影响,调控内外环境的交互过程。

1.2 微环境调控

微环境的独立与稳定决定了它是否适宜于文物保存,因此成都博物馆的展柜改造工程以加强微环境密封性和调控能力为主。采用打胶封护和增加密封胶条的办法,改造展柜柜门、展具接缝和展具底板,增强微环境独立性,也能防止外环境污染物扩散入内沉降玷污文物。然后在展具底板上追加孔洞和气流通道,安装各型号无水恒湿机,以单独工作或串联工作的形式对展柜微环境进行精准调控。调控物联网运营配合展柜密封性改造,展柜相对湿度可以稳定在50%RH左右,日均波动稳定在2%RH以内,调控效果较为理想(图4)。

1.3 空气污染控制

存在于博物馆空气中的非大气正常组分,且有可能对观众和文物产生影响的任何物质,视为博物馆空气污染物。在成都博物馆改造提升工程中,利用全年不间断运行的空调新风系统,在送风口增设过滤装置,有效降低空气中非自然成分的气体、悬浮颗粒物和微生物孢子的积聚,配合活性吸附剂投放,使文物处在洁净安全的环境,达到了保护文物的目的,也提高了博物馆观众的参观体验。

1.4 光照条件控制

馆内竹木漆器文物展柜的展品面照度均控制在40~50lux,符合国家标准(图5)。展柜内外照明使用LED冷光源,防止热辐射使文物加速老化。玻璃配备紫外线滤光镜,有效减少外来光源的紫外辐射。成都博物馆竹木漆器文物在开放展区时设置展品面的照度约为50lux,略高于陈列照度;但在闭馆时则将照明系统设置为小于40lux弱光照射状态,从而严格控制文物年曝光量。

1.5 管理规范

对出土竹木漆器展品实施7天为周期的安全巡查。影像资料数据依次整理归档,并定期进行数据比对,做到安全状态零纪录、可疑变化有据可查。制定操作管理规范,结合高效的物联网调控设施运行维护,实现物联网与人员的协同作用,有效保证文物安全长久保存。

2 评估模型

建立可测的风险评估识别体系(表1),配合适当的干预措施规范,可以有效降低文物损害风险,创造适宜、稳定的竹木漆器藏品展陈环境。基于成都博物馆的工作实践,本评估模型首先筛选出影響环境“适宜”程度的因子,温度-相对湿度、光照条件、空气污染物等环境指标必不可少,展柜空间的独立性和受扰动程度也应一并纳入。二是“稳定”的评估指标应同时考虑环境质量及其时间维度。环境质量评级应结合国家、行业相关标准和实际环境条件。进行时间维度的标定时,“长期”应定义为自监测开始至今,文物保存环境条件始终稳定适宜;“较长期”定义为以年为尺度的时间,这是因为在普遍的地理范围内,大气环境随季节变化明显,此时段内能够做到环境有效调控,仍然是较理想的;“短期”应定义为季节尺度的时间区段,能够平衡一个季候中环境激变的调控也是可以接受的。

3 结论与展望

成都博物馆在工作实践中逐步完善了文物预防性保护设备物联网和管理制度,通过多手段联合实现协同调控,最大程度上降低文物受外环境波动的影响,使得文物保存环境基本达成了各级联動的“稳定”“适宜”的条件。

本文构建的出土竹木漆器保存环境定性评估指标,配合后续高效的反馈制度,及时对异常风险因素进行预警通报,基于预防性保护工作保障文物安全。这些实践经验将为日后该类文物的保护提供参考。

参考文献

[1]于沁.馆藏文物保存环境现状与分析[J].文化创新比较研究,2018,2(16):130-132.

[2]郭智勇.博物馆展际交流中文物预防性保护策略应用探讨[J].文物世界,2015(5):70-72.

[3]徐方圆,吴来明,解玉林,等.文物保存环境中温湿度评估方法研究[J].文物保护与考古科学,2012,24(S1):6-12.

[4]曹盛葆.关于出土饱水漆竹木器的保养保护[C]//中国文物保护技术协会.文物保护技术(1981~1991).北京:科学出版社,2010.

[5]吴顺清.出土竹木漆器类文物保护研究六十年述略[J].江汉考古,2014(S1):3-13.

[6]方北松,吴顺清.饱水竹木漆器保护修复的历史、现状与展望[J].文物保护与考古科学,2008,20(S1):122-130.

[7]张飞龙.中国漆工艺的传承与发展研究[J].中国生漆,2007(2):10-31,35.

[8]段兵兵.基于扩散吸收式制冷的文物展柜恒湿环境控制研究[D].杭州:浙江大学,2017.

[9]张庆峰.博物馆文物保存环境质量标准研究[J].决策与信息,2015(17):50.

[10]陈元生,解玉林.博物馆文物保存环境质量标准研究[J].文物保护与考古科学,2002(S1):152-191.

[11]斯蒂芬·哈克尼,汪建南.博物馆内气态污染物的分布[J].中国博物馆,1987(3):91-96.

[12]吴有谊.一种博物馆文物库的空气污染物与微尘的自动监控系统:CN201120081472.6[P].2011-11-09.

[13]耿一芳.影响博物馆室内空气质量的因素[C]//中国文物保护技术协会.中国文物保护技术协会首届学术年会论文集.2002:336-338.

[14]田震.化工过程安全[M].北京:国防工业出版社,2007:56.