嘉峪关关城预防性保护方法探索研究

于永艳

摘 要:万里长城—嘉峪关,在明朝洪武五年(1372)修建,从建成到现在就已经进行了多次维修,并且成为明长城沿线保存最完整的古代军事城堡。嘉峪关不仅是明代西北边防极其重要的军事关隘,同时也是古丝绸之路的必经关口。在国务院公布的第一批全国重点文物保护单位中,嘉峪关也是其中一个。1987年,嘉峪关被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》。历经了几百年岁月的洗礼,其中风沙、雨雪、日照和急剧温湿度变化的冻融等自然因素对关城的保存现状直接影响较大,例如在雨水的冲蚀下,有的墙体出现了裂缝、剥落等问题。对关城的文物安全构成了严重的威胁。本文对嘉峪关关城保护现状和影响因素进行分析,并对嘉峪关关城文物的本体安全、赋存环境、本体病害等方面的预防性保护方法进行探索研究,为下一步关城文物保护工作打下了坚实的基础。

关键词:嘉峪关关城;病害;保护

嘉峪关位于河西地区,是丝绸之路上的重要通道。嘉峪关关城南面靠近祁连山,北面接近黑山,规模宏大,建筑雄伟,是古代重要的防御系统。关城地理位置独特,坐东向西,由外城、内城、瓮城、罗城、城壕等组成,构成了一个层层严密的古代军事防御体系(图1)。

近年来,嘉峪关关城的保护越来越受到中央、省市地方政府的高度重视,文物保护工作刻不容缓,运用科学合理的保护方法,实行有效的质量管理、监测、评估、调控干预等措施,及时消除各类安全隐患,抑制各种环境因素对长城本体的危害,努力使关城处于一个“稳定、洁净”的安全生存环境中,阻止或延缓墙体本体的最终劣化,使其达到长久的保存目的。

1 嘉峪关关城修建史及维修史概况

嘉峪关被称为“天下第一雄关”,嘉峪关关城从修建到完工到形成了一座完整的具有重要作用的关隘,历经了168年的时间。

明弘治五年(1493)四月,关外吐鲁番回鹘部落崛起,其速坦(王)阿黑麻率众人侵占哈密卫,关外七卫尽被吐鲁番攻破,流民内徙至肃州,嘉峪关警报频传。明廷以嘉峪关为肃州的重要门户,必须严加设防,并于弘治七年(1494)谕令肃州改修嘉峪关,于弘治八年(1495)完工。

在明正德元年(1506),兵备副使李端根据之前修建的关城形式和规模,又相继修建了光化楼和柔远楼。光化楼高17米,共有三层,门额上刻有“光化门”三个字。柔远楼,高也是17米,三层,门额上刻有“柔远门”三个字。光化楼和柔远楼的第一层均为砖木结构,第二、三层为木结构榫卯咬合而成的。光化楼和柔远楼在次年(1507)二月落成。当时的碑文形象地描述为“磨砖砌就鱼鳞瓦,五彩装成碧玉楼”。

明朝嘉靖十八年(1539),尚书翟銮来到西北地区视察防务,看到嘉峪关城墙部分坍塌,城壕淤损,空旷无阻,防务单薄,遂决定加筑城墙。

到了清朝,嘉峪关又进行过五次维修,据碑文《重修嘉峪关记》记载可知,嘉峪关在乾隆三十一年(1766)和乾隆四十年(1775)以及咸丰三年(1853)分别进行了三次维修。在同治时期,又对嘉峪关进行过两次维修。在同治十二年(1873)时,左宗棠到了嘉峪关视察,看到墙垣有多处塌毁,于是又对嘉峪关关城做了修整。之后政府也对嘉峪关关城做了维修。

新中国成立后,政府也对嘉峪关关城做了维修。2011年在中央及省市地方政府高度重视下,启动并实施了嘉峪关文化遗产保护工程,对万里长城—嘉峪关进行全面的保护维修。2017年嘉峪关丝路(长城)文化研究院成立以后,嘉峪关关城的保护由抢救性保护逐步转变为预防性保护,采取遗产检测和日常保养维护相结合的方式开展文物保护工作。

2 嘉峪关关城的保护现状及存在的病害

自嘉峪关关城建成以来,就对其进行过多次的保護与维修。由于受自然条件的影响和文物本身的脆弱性,目前关城文物的保护现状仍不容乐观。

2.1 木结构建筑

关城内各木结构建筑因常年遭受风吹日晒、雨水冲蚀等自然环境因素的影响,尤其在6月下旬到8月下旬,受干热风的影响较大。同时嘉峪关位于西北地区,在春秋季节风沙很大,关城的台基地面、墙体墙面、屋顶瓦面均有不同程度的残损,存在柱体开裂、木构件糟朽、个别构件缺失、屋面瓦件碎裂、望板糟朽漏雨、山墙裂隙、梁架歪闪、地面砖酥碱等病害。

2.2 关城墙体

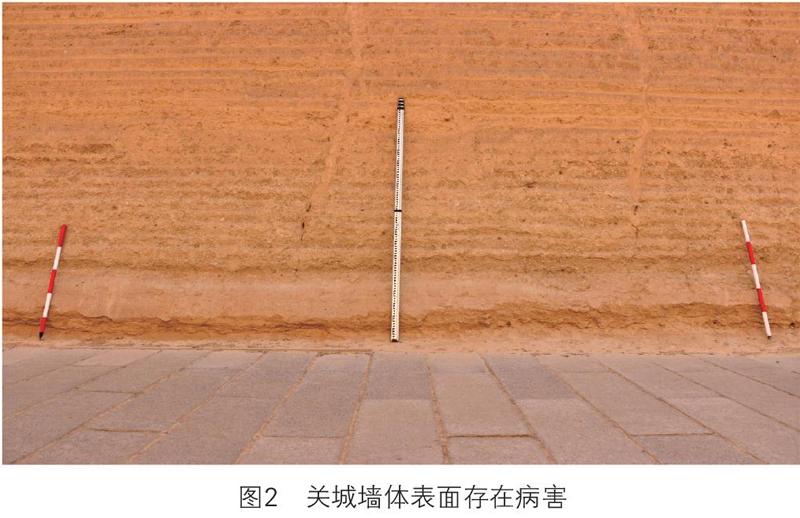

关城现存的主要病害有墙体开裂、表面风蚀等,关城墙体从整体情况来看保存完整,但墙体表面和部分墙段存在不同程度的风化剥落、墙基掏蚀、酥碱、水泥抹面开裂等病害类型(图2)。

2.2.1 结构病害

受自然环境因素的影响,尤其是在环境和气候因素的影响下,关城城墙本身的材料会出现收缩和劣化,这样就会造成墙体裂缝的出现,特别是墙角、墙根等地方,会出现压剪裂隙、局部坍塌和墙基掏蚀现象。

2.2.2 水蚀病害

墙体裂缝及排水孔部位在自然降水作用的影响下,在墙体裂缝处有明显的冲蚀沟槽发育,内城排水孔处雨水冲刷的痕迹明显。外城墙顶雨水漫流现象较重,墙体表面局部也存在漫流现象。

2.2.3 表层劣化

嘉峪关关城墙体的土质较为疏松,抵抗外力的能力较差,在风沙、雨雪的侵蚀下,表面出现了风化、剥落、抹灰层脱落和风蚀病害现象,风蚀病害尤以迎风面较重。

2.2.4 生物虫害

嘉峪关关城外城北侧墙体局部满布土蜂洞和老鼠洞,鼠害等对墙体造成了机械的破坏,生物侵蚀破坏作用比较明显。外城部分城墙的局部墙顶上,尤其是在光照充足的地方,生长着许多杂草。

2.2.5 人为因素

在嘉峪关关城的城墙上,有多处地方由于20世纪80年代做实验取样形成的较大坑洞。此外,游客参观时人为攀爬、踩踏等不良的行为对墙体也造成了不同程度的破坏。同时工作人员在维修的过程中,也不同程度地改变了文物原貌。

3 嘉峪关关城预防性保护方法实践探索

嘉峪关关城经过数次扩建、保护修缮,现存面积约33500平方米,包括了内城、外城、罗城、瓮城、城壕,在2011年11月,国家文物局将其列为国家文物局“十二五”重大文物保护工程之一。

3.1 关城文物本体安全防护措施全覆盖

嘉峪关是万里长城西端的起点,其地处河西走廊中部,嘉峪关关城是现存长城中保存比较完整、地势最为险要的地段之一。嘉峪关自建关600多年以来历经风雨,却始终巍然屹立。为了使长城处于一个“稳定、安全、洁净”的安全生存环境中,达到长久保存的目的,在2014年长城保护工程的实施过程中,在嘉峪关关城设置了保护标志、宣传警示碑、保护界桩、保护围网等,并完善了关城安消防系统,安裝摄像头79个,实现了文物安全防护全覆盖,有效阻止了外界因素对长城的破坏,确保文物本体的安全。

3.2 关城由本体保护转向预防性保护和赋存环境整体保护

万里长城—嘉峪关这一珍贵的文化遗产受西北地区风沙大、日照强等自然因素的破坏,黄土夯筑的城墙存在表面风化、片状剥离、墙基掏蚀凹进、基础酥碱、开裂、压剪裂隙、雨水冲蚀等病害,还有土体失稳、砖体渗水酥碱等安全隐患。2011—2015年实施嘉峪关文化遗产保护工程时,抢救性治理、解决了其存在的病害问题。但对于关城极其脆弱的土质墙体来说,在西北地区这种特殊的气候环境中,病害会随时发育产生和发展,时刻影响着关城文物本体的长久保存。近年来,随着文物保护理念的逐渐转变,文物保护行业开始关注和重视预防性保护,长城保护也提倡“保存胜于维修,维修胜于修复,修复胜于重建”的理念,应坚持预防性保护为主的原则。

在进行预防性保护的过程中,可以通过有效的质量管理、监测、评估、调控干预,抑制各种环境因素对长城本体的危害作用,努力使长城处于一个“稳定、洁净”的安全生存环境中,尽可能阻止或延缓长城本体的最终劣化,达到长久保存的目的。同时,还可以减少保护工程对长城本体的干预,通过防护、加固等技术措施和相应的管理措施,减少灾害发生的可能和灾害对长城造成的损害,以及损坏后需要采取的修复措施的强度。

3.3 常规监测在日常巡查工作中的运用

长城保护是一项长期性的工作,任重而道远。长城就跟我们人一样,受外界环境因素的影响,它随时都会“生病”,生病就得治病,病治好才会有生机,才有可能长久留存。我们就是长城的“监护人”和“医”生,通过及时巡查和监测,发现小问题,并及时进行预防治疗,不让病害再继续深入发育,这样长城的保存时间就可以长久一点。现在,我们将常规监测纳入日常巡查工作内容,使用手持式监测设备,运用田野调查的方式,每月从关城及长城的本体病害、赋存环境、安全设施三个方面入手,开展日常监测和巡查工作,采集长城病害和赋存环境变化的各类基础数据,通过数据分析长城病害形成诱因和发育速度,并监测赋存环境的变化情况,为下一步采取精准的保护技术措施进行维护做好准备。

4 结语

习近平总书记视察嘉峪关关城后,曾说:“当今世界,人们提起中国,就会想起万里长城;提起中华文明,也会想起万里长城。长城、长江、黄河等都是中华民族的重要象征,是中华民族精神的重要标志。我们一定要重视历史文化保护传承,保护好中华民族精神的根脉生生不息。”保护长城是习总书记的指示和嘱托,是对我们文物保护工作者的鼓励和鞭策,保护好中华民族的象征和重要标志,是我们长城保护工作者义不容辞的责任和光荣使命。长城是我国古代伟大的防御工程,是中华民族的象征和重要标志。如何有效保护好祖辈们留下的长城文化遗产,使长城所蕴含的文化内涵和价值传承弘扬,是我们面临的重大责任和使命。我们应积极探索和研究有效的保护模式,对关城本体及赋存环境进行有效的预防性保护,不断加强管理和日常保养维护力度,以期长久地保护好长城遗产。

参考文献

[1]中国文化遗产研究院.爱我中华 护我长城(长城保护2006—2016)[M].北京:文物出版社,2017.

[2]高凤山,杨会福.嘉峪关[J].文物,1982(8):88-90.