丝绸之路上的贸易与政治破碎:中国—东方穆斯林历史交往的经济文化影响*

丽萨·布赖德斯 克里斯托弗·派克 /文 李忠林 朱灵燕 / 译

2013年,中国国家主席习近平正式提出“一带一路”倡议。这项被誉为新丝绸之路的倡议,投资数十亿美元发展基础设施,以促进中国与西亚,特别是中亚和中东国家的经济一体化。重建中国和中东商业一体化的愿望也引发了一系列重要的经验性问题——历史上的陆路贸易对中国和中东的经济发展轨迹有何影响?那些历史上的经济联系至今还有遗留的影响吗?

长期以来,商人们一直试图通过丝绸、瓷器和香料等奢侈品贸易将东亚和西亚的主要城市连接起来。研究古丝绸之路贸易的学者强调了与陆路贸易相关的风险。这方面的研究表明,政治破碎可能阻碍了跨文化贸易的收益。我们通过回顾中国和中东之间的陆路贸易历史,展示了政治冲击对城市的经济影响。我们发现,丝绸之路两个主要的终点站——阿勒颇和古长安(今西安)道路沿线巨大的政治分裂损害了贸易收益,因为商人不得不应对贸易通道上的不确定性。即使在控制了城市和时间固定效应以及其他一些控制变量(如中国的朝贡制度,这一制度在中华帝国和周边较小的国家间建立了商业、外交和安全联系)之后,这个结论依然成立。

接下来,我们考察了这些古代贸易通道遗留的长期文化影响。我们发现,即使考虑到诸如地理位置或其他变量的影响,丝绸之路沿线国家在今天仍有着更高程度的文化亲近性。这些结果表明历史交往给后世留下重要的遗产,而这有可能影响到当代政治冲突与合作的形式。现有的研究认为,中国与世界主要强国之间存在着观念上的差异,这就限制了中国在全球投射实力的能力。我们的研究结果表明,中国在古丝绸之路沿线国家中可能拥有巨大的实力投射能力,这是历史交往所传递的共同文化价值观的结果。由于这些国家也是“一带一路”倡议的重要投资目标,因此,亚洲地区日益增长的贸易一体化提出了关于中国投射其软实力会有哪些政治影响的重要问题。

我们的结论还涉及一个重要的讨论,即政治和文化因素对经济合作与繁荣的决定性作用。尽管学者们对当前自由经济秩序在多大程度上依赖于共同价值观,而不是单纯的军事实力等物质力量尚有争论,但很少有人会不认可“西方大国之间的共同价值观促进了彼此间的合作”这一观点。如果说文化可以“润滑”联盟的车轮,我们的研究结果就表明,中国这个以同西亚经济合作为基础的反霸权项目可能有利于中国全球影响力的提升。

本文的实证研究结果也说明了管辖权的不确定性如何影响合作收益的问题。学者们长期以来一直认为,一个秩序井然的世界有利于贸易和交流。例如,领土争端不利于经济交流;而经验证据也表明,冲突会破坏贸易往来,战争对经济福利有着巨大而持久的负面影响。除此之外,贝丝·西蒙斯(Beth Simmons)认为,“谁对哪些地理空间拥有正式主权”的问题是首先要考虑的,因为在规则和法律保护方面的模糊性会导致跨境贸易的减少。斯蒂芬·R.爱泼斯坦(Stephan R.Epstein)发现,管辖权的破碎增加了与历史贸易有关的“谈判、执行和征收的成本”。例如,政治分裂促使了抽成行为的发生,中世纪“强盗男爵”(或“强盗骑士”)这样的行为者对位于其领土内的河流和道路征收高额税款和过路费。加里·W.考克斯(Gary W.Cox)将这种现象更普遍地定义为路线内的分裂——沿着单一航运路线的管理权力分裂,这一情形往往会导致在该地区进行贸易活动的商人们被过度征税。我们的分析同时对贸易壁垒如何阻碍前现代经济发展进行了实证评估。

一、西方霸权之前的全球经济秩序

欧洲的探索时代以及后来的工业革命带来了新的全球格局,打破了长期以来的贸易和文化联系。然而现有的学术研究表明,在18世纪之前,并不存在全球经济霸权。1阿布·卢赫德(Abu Lughod)认为,中世纪时期的世界经济体系并不存在一个单一的霸权,而是在一个非等级、相互依存的世界经济体系中存在多个核心大国。安德烈·冈德·弗兰克(Andre Gunder Frank)写道,至少在1700年之前,欧洲除了相对边缘化和“在世界经济中相应的次要的角色”之外,没有什么“特别之处”。另一方面,像今天中国最西部的省份新疆这样的地区在地理位置上很重要,因为“与中国、印度和地中海区域的人口核心大致相等”。事实上,历史上的商业路线,如丝绸之路以及印度洋的贸易通道,几个世纪以来一直将中国和中东等繁荣地区的经济利益联系在一起。在其鼎盛时期,这个贸易交通网络使商人能够跨越千里来进行高价值商品的交易,而这种经济往来对城市增长和发展至关重要。

(一)欧亚经济权力分配

确定古代全球经济实力分布的一个关键挑战是计量问题。经济学家长期以来一直认为,城市规模是前工业时代经济发展的一个很好的指标。例如,布拉德福德·德龙(Bradford De Long)和安德烈·施莱弗(Andrei Shleifer)认为,前工业化时期欧洲城市的人口是衡量经济繁荣的最佳指标,他们认为城市地区是信息和经济交流的关键节点,而这些交流依赖于高水平的农业生产力和经济专业化。阿西莫格鲁(Acemoglu)等人提出的横向和按时间序列的纵向的证据都表明,前工业时期世界各地城市化与人均收入之间存在密切的经验关联。戴维·斯塔萨维奇(David Stasavage)在考察前现代欧洲的比较经济发展时,将城市规模作为经济繁荣的衡量指标。

非洲、欧洲和亚洲的城市人口估计表明,在公元1100年至1800年间,世界上最大的城市主要位于中国和中东。事实上,在过去的1000年里,欧亚大陆的城市“重心”大部分时间都位于如今的伊朗。然而,在1500年至1700年之间,一组更加多样化的城市中心出现了,它们位于欧洲、南亚、中东和东亚等各个地区。到1800年,西北欧的城市群逐渐成为世界上最大的城市群之一,与亚洲城市群并驾齐驱。在这之后,因其“商业和移民中转站”地位而长期受到青睐的西亚城市变得没有以前那么突出了;曾经是重要十字路口的中亚地区,随着“世界历史重心向外、向海和向西转移”也“不再是世界历史的中心”。查尔斯·库普坎(Charles Kupchan)认为,世界的权力中心在18世纪从亚洲和地中海地区转移到欧洲,这极大地提升了西方国家利用“其权力和目的来锚定一个全球化世界”的能力。

(二)贸易、分裂与政治秩序

中东和中亚能够繁荣如此之久的一个原因,与该区域在贸易路线上的中心位置有关。在这些贸易路线中,最著名的就是丝绸之路。“丝绸之路”一词是指“从中国向西经过中亚到叙利亚及其以外地区的所有不同的陆路路线”。1“丝绸之路”一词在1877年之前并不存在。大卫·克里斯蒂安(David Christian)将丝绸之路定义为欧亚大陆主要地区之间“商品、观念以及人员往来的中远途陆路通道”。这些跨越欧亚的贸易路线上交易的商品种类繁多,包括生丝或纱线、丝绸制品,以及其他奢侈品,如珊瑚、珍珠、玻璃、玉石、宝石、香水和熏香等。在中世纪和近代早期,中国和中东之间的贸易既反映了这两个地区的经济繁荣程度,同时反过来又推动了双方经济的进一步发展。

然而,这种贸易纽带可能会断裂。那么贸易冲击会如何影响中国以及东方穆斯林国家的城市发展?西方国际秩序的兴起又是如何破坏这些历史上的贸易关系的?布赖德斯和派克发现,与古代穆斯林贸易路线距离的远近同1200年的城市化呈正相关,但与1800年的城市化无关。换言之,长期受益于其欧亚中心区位优势的中东和中亚城市,随着欧洲人找到了通往东方的替代路线并在新世界开辟了新的贸易机会而逐渐衰落。2这并不是说掌握远距离航海是偶然事件,相反欧洲航海的胜利是“刻意探索的结果”。

本文中,我们还关注了另一种对贸易的干扰——政治破碎,这个因素可能阻碍了连接西亚和东亚的主要陆路沿线经济的增长。为什么我们要关注亚洲呢?除了需要将世界历史研究的中心从欧洲转移出去之外,这类研究还有一些其他理论和经验上的益处。首先,如上一节所述,欧亚城市重心位于亚洲。中东和中国尽管在宗教和哲学上存在重大差异,但历史上却有着不少相似之处,包括它们面对外来者——比如游牧部落时的脆弱性。3此外,在亚洲内部,尽管存在着巨大的多样性,但在技术、文化等方面存在着“潜在统一性”。欧亚商人,包括来自萨非伊朗(Safavid Iran)和乌兹别克图兰(Uzbek Turan)的商人,都被视为来自一个“基本类似的商业和语言环境”,这意味着他们能够在一个共同的、可以相互理解的法律和文化环境下进行贸易。朴贤熙(Hyunhee Park)写道,中国与伊斯兰世界的接触和交流史是其与欧洲相遇前最引人注目的事件之一,因为它涉及巨大的财富、变革性的思想和强大的力量。双方的交往基本上无中断地持续了八个世纪之久,而不断变化的政治形势也为这种相互联系带去了许多变化与波折。

其次,我们从现有文献中找到线索,认为中国作为全球经济的重量级国家,其他国家都试图与之进行贸易。弗兰克是这一观点最突出的支持者之一。根据他的研究,中国在奢侈品,诸如瓷器和丝绸的生产上是“无可匹敌”的。随着中东和欧洲部分地区变得更加富裕,人们对于购买中国产品产生了浓厚的兴趣。中国被描述为展现了“制造业中杰出的绝对生产力和相对生产力”。4印度也生产重要和有价值的商品。但考虑到其主要以海上贸易为主,而我们的研究兴趣在于陆路贸易,因此我们主要关注同中国的贸易。欧洲一度被认为在经济和地理上处于边缘地位。弗兰克甚至认为,直到18世纪,“整个世界经济秩序都可以说是以中国为中心的”。

即使我们认为弗兰克在这些问题上的立场有些极端,但相对而言,很少有学者试图理解政治破碎在欧洲以外的影响。关于政治破碎给欧洲带来的好处已有不少研究,如认为破碎的政治为有限政府(limited government)的出现创造了条件,并最终促进了经济发展。1政治破碎被认为是欧洲历史上的一个普遍特征,甚至有学者们据此认为欧洲最长的帝国统治时期罗马帝国的出现是历史上的反常现象。虽然一些有影响力的文献资料表明,政治破碎的形式直接或间接有利于经济发展,但它也损害了贸易收益。2至少有三组论证试图将政治破碎与欧洲制度的发展联系起来。提莉(Baker Tilly)侧重于小型、易受战争影响的政体之间的竞争对民族国家发展的影响。布赖德斯和钱尼(Eric Chaney)认为与封建制度相关的政治权力的分散对行政约束的出现产生了积极影响。考克斯认为,政治破碎(为商人提供了退出选择)与自治城市和议会相结合,促进了各种形式的行政自由。我们还考虑了在欧洲经验之外促进或阻碍经济交流和发展的条件,发现诸如议会等促进增长的机制在东亚和西亚发展缓慢。我们认为政治破碎阻碍了商品交换,不利于经济繁荣——而检验这一论点最合适的地方就是在前现代的亚洲,因为在那里政治破碎效应不会被那些促进增长的机制所影响,而这一情况在欧洲时有发生。

商人的流动可能因各种原因而中断,其中许多与政治破碎有关。特别是政权分裂或动荡时期可能对贸易造成严重破坏。例如,部族战争构成了安全威胁。菲利普·柯廷(Philp Curtin)认为,即使是在最好的情况下,乘着一辆大篷车穿过不受控制的游牧国家也是危险的。莉莲·哈里斯(Lillian Harris)认为,小交战国的出现……使连接东西方的道路变得更加危险和困难,沿线人口也开始减少。除此之外,穿越多个不同的政权也可能导致商人因政治破碎而承担多重过路费。政治破碎还可能增加管辖权的不确定性,从而增加贸易相关的交易成本。3一个不那么直接的因素影响了文化连续性形式的创造。罗杰斯认为,政治稳定和帝国权力的扩张鼓励了“秩序建设中多民族和多语言的联结”。这种贸易也带来了巨大的收益。克里斯蒂安就描述了跨生态交往的好处,包括得到更加多样化的交换物品。因此,丝绸之路的重要性及盈利能力的“兴衰起伏”,至少在一定程度上,是会为中国、印度、伊朗和美索不达米亚等农业文明边缘区域的政治稳定性所影响。克里斯蒂安表示,当农业文明或游牧帝国统治了丝绸之路的大部分地区时,商人的出行更加自由,安全成本更低,交通也更加繁忙。

导致政治破碎的原因是复杂多样的。有时一些大型帝国能控制大片的领土,这种情况的出现通常涉及“将最初的一些小群体合并为一个大联盟”,这个联盟则可能会遍布整个大草原去吸纳新的领土和人民。J.丹尼尔·罗杰斯(J.Daniel Rogers)认为,对于这些成功的政权何时出现以及为什么会出现,没有公认的解释;这些政权“出现、存在和崩溃的方式往往有悖于人们传统的理解”。因此,国家的形成和崩溃可以被认为是由一系列复杂的因素造成的,这其中会有大量的偶然事件,并可能与周期性模式有关。事实上,因果关系的确定有一部分依赖于越来越多的考古和历史气候研究成果,有证据表明,欧亚草原上国家的形成是外生环境因素的结果。

一个可能抵消政治破碎带来的负面影响的因素是中国的朝贡制度。有学者将朝贡体制描述为19世纪末之前主导中国与中国以外地区关系的制度和外交规范。康灿雄(Kang David)写道,东亚朝贡体制是一个“持久、稳定的等级制度,而中国在其中显然居于霸权地位”,同时这也是一个“可行和公认的国际体系,涉及军事、文化和经济等多个维度的内容,所有这些内容相互交叉,共同创建一个稳定的安全体系”。1康灿雄写道,中华文明提供了一个共同的智力、语言和规范框架,在其中各国可以进行互动和解决分歧。然而,他们关于儒学可能缓解冲突的方式的争论并不打算延伸到非儒学国家。中国区域领导力的运作方式——通过提供稳定和安全——与统治稳定论基本一致,该理论认为权力分配会对贸易开放产生积极影响。2为了回报他国对其在地区事务中合法存在优势地位的承认,“中国作为经济、军事和文化的领导者,有责任维护该地区的政治和安全秩序。”在这种背景下,儒学作为一种共享文化,有助于解决中国与朝贡国之间的冲突。并不是所有的亚洲政权都是中国的朝贡国。事实上,康灿雄写道,中国周边的半游牧民族往往不愿意接受中国的权威。与中国保持朝贡关系的国家仍然能够独立于中国,处理自己的内政和外交政策。也就是说,康灿雄认为,系统稳定有利于这些中国化的东亚国家的政治统治。然而,也有学者认为前现代中国无法建立开放的贸易秩序,朝贡制度模式在历史上国际关系中的应用存在严重问题。3该观点认为,朝贡贸易下的区域经济秩序从来不对所有国家开放,而且朝贡关系由于中国的王朝更迭而时有变化。例如,彼得·濮德培(Peter Perdue)认为,考虑到中国与其他亚洲国家间的贸易、外交和传统关系错综复杂,认为存在一个系统化的中国朝贡制度是不对的。我们的实证分析为检验朝贡地位变化对城市发展的影响提供了一些证据。

二、丝绸之路上的贸易冲击与经济繁荣

从公元前200年到基督纪元之初,中国与中东的东地中海国家之间的陆路贸易已成为一种常态。欧亚远途贸易的出现在时间上与汉朝统一中国并将政治版图扩展到新疆地区相吻合。在同一时期的西亚,罗马帝国也将其政治影响力扩展到了整个地中海区域。这些贸易路线整合的时机表明了其与中国和地中海区域帝国的统一存在一定联系。因此,尽管丝绸之路的位置可能是由地理因素决定的,如“山口、山谷和沙漠中的水源”,但连接城市地区间的贸易繁荣或许还会受到政治因素的影响。在本节中,我们回顾了一些已有的定性证据,这些证据表明,政治稳定和帝国的统一如何影响了前现代时期的跨文化交流。

(一)从古代晚期到中世纪的跨文化贸易

中国的唐朝(公元618—907年)恰逢阿拉伯对外征战和伊斯兰帝国的头两百年。早期伊斯兰时代的学者认为,伊斯兰教的出现是打破地主阶级从“尼罗河到阿姆河”统治的重要力量,同时也提高了区域间贸易的重要性。J.C.霍奇森(J.C.Hodgesen)认为,正是在这一时期,贸易“越来越成为影响某一地区命运的决定性因素”;而商业和资产阶级的利益相对于地主阶级也得到了加强。唐朝与中亚国家的军事和商业往来向西一直延伸到了波斯。

在此期间,连接中东和中国的贸易对主要城市中心的增长和发展具有重要的经济意义。马队和巴克特里亚驼队(Batrian camels)从美索不达米亚前往伊朗高原,然后向东走向阿姆河,之后便分叉出多条路线,包括途经喀什或喀布尔的路线。这些贸易路线不仅为商品的远距离运输提供了条件,还涉及了思想、科技和艺术的传播。

大型帝国的政治稳定为贸易繁荣创造了安全地带。柯廷认为,“中国的唐朝和巴格达的阿巴斯哈里发王朝……为中国和地中海之间大部分的贸易路线提供了帝国的保护伞。”这些有利条件,与当时几大帝国的实力密不可分,也使得长途贸易者能够相对容易地跨越更广阔的地区。随着“唐王朝向西延伸其影响力”,许多中东和欧洲的旅行者得以访问中国。外国商人将中亚地区许多小型绿洲定居点改造成了更大的城镇。贸易商和代理商在当地统治者的保护下,也可以相对更安全地进行往来。

中国宋朝(公元960—1279年)的特点是商业、贸易和金融的大量发展以及生产的专业化和市场的增长。学者们认为,中国“在十一世纪因市场发展而发生了重大转变”,整体经济得到不断增长。冯·格莱恩(Von Glahn)认为宋代的“商业繁荣”几乎影响了中国社会的方方面面。1中国的农业在13世纪非常发达。家庭生产可以提供稳定的食物来源,许多其他的日常消费品也可以通过市场交换来获得。宋代经济增长强劲,激增的人口支撑起了繁荣的城市文化。2宋代赋税相对较轻,官僚机构相对有效,货币也较为稳定。中国的宋朝在时间上与一个经济文化繁荣发展的伊斯兰黄金时代(the Islamic Golden Age)是同步的。然而,阿巴斯哈里发王朝的解体导致了这一时期穆斯林世界政治破碎局面的加剧。

(二)蒙古帝国及其对贸易的影响

宋朝之后的元朝(公元1279—1368年)是由蒙古人建立的,他们的土地征服不论是对东亚还是西亚都是一大冲击。对蒙古人来说,富裕的中国、伊朗、伊拉克和安纳托利亚是特别具有吸引力的攻击目标,而“鲜为人知的、支离破碎的欧洲”则相对边缘化。尽管有许多关于蒙古统治破坏性影响的研究,但历史学家们对蒙古入侵所造成的整体经济影响的描述却越来越复杂。如有一些城市的人口一直没能从被征服期间遭受的破坏中恢复过来,而其他城市的人口却出现了相对较快的反弹。碧翠丝·曼茨(Beatrice Manz)既描述了蒙古征服的破坏性的一面,也提到了其为工匠和商人带来的新机遇。

蒙古帝国的建立所带来的最重要的正外部性之一便是在区域内建立起了支持陆路贸易的政治秩序。柯廷写道,“新统治者将亚洲大部分地区团结在一起,旅行者们可以在一个单一的政权下安全地从黑海海岸前往中国。”安纳托利亚与来自中亚和东亚的远距离商业关系变得更加紧密。根据阿布·卢赫德(Abu Lughod)的说法,蒙古人创造了“一个以较少的风险和较低的保护性支出来便利陆路运输的环境”。兹维·本尼特(Zvi Benite)表示在这一时期前往中国的商人比以往任何时候都多,其中许多来自伊斯兰世界。陆路贸易的增长所带来的一个结果就是中国瓷器开始更多地出现在中东以及欧洲。

尽管蒙古人是一个游牧民族,但学者们认为蒙古统治者“组织并赞助了”经济交往。曼兹认为,贸易是蒙古人的主要利益所在,蒙古统治者通过商业伙伴关系直接参与国际贸易。商队是“蒙古和平下的主要受益者”,因为泛亚蒙古帝国的形成有力地支持了东西方的陆路贸易。彼得·弗兰科潘(Peter Frankopan)甚至声称蒙古在13世纪取得的领土上的成功重塑了欧亚大陆的货币体系。

同样,蒙古帝国的解体也可能阻碍了各种形式的经济交往。成吉思汗试图将帝国分割成若干部分来传给他的儿子们,这就埋下了政治不稳定的种子。之后蒙古汗国间的自相残杀使得人们纷纷将更大的兴趣投向海上贸易。这反映了一种更普遍的模式,即在中亚政治不稳定时期,商人倾向于转向海上商路,而不是从事陆路贸易。然而这并不是说蒙古人的征服没有长期的影响。在蒙古人入侵后的几年里,中国能够更有效地将政治权力投射到中亚。也就是说,即使蒙古帝国的对外征服还有其他重要的遗产,但如果缺少一个覆盖丝绸之路的庞大陆地帝国,贸易的成本还是可能会有所增加。

(三)后蒙古时期亚洲的跨区域贸易

元朝之后的明朝(公元1368—1644年)在对外交往方面较前者更为保守;但当可以从贸易中获得经济利益时,商人们便开始从事跨文化贸易了(即使这需要规避一些现有法规)。15世纪,外来食品、香料、药品、贵金属和珠宝的跨区域贸易推动了长途贸易的发展。

到了15世纪末,中国可以说是世界上最大的经济体,拥有1亿多人口,农业生产部门和手工艺部门均优于欧亚大陆的其他地区。随着欧洲市场重要性的增长,对亚洲香精、香料和丝绸的需求也随之增加。其中许多奢侈品途经波斯和黎凡特,最终抵达阿勒颇。例如,在伊斯坦布尔的托普卡比博物馆、德黑兰的考古博物馆以及整个中东甚至东非都发现了大量明代瓷器的收藏品。

航海业的兴起给陆上丝绸之路贸易造成了多大的损害,学者们对这一问题尚存争论。詹姆斯·米尔沃德(James Millward)对这些不同观点进行了思考,指出有些人把16世纪初视为丝绸之路的转折点,而另一些人直到16世纪末或更晚才注意到丝绸之路的衰落。斯科特·利韦(Scott Levi)认为,虽然长途贸易受到了暂时的创伤,但这些破坏之后往往就会出现商业往来的复苏。中亚贸易路线一直活跃到17世纪,但城市的繁荣受到了经济和政治转型的影响。例如,撒马尔罕(Samarkand)在这一时期遭受了去城市化;然而这种衰退并不普遍,其他城市的商业经济依旧活跃。

三、实证分析

到目前为止,我们已经讨论了一些可能影响跨文化陆路贸易收益的因素。这些决定性因素中有一些仅限于特定的区域,有一些可能随着时间的推移而变化,还有一些可能反映了地理因素与时间的相互作用。中亚陆上帝国的兴衰无疑是最重要的影响因素之一。弗兰克将中亚描述为不同民族及其文明“联系和互动”的地方。然而,影响中亚政治稳定的因素可能很难预测。在这一节中,我们的目标是在排除特定城市或阶段的影响下,了解那些破坏因素如何影响丝绸之路沿线的繁荣。1虽然许多研究已经着眼于古代中国的商业发展,但很少有研究试图衡量长途贸易影响的长期变化。

要衡量贸易的经济影响和对贸易的冲击面临的一个挑战是对丝绸之路位置的诸多不同描述。1例如,联合国教科文组织2008年发表的一份报告称,仅在佛教僧侣、波斯人和突厥旅行者、马可波罗和其他13世纪欧洲旅行者的历史书面记录中,就有7万多份关于东方丝绸之路中国段的现存手稿。在本文中,我们不试图引入某一套确定的丝绸之路体系,也不试图再添加一些在现有研究中尚未被提及的特定路线地点。2尽管有大量的文献资料,关于主要城市间交通路线具体位置的信息仍然不完善,且以描述性内容居多。例如在朴贤熙关于贾丹所设想的公元8世纪从广州到外国的路线的描述中,重要的地方简单地被标记为点,旅行路径则是连接它们的线,其中还包含一些关于海岸线位置和出行时间的信息,但其他信息就很少。相反,我们的目标是建立丝绸之路通道与经济繁荣之间的联系,以明确其给区域贸易带来的机会和阻碍。为此,我们认为明确自然交通路线是如何被塑造,以及是否与该地区随后的发展变化相关等问题十分必要。基于现有的地理学研究,我们认为这些路线并非是丝绸之路贸易的内生路线;也就是说,人们在选择交通路线时并未考虑到贸易或商业因素。相反,我们依靠自然地理特征,使用迈克尔·弗拉崔悌(Michael Frachetti)等人描述的策略来确定成本最低的路线。在此过程中,我们将他们对中亚某一特定地区的原始研究扩展到了更广泛的亚洲样本。

特别是,弗拉崔悌等人设计了一个GIS算法来模拟和识别游牧民族季节性迁移的路线。这项确定游牧迁移路线的工作主要集中在海拔750~4000米的高原地区。3弗拉崔悌等人对这一海拔范围进行了描述,将高地与低地(低于750米)区分开来。低地牧场产量高,但会因夏季高温和干旱而受损;高地(高于4000米)由于永久冻土和土壤质量而牧场有限。根据弗拉崔悌等人的说法,高地路线是丝绸之路网络的重要组成部分,但其发展与低地区域不同,后者是通过基于地形的“最低成本”交通算法预测的,该算法基于已知丝绸之路位置之间的“便捷性”和“连接点”。这与预测高地丝绸之路走廊的游牧适应策略形成了对比。

在海拔较高的地区,牧民夏季带着牲畜迁徙到高地牧场,冬季则返回低地,以最大限度地为牧群提供食物。弗拉崔悌等人利用亚洲高地的季节性牧场质量和年度放牧“流量积算”建立了游牧迁移和丝绸之路线路间的经验联系。重要的是在建立其流量模型时,这些研究者并没有将丝绸之路遗址纳入计算之中。因此该模型推断出的游牧路径与丝绸之路有所重叠似乎绕过了内生性的担忧,因为已有的城市化模式并没有影响牧民——他们只是在寻求最好的可放牧草场。换言之,游牧路线至少在最初并不是为了连接人口聚居区。更确切地说,它们是通往隐蔽而肥沃草场的通道,而这些草地之后成为了商业和旅游要道。

我们的实证分析旨在评估以高地区域游牧迁徙走廊和低地区域最低成本路线为代表的丝绸之路交通网能否解释经济发展的变化。我们用以衡量经济发展的指标是东亚、西亚和中亚85个城市从1100年到1800年(50年为一个间隔)间的城市人口规模。我们的面板数据不包括南亚和东南亚,因为这些地区的贸易更可能通过海运而不是陆路交通进行,而陆路交通是本次分析的重点。4我们将样本特别限制在北纬25度以北。此外,根据弗拉崔悌等的研究,中亚游牧民族的高地以草原为特征,不同于东南亚热带和准热带森林高地,在这些高地中,水稻种植更为普遍。考虑到我们模拟游牧迁徙路径的经验方法,将我们的分析扩展到北纬25度线以南的地区是没有意义的。同时,这一基准也确实让我们保留了青藏高原以西、阿勒颇以东的丝绸之路沿线的所有相关城市。我们的数据来自特蒂乌斯·钱德勒(Tertius Chandler)和吉拉尔德·福克斯(Gerald Fox),包含了所有在全球最大城市名单中至少出现过一次的城市。1虽然这些名单上的城市往往缺少实际的人口数据,但钱德勒和福克斯确实提供了按城市规模排序的城市排名。布赖德斯和派克即将出版的研究成果对这些数据进行了进一步的讨论,讨论了以前利用进行研究取得的成果,以及对多个大陆的城市人口使用单一数据源的优势。我们为什么要用城市规模来衡量经济增长和贸易繁荣呢?除了因为现有的经济学文献对这种方法的认可,定性历史分析也将欧亚陆上贸易和城市增长联系了起来。如戴安娜·拉里(Diana Lary)表示,在中亚城市定居的商人以贸易为生。商业市场创造了密集的交换网络,反映了多样的产品专业化。克里斯蒂安写道,“丝绸之路的城市地理……表明了跨生态通道的重要性”,喀什和布哈拉等重要城市位于主要贸易通道上。

为了进行实证分析,我们模拟了样本中每个城市与丝绸之路的两个端点城市(阿勒颇和古长安)之间的丝绸之路通道。长安是东部陆路贸易路线的一个主要终点站;而阿勒颇则是亚洲商品在西方的一个“大型商场”,并长期以来作为陆路商队的一个终点站。

为了评估商人们在其路线中是否遇到不同的国家和非国家地区,我们使用了一组来自互动历史地图集GeaCron的地图,这些地图展示了全球不同时期的国境线。2关于这些数据是如何被收集的更多细节可参见geacron.com。基于这些地图,我们得到了主要的解释性变量——每条线路穿越不同国家到达长安和阿勒颇的次数。这个变量衡量的是一个人在丝绸之路上向东和向西旅行时所观察到的政治破碎程度。我们还收集了出发城市是否属于GeaCron中确定的某一政权的一部分(而不是位于一个非国家地区)以及它是否是一国首都等信息。最后我们对所经过的政权是否是中华帝国的附属国进行了编码,这一变量会随着时间而变化,因为一些国家会加入或退出中国的朝贡体系。

关注东亚、中亚和西亚城市的一个特殊优势是,欧亚草原上的国家形成越来越被理解为外生气候因素的作用,这至少在一定程度上是因为游牧国家对环境条件很敏感。考虑到中亚地区一些政权的形成和支持畜牧文化的运输技术之间的重要关联,这一点就更为突出了。例如,根据历史学家的说法,成吉思汗的突然崛起完全是个意外事件。然而专门研究气候变化的科学家们发现,蒙古人崛起的时间与气候异常密切相关,因为反常的湿润气候导致草场大量生长,而这就为蒙古人穿越欧亚大草原提供了充足的草料来喂养坐骑。气候科学上的一些其他研究表明,1242年蒙古从匈牙利撤军可能也是反常气候条件的结果。这个观点与一些学者提出的“欧亚陆地帝国形成的过程相对不可预测”的观点相一致,表明了外生条件的重要性。

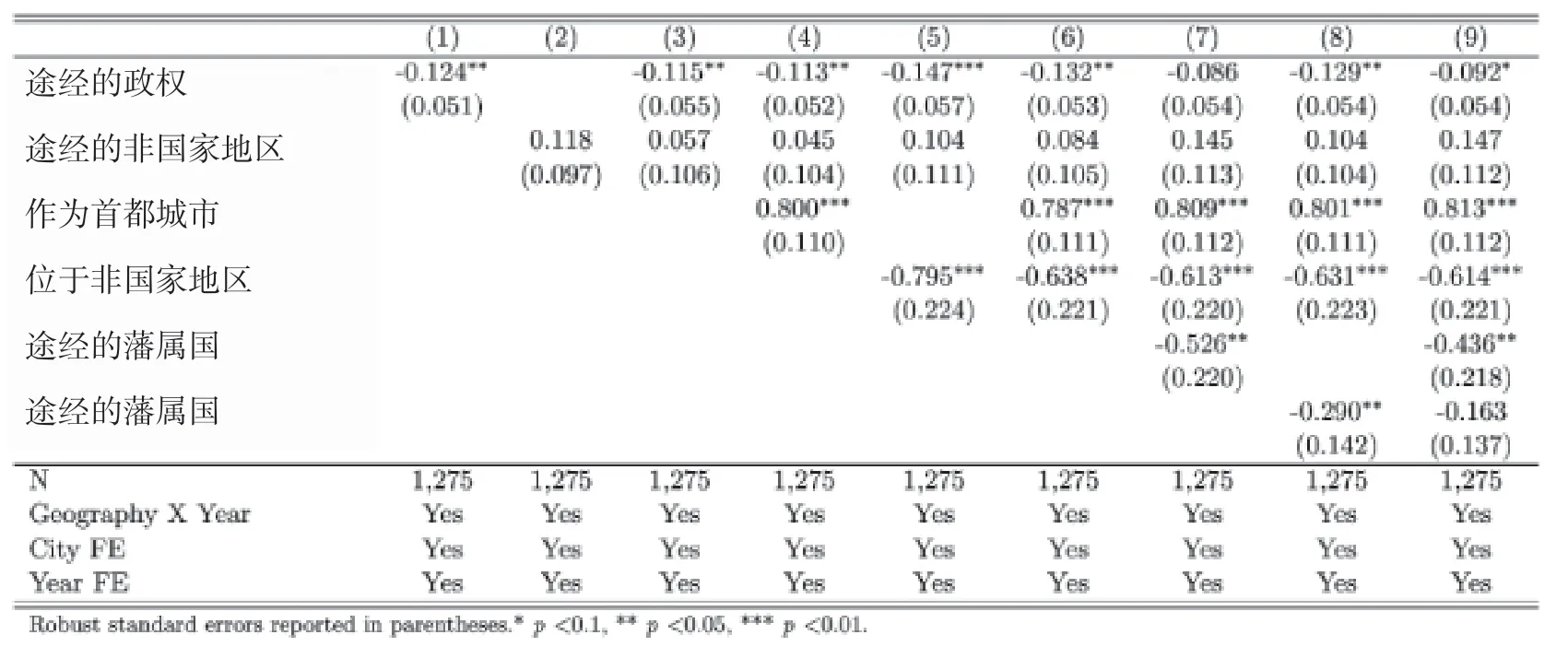

表1提供了一个可供选择的方法来验证“政治破碎减少了跨区域贸易的收益”这一观点。一个特定城市的经济前景可能是与整个东西贸易要道破碎有关,而不仅是前往阿勒颇或长安会经过的政权数量。换言之,整个贸易道路的健康状况可能对获得贸易收益至关重要,因此这两个方面的破碎情况不应被视为是相互独立的因素。在这一组参数中,主要的解释性兴趣变量是途经政权的总数。我们发现,在贸易组合路径上跨越的政权数量越多,城市人口越少。即使控制了首都地位,途经的非国家区域数量以及藩属国地位和途经的藩属国等一系列变量,这一结论依然成立。

表1.政治破碎对城市规模的影响(综合考虑所有路线)

我们的实证策略基于这样一个假设,即偏离我们确定的交通路线(即高地“游牧走廊”和低地“最低成本路线”的组合)对将这些路线视为首选出行路线的商人来说代价高昂。虽然考虑到中亚的地形(有塔克拉玛干沙漠和戈壁沙漠等巨大的自然屏障)不太可能出现大的偏差,但我们还是使用芮乐伟·韩森(Valerie Hansen)确定的路线而不是我们模拟的路线来验证我们的主要发现。我们还对表1中的发现进行了平行测定,再次发现与实证结果相一致。

四、古丝绸之路文化亲近性的测量

到目前为止,通过丝绸之路进行贸易对前现代亚洲的经济繁荣产生了积极影响。特别是在中亚政治破碎程度相对较低的情况下,这类贸易所带来的收益能得到最大体现,而中国和中东之间的跨区域交流也得到了促进。然而,跨区域贸易的影响远远超出了经济利益。贸易路线的存在最初是为了远距离运输货物,但是除了商业产品之外,不同地区的“思想、科技和艺术”也实现了交流。罗纳德·芬德利(Ronald Findlay)和凯文·H.奥洛克(Kevin H.O’Rourke)将中亚描述为“商品货物、技术发明、艺术形式和宗教信仰在广泛分布的聚居区之间流动的十字路口”。例如,印欧语言就“从庞蒂克草原北部某处扩散到了新疆”。历史学家认为,中国和伊朗之间的政治、商业和文化接触是“世界历史上持续时间最长的跨文化交流范例”。

历史上的贸易往来所带来的一个经验启示就是,丝绸之路沿线社会在文化上的亲近性应高于其他地区,即使是那些在地理位置上更接近的地区。而在当代,这种亲近可能对与全球化相关的一些政策倡议产生影响。中国过去四十年间的经济增长已经使其有能力向全世界投射力量。2013年,中国推出了一系列新举措以加强同欧亚国家之间的贸易联系和经济合作。“丝绸之路经济带”连接中国与中亚、伊朗、土耳其和巴尔干半岛,“21世纪海上丝绸之路”连接中国与南亚、东南亚以及波斯湾。这些项目一起被称为“一带一路”倡议(BRI)。根据一份报告显示,中国政府已经在这些项目上花费了2500亿美元,并将在未来十年再投入1万多亿美元在海外项目上。中国这些未来的经济伙伴中有许多是中东的穆斯林国家。事实上,现有的和计划中的“一带一路”项目在很大程度上是与古丝绸之路的贸易路线相重叠的。

然而,中国对中东地区的经济影响还不是很清楚。虽然现有研究表明,中国的经济崛起为其成为新的全球大国提供了有利条件,但艾伦等人认为中国与世界大国之间存在观念认同上的差异,这阻碍了中国挑战当前西方新自由主义秩序的能力。在他们的描述中,大国秩序依赖于意识形态的合法化,这些意识形态需要在大众和精英层面上与世界其他主要大国的身份偏好保持一致。因为只有当其他国家发现替代秩序在意识形态上具有吸引力时,联盟才有可能成功,而艾伦等人认为中国的“国家认同”与其他主要大国的认同均不一致。他们由此得出结论,这些身份差异构成了“制度层面上的障碍”。虽然那些同样奉行中国儒家文化价值观的国家或许能够与中国保持稳定的合作关系,但中国的世界观如何能够更广泛地被接受,尤其是在那些不怎么受到儒家思想影响的地区被接受,这个问题的答案尚不明晰。

艾伦等人通过对包括政治演说、报纸、高中历史教科书、小说和电影在内的文本进行话语分析来衡量国家认同。这仅仅是检验亲和力的众多策略之一,而且或许并不是衡量核心利益观的最有效方法。例如丽萨·布赖德斯和贾斯汀·格瑞姆(Justin Grimmer)即将出版的研究测量了世界各地社会内部和社会之间政治文化的差异,在回答调查问题时就将政治文化视为一系列共同的社会价值观。根据他们两人的政治文化衡量标准,世界上哪些国家倾向于接受中国的基本文化价值观呢?

除了确定文化类型的分布之外,布赖德斯和格瑞姆还根据经验估计了他们确定的文化群体之间的距离。在此基础上,我们根据《世界价值观调查》(World Values Survey)的数据计算了中国与世界其他国家之间的文化“距离”。此外,考虑到不同的文化类型以及这些类型之间的“距离”,我们还计算了一个加权文化距离。1在这样做的过程中,我们密切关注了一些现有类似的对文化距离进行测量的学术成果,但这些学术成果采用的是文化的替代测量,包括语言、族裔和宗教和遗传成分。

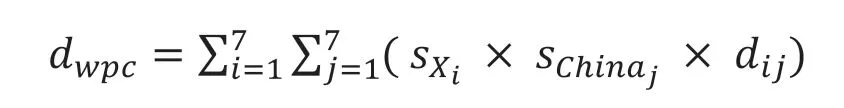

X国与中国的加权文化距离(dwpc)为:

其中sXi是X国i类的份额,是j类在中国的份额,dij是i组和j组之间的文化距离。

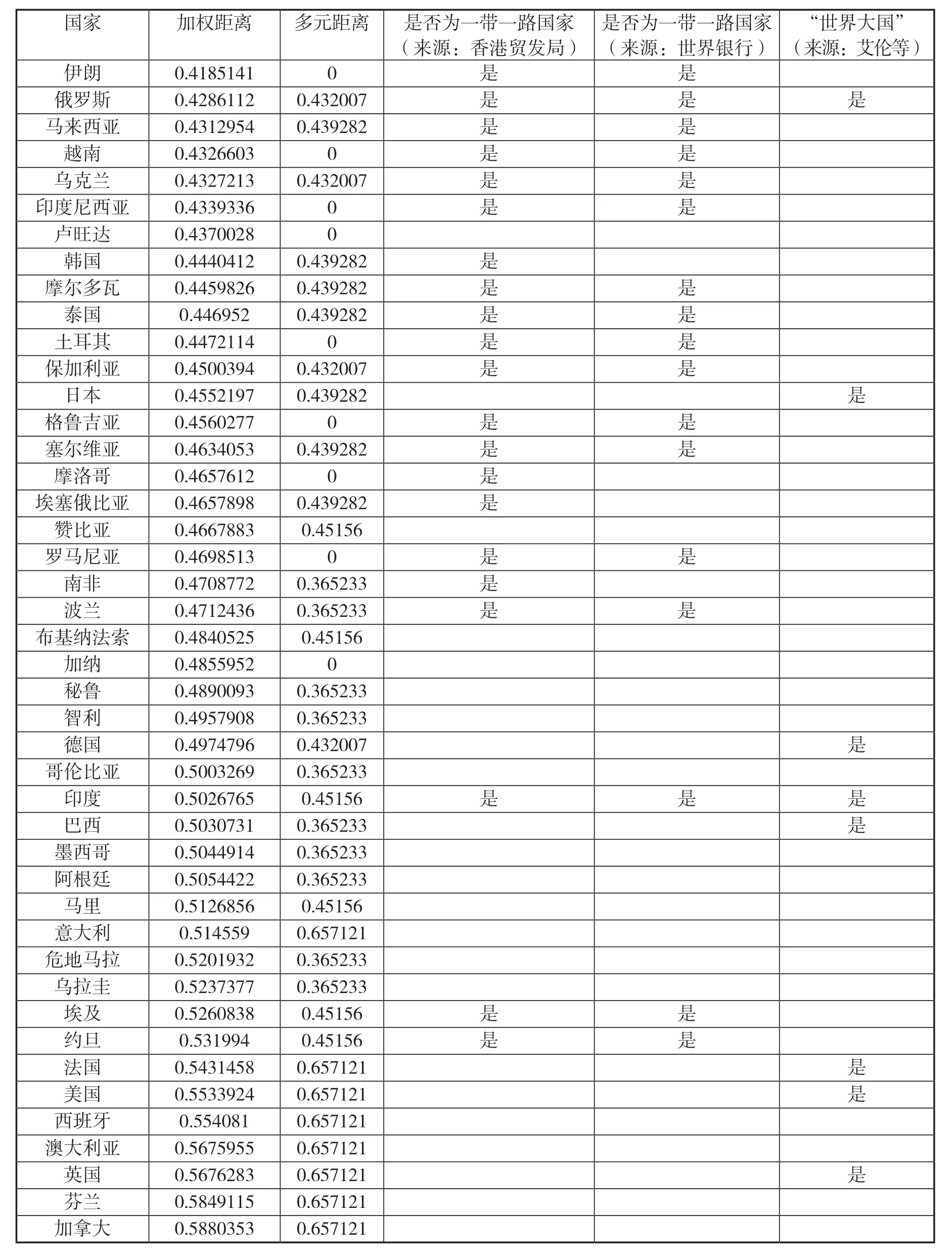

表2提供了中国与世界各国之间文化距离的详细信息,既包括与“一带一路”相关的国家,也包括艾伦等人确定的世界主要强国。鉴于中国欢迎所有国家参与“一带一路”倡议,目前并没有官方的“一带一路”国家名单,我们预计“一带一路”国家会随着时间的推移而变化,我们标明了这些参与者是暂时的,且因数据来源不同会有所差异。对于今天可能被认为是世界主要强国的国家来说,彼此间的文化距离还是很大的。例如,中国与英国的加权距离为0.568,与法国为0.543,与美国为0.553。

表2.中国与世界其他国家的文化距离

然而中国与重要“一带一路”国家间的文化距离则要低得多。例如,与土耳其的加权距离为0.447,与越南为0.433,与印度尼西亚为0.434,与伊朗为0.419。事实上,中国与伊朗的加权文化距离比样本中任何其他国家都小。这一分析表明,中国的民族认同可能并不像其最初表现的那样独树一帜;相反,相关的反霸权集团可能与艾伦等人所探讨的有所不同。

接下来,为了研究文化距离是否可以用丝绸之路的遗产来解释,我们将样本中每个国家与中国之间的加权文化距离回归到该国至最近的丝绸之路的距离。这里的数据如表3展现了我们关于中国同样本中其他国家之间双边加权文化距离的研究结果,这个结果包含了各种控制变量。我们发现一个国家至古代丝绸之路的距离与其同中国的文化距离呈正相关;换句话说,靠近古代欧亚贸易路线的国家与今天的中国有着更高的文化亲近性。每一列都增加了额外的控制变量,其中就包括与地理以及遗传、语言和宗教差异有关的一些变量。虽然基因、语言和宗教的距离可能与古丝绸之路的距离有关,但我们得到了一些保证,即我们的主要兴趣系数在不同的参数中是相当稳定的。例如在表3的第6列中,系数估值为0.86,表明至丝绸之路的距离增加一个标准差(4.08)与增加3.5个单位有关,这时加权文化距离会增加约0.6个标准差,或平均加权文化距离增加7%。

表3.双边文化距离及至丝绸之路的距离

接下来我们将经纬度作为位置控制变量,因为地理与一个国家的发展水平有关。表4的最后两列包括可能与文化距离有着更复杂因果关系的变量——人均GDP和一国在20世纪的民主“存量”。一国与丝绸之路的距离继续同其与中国的文化距离呈正相关,尽管在统计意义上略低于传统水平。然而两者在0.15或更高水平上都是显著的。1在第8栏(“GDP”)中,至最近丝绸之路的距离的p值为0.105,在第9栏(“Dem”)中,p值为0.141。两个输出都表明正关联与其他规范中报告的方向一致。总的来说,我们发现即使控制了各种二元特征,包括那些可能是内生的特征,丝绸之路建立起的联系似乎具有持久的影响力,而这可能会放大中国在西亚的软实力投射。

中国与其他国家之间的距离与目前自由国际秩序的核心国家相比如何?由于没有一种明显的方式来操作当前的联盟结构,因此我们提供了其他操作的结果。在我们样本的56个国家中,有10个国家(格鲁吉亚、印度、伊朗、伊拉克、俄罗斯、韩国、泰国、土耳其、乌克兰、越南)通过陆路丝绸之路与中国直接相连,它们与中国的平均加权文化距离为0.46,而中国与我们样本中所有国家间的平均加权文化距离为0.51。美国与北约创始成员国之间的平均加权文化距离为0.35,英国与这些国家之间的平均加权文化距离为0.33。1我们样本数据中包含的创始成员国是英国、加拿大、法国、荷兰、挪威、美国,缺少了比利时、丹麦、冰岛、卢森堡和葡萄牙这五个国家。数据表示的当前北约成员国与美国之间的平均加权文化距离为0.41。美国与八国集团国家的平均加权文化距离为0.39。为了提供一个基准测量,美国与我们样本中其他56个国家之间的平均文化距离是0.46。

这些指标表明了以下几点内容:同与美国的文化距离(0.46)相比,我们样本中的国家平均与中国的文化距离更大(0.51)。虽然陆路丝绸之路连接的国家与中国的平均距离(0.46)要比其他国家与中国的距离小,但与美国和北约创始国(0.35)、北约现任成员国(0.41)和八国集团(0.39)之间的距离相比仍然要大得多。总的来说,这些结果表明,中国可能比其他国家更接近丝绸之路连接的国家,但在文化上,与美国及其自由经济秩序中的伙伴相比,中国还是离这些国家更远。2如果我们在分析中用英国取代美国,这些结果非常相似。

五、结论

虽然一些最著名的历史发展方面的著作都关注国家和国家机构的起源,但学者们越来越多地注意到跨国和全球动力学的重要性,包括前现代及早期全球化的形式。历史上全球层面的相遇为建立跨空间的理解渠道提供了机会,而且还往往涉及人员、商品、思想和疾病以及价值观、伦理和美学传统的流动。跨区域贸易通道,如丝绸之路,数百年来将世界繁荣地区之间的经济利益联系在一起。本文中,我们本着国际关系学者的精神,着眼于长期的权力和影响力趋势,对全球经济秩序进行了长期的观察。我们的研究结果引起了人们对西亚和东亚(在西方霸权崛起之前这里是世界上最繁荣的地区)之间的贸易及交往的关注。3学者们已经提出,印度洋地区需要作为一个综合的经济、社会和政治体系进行研究,并越来越注重将“地中海化”作为一个理解对象,在本文中,我们通过陆路贸易的连通性为跨区域研究在亚洲的相关性提供了实证证据。我们对前现代亚洲繁荣的关注并没有回答为什么欧洲在经济上领先于世界其他地区的问题,但我们得以更多地了解在一个都是“自然国”而不是运行“开放进入秩序”的世界中不同的发展形式。爱泼斯坦指出,虽然学者们普遍认为所有的前工业经济体都是同样的萧条,但“区域多样性已成为最近研究的中心问题”。

我们的实证结果表明,跨文化交流的收益由于跨区域贸易通道上政治稳定性受到的冲击而减少了。我们发现贸易路线内的政治破碎使贸易变得困难,因为这往往表明这些地区存在管辖权的不确定性、正式和非正式贸易壁垒以及对商人的重复征税。对丝绸之路沿线贸易的分析尤其适合这种类型的研究。考古学和历史气候学最新的跨学科研究表明,中亚大草原(丝绸之路走廊的关键位置)上前现代国家的形成受到与天气有关的外来冲击的影响,这些冲击以世界其他地区可能没有的方式影响了牧民社会。1特别是,气候科学的日益优势表明,即使气候波动与特定的环境条件相结合,也会对游牧帝国的建立产生重要的历史影响。我们还扩展了最近的科学工作,推断出了可能的丝绸之路路线,即沿亚洲高地自然形成的迁徙通道。这一道路沿线的政治破碎与城市规模的缩小有关,即使在控制了城市和时间固定效应以及包括是否为中华帝国的藩属国在内的各种控制变量之后,这一结论依然成立。

除了对历史经济发展的影响之外,我们还发现丝绸之路贸易有更长期的影响。特别是今天丝绸之路沿线国家间的文化距离较低,即使控制了各种一级地理和其他变量之后结论依然如此。这些发现对中国在西亚投射政治力量的能力具有重要意义。中国已经成为亚洲大多数国家的贸易伙伴,并提出了“一带一路”倡议以降低中国和西亚国家之间的贸易成本。长期以来,对外贸易一直被视为一种政治工具,因为中止商业关系的能力可能成为一个施加影响力的主要途径。此外,中国的规模和经济实力也能为贸易格局的重组创造条件。

中国—中东贸易复苏的关键是什么?中国对新经济秩序的憧憬并不依赖于一套特定的西方自由主义价值观。根据兰德尔·L.施韦勒(Randall L.Schweller)和蒲晓宇(Xiaoyu Pu)的观点,“中国灵活的经济外交吸引了许多发展中国家”,因为“与西方捐助国的援助不同,中国的援助通常是在没有政治前提的情况下提供的”。 中国的壮大及其投资模式可能会导致一些发展中国家怀疑自由化改革的好处,以及发达工业民主国家作为西方主导的自由经济秩序领导者的相关作用。 尽管中国在试图与当前一些自由经济秩序下的“大国”建立反霸权联盟方面可能面临困难,但基于共同价值观的文化亲密度可能为中国在东方穆斯林的软实力投放创造新的机遇。关于自由主义的西方霸权时代是否真的已经结束,它是否对全球物质能力的变化具有强大的抵抗力,以及自由主义的西方秩序是否真的具有人们常说的意义,学术界存在着激烈的争论。但是,如果物质能力的变化有利于中国,自由的西方秩序可能会被一个更加多元化的世界秩序所取代,这个世界秩序涉及多元化的思想观念、参与主体和领导者,以及一些文化认同的新主张。