文物社死现场:“救命,我变土了!”

撰文_冯安兴

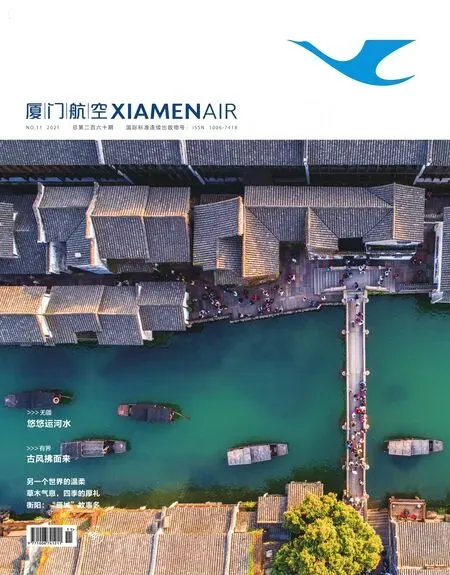

相比于一些仿古的服饰和艺术作品,文物古迹可以说是“最具古风美学价值”的存在,它们毕竟是历史遗留的老物件儿,是真真正正的“古物”。所以,在古风的风潮越吹越盛之时,我们也前所未有地关注那些穿越历史而来的文物古迹。这份关注与喜爱,可以从《国家宝藏》《我在故宫修文物》等一系列与之相关的节目的爆火中管窥一二。

我们喜爱文物古迹“岁月积淀的美感”,但也不得不应对漫长的风啄雨蚀给文物古迹所带来的损害——许多文物古迹都变得破旧甚至残缺不全。面对残损的古迹,保护与修复是众人一致的态度,但在如何修复上,便有因意见不一而产生的各种风波。

某地摩崖造像被重绘一事,在文物保护领域,引发了广泛关注。这些始建于宋代甚至更早时期的造像,对于古代宗教文化和工匠技艺的研究都具有重大意义。但是“毁容式”的修复,却让原本仙气飘飘的造像“一秒下凡”。重绘和新建,让造像变得色彩艳丽甚至有些“艳俗”,端庄的佛像手中忽然多了一段火红的缎带,细节是有了,意境却没了,无言的佛像好像在大声呼喊:“救命!我变土了!”

无独有偶,另一地的“最美野长城”也遭遇了“比破坏更可怕的修葺”。这一段长城始建于明代,坐落在雄险陡峭的燕山山脉上,因为地处偏远而鲜有人知,是名副其实的“野”长城,但也是真正有数百年历史的遗迹。当地为了修缮这段长城,在墙体表面涂抹了疑似砂浆的灰色物质,长城的确变得坚固了,但砖石纹路和历史痕迹都被抹平的长城,看起来更像一条长长的石墩子。

这些毁容式修复,实质上是对于文物保护的错误理解。古迹之所以为古迹,正是因为它具有古代的风貌。文物保护理应“修旧如旧”,在延长其寿命的同时,尽可能保留其原貌,无论是工艺还是材料,都不应做重大改变。所以,文物修复是一项对专业知识和审美水平都要求极高的工作。一如《我在故宫修文物》中所言,谨记“对前人有敬畏心,对后人讲传承”的原则,才是真正让古物焕发新活力的法门。