健康导向的南京明城墙绿道步行空间优化设计

万静 杨欣怡

摘要:健康导向的步行空间通过环境优化设计,引导人们主动步行,构建健康生活方式。文章提出安全步行、舒适步行、趣味步行三个层次的优化框架,以南京明城墙绿道步行空间为例,提出七个优化策略,以满足使用者的步行需求,同时吸引更多人参与步行运动。

关键词:健康导向;步行空间;南京明城墙绿道

中图分类号:TU972.12 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2021)18-0-03

健康是人类发展的重要议题[1]。现代生活节奏快、压力大,给人们带来了多方面的健康问题。步行既可以帮助人们适应现代生活方式,对健康也具有积极作用,但现存步行空间存在许多问题,无法满足人们的健康步行需求。

健康导向的步行空间指以改善公众健康为目标设计的步行空间,旨在引导人们主动步行,构建健康生活方式[2]。绿道兼具生态、景观和交通功能,是打造具有健康导向功能步行空间的良好选择。关于健康导向步行空间的研究分两方面,宏观上从城市区域交通角度出发,研究如何让人与车更好地共生;微观上从人的环境体验出发,提出空间改善策略。目前研究大多处于宏观层面,对微观层面的研究较浅。基于此,文章选择南京明城墙绿道步行空间作为研究对象,以健康为导向,从人的需求出发,提出优化框架及策略,以满足使用者步行需求并吸引更多潜在使用者参与步行运动,引导人们践行健康生活方式,营造美好社会环境。

1 步行、环境与健康

1.1 良好环境促进健康步行

环境心理学强调人与环境的相互作用[3],认为良好的环境会诱发心理气氛,对行为具有吸引力[4];城市步行空间的品质会影响居民的生活习惯,良好的步行空间设计可以促进公众更多地参与步行运动和步行环境承载的社会活动,于无形中保障人们的健康。由此可见,良好的环境可以吸引人们进行步行行为,保障人们的身体健康。

1.2 健康步行需求推动环境优化

环境行为学补充发展环境心理学,认为人能够基于自身需求积极主动地改善周围环境。健康需求促使人进行健康行为,健康行为需要健康空间,人的健康步行需求可以推动环境的优化,进而形成良性循环,实现人、环境和社会的共同健康。

2 健康导向的城市步行空间优化设计框架

2.1 健康步行需求与环境特征关联性研究

健康是指人在体格、精神和社会上的完全安逸状态,因此人的健康需求是包括生理健康、心理健康和社会关系健康的完整健康。

马斯洛的行为需求层次理论认为,人的需求分为五个层次,依次由低级向高级排列,未得到满足的需求会成为人的行为动机,当较为低级的需求得到基本满足后,将会产生高一层级的需求[5]。

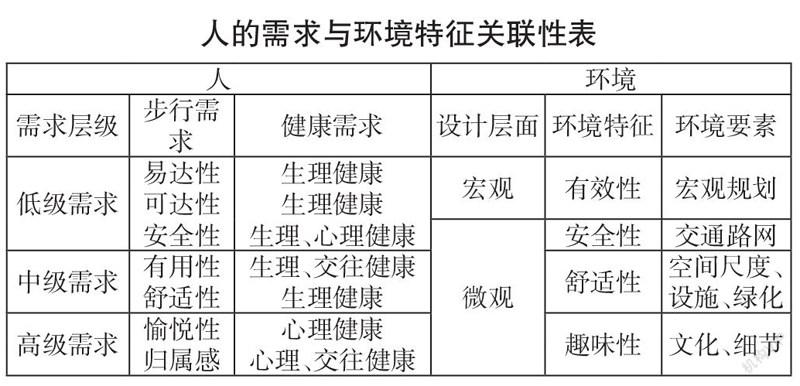

梅塔[6]提出人的步行需求有七个层次:易达性、可达性、有用性、安全性、舒适性、愉悦性和归属感。易达性与可达性分别指人到达目的地的可行性和便捷性需求,安全性指人对外界环境的安全需求,有用性指人的步行目的性需求,舒适性和愉悦性分别指人在步行过程中的身体感受及心理感受,归属感指人对步行环境的认同程度。

斯派克[7]提出良好的步行环境须具备四个特点:有效性、安全性、舒适性、趣味性。这与梅塔提出的步行需求基本符合,因此可以对人的健康步行需求和环境特征關联性进行总结(见下表)。

2.2 健康导向的城市绿道步行空间优化设计框架

根据上述关联性研究,从三个层次组织优化设计框架,以创造出安全步行、舒适步行和趣味步行空间为分级目标,从对应环境要素入手进行讨论。通过合理的交通组织提升空间安全性,满足人们的基本步行需求;通过调整空间尺度、布置活动设施等提升空间舒适性,丰富步行体验;通过挖掘空间文化特色加以科技辅助,增强空间吸引力。

3 健康导向的南京明城墙绿道步行空间优化策略

3.1 南京明城墙绿道步行空间

南京明城墙绿道是一条集日常游憩服务、旅游观光、生态保护、历史资源整合等功能于一体的综合性城市绿道[8]。它以城墙为轴,有一定宽度、连续不断的绿地构成了整条绿道,平面上具有典型特征,倚靠城墙,单面邻水,呈线性走势。

南京明城墙绿道具有较好的功能效益,是打造具有健康导向功能步行空间的良好选择。地理位置方面,它周围居民众多且集中,对活动空间有大量需求;交通方面,城门处于重要交通路线上,理论上增强了绿道的可达性和易达性;自然景观方面,滨水环境为健康步行提供了良好的景观和舒适的环境;文化内涵方面,倚靠明城墙,绿道独具特色,彰显了南京六朝古都风韵,易使人产生较强的情感倾向和心理归属感。

3.2 南京明城墙绿道步行空间现状

3.2.1 车辆打扰,安全性不足

南京明城墙绿道步行空间安全性不足主要体现在游径的设置上。绿道的线性特征导致游径布置限制较多、形式单一,大多为平行单线形式的综合慢行道,人的步行行为受到车辆打扰。部分区域采用平行二级道路系统,两条道路高差较大,楼梯连接存在一定安全隐患。

3.2.2 步行不畅、空间狭窄、设施不足,舒适性低

城墙的封闭性质及城门的交通功能使空间变得破碎,导致使用者步行不畅。每段空间均在800~1500米,年龄、体力及锻炼目标等的差异导致不同的人对步行距离的需求不同,因此固定的长度显得灵活性不足;且绿道之间有马路阻隔,无法形成完整步行路线。

在步行空间感受舒适性上存在空间压抑的问题。横向上,空间宽度狭窄,城墙较高且材质为硬质石块,植物围合性较强,视线不够通透,易使人产生空间闭塞、氛围压抑的感受。纵向上,狭长的用地、单一均质的空间尺度易使人产生单调、冗长和疲惫的感觉,使人们的空间感受舒适度不高。

在设施使用舒适性上存在设施不足的问题。通过观察发现,武定门公园健身设施丰富,锻炼人群明显较多,其他区域健身设施严重不足。

3.2.3 场所缺失,趣味性较弱

南京明城墙绿道步行空间没有充分利用其独特的文化内涵。一方面,南京明城墙筑城技术达到中国筑城史的巅峰,但对城墙墙体的视线引导和建造技艺的宣传未在设计中体现;另一方面,明城墙见证了城市兴衰,富含古都的记忆,但设计中对古都文化的宣传较少。

3.3 健康导向的南京明城墙绿道步行空间优化策略

根据上述健康导向的绿道步行空间优化设计框架,针对南京明城墙绿道步行空间问题,文章在微观层面提出安全步行、舒适步行、趣味步行三个层级的优化目标及七个提升策略。

3.3.1 布置安全步行游径,提高安全性

在布置游径时注意人车分流。在空间内尽量采用二级道路形式,综合步行道采用拓宽道路、铺装划分的方式划分出车行与人行道路,保证行人安全。同时,注意设置无障碍设施,保证空间公平性,减少高差带来的危险。

3.3.2 设计多样步行路线,增强行为体验舒适性

不同群体的运动习惯、规律及体力状况等不同,设计应当给予充分考虑[9]。利用二级游径在每段绿道内部形成环形步行路线,并在绿道与绿道相接处采用天桥或地下道路的形式,将绿道连成整体,弱化道路的空间阻隔效应,创造连续不断、长度多样的步行空间。

3.3.3 创造适宜空间尺度,增强空间感受舒适性

芦原义信用街道的宽高比表示街道的空间尺度感,认为比值可以直接影响人的行为体验[10]。绿道步行空间与街道都属于线性空间,因此可以通过调整宽高比调节使用者在绿道步行空间中的尺度感受。笔者认为将步行空间宽高比设置为1最为合适,此时空间内聚、尺度舒适,利于各类户外公共活动,且南京明城墙高度视地势起伏而定,应根据不同区域明城墙的高度调整观赏距离,以使行人获得最舒适的空间体验。除此以外,局部调整空间高宽比使其小于1或大于1小于2,便于人们近距离观察城墙细部及整体欣赏城墙风貌,丰富观赏体验。

3.3.4 布置多种基础设施,确保多样活动的舒适性

根据人们的运动需求布置健身设施。针对不同年龄段人群对健身设施的需求,分别设置安全性较高、健身强度较高、趣味性较高的健身设施。该场地内老年使用者居多,因此以锻炼为主、安全性较高的健身器材布置比例应相对较大。除此以外,健身器材的颜色、造型设计要尽可能与场地内部风格一致,以营造出较强的场所感。

3.3.5 創造变化植物空间,增强视觉感受舒适性

利用植物景观凸显空间的多样性和独特性。横向上,打开场地内部面向滨水一侧的视线局部,降低空间围合度,使视野开阔,并突出滨水场地的开合变化,使人在狭长的场地中感受空间的不断变化;纵向上,将绿道看作一条绿色项链,赋予每段绿道不同的植物特色,增强场地特色感。

3.3.6 凸显城墙文化特色,增强归属感

保护城市历史文脉,传承城市传统文化,使城市空间成为人们特殊的情感寄托。一方面,利用孤植树、攀缘植物等进行视线引导,并设置科普性景观小品,突出城墙精湛的建造工艺。另一方面,每段绿道文化特色不同,东北段承接玄武湖、鸡鸣寺,体现南京山水城林特色;东南段靠近夫子庙、中华门,体现秦淮风貌和老城南风韵;西北段位于石头城下、秦淮河上,江河相汇,体现南京恢宏气势。除此以外,特定的空间意象符号可以强化人们对城市的记忆,将绿道全段看作一个整体,以时间为轴,在线性的空间内布置不同时期南京古城相关景观小品,使人们可以一边步行一边感受时空变化,营造整体古都氛围。

3.3.7 增加科技步行辅助,增强趣味性

良好的习惯需要一定时间才能养成,可通过科技辅助增强场地趣味性,激发步行行为的产生。扬·盖尔提出,人的步行行为具有从众性,存在“实际距离”与“感知距离”的区别[11],因此在步道一定长度间隔位置设置打卡点,将定位打卡变成一种时尚的生活方式,使人们的“感知距离”相对减少,以促进其行走更多的“实际距离”,这既可以激发使用者的步行行为,使之能长期坚持,还可以通过这种方式吸引更多的人前来步行运动,增加场地活力。

4 结语

文章以健康为导向,理清了步行、环境、健康之间的关系,并从人的需求出发,构建了城市绿道步行空间优化设计框架,提出了安全步行、舒适步行、趣味步行三个层级的优化目标,旨在更新人们步行体验、引导人们主动步行、构建积极健康生活方式。以南京明城墙绿道步行空间为例,针对步行空间现存问题,在三个层级优化目标的基础上,提出布置安全步行游径、设计多样步行路线、创造适宜空间尺度、布置多样基础设施、创造变化植物空间、凸显城墙文化特色、增加科技步行辅助七个优化策略。但文章只是定性分析城市绿道步行空间的优化设计框架及策略,对具体游径安全模式、景观空间舒适度及文化凸显方式没有做定量研究,这也是后续研究的重点。

参考文献:

[1] 侯韫婧,赵晓龙,朱逊.从健康导向的视角观察西方风景园林的嬗变[J].中国园林,2015,31(4):101-105.

[2] 李奕.健康导向下的城市步行系统规划及其应用研究[D].重庆:重庆大学,2016.

[3] 林玉莲,胡正凡.环境心理学[M].北京:中国建筑工业出版社,2000:1-2.

[4] 李唯.环境心理学在城市公园景观设计中应用的研究[D].合肥:安徽农业大学,2018.

[5] 姚佳纯.马斯洛需求理论下的现代社区规划设计思考[J].规划师,2015,31(1):140-144.

[6] 梅塔V .行人行为、感知和态度[J].都市主义杂志,2008,1(3):217-245.

[7] 斯派克J .步行城市[M].伦敦:麦克米伦出版社,2013:12-95.

[8] 周聪惠.城垣下的绿谱[M].南京:东南大学出版社,2017:334.

[9] 俞晨圣.“健康设计”导向下城市步行景观环境设计策略[J].中国城市林业,2018,16(6):58-61.

[10] 芦原义信.街道的美学[M].尹培桐,译.天津:百花文艺出版社,2006:46-50.

[11] 李可溯.步行友好环境设计的相关理论综述[J].绿色环保建材,2017(8):220-221.

作者简介:万静(1981—),女,江苏南京人,博士,讲师,研究方向:园林景观规划与设计、生态景观规划与设计。

杨欣怡(1996—),女,江苏宿迁人,硕士在读,研究方向:园林景观规划与设计。