低碳导向下土地覆被演变模拟

——以深圳市为例

何海珊, 赵宇豪,2, 吴健生,2,*

1 北京大学城市规划与设计学院,城市人居环境科学与技术重点实验室, 深圳 518055 2 北京大学城市与环境学院,地表过程与模拟教育部重点实验室, 北京 100871

气候变化历来是各国科学家和政府关注的全球性环境问题之一,全球气候变化的主要表现为全球变暖[1]。如果不采取减排措施,到本世纪末,全球平均夏季温度将会比工业化前高出4℃以上[2],亚洲的夏季温度将会比工业化前增加6℃,而亚洲某些高纬度地区增温将会高达8℃[3],并且增温的趋势不会减缓。全球温度的持续升高导致了水资源匮乏[4]、海平面上升[5]、高温热浪[6]和生物多样性破坏[7]等一系列环境问题。全球变暖带来的环境灾难,引起了国际间的强烈关注。1992年通过的《联合国气候变化框架公约》,要求通过控制温室气体的排放,来应对全球气候变暖给人类发展带来的不利影响。为了人类免受气候变暖的威胁,2005年正式生效的《京都议定书》,要求发达国家和发展中国家分别从2005年和2012年起开始承担减少碳排放量的义务。2016年正式签署的《巴黎协定》为2020年后全球应对气候变化行动做出安排。同时,联合国可持续发展目标SDGs中的SDG13气候行动,明确表示到2030年投资2—4万亿美元,用于促进减排措施和应对灾害风险。为了实现和完成低碳减排的目标和任务,优化土地利用结构,使之实现最大化的碳储存和最小化的碳排放,对全球碳水平降低起着举足轻重的作用。

目前土地碳排放计算方法可总结为3种,分别是实验法、能源法和生命周期法。实验法是用整体或抽样的方法实地测算特定区域内二氧化碳排放源的污染浓度和排放流量,这两者的乘积即为二氧化碳排放量[8- 15]。能源法是指基于温室气体清单计算的碳排放,其主要的标准和协议分别是政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 的技术报告和方法指南以及世界资源研究所(WRI)和世界可持续发展工商理事会(WBCSD)的温室气体议定书(GHG Protocol)[16- 18]。尽管全球城市都存在一些报告、登记和交易排放量的计划,但它们主要基于IPCC指南和温室气体协议的标准和协议。生命周期法不仅考虑生产链中的直接消耗,还考虑废品循环利用的碳能源储存与转换,从产品的最初生产到最终消费的整个生命周期过程中所产生的碳消耗量、损失量、积累量、转换量都需纳入计算内[19- 20]。如ICLEI(倡导地区可持续发展国际理事会)、UN/WB(联合国环境署、联合国人居署和世界银行)、EC-CoM(与欧盟委员会市长公约)等均将基础设施、燃料和车辆碳循环过程纳入生命周期法计算中。本研究基于IPCC框架采用能源法计算深圳市建设用地碳排放,基于实验法借鉴深圳市或其附近地区的碳排放系数研究文献获取耕地、园地、林地、草地、水域和未利用地的碳排放。而土地利用变化结构模拟的研究主要集中在两个方面。第一个方面是对土地利用的数量结构进行模拟预测。如裴亮等[21]基于马尔可夫模型预测了大凌河流域未来近10年的土地利用情况,并对其变化趋势进行了分析。赵小汎等[22]运用灰色预测模型探究了江西省新建县各个土地利用类型在数量上的变化趋势。付玲等[23]采用BP人工神经网络构建城市增长边界模型(UGBM),预测了北京市2020年的城市增长边界。许月卿等[24]构建基于Logistic回归模型的土地利用变化空间驱动力模型,分析了张家口市土地利用变化的时空特征,并对未来建设用地空间格局进行模拟和预测。Han等[25]基于多目标线性模型,预测了不同优化情况下2020年和2025年的深圳市土地利用数量结构。第二个方面是对土地利用的空间结构进行模拟。如陈宝芬等[26]利用CA和多智能体(ABM)分析了福州市为2000年、2005年、2010年、2015年城市用地扩张在微观格局上的变化。马冰滢等[27]基于CLUE-S模型,模拟了2025年京津冀城市群在“生态保护”、“统筹兼顾”、“粮食安全”和“经济发展”4种土地利用情景下的土地利用空间配置格局。Mohammady等[28]基于CLUE-S模型预测了伊朗巴格萨里亚流域2030年的土地利用结构。此外,还有些学者基于GEOMOD模型[29]、AGENT模型[30]等对各类土地进行空间结构模拟。

然而,上述的大部分研究在运用模型时,往往将各土地利用类型的转换概率单独进行训练和估算,忽略了土地利用类型与多种驱动因子之间的模糊和不确定关系,从而导致在计算土地利用类型的转换概率时往往会产生一部分不可避免的误差。而Liang等[31]提出的FLUS(Future Land-Use Simulation)模型可以较好的解决上述问题。FLUS模型是在系统动力学模型和元胞自动机模型的基础上整合人工神经网络选择机制建立的,人工神经网络是一种用来绘制历史土地利用与土地利用之间的复杂非线性关系的有效方法,比传统的Logistics回归[32- 33]等方法更加能够展现出各个驱动因子与各个土地利用类型的关系,能够有效地处理各种土地利用类型相互转换的不确定性和复杂性。FLUS模型不仅能够处理复杂的土地利用变化[34],还能够明确模拟各类土地利用增长的长期空间轨迹[31],因此近期在土地利用模拟方面受到了广泛关注。如Li等[35]使用FLUS模型得出的全国土地利用变化数据,评估气候极端事件对蒙古高原植被的影响。Feng等[36]利用该模型模拟了宁波地区海平面上升的情景,并评价了该地区未来的区域环境风险。Liang等[31]和吴欣昕等[37]则耦合了UGN模型与FLUS模型,分别评价了珠江三角洲不同发展情景下城市边界的变化,为城市规划提供了建议。

深圳市是我国改革开放的先行区域,也是粤港澳大湾区的核心引擎和中国特色社会主义先行示范区。2018年末,深圳市GDP 达到24221.98万亿,超越香港,在粤港澳大湾区中排名第一。但是,随着城市化的飞速发展和经济的迅猛提高,深圳市的碳排放量迅猛增长[38],不利于深圳市的可持续发展。故而,深圳市亟需找到土地利用结构与低碳排放之间的合理平衡点并相应增大其生态效应,同时,以深圳市为例,不仅可以为深圳的可持续发展和低碳城市试点工作提供依据,对其余地区也有着引领和示范作用。因此,本文基于土地利用政策及2020年土地利用现状估算出深圳市2020年碳汇最大化情景和碳排放量最小化情景下各个土地利用类型的数量结构,其次运用FLUS模型对土地利用结构进行空间上的模拟研究,并对比它们之间的土地覆被差异,以期为深圳的低碳发展提供规划建议,同时给其他区域的低碳规划提供参考意见。

1 研究区域与数据来源

1.1 研究区域

深圳市是我国第一个经济特区,是中国改革开放的窗口。在中国的制度创新、扩大开放等方面肩负着试验和示范的重要使命。其位于广东省的南部沿海地区(113°46′—114°37′E,22°27′—22°52′N),总面积1997.47 km2,下辖福田区、罗湖区、南山区、盐田区、宝安区、龙岗区、坪山区、龙华区、光明区和大鹏新区(图1)。属南亚热带海洋性季风气候,年均温约23.1 ℃,多年平均降雨量1935.5 mm。

1.2 数据来源

1.2.1土地利用结构因子

根据相关研究结果[39- 40],寻找影响土地利用变化的因子应符合以下几个原则:(1)数据的可获得性;(2)数据的可定量化;(3)在深圳市内存在空间异质性,即寻找的驱动因子不应该在研究区内存在空间一致性;(4)与深圳市土地利用变化结构具有较大的关联性;(5)自然因子和社会经济因子要同时考虑。本文选取了13个驱动因子,分别是深圳市的高程、坡度、坡向、与河流的距离、与海岸线距离、与区中心的距离、与城市中心的距离、与高速公路的距离、与国道的距离、与省道的距离、与铁路的距离、常住人口密度、GDP密度,其具体的数据来源和说明如表1所示。

表1 数据来源

1.2.2碳密度与碳排放

(1)各土地利用类型的碳密度

各土地利用类型的碳密度均来源于四大基本碳库,分别为地上生物量、地下生物量、土壤和死亡有机质碳库[41- 42]。计算公式为:

Ctotal=Cabove+Cbelow+Csoil+Cdead

(1)

式中,Ctotal为总碳存储量;Cabove为地上部分碳存储量;Cbelow为地下部分碳存储量;Csoil为土壤碳存储量;Cdead为死亡有机碳存储量。

四大碳库碳密度数据主要来源于已有研究。地上部分碳密度数据主要参考方精云等[43]、谭一凡等[44]和Li等[45]的研究成果。地下部分碳密度和死亡有机碳密度,通过国内外文献中相关土地覆被类型地上部分生物量(碳)密度与地下部分生物量(碳)密度、死亡生物量(碳)密度比例系数以及生物量-碳转换系数[43,46- 47]换算得到的。土壤碳密度主要参考刘纪元等[48]、谭一凡等[44]、Li等[45]和IPCC[1]的研究成果。需要说明的是,虽然城市建设用地并非完全没有碳存储,但Golubiewski[49]指出高度城市化区域碳储量几乎可以忽略,因此在模型中将其各碳库碳密度设置为0。另外,根据陶莹慧等[50]的计算方式,得出园地的碳密度。各土地利用覆被类型的碳密度,结果如表2所示。

表2 深圳市各个土地利用类型的碳密度

(2)各土地利用类型的碳排放系数

碳排放系数来源于深圳市及其周边地区的研究结果,对上述结果取算数平均数可以减少单一误差给研究结果带来的负面影响。具体的数据及其文献来源如表3所示。

表3 各土地利用类型的碳排放系数及其文献来源

建设用地碳排放系数的计算是基于间接估算法[53- 54],其碳排放主要来源于九种生产生活所需的能源,包括原油、原煤、汽油、柴油、燃料油、煤油、天然气、液化石油气和电力[55],各种化石能源标准煤转化系数和对应的碳排放系数分别参考《中国能源统计年鉴》和IPCC《国家温室气体排放清单指南》,2005—2010年深圳市每年的能源消耗总量参照《深圳市统计年鉴》,最终计算出深圳市建设用地的碳排放系数为159.38 t/hm2。

2 研究方法

2.1 情景设置

基于深圳市各土地利用类型的碳密度和碳排放系数,分别构建碳汇最大化和碳排放最小化情景下的土地利用结构模型。按照《深圳市土地利用总体规划(2006—2020年)》、《深圳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《深圳市统计年鉴》和《广东省统计年鉴》等关于深圳市用地规模的发展限制,对其设置了相应的约束条件。利用LINGO软件对模型进行求解,最后得到两种情景下的耕地(X1)、园地(X2)、林地(X3)、草地(X4)、水域(X5)、建设用地(X6)和未利用地(X7)7种土地利用类型的面积。为了能够计算出碳汇最大化和碳排放量最小化情景下的各土地利用类型的面积,设置以下约束条件:(1)总面积约束。深圳市面积为199769公顷,各土地利用类型的总和保持不变;(2)各种土地利用类型的面积约束。根据各土地利用类型在2020年的存量以及《深圳市土地利用总体规划(2006—2020年)》中规划2020年的各土地利用类型的规划面积对其进行约束。按照表2可以构建出基于碳汇最大化和碳排放量最小化情景下的目标函数。其中,碳汇最大化的目标函数和碳排放量最小化的目标函数分别为式(2)和式(3):

Max(Z)=26.3X1+16.41X2+0×X3+0×X4+0×X5+17.97X6+137.26X7

(2)

Min(Z)=-7.44X1+2.7X2-0.15X3+159.38X4-0.005X5-0.165X6-25.9X7

(3)

2.2 FLUS模型

元胞自动机(CA)被定义为一个离散的动力学模型,由个体之间局部的行为演化出时间与空间上全局的变化模式[56],CA模型被广泛的应用于土地利用变化的预测和模拟,而FLUS模型(http://www.geosimulation.cn/flus.html)是基于改进后的CA模型。由Liu等[57]联合制作出来的能够预测土地利用结构在空间上分布状况的预测模型。FLUS中CA的分配方法分两步实施:首先,使用人工神经网络用于训练和估计特定网格单元上城市土地的发生概率表面;其次,设计的自适应惯性和竞争机制地址各个土地利用类型之间的竞争和相互作用[31,37,57]。

2.3.1FLUS模型尺度选择

研究尺度是地理学研究的核心问题之一,因此选择合适的研究尺度十分关键。首先,分别基于100 m、200 m、300 m、400 m、500 m、600 m、700 m、800 m、900 m和1000 m的栅格尺度下,利用FLUS模型中的神经网络训练模块分别生成7种土地利用类型与驱动因子之间的发生概率。其次,用SPSS中的ROC Curve工具分别计算不同精度下各土地利用类型的AUC(Area Under Curve)值。从结果可知,100 m精度下土地利用类型的AUC平均值(0.82)最大,说明该分辨率下所选驱动因子对各土地利用类型都具有良好的解释能力。因此,将土地利用变化驱动因子和深圳市土地利用变化的栅格图层设置成100 m×100 m的分辨率。

2.3.2FLUS模型精度验证

以2010年深圳市土地利用现状为初始图层,模拟2015年深圳市土地利用情况,并以深圳市实际土地利用情况为标准,用Kappa系数对预测结果进行检验,结果见图2。最终Kappa系数为0.90,总体精度为93%,说明基于FLUS模型对深圳市2015年土地利用结构的模拟结果理想,可用于模拟未来土地利用变化的研究。

图2 2010、2015年土地利用现状图和2015年土地利用模拟图Fig.2 Land-use map of 2010 and 2015 with the simulation result of 2015

3 结果与分析

3.1 不同情景下的面积数量结构分析

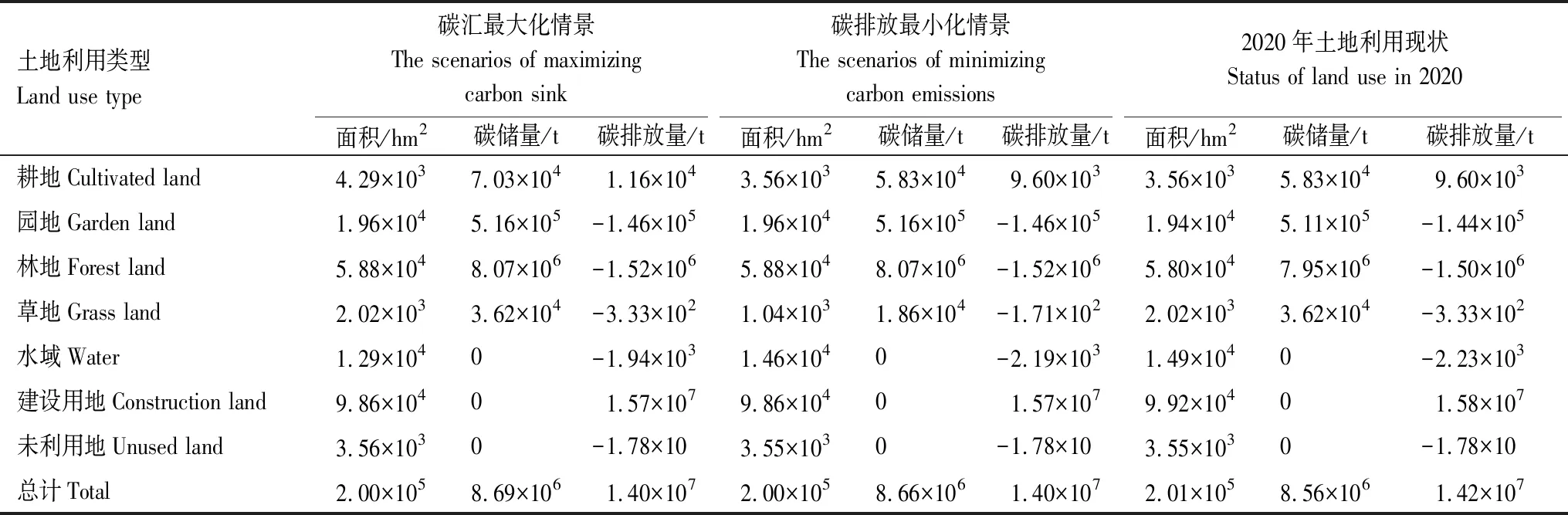

表4为碳汇最大化情景、碳排放最小化情景和2020年现状的土地利用数量结构。由表4可知,碳汇最大化情景和碳排放最小化情景的土地利用总碳盈余均比2020年少,且碳汇最大化情景的土地利用总碳盈余最大。具体分析如下,与2020年相比,碳汇最大化情景下耕地、园地和林地面积的增加来源于水域和建设用地的减少,其碳存储增加了1.34×105t,碳排放量则减少了1.23×105t,总碳盈余少了2.57×105t。而碳汇最大化情景下园地和林地面积增加来源于草地、水域和建设用地的减少,其碳存储增加了1.05×105t,碳排放量则减少了1.25×105t,总碳盈余少了2.29×105t。两种情景相比,碳汇最大化情景下耕地和草地面积增加,水域有所减少,其碳存储与碳排放最小化情景相比增加了2.97×104t,碳排放量也增加了2.07×103t,而总碳盈余少了2.57×105t。综合可知碳汇最大化情景的土地利用结构效果更佳。

表4 基于碳汇最大化和碳排放最小化情景的深圳市土地利用结构

3.2 低碳情景下的土地利用空间模拟

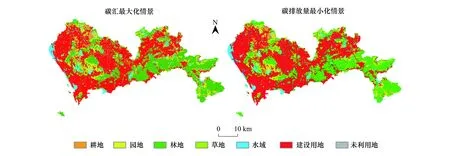

图3 低碳情景下的2020年土地利用结构模拟Fig.3 Land use structure simulation in 2020 under low carbon scenario

碳汇最大化和碳排放最小化情景的土地利用空间模拟结果如图3所示。总体来看两种情景与2020年现状结构同中有异。与2020年相比,相同点是两种情景下建设用地均主要位于深圳市的西部、中部和东北部,园地、林地和草地主要位于东南部和中部。区别主要有以下几个方面:从耕地的空间分布上来看,2020年深圳市东南部有少许的水域和零散的未利用地转成两种低碳情景下的耕地,而其他农用地并未转为耕地,这跟深圳市的生态保护线、耕地保有量政策和退耕还林政策有一定的关系。从园地的空间分布上来看,2020年西北部和东南部有少许的耕地、林地、草地和水域转变为两种情景下的园地,中部也有少许的建设用地转为园地。对于林地来说,主要是零散的园地转为林地,还有少许的耕地、草地、水域和未利用地转为林地。从水域的空间分布上来看,没有其他用地转为水域,其在2020年的空间分布基础上有少许的缩减。从建设用地的空间分布上看,其所占的面积百分比依旧最大,深圳市中部的其他6种土地利用类型或多或少转为建设用地。从未利用地的空间分布上来看,2020年仅有少许的水域转为两种情景下的未利用地。在深圳市西部有少量的水域和耕地转为草地,而在深圳市东部则有少量的园地转为草地。

3.3 各情景之间的土地利用结构及其碳密度和碳排放之间的差异分析

碳汇最大化情景、碳排放最小化情景、2020年现状互相之间的差异部分在数量上存在显著差别,而两种情景间的土地利用结构差异部分在数量上不存在显著差别。两种低碳情景与2020年的差异部分主要是林地和建设用地,两种低碳情景的差异部分主要是园地和草地。

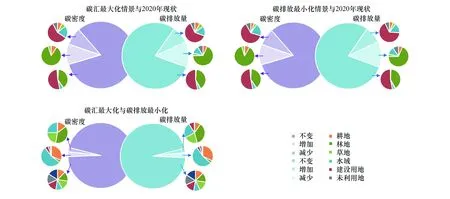

图4为两种低碳情景和2020年现状相互之间的土地利用结构差异部分的碳密度和碳排放量及其对应的土地利用结构占比。由下图可知,碳汇最大化和碳排放最小化情景相比于2020年其碳密度不变区域、增加区域和减少区域面积均近乎为8∶1∶1,而碳排放量不变区域、增加区域和减少区域面积近乎10∶1∶1,但这两种低碳情景相比,碳汇最大化情景下碳密度不变区和碳排放量减少区面积均比碳排放量最小化情景多1%。具体分析如下,与2020年相比,碳汇最大化和碳排放最小化情景下碳密度不变区和碳排放量不变区面积分别均占82%和79%,碳密度增加区和碳密度减少区分别均占10%和占8%,碳排放量增加区域占8%,减少区域则分别占12%和13%。两种低碳情景相比,碳汇最大化情景下碳密度和碳排放不变区域分别比碳排放最小化情景多和少1%,碳密度和碳排放增加区域均占2%,碳排放减少区域比碳密度增加区域多1%。

两种低碳情景与2020年现状相比,建设用地和林地基数大是导致碳汇最大化和碳排放最小化情景下碳密度和碳排放量不变区域占比多的主要原因,同时其略微的扩张和缩减又是引起碳密度变化和碳排放量变化的关键原因。而园地和草地的缩减和扩张是引起两种低碳情景碳密度和碳排放量有差异的主要原因。具体分析如下,与2020年相比,碳密度最大化和碳排放最小化情景中碳密度和碳排放量不变区域中均为建设用地最多,其次是林地;碳密度最大化情景下碳密度增加区和碳排放最小化情景下碳排放量减少区中均为林地占地面积最大,相反,碳密度最大化情景减少区域和碳排放最大化情景增加区域均为建设用地面积占比最多。两种低碳情景相比,碳密度和碳排放不变区域均为未利用地占地面积最多,碳密度增加区域和碳排放减少区域均为草地占比最多,碳密度减少区域和碳排放量增加区域均为园地面积占比最大。

图4 土地利用差异部分的碳密度和碳排放结构及其相应土地利用结构Fig.4 The carbon density and carbon emission structure of the land use and the corresponding land use structure

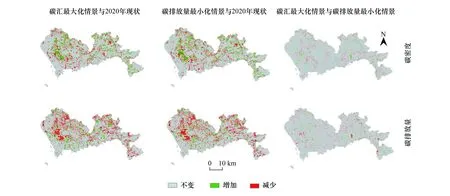

图5呈现了两种低碳情景和2020年现状相互之间碳密度和碳排放差异结构。由图5可知,碳汇最大化和碳排放最小化情景下,深圳市西部和东南部主要是碳密度增加和碳排放减少的区域,而中部是碳密度减少和碳排放增加的区域。具体分析如下,与2020年相比,碳汇最大化情景和碳排放最小化情景的明显差别在于碳密度增加区域和碳排放减少区域主要位于东部和西部,而碳密度减少区域和碳排放增加区域主要位于中部。对于两种低碳情景来说,碳密度增加区域和碳排放减少区域主要位于西南部,而碳密度减少区域和碳排放增加区域主要位于中部。

图5 土地利用差异部分的空间结构Fig.5 Spatial structure of land use difference

4 讨论

深圳市在2010—2020年的土地总碳盈余持续增加,其原因在于碳源的增加速度远大于碳汇的增加速度。林地、草地和园地作为生态系统中的碳汇主力军,其碳汇能力并没有在这五年间有所增加。相反,耕地的面积有所增加,也为整个生态系统增加了少量的碳存储空间[58]。从碳源的角度来看,建设用地[59]和耕地[60]作为生态系统中的碳源重大贡献者,在这五年间其面积都有所增加,碳排放量也不断增加。

在选择深圳市的土地利用驱动因子,相关研究表明坡度[39,61- 62]、坡向[61]、高程[39,62]对土地利用有限制性作用;距河流的距离对深圳市的土地利用结构也有一定的影响,因为水资源对于工业、农业布局有重要影响[61- 63];铁路[62]、高速公路[62]、一级道路和二级道路[63]等交通分布情况同样对深圳市的土地利用有影响;社会经济因素中的人均GDP和人口密度对深圳市的土地利用情况也有举足轻重的作用,其中人口密度对土地利用方式有直接的影响[39,61,63],而人均GDP体现区域经济水平, 间接影响土地利用状况[39,61]。张津等表示深圳市的土地利用结构还受到距海岸线距离、距深港带距离有关,深圳是沿海港口城市, 海洋影响土地的用途,而香港作为国际大都市, 对深圳有影响, 特别是对深圳的二、三产业有重大影响, 间接影响土地利用[61]。同时,对于深圳市的政府性区域规划难以用数据量化将其纳入影响土地利用变化的驱动型因素,预测出的土地利用结构难免与现实有些许差别。因此如何完善驱动因子来提高预测的精度是本文需要进一步探索的地方。在本研究中,各因子对土地利用结构的转换概率如图6所示。高程和坡度是影响耕地、园地和林地扩张或缩减的主要原因,且高程和坡度越小,耕地扩张的概率越大,而园地和林地缩减的概率越大。与市中心、海岸线的距离是影响草扩张或缩减的关键因子,与市中心距离越大、与海岸线距离越小,草地扩张的概率就越大;对于水域,本文涉及的因子均对其扩张概率产生负向影响,其中坡度对其影响最大;GDP和人口密度对建设用地和未利用的扩张均有积极作用,与海岸线的距离也对未利用地的扩张有积极作用。因此在未来土地利用规划中为了低碳情景,需要时刻关注生态用地和城市用地的平衡化,就要注重人口密度和GDP、自然因子合理分布的意义。

图6 各因子对各土地利用类型的影响概率及其正负方向Fig.6 The probability of impact of impact factors on land use types and its positive and negative directions红圈为正向影响,篮圈为负向影响,面积越大则表示其转为其他土地利用类型的概率越大

需要指出的是,本研究仅使用土地利用类型计算碳排放量和碳储量,其与实际值可能具有一定的差距,仅具有相对意义,但本文的主要目的是以土地碳汇、碳排放量和总碳盈余为指标突出土地的生态功能,重点在于对比各土地利用类型或各情景下土地的碳量差异,以提出对应建议。同时,本文将2010—2015年的土地利用数据和驱动因子作为预测2020年碳汇最大化和碳排放最小化情景下的土地利用结构,但是由于数据可获得性的制约和限制,不能预测出更远的、甚至更加长久的深圳市不同情景下的土地利用变化结构。因此如何利用已有的数据或者获取更多有用的数据来分析和反演更加长久的深圳市土地利用变化结构是本文下一步需要突破的关键点。其次,文章给出的两种假设情景实际上为比较理想的情景假设,面向更加复杂的现实发展,如何在中和与发展之间求取平衡,即碳汇和碳排放达到合理配置的状态,营造更多的中间情景,是下一步需要重点关注的方向。

5 结论

(1)碳汇最大化和碳排放最小化情景下土地利用总碳盈余均比2020年少,且碳汇最大化情景下土地利用总碳盈余最小。两种低碳情景下建设用地均主要位于深圳市的西部、中部和东北部,园地、林地和草地主要位于东南部和中部。碳汇最大化情景下耕地、园地和林地面积增加而水域和建设用地减少,碳排放最小化情景下园地和林地面积增加来源于草地、水域和建设用地的减少,这两种低碳情景的碳汇能力增强而碳排放量减少。

(2)碳汇最大化与碳排放最小化情景与2020年现状差异部分在数量上存在显著差别,而两种低碳情景下土地利用结构差异部分在数量上存在的差别较小。前者的差异部分主要是林地和建设用地,后者的差异部分主要是园地和草地。与2020年相比,这两种情景的主要碳源(建设用地)在空间上的分布都没有增加,最明显的变化是林地增加,且多位于深圳市东南边缘区域和中部零星分布的区域。对比这两种情景,碳排放最小化情景下土地利用总碳盈余比碳汇最大化情景大,它们的差异部分在于后者在东西方向多分布的是草地和园地。碳汇最大化和碳排放最小化情景下,西部和东南部主要是碳密度增加和碳排放减少的区域,而中部是碳密度减少和碳排放增加的区域。因此对中部区域进行重点调控,有利于深圳市碳中和和碳达峰的实现。